Применение инструмента для удаления интрамедуллярных конструкций как компонент лечения хронического посттравматического остеомиелита костей нижних конечностей

Автор: Бадеян Вардгесашотович, Попова Мария Ивановна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (26), 2017 года.

Бесплатный доступ

Современные представления о лечении любого заболевания, будь то терапевтического или хирургического профиля, предполагают многоэтапность и многокомпонентность проводимой терапии. Многообразие форм такого патологического процесса, как остеомиелит, не осталось в стороне от этих представлений. Помимо классических приёмов, выполняемых во время операции при остеомиелите, хирургу часто приходится расширять объём оперативного лечения в зависимости от формы заболевания. Помимо классических санации гнойно-некротического очага и восполнении костного дефекта врачу приходится удалять инородные тела из очага инфекции, представленные интрамедуллярными или экстрамедуллярными конструкциями. И если со вторыми, как правило, проблем не возникает ввиду простоты их снятия, то наличие конструкции внутри длинной трубчатой кости становится серьёзной проблемой для хирурга. Трудности по их удалению связаны чаще всего с отсутствием специальных инструментов в отделении. Применение же обычного набора хирургического инструментария усложняет и удлиняет процесс операции.

Остеомиелит, интрамедуллярная конструкция, удаление металлофиксатора

Короткий адрес: https://sciup.org/14344267

IDR: 14344267 | УДК: 616-71

Текст научной статьи Применение инструмента для удаления интрамедуллярных конструкций как компонент лечения хронического посттравматического остеомиелита костей нижних конечностей

Постоянное развитие и совершенствование лечения травм опорно-двигательного аппарата привело к появлению многих методов оперативного лечения переломов длинных костей, среди которых одним из важнейших и распространенных является интрамедуллярный остеосинтез. Модернизации данного метода, разработка и внедрение новых типов фиксаторов значительно расширило показания к его выполнению.

Однако возрастающая хирургическая активность при лечении многих типов переломов, использование различных металлоконструкций, увеличивающее потенциальные возможности инфицирования, широкое распространение антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, снижение иммунной резистентности макроорганизма, а также допущенные ошибки при лечении в настоящее время привели к повышению количества гнойных осложнений, наиболее тяжелым из которых является остеомиелит. Среди всех осложнений при оперативном лечении закрытых переломов остеомиелит занимает первое место [3]. Хронический посттравматический остеомиелит является серьёзной медицинской и социальной проблемой, так как помимо сложности лечения приводит к длительной нетрудоспособности пациента и нередко к стойкой его инвалидизации [1].

Лечение остеомиелита, развившегося после интрамедуллярного остеосинтеза, в настоящее время осуществляется комплексом лечебных мероприятий, основу которого составляет хирургическая санация гнойно-некротического очага. Помимо этого врачу приходится прибегать к удалению металлоконструкции, как одного из механизмов поддержания и развития инфекции [2, 5]. В большинстве лечебно-профилактических учреждений нашей страны для этой цели отсутствует стационарный набор инструментов. Решается эта проблема путём использования во время операции однозубых крючков и молотков из обычного хирургического набора [6]. Подобная практика ведёт сразу к нескольким последствиям. Во-первых, портится инструментарий. Крючки попросту ломаются не выдерживая нагрузки. Во-вторых, возникают большие неудобства у хирурга при удалении фиксатора, что ведёт к увеличению травматичности операции и как следствие возможности развития послеоперационных осложнений. И в – третьих, всё это ведёт к удлинению операции, и как следствие увеличению времени наркоза, что в свою очередь тоже негативно влияет на послеоперационный период.

С целью нивелирования всех вышеназванных негативных последствий в нашей стране и за рубежом были изобретены различные модели специальных инструментов для удаления интрамедуллярных конструкций. Общий принцип их действия предельно прост – соединение с металлофиксатором и удаление его с помощью «выбивания» из кости [7].

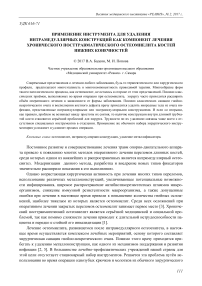

Нами была предложена полезная модель такого инструмента. Целью создания полезной модели является упрощение процедуры экстракции интрамедуллярных металлофиксаторов, в том числе при их миграции и глубоком залегании в костно-мозговом канале.Техническим результатомиспользования данного инструмента является упрощение процедуры удаления металлоконструкций из кости. Наличие промежуточного второго цилиндра даёт возможность менять длину корпуса в зависимости от глубины залегания металлофиксатора в костно-мозговом канале. Наличие рукоятки у ударника инструмента облегчает его захват врачом и процесс экстракции металлофиксатора. Элементы устройства легко собираются и разби- раются и стерилизуются.

Инструмент для удаления интрамедуллярных конструкций состоит из трёх полых ме- таллических цилиндров одинакового диаметра, соединяющихся друг с другом посредством резьбовых соединений. Первый цилиндр корпуса имеет на одном конце Т-образную ударную площадку, на другом конце – наружную резьбу для соединения со вторым цилиндром. Второй цилиндр имеет на одном конце внутреннюю резьбу для соединения с первым цилиндром, на другом – наружную резьбу для соединения с третьим цилиндром. Третий цилиндр имеет на одном конце внутреннюю резьбу для соединения со вторым или первым цилиндром, на противоположном конце насадку для соединения с интрамедуллярным ме-таллофиксатором. Ударник инструмента имеет рукоятку и представляет собой полый цилиндр,

Рис. 1

внутренний диаметр которого превышает диаметр цилиндров корпуса (рис. 1).

Инструмент имеет корпус (1), состоящий из первого цилиндра (2), имеющего на одном конце Т-образную ударную площадку (3), а на другом наружную резьбу (4); второго цилиндра (5), имеющего на одном конце внутреннюю резьбу (6), а на другом – наружную резьбу (7); третьего цилиндра (8), имеющего на одном конце внутреннюю резьбу (9), а на другом насадку (10) для соединения с металлофиксатором. Ударник (11) имеет рукоятку (12) [4].

Материалы и методы исследования. В период за 2014–2016 гг. года на лечении в хирургическом отделении Клиники пропедевтической хирургии Самарского государственного медицинского университета находилось 16 пациентов с хроническим остеомиелитом костей нижних конечностей, у которых имелись интрамедуллярные металлофиксаторы: 14 мужчин (88 %) и 2 женщины (12 %). Возраст мужчин варьировал от 34 лет до 51 года (средний возраст 44,2 года), возраст женщин от 32 до 36 (средний возраст 34 года). В 10 случаях металло- конструкция находилась в бедренной кости и в 6 случаях в большеберцовой кости. Все металлоконструкции были представлены блокирующимися штифтами. На момент операции у всех больных переломы поражённых костей, по поводу которых и были установлены метал-лофиксаторы, были консолидированными. Всем больным было выполнено оперативное лечение – удаление интрамедуллярных металлоконструкций и некрсеквестрэктомия поражённой кости. Предложенная нами модель инструмента применялась у 3 больных (2 случая остеомиелита большеберцовой кости и 1 случай остеомиелита бедренной кости, который сопровождался глубоким расположением металлофиксатора).

Результаты и выводы. Мы наблюдали, что при отсутствии специального инструмента средняя продолжительность операции составляла 98 минут (максимальная продолжительность 127 минут, минимальная 87 минут). В случаях проведения операции с применением предложенной нами модели инструмента время операции сокращалось и составляло в среднем 63 минуты (максимальная продолжительность 72 минуты, минимальная 57 минут). Разница во времени между средними показателями составляет 35 минут.

Также при работе с помощью предложенной нами модели инструмента было замечено, что травматизация мягких тканей также уменьшалась и послеоперационный период протекал у таких больных значительно легче.

Таким образом, применение предложенной нами модели инструмента для удаления интрамедуллярных конструкций значительно сокращает время оперативного вмешательства и травматизацию мягких тканей во время операции, что облегчает послеоперационное ведение пациентов.

Список литературы Применение инструмента для удаления интрамедуллярных конструкций как компонент лечения хронического посттравматического остеомиелита костей нижних конечностей

- Амирасланов Ю.А. Хронический остеомиелит -стандарты обследования и лечения/Ю.А. Амирасланов И.В. Борисов//Тез. науч.-практ. конф. стандарты диагностики и лечения в гнойной хирургии. -М., 2001. -С. 58-62.

- Войно-Ясенецкий В.Ф. Очерки гнойной хирургии. -М.: Медгиз., 1956. -С. 358.

- Данилов Д. Г. Хронический остеомиелит бедренной кости после интрамедуллярного остеосинтеза. Диагностика и лечение: автореф дис. … канд. мед. наук: 14.00.27/Д. Г. Данилов. -Иркутск, 2003. -25 с.

- Инструмент для удаления интрамедуллярных конструкций: пат. 163813 Рос. Федерация: МПК51 А 61 В 17/56/А. Г. Сонис, М. И. Попова; заявитель и патентообладатель Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. -№ 2016108218/14; заявл. 09.03.2016; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 22. -4 с.

- Канорский И.Д. Рецидивирующий гематогенный остеомиелит трубчатых костей/И.Д. Канорский, З.Ф. Василькова, В.В. Догель//Хирургия. -1987. -№ 7. -С. 115-118.

- Кудрявцев П.А. Хирургическая тактика лечения больных с хроническим гематогенным остеомиелитом длинных трубчатых костей: автореф. дис.. канд. мед. наук: 14.00.27, 14.00.22/П.А. Кудрявцев. -Краснодар, 2006. -38 с.

- Оноприенко Г.А., Буачидзе О.Ш., Зубиков В.С. и др. Хирургическое лечение хронического посттравматического остеомиелита бедренной кости при ложных суставах, несросшихся переломах и дефектах//Хирургия. -1999. -№ 9. -С. 43-47.