Применение инструментария VEPTR при деформации позвоночника у детей младшего возраста, обусловленной нарушением сегментации

Автор: Рябых Сергей Олегович, Ульрих Эдуард Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель. Анализ опыта применения инструментария VEPTR и VEPTR II при лечении детей раннего и младшего возраста с деформацией позвоночника врожденного генеза. Материал и методы. Проанализированы данные 6 оперированных детей с деформациями позвоночного столба и грудной клетки в возрасте от 1 года 5 месяцев до 8 лет. Применены различные варианты комплектации конструкции VEPTR: «ребро-ребро», «ребро-позвоночник», «ребро-таз», «позвоночник-позвоночник» и оценена возможность эффективной коррекции. Результаты. Предложен алгоритм выбора комплектации эндокорректора VEPTR при врожденной деформации осевого скелета у детей раннего и младшего возраста.

Младенческий сколиоз, нарушение сегментации, несегментированный стержень, инструментарий veptr

Короткий адрес: https://sciup.org/142121580

IDR: 142121580

Текст научной статьи Применение инструментария VEPTR при деформации позвоночника у детей младшего возраста, обусловленной нарушением сегментации

Коррекция деформаций позвоночника различного генеза у детей раннего и младшего возраста – одна из наиболее сложных проблем в вертебрологии [2, 3]. Сложность определяется относительной редкостью патологии, выбором сроков лечения, недооценкой возможностей хирургической коррекции, выбором хирургического метода и инструментария [1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13]. С момента появления система VEPTR сразу заполнила пустую нишу - динамического эндокорректора для коррекции деформаций позвоночника и грудной клетки у детей старше 6 месяцев. Если до появления новой системы большинство работ было посвящено стабилизирующим методам, направленным на уменьшение темпов искривления, то после появления VEPTR (Synthes) в публикациях появились статьи, указывающие на возможности коррекции деформации в процессе роста, вариантах комплектации конструкции при врожденных, идиопатических и денервационных младенческих сколиозах [1, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

В вертебрологии, пожалуй, нет большей пробле -мы, чем лечение врожденных сколиозов, а из всех врожденных деформаций наибольшее количество вопросов вызывают подходы к лечению сколиозов на фоне сочетания пороков позвонков и диспласти-ческого течения врожденных деформаций.

Данная статья - вторая в России, в которой выполняется анализ опыта применения инструментария VEPTR и VEPTR II при лечении детей раннего и младшего возраста с врожденными деформациями позвоночника.

Под комбинированными врожденными деформациями мы понимаем 2-3-х плоскостные деформации позвоночного столба, вызванные сочетанием пороков развития позвонков на фоне нарушения сегментации, формирования и слияния позвонков.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалом исследования явились данные о 6 детях с деформациями позвоночного столба и грудной клетки в возрасте от 1 года 5 месяцев до 8 лет.

Этиологическим фактором у всех больных являлись аномалии сегментации и сочетание их с пороками формирования и слияния позвонков. Распределение больных по характеру порока, возрасту и комплектации конструкции представлено в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика больных по характеру пороков, возрасту и комплектации конструкции

|

№ |

Характер пороков при врожденном сколиозе |

Возраст на момент оперативного лечения |

Вариант комплектации конструкции |

|

1. |

Нарушение сегментации и формирования позвонков грудного отдела |

2 года 1 месяц |

«ребро-позвоночник» |

|

2. |

Тотальное поражение позвоночника множественными пороками развития позвонков с ведущим сколиозогенным нарушением сегментации |

2 года 2 месяц |

«ребро-позвоночник», |

|

3. |

Тотальное поражение позвоночника множественными пороками развития позвонков с ведущим сколиозогенным нарушением сегментации и формирования |

1 год 5 месяц |

«позвоночник-позвоночник» |

|

4. |

Нарушение сегментации позвонков грудного отдела. Диспластическое течение врожденного сколиоза |

8 лет |

«ребро-позвоночник» |

|

5. |

Нарушение сегментации позвонков поясничного отдела |

8 лет |

«ребро-таз» |

|

6. |

Нарушение сегментации позвонков поясничного отдела |

4 года |

«ребро-таз» |

Всем больным проведена рентгенография позвоночника в двух проекциях, магнитно-резонансная и спиральная компьютерная томография (МРТ и СКТ) позвоночника.

В ходе исследования анализировались лучевые признаки: исходная величина основной дуги деформации, наличие противодуг, сагиттальный профиль грудного отдела позвоночника, позиция таза. Величину сколиотической дуги определяли по ме- тодике Cobb, степень деформации – в соответствии с классификацией В.Д. Чаклина (1963). Более детально изучались особенности основного порока – тип и протяженность блокирования позвонков и ребер, объем гемиторакса справа и слева, наличию и степени торакальной недостаточности по индексу асимметрии грудной клетки (ИАсГК). Динамика перечисленных показателей изучена на протяжении 2 лет у 3 детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У всех больных врожденный блок позвонков локализовался в пределах от CVII до LV и включал от 5 до 11 сегментов. Дети с блокированием от 5 до 10 сегментов и более 10 сегментов разделились на равные доли - по трое детей. Вершина деформации обычно находилась в центре блока, а величина угла первичной дуги четко коррелировала с его протяженностью и варьировала от 26 до 93°. Костное блокирование выявлено у 4 (67 %) детей. Смешанная форма, с участками хорошо выраженного костного и хрящевого блока отмечена у 2 (33 %) детей.

Увеличение числа блокированных сегментов, т.н. «дозревание стержня» при динамическом наблюдении отмечено в 3 случаях, в т.ч. протяженность блока увеличилась на 2 сегмента в одном, а на 3 сегмента - в двух случаях. Это сопровождалось увеличением деформации на 31-40 %, что при осмотре через 2 года привело у двух детей к переходу деформации из III в IV, а у одного – из I в III степень.

Сагиттальный профиль позвоночника был изменен у всех детей. Преобладал вариант «плоской спины», отмеченной у 5 больных (83 %), у одного больного выявлено лордозирование до 12° за счет блока задней колонны (17 %).

Противодуги наблюдались у всех детей, в т.ч. в шейно-грудном отделе (от C VI до Th V ) - у 2, в грудопоясничном (от ThVI до LV) – у 4. Характерно, что ни в одном случае нами не обнаружено компенсаторного (вторичного) перекоса таза, обусловленного блокированием грудных позвонков. Его наличие у трех детей было обусловлено боковым несегменти-рованным стержнем поясничного отдела и низкой границей каудального конца сколиотической дуги.

Прогрессирование деформации было обусловлено асимметричным ростом позвонков (скорость нарастания от 4 до 13° в год). Скорость прогрессирования находилась в прямой зависимости от количества вовлеченных в порок сегментов «позвонок-ребро», первичного угла, возраста ростового спурта, наличия сопутствующих аномалий позвонков.

У 4 детей выявлен синдром торакальной недостаточности [11]. Индекс асимметрии грудной клетки (ИасГК) находился в пределах от 0,45 до 0,85 при N=0,9-1,0.

Комплектация систем варьировала в зависимости от локализации основной дуги деформации, наличия и степени гипоплазии гемиторакса. Нами предложен алгоритм выбора комплектации импланта (рис. 1). Следует отметить, что при основной грудной (кифо)сколиотической дуге мы применяли дистрактор «ребро-позвоночник» с крюковой или винтовой опорной точной.

Рис. 1. Алгоритм выбора комплектации эндокорректора VEPTR при врожденной деформации осевого скелета у детей раннего и младшего возраста

При наличии выражений гипоплазии гемиторакса, с ИАсГК менее 0,65, при а(гипо)генезии и нарушении сегментации ребер мы выполняли торакопла-стический этап, который заключался в рассечении блокированных ребер и дистракции эндокорректором «ребро-ребро» (рис. 2). При основной грудопоясничной или поясничной дуге нам представляется оптимальным постановка импланта VEPTR II «по- звоночник-позвоночник» по вогнутой стороне деформации с 2 парами крюковых или винтовых транспедикулярных опор на переходные позвонки (рис. 3).

При структурной поясничной дуге с вовлечением крестцовых позвонком и наличии перекоса таза на фоне множественных пороков позвонков, гипоплазии задней опорной колонны, идиопатическом сколиозе с выраженной ротацией III степени по pedicle-методу наиболее выгодной нам представляется коррекция деформации уно- или билатеральной системой «ребро-таз» как вариант эндокорсе- тирования.

По мере роста ребенка через минимально инвазивный доступ выполняется этапная дистракция системы. Один шаг дистракции равен 1 см. Интервалы этапной коррекции зависят от возрастной ростовой активности и темпов прогрессирования деформации: от 8 месяцев до 1,5 лет. Окончательным этапом после окончания костного роста планируется костно-пластическая [6, 7] или инструментальная фиксация достигнутого положения максимальной коррекции деформации.

а

б

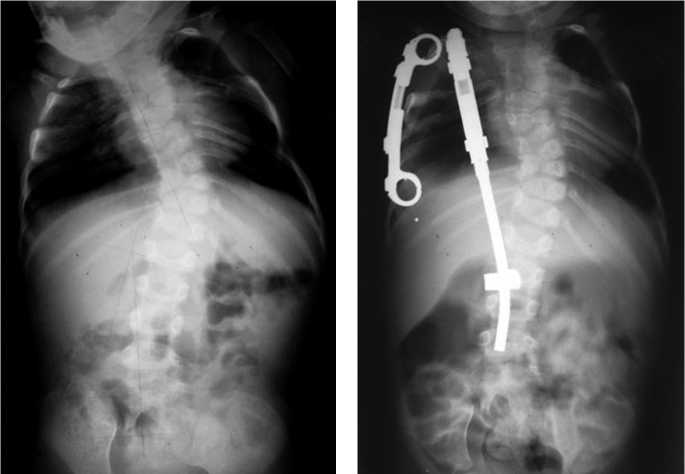

Рис. 2. Ребенок, 2 года 1 месяц. Тотальное поражение позвоночника множественными пороками развития позвонков с ведущим сколиозогенным нарушением сегментации. Синдром торакальной гипоплазии (Jeune’s синдром): блокирование II-III, IV-V справа, II-III-IV ребер слева. Коррекция и стабилизация деформации позвоночника и грудной клетки реберно-поясничным и реберно-реберным дистракторами VEPTR: а – до операции: Угол Cobb – 35°, индекс SAL – 73%, ИасГК – 0,74; б – после оперативного лечения: угол Cobb – 28°, индекс SAL – 87%, ИасГК – 0,85

а

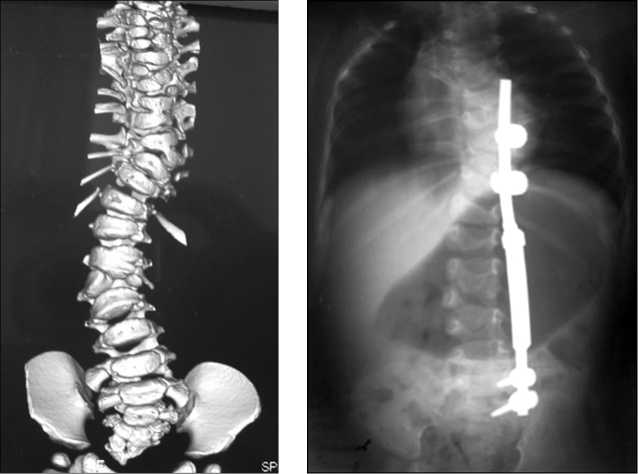

Рис. 3. Ребенок, 1 года 5 месяцев. Тотальное поражение позвоночника множественными пороками развития позвонков с ведущим сколиозогенным нарушением сегментации и формирования. Коррекция и стабилизация деформации нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника эндокорректором системы VEPTR II. Дискэпифизэктомия в сегментах ThVII-XI: а – до операции: угол Cobb основной поясничной дуги – 50°; б – после оперативного лечения: угол Cobb – 20°

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преимущество современных динамических систем заключается в возможности одновременной коррекции деформации позвоночника и грудной клетки.

Операцией выбора у больных с 6 мес. до 5 лет является экспансивная вертеброторакопластика.

Первым этапом необходимо выполнить возможно большую коррекцию и стабилизацию деформации позвоночника и/или грудной клетки. Последующие этапы коррекции выполняются по мере роста ребенка с диапазоном времени между ними от 6 месяцев до 1,5 лет.