Применение экспертных систем в системе управления безопасностью труда на предприятиях машиностроения

Автор: Солод Сергей Алексеевич, Новиков В.В., Чапова Е.С.

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 3 (46) т.10, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ применения экспертных систем в области безопасности труда на предприятиях машиностроения. Обоснована эффективность использования этих систем. Представлены процедурные цепи принятия решения с учетом гибких стратегий управления.

Ситуационное управление, технологическая подсистема, управляющая система, экспертные системы, безопасность труда

Короткий адрес: https://sciup.org/14249375

IDR: 14249375 | УДК: 621.65.331

Текст научной статьи Применение экспертных систем в системе управления безопасностью труда на предприятиях машиностроения

Одним из наиболее важных и сложных моментов в этой области является описание процессов управления безопасностью труда. Главное практическое и реальное применение здесь получила технология искусственного интеллекта, сформировавшаяся в середине семидесятых годов прошлого века и получившая название экспертных систем, или инженерия знаний.

Экспертная система – это программа, которая заменяет эксперта в той или иной области. Экспертные системы предназначены главным образом для решения практических задач, возникающих в слабо структурированной и трудно формализуемой предметной области (например, безопасность труда). Это были первые системы, которые привлекли внимание потенциальных потребителей продукции искусственного интеллекта [3, 4].

Цель исследований по экспертным системам состоит в разработке программ, которые при решении задач, трудных для эксперта-человека, получают результаты, не уступающие по качеству и эффективности решения, получаемые экспертами [3].

Создание и использование экспертных систем в области безопасности труда на предприятиях машиностроения является одним из концептуальных этапов развития информационных технологий. В основе интеллектуального решения проблем в некоторой предметной области лежит принцип воспроизведения знаний опытных специалистов-экспертов. Исходя из собственного опыта эксперт анализирует ситуацию и распознает наиболее полезную информацию, оптимизирует принятие решений, отсекая тупиковые пути. Огромный интерес к экспертным системам со стороны пользователей вызван, по крайней мере, тремя причинами. Во-первых, они ориентированы на решение широкого круга задач в неформализованных областях, на приложения, которые до недавнего времени считались малодоступными для вычислительной техники. Во-вторых, с помощью экспертных систем специалисты, не знающие программирование, могут самостоятельно разрабатывать интересующие их приложения, что позволяет резко расширить сферу использования вычислительной техники. В-третьих, экспертные системы при решении практических задач достигают результатов, не уступающих, а иногда и превосходящих возможности людей-экспертов [4].

Экспертная система может представлять собой совокупность методов и средств организации, накопления и применения знаний для решения сложных задач предметной области. Эти системы достигают более высокой эффективности за счет перебора большого числа альтернатив при выборе решения, опираясь на высококачественный опыт группы специалистов, анализируя влияние большого объема новых факторов, оценивая их при построении стратегий, используя возможности прогноза.

Оценка уровня безопасности труда на предприятиях машиностроения является весьма сложной задачей. Опасные ситуации, выступающие в качестве непосредственной предпосылки, реальной возможности несчастного случая, аварии, катастрофы, формируются под влиянием большого количества факторов.

Диалектическую необходимость, закономерность, скрывающуюся за случайными событиями, можно установить при помощи научно обоснованных методов анализа.

В процессе научного познания мы устанавливаем, что между опасными факторами, явлениями существует определенная закономерная связь, выражающаяся в том, что одно явление при известных условиях с необходимостью вызывает другое. Каждый фактор, в свою очередь, может быть источником нескольких причин, в разной мере способствующих порождению опасных ситуаций в процессе жизнедеятельности.

Многие проблемы управления безопасностью труда можно решить с помощью автоматизированных систем управления безопасностью труда, которые используют гибкие стратегии управления [5].

Гибкие стратегии управления могут быть использованы экспертными системами управления. Также эти стратегии управления могут быть использованы и вследствие изменения в экономической и политической жизни страны, под воздействием внешних и других факторов (природная среда, социальная обстановка), которые, в конечном итоге, и формируют выбор стратегий.

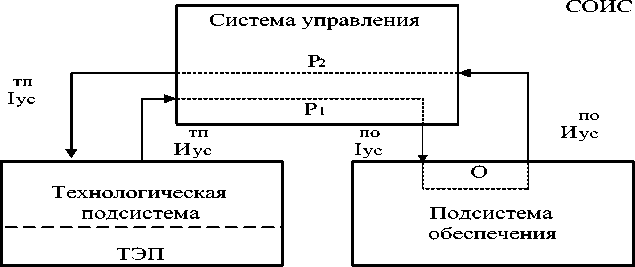

Очевидно, что операционные цепи управления формируются самыми различными путями, зависящими от разнообразия содержательных характеристик и источников ситуаций, а также от выбора стратегии управления [6]. Разнообразие реализуемых процедур, возможных источников возникновения ситуаций и выбираемых во внешней и внутренней средах объектов воздействия может быть упорядочено путем введения понятия элементарного цикла ситуационного управления, т.е. цикла разрешения ситуации. Под элементарным циклом понимается операционная цепь, связывающая источник ситуации во внутренней или внешней среде системы с одним из выбираемых объектов воздействия. Цикл управления считается элементарным в том смысле, что вся процедура управления ограничивается однонаправленными преобразованиями в системе управления безопасностью труда, будь то непосредственно воздействие на объект или воздействие на производственный объект с целью получения дополнительной информации. При этом информационные процессы включают операции по сбору, переработке и распределению данных, необходимых и достаточных для выработки и реализации решений по ситуации. Организационное воздействие выступает как форма реализации управленческих решений, осуществляемая с использованием определенных методов управления [6].

Последовательный перебор всех возможных связей между подсистемами и внешней средой по признаку "один источник ситуации – один элементарный цикл управления – одно воздействие" дает полный набор элементарных циклов ситуационного управления. При этом осуществляемое системой управления воздействие может основываться на комплексе решений различного характера.

В процессе разрешения ситуаций, т.е. при реализации воздействия с целью перевода системы в желаемое состояние, выбираем способ целесообразной деятельности, исходя из следующих вариантов:

-

- источник ситуации и объект воздействия находятся внутри системы;

-

- источник ситуации – во внешней среде, а объект воздействия – во внутренней;

-

- источник ситуации может находиться как вовне, так и внутри системы, а объект воздействия – во внешней среде.

Выбор определенного вида деятельности в процессе управления, направленного на реализацию одного из возможных вариантов связей между источником возникновения ситуации и объектом воздействия, представляет собой самую общую характеристику стратегии разрешения ситуации (или стратегии управления).

Таким образом, под стратегией управления мы понимаем принятие предварительного решения о выборе объекта управленческого воздействия. В соответствии с указанными выше вариантами сочетания источников возникновения ситуаций и объектов воздействия стратегии управления можно подразделить на три вида: регулирование, адаптация, средообразование.

Регулирование – это особый вид управленческой деятельности, направленный на стабилизацию или изменение состояния подсистем в связи с возникновением в них различного рода ситуаций и осуществляемый путем воздействия на каждую подсистему или на все вместе.

Адаптация – это вид управленческой деятельности, вызванный изменениями характеристик внешней среды и осуществляемый путем изменения параметров одной или всех подсистем.

Средообразование – это вид управленческой деятельности, воздействие которой обращено на внешнюю среду с целью ее изменения в благоприятном для данной системы направлении.

Процесс управления осуществляется в рамках одной из трех указанных выше стратегий или их сочетаний.

Источник ситуации воспринимается системой управления как совокупность входных сообщений.

Поступающая в систему управления информация о ситуациях во внутренней и внешней средах перерабатывается в решения, которые реализуются путем воздействий, направленных на одну или несколько подсистем самой системы и внешней среды. В символической форме взаимосвязь между поступающей информацией, вырабатываемым решением и воздействием по его реализации выражается в виде

I = Си i И i , (1)

где I - кортеж (вектор) выхода системы управления: воздействия, направленные на реализацию принятого решения; Си i - оперативный блок цикла управления, включающий процесс принятия и реализации решения, направленного на перевод системы в желаемое состояние; И i - кортеж (вектор) входной информации, характеризующий ситуацию.

Варианты управленческих процедур (операционных цепей), связывающих ситуацию, и осуществляемые по ней решения, могут быть простыми (цепи типа УС-ТП, УС-ПО) и сложными (например, УС-ПО-ТП), где УС – управляющая система, ТП – технологическая подсистема, ПО – подсистема обеспечения.

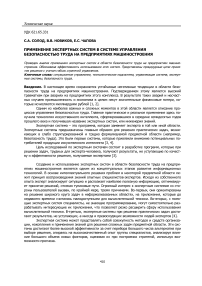

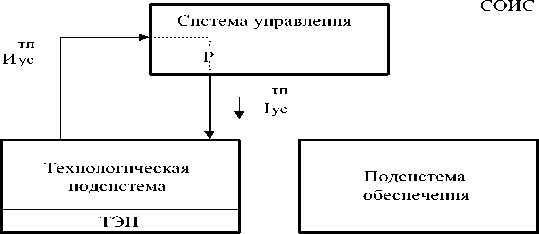

Определение сложности относится к организационной форме "траекторий", связывающих подсистемы внутренней и внешней среды в процессе разрешения ситуаций. Под траекторией подразумевается определенным образом направленная и связная последовательность действий системы управления. Каждой форме траектории соответствуют свои информационные процессы и решения в виде организационно-распорядительной документации, методы их осуществления. Например, на рис.1 простая операционная цепь описывает поступление в систему управления информации о состоянии технологической подсистемы и выработку воздействия с целью изменения или стабилизации ее состояния. На рис.2 сложная операционная цепь отображает положение, когда система управления не обладает достаточным объемом информации для непосредственного и однозначного реагирования на ситуацию и вырабатывает решение и способ воздействия на подсистему обеспечения с тем, чтобы получить необходимую дополнительную информацию.

ТЭП > ИУ с'" > Р > 1У с,п > ТЭП

Рис.1. Простая процедурная цепь: ТЭП – технологический эксплуатационный процесс; И устп – информация о состоянии ТЭП; P – процесс принятия решений в системе управления по выработке воздействия на технологическую подсистему; I устп – воздействие на технологическую подсистему; СОИС – сложная информационно-иерархическая система

ТЭП → И устп → Р 1 → I успо → O → И успо → Р 2 → I устп → ТЭП

Рис.2. Сложная процедурная цепь: ТЭП – технологический эксплуатационный процесс; И устп – информация о состоянии ТЭП; Р 1 – процесс принятия и реализации решений в управляющей системе по выработке воздействия на подсистему обеспечения с целью получения информации (знаний), необходимой для разрешения ситуации в технологической подсистеме;

I успо – воздействия управляющей системы на подсистему обеспечения с целью получения дополнительной информации, необходимой для выработки решений и осуществления воздействия; O – преобразования в подсистеме обеспечения (например, поиск необходимой документации, аналога ситуации или моделирование вариантов решения и воздействия управляющей системы на технологическую подсистему); И успо – дополнительная информация, передаваемая из подсистемы обеспечения в управляющую систему (результат деятельности подсистемы обеспечения); Р 2 – процесс принятия решения по выбору варианта воздействия на технологическую подсистему на основе дополнительной информации; I устп – воздействие управляющей системы на технологическую подсистему

Рассмотрим ограничения формирования элементарных циклов управления и их содержательную интерпретацию.

Во-первых, не все связи подсистем связывают циклы управления. Технологическая подсистема и подсистема обеспечения по информации взаимодействуют через систему управления. Следовательно, их могут связывать лишь те элементарные циклы, траектории которых проходят через систему управления.

Во-вторых, все формальные связи системы с внешней средой идут через систему управления. Поэтому конфигурация элементарных циклов при воздействии внешней среды или иного воздействия на нее захватывает систему управления.

В-третьих, управленческое решение и воздействие может быть направлено не только непосредственно в сторону источника возникновения ситуации (например, на технологическую подсистему в связи с поступлением информации о сбоях в технологии). Вполне вероятно, что для стабилизации технологической подсистемы необходимо изменить параметры системы управления или подсистемы обеспечения. Следовательно, меняется направленность решений и воздействий по отношению к источнику ситуации, меняется траектория управленческого цикла.

В-четвертых, отклонения в функционировании подсистем или новые задачи их развития и оптимизации могут вызвать необходимость выработки воздействия на внешнюю среду, в частности, директивную или равноправную. Это приводит к появлению еще одной группы элементарных циклов управления.

В-пятых, достаточно часты ситуации, когда внешнее воздействие приводит к необходимости обращения системы управления во внешнюю же среду. Следовательно, формируется еще одна группа элементарных циклов управления, характеризующихся внешним источником информации и внешним (по отношению к данной системе) объектом воздействия.

Таким образом, выявляется конечное число 36 элементарных циклов ситуационного управления (таблица), связывающих источник возникновения ситуации, вид процедуры по ее разрешению, соответствующие содержанию ситуации информационные преобразования по выработке и реализации управленческого решения и непосредственный объект воздействия.

Элементарные циклы ситуационного управления

Представление процесса разрешения ситуаций в виде совокупности элементарных циклов имеет большое теоретическое и прикладное значение.

-

1) для любого реального процесса информационного обеспечения процедура разрешения ситуации может быть получена путем синтеза элементарных циклов управления;

-

2) подобное конструирование процессов решения ситуационных задач управления дает четкое представление о структуре информационных процессов, необходимых для реализации всех типов процедур управления;

-

3) состав взаимосвязанных информационных преобразований, включенных в элементарные циклы и соответственно в полную управленческую процедуру, является основанием для проектирования документационного обеспечения управленческих процедур, в том числе для разработки состава и форм документов, их реквизитов, последовательности заполнения и т.д.;

-

4) знание структуры информационной базы каждой процедуры и соответствующего ей документационного обеспечения является основанием для проектирования необходимого комплекса технических средств управления;

-

5) организационная структура управления должна обеспечивать возможность реализации тех связей и взаимодействий, которые выявлены при проектировании процедур разрешения ситуаций;

-

6) интеграция упорядоченных процедур взаимодействующих систем разного уровня позволяет формировать сквозные процедуры управления по каждому типу возникающих ситуаций;

-

7) каждый элементарный цикл управления, равно как и их совокупность, включает в свой состав не изолированные, а взаимосвязанные характеристики процессов решения ситуационных задач управления вне зависимости от того, в какой степени формализации они могут быть представлены.

Выводы. Операционные цепи обоснования и принятия всех управленческих решений по переводу системы в желаемое состояние с учетом всех взаимодействующих при этом факторов вряд ли могут быть разработаны. Однако выбор эффективной процедуры и цепи, свойственных ей операций вполне может быть поставлен в зависимость от источника и признаков ситуаций, а также от выбираемого объекта воздействия. При таком подходе процесс решения ситуационных задач управления отображается не различным сочетанием отдельных творческих, логических и технических операций и объектов их приложения, а совокупностью взаимозависимых этапов оценки ситуации, выбора стратегии ее разрешения, выработки и реализации решений.

Список литературы Применение экспертных систем в системе управления безопасностью труда на предприятиях машиностроения

- Иванов Е.А. Об основных направлениях совершенствования систем управления промышленной безопасностью/Е.А. Иванов//Безопасность труда в промышленности. -2001. -№ 3.

- Бабочкин И.А. Некоторые советы инспекторам по обеспечению безопасности труда/И.А. Бабочкин//Безопасность труда в промышленности. -2001. -№ 10.

- Интернет портал. Режим доступа: http://www.u69/ru./> management.htm/.

- Попов Э.В. Системы общения и экспертные системы/Э.В. Попов. -М.: Радио и связь, 1990. -464 с.

- Екатеринославский Ю.Ю. Управленческие ситуации: анализ и решения/Ю.Ю. Екатеринославский. -М.: Экономика, 1988.

- Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика/Д.А. Поспелов. -М.: Наука, 1986. -288 с.