Применение электрохирургических средств нового поколения при больших ампутациях нижних конечностей

Автор: Шулутко А.М., Османов Э.Г., Белов С.В., Шанавазов К.А., Гогохия Т.Р.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 6 (34), 2013 года.

Бесплатный доступ

Применение электрохирургических ножниц с покрытием из кристаллического, наноструктурированного, частично стабилизированного диоксида циркония при высоких ампутациях у 41 пациента с терминальной стадией ОЗАНК показало его безопасность и эффективность. В ходе ампутационных вмешательств на богатых кровоснабжением тканях, каковыми являются мышечные массивы бедра, инновационная технология позволяет быстро и практически бескровно выполнить диссекцию, сократить объем интраоперационной кровопотери, количество послеоперационных раневых осложнений и продолжительность пребывания пациентов с ОЗАНК в стационаре.

Критическая ишемия нижних конечностей, ампутация, новые технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/142211126

IDR: 142211126 | УДК: 615.47:617-089

Текст научной статьи Применение электрохирургических средств нового поколения при больших ампутациях нижних конечностей

Абсолютное большинство хирургических операций на сегодняшний день немыслимо без электросопровождения, имеющего более чем полувековую историю. Электрохирургическое воздействие обусловлено немедленными изменениями в биологических тканях, происходящими за счет поглощения больших эквивалентов термической энергии при прямом контакте источника электромагнитных колебаний с телом пациента. Несмотря на весьма широкий спектр средств высокочастотной би- и монополярной электрохирургии, представленный на современном рынке медицинского оборудования, почти все методики имеют те или иные функциональные и эксплуатационные проблемы. К таковым относятся задымление, налипание биотканей и образование нагара на рабочих поверхностях, недостаточная острота режущей кромки, интенсивная электрохимическая аррозия, отсутствие опережающего гемостаза в режущем инструменте, широкая зона бокового некроза [1–2, 6–8,]. Последние два нюанса особенно нежелательны при выполнении ряда оперативных пособий, среди которых нам хотелось бы отметить большие ампутации нижней конечности у лиц с облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ОЗАНК).

Число таких страдающих не уменьшается, и тому есть множество причин: старение населения, широкое распространение мультифокального атеросклероза и сахарного диабета (СД), табакокурение, отсутствие должного амбулаторно-поликлинического «надзора», доступной ангиохирургической помощи, а также эффективных мер медико-социальной направленности [3–5, 9–13]. Больных данной категории в конечном итоге госпитализируют в стационары гнойной хирургии уже с клиникой прогрессирующей критической ишемии нижних конечностей (КИНК), либо влажной гангрены стопы, когда остается единственный выход – высокое усечение конечности в качестве жизнеспасающей меры.

После ампутаций бедра, выполненных в условиях КИНК, по-прежнему сохраняется высокий уровень летальности (до 40%) и значительное количество послеоперационных осложнений (18,7–76,2%). Последние благоприятствуют прогрессированию синдрома системной воспалительной реакции организма (SIRS), полиорганной недостаточности, что утяжеляет и без того незавидное состояние пациентов, ухудшает общий прогноз. Поэтому необходимость разработки более совершенных пособий с применением инновационных технологий при тяжелых формах ОЗАНК по-прежнему актуальна. В качестве иллюстрации представляем совместный опыт в этой сфере.

Характеристика клинического материала.

За период с декабря 2012 г. по май 2013 г. в клинике факультетской хирургии №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова на базе отделения хирургических инфекций ГКБ №61 г. Москвы 41 пациенту выпол- нена ампутация нижней конечности на уровне бедра. Все они (27 мужчин и 14 женщин) поступали с запущенной стадией ОЗАНК, проявлявшейся в виде протяженных некрозов на стопе, фликтен и обширных гнойнонекротических трофических язв. Возрастной диапазон варьировал от 57 до 80 лет (71,5±3,2); подавляющее большинство (73%) – лица пожилого и старческого возраста.

По данным ультразвукого ангиосканирования причиной гангрены была протяженная окклюзия магистрального сосудистого русла конечности: берцово-стопный и (или) бедренноподколенный сегменты. Как правило, то был облитерирующий атеросклероз (ОА) в «чистом» варианте, либо его сочетание с диабетической макроангиопатии. Подавляющее большинство имели три и более серьезных соматических заболевания; наиболее часто, кардиоваскулярные расстройства (тяжелая форма ИБС, артериальная гипертензия), декомпенсированный СД, печеночно-почечные дисфункции. Практически у всех лиц отмечены клинико-лабораторные проявления (SIRS), в 1/3 случаев полиорганной недостаточности.

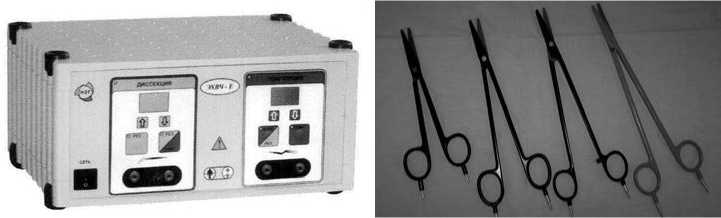

Ампутации выполнялись нами по срочным показаниям под спинальной анестезией. В ходе основных оперативных приемов (диссекция мышечных массивов, различных слоев жировой клетчатки и фасциальных листков) во всех наблюдениях активно использовали набор биполярных инструментов в комплекте со специализированным электрогенератором, разработанные в ООО «Новые энергетические технологии», (г. Москва, РФ). Электрохирургические ножницы из данного набора предназначены для рассечения тканей с возможностью одновременной коагуляции мелких кровеносных сосудов (рис. 1).

Технологическая особенность их заключается в наличии на рабочих частях специального покрытия из кристаллов наноструктурированного, частично стабилизированного диоксида циркония (НЧСДЦ). Синтезированный методом направленной кристаллизации расплава в холодном контейнере конструкционный материал обладает уникальными техническими характеристиками, обеспечивающими высокую эксплуатационную и функциональную надежность режущих лезвий (табл. 1).

Эффект опережающего гемостаза за счет специальной конструкции инструмента на основе НЧСДЦ дает возмож-

Рис. 1. Электрогенератор и набор биполярных ножниц с рабочими частями из наноструктурированного диоксида циркония

Таблица 1

Характеристика электрохирургического инструментария с НЧСДЦ

Подчеркиваем, что все манипуляции – дозированные парциальные и только до «выхода» на более или менее крупные трубчатые (сосудистые) структуры с последующей их перевязкой.

Особое значение имело для нас использование электроножниц с покрытием НЧСДЦ в ходе прецизионной обработки бедренных сосудов и крупных лимфатических коллекторов. После рассечения сухожильной пластинки приводящего канала поверхностная бедренная артерия и вена выделялись путем острой препаровки в условиях «су-

Рис. 2. Электрохирургическая диссекция покровных тканей бедра: пересечение собственной фасции и жировой клетчатки

Рис. 3. Электрохирургическая диссекция передней группы мышц бедра с одномоментной коагуляцией мелких сосудов хого» операционного поля, раздельно перевязывались с наложением дополнительной прошивающей лигатуры; попутно мы выделяли и высоко пересекали аналогичным способом скрытый нерв. Крупные нервные стволы (седалищный, бедренный) после блокады 2% новокаином пересекали на расстоянии 3–4 см проксимальнее уровня усечения конечности также с помощью электрохирургических ножниц (рис. 4.). Культю бедра ушивали послойно с дренированием по Редону на 2–3 суток.

Результаты и обсуждение

Наблюдения показали, что диссекция мягких тканей в ходе ампутации бедра с помощью инновационной технологии осуществляется сравнительно быстро и практически без задымления. При коагуляции сосудов диаметром до 2 мм а также крупных лимфатических коллекторов бедра

Рис. 4. Пересечение электроножницами с НЧСДЦ седалищного нерва мы успешно использовали как биполярные электроножницы, так и пинцеты с рабочими частями из НЧСДЦ. Более крупные сосуды старались выделять и перевязывать традиционным способом. Таким образом, проблема интраоперационного гемостаза, актуальная для аналогичных вмешательств, была полностью решена. Инцидентов раннего послеоперационного кровотечения в опытной группе также не отмечено.

Слегка изогнутая дистальная часть ножниц из данного комплекта являлась чрезвычайно важным эргономическим параметром, поскольку обеспечивала улучшенный обзор участка рассечения в зоне расположения магистральных сосудов. За счет особенностей наноструктурированного материала инструменту придавались антипригарные свойства; адгезия к продуктам термической деструкции биотканей была сведена к минимуму. Существенно повышалась износостойкость и электро- и плазмохимическая устойчивость, а также прочность термокоагуляционной спайки соединяемых органов. Немаловажным считаем факт отсутствия эффекта «электрической дуги» в виде нагара и деградации биотканей на протяжении. Вследствие этого – уменьшение зоны коагуляционного некроза по сравнению со стандартной электрокоагуляцией; более безопасное манипулирование в зоне важных анатомических структур, уменьшение продолжительности операции.

Проведена сравнительная оценка клинических показателей, в ходе которой выявлены ряд дополнительных преимуществ инновационного инструментария. В качестве контрольной группы выступали 48 пациентов с гнойнонекротическими осложнениями ОЗАНК, оперированные по традиционной методике и полностью сопоставимые по тяжести заболевания, клинико-демографическим критериям (табл. 2).

Как видно из табл. 2, продолжительность операции и длительность пребывания в стационаре сокращались примерно на 15–20%. Благодаря «тотальной» термической коагуляции мелких сосудов объем интраоперационной кровопотери уменьшился в среднем в 2,8 раза, отделяемое по дренажу примерно в 2,2 раза по сравнению с контрольной группой, где ампутации бедра выполнялись только с помощью стандартного набора инструментов.

Общая частота осложнений в основной группе оказалась ниже чем в группе сравнения, особенно это касается случаев подкожной гематомы области вмешательства (табл. 3).

Самый неблагоприятный вариант раневых осложнений – нагноение культи усеченной конечности (7,3% – в основной и 12,5% – в контрольной группах). Причины его общеизвестны: большая раневая поверхность с пересеченными капиллярами и лимфатическими сосудами, резкое снижение локальной иммунорезистентности на фоне анемии, гиповолемических расстройств, тяжелых сопутствующих болезней, в первую очередь СД. Многие авторы справедливо

Таблица 2.

Клинические данные при различных способах ампутации бедра

|

Параметры |

Основная группа (n=41) |

Контрольная группа (n=48) |

«Р» |

|

Интраоперационная кровопотеря (мл) |

100±35 |

280±50 |

<0,01 |

|

Продолжительность операции (мин.) |

44,1±2,0 |

59,5±4,0 |

>0,05 |

|

Отделяемое по дренажу на 1-е сутки (мл) |

30±5 |

68,2±3 |

<0,01 |

|

Сроки купирования болевого синдрома (сут.) |

3,4±0,6 |

4,6±0,3 |

<0,05 |

|

Общая частота раневых осложнений |

9 (21,9%) |

18 (37,5%) |

>0,05 |

|

Сроки стационарного лечения (сут.) |

15,4 |

18,3 |

<0,05 |

Таблица 3

Характеристика послеоперационных осложнений

Выводы

Результаты нашего исследования позволили сделать следующие выводы:

-

1. Разработка конструкционных материалов на основе кристаллического, наноструктурированного, частично стабилизированного диоксида циркония для рабочей части электрохирургического инструмента открывает новые возможности для создания биполярного инструментария, обладающего высокими функциональными и эксплуатационными характеристиками. Это инновационное направление в электрохирургии, оптимизирующее наиболее важные и ответственные этапы любого пособия.

-

2. Применение электрохирургических ножниц с покрытием из НЧСДЦ при высоких ампутациях у пациентов с терминальной стадией ОЗАНК в целом безопасно, эффективно.

-

3. В ходе ампутационных вмешательств на богатых кровоснабжением тканях, каковыми являются мышечные массивы бедра, инновационная технология позволяет быстро и практически бескровно выполнить диссекцию, сократить объем интраоперационной кровопотери, количество послеоперационных раневых осложнений и продолжительность пребывания пациентов с ОЗАНК в стационаре.

Список литературы Применение электрохирургических средств нового поколения при больших ампутациях нижних конечностей

- Белов С.В., Борик М.А., Данилейко Ю.К., Ломонова Е.Е., Осико В.В., Рябоконь Б.В. // Электрохирургический инструмент на основе наноструктурированных кристаллов диоксида циркония для рассечения и коагуляции биотканей // Медицинская техника. 2010. №4. С. 12-15.

- Борик М.А., Вишнякова М.А., Жигалина О.М., Кулебякин А.В., Лаврищев С.В., Ломонова Е.Е., Осико В.В. // Исследование микро- и наноструктуры кристаллов частично стабилизированного диоксида циркония // Российские нанотехнологии. 2008. Т. 3, № 11-12. С. 76-81.

- Степанов Н.Г.//Ампутации голени и бедра (клинический опыт). Н. Новгород: Деком, 2003. 212 с.

- Абышов Н.С., Закирджаев Э.Д. Большие ампутации у больных с окклюзиоными заболеваниями артерий нижних конечностей//Хирургия. 2005. № 12. С. 59-64.

- Кулаков В.И., Адамян Л.В., Мынбаев О.А. Оперативная гинекология -хирургические энергии. М.: Медицина, 2000. 861 с.

- Федоров И.В., Никитин А.Т. Клиническая электрохирургия. М.: ГЭОТАР-МЕД, 1997. 230 с.

- Черковец В.Е. Физика приэлектродных явлений. М.: МИФИ, 1994. 119 с.

- Юшкин А.С. Физические способы диссекции и коагуляции тканей в абдоминальной хирургии и особенности морфологических изменений в области их воздействия: автореф. дис.. докт. мед. наук. СПб., 2003. 32с.

- Campbell W.B., Marriott S., Eve R. Amputation for acute ischemia is associated with increased co morbidity and higher amputation level//Cardiovas. Surg. 2003. Vol. 11(2). Р. 121-123.

- Bailey C., Saha S., Magee T., Galland R. A I year prospective study of management and outcome of patients presenting with critical lower limb ischemia//Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2003. Vol. 25 (2). Р. 131-134.

- Benbow D. Methods of wound debridement//Nurs. Times. 1998. Vol. 94. P. 78-80.

- Degreef H. How to heal a wound fast//Dermatol. Clin. 1998. Vol. 16. P. 365-375.

- Komarcevic A. The modern approach to wound treatment//Med. Pregl. 2000. Vol. 53 (7-8). P. 363-368.