Применение кабельных линий в электрических сетях, питающих тяговые подстанции постоянного тока

Автор: Крюков А.В., Суслов К.В., Черепанов А.В., Нгуен Куок Хиеу

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 5 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Для присоединения тяговых подстанций (ТП) железных дорог к питающим сетям 110–220 кВ традиционно применяются воздушные линии (ВЛ) электропередачи. Такой подход обладает целым рядом недостатков, которые можно исключить при использовании для подключения ТП кабелей с изоляцией из молекулярно сшитого полиэтилена (СПЭ). Цель представленных исследований состояла в разработке цифровых моделей для определения режимов систем электроснабжения железных дорог с питанием тяговых подстанций по СПЭ‑кабелям. Для ее реализации использовались методы мультифазного моделирования электроэнергетических систем и программный продукт Fazonord АС–DС. Результаты моделирования показали, что применение СПЭ‑кабелей в системах внешнего электроснабжения железных дорог постоянного тока позволяет получить следующие положительные результаты: значительно уменьшить ширину охранной зоны; избежать повреждений при сильных ветрах и образовании гололедно-изморозевых отложений; снизить риск поражения людей и животных от воздействия шаговых потенциалов при обрыве проводов. Кроме того, при использовании кабельных линий (КЛ) минимальные трехминутные напряжения повышаются на 10…11 %, потери активной мощности в ЛЭП уменьшаются на 9–20 %, а коэффициенты несимметрии – на порядок. Замена ВЛ на КЛ дает возможность ослабить гармонические искажения на вводах 110 кВ ТП на 7–13 %.

Железные дороги, системы электроснабжения постоянного тока, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, цифровое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/146283148

IDR: 146283148 | УДК: 621.311, 621.331

Текст научной статьи Применение кабельных линий в электрических сетях, питающих тяговые подстанции постоянного тока

Для присоединения ТП постоянного тока (DC) к сетям 110–220 кВ традиционно используются воздушные линии электропередачи. Такой подход обладает целым рядом недостатков:

-

• значительная площадь охранной зоны;

-

• возможность повреждений при сильных ветрах и образовании гололеда;

-

• риск поражения людей и животных шаговыми напряжениями при обрыве проводов.

Перечисленные негативные эффекты можно исключить при использовании в системах внешнего электроснабжения ТП кабелей 110–220 кВ с изоляцией из молекулярно сшитого полиэтилена. Кабельные линии отличаются от ВЛ малой площадью охранных зон, защищенно-– 595 – стью от воздействия сильных ветров и гололеда, меньшим риском электротравм, повышенной емкостью с компенсацией индуктивных нагрузок и др. В ряде случаев, несмотря на высокую стоимость, КЛ могут оказаться предпочтительнее воздушных линий.

В современных условиях вопросы применения КЛ для присоединения ТП DC к сетям 110–220 кВ должны решаться на основе компьютерного моделирования. Задачам определения режимов систем тягового электроснабжения (СТЭ) DC посвящено большое число работ, что свидетельствует об их актуальности. Так, например, уточненная модель СТЭ DC для определения параметров накопителей энергии (НЭ) предложена в [1]. Показано, что алгоритмы, применяемые для определения режимов СТЭ DC, используют допущения, которые приводят к погрешностям. Поэтому необходима разработка усовершенствованных моделей и программных комплексов. Предложен подход к их разработке, базирующийся на схеме замещения и характеристиках электроподвижного состава (ЭПС). На основании результатов моделирования сделан вывод о том, что применение накопителей энергии (НЭ) позволяет увеличить пропускную способность СТЭ и повысить показатели энергоэффективности. Мобильный набор НЭ, предназначенный для временного усиления СТЭ DC, описан в [2]. Отмечается, что накопители энергии применяются на гибридных маневровых локомотивах. Для масштабного использования НЭ требуются значительные затраты и усиление тяговых сетей в большом числе межпод-станционных зон (МПЗ). Предлагается реализация мобильных НЭ, размещенных на грузовых платформах. На этой основе возможно оперативное усиление СТЭ, например, при пакетном пропуске тяжелых составов. Рассчитана максимальная мощность НЭ и определены ее зависимости от времени. Вопросы применения тиристорного переключающего устройства в СТЭ DC рассмотрены в [3]. Отмечены недостатки применяемых способов регулирования напряжения в СТЭ DC, предложена схема с тиристорно-реакторным переключающим устройством и определена ее экономическая эффективность. Задача расчета мощности ветроэнергетической установки (ВЭУ) в СТЭ DC решена в [4]. Предложена методика определения мощности ВЭУ для СТЭ DC, которая может быть реализована при скоростях ветра выше 5 м/с. Методы повышения энергоэффективности СТЭ DC предложены в [5]. Рассмотрены способы адаптации действующих систем для высокоскоростных магистралей. Показано, что повышение энергоэффективности может быть достигнуто увеличением напряжения в тяговой сети (ТС) до 24 кВ. Предложены численные модели для анализа электромагнитных полей (ЭМП). Возможности применения виртуальной сцепки поездов в тяговых сетях 3 кВ постоянного тока рассмотрены в [6]. На основе выполненного компьютерного моделирования проанализирована возможность внедрения в СТЭ DC технологий виртуальной сцепки. Определены расходы и потери электрической энергии, а также предложены варианты усиления ТС. Алгоритм моделирования режимов СТЭ DC с накопителями энергии представлен в [7]. Рассмотрены вопросы использования НЭ на ТП DС для приема энергии рекуперации. Эффективность НЭ подтверждена на основе компьютерного моделирования. Метод расчета потерь мощности в СТЭ DC, учитывающий график движения поездов, предложен в [8]. Определены вероятности появления поездов на МПЗ, а также потери мощности в СТЭ. Показано, что на основе вероятностных методов возможно адекватно определять потери мощности в ТС. Основные требования к устройствам СТЭ DC сформулированы в [9]. Предложено пересмотреть нормативные показатели по минимальному и максимальному напряжениям на шинах ТП DC. Требуемые уровни напряжений возможно – 596 – обеспечить с помощью бесконтактного автоматического регулирования. Показатели надежности СТЭ DC с продольной питающей линией определены в [10]. Дана сравнительная оценка типовой СТЭ DC 3 кВ и перспективной СТЭ с продольной линией DC. Разработана математическая модель для оценки эксплуатационной надежности СТЭ, позволяющая определить влияние ограничений на показатели надежности. Гибридная СТЭ железной дороги описана в [11]. Показано, что современные требования к СТЭ DC при организации высокоскоростного движения сводятся к необходимости обеспечения нормируемого уровня напряжения 2900 В на токоприемниках электровозов. Однако существующая СТЭ не позволяет обеспечить необходимый режим напряжения и удельный расход электроэнергии при изменении нагрузки. Предложена гибридная СТЭ с использованием альтернативных источников энергии. Представлен алгоритм взаимодействия различных видов генерации при изменении тяговой нагрузки. Разработанная СТЭ позволяет обеспечить необходимые уровни напряжений на токоприемниках электровозов и сократить диапазоны их изменения. Алгоритм моделирования СТЭ DC на основе унифицированного метода Ньютона-Рафсона представлен в [12]. Современная СТЭ городской железной дороги представляет собой гибридную систему переменно–постоянного тока. Эффективное выпрямление получается путем параллельного соединения двух 12-пульсных выпрямителей со сдвигом фаз на 15 градусов. Предложен усовершенствованный метод Ньютона-Рафсона для расчета режимов СТЭ. Он успешно применяется при моделировании СТЭ DC. Влияние придорожных НЭ на качество электроэнергии в тяговых сетях постоянного тока 3 кВ проанализировано в [13]. Показано, что качество электроэнергии в ТС DC 3 кВ имеет решающее значение для обеспечения оптимальной работы электропоезда. Из-за изменчивого характера тяговых нагрузок возникают значительные отклонения напряжения, что ставит под угрозу надежность электроснабжения. С растущей потребностью в эксплуатации большегрузных поездов в сетях постоянного тока 3 кВ рассмотрены преимущества использования рекуперативной энергии для стабилизации напряжения. Основное внимание уделено внедрению преобразователя постоянного тока с НЭ на основе путевых аккумуляторов. Результаты моделирования показали, что применение данной технологии позволяет значительно улучшить качество электроэнергии в СТЭ DC. Показатели, характеризующие надежность СТЭ DC, рассчитаны в [14]. Проведен анализ надежности каждого компонента в СТЭ DC компании East Japan Railway Company, уровень напряжения которой составляет 1,5 кВ. На его основе предложена рациональная конфигурация ТС для повышения надежности электроснабжения. Результаты исследования сверхпроводящих гибридных выключателей постоянного тока в СТЭ DC метрополитена приведены в [15, 16]. Показано, что выключатель постоянного тока играет важную роль в обеспечении надежности СТЭ метрополитена. Решающим моментом при его проектировании является анализ характеристик короткого замыкания (КЗ). Представлены конструкция и особенности СТЭ и проанализированы КЗ при трех видах неисправности. Описана топология сверхпроводящего выключателя постоянного тока и проанализированы характеристики прерывания тока КЗ. Результаты показали, что чем ближе место КЗ к выпрямителю, тем выше пик и скорость нарастания тока.

Представленный выше анализ публикаций дает возможность сделать вывод о том, что многие важные аспекты, связанные с моделированием СТЭ DC, в них рассмотрены. Однако задача определения режимов СТЭ DC, имеющих в своем составе КЛ с изоляцией из молекуляр-– 597 – но сшитого полиэтилена, остается не решенной. СТЭ заметно отличаются от систем электроснабжения общего назначения. Это происходит за счет следующих факторов: резкопеременная и нелинейная тяговая нагрузка; структурная разнородность подсистем, вызванная тем, что в СТЭ DC входят ТС постоянного тока и трехфазное внешнее электроснабжение; значительная пространственная распределенность; перемещение потребителей электроэнергии (электровозов). Перечисленные факторы затрудняют моделирование режимов СТЭ DC, характеризующихся значительными гармоническими искажениями.

Методика моделирования

Для решения задачи моделирования режимов СТЭ DC, имеющей большое значение для теории и практики, можно использовать методы, алгоритмы и программный комплекс Fazonord AC-DC, описанные в [17–19]. Моделирование осуществляется в следующем порядке.

-

1. Путем решения уравнений установившегося режима (УУР), записанных в фазных координатах, рассчитывается режим сегмента АС при отсутствии нагрузок DC:

-

2. По напряжениям на входах ВИП, входящим в состав вектора X , вычисляются ЭДС источников на стороне DC

-

3. Определение режима сегмента DC осуществляется решением соответствующих ему УУР:

-

4. Рассчитывается вектор выпрямленных токов I d, по которым определяются входные токи преобразователей х^ и проводится уточненный расчет режима сегмента AC путем решения системы (1).

F^fx^^O,

где р(лс) – нелинейная вектор-функция, отвечающая УУР AC; X – режимные параметры сегмента АС, включающие модули и фазы (14 =

Uke^

) или действительные (^ ^coscpj и мнимые (^ =^sin

^(дс) _ ^ (х^с1 ( и рассчитываются их эквивалентные сопротивления R^

F^^X^^O, где Р<ДС) – нелинейная вектор-функция, отвечающая УУР AC; X – режимные параметры сегмента DС, включающие напряжения узлов подсистемы DC.

После расчета режима DC выполняется контроль отсутствия потребления выпрямителями и выдачи мощности инверторами со стороны DC. При отрицательном результате соответствующие ВИП отключаются. Вычисления повторяются в итерационном цикле до тех пор, пока в итоге контроля не потребуется очередная коммутация.

Вычисления параметров несинусоидальных процессов в подсистемах AC и DC проводятся после определения режима на основной частоте. Для этого осуществляется решение следующих систем уравнений:

Г[Х(Л)] = 0;

ШЖлМШ;ХСХоМХоМСХо),

где f i – частоты гармоник; f i = if ; f = 50 Гц; —(х) – рассчитанная для f i ; матрица проводимостей расчетной модели ЭЭС; и(Х) – напряжения в узлах сети, которые получаются в результате определения режима на частоте f i ; i(X) – вектор, образованный токами источников ГС.

На текущей частоте f i = 50 i для сегмента DC вычисляются параметры источников токов, связанных с моделями преобразователей. Затем формируются схемы замещения частей AC и DC на частоте f i с соответствующими реактансами элементов и определяются их режимы.

Результаты моделирования

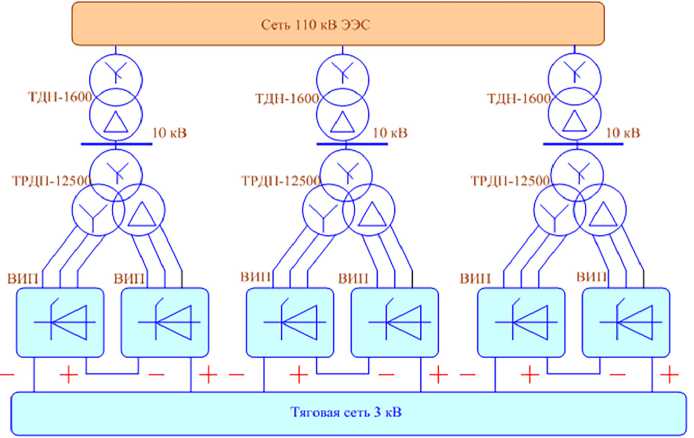

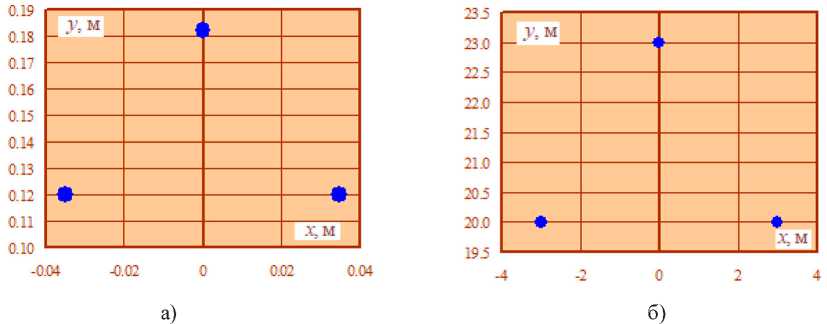

Ниже приведены результаты моделирования для схемы, показанной на рис. 1, в двух вариантах. В первом внешняя питающая сеть была выполнена СПЭ-кабелями, а во втором использовались ВЛ. Рассматривался пропуск составов весом 3884 т. Координаты расположения токоведущих частей показаны на рис. 2.

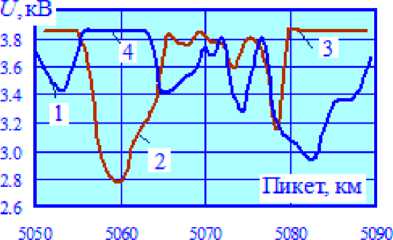

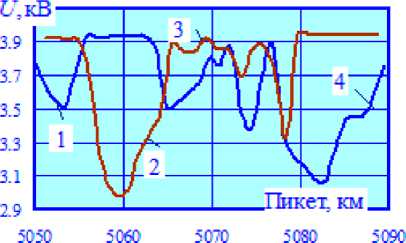

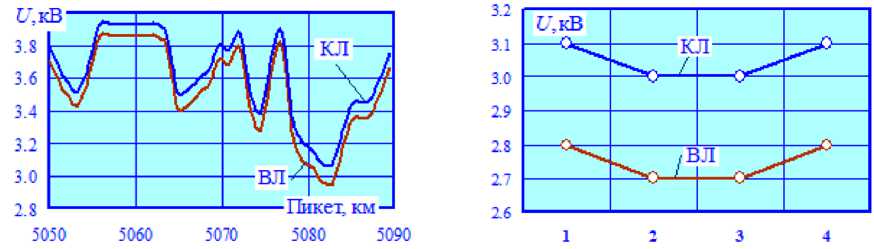

Результаты определения режимных параметров приведены в табл. 1 и на рис. 3–11. Из рис. 3, 4 и табл. 1 видно, что при использовании КЛ минимальные напряжения на токоприемниках электровозов повышаются на 10–11 %. Наблюдается стабилизация этих параметров: среднеквадратическое отклонение снижается на 4 %.

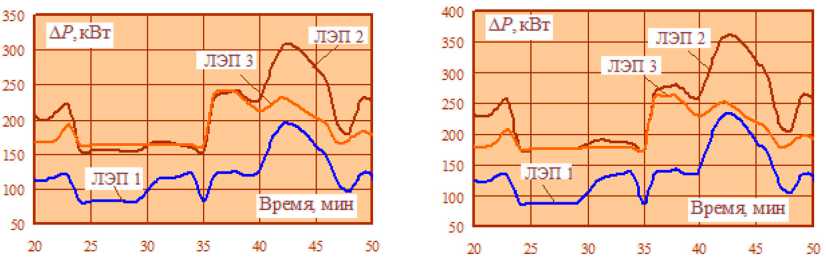

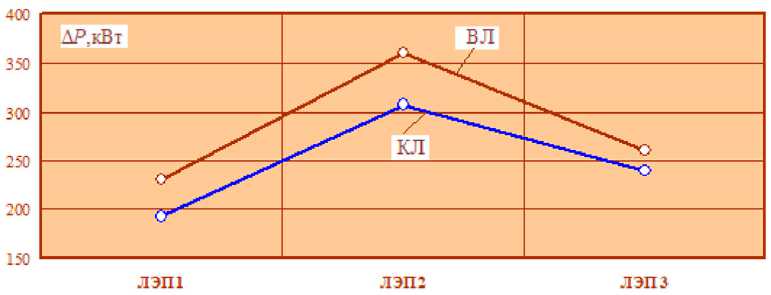

На рис. 5, 6 приведены зависимости, характеризующие энергоэффективность внешней сети СТЭ. Из них видно, что максимальные значения потерь мощности в ЛЭП уменьшаются при использовании КЛ на 9–20 % (рис. 6). Тяговые подстанции постоянного тока не создают

Рис. 1. Схема моделируемой системы электроснабжения с двенадцатипульсными выпрямительноинверторными преобразователями (ВИП)

-

Fig. 1. Schematic diagram of the simulated power supply system with twelve-pulse rectifier-inverter converters

Рис. 2. Координаты токоведущих частей: а – центры кабелей; б – провода ВЛ

-

Fig. 2. Coordinates of current-carrying parts: a – cable centers; б – overhead line wires

Таблица 1. Минимальные трехминутные напряжения на токоприемниках

Table 1. Minimum three-minute voltages on current collectors

|

Тип ЛЭП |

Номер электровоза |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

КЛ |

3,1 |

3 |

3 |

3,1 |

|

ВЛ |

2,8 |

2,7 |

2,7 |

2,8 |

|

Различие, % |

10,7 |

11,1 |

11,1 |

10,7 |

а) б)

Рис. 3. Напряжения на пантографах электровозов: а – КЛ; б – ВЛ; цифрами обозначены номера поездов

-

Fig. 3. Voltages on electric locomotive pantographs: a – cable line; б – overhead line; the numbers indicate train numbers

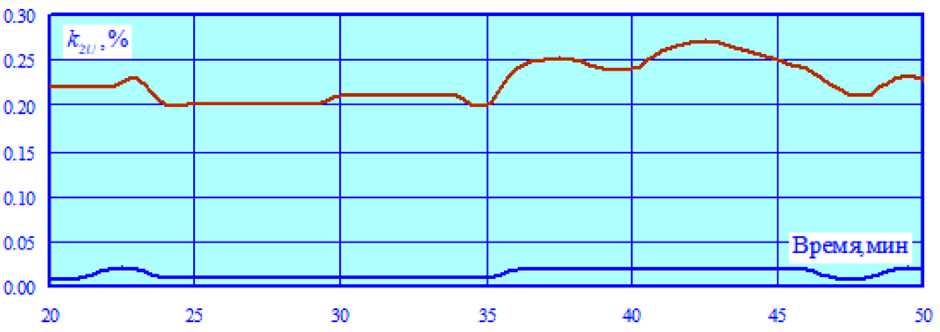

в примыкающих сетях заметных уровней несимметрии. Однако любая несбалансированность трехфазной системы оказывает негативное влияние на потребителей, особенно на асинхронные электродвигатели. При использовании СПЭ-кабелей уровни несимметрии снижаются на порядок (рис. 7).

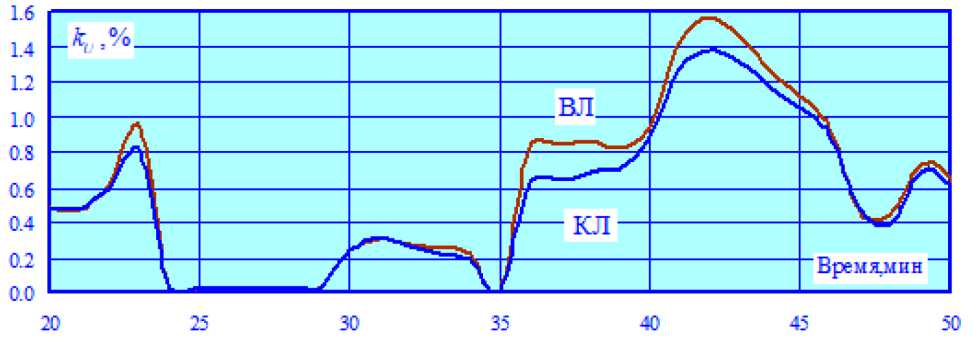

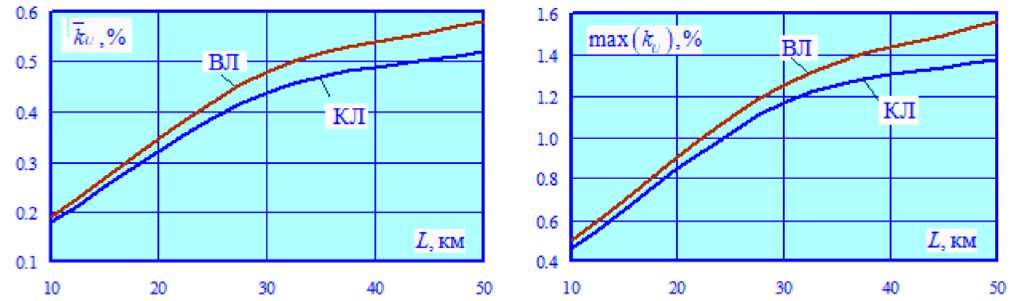

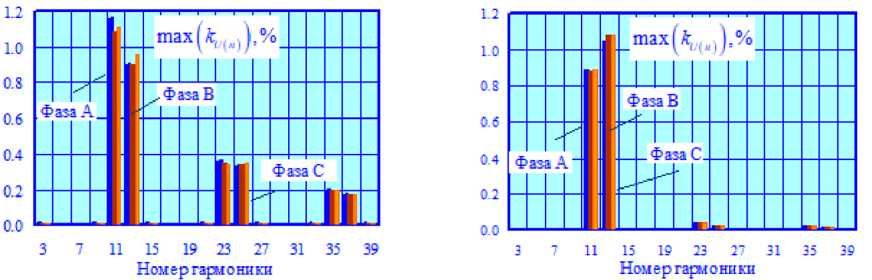

На рис. 8–10 представлены результаты определения несинусоидальных режимов, создаваемых преобразовательными агрегатами ТП. При замене ВЛ на КЛ максимальные величины суммарных коэффициентов гармонических составляющих уменьшаются на 7–13 %

а)

б)

Рис. 4. Сравнение КЛ и ВЛ: а – изменения напряжений; б – минимальные трехминутные напряжения

-

Fig. 4. Comparison of cable lines and overhead lines: a – voltage changes of electric locomotive; б – minimum three-minute voltages

а)

б)

Рис. 5. Потери мощности в ЛЭП: а – схема с КЛ; б – схема с ВЛ

-

Fig. 5. Power losses in power transmission lines: a – circuit with cable lines; б – circuit with overhead lines

Рис. 6. Сравнение потерь мощности в ЛЭП

-

Fig. 6. Comparison of power losses in power transmission lines

Рис. 7. Несимметрия на шинах 110 кВ ТП 3

Fig. 7. Asymmetry on 110 kV buses of TP 3

Рис. 8. Динамика изменений коэффициентов гармоник напряжения (а) и тока (б) на шинах 110 кВ ТП 3 (фаза А)

Fig. 8. Dynamics of changes in the harmonic coefficients of voltage (a) and current (б) on the 110 kV buses of TP 3 (phase A)

а)

б)

Рис. 9. Коэффициенты гармоник напряжения на шинах 110 кВ ТП 3 (фаза А): а – средние значения; б – максимумы

Fig. 9. Voltage harmonic coefficients on 110 kV buses of TP 3 (phase A): a – average values; б – maximums

а)

б)

Рис. 10. Спектры гармоник напряжения на шинах 110 кВ ТП 3 (фаза А): а – схема с ВЛ; б – схема с КЛ

Fig. 10. Harmonic spectra of voltage on 110 kV buses of TP 3 (phase A): a – diagram with overhead power line; б – diagram with cable line

Рис. 11. Амплитуды напряженностей магнитного поля по оси ЛЭП на высоте 1,8 м

Fig. 11. Amplitudes of magnetic field strengths along the power transmission line axis at a height of 1.8 m

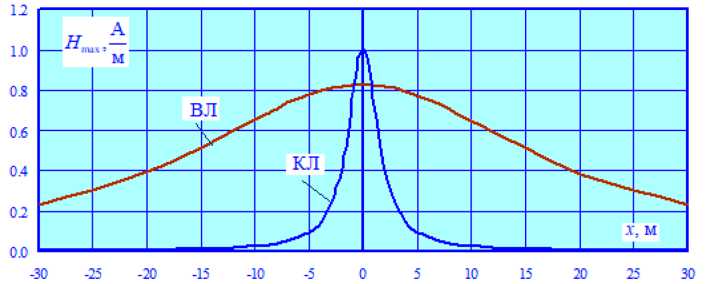

На рис. 11 приведены результаты определения напряженностей магнитного поля по оси ЛЭП на высоте 1,8 м. Расчеты поля выполнены с учетом гармонических составляющих. Из рис. 11 видно, что максимальные уровни амплитуд H max не превышают допустимых значений для рассмотренных вариантов расчета. Однако при КЛ величина max( H max ) – на 17 % выше аналогичного показателя, отвечающего ВЛ.

Заключение

Применение СПЭ-кабелей в системах внешнего электроснабжения железных дорог постоянного тока позволяет получить следующие положительные результаты: значительно уменьшить ширину охранной зоны; избежать повреждений при сильных ветрах и образовании гололедно-изморозевых отложений; снизить риск поражения людей и животных от воздействия шаговых потенциалов при обрыве проводов. Кроме того, результаты моделирования показали, что при использовании КЛ минимальные трехминутные напряжения повышаются на 10–11 %; максимальные уровни потерь активной мощности в ЛЭП уменьшаются на 9–20 %;

а коэффициенты несимметрии – на порядок. Замена ВЛ на КЛ дает возможность ослабить гармонические искажения на вводах 110 кВ ТП на 7–13 %.