Применение картографического моделирования для минимизации экологического ущерба при нефтяных загрязнениях водных объектов

Автор: Савенок Владимир Евгеньевич, Минаева Ольга Николаевна

Журнал: Вестник Витебского государственного технологического университета @vestnik-vstu

Рубрика: Химическая технология и экология

Статья в выпуске: 1 (20), 2011 года.

Бесплатный доступ

Аварийные разливы нефти приводят к загрязнению значительных по площади территорий, являющихся районами водосбора различных рек. Целью данной работы была оценка районов водосбора реки Западная Двина на территории Витебской области. Оценка районов водосбора производилась с использованием картографического моделирования. Проведенные исследования дают возможность оценить масштабы загрязнения нефтепродуктами при возникновении аварийной ситуации, учитывая рельеф местности.

Картографическое моделирование, загрязнения нефтепродуктами, нефтяные загрязнения, водные объекты, водосборы рек, аварийные ситуации, масштабы загрязнений, контроль загрязнений, экологический ущерб, минимизация ущерба, водно-экологическое картографирование, геоинформационные технологии, гис-технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/142184690

IDR: 142184690

Текст научной статьи Применение картографического моделирования для минимизации экологического ущерба при нефтяных загрязнениях водных объектов

Добыча и переработка нефти, транспортировка, использование и хранение нефтепродуктов (мазута, дизтоплива, бензина, масел) связаны с загрязнением нефтью территорий скважин, чрезвычайными ситуациями при ее транспортировке всеми видами транспорта и по трубопроводам, утечками нефтепродуктов из хранилищ. Аварийные разливы нефти приводят к загрязнению значительных по площади территорий, являющихся районами водосбора различных рек. Последствием нефтяного загрязнения территорий и водных объектов является ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, приводящий даже к человеческим жертвам, а также к значительным материальным и финансовым потерям, нарушению условий жизнедеятельности людей, производственной деятельности предприятий.

Обзор литературных источников позволил выделить основные источники попадания нефти в водный объект, провести анализ существующих методов предупреждения разливов нефти и способов ее ликвидации. На основе этого сделан вывод о необходимости повышения качества организации и управления деятельностью государственных контролирующих и надзорных органов власти, крупных предприятий нефтяной отрасли по предупреждению и ликвидации последствий разливов нефти по водным объектам за счет автоматизации обработки разнотипной пространственной информации. Анализ применяемых методов и способов борьбы с аварийными разливами нефти по водной поверхности показал, что недостаточно уделено внимания применению современных информационных систем для прогнозирования последствий воздействия аварийных разливов нефти на окружающую среду, которые учитывали бы весь возможный спектр параметров аварий и морфологические характеристики объекта воздействия (динамические характеристики рек, метеорологических условия, сезонность) [1].

Водно-экологическое картографирование применимо в рамках выполнения основных задач управления водными ресурсами: при разработке современных методов и средств оценки состояния водных объектов и прилегающих территорий с целью своевременного снижения антропогенных воздействий на водные объекты; для оценки роли различных источников загрязнения в общем процессе формирования качества воды, а также отвечает основным стратегическим направлениям совершенствования мониторинга водных объектов, в том числе совершенствованию технологии обработки информации и ведения баз данных о состоянии водных объектов [2].

Водно-экологическое картографирование включает несколько основных направлений: картографирование качественного состояния водных объектов, антропогенной нагрузки на водные объекты и их водосборные бассейны, самоочищения поверхностных вод и условий выноса загрязняющих веществ с водосборных территорий в водные объекты; медико-гигиенической обстановки, связанной с качеством воды; водоохранных мероприятий и организации водопользования. Применение данных направлений в комплексе для единой территории позволяет решать информационно-справочные и аналитическо-оценочные задачи при изучении процессов, состояния и взаимосвязей отдельных компонентов в системе «водные объекты - водосборные бассейны -антропогенное воздействие - водно-экологические проблемы» [2].

Геоинформационное водно-экологическое картографирование, отражающее пространственно-временные аспекты взаимодействия в системе «водные объекты - водосборные бассейны - антропогенное воздействие - водно-экологические проблемы - гидроэкологическая безопасность», образует самостоятельное направление в тематическом картографировании, позволяющее на основе создания взаимоувязанной серии карт аналитико-оценочного содержания проанализировать водно-экологическую обстановку, в том числе в условиях недостаточного информационного обеспечения [2].

Геоинформационная технология (ГИС-технология) - это совокупность приемов, способов и методов применения средств вычислительной техники, позволяющая реализовать функциональные возможности ГИС для анализа исходных данных, выполнения расчетов и представления в картографической форме полученных результатов. Эта технология объединяет преимущества визуализации и географического анализа изучаемых объектов реального мира, которые предоставляет карта, с возможностью работы с базами цифровых данных. Кроме того, она позволяет представить результаты анализа в печатном виде. Большие возможности дает использование ГИС для анализа гидрологической информации, предсказания наводнений, управления водными ресурсами и других работ, где необходимо точно знать временное и пространственное распределение различных гидрологических характеристик на речном водосборе и иметь возможность как оценки их состояния, так и прогноза возможных изменений [3].

Для полноценного научного оформления рассматриваемого направления необходимо научное обобщение опыта работ, разработка единого методологического подхода к созданию водно-экологических карт с выделением основных принципов исследования, тематическое наполнение подсистем водноэкологических ГИС.

Среди общенаучных принципов, применимых к водно-экологическому картографированию с использованием ГИС-технологий, наиболее важными являются принципы системности картографирования и картографического моделирования [2].

Применение ГИС-технологий позволит на высоком уровне обрабатывать разнотипную пространственную и атрибутивную информацию об общегеографических объектах и источнике аварии, описывать природные характеристики и использовать эту информацию для анализа и расчета распространения нефти по водной поверхности, получать не только наглядный картографический материал, но и рекомендуемый список действий для локализации и ликвидации возможной аварии [1].

Целью данной работы была оценка районов водосбора реки Западная Двина на территории Витебской области, являющихся потенциальными источниками нефтяного загрязнения реки при попадании на них нефтепродуктов, вследствие аварии на трубопроводном транспорте или на объектах использования нефтепродуктов. Оценка районов водосбора производилась с использованием картографического моделирования.

Проведенный анализ исследований, основанных на применении аппарата математического моделирования качества поверхностных вод, предусматривающего использование классических подходов (с использованием уравнения турбулентной диффузии, моделирования распространения примесей в потоке, статистических методов обработки информации, техники имитационного моделирования) и современного опыта создания и исследования моделей оценки качества поверхностных вод, а также принципов геомоделирования пространственно распределенных объектов, позволяет выявить наиболее оптимальные пути решения проблемы минимизации экологического ущерба при загрязнениях водных объектов.

Одним из методов оценки уровня загрязнения водных объектов является метод предварительного ранжирования загрязняющих веществ по трем классам [4]. Для каждого вещества из перечня, у которого концентрация не равна 0, вычисляется коэффициент воздействия (нормирование концентрации относительно предельно допустимого значения – ПДК). Вещества ранжируются (упорядочиваются) по степени воздействия. Все вещества, для которых коэффициент воздействия больше 1, объединяются в группу лимитирующих показателей. Для каждой группы рассчитывается ИЗВ исходя из лимитирующих показателей. За индекс качества воды принимается интегральный скалярный показатель качества воды, равный большему из рассчитанных показателей:

J = max(J1,J2,J3) . (1)

Для оценки уровня загрязненности водных объектов используется также методика определения приоритетности поллютантов поверхностных вод, в основу которой положен принцип реализации экспоненциального закона, характеризующего динамику нарастания поражающего эффекта при контакте с токсикантом [4]. В качестве оценочных показателей опасности поллютанта для определенного водоема предлагается использовать коэффициент приоритетности поллютанта, который можно выразить в виде формулы:

( c i ПДК i ) ПДК i

,

Кпр .поллют. ai bi e где ai – весовой коэффициент, отражающий долю вклада каждого загрязнителя в общий объем негативного воздействия поллютантов на рассматриваемый водный объект;

b i – коэффициент биодоступности, характеризующий свойства поллютанта входить в контакт с объектом воздействия;

e – экспонента, описывающая зависимость биологического эффекта действия поллютанта на здоровье человека от роста концентрации данного поллютанта в водном объекте;

c i – концентрация оцениваемого поллютанта;

ПДКi – ПДК оцениваемого поллютанта.

Для проведения исследований нами использовалась методика пространственного моделирования на основе цифровой модели рельефа с целью построения линий водоразделов и водосборных бассейнов для исследования антропогенной нагрузки на водные объекты [5]. При использовании данной методики была разработана математическая модель формирования качества воды на части водосбора реки Западная Двина.

Общая длина реки Западная Двина составляет 1020 км, из которых 328 км – на территории Республики Беларусь. Площадь бассейна Западной Двины — 87,9 тыс. км². Общее падение реки на территории республики составляет 38 м, плотность речной сети 0,45 км/км², озёрность – 3 %. Долина реки трапецеидальной формы, местами глубоко врезанная или невыразительная. Ширина долины в верхнем течении до 0,9 км, в среднем 1—1,5 км, в нижнем – 5—6 км. Пойма преимущественно двусторонняя. Русло умеренно извилистое, слабо разветвлённое, местами с порогами. Выше Витебска выход на поверхность девонских доломитов образует пороги протяжённостью 12 км [6].

Для оцифровки рельефа применялась топографическая карта "Витебская область" (масштаб 1:100000). На основе оцифрованной карты рельефа местности была построена сеточная модель (грид-модель) четырех участков р. Западная Двина, которые сравнивались с первым участком (базовым, не имеющеим уклона):

– первый участок – базовый;

– второй участок от г.п. Бешенковичи до г.п. Улла;

– третий участок от г. п. Будилово до г. п. Шумилино;

– четвертый участок от г. Новополоцка до г. Дисна;

– пятый участок от г.п. Сураж до г. Витебска.

Каждый из рассматриваемых участков включает 8х9 ячеек с размерами 2000 на 2000 м. Высоты на исследованных участках изменяются следующим образом: от 113 до 153 м (Бешенковичи – Улла), от 117 до 157 м (Будилово – Шумилино), от 105 до 155 м (Новополоцк – Дисна), от 136 до 184 м (Сураж – Витебск) с шагом 20 м. Таким образом, полученная сетка представляет собой двумерный массив значений высот рельефа местности Z ij- :

Z ^tj) , i = 1, .„, n; j = i,..., m;

xt =(i-1) -dx+xo;

y t =(j-1) - dy+y o ;

Zmin — Z(i,j) — Zmax , (3)

где ось х направлена слева направо; ось у снизу вверх; dx - шаг по оси х , м; dy -шаг по оси у , м; Z^ - высота, м; Zmin , Zmax - минимальная и максимальная высоты соответственно.

Общая площадь водосбора определялась по формуле

S = n - m - dx - dy ,

где S - общая площадь, м 2

Таким образом, любой рассматриваемый участок представляет собой матрицу. Для объективности сравнения рассматривали одинаковую базовую матрицу для всех участков. Базовая (контрольная) площадь для рассматриваемых участков водосбора р. Западная Двина при dx = 2000 м, dy = 2000 м, n = 8, m = 9 составит 288 ⋅ 106м2 (288 км2).

Каждому элементу этой матрицы соответствует элементарная площадка водосборной территории площадью:

dS ij

= dDC-dy - J(! ?j + 1 ) ,

где I i,j – средний уклон.

По формулам (4), (5) были произведены расчеты элементарных площадей dS i,j для каждого из рассматриваемых участков и определена суммарная площадь водосбора на каждом из четырех рассматриваемых участков S i,j . Результаты расчетов элементарных площадей водосборной территории исследуемых участков р. Западная Двина представлены в таблице. Нами была составлена компьютерная программа, позволяющая автоматизировать расчет с использованием данной картографической модели.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что элементарная площадь водосбора зависит от уклона местности и увеличивается при увеличении уклона местности на данной элементарной площадке.

Таблица – Элементарные площади водосборной территории исследуемых участков реки Западная Двина

|

Исследуемый участок |

Средний уклон, I |

Средняя площадь, dS , м2 |

|

1. Базовый (контрольный) |

0 |

4000000,00 |

|

2. Сураж – Витебск |

0,0102 |

4000208,07 |

|

3. Бешенковичи – Улла |

0,0129 |

4000399,98 |

|

4. Будилово – Шумилино |

0,0194 |

4001505,44 |

|

5. Новополоцк – Дисна |

0,0284 |

4001612,79 |

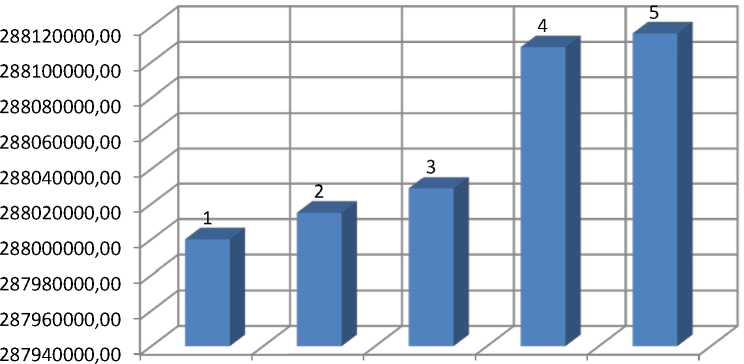

На рис. представлены результаты расчетов общей площади водосбора исследуемых участков. Наибольшую площадь водосбора имеют участок 4 – 288,108 км2 (Будилово – Шумилино) и участок 5 – 288,116 км2 (Новополоцк – Дисна). Наименьшую площадь водосбора 288,014 км2 имеет участок 2 (Сураж – Витебск) с меньшим средним уклоном по ячейкам.

0 0,0102 0,0129 0,0194 0,0284

уклон

Рисунок – Площадь водосбора исследуемых участков:

-

1 – базовый (контрольный); 2 – Сураж – Витебск; 3 – Бешенковичи – Улла;

4 – Будилово – Шумилино; 5 – Новополоцк – Дисна

Прослеживается следующая закономерность: чем больше показатель уклона местности, тем больше значение площади водосбора, причем это можно отметить как для отдельных (элементарных) площадок, так и для площади водосборной территории всего исследуемого района.

Масштабное расширение задач по оценке состояния окружающей среды требует разработки новых методик, позволяющих на современном уровне технических решений оценивать масштабы загрязнения нефтяного загрязнения водных объектов. Актуальным является проведение превентивных мероприятий, которые позволят минимизировать экологический ущерб в случае возможного нефтяного загрязнения водотоков (рек) в каждом отдельном районе водосбора.

Построение модельных водосборов позволяет определить площади водосбора на уровне любого створа для оценки вклада неточечных источников загрязнения. Проведенные исследования дают возможность оценить масштабы загрязнения нефтепродуктами при возникновении аварийной ситуации, учитывая рельеф местности, и в дальнейшем применить адекватные меры по ее ликвидации.

Список литературы Применение картографического моделирования для минимизации экологического ущерба при нефтяных загрязнениях водных объектов

- Атнабаев, А. Ф. Геоинформационное моделирование аварийных разливов нефти по крупным и мелким рекам/А. Ф. Атнабаев, С. В. Павлов, И. А. Галлямов//Проблемы и перспективы внедрения информационных технологий в Росводресурсах: матер. Всероссийского совещания Федерального агенства водных ресурсов. -Уфа: УГАТУ, 2005. -С. 69-75.

- Ротанова, И. Н. Геоинформационное картографирование для оценки водно-экологической ситуации (Опыт на примере Алтайского края)/И. Н. Ротанова, В. Г. Ведухина//Эко-бюллетень ИНЭКА. -2009. -№ 4 (135). -С. 25-30.

- Орлова, Е. В. Определение географических и гидрологических характеристик бассейна Печоры с использованием ГИС-технологии/Е. В. Орлова//Метеорология и гидрология. -2008. -№ 4. -81-88.

- Мазурова, В. Е., Определение приоритетных для исследования загрязнителей поверхностных вод на примере бассейна реки Дон/В. Е. Мазурова//Экологические аспекты сохранения исторического и природно-культурного наследия: Всероссийская научно-практическая конференция. -Волгоград, 2008. -С. 180 -182.

- Архипова, О. Е. Информационно-аналитическая среда оценки качества поверхностных вод речного бассейна/О.Е. Архипова//Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. -2006. -№ 56. -С. 3-12.

- Западная Двина -Даугава. Река и время/Л. С. Аносова [и др.]; под общ. ред. В. Ф. Логинова, Г. Я. Сегаля. -Минск: Белорус. наука, 2006. -270 с.