Применение кольцевой апертурной диафрагмы в спекл-интерферометрии

Автор: Осипов М.Н., Шапошников М.Ю.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Технологии компьютерной оптики

Статья в выпуске: 24, 2002 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований по применению кольцевой апертурной диафрагмы в спекл-интерферометрии. Показано, что применение кольцевой апертурной диафрагмы позволяет использовать объективы с большой входной апертурой. Это позволяет увеличить чувствительность и диапазон измерений методом спекл-интерферометрии.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058534

IDR: 14058534

Текст научной статьи Применение кольцевой апертурной диафрагмы в спекл-интерферометрии

В статье представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований по применению кольцевой апертурной диафрагмы в спекл-интерферометрии. Показано, что применение кольцевой апертурной диафрагмы позволяет использовать объективы с большой входной апертурой. Это позволяет увеличить чувствительность и диапазон измерений методом спекл-интерферометрии.

Чувствительность спекл-интерферометрии зависит от размеров спекл-структуры, которая определяется параметрами используемой оптической системы при записи субъективной спекл-структуры, т.е. числовой апертурой оптической системы. Увеличение числовой апертуры оптической системы приводит к уменьшению размеров регистрируемой спекл-структуры и, следовательно, к увеличению чувствительности спекл-интерферометрии. Однако, с другой стороны, увеличение числовой апертуры оптической системы приводит к необходимости использования высококачественной оптики, так как при таких параметрах начинают существенным образом сказываться аберрации оптической системы, которые приводят к искажению регистрируемой информации.

Теоретические и экспериментальные исследования принципов работы оптических приборов показали, что наличие в них кольцевых апертурных диафрагм позволяет повысить разрешающую способность зеркальных телескопов и объективов [1].

Следовательно, представляет теоретический и экспериментальный интерес исследование влияния применения функции зрачка в виде кольцевой апертурной диафрагмы в спекл-интерферометрии на увеличение чувствительности и расширение диапазона измерений.

Образование спекл-картин в оптических системах с кольцевой апертурой

Рассмотрим образование интерференционных картин в двухэкспозиционной спекл-фотографии при использовании в оптической системе кольцевой апертурной диафрагмы. Оптическая схема регистрации спекл-фотографий отличается от стандартной тем, что в плоскости входного зрачка оптической системы располагается кольцевая диафрагма.

Для расчета выберем систему координат таким образом, чтобы координатные оси х 1 , у 1 совпадали с поверхностью исследуемого объекта, ось z располагается вдоль оптической оси системы. В плоскости х2, у2 на расстоянии d 1 по оси z от поверхности исследуемого объекта располагается оптическая система, формирующая изображение. В плоскости входного зрачка оптической системы располагается кольцевая диафрагма, имеющая вид двух концентрических окружностей с радиусами b и sb , где s -некоторое положительное число, меньшее единицы. Регистрирующая среда располагается в плоскости x3, y3 на расстоянии d2 от плоскости х2, у2 .

Предположим, что смещение исследуемой поверхности между двумя экспозициями происходит только вдоль оси x . Такой выбор значительно упрощает расчет и не влияет на общность рассуждений, поскольку из теории спекл-интерферометрии известно, что интерференционные полосы Юнга, при расшифровке спеклограмм методом Юнга, ортогональны к направлению вектора смещения [2].

Применим метод Ван дер Люгта для расчета образования спеклограмм в оптической системе с кольцевой апертурной диафрагмой и их расшифровки по методу Юнга. Метод Ван дер Люгта основан на том, что в приближении геометрической оптики рассматривается теория Френеля-Кирхгофа и вводится функция, которая позволяет упростить теоретические выкладки при расчете распространения оптического сигнала в оптических системах. Функция имеет следующий вид:

^ ( х , у , D ) = exp

i п D ( х 2 + у 2 )

X

(1),

где - D = 1/d, а d - расстояние от плоскости х, у до плоскости, в которой определяется значение фазы, X - длина волны лазерного излучения.

Диффузную поверхность объекта, при освещении когерентным источником излучения, представим состоящей из набора равномерно расположенных точечных источников вторичных волн одной интенсивности, но с различной фазой, которые можно описать дельта функцией 5 ( х, у ). Тогда отраженную от объекта волну при первой экспозиции запишем в следующем виде:

N

U 1 ( x 1 , У 1 ) = S a eXP ( i Ц n )5( x 1 — u n ’ У 1 — U n ) ’ (2)

n = 1

где N - количество точечных источников, u , и -nn координаты n-ой точки, а - амплитуда, цn - фаза n-ой точки, х1, у1 - система координат в плоскости объекта.

При второй экспозиции отраженную волну от объекта, точки поверхности которого смещаются на величину L вдоль оси х, запишем в следующем виде:

N и1 (Х1,У1 ) = Sa exp(iЦn )5(X1 -L-uK,у -иn). (3)

n = 1

Так как в эксперименте регистрируется интенсивность, то в выражениях (2), (3) и в дальнейших расчетах временной множитель exp [ i2nv t], где v - частота лазерного излучения, при расчетах опускается.

Распределение амплитуды световой волны на входной поверхности оптической системы, в плоскости x 2 , y 2 которой расположена кольцевая апертурная диафрагма, используя метод Ван дер Люгта, это распределение запишется в следующем виде:

I 0 = U 4 ( x 3 , y 3 )|2 = A 02 jj exp [ 2 n 1 § 2 r 2 ] x

2 n i _ , exp — D , ( un

X

2 n i exp

X

D, (u n -

U m ) x 2 + u m r2 exp [ 2 n i n 2 R 2 ] x

u m ) y 2 + u mR 2 dx 2 dr 2 dy 2 dR 2,

U 2 ( x 2 , У 2 ) = D x

X (4)

xjj U, (x,, y, ) ¥ ( x 2 - x,, y 2 - y,, D,) dx, dy,, где x2, y2 - система координат в плоскости линзы, D1 = 1/di, di - расстояние от объекта до линзы, X - длина волны лазерного излучения.

Распределение комплексной амплитуды световой волны на выходной поверхности оптической системы запишем в следующем виде:

U з ( x 2 , У 2 ) = U 2 х^ * ( x 2 , y 2 , F ) , (5)

где F = 1/f и f – фокусное расстояние линзы, а функция V * ( x 2, y 2, F ) - комплексно сопряженная функции Т ( x 2 , y 2 , F ) .

И окончательно распределение комплексной амплитуды световой волны в плоскости фотопластинки x 3 , y 3 запишется в следующем виде:

iD

U 4 ( x 3 , y 3 ) = "Y" x

X (6)

x jj U 3 ( x 2, y 2 ) V ( x 3 - x 2, y 3 - y 2, D 2 ) dx 2 dy 2.

где

A 0

D , D 2 1 2

X

NN

SSa2 exp [i (^n -^m )]x n=, m=, xV( un , u n , D, )V* (um , u m , D, ) ;

D 2 x 3 D 2 y 3

^ 2 X , n 2 X ;

r 2 = x 2 - x 2; R 2 = y 2 - y 2.

При второй экспозиции комплексная амплитуда световой волны в плоскости фотопластинки, после аналогичных рассуждений, будет иметь следующий вид:

- DD N

U 4 ( x 3 , y 3 ) = . 2 S a exp ( i ^ n )x

X xV( Un + L, un, D, )^( x3, y 3, D 2)

x jj exp ( 2 n i ^ 3 x 2 ) exp [ 2 n i n , y 2 ] dx 2 dy 2,

„ D.u + D.L + D„x3 где ^3 = -^n--т—

Тогда интенсивность в плоскости фотопластинки при второй экспозиции примет следующий вид:

Амплитуда U 4 ( x 3, y 3 ) будет являться изображением амплитуды U , ( x , y , ) , если рассматривать формирование изображения в приближении геометрической оптики при выполнении условия 1/d 1 +1/d 2 =1/f, или в обозначениях Ван дер Люгта D 1 +D 2 =F .

Используя свойства дельта-функции, функции V и условие формирование изображения представим выражение (6) в более удобном для интегрирования виде:

Il = U 4 ( x 3 , y 3 )|2 = A L 2 jj exp [ 2 n i ^ 4 r 2 ] x

2 n i n / x exp — D , ( u n [ X

2n i , x exp — D, (u n

X

где

-

-

u m ) x 2 + umr 2 exp [ 2 n i n 2 R 2 ] x (,0)

u m ) y 2 + u mR 2 dx 2 dr 2 dy 2 dR 2,

- DD

U 4 ( x 3 , y 3 ) = . 2 S a exp ( l ^ n )x

X n=, xV( Un, un, D,)V( x 3, y 3, D2 )x (7), xjj exp (2n i ^, x 2) exp [2n i n, y 2 ] dx 2 dy 2

A L =

D 1 D 2

X

NN

SS a 2 exp [ i ( ^ n - Ц m ) ] x n = , m = ,

xV ( U n + L , u n , D , )V ( U m + L , u m , D , ) ;

D 2 x 3 + D , L

^ 4 = X

.

, D,u + D2x3 D , u + D2y3

где ^ , = , n. 23 ; n , = , n. 23 .

X X

Фотопластинка является квадратичным детектором, то есть с помощью нее регистрируется интенсивность световой волны. Тогда распределение интенсивности световой волны на фотопластинке, используя уравнение (7), будет определяться следующим выражением:

Коэффициенты A 0 2 и AL 2 характеризуют суммарную интенсивность, и так как мы предполагаем только смещение поверхности на бесконечно малую величину без изменения структуры поверхности, то с большой степенью точности можно положить A o2 = A L .

Так как при двухэкспозиционном методе регистрации спекл-структур информация фиксируется на одну и ту же фотопластинку, то, используя выражения

(5) и (6), суммарное распределение интенсивности на фотопластинке запишется в следующем виде:

I = 10 + IL = A 2o jj exp [ 2 n i n2 R 2 ] x x exp [2n i ц] exp [[2 л iP]] exp [ 2 n i 25 r2 ] x (11), nDJiL . , , x cos —^-2— dx 2 dr2 dy 2 dR 2

где

D 1 ( u n - u m ) x 2 + u m r 2 R D 1 ( U n - U m ) У 2 + U mR 2

Ц = --------- X--------- ; P= ---------- X---------- ;

- =

D 1 L + 2 D 2 x 3 2 X

Таким образом, при двухэкспозиционном методе на фотопластинке регистрируется одновременно две спекл-картины: спекл-картина несмещенного объекта и спекл-картина поверхности объекта, смещенного на величину L . Эти две независимые спекл-картины в пространстве изображений смещены на величину ML (где M - увеличение оптической системы), образуя на фотопластинке сложную дифракционную решетку – спеклограмму с модуляцией по косинусоидальному закону, которая и несет информацию об изменениях, проходящих с поверхностью объекта.

Выражения (8) и (10), описывающие образование оптической системой спекл-картин в плоскости фотопластинки при каждой экспозиции, позволяют оценить размеры спекл-структуры. Так как в плоскости оптической системы, то есть в плоскости x2, y2 , расположена кольцевая апертурная диафрагма, размеры которой имеют вид двух концентрических окружностей с радиусами b и s b , где s - некоторое положительное число, меньшее единицы, пределы интегрирования ограничены этой апертурой. Тогда, после преобразований, для оценки размеров спекл-структуры, распределение интенсивности в плоскости фотопластинки при каждой экспозиции определится следующим выражением:

первого минимума уменьшается и в пределе, когда s ^ 1 разность функций Бесселя первого порядка стремится к функции Бесселя нулевого порядка J 0 . Так как первый нуль функции Бесселя J 0 определен при значении kb to = 2,40, то с увеличением £ радиус первого темного кольца дифракционной картины приближается к величине, определяемой значением to = 0,38 X / b . Таким образом, наличие кольцевой апертуры приводит к уменьшению размеров спеклов, образующих спекл-картину, и, следовательно, к увеличению чувствительности метода спекл-интерферометрии.

Для оценки диапазона измерений рассмотрим расшифровку спеклограмм по методу Юнга. В этом случае фотопластинка с зарегистрированной спек-лограммой освещается узким, с диаметром 2 r, лазерным лучом. Распределение интенсивности света, дифрагированного на спеклограмме узкого лазерного луча, рассматривается в Фурье - плоскости, расположенной на расстоянии d3 >> 2 r за спеклограм-мой, то есть рассматривается случай дифракции Фраунгофера. Тогда комплексная амплитуда световой волны в дальнем поле определяется как Фурье-образ амплитудного пропускания спеклограммы:

U F ( x 4 , У 4 ) = F[I ) =

= A ,2 jj exp [ 2 n i ^ 5 r 2 ] exp [ 2 n iR 2 ] x

x exp [2n i P] exp [ 2 n i ц] exp [2n i c6 x3 ] x

x exp [ 2 n i p3 y ] cos П D 1 r 2 L dx^rdy^R^x.dy. , X

x где ^6 =

X d 3

• n= У4^-

’ n 3 X d 3

.

Интенсивность дифрагированной световой волны в Фурье - плоскости будет определяться следующим соотношением:

1 0,1 — A o

2 J1 (kb to) (kb to)

— s2

2J1 (ksbto) (ksbto)

, (12)

IF = A0JJexp 2Пi I ^2 8 L V X

x 3 —

x

где A - A ,2 - интенсивность в центре дифракционной картины, а о - синус угла между направлением, в котором определяется значение интенсивности, и центральным направлением к дифракционной картине, т.е. в нашем случае, к оптической оси.

Из анализа выражения (12) следует, что при использовании кольцевой апертуры дифракционное поле в плоскости фотопластинки описывается разностью функций Бесселя первого порядка J 1 в отличие от обычной круговой апертуры, при которой дифракционное поле в плоскости фотопластинки определяется только функцией Бесселя первого порядка J 1 . Размер дифракционного гало, как и следовало ожидать, зависит от размеров кольца. Для круговой апертуры ( s = 0) значение первого минимума интенсивности, то есть функций Бесселя первого порядка J 1 , определяется хорошо известным выражением to = 0,61 X / b [1]. При увеличении s значение

x exp 2 n i I

x exp [2n i ц] exp [ 2n i P] x

x

n D, rL cos 12

X

x

dx 2 dr 2 dy 2 dR 2 dx 3 dx 3 ' dy 3 dy 3 ' .

Преобразуя выражение (14), перепишем удобном для интегрирования виде:

IF = A0 jj

n( n - ^ 6 ) D 1 L cos

D 2

I 2n i , xexp<---D x2 (u

ч X

n mm / m \ 6 / px

D2 _

xexp l^ri D1 У 2 (U n -U m )+U m ( k-Пб )^ I X

X

D

x

x

2 _

x exp [ 2 n inr3 ] exp [ 2 n ikR 3 ] dx 2 dndx 3 dr 3 dy 2 dkdR 3 dy 3,

его в

где n = ^ 6 + Г2— 2 ; к = П з + R 2—2 ; X X

которое и определяет чувствительность, то есть минимальную величину измеряемого смещения.

''

Г = x 3 - x 3 ; R 3 = y 3 - y 3

Интегрирование выражения (15), дает следующее соотношение для интенсивности:

If = A

x

2 J1 (к его) (к его)

— s2

2 J1 (кг го) (кг го)

cos

D 2

2 J1 (к scto) ( к SGto)

,

x

где A - усредненное значение интенсивности в дифракционной картине, □ - средний размер радиуса спекл-структуры на спеклограмме, определяемый выражением (12).

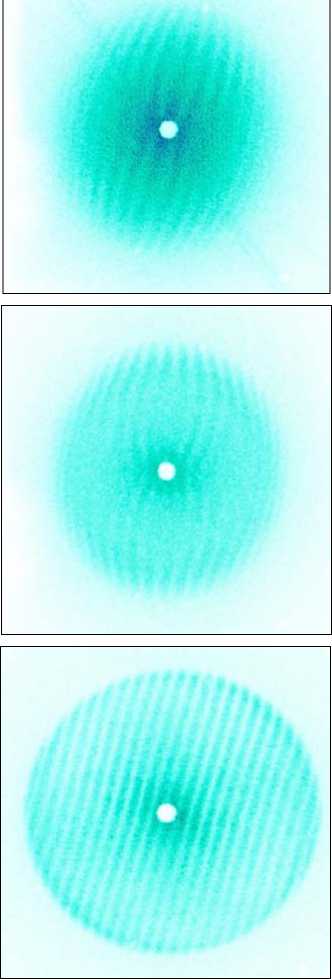

На рис.1 представлены фотографии полос Юнга, зафиксированные в Фурье плоскости в эксперименте с оптической схемой, содержащей кольцевую диафрагму. На рис. 1 а изображены полосы Юнга, полученные по обычной оптической схеме записи спекл-фотографий, в которой оптическая система имеет круговую апертуру диметром 50 мм. На рис. 1 б изображены полосы Юнга, полученные с кольцевой апертурой имеющей размеры внешнего диаметра 50 мм и внутреннего диаметра 20 мм.

На рис. 1 в изображены полосы Юнга, полученные с кольцевой апертурой, имеющей размеры внешнего диаметра 50 мм и внутреннего диаметра 45 мм. Как видно из фотографий, при отсутствии кольцевой апертуры (рис. 1 а ) полосы Юнга имеют нелинейный вид и не различимы на дифракционном гало. Уменьшение ширины кольца (рис. 1 б,в ) приводит к увеличению размера дифракционного гало и возникновению качественных полос Юнга, имеющих равномерную ширину по всему дифракционному полю, в отличие от стандартных полос Юнга, имеющих сигарообразную форму.

Оценка чувствительности и диапазона измеряемых смещений

Для проведения оценки проанализируем выражение (12). Размер дифракционного гало определяется первым множителем. Размеры спеклов на дифракционном поле определяются вторым множителем. Модулирующий множитель cos2 определяет ширину полос Юнга, по которым измеряют величину смещения исследуемой поверхности. Аналогично проведенным выше рассуждениям угловой размер дифракционного гало определяется выражением го = 0,38 Х / у , а размеры спеклов определяются выражением го = 0,61 X / r . Для того чтобы достаточно точно измерить минимальную ширину полосы Юнга, необходимо, чтобы она имела размер не меньше трех -пятикратного размера спекла, то есть ее угловой размер должен ограничиваться соотношением го > (3^5)0,61 X / r , которое и определяет максимальную величину измеряемого смещения. Максимальная измеряемая ширина полосы Юнга определяется размерами дифракционного гало, и ее угловой размер должен ограничиваться соотношением го < 0,38 X /o,

Рис. 1. Фотографии полос Юнга в Фурье-плоскости

Заключение

Таким образом, применение кольцевой апертуры в спекл-интерферометрии позволяет увеличить диапазон и чувствительность метода и повысить качество полос Юнга.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 02-01-00211.