Применение компьютерного моделирования при хирургическом лечении переломов проксимального отдела бедренной кости

Автор: Норкин И.А., Свистунов А.А., Марков Д.А., Кауц О.А., Шпиняк С.П., Хачатрян А.Г., Белоногов В.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются вопросы создания базы компьютерных моделей бедренных костей человека с целью их последующего использования в медицине без пациентов. Последняя даёт возможность обучить врачей работе на компьютерных моделях, повысить профессиональный уровень и снизить число осложнений. Произведено сравнение фиксационных свойств DHS и PFN-A

Бедренная кость, компьютерное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14917093

IDR: 14917093

Текст научной статьи Применение компьютерного моделирования при хирургическом лечении переломов проксимального отдела бедренной кости

остеопороза. Наибольшую опасность представляют переломы проксимального отдела бедра, так как длительное вынужденное положение больных в постели увеличивает вероятность развития угрожающих жизни гипостатических осложнений [1-3]. В связи с этим, одной из наиболее актуальных проблем в травматологии является повышение эффективности лечения повреждений проксимального отдела бедренной кости у пациентов пожилого и старческого возраста [4, 5].

PFN-A

DHS

PFN-A

DHS

Переломы типа 31-А1

Переломы типа 31-А3

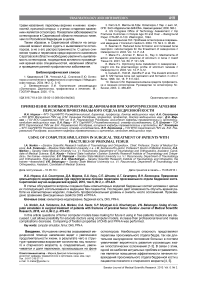

Рис. 1. Расчетные напряжения в системе «кость-фиксатор» (Н/мм2)

В процессе лечения пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости далеко не последнюю роль играет ранняя активизация, позволяющая снизить риск развития осложнений. Вместе с тем, при вертельных переломах бедра в значительной степени выражены болевой синдром и нестабильность отломков, что осложняет активизацию [6].

Положительные анатомо-функциональные результаты лечения латеральных переломов проксимального отдела бедра могут быть достигнуты только при раннем выполнении стабильного остеосинтеза, для осуществления которого хирурги чаще всего используют накостные и интрамедуллярные конструкции. Наиболее применяемыми при данных переломах фиксаторами в настоящее время являются конструкции DHS и PFN-A [7]. Однако четких рекомендаций по выбору металлофиксатора в зависимости от вида и уровня перелома, прочностных характеристик костной ткани до сих пор не предложено.

Одним из наиболее перспективных направлений в медицине является создание программ-тренажёров для обучения врачей различным манипуляциям и процедурам. Медицина без пациентов позволяет повысить уровень квалификации врачей, в частности, травматологов-ортопедов. Основой создания таких программных продуктов является разработка компьютерных конечно-элементных моделей [8-11].

Цель исследования: сравнительная оценка возможности использования фиксаторов DHS и PFN-A при латеральных переломах бедренной кости методом компьютерного моделирования.

Методы. Для выполнения поставленной цели использовали метод компьютерной томографии [1, 11]. Результаты компьютерных томограмм заносили в специальную компьютерную программу MIMICS, которая позволяла получать и в последующем использовать для расчётов трёхмерные модели костей. Для объективизации показаний по выбору фиксатора и последующей схемы реабилитации применяли метод математического моделирования. Приложение нагрузки рассчитывали, принимая массу тела человека, равной 80 кг. Критерием оценки прочности фиксации было напряжение, выраженное в Н/мм2. В работе использованы 60 компьютерных моделей бедренных костей с учётом их геометрии и прочностных характеристик. Моделировали латеральные переломы бедра типа 31A1 и 31A3, которые затем виртуально фиксировались металлоконструкциями DHS и PFN-A, после чего производился расчёт жесткости конструкции «металл-кость».

Результаты. Расчеты показали, что при фиксации конструкцией DHS напряжение как в диафизарной, так и в проксимальной областях бедра, существенно выше, чем при использовании PFN-A (рис.1).

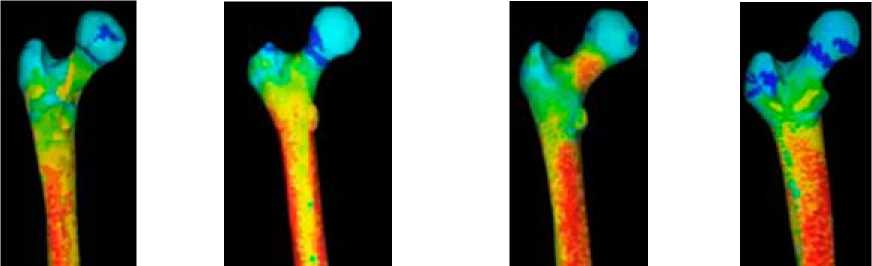

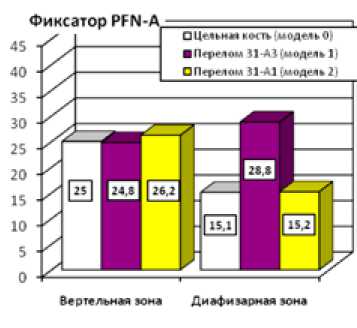

Обсуждение. При остеосинтезе PFN-A напряжение в вертельной зоне при всех типах переломов практически не отличается от модели неповрежденной кости, что позволяет сделать вывод о том, что данный фиксатор достаточно надежно удерживает костные отломки. В диафизарной части напряжение возрастает только при переломе типа А3, что говорит о необходимости при таких переломах уделять особое внимание подбору длины интрамедуллярной части PFN-A. В то же время при введении DHS напряжения, возникающие в зоне имплантации, существенно выше, чем в неповрежденной кости. Интересно, что при остеосинтезе фиксатором DHS переломов типа А1 напряжения не отличаются от модели неповрежденной кости, а при переломах типа А3 существенно возрастают (рис. 2).

Рис. 2. Расчетные напряжения в кости (Н/мм2) при введении фиксаторов DHS и PFN-A

Заключение. Таким образом, на конечноэлементных моделях выявлено, что переломы типа 31А1-31А3 наименее благоприятны для использования остеосинтеза фиксатором DHS, так как напряж е ние в кости при использовании данной конструкции существенно возрастает. Так как нагрузки в вертельной зоне при остеосинтезе конструкцией PFN-A практически не отличаются от расчетных нагрузок при введении фиксатора в неповрежденную кость, можно предположить, что PFN-A достаточно надежно удерживает костные отломки. Этого нельзя сказать про фиксатор DHS, при введении которого нагрузки в вертельной зоне на фоне перелома 31-А3 существенно возрастают.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2012 годы» по Государственному контракту Федерального агентства по науке и инновациям от 30 сентября 2009 года 02.514.11.4121.

Список литературы Применение компьютерного моделирования при хирургическом лечении переломов проксимального отдела бедренной кости

- 1. Азизов М.Ж., Алибеков М.М., Валиев Э.Ю. К вопросу о лечении вертельных переломов бедренной кости // Вестн. травматол. и ортопедии. 2000. № 3. С. 56-59. 2. Анисимова Л.О., Кормильченко В.В., Медведев А.П. Использование современных методов для оценки состояния костной ткани // Человек и его здоровье: Тез. докл. междунар. конгр. СПб. 1997. С. 6.

- Анисимова Л.О., Кормильченко В.В., Медведев А.П. Оценка состояния костной ткани методом компьютерной морфометрии у больных с патологией опорно-двигательной системы//Человек и его здоровье: Тез. докл. междунар. конгр. СПб., 1997. С. 7.

- Карлов А.В., Сокулов И.В., Корощенко С.А., Хлусов И.А. Лечение переломов трубчатых костей и их осложнений спице-стержневым аппаратом внешней фиксации с биоактивными погружными элементами//VII съезд травматологов-ортопедов России: Тезисы докладов. Новосибирск, 2002. Т. 2. С. 65.

- Bergmann G., Graicheu F., Rohlmann F., Linke H. Hip joint forces during load carrying//Clinical arthopadics and related research. 1997. № 335. P.190-201.

- Бейдик, О.В., Бутовский К.Г., Островский Н.В., Лясни-ков В.Н. Моделирование наружного чрескостного остеосин-теза. Саратов: Изд-во Саратовского медицинского университета, 2002. 196 c.

- Марков Д.А., Левченко К.К., Морозов В.П. и соавт. Биомеханическое обоснование чрескостной фиксации переломов бедренной кости//Саратовский научно-медицинский журнал. № 4. С. 591-593.

- Мюллер М.Е., Алльговер М., Шнайдер Р., Виллинегер X. Руководство по внутреннему остеосинтезу. Методика, рекомендованная группой АО: перевод на русский язык. М.: AdMarginem, 1996. 750 с.

- Аврунин А.С., Демеш О.В., Касумова М.К.Перспективы и возможности цифровой обработки изображений в медицине//Травматология и ортопедия России. 1996. № 3. С. 8385.