Применение компьютерных технологий и основ инновационного образования в графических построениях видов на чертежах

Автор: Сапаров В.Е.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Управление и подготовка кадров для отрасли инфокоммуникаций

Статья в выпуске: 4 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

Предлагается метод построения видов (разрезов) на ЭВМ как альтернативный стандартному методу и методам, изложенным в учебниках, рекомендованных Министерством образования РФ. Проведена их сравнительная оценка с определением более рационального метода и эффективности его применения.

Образование, компьютерные технологии, графические построения, правила, разрезы, проекции

Короткий адрес: https://sciup.org/140191442

IDR: 140191442 | УДК: 744.004.92

Текст научной статьи Применение компьютерных технологий и основ инновационного образования в графических построениях видов на чертежах

Международная организация ЮНЕСКО, входящая в структуру ООН, отмечает, что XXI век – это век образования. В сфере образования наметилась новая концепция – инновационное образование. Так, ключевой признак «решение типовой задачи» в существующей системе образования (поддерживающей) имеет только одно решение – «правильное», а по ключевому признаку «критерии оценки решения» – тоже только «правильно» или «неправильно».

В инновационном образовании эти ключевые признаки обуславливаются: для решения типовых задач – «множество (допустимых) решений» и для критерия оценки – «множество критериев» (полез- ности, эффективности, простоты, восприимчивости и пр.). Из нескольких методов решения задачи целесообразно применять самый рациональный, что способствует развитию личных творческих способностей.

Компьютерные технологии (КТ) позволяют выполнять сложные графические построения без измерительных операций, просто и точно.

При изучении дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» было проведено исследование эффективности применения КТ в учебном процессе.

Оказалось, что малоизвестный метод построения дополнительных проекций, практически не применяемый в учебном процессе и в инженерной практике, является рациональным не только в процессе построения дополнительных проекций, но и, главное, в простоте понимания и восприятия самого процесса.

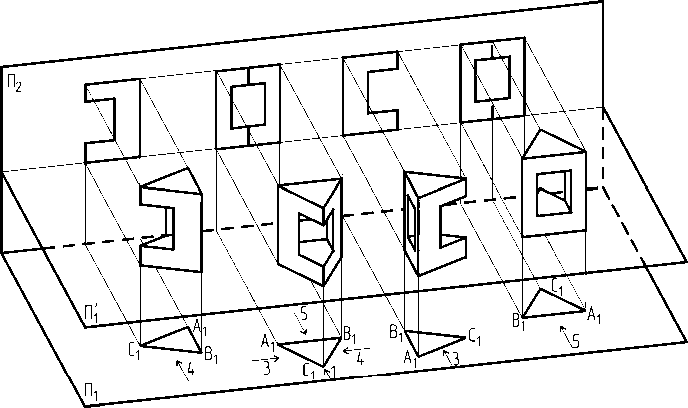

Это метод плоскопараллельного движения предмета относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей – фронтальной и горизонтальной (см. рис. 1).

Предмет перемещается – «скользит» по плоскости, параллельной горизонтальной плоскости проекции, до нового места. Затем предмет поворачивается (вращением вокруг оси, перпендикулярной горизонтальной плоскости) так, чтобы заданное направление проецирования для основных видов (стрелки 3-5) и для дополнительных видов стало перпендикулярно к основной фронтальной плоскости.

Так же, как строились главный вид и вид сверху (стрелка 1), выполняется построение заданного вида (проекции), то есть строятся два вида – перемещенный с поворотом вид сверху и новый основной вид. Практически, применяя КТ, заданный вид строится по двум видам – главному и повернутому сверху.

Для графического построения основных видов, расположение которых установлено стандартом [1], предлагается следующее правило.

Основные виды (разрезы) изображенного предмета выполняются по заданным видам – спереди (главном) и сверху, по методу плоскопараллельного перемещения, последовательно в следующем порядке:

-

- вид сверху с указанным направлением проецирования (стрелка с цифровым обозначением) перемещается с необходимым поворотом на свободное поле чертежа (стрелка должна занять вертикальное положение). При повороте вида сверху по часовой стрелке основной вид выполняется слева от главного вида, а если поворот был против часовой стрелки – справа от главного вида;

-

- основные виды (разрезы) однозначно образуются по главному виду и перемещенному с поворотом виду сверху в ортогональном (прямоугольном) пересечении горизонтальных и вертикальных линий проекционных связей основных (опорных) точек предмета.

В соответствии со стандартом [1] повернутый вид сверху и стрелка с цифровым обозначением после выполнения заданного вида с чертежа убираются.

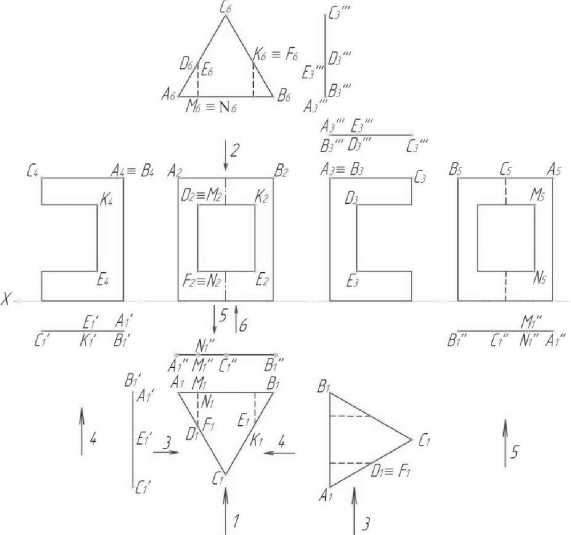

На приводимом рис. 2 по заданным видам – главному и сверху – построен вид слева, который переместился вправо с поворотом на 90о против часовой стрелки. Вертикальные линии проекционной связи из точек на повернутом виде сверху пересекаются с горизонтальными прямыми линиями проекционной связи из соответствующих точек с главного вида. Мысленное воображение прямых заданной призмы и вспомогательные точки (проекции) позволяют выполнить вид слева. При этом ясно, что ребро призмы

Рис. 1. Построение основных видов в проекционной связи с главным видом методом плоскопараллельного перемещения

имеет разрыв (точки D3,E3 ). Перенос с поворотом из-за сложности графических построений долгое время не применялся, КТ эту операцию делают просто.

Процесс перемещения с поворотом вида сверху заменяется переносом и поворотом вспомогательной прямой линии. Вспомогательная прямая проводится на виде сверху перпендикулярно заданному направлению проецирования (стрелки 4, 5 и др.). На вспомогательной прямой делаются засечки от пересечения линии проекционной связи с вида сверху (контурные прямые, осевые и отдельные (основные) точки предмета).

Вспомогательная прямая с отмеченными и обозначенными точками перемещается с поворотом на новое место, занимая горизонтальное положение. Из отмеченных точек проводятся вертикальные прямые (линии проекционной связи). Далее выполняется построение вида.

Для примера на рис. 2 основные виды справа и сзади выполнены с применением вспомогательной прямой. Для вида справа был поворот на 90о по часовой стрелке, а для вида сзади – на 180о по часовой стрелке.

Вид снизу построен по двум видам – главному и сверху, повернутому на 180о. Вид снизу выполняется по вспомогательной прямой, построенной около вида слева (или справа), и повернут на 90о.

Полученные на чертеже проекционные расположения основных видов (см. рис. 3a) полностью соответствуют стандарту [1]. Такое же расположение основных видов (метод Е) применяют в большинстве стран Европы и других континентов. В США и ряде стран американского континента проекционное расположение основных видов (метод А) имеет другое расположение (рис 3б). Предлагаемое правило графического построения основных видов полностью применимо и для такого расположения (в тексте достаточно заменить слова «слева» на «справа» и «справа» на «слева»).

Дополнительные виды можно выполнить по вышеприведенному правилу. По стандарту [1] на виде сверху указывается направление для дополнительного вида (стрелка с буквенным обозначением). Дополнительный вид выполняется в проекционной связи с главным видом, однако [1] рекомендует дополнительные виды располагать вне проекционной связи с

Рис. 2. Построение основных видов перемещением вида сверху (вспомогательной прямой)

а)

3 1

б)

Рис. 3. Стандартное расположение на чертежах основных видов: а) в России и др. странах; б) в США и др. странах; 1 - вид спереди (главный); 2 - вид сверху; 3 - вид слева; 4 - вид справа; 5 - вид снизу; 6 - вид сзади основными видами. Поэтому, применяя КТ, построенный дополнительный вид переносится на свободное поле чертежа.

При указании дополнительного вида на главном виде процесс аналогичен, только перемещается и поворачивается главный вид (стрелка на главном виде займет вертикальное положение), а вид сверху перемещается без изменения своего положения к главному виду.

Данное правило также применимо для выполнения разрезов и сечений, так как их обозначение на чертеже – прямая линия, на которой можно отметить необходимые точки. Перенос прямой с поворотом и построение разрезов (сечений) выполняется по аналогии с построением основных видов.

В пособии [4] показано, что метод перемещения видов (проекций) имеет эффективное применение при решении на заданном чертеже позиционных и метрических задач построением дополнительных проекций. Сформулировано конкретное правило графических построений.

Отметим ряд преимуществ предлагаемого метода перемещения видов (проекций).

-

1. Проецирование (построение) выполняется на две плоскости проекции, фронтальную и горизонтальную, построением двух видов – главного (спереди) и сверху. Другие основные и дополнительные виды (проекции) строятся по главному виду и виду сверху, повернутому на соответствующий угол.

-

2. Метод универсален, так как

-

- позволяет выполнять, применяя КТ, основные виды (разрезы) в проекционной связи в соответствии с рекомендациями отечественных и иностранных стандартов (см. рис. 3a, б);

-

- заменяет традиционно применяемые методы замены плоскостей проекции и вращения, требующие: введения дополнительных плоскостей проекции; построения с соответствующими обозначениями осей проекции, координатных осей и

- вращения; измерения координат точек и их переноса.

-

3. Процесс выполнения графических построений на ЭВМ ясен, понятен, легко запоминается, точен и прост (пересечение горизонтальных и вертикальных линий).

-

4. Графические построения имеют конкретные правила:

-

- для построения основных и дополнительных видов (разрезов, сечений);

-

- для построения дополнительных проекций при решении на чертеже позиционных и метрических задач.

-

5. Метод и правила построения можно применять при выполнении графических построений вручную, заменяя перемещение и поворот горизонтальной проекции геометрической фигуры на перемещение и поворот вспомогательной прямой.

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что метод плоскопараллельного перемещения видов (проекций) и предлагаемые правила должны применяться в учебном процессе вузов связи и занять должное место в современных учебниках. Освоение и практическое применение во время учебы предлагаемых правил обеспечит студентам их запоминание на долгие годы, а также применение в будущей инженерной деятельности.

Список литературы Применение компьютерных технологий и основ инновационного образования в графических построениях видов на чертежах

- ГОСТ 2.305-2008. Изображения -виды, разрезы, сечения.

- Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и компьютерная графика. М.: ДМК Пресс, 2001. -592 с.

- Чекмарев А.А. Инженерная графика. М.: Высшая школа, 2000. -335 с.

- Сапаров В.Е. Графическое решение позиционных и метрических задач. Самара: Изд. ПГУТИ, 2010. -144 с.