Применение конусно-лучевой компьютерной томографии для визуализации анатомии корневых каналов зубов в норме и при патологии

Автор: Исламова Эльмира Шамильевна, Супильников Алексей Александрович, Емельдяжев Иван Владимирович, Бурда Анастасия Геннадьевна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 1 (17), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены возможности применения конусно-лучевой компьютерной томографии для визуализации анатомии корневых каналов зубов в норме и при патологии.

Конусно-лучевая компьютерная томография, корневой канал, зуб

Короткий адрес: https://sciup.org/14344330

IDR: 14344330 | УДК: 613.31-002

Текст научной статьи Применение конусно-лучевой компьютерной томографии для визуализации анатомии корневых каналов зубов в норме и при патологии

Изучение анатомии корневых каналов в настоящее время имеет прикладной характер и наиболее часто используется в стоматологии, эндодонтии при лечении корневых каналов зубов. Эндодонтия сложна и ювелирна в исполнении. Помимо мастерских мануальных навыков, врачу необходимы глубокие теоретические знания и клиническое мышление. Работа с «эндодонтическим» пациентом в конкретной клинической ситуацией не должна «роботизироваться» и суживаться только до «ремесла». Перед врачом, имеющим доступ и владеющим стремительно эволюционирующими технологиями, открывается более широкий горизонт на пути к излечению пациента.

В последние годы к этому списку добавилась компьютерная томография (КТ), которая позволяет получить исчерпывающую информацию о состоянии окружающих зуб тканей и наиболее достоверно определить особенности анатомического строения изучаемой области.

Кроме того, КТ выявляет взаимосвязь между рядом расположенными анатомическими структурами (корни зубов верхней челюсти к верхнечелюстным синусам, корни зубов нижней челюсти к нижнечелюстному каналу и т.д.).

Ни одно эндодонтическое вмешательство не может считаться адекватным без дентального мониторинга. Каждому первичному пациенту рекомендуется выполнять ортопантомографию или серию интраоральных рентгенографий для оценки пародонтального статуса, качества предшествующего лечения и онкологической настороженности.

При этом полная визуализация боковой части системы корневых каналов в стоматологической практике, как правило, невозможна. Общепринятые рентгенографические методы, как аналоговые, так и цифровые, имеют ограниченное разрешение и дают лишь двухмерное (2D) изображение (Г. Бердженхольц, 2013). Последнее не вырисовывает полную картину о патологическом состоянии, т.к. при наложении теней нельзя визуализировать, например, целостность кортикальной пластинки или взаимосвязь с корнями зубов.

Для оптимизации диагностических методов исследования в НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника» ОАО «РЖД» станции Самара в 2010 году в рентгенологическом отделении был установлен конусно-лучевой компьютерный томограф Galileos, немецкой фирмы Sirona, с программным обеспечеием Galaxis. C его помощью всего за 14 секунд возможно получить изображение челюстно-лицевой области, околоносовых пазух и височнонижнечелюстных суставов пациента. Исследуемую область можно изучить в трех плоскостях (аксиальный, касательный, саггитальный срезы) и под любым наклоном.

Принципиальное конструкционное отличие специализированных конусно-лучевых стоматологических томографов от спиральных заключается, во-первых, в том, что в данном случае для сканирования – вместо тысяч точечных детекторов – используется один плоскостной сенсор, похожий на сенсор панорамного томографа, и, во-вторых, в том, что генерируемый луч коллимируется (излучается) в виде конуса.

Аппарат не имеет гентри (подвижная часть сканирующего оборудования, выполненная в спиральных КТ в виде цилиндра, куда помещается пациент) и внешне напоминает пантомограф – вокруг головы пациента вращается консоль с сенсором и излучателем (рис. 1).

Во время съемки излучатель работает непрерывно, а с сенсора несколько раз в секунду считывается информация. Затем информация обрабатывается в компьютере и восстанавливается виртуальная трехмерная модель сканированной области. После этого трехмерный виртуальный объект как бы «нарезается» слоями определенной толщины, и каждый слой сохраняется в памяти компьютера в виде файла в формате DICOM. Метод носит название Cone Beam Computed Tomograph, то есть конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) (Д.В. Рогацкин, 2010).

Рис. 1. Конусно-лучевой компьютерный томограф Galileos

Преимущества конусно-лучевого КТ перед спиральным:

V сниженная в 10 раз лучевая нагрузка (0,048 мзв);

-

V высокое качество изображения (300 мкм);

-

V удобное и стабильное положение пациента (отсутствие замкнутого пространства, пациент располагается стоя);

-

V быстрое время сканирования (14 секунд).

Спектр применения КЛКТ в НУЗ «Дорожная стоматологическая поликлиника» ОАО «РЖД» широко охватывает основные стоматологические специальности и обеспечивает междисциплинарное взаимодействие врачей имплантологов, пародонтологов, ортопедов, ор-тододонтов и терапевтов:

-

• имплантология – точные измерения ширины и высоты альвеолярного отростка;

-

• парондонтология – оценка величины парадонтальных карманов и их взаимосвязи с рядом расположенными анатомическими структурами;

-

• гнатология – состояние головок нижней челюсти и положение их в суставной ямке;

-

• хирургия – визуализация в трех проекциях дает возможность оценить точные размеры патологического очага и сохранность кортикальной пластинки для чёткого планирования хода операции.

В эндодонтии использование КЛКТ позволяет реконструировать 3-D модель системы корневого канала, что часто является бесценной информацией. Зачастую выбивающаяся из «среднестатистического» ряда анатомия корневых каналов (например, С-образные корневые каналы), не выявленная по рентгенограмме, становится очевидной только после создания эндодонтического доступа. Проведение КЛКТ позволяет диагностировать и достоверно определить особенности анатомического строения зуба и околозубных тканей:

-

• количество корней зубов, наличие фуркаций (рис. 2, рис. 3, рис. 4);

-

• количество магистральных и дополнительных корневых каналов, наличие аббераций (рис. 5);

-

• степень искривления корней и корневых каналов (рис. 6);

-

• форма поперечного сечения корневого канала;

-

• наличие очагов деструкции (рис. 7);

-

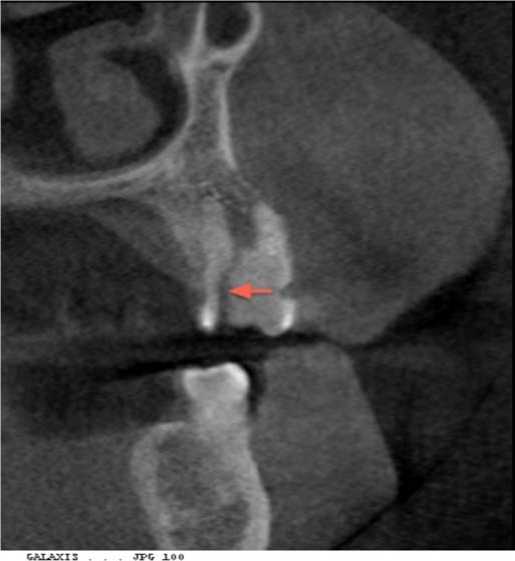

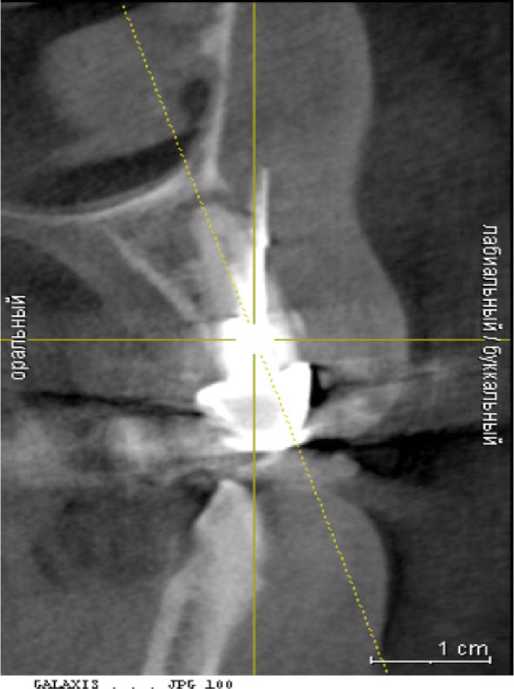

• наличие переломов, трещин и перфораций (рис. 8, 9);

-

• качество обтурации корневого канала (рис. 10).

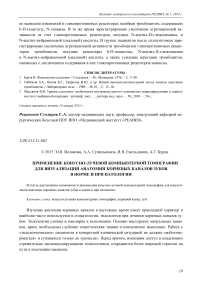

Рис. 2 А. Поперечный реформат 3.3 зуба пациентки В, раздвоение корня в апикальной части, расширение пространства периодонтальной щели в апикальной трети вестибулярного корня, убыль костной ткани на 2/3 длины корня с вестибулярной стороны

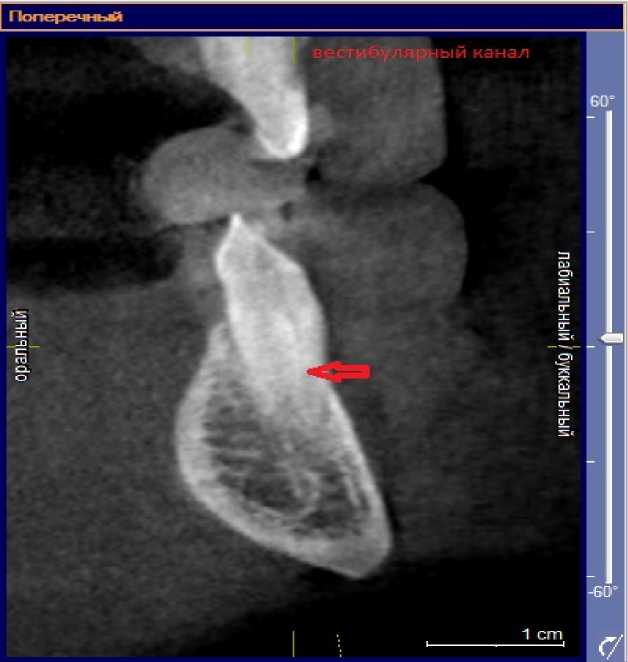

Рис. 2 Б. Трехмерная модель лицевого скелета того же пациента

Рис. 2 В. Фрагмент аксиального реформата нижней челюсти того же пациента, визуализируются просветы вестибулярного и язычного каналов корня 3.3 зуба. Интересно, что симметричный 4.3 зуб – однокорневой, одноканальный

Рис. 2 Г. Прицельный рентгеновский контрольный снимок, зуб 3.3 – обтурация вестибулярного и язычного каналов

Рис. 3. Фрагмент аксиального реформата верхней челюсти, определяется трехкорневой 1.4 зуб

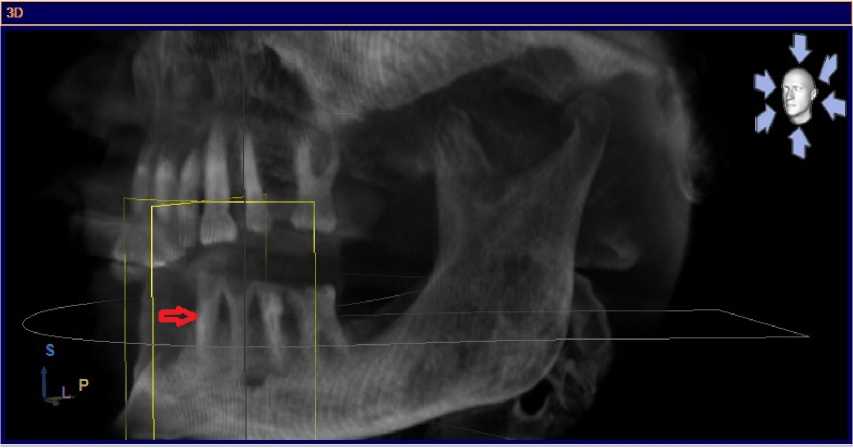

Рис. 4. Фрагмент аксиального реформата нижней челюсти, двухкорневые фронтальные резцы нижней челюсти

GALAX 13 . . JPG 100

Рис. 5. Фрагмент аксиального реформата верхней челюсти, дополнительный канал в мезиобуккальном корне 2.7 зуба 24

Рис. 6. Фрагмент касательного реформата нижней челюсти, искривление верхушки корня 4.8 зуба дистально, зубной камень на коронковой части корня, убыль костной ткани на 2/3 длины корня

GALAXIS . . . JPG 100

Рис. 7. Фрагмент касательного реформата верхней челюсти, очаг деструкции в области верхушки дистального корня 1.6 зуба с истончением кортикальной пластинки дна верхнечелюстного синуса, тень пломбировочного материала не прослеживается на всем протяжении канала, субтотальное понижение пневматизации верхнечелюстного синуса справа

Рис. 8. Поперечный реформат, продольный перелом 1.6 зуба

Рис. 9. Поперечный реформат, перфорация корня 2.3 зуба, очаг деструкции в области верхушки корня с нарушением целостности вестибулярной кортикальной пластинки, тень пломбировочного материала не прослеживается в апикальной трети канала

Рис. 10 А. Пациент Ф. Поперечный реформат, очаг деструкции в области верхушки медиального корня 3.6 зуба, негерметично обтурированный вестибулярный канал

Рис. 10 Б. Фрагмент касательного реформата того же пациента, очаг деструкции в области верхушки медиального корня 3.6 зуба, тень пломбировочного материала прослеживается до анатомической верхушки

Таким образом, метод конусно-лучевой компьютерной томографии, предназначенный специально для обследования челюстно-лицевой области, позволяет существенно расширить диагностические возможности врачей-стоматологов и получить максимальный объём достоверной информации о заболевании зубов и окружающих их тканей.