Применение корреляционного анализа хозяйственно-ценных признаков нута в практической селекции

Автор: Демьяненко Ксения Александровна, Казыдуб Нина Григорьевна, Бурлаков Андрей Андреевич

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (20), 2015 года.

Бесплатный доступ

В связи с нехваткой растительного белка изучение нута остается актуальной темой исследования на мировом уровне. Проведен корреляционный анализ связей образцов нута селекции ВИР (Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова) и СибНИИ кормов (Сибирский научно-исследовательский институт кормов) по ряду взаимосвязей между основополагающими факторами «температура» и «осадки» и показателями продуктивности, пригодности к механизированной уборке и продолжительности вегетационного периода культуры. Для расширения посевов должна вестись на высоком уровне селекция нута, ограниченная на настоящее время недостаточной изученностью культуры. Для более продуктивного процесса гибридизации были рассмотрены корреляционные связи показателей, выявляющие прочность взаимосвязей признаков. Для визуализации полученных данных были представлены плеяды зависимостей, по результатам которых рекомендованы признаки для включения в процесс гибридизации. Была выявлена разница показателей у образцов ВИРа и СибНИИ кормов, а также существенная взаимосвязь показателей культуры и погодных условий.

Вир, взаимосвязь, вегетационный период, корреляция, нут, плеяды, сибнии кормов, селекция, хозяйственно-ценные признаки

Короткий адрес: https://sciup.org/142199092

IDR: 142199092 | УДК: 635.657-152

Текст научной статьи Применение корреляционного анализа хозяйственно-ценных признаков нута в практической селекции

Сегодня проблема дефицита растительного белка актуальна во всем мире. Недостаток полноценного растительного белка приводит к ухудшению продовольственного обеспечения населения продуктами питания, перерасходу кормов и повышению себестоимости животноводческой продукции. Главным источником такого белка являются зернобобовые культуры (горох, нут, соя, фасоль, чечевица и др.), которые к тому же способствуют сохранению плодородия почвы, снижению применения минеральных азотных удобрений, получению экологически чистой продукции. Для сохранения плодородия почвы в каждой почвенноклиматической зоне следует подобрать такую зернобобовую культуру, которая более полно способна реализовать свои биологические возможности [1].

В условиях с засушливым климатом перспективной бобовой культурой по биологическим особенностям является нут. Обладая высокой засухоустойчивостью, жаровыносливостью, технологичностью в уборке, нут может значительно стабилизировать производство высокобелкового зерна и повысить устойчивость всей агросистемы [2].

Расширение площадей под нутом сдерживается недостаточной изученностью биологии, генетического потенциала культуры и во многом зависит от результатов селекции, технологии возделывания новых сортов и их семеноводства [3].

Наши исследования, связанные с изучением биологии образцов нута, возделывания и стабилизацией производства высокотоварных семян, являются актуальными, так как имеется большой спрос на данную культуру как внутри страны, так и на мировом рынке. Это открывает широкие возможности для расширения производства.

С 2011 г. на кафедре селекции, генетики и физиологии растений ФГБОУ ВО Омский ГАУ изучается коллекция образцов нута. Основные направления селекции, по которым ведется работа: скороспелость, высокая продуктивность, пригодность к механизированной уборке, высокие технологические качества, устойчивость к болезням и вредителям, повышение азотфиксации, сбалансированность химического состава зерна [4].

В Омской области нут не имеет широкого распространения несмотря на свои достоинства. Для возделывания в 3 и 4 зонах Омской области в государственном реестре рекомендован с 2004 г. один сорт – Краснокутский 123.

Однако изучаемый коллекционный материал нута в условиях южной лесостепи Омской области позволил выделить перспективные формы по комплексу хозяйственно-ценных признаков, достоверно превышающие стандарт [5].

Стратегические задачи селекции растений на совокупность показателей должны учитываться при разработке селекционных программ и могут включать в себя ряд комплексных селекционно-семеноводческих разработок.

Успех селекции в решающей мере определяется подбором материала, с которым будет вестись работа, точнее, подбором родительских пар для скрещивания, так как гибридизация – это основной способ получения сортов. Если не подобраны соответствующие родители, гены которых должны быть рекомбинированы в новом сорте, несмотря на модель и желательный тип сорта, значительного успеха достичь невозможно [6].

Основным методом создания исходного материала в селекции считается внутривидовая гибридизация. При проведении гибридизации необходимо выявить корреляционные зависимости между признаками для выделения наиболее прочных связей и, исходя из полученных данных, составить программу гибридизации [7].

Цель работы – корреляционный анализ хозяйственно-ценных признаков нута и его применение в практической селекции

Материал и методика

Объект исследования – коллекционные образцы нута из ВИРа: Волгоградский 10, C-27, Приво-1, С-243, С-285, С-303, C-17, С-03, 14-Б, 22-Б, 25-Б, 16-Б, ILC-10005, ILC-2402, ILC-3407, ILC-482, ILC-2394, Линия С-16, Линия С-17, Линия С-18, Линия С-35, Линия С-80, Линия С-82, Линия С-83 и самоклоны, полученные из СибНИИ кормов: С1-Александрит, С2-Краснокутский 123 (st.), С3-Александрит, С4-Deemin, С5-Краснокутский 123, С6-Алек-сандрит, С7-Александрит, С8-Александрит, С9-А-11, С10-Колорит, С11-Юбилейный, С12-Днепровский высокорослый, С13-Deemin, С14-Александрит, С15-Волгоградский 10, С16-Краснокутский 123, С17-С11, С18-Краснокутский 123, С19-1-10, С20-3-10, С23-Ко-лорит, С22-Александрит, С21-F-11. Общее количество изучаемых образцов составило 47, 22 из которых самоклоны.

Опыты заложены в четырех повторностях. Через 10 номеров высевался стандарт. Учет индивидуальный. Математическую обработку данных проводили по методике Б.А. Доспехо-ва (1985) на компьютере в программе Excel. Наблюдения, учеты и анализы проводили согласно Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур, симбиотическую активность определяли по методу Г.С. Посыпанова (М., 1991 г.), статистическую обработку экспериментальных данных проводили по методике Б.А. Доспехова (М., 1973 г.), «Методическим указаниям по изучению коллекции зерновых бобовых культур» (ВИР, 1975).

Результаты и обсуждение

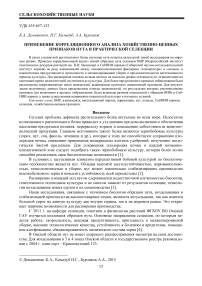

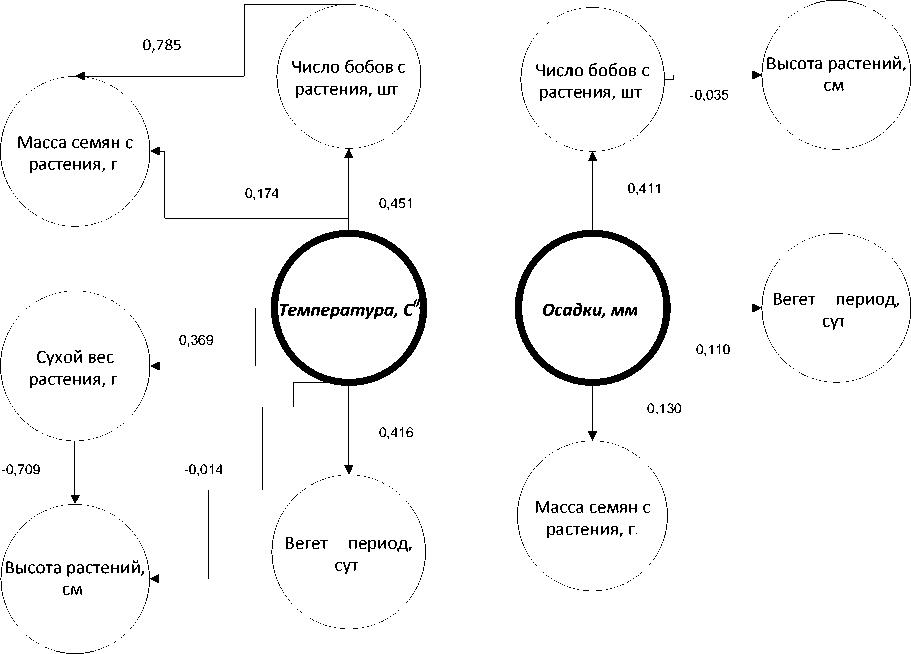

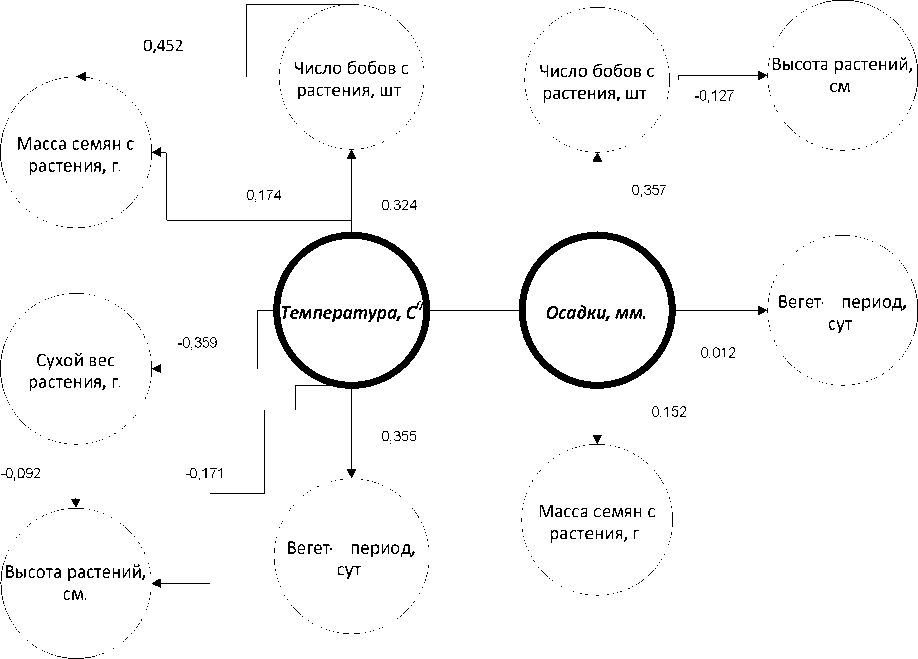

Данные за 3 года исследований представлены в виде корреляционной плеяды. Так как культура не адаптирована к условиям южной лесостепи Омской области, центральными элементами выступают метеорологические данные – температура и количество осадков. Следует отметить, что образцы, полученные из СибНИИ кормов и ВИРа, имеют разные показатели, в связи с этим корреляционные зависимости были рассмотрены отдельно для каждой группы.

Чем показатель корреляции выше, тем связь считается более прочной, что может стать показателем для отбора образцов в условиях дальнейшей гибридизации.

Из рис. 1,2 можно сделать вывод, что целесообразней вести отбор по показателям: «число бобов с растения» (r = 0,451), «сухой вес с растения» (r = 0,369), «продолжительность вегетационного периода» (r = 0,416), так как эти показатели имеют более стабильную связь с показателем температуры. Отметим, что показатель «число бобов с растения» имеет прочную связь с показателем «осадки» (r = 0,411) .

Рис . 1 . Корреляционная плеяда коллекции нута. Самоклоны СибНИИ кормов (2011–2014)

Рис. 2. Корреляционная плеяда коллекции нута. Образцы ВИРа (2011–2014)

Заключение

Исходя из полученных данный можно сделать вывод: наиболее сильную корреляцию имеет взаимосвязь таких показателей, как число бобов с растений (r = 0,324), масса семян с растения (r = 0,174), продолжительность вегетационного периода (r = 0,355), с показателем температуры. Это следует учитывать при планировании процесса гибридизации. Также имеются отрицательные показатели корреляции, что свидетельствует от том, что данные связи будут плохо наследоваться при гибридизации.

Из вышеизложенного следует сделать вывод: основополагающим является температурный показатель, и селекцию надо вести именно по адаптации культуры к условиям южной лесостепи западной Сибири.

Список литературы Применение корреляционного анализа хозяйственно-ценных признаков нута в практической селекции

- Поликарпова, Е.В. Нут как перспективная культура в Центральном Черноземье/Е.В. Поликарпова, А.А. Капачев//Студент и аграрная наука: материалы I Всеросс. студенч. науч. конф. 5-6 декабря 2006 г. -Уфа: Изд-во Башкирского ГАУ, 2006. -С. 32-36.

- Балашов, В.В. Нут -зерно здоровья/В.В. Балашов, A.B. Балашов, И.Т. Патрин. -Волгоград: Перемена, 2002. -88 с.

- Чекалин, Н.М. Генетические основы селекции зернобобовых культур на устойчивость к патогенам/Н.М. Чекалин. -Полтава: 1нтерграфнса, 2003. -186 с.

- Казыдуб, Н.Г. Сортоизучение коллекции нута в южной лесостепи Западной Сибири /Н.Г. Казыдуб, С.П. Кузьмина, К.А. Демьяненко//Современные проблемы науки и образования. -2015. -№ 1. -Режим доступа: www.science-education.ru/121-17249 (дата обращения: 29.10.2015).

- Результаты изучения коллекции нута в условиях южной лесостепи Омской области/С.П. Кузьмина //Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития: материалы X Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 60-летию освоения целинных и залежных земель (Омск. 23-26 апреля 2014 г.). -Омск: Изд-во Омск. гос. аграрн. ун-та, 2014. -Ч. 3. -450 с.

- Бороевич, С. Принципы и методы селекции растений/С. Бороевич; пер. с сербохорв. В.В. Иноземцева; под ред. и с предисл. А.К. Федорова. -М.: Колос, 1984. -344 с.

- Балашов, Т.Н. Селекция и семеноводство овощных бобовых культур/Т.Н. Балашов, Ю.Л. Гужов, Н.Н. Балашова. -Кишинев, 1989. -287 с.