Применение критерия полных затрат на существование и модернизацию систем охраны

Автор: Лебедев Л.Е., Мордашкин В.К.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования

Статья в выпуске: 2 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

Современные системы охраны объектов строятся на базе локальных вычислительных сетей и используют практически все современные достижения в области вычислительной, радиоэлектронной и телевизионной техники. Однако их проектирование и оценка эффективности носит узковедомственный характер, в то время как объекты охраны, динамично изменяясь, могут переходить из одной категории охраны в другую. Поэтому собственник объекта должен обладать инструментом для оценки необходимых затрат на оснащение и модернизацию систем охраны. В статье приводятся расчетные зависимости и построенные по ним графики, подтверждающие возможность применения для этих целей критерия полных затрат.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191212

IDR: 140191212 | УДК: 654.9

Текст научной статьи Применение критерия полных затрат на существование и модернизацию систем охраны

Лебедев Л.Е., Мордашкин В.К.

Современные системы охраны объектов строятся на базе локальных вычислительных сетей и используют практически все современные достижения в области вычислительной, радиоэлектронной и телевизионной техники. Однако их проектирование и оценка эффективности носит узковедомственный характер, в то время как объекты охраны, динамично изменяясь, могут переходить из одной категории охраны в другую. Поэтому собственник объекта должен обладать инструментом для оценки необходимых затрат на оснащение и модернизацию систем охраны. В статье приводятся расчетные зависимости и построенные по ним графики, подтверждающие возможность применения для этих целей критерия полных затрат.

-

1. Постановка задачи

Анализ современные системы охраны показал, что они относятся к информационным системам управления с нормативно ограниченным рядом вариаций входных и выходных управляющих воздействий. В настоящее время корректировка выбранного сценария тактических и оперативных целей управления на основе критерия «эффективность – стоимость» практически не применяется из-за отсутствия возможности оценки ущерба от атак на важные и особоважные объекты. Кроме того, не учитывается факт, что в современных экономических условиях категорийная значимость объекта охраны подвержена изменению, например, размещение оборонного заказа на промышленно-коммерческом объекте приводит к изменению его статуса, как объекта охраны. Необходимые затраты на модернизацию системы охраны такого объекта включаются в себестоимость полученного заказа. После выполнения заказа объект вновь переходит в категорию промышленно-коммерческих объектов (ПКО), и затраты на охрану должны быть снижены. Для обоснования величины необходимых затрат и возможной экономии необходим соответствующий критерий. Состоятельность такого критерия неизбежно скажется на экономических показателях работы создаваемой системы охраны. Поэтому при формировании критерия необходимо учи- тывать возможность влияния системы охраны на все составляющие объекта управления качеством – безопасность объекта охраны.

Стратегические цели физической защиты согласно категорийной значимости объектов [1] можно разделить на две группы:

-

1. Согласно современных концепций охраны для категорий важных и особо важных объектов уровень защищенности должен в пределе достигать значений, исключающих возможность взлома защиты, то есть K def → 1 .

-

2. Для ПКО уровень защищенности должен быть достаточен для того, чтобы затраты на атаку, понесенные злоумышленником при преодолении защиты, не оправдывали цели преступной акции.

Соответственно, затраты на создание и эксплуатацию системы охраны особо важного объекта должны многократно превосходить затраты на охрану ПКО, вместе с тем эффективность систем охраны определяется произведенными затратами на ее организацию. Нанесенный ущерб ПКО полностью или частично может быть компенсирован страховкой или взыскан с преступников уже после свершения ими преступной акции.

На особо важном и важном объектах невозможно прогнозировать полную величину предотвращенного ущерба в виду отсутствия достаточной статистики, подтверждающей достоверность известных экономических показателей [2], широко используемых в системах вневедомственной охраны МВД для обоснования затрат на системы охраны ПКО. Поэтому эффективность охраны важных и особоважных объектов определяют методами аналитического расчета вероятности пресечения атаки на объект за время, исключающее проникание нарушителя в жизненно важные точки таких объектов. Отсутствие экономической составляющей в аналитических показателях «защищенности» не позволяет обосновать оптимальность стратегических решений по охране важных и особо важных объектов. Таким образом, для формирования стратегических целевых функций управления безопасностью объекта необходимо разработать критерий и метод построения решающего правила на его основе.

Рассмотрим известные методы оценки и критерии эффективности систем охраны объектов.

Критерий максимума среднегодового предот вращенного ущерба

Этот частный критерий [2] разработан для объектов ПКО и широко применяется в системах вневедомственной охраны МВД РФ. Критерий имеет следующий вид:

Ф( Y кэ ) = П ПВ П СУ Y кэ = max Y„ e Y ,

П ПВ = Р ПОП " Р ОЗ " Y B ,

П СУ = Р ПОП ■ (1 “ Р ОЗ ) ■ Y B ,

YКЭ = YKn + YЭК , где Ф(¥кэ) — среднегодовой предотвращенный ущерб;

π ПВ – размер потенциального выигрыша от пресеченных краж;

π СУ – размер нанесенного ущерба от совершенных краж;

Y КЭ – общие затраты на охрану одного объекта в год в виде суммы затрат:

У КП - на приведенных к одному году капитальных вложений и затрат;

Y ЭК – на эксплуатацию системы охраны объекта в течение года;

P ПОП – вероятность попытки совершения кражи на одном объекте в течение года;

Р ОЗ - вероятность защиты объекта от краж;

Y В – годовая «стоимость» одного нарушителя обществу.

Составляющие среднегодового предотвращенного ущерба (1) имеют аддитивный характер. Затраты на создание или модернизацию системы охраны признаются обоснованными, если ожидаемый уровень максимума годового предотвращенного ущерба превышает затраты на создание либо модернизацию системы. Как указывалось ранее, этот критерий невозможно распространить на важные и особо важные объекты из-за отсутствия достаточных статистических данных, подтверждающих достоверность показателя.

Критерий на основе «экономии» от ущерба

Критерий использует относительный стоимостной показатель затрат на модернизацию системы охраны [3] в виде выражения:

г Р • (1 - О )

С B уг i отн

W Р = ’ уг общ где СB – затраты на опережающие и блокирую- щие мероприятия охраны;

W – полные затраты на систему охраны;

P уг i – вероятность появления i -ой угрозы;

P уг общ – общая вероятность угроз.

Значение эффективности (Q OTH ) в выражении (2) характеризуется [3] как относительная мера защищенных ценностей и определяется через среднее время реакции системы охраны (Т ро ), время реализации угрозы (т и ) и время опережения блокирующих угрозы защитных воздействий (Т оп ) :

TОП

Q отн = 1 - e Ао • (1 + % ро ) . (3)

Важно отметить, что в выражении (3) учитывается время (Т оп ) , предшествующее атаке на объект охраны, в степенной зависимости влияющее на эффективность работы всей системы охраны. Причем величина затрат на обеспечение упреждающих реакций системы (C В ) взята относительно величины полных затрат на систему охраны (W). Обобщая цели охраны особо важных объектов [4] можно утверждать, что при выполнении условия

Т <Т

T ро - Т ОП , охраняемому объекту будет нанесен минимальный ущерб. Это условие применительно к (3) можно записать в виде ти / > 0 , что приводит к понятию «отрицательная эффективность», противоречащему основам концепций охраны важных и особо важных объектов. Это принципиальный недостаток критерия на основе «экономии» от ущерба.

Критерий полных затрат

Этот критерий предложен для оценки приращения производительности (эффективности) автоматизированных, управляющих производством продукции, информационных систем и имеет вид [5]:

T C

W = C C0 + J C э (t) ■ dt = C C0 + T C (R + AR),(4) 0

где W – полные затраты на выполнение системой своих функций за все время ее эксплуатации T C ;

C C0 – затраты на создание системы охраны;

C э (t) — функция затрат на эксплуатацию системы охраны;

R – коэффициент линеаризации функции затрат на эксплуатацию системы охраны C э (t) ;

ΔR – приращение эффективности системы, выраженное в единицах затрат;

Cm/T + R

A R = AK — C0 C ; (5)

K 0

AK = K0 - K;

K 0 – количественная характеристика выполнения заданной функции идеальной системой (предельно достижимое значение производительности системы);

K – количественная характеристика выполнения заданной функции создаваемой системы ([5] производительность создаваемой системы).

Зависимости (4)-(5) получены, исходя из условия AK << K 0 .

Метод оценки с использованием критерия полных затрат предполагает нахождение экономических составляющих, определяющих изменение качества «производительность» инфор-мационно-управляющей системы (A R), что не соответствует назначению систем охраны, например, не понятно как учесть ее «производительность». Вместе с тем, методология формирования критерия открывает возможность для разработки метода аналитической оценки показателя «эффективность-стоимость» систем охраны.

Критерий пространственно-временного ис ключения возможности взаимодействия субъек та угрозы с объектом охраны

В концептуальных проектах систем управления безопасностью важных и особо важных объектов, нашел широкое распространение критерий, учитывающий «эффективность» систем охраны как усредненную вероятность предотвращения акции нарушителя силами охраны, действующими по сигналам технических средств охраны (ТСО) [ 6].

Критерий доказал свою практическую состоятельность и построен, исходя из требования полностью исключить возможность физического взаимодействия нарушителя с главными жизненными центрами объекта на завершающей фазе атаки. Такими центрами являются, например, важнейшие узлы и цепи управления технологическими процессами, контуры поддержания энергетического баланса; отравляющие, взрывчатые, делящиеся или биологически активные вещества и т.д., – основные цели атаки на важные и особо важные объекты. Критерий допускает возможность появления экономических потерь на ранних фазах атаки, когда нарушитель преодолевает первые эшелоны рубежей охраны, выводит из строя несущественное вспомогательное обо- рудование, нанося тем самым определенный «первичный ущерб» (СуМ), однако размеры этого ущерба обычно несоизмеримы с размерами вторичного ущерба, который может возникнуть при реализации главных целей атаки. Согласно данному критерию эффективность активного реагирования системы охраны изменяется во времени, обращаясь в нуль за пределами временного интервала, исключающего возможность нейтрализации нарушителя на заключительных фазах атаки.

Общим для всех рассмотренных критериев является то, что при объективном отсутствии атак функции системы охраны могут считаться выполненными, но не могут быть признаны экономически обоснованными. Воспользовавшись методологией [5], можно уточнить критерий [6] введением новой экономической составляющей, оценив эффективность системы охраны особо важных объектов в относительных единицах полных затрат (5), взятых по отношению к размерам априорно прогнозируемого первичного ущерба.

Постановка задачи

Разработать метод аналитической оценки «эффективность-стоимость» систем охраны применимый для различных категорий объектов.

Составляющие оценки качества систем охраны:

-

- первичный ущерб от атаки (СуМ) - совокупность экономически выраженных потерь социальной ценности объекта, вызванных атакующими действиями нарушителя (или реализацией угрозы) до момента времени, когда ситуация на объекте охраны может характеризоваться, как цепная реакция развития катастрофы, вызванная потерей устойчивости управления объектом в целом;

-

- общий ущерб от атаки – совокупность экономически выраженных потерь социальной ценности объекта, включающая первичный ущерб от атаки и ущерб от цепной реакции вторичных катастроф, вызванной потерей устойчивости управления объектом при атаке, за вычетом компенсаций, полученных за счет страховых выплат и наказания преступника;

-

- стоимость объекта охраны – экономически выраженная величина, определяющая реальные потери всех заинтересованных сторон в случае прекращения существования объекта охраны без потери устойчивости в его управлении;

-

- полные затраты на выполнение системой охраны возложенных на нее функций, определенные выражением (4).

Решение

Рассмотрим реализацию критерия полных затрат [4] при условии, что показателем качества системы охраны выступает значение θ .

Обозначим:

-

- затраты на приобретение оборудования систем охраны – С СО ;

-

- эксплуатационные расходы системы охраны в единицу времени – W э ;

-

- функция, отражающая затраты на внедрение и эксплуатацию существующей системы охраны - W':

W = C co + W э • t .

0. /

Если обозначить r = % - p, то интервал (10) можно записать в виде (a - r, a + r) :

Р <А0< ( 0 h - р) , (11)

где ρ – любая малая наперед заданная величина. Остаточный член формулы Тейлора:

R n (А 0 ) = — • to (n) ( X ) • (А 0- a) n = n!

= H) (П+" ■ • <Д 6- a) П -

где [7] X = a + v • (A0 - a) , при 0 < v < 1 ;

Удельные затраты на единицу показателя качества можно определить как

W' ω= .

θ

Обозначив показатель качества идеальной системы охраны через θ 0 , можно записать:

w

Ю ( А6 ) = U w , (6)

θ 0 - Δθ

где Δθ = θ 0 - θ – возможное изменение качества системы;

0≤Δθ≤θ h , (7)

где θ h – необходимые изменения в системе охраны до идеального состояния.

Пусть для идеальной системы охраны θ = ν 0 = 0. Для реальной системы охраны θ > θ 0 .

Тогда выражение (6) примет вид:

w

® ( A0 ) = —. (8)

Представление (6) в виде выражение (8) и его дальнейшие преобразования предполагают, что величина Δθ имеет положительное значение при e> о .

Преобразуем (8) в ряд Тэйлора в окрестностях 0, точки a = h 2 .

Производная n -го порядка от (8) по Δθ имеет вид:

, n'-W

to n ( 0 ) = ( - 1)(n + 1) • ^!W (9)

( A0 )(n + 1)

и определена на интервале

R п (A0) = (-1) (п + 1)

• W'-

A0- a

⎜⎟ ⎜⎟

X --------1-------- = (-1) (n + 1) . W* X

a + v- (A0- a)

×

v-A0 + a- (1 -v)

n |) (v-A0 + a- (1 -v) )

lim n ..■■ R n (д9) = 0 - если

lim n →∞

Это возможно

n

⎜⎛ Δθ-a ⎟⎞

⎜⎝ν⋅Δθ+a⋅(1-ν) ⎟⎠

=0 .

Δθ - a <

1 — v

Δθ+ a ⋅ 1 ν ν

только при условии

которое выполняется на

интервале (11). Тогда ряд Тейлора функции (8) сходится к значению этой функции на рассмотренном интервале (11). То есть

to(A0) = ]T 1. ro (n) (a) • (A0- a) n . (12)

n = 1 n!

Ограничив линейной частью разложения (11), получим

W W to(A0) =-- + • (A0- a) .

a a 2

Выполним согласно (8) переход к величине полных затрат с учетом изменения качества системы охраны – Δθ :

Q( A0 ) = to( A0 ) • 0 = to( A0 ) • ( 0 0 - A0 ) .

Так как 0 0 = 0 ,

0<Δθ≤θ h . (10)

Q(A0) = (-A0) ■ to(A0) = ^° W - ^^W a a 2

A0. W A0 ,. A0.

+-------== W'- • (2 - ) .

a a a

Выразив (12) через O h , получим значение полных затрат с учетом изменения качества системы охраны:

женных на нее функций с учетом требований к изменению ее качества

4 -АО

Q(A0) = W'----

θ h

⎛θ

⎝

h - Δθ θ h

.

Q(0d ,0h) 4-0

W(0 ) = v P, h; =----p _ p W' 0,

⎛θ h

⎝

-

θ р

θ

h

Выражение (13) можно использовать как при создании и модернизации систем охраны, так и при оценке полных затрат на выполнение функций реально существующей системы охраны. При оценке выполнения функций существующей системы охраны весь общий ущерб С ур от атаки на охраняемый объект и его первичная составляющая С урМ используется для получения оценки:

6 р = l0gCC ур ,

C урМ

которая займет свое место 0 ≤ θ р ≤ θ h в зависимости (13), так как получение выражения (8) и его дальнейшие преобразования предполагают, что величина Δθ имеет лишь положительные значения при О > 0 .

Анализ выражения полных затрат (13), с учетом условий получения (8) показал, что:

относительную величину полных затрат на модернизацию системы охраны

х(д6) = «дуу-А = =^-Mb i. θ h ⎝ θ h ⎠

Проанализируем поведение зависимостей (14-15) при детерминированном характере изменений 0р и 0h .

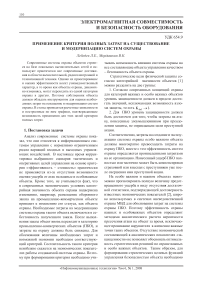

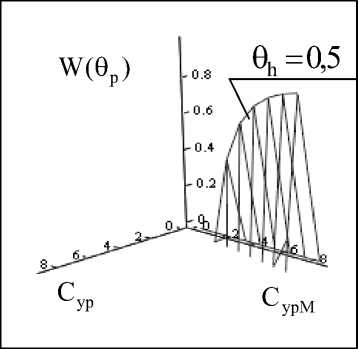

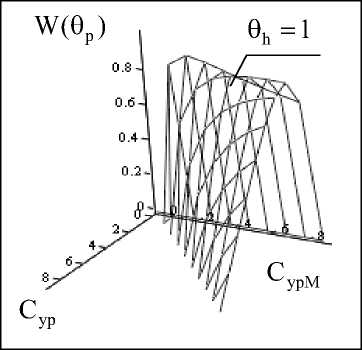

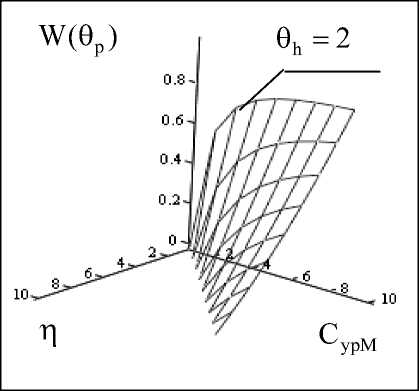

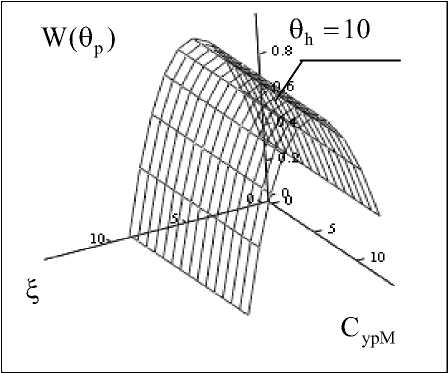

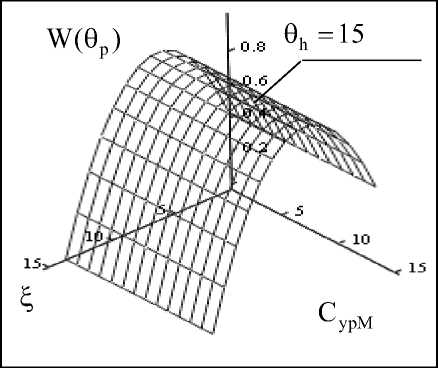

На рис. 1-3 изображены поверхности, отражающие изменение относительной величины полных затрат W(0 p ) на выполнение системой охраны возложенных на нее функций в координатах

-

при создании

раны сомножитель

тельную величину изменения качества

и модернизации систем ох-

⎛ Δθ ⎞

⎜⎜ ⎟⎟ определяет относи-

⎝θ h ⎠

выполненных требований

системы охраны -АО, к не-

обходимым изменениям (o h ) , обеспечивающим достижение идеального состояния. При оценке выполнения функций системы охраны сомножи-

тель

⎜ ⎛θ р ⎟ ⎞

⎜ ⎝θ h ⎟ ⎠

определяет относительную величи-

ну качества реальной системы охраны - (О р ), к минимально допустимому значению ее качества

- ( o h ) ;

-

при создании и модернизации системы ох-

раны сомножитель

⎛θ

⎝

- Δθ ⎞

h ⎟ определяет относи- θ h ⎟⎠

тельную величину нереализованных требований изменения качества системы охраны - ( O h - АО ) , к необходимым изменениям - (O h ) , обеспечивающим достижение идеального состояния. При оценке выполнения функций системы охраны

сомножитель

⎛θ

⎝

h

θ h

θ р ⎟⎞

⎠

определяет относитель-

ную величину запаса качества реальной системы - ( Q h -д р ) к минимально допустимому значению ее качества (o h ) .

Выражение (13) позволяет получить:

Рис.1. Изменение относительной величины полных затрат W(0 p ) на выполнение системой охраны коммерческих объектов возложенных на нее функций в зависимости от С ур , С урМ при фиксированных значениях θh

-

относительную величину полных затрат на

выполнение реальной системой охраны возло-

-

Рис. 2. Изменение относительной величины полных затрат W(6 p ) на выполнение системой охраны важных объектов возложенных на нее функций в зависимости от п и С урм при условии С ур = п С урМ и фиксированных значениях θh

С ур и СурМ при различных значениях θ h для различных категорий объектов.

Анализ полученных поверхностей показал:

-

- характер относительной величины полных затрат W(6 p ) существенно зависит от категории объекта охраны и необходимых изменений в качестве охраны объекта до обеспечения идеального состояния;

-

- пределы изменения θ h задаются категорией объекта охраны;

-

- системы охраны полностью окупается W( 6p ) = 0, если развитие атаки пресечено в результате действий системы [ (С у = СуМ) либо С у находится на уровне единицы измерения;

-

- W(6 p ) для особо важных объектов практически не определяется значениями (СуМ) .

Рис. 3. Изменение относительной величины полных затрат W(6 p ) на выполнение системой охраны особо важных объектов возложенных на нее функций в зависимости от значимости объекта ( с ) и С урМ при условии C ур = (С урМ ) ^ и фиксированных значениях θh

Результаты анализа согласуются со свойствами реальных систем охраны объектов различных категорий, что подтверждает состоятельность предложенного критерия полных затрат.

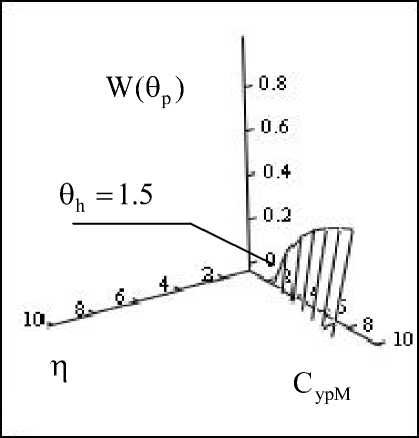

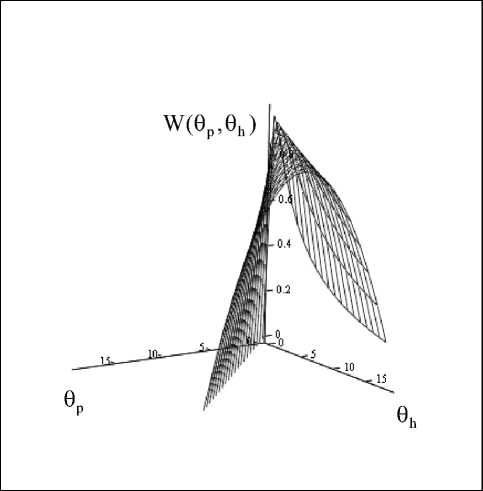

На рис. 4 построена поверхность, отражающая зависимость W( 6p , 6 h ).

Анализ этой поверхности показал:

-

- увеличение θh означает повышение допустимого ущерба C уД при сохранении существующей способности системы охраны противостоять угрозам, «первичный ущерб» от которых не превышает C урМ min , что, в свою очередь, определяет снижение требований к охране объекта, и следовательно, приводит к некоторому снижению полных затрат на существующую систему охраны;

-

- увеличение θ h , вследствие снижения

C урМ min при фиксированных C уД , означает

Рис. 4. Изменение относительной величины полных затрат W(6p, Oh ) в зависимости от Ор и Oh

-

- повышение способности системы охраны противостоять угрозам, что приводит к снижению W( O p , O h ) охраны, что особенно заметно при θ р ≈ 0 (то есть при С урМ > C ур );

-

- как в первом, так и во втором случае W( O p , O h ) асимптотически стремятся к 0 при увеличении θ h ;

-

- значение W( O p , O h ) достигает 0 при отсутствии системы охраны как таковой;

-

- О р = O h , когда компенсация С уд обеспечивается не охранными, а страховыми мероприятиями.

Значение %(А0) согласно (15) меньше W( 0 p ) на 1 с учетом того, что θ р = Δθ . Поэтому основные выводы о характере изменения W( O p , O h ) системы охраны объектов различных категорий могут быть применимы и для характера измене ния х(А0, O h ) .

Отрицательные затраты означают экономию средств. Значение х(А0, O h ) всегда < 0 . В данном случае экономия средств возникает в результате предотвращения развития угроз. Поэтому, согласно полученной зависимости (15), любое обоснованное в пределах Δθ ≤ θ h увеличение качества системы охраны всегда экономически оправдано.

Таким образом, полученные зависимости (14), (15), являясь развитием критериев [6] и [5], определяют показатель «эффективность-стоимость» существующей или модернизированной системы охраны объектов всех категорий.

Выводы

Обобщая полученные результаты можно констатировать следующее.

Существующие критерии оценки систем охраны важных и особо важных объектов не отражают экономических составляющих понесенного ущерба и полных затрат на систему охраны, что не позволяет экономически обосновать изменение и дифференцирование затрат на составляющие элементы таких систем охраны.

Предложен метод, позволяющий определить полные затраты на создание и модернизацию систем охраны, отражающий особенности различных категорий объектов охраны.

Список литературы Применение критерия полных затрат на существование и модернизацию систем охраны

- Оленин Ю.А., Петровский Н.П. Специфика построения периметровых систем охраны//Системы безопасности связи и телекоммуникаций. Ноябрь-декабрь, 1999. -С.24-26.

- Шепитько Г.Е. Проблемы охранной безопасности объектов. Часть 1. Под ред. В.А. Минаева. М.: Русское слово, 1995. -352с.

- Абалмазов Э. И., Абалмазова М.Э. Опережающие и блокирующие воздействия//Системы безопасности связи и телекоммуникаций. №1, 1997. -С. 44-45.

- Оленин Ю.А., Алаухов С.Ф. К вопросу категорирования объектов с позиций охранной безопасности//Системы безопасности связи и телекоммуникаций. № 30, 1999. -С.26-28.

- Шастова Г.А., Коекин А.И. Выбор и оптимизация структуры информационных систем. М.: Энергия, 1992. -256 с.

- Измайлов А.В., Шаповал О.Л. Особенности решения задач оценки эффективности и концептуального проектирования систем физической защиты Российских ядерных объектов//Труды РМК по учету, контролю и физической защите ядерных материалов. Обнинск: ГНЦ РФ ФЭИ, март 1997 -С.506-510.

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математи ке для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1984. -832 с.