Применение мануальной терапии при лечении больных с вертеброневрологической патологией в условиях поликлиники многопрофильного центра

Автор: Дробышев А.В., Мелик-оганджанян Г.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Применение мануальной терапии повышает эффективность комплексного лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника. В статье проводится анализ применения мануальной терапии в поликлинике Национально-хирургического центра им. Н.И. Пирогова у пациентов с вертеброневрологической патологией в зависимости от формы проявления и стадии заболевания, исследуется сочетание мануальной терапии и других методов лечения.

Мануальная терапия, физиотерапия, вертеброневрология

Короткий адрес: https://sciup.org/140187883

IDR: 140187883 | УДК: 615.82:616.711/.8-08-039.57

Текст научной статьи Применение мануальной терапии при лечении больных с вертеброневрологической патологией в условиях поликлиники многопрофильного центра

На современном этапе развития, при лечении в амбулаторных условиях больных с вертеброневрологической патологией, наибольшее распро-странение получила медикаментозная терапия. Однако, частые побочные эффекты, высокая стоимость лечения при длительной курсовой терапии, недостаточный терапевтический результат у ряда больных, наличие аллергических реакций на многие препараты заставляют искать другие эффективные способы лечения. Одним из таких методов является мануальная терапия [3, 7, 12, 20, 21, 23, 26].

Мануальная терапия, как действенный метод лечения, помогает устранению патобиомеханических изменений в позвоночнике, существенно не влияя на этиопатогенетические факторы развития дегенеративнодистрофических процессов в позвоночно-двигательном сегменте (ПДС). Уменьшение или устранение функционального блока в ПДС оказывает положительное влияние на функции опорно-двигательного аппарата и связанных с ним структур. Под функциональным блоком понимают обратимое ограничение подвижности в ПДС при изменении взаиморасположения внутрисуставных соединительно – тканых элементов , обусловленное рефлекторной околосуставной миофиксацией [3, 5, 9, 14, 18, 20, 29, 34, 36, 40]. Во время манипуляционного лечения пациента нормализуется мышечный и сосудистый тонус, уменьшается компрессия сосудисто-нервных образований при туннельных синдромах, прекращается ирритация нервных стволов и вегетативных структур. Поэтому мануальная терапия относится к патогенетически обоснованному методу лечения больных с вертеброневрологическими синдромами [2, 4, 5, 11, 12, 27, 30, 42, 43].

Отеохондроз позвоночника – это хроническое заболевание с погредиентным течением. Как правило, начавшись на каком-то одном уровне, он постепенно захватывает и другие отделы позвоночника. При этом нарастает и тяжесть неврологических вертеброгенных расстройств. Изменения в межпозвонковых дисках носят органический характер и малообратимы. Вместе с тем, обычно к органическим изменениям в позвоночнике присоединяется комплекс функциональных расстройств (нарушения биомеханики позвоночника, патологический двигательный стереотип и т.д.). Следует подчеркнуть, что остеохондроз позвоночника требует регулярного лечения и при отсутствии обострения его неврологических проявлений. Мануальная терапия позволяет приостановить прогрессирование патологических изменений в позвоночнике и межпозвонковых дисках, уменьшить функциональные и отчасти органические нарушения в позвоночных двигательных сегментах, обеспечивает эффективную профилактику обострения неврологических проявлений остеохондроза позвоночника [8, 10, 18, 20, 26, 27].

Материалы и методы

Основная группа пациентов, посещающая отделение восстановительного лечения поликлиники НМХЦ в 2007–2009 гг., это были пациенты, страдающие дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника с неврологическими синдромами:

2007 г. – 508 человек (93% от общего количества неврологических пациентов);

2008 г. – 514 человек (87 %);

2009 г. – 559 человек (88 %).

За период 2007–2009 гг. работа мануального терапевта заключалась в приеме первичных пациентов в ОВЛ поликлиники НМХЦ и проведении сеансов мануальной терапии. Контингент пациентов складывался из четырех основных нозологических потоков:

-

1. Пациенты с неврологическими проявлениями дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника (остеохондроз, спондилоартроз , спондилез).

-

2. Пациенты с неврологическими расстройствами периферической нервной системы без поражения позвоночника (туннельные синдромы, мононейропатии, полинейропатии, постравматические поражения отдельных нервов и др.)

-

3. Пациенты с сосудистой патологией шейного отдела позвоночника – проведение дифференциальной диагностики со спондилогенной патологией этого отдела позвоночника.

-

4. Пациенты с патологией внутренних органов (урология, гинекология, гастроэнтерология, кардиология) – проведение дифференциальной диагностики со спондилогенной патологией соответствующих отделов позвоночника.

Во время консультативного приема проводилось полное клинико-неврологическое исследование пациента. Во время неврологического исследования при необходимости назначались дополнительные методы исследования (рентгенография, КТ или МРТ отделов позвоночника, доплексное сканирование сосудов, электромиография и др.). После этого планировалась повторная консультация. Во время ее решался вопрос о проведении сеансов мануальной терапии и/или о направлении к другим специалистам (профильной патологии, нейрохирургу). Проведение мануальной терапии регламентировалось клиническими неврологическими проявлениями патологии отделов позвоночника. К каждому пациенту использовался индивидуальный подход. Лечение проводилось на многофункциональном столе «Manuter» Finland, при необходимости использовалась тракционная терапия позвоночника (ТТП) на аппарате «Аnаtоmоmotоr» USA.

Большое внимание придавалось достоверным симптомам поражения центральной и периферической нервной систем. Отмечалась степень чувствительных, двигательных, рефлекторных расстройств, и при интерпретации инструментальных методов исследования, создавался алгоритм проведения мануальной терапии [11, 12, 14, 18, 27, 34, 40].

Комплексное лечение позволяло усилить лечебный эффект и проводилось в отделении восстановительного лечения поликлиники с согласованием физиотерапевта отделения. Все пациенты с заболеваниями периферической нервной системы проходили лечение амбулаторно.

В ОВЛ поликлиники центра при лечении вертебро-генных неврологических синдромов за отчетный период применялись следующие сочетания:

-

– мануальная терапия + тракционная терапия позвоночника;

– массаж спины, шейно-воротниковой и поясничнокрестцовой областей;

– физиотерапия (фонофорез гидрокортизона, электрофорез лидазы, а при обострении болевого синдрома диадинамические и синусоидальные модулированные токи, электрофорез новокаина, переменное магнитное поле);

– в/м блокады новокаин 0,5% + дипроспан (1 раз в неделю);

– иглорефлексотерапия.

По числу дней нетрудоспособности группа больных с вертеброгенной патологией занимала первое место среди пролеченных больных. Средняя продолжительность лечения у мануального терапевта занимала от 7 до 14 дней (от 4 до 8 сеансов мануальной терапии). Отмечены случаи лечения пациентов 2–3 дня, а также до 30–40 дней (в зависимости от формы заболевания, стадии обострения, течения, пола пациента, его возраста).

Результаты и обсуждение

Наиболее часто в клинической практике встречались болевые рефлекторные синдромы (около 85% больных с болями в спине) [3, 9, 12, 14, 17, 18, 39]. Они были обусловлены раздражением рецепторов фиброзного кольца, мышечно-суставных структур позвоночника и не сопровождались неврологическим дефектом. Среди прочих соматовегетативных реакций развивался более или менее локализованный мышечный спазм, представляющий собой защитный физиологический феномен, ограничивающий подвижность пораженного отдела позвоночника [5, 6, 9, 12, 19, 34, 37, 40].

Компрессионные корешковые синдромы были обусловлены более простым процессом – механическим воздействием грыжевого выпячивания, костных разрастаний или другой патологической структуры на спинномозговые корешки и/или корешковые сосуды [1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 20, 30, 33]. Возможность поражения корешка спинномозгового нерва при дистрофических изменениях в МПД обусловлена тесными топографо-анатомическими взаимоотно-ше-ниями с окружающими нервно-сосудистыми и костными структурами [1, 3, 9, 11, 14, 17, 20, 21, 30].

Табл. 1. Коли

|

Рефлекторные болевые синдромы / Проведение мануальной терапии (кол-во пациентов) |

Компрессионные синдромы / Проведение мануальной терапии (кол-во пациентов) |

p<0,001 |

||||||||

|

Церви-калгии |

Цервикобра-хиалии |

Торакалгии |

Люмбалгии |

Люмбо-ишиалгии |

Сакралгии |

Радикулопатии C3-C8 |

Радикулопатии T1-T12 |

Радикулопатии L1-S1 |

– |

|

|

2007 г. |

14/8 |

21/13 |

5/4 |

29/21 |

33/24 |

8/5 |

28/15 |

5/4 |

39/21 |

– |

|

2008 г. |

11/5 |

18/15 |

7/3 |

22/18 |

37/31 |

3/1 |

38/29 |

2/- |

46/41 |

– |

|

2009 г. |

21/18 |

24/21 |

11/8 |

36/34 |

38/35 |

5/2 |

31/27 |

9/5 |

51/47 |

– |

Дробышев А.В., Мелик-Оганджанян Г.Ю.

ПРИМЕНЕНИЕ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЦЕНТРА

Мануальная терапия, как и любой вид лечения имеет свои критерии вылечиваемости. Среди субъективных это – уменьшение болевого синдрома или полное исчезновение, увеличение объема активного движения в определенных отделах позвоночника, уменьшение или исчезновение чувствительных расстройств, улучшение координации и т.д. Объективные критерии определялись при физикальном и инструментальном исследованиях. При осмотре определялась степень снижения спастичности мышц, увеличение объема пассивных движений в сегментах позвоночника, исчезновении неврологических расстройств (чувствительных, рефлекторных, тонических, температурных и др.). Проведение рентгенографического и/или МРТ исследований в динамике определяло изменения в структуре позвоночно-двигательного сегмента, доплексное сканирование в динамике показывало на количественные и качественные изменения в кровотоке после лечения [1, 6, 13, 15, 22, 25, 45].

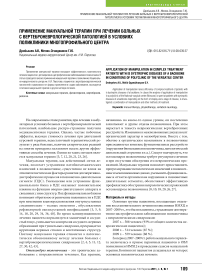

Выздоровление – предполагало значительное улучшение состояния от исходного (с улучшением самочувствия и серьезными изменениями в лучшую сторону при инструментальных исследованиях). Эти пациенты в течении отчетного периода были на курсе лечения один раз , и в дальнейшем жалоб не предъявляли. Улучшение – пациенты которые проходили лечение не менее 2 раз в год. После проведенного курса отмечали исходное самочувствие как до обострения заболевания. Незначительные положительные изменения в данных инструментальных методов исследования. Самая большая группа пациентов. Без изменений – проводимое лечение не способствовало улучшению состояния. Ухудшение – определение эффекта с одного сеанса проводимого лечения , достаточно редко отмечаемая группа пациентов.

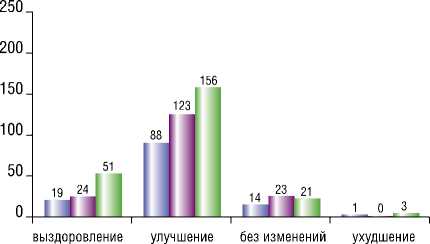

За отчетный период (2005–2007 гг.) в ОВЛ применялись различные сочетанные с мануальной терапией методики лечения больных.

Применение только одной мануальной терапии (МТ) в лечении вертеброневрологических больных оправдано при невыраженном болевом синдроме в подостром или

I ■ 2007 год I ■ 2008 год I ■ 2009 год

Рис. 1. Результаты проводимого лечения мануальным терапевтом (количество пациентов) за период 2007–2009 годов в ОВЛ поликлиники НМХЦ

Рис. 2. Сочетание других методов лечения с мануальной терапией (количество пациентов) в ОВЛ поликлиники НМХЦ 2007–2009 годы

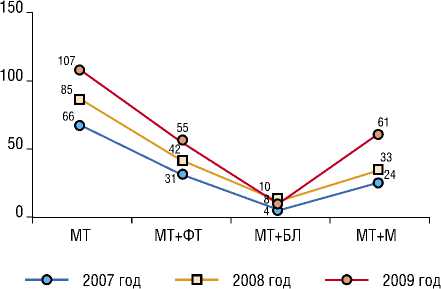

мт+ттп

Рис. 3. Соотношение проводимой мануальной терапии (МТ) к сочетанию мануальной терапии с тракционной терапией позвоночника (ТТП) (количество пролеченных пациентов) в ОВЛ поликлиники НМХЦ за 2007–2009 гг.

хроническом течении заболевания [2, 3, 14, 20, 34, 40]. Сочетание мануальной терапии и физиотерапии (МТ+ФТ) было оправдано при выраженном мышечно-тоническом синдроме, при гипотрофических расстройствах, при нейро-васкулярной патологии. Чаще всего МТ сочеталась с миостимуляцией, ультрофонофорезом, магнитотерапией [7, 8, 16, 19, 24, 29, 31, 35, 38]. Сочетание мануальной терапии и лечебных блокад (МТ+БЛ) применялось при острых стадиях заболеваний, выраженности отека перифокальных тканей, локального болевого синдрома. Применялся в основном дипроспан, а также гидрокортизон [2, 5, 11, 26]. Сочетание мануальной терапии и массажа (МТ+М) применялось для общестимулирующего воздействия, для подготовки к суставным техникам мануальной терапии [1, 7, 11, 20, 26]. Значительно усиливало эффект мануальной терапии тракционная терапия позвоночника – ТТП [7, 10, 14]. Показания для проведения ТТП [2, 4, 8, 12, 24]:

– сколиозы 1–2 степени;

– компрессионные корешковые синдромы без неврологических дефицитов (грыжа диска);

– мышечно-тонические синдромы грудной и поясничной локализации.

Проводилась ТТП после сеанса МТ и занимала в среднем 20 минут.

Выводы

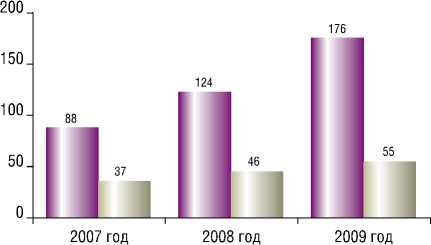

В ОВЛ поликлиники НМХЦ широко представлены все современные методики лечения, применяемые в реабилитологии. Наиболее часто в отделении проходят лечение пациенты с поражением периферической нервной системы, с вертеброгенными неврологическими синдромами. Эффективным и клинически оправданным методом лечения пациентов с вертеброневрологической патологией является мануальная терапия. За отчетный период (2007–2009 гг.) мануальная терапия применялась у 526 человек, из них 455 пациентов (86%; р<0,001) имели неврологические синдромы, связанные с остеохондрозом, спондилоартрозом и другой дегенеративно-дистрофической патологией позвоночника. Эффективность лечения за отчетный период была достаточно высока – у 461 пациентов (87% ; р<0,001) от общего количество пролеченных) отмечалось улучшение состояния здоровья. Принцип комплексности лечения является одним из базовых в работе мануального терапевта, а сочетание мануальной терапии с методами лечения неврологической патологии, которые есть в арсенале ОВЛ, значительно усиливает терапевтический эффект.

Список литературы Применение мануальной терапии при лечении больных с вертеброневрологической патологией в условиях поликлиники многопрофильного центра

- Бродская З.Л. Дифференциальный диагноз дискогенных поясничных болей по рентгенологическим данным//Вертеброневрология. 1995. Т. 1-2, С. 68-69.

- Вейн А.М., Вознесенская Т.Г. и др. Болевые синдромы в неврологической практике. -М.: МЕДпресс, 1999. 372 с.

- Веселовский В.П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия. Рига, 1991.

- Веселовский В.П., Иваничев Г.А., Попелянский Я.Ю. и др. Клиническая классификация вертеброневрологических синдромов. Метод. реком. -Казань, 1995. 16 с.

- Гусев Е.И., Бурд Г.С., Гречко В.Е. Нервные болезни. М.: Медицина. 1988. 638 с.

- Дуус П. Топический диагноз в неврологии. -М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 1995. С. 67-74.

- Епифанов В.А. Медицинская реабилитация. 2005.г. стр.301-303

- Жулев И.М., Лобзин В.С., Бадзгарадзе Ю.Д. Мануальная и рефлекторная терапия в вертеброневрологии. -Санкт-Петербург, 1999.

- Иваничев Г.А. Мануальная медицина. -Казань, 650 С. 2000.

- Кузнецов В.Ф. Стеноз позвоночного канала Минск, 211 С. 1999 г.

- Карлов В.А. Механизмы боли при корешковой компрессии//Журн. неврол. и психиатр. 1997. № 3, С. 4-6.

- Коган О.Г., Шмидт И.Р., Толстокоров А.А. и др. Теоретические основы реабилитации при остеохондрозе позвоночника. -Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1983. 231 с.

- Коновалов А.Н., Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Магнитно-резонансная томография в нейрохирургии. -М.: Видар, 1997. 394 с.

- Попелянский Я.Ю. Клиника и патогенез начальных проявлений спондилоген-ных заболеваний нервной системы//Спондилогенные и миогенные заболевания нервной системы. -Казань, 1981. С. 6-13.

- Попелянский Я.Ю., Попелянский А.Я. Пропедевтика вертеброгенных заболеваний нервной системы. -Казань, 1985.

- Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы. Руководство для врачей. -М.: Медицина, 1989.

- Решетняк В.К. Нейрофизиологические основы боли и рефлекторного обезболивания.//Физиология человека и животных. -М., 1985. Т. 29.

- Селезнев А.Н. Болевой синдром компрессионно-рефлекторного генеза: механизмы развития и пути терапевтического воздействия//Журн. неврол. и психиатр. 1997. № 3, С. 26-31.

- Ситель А.Б. Диагностика и консервативное лечение компрессионного синдрома поясничного остеохондроза. Невропатология и психиатрия 1989 г. № 11.

- Ситель А.Б. Мануальная терапия. -М.: Издатцентр, 1998. 304 с.

- Ситель А.Б Мануальная терапия в России на современном этапе, задачи на будущее./МЗ РФ, ЦМТ МЗ РФ, Лига профессиональных мануальных терапевтов, Российская секция Международной Академии наук. Тезисы первого съезда мануальных терапевтов России. Москва 1999, С. 14.

- Скоромец А.А. Топическая диагностика нервной системы. -М., 1996. 269 с.

- Скоромец А.А., Скоромец Т.А., Шумилина А.П.//Остеохондроз дисков: новые взгляды на патогенез неврологических синдромов. Неврологический журнал. 1997. № 6, С. 53-55.

- Суздальский Р.С. Восстановительная медицина 1998. С. 310-311

- Тагер И.Л. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. -М., 1983. 208 с.

- Тревелл Дж.Г., Симондс Д.Г. Миофасциальные боли. В 2 томах. -М.: Медицина, 1989.

- Хабиров Ф.А. Клиническая неврология позвоночника. -Казань, 2001. 472 с.

- Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю. Вертебрология в терминах,цифрах,рисунках. Санкт-Петербург 2002 г.

- Bohndorf K. Osteochondritis (osteochondrosis) dissecans: a review and new MRI classification//Eur. Radiol. -1998. -Vol. 8. -N 1. -P. 103-112.

- Bonica J.J. (Ed.). The management of pain, 2nd ed. -Philadelphia: Lea & Febiger, 1990.

- Cervero F. Visceral nociception: periplural and central aspects of visceral nociceptive systems//Phil. Trans. R. Soc. Lond. -1985. -Vol. 308. -P. 325-337.

- Cervero F. Visceral pain: mechanisms of peripheral and central sensitization//Ann. Med. -1995. -Vol. 27. -№ 2. -P. 235-239.

- Dorwart R.H. Spinal stenosis//Radiol.Clin.North Am. 1981.

- Dvorjak J., Dvorjak U., Manuele medicine. Diagnostics. -N.Y.: Georg Thieme Verlag, 1986. -149 p.

- Fields H.L. Pain. -New York: Mcgraw-Hill, 1987.

- Kerns R.D., Jacob M.C. Psychological aspects of back pain//Bailliries Clin. Rheum. -1993. -Vol.7. -№ 2. -P. 337-356.

- Katon W, Vitaliano P. Panic disorder. Comprehensive Psychiatry//1987, 28; 151-158 p.

- Kramer J. Intervertebral Disk Diseases. Causes, Diagnosis, Treatment and Prophylaxis. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1990.

- Karlberg M. et al., Limit of stabiliti 1996, 27-28.

- Lewit K., Sachse J., Janda V. Manuelle Medizin in Rahmen medizinishen Rehabilitation. -Barth: Leipzig, 1987. -548 p.

- Lyons G., Eisenstein S.M., Sweet M.B. Biochemical changes in intervertebral disc degeneration//Biochim. Biophys. Acta. -1981., Apr 3; 673(4): 443-53.

- Mathews J.A. Neck pain. In: Klippel JH, Dieppe PA, editors. Practical rheumatology. St. Louis (MO): Mosby; 1995. P. 41-52.

- Melzack R., Wall P.D. Pain mechanisms: a new theory//Science. -1965. -№ 150. -Р. 971-979.

- Modic M.T., Herfkins R.J., Intervertebral disk: normal age-related changes in MR signal intensity//Radiology, 177 (1990), P. 332.

- Wolf H.D. Comments on the evalution of the Sacroiliac joint. Back pain,an international Rewiew. 1990. P. 175.