Применение математического моделирования при экспертной оценке атмосферного загрязнения для предупреждения экологических правонарушений на примере бенз(а)пирена

Автор: Ларионова Е.Ю.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Актуальные вопросы судебно-экспертной деятельности ОВД

Статья в выпуске: 4 (79), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается математическое моделирование и вычислительный эксперимент как актуальные методологии и технологии исследований, основанные на применении прикладной математики и электронно-вычислительной техники для решения научно-исследовательских задач в области экспертных исследований. Представлены результаты методики ОНД-86 для расчёта концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе в случае пожара.

Информационные технологии, вычислительный эксперимент, математическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14335787

IDR: 14335787

Текст научной статьи Применение математического моделирования при экспертной оценке атмосферного загрязнения для предупреждения экологических правонарушений на примере бенз(а)пирена

Математическое моделирование является современным и высокоэффективным методом решения многих научно-практических задач. Как правило, это те задачи, которые сложно или попросту невозможно реализовать экспериментальным путём. Метод моделирования направлен на работу не с реальными объектами исследования, а использует их аналоги, т. е. модели. Используемая модель должна отвечать главному из требований – обнаруживать некоторое сходство с объектом. Благодаря этому сходству можно вместо объекта исследовать модель, как бы замещая объект моделью.

В общем случае можно говорить о некоторой системе условий, в рамках которой достигается отождествление объекта и модели [1].

Стремительный прогресс в области вычислительных технологий привёл к возникновению отдельной области математического моделирования - вычислительному эксперименту. Вычислительный эксперимент - это методология и технология исследований, основанные на применении прикладной математики и электронно-вычислительной техники для решения научно-исследовательских задач.

В этой связи нельзя оставить без внимания мнение и идеи Т. В. Толстухиной , представленные в диссертации на соискание учёной степени доктора юридических наук, посвящённой современным тенденциям развития судебной экспертизы на основе информационных технологий, представленной к защите ещё в 2003 г.: «Под влиянием новых научных идей и теорий, возникших в эпоху НТР, произошёл качественный скачок в разработке методологических основ судебной экспертизы, охватывающей её общетеоретические и методологические проблемы. Это определило задачу интенсификации научных исследований в области судебной экспертизы путём соединения теории, методики и практики в рамках познавательной структуры. В результате значительной научно-поисковой деятельности были созданы предпосылки и разработаны методики решения правовых, судебно-экспертных, управленческих и других задач, реализуемых в сфере юридической деятельности на базе информационных технологий.

Значимые результаты были получены и применительно к судебно-экспертной деятельности. В основе интенсивного развития информационных технологий заложено непрерывное увеличение потока данных, поступающих к человеку» [2]. Согласно мнению Т. В. Толстухиной, современный уровень развития судебных экспертиз уже немыслим без автоматизации управленческих и экспертных операций с использованием средств вычислительной техники [2].

В основе разработки методики решения любой экспертной задачи лежат принципы информатики и кибернетики, а именно: принципы системной организованности объекта познания, количественных определённостей, использования математического аппарата, алгоритмический подход к процессу познания объекта. Одним из требований, предъявляемых к научной обоснованности экспертных заключений, является применение объективных критериев оценки результатов исследования.

Кроме того, потребность в математических методах обусловлена ещё и тем, что экспертные методики имеют, как правило, естественно -научный характер. Процент методик, содержащих математическое моделирование, весьма невысок. Поэтому многие экспертные задачи требуют математического решения и использования для их реализации ЭВМ. Именно математические методы и программно-аппаратные средства расширяют рамки познания, делая его многогранным [2].

Сегодня как следователи, так и эксперты-криминалисты столкнулись с целым рядом задач, связанных с расследованием дорожнотранспортных происшествий и фальсификацией их обстоятельств [3]. Примером одной из таких задач может служить установление условий ДТП и соответствие следовой картины на кузовных элементах транспортных средств данным условиям. Решение задачи должно строиться на детальном анализе результатов контактного взаимодействия, предполагаемых условий совершения ДТП, на построении математической и физической модели либо применении комплексного моделирования.

Одной из важных функций работы экспертно-криминалистических центров системы МВД является расследование пожаров и, соответственно, обеспечение пожарной безопасности объектов ОВД. Вопросы по расследованию причин и последствий пожаров на различных объектах народного хозяйства также приобретают большое значение. Ряд исследователей в последние годы для решения этих задач используют математическое моделирование [4]. Поскольку пожар является многофакторным процессом, то и следы, оставляемые им, имеют множественный и разнородный характер. Экспертиза пожаров, как и любая другая экспертиза, проводится по следам. Изучение следов и даёт информацию о протекании этих процессов.

Основным видом воздействия пожаров на социально-природную среду можно считать химическое загрязнение, т. к. данные загрязнители оказывают наиболее негативное влияние на окружающую среду. Степень опасности процесса горения можно оценить, если знать размер зоны загрязнения и концентрацию токсичных и вредных веществ в зоне. Зона загрязнения представляет собой область пространства, в котором содержание вредных и токсичных веществ в приземном слое атмосферы превышает допустимые санитарно-гигиенические нормативные значения, т.е. предельно допустимые концентрации (ПДК).

Образование таких зон вокруг пожаров обусловлено рассеиванием продуктов горения в окружающей среде [5–9]. Во время горения в окружающее пространство выбрасывается огромное количество опасных веществ. В современных жилых и административных помещениях наряду с традиционными материалами - деревом, древесностружечными плитами, древесноволокнистыми плитами, бумагой, шерстью, шёлком, хлопком - находятся материалы из полиэтилена, полипропилена, полистирола, полиуретана, поливинилхлорида, полиакрилонитрила, нейлона, фенолформальдегида и др. Их используют для покрытия полов, стен, для тепло- и звукоизоляции, санитарных изделий, в красках, при изготовлении ковров, матрасов, подушек, мягкой мебели, бытовых приборов, тканей и др. При горении эти материалы образуют токсичные продукты полного и неполного окисления.

Все полимерные материалы, входящие в состав горючей нагрузки, содержат добавки, которые также образуют токсичные продукты горения. Красители, связующие, пластификаторы и другие аналогичные материалы при горении образуют вредные и токсичные соединения. Например, древесно-стружечные плиты и древесно-волоконные плиты содержат связующих соединений до 10 % по массе. В силу объективных причин полностью избежать образования токсичных продуктов горения практически невозможно, если не исключить использование самих материалов. Концентрации лишь некоторых продуктов горения представлены в табл. 1.

Эта экспериментальная оценка была проведена известным специалистом в области экологии пожаров, заслуженным деятелем науки и техники, доктором технических наук Л.К. Исаевой [5–9]. Токсичность продуктов горения неоднократно изучалась. В научной работе [5] представлен количественный состав основных продуктов горения. Состав продуктов горения материалов, являющихся частью горючей нагрузки жилых помещений и приведённый в таблице 1, получен в результате лабораторных испытаний российских и зарубежных исследователей [5].

Таблица 1

Состав некоторых токсичных продуктов горения горючих материалов, составляющих горючую нагрузку жилых помещений

|

Токсикант |

Концентрация продуктов горения, мг/м3 |

||||

|

Древесина |

ДСП |

Ткань |

Нейлон |

ПВХ |

|

|

1 |

2 |

4 |

|||

|

Диоксид углерода |

2,2×105 |

1,8×105 |

0,8×105 |

0,5×103 |

0,2×105 |

|

Оксид углерода |

26,0×103 |

(5,3-33,0) ×103 |

2,9×103 |

19,0×103 |

23×103 |

|

Цианистый водород |

- |

+ |

3,2% |

3,6×103 |

+ |

|

Метанол |

2,1×103 |

1,7×103 |

1,3×103 |

0,2×103 |

|

|

Формальдегид |

15,0×103 |

6,8×102 |

|||

|

Акролеин |

1,0×103 |

6,0×101 |

|||

|

Ацетальдегид |

8,4×103 |

2,4×103 |

7,4×103 |

4,2×103 |

- |

|

Ацетон |

4,4×102 |

1,0×103 |

1,2×103 |

0,5×103 |

0,4×103 |

|

Бензол |

+ |

0,8×103 |

0,8×103 |

2,4×103 |

8,9×103 |

|

Толуол |

+ |

0,7×103 |

0,4×103 |

1,3×103 |

2,2×103 |

|

Стирол |

- |

0,4×103 |

0,1×103 |

0,3×103 |

0,8×103 |

|

Фенол |

+ |

0,2×103 |

0,3×103 |

0,4×103 |

|

|

Бенз(а)пирен |

+ |

+ |

9×103 |

||

Из анализа табл. 1, согласно выводам [5, 6], у разных по химическому составу материалов образуются одни и те же кислородсодержащие соединения: СО 2 , СО, СН 3 СНО, СН 3 ОН, (СН 3 ) 2 СО, С 6 Н 6 , С 6 Н 5 СН 3 . Количество СО 2 в продуктах горения почти у всех материалов примерно одинаково и находится на уровне летальных доз. Содержание СО и других токсикантов превышает среднесуточные ПДКcc в 1000 и более раз. Для всех горючих материалов концентрации бензола и его гомологов в продуктах горения близки между собой и примерно одинаковы, что объясняется их большой термической стабильностью по сравнению с кислородсодержащими молекулами.

В целом концентрация (C) большинства токсичных органических соединений в продуктах горения составляет C ×(102÷103) мг/м3, т. е. близка, как и у оксида углерода, к летальным дозам. По этой причине гибель людей на пожаре, не успевших покинуть помещение на протяжении 15–30 мин., может наступить не только от отравления СО. Одним из наиболее опасных продуктов горения является бенз(а)пирен, он относится к семейству полициклических углеводородов и имеет первый класс опасности. Бенз(а)пирен – наиболее типичный химический канцероген, обладает свойством биоаккумуляции и поэтому опасен для человека даже при малой концентрации. Согласно российским нормати- вам ГН 2.1.6.1338-03 предельно допустимая среднесуточная концентрация бенз(а)пирена в воздухе ПДКсс = 0,1 мкг/100 м3 = 10-9 г/м3[10].

Для анализа распределения токсичных продуктов горения была использована методика ОНД-86 [11], традиционно используемая для расчёта концентраций вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, но ранее не применявшаяся для оценки подобного распределения в условиях пожаров. Степень опасности загрязнения воз- духа в двухметровом слое над по- верхностью земли характеризуется рассчитанным максимальным зна- чением концентрации токсичных газов – См (мг/м3), соответствующим неблагоприятным метеороло- гическим условиям, когда скорость ветра достигает минимального зна- чения на момент пожара.

_ А х М х F х m х n м~ H 2 х 3/ V A T ,

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, который учитывает условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе; М – количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с; F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ; Н – высота источника выброса над уровнем земли, м; m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из источника выброса; ∆Т – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв, °С.

Для расчёта См необходимо иметь данные о массовой М (г/с), объёмной V1 (м/с) и линейной ω0 (м/с) скоростях выброса продуктов горения. При условии, что известны массовая скорость выгорания, концентрация продуктов горения, площадь пожара, объём продуктов го- рения и температура горения, зна- чения этих параметров определяют расчетом по формуле:

М = V m X S n X С пг X 10 3 , (2)

где V m – массовая скорость выгорания, кг/(м2 х с); S n - площадь пожара, м2; Cпг – концентрация i -гo продукта горения, кг/кг.

Подобный подход к оценке массовой скорости выгорания, а также экспериментальная оценка объёма продуктов горения предложены в [3]. Для оценки линейной скорости выброса продуктов горе- ния ω0 (м/с) использована формула:

to = V. X Vm X

т

V T2 7

где Vпг – объем продуктов горения, м3/кг.

Объем продуктов горения определяется по формуле:

Vn2 i = Zd i X V i , (4)

где di – массовая доля продуктов го- рения.

Расход газовоздушной смеси (м3/с), определяли по формуле:

V =

n x D 2

X to o ,

где D (м) – диаметр устья источника выброса; ω0 (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса.

Значение безразмерного коэффициента F было принято, равное 3 для мелкодисперсных аэрозолей при отсутствии очистки.

Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от

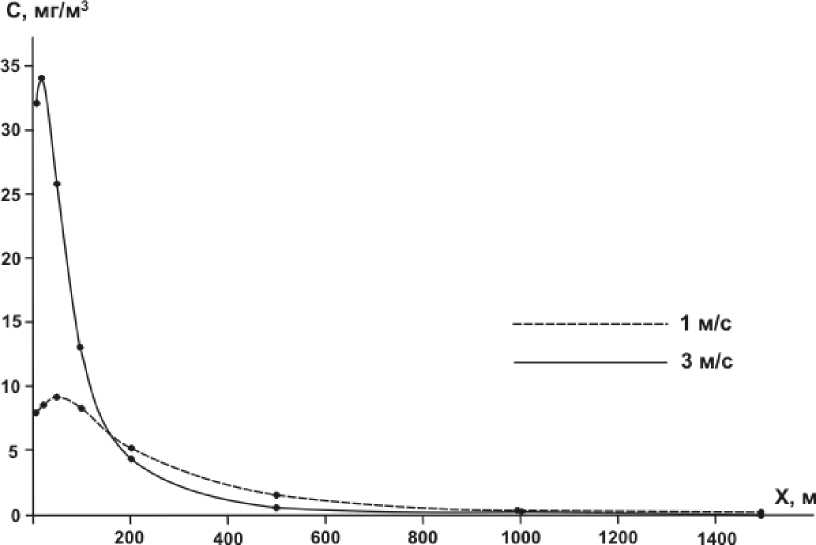

Рис. 1. Изменение расчётной величины приземной концентрации бенз(а)пирена в атмосфере на различных расстояниях по оси выброса при скоростях ветра 1 и 3 м/с

Очень низкое значение ПДК бенз(а)пирена приводит к снижению точности математической оценки концентраций исследуемого вещества. Однако из полученных данных следует, что при пожарах такого рода существует высокая опасность загрязнения окружающей среды конденсированными органическими соединениями. Превышение ПДК наблюдаются на значительных расстояниях от источника пожара.

Таким образом, авторами опробована методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86, на модели пожара. При заданных параметрах процесса горения прове- дено математическое моделирование возможной зоны загрязнения бенз(а)пиреном.

Список литературы Применение математического моделирования при экспертной оценке атмосферного загрязнения для предупреждения экологических правонарушений на примере бенз(а)пирена

- Ларионова Е. Ю. Роль компьютерного моделирования при подготовке специалистов в области судебной экспертизы/Е. Ю. Ларионова, Ю. Э. Голодков, С. А. Баранов, В. И. Демаков//Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: материалы XIХ междунар. науч.-практ. конф. -Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2014 -С. 255-257.

- Толстухина Т. В. Современные тенденции развития судебной экспертизы на основе информационных технологий: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. -М.: МВД РФ Академия управления, 1999.

- Ли В. Н. Трёхмерное графическое масштабное моделирование ДТП//Реконструкция обстоятельств дорожно-транспортного происшествия при проведении судебных экспертиз. Правовые и методические вопросы судебной экспертизы. -Уфа, 2008.

- Мельникова К. С. Разработка математической модели и компьютерного кода прогнозирования распространения пожара в помещениях//Электронный журнал. Научно-технический вестник ФБГОУ ВПО МГТУ им. Н. Э. Баумана. URL: http://sntbul.bmstu.ru/doc/560126/html.

- Исаева Л. К. Экологические последствия пожаров: дис. в виде научного доклада … д-ра техн. наук. -М.: АГПС МВД РФ, 2001.

- Власов А. Г. Пожарная и экологическая опасность твёрдых бытовых отходов: автореф. дис. … канд. техн. наук. -М.: АГПС МВД РФ, 2001.

- Исаева Л. К. Основы экологической безопасности при природных катастрофах. -М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. -158 с.

- Исаева Л. К. Основы экологической безопасности при техногенных катастрофах. -М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. -156 с.

- Исаева Л. К. Пожары и окружающая среда. -М.: Академия ГПС МЧС России, 2001. -222 с.

- ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест (с изм. от 3 нояб. 2005 г., 4 февр. 2008 г.)

- Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86. -Л.: Гидрометеоиздат, 1987. -93 с.