Применение метода морфофизиологических индикаторов в выявлении адаптационных изменений Martes zibellina L. (на примере некоторых территорий Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна)

Автор: Кирбижеков В.А., Девяткин Г.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2016 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье приводятся результаты исследований, характеризующих территориальную относительную разность воздействия факторов среды обитания на соболя. Обнаружены различия в кардиосоматическом, гепатосоматическом индексах, а также в индексах почек и селезенки. Цель исследований заключалась в выявлении адаптационных изменений соболя при воздействии факторов окружающей среды. В основу работы положены результаты исследований, проведенных в период с 2012 по 2013 г. В исследованиях использовались тушки соболя с некоторых территорий трех районов добычи: Западного Саяна, нагорья Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна. Выявлены адаптационные изменения соболя к воздействию факторов окружающей среды. Обнаружены различия в относительном весе внутренних органов между самцами и самками соболя как на одной территории, так и в сравнении с другими территориями исследования. Индексы внутренних органов у самок несколько больше индексов внутренних органов самцов. Достоверны различия индексов внутренних органов особей, добытых на территории Восточного Саяна. Отмечено некоторое повышение морфофизиологических индексов печени и почек у особей, обитающих на данной территории, относительно данного показателя у особей, добытых на территории Западного Саяна, а также у соболей, добытых в Восточном Саяне, отмечено некоторое понижение индекса селезенки относительно того же показателя, выявленного у особей, обитающих на территориях Западного Саяна и Кузнецкого Алатау. Индекс почек у соболей, обитающих на территории Западного Саяна, достоверно ниже индекса почек соболей Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна.

Соболь, морфофизиологический индекс, внутренние органы, окружающая среда

Короткий адрес: https://sciup.org/14084497

IDR: 14084497 | УДК: 599.742.41

Текст научной статьи Применение метода морфофизиологических индикаторов в выявлении адаптационных изменений Martes zibellina L. (на примере некоторых территорий Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна)

Введение. Многочисленными исследованиями показано, что изменение любого экологического фактора отражается на состоянии организма и ведет к каким-либо компенсаторным или адаптационным изменениям, величина которых определяется интенсивностью действующего фактора. Действие фактора считается значимым, если приводит к отклонению от нормы [5].

Адаптации биологических систем к воздействию факторов среды обитания осуществляются на всех уровнях организации живой материи: молекулярном, клеточном, тканевом, органном, организменном, популяционном, биоце-нотическом. Специфика воздействия факторов среды обитания заключается в воздействии на физиологические процессы организма. Что в свою очередь приводит к адаптации организма к данным условиям обитания. Косвенным свидетельством изменения физиологических процессов является относительная масса внутренних органов, функции которых непосредственно связаны с обменом веществ и энергии в организме, – надпочечников, печени, тимуса, селезенки, почек, сердца, семенников [3].

В качестве индикаторов физиологического состояния животных должны использоваться признаки, которые обладают следующими свойствами:

– являются жизненно важными для организма;

– обладают высокой реактивной способностью, то есть четко реагируют на изменение условий внешней среды;

– в своей совокупности дают более или менее полное представление о физиологическом состоянии животных;

– не требуют для обследования сложного лабораторного оборудования (обследование может быть проведено в природной обстановке);

– допускают обследование массового материала, в связи с чем создаются возможности для характеристики популяции в целом.

Метод морфофизиологических индикаторов, разработанный С.С. Шварцем, позволяет регистрировать реакции животных и судить о степени интенсивности воздействия внешних факторов окружающей среды на организм особи [6].

Для морфофизиологического анализа, также разработанного С.С. Шварцем, используются основные органы, принимающие активное участие в процессах метаболизма: сердце, почки, легкие, селезенка, гонады, поджелудочная железа и др. Известно, что степень варьирования какого-либо признака связана со степенью его биологической значимости. Органы, имеющие меньшую значимость, варьируют очень сильно и при недостатке корма теряют в весе больше, чем органы, от работы которых зависит судьба организма. Кроме того, чем однообразнее проходит развитие органа у разных особей, тем меньше будет вариабельность его размеров у взрослых животных данной группы. Чем больше защищен орган от недостатка питательных веществ при общем голодании организма, тем стабильнее будет его развитие и меньше изменчивость.

Большинство показателей связано с общей массой тела животного. Нужно отметить, что чаще всего масса дает более полное представление об истинных размерах животного, чем линейные показатели. Кроме того, с изменением массы тела связан целый комплекс физиологических изменений в организме. Поэтому при оценке морфофизиологической специфики животных необходимо учитывать закономерности циклических колебаний массы их тела, связанных с определенными физиологическими изменениями в организме, приуроченными к сезонным циклическим явлениям (спячка, линька, миграции и др.). Показано, что изменение степени вариабельности является более чутким показателем экологической изменчивости го- мойотермных животных, чем пойкилотермных. При этом в разных группах животных наблюдаются общие закономерности в характере вариабельности отдельных органов.

Наибольшей индивидуальной изменчивостью отличаются печень и поджелудочная железа. Их функциональная деятельность связаны с изменением массы, поэтому для этих органов характерно изменение абсолютной и относительной массы в течение короткого периода времени. Условия существования не остаются постоянными, поэтому относительно высокая вариабельность индексов печени и поджелудочной железы следует считать нормой. А снижение их изменчивости можно рассматривать в качестве индикатора экологического своеобразия исследуемой популяции.

Согласно существующим данным, печень является не только пищеварительной железой, важным органом кроветворения и энергетическим депо организма, но и служит хранилищем запасов белков, среди которых находятся и ферменты, выполняющие функцию детоксикации ксенобиотиков разного происхождения. Масса печени изменяется преимущественно за счет накопления или расходования углеводов. По изменению массы печени можно судить о напряженности обменных процессов. К изменению величины печени приводят и сезонная смена характера питания, а также кратковременные перерывы в обеспеченности кормами. Способность животных к изменению морфофизиологических особенностей в разные сезоны года является важным экологическим приспособлением, в связи с чем изучение сезонной динамики индекса печени имеет важное значение для оценки состояния популяций. В период размножения у животных проявляется половой диморфизм по относительной массе печени. Биологический смысл этого явления заключается в специфике расходования и накопления энергетических резервов самцами и самками, поскольку вынашивание и выкармливание потомства требует увеличения запасов питательных веществ.

Сердце играет важную роль в кровоснабжении организма, транспорте кислорода к органам и тканям. Его масса зависит от физических нагрузок. Более активные, подвижные, способные к длительному мышечному напряжению виды имеют более высокие индексы сердца. К увеличению размеров сердца и интенсификации его функций приводят любые изменения, требующие повышения уровня метаболизма (усиление активности, снижение температуры окружающей среды, рост, размножение и т. п.). Следовательно, вариабельность индекса сердца может служить индикатором условий существования. Зная закономерности сезонной изменчивости относительной массы сердца, можно судить о состоянии популяции в целом, а также разных в физиологическом отношении групп животных [6].

Таким образом, использованный нами в данном исследовании метод морфофизиологических индикаторов имеет особое значение и для сравнения разных популяций одного и того же вида, обитающих в различных экологических условиях, а также при сравнении разных видов животных.

В настоящей статье приводятся результаты исследований, характеризующих территориальную относительную разность воздействия факторов среды обитания на соболя. Обнаружены различия в кардиосоматическом, гепатосомати-ческом индексах, а также в индексах почек и селезенки.

Цель исследования : выявление адаптационных изменений соболя при воздействии факторов окружающей среды.

Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты исследований, проведенных в период с 2012 по 2013 г. В исследованиях использовались тушки соболя с некоторых территорий трех районов добычи: Западного Саяна, нагорья Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна (рис. 1).

Рис. 1. Районы добычи тушек соболя: Западный Саян, нагорье Кузнецкого Алатау и Восточный Саян

Всего обработано и промерено по морфофизиологическим показателям 90 тушек соболя. В качестве морфофизиологических признаков использовался относительный вес внутренних органов, функции которых непосредственно связаны с метаболизмом и кроветворением -сердца, печени, почек и селезенки. Исследование морфофизиологической реактивности организма соболя проводилось с использованием методов биологической статистики и метода морфофизиологических индикаторов. Были определены следующие показатели:

_ ... . т органа ( мг )

-

- индекс органа C (У =------------[6];

т тела ( г )

- ошибка средней арифметической

а т- = —=, где а - среднее квадратическое от-n клонение; n - объем выборки;

-

- среднее квадратичное отклонение

n

Я X , - x ) 2

i=1_________________ n - 1 , а =

где x - средняя арифметическая исследуемого признака; X i - значение отдельного признака вариационного ряда; ( n - 1) - число степеней свободы;

-

- ошибка среднего квадратического отклонения m = ^= , где n - объем выборки;

V 2 n

-

- коэффициент вариации cv = σ ⋅ 100 %, x

где x – средняя арифметическая исследуемого признака;

-

- ошибка коэффициента вариации

где cv – коэффициент вариации; n – объем выборки;

-

- достоверность различий [4]

t = .

√

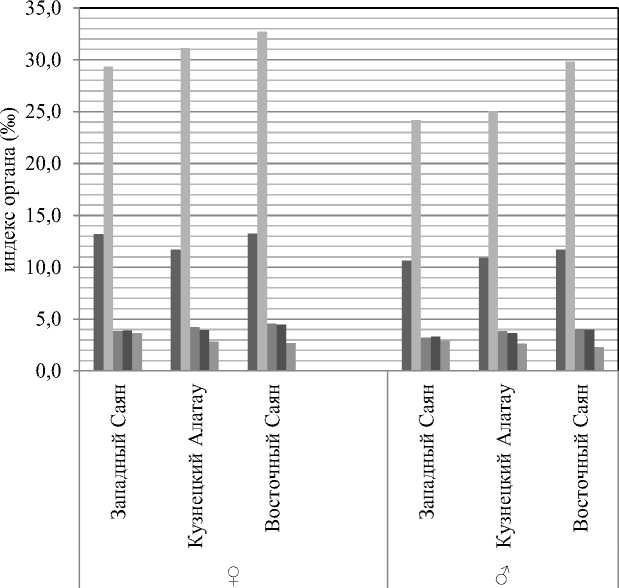

Результаты исследований и их обсуждение. Обнаружены различия в относительном весе внутренних органов между самцами и сам- ками соболя как на одной территории (индекс сердца, индекс печени, ♀ – 13,2; 29,3; ♂ – 10,7; 24,2), так и в сравнении с другими территориями исследования (индекс сердца, ♀ – 13,2; 11,7; 13,3; ♂ – 10,7; 10,9; 11,7).

Достоверны различия индексов внутренних органов особей, добытых на территории Восточного Саяна. Так, отмечено некоторое повышение морфофизиологических индексов печени и почек у особей, обитающих на данной территории, относительно данного показателя у особей, добытых на территории Западного Сая-на, а также у соболей, добытых в Восточном Саяне, отмечено некоторое понижение индекса селезенки относительно того же показателя, выявленного у особей, обитающих на территориях Западного Саяна и Кузнецкого Алатау. Индекс почек у соболей, обитающих на территории Западного Саяна, достоверно ниже индекса почек соболей Кузнецкого Алатау и Восточного Саяна (табл.).

Территориальные попарные различия морфофизиологических индексов Martes zibellina L., ‰

|

Орган |

Пол |

Западный Саян ♀ – 12; ♂ – 21 (A) |

Кузнецкий Алатау ♀ – 20; ♂ – 19 (B) |

Восточный Саян ♀ – 10; ♂ – 9 (C) |

Достоверность различий t |

||

|

A-B |

A-C |

B-C |

|||||

|

Сердце |

♀ |

13,2 ± 1,4 |

11,7 ± 0,8 |

13,3 ± 0,9 |

0,93 |

0,03 |

1,32 |

|

♂ |

10,7 ± 0,6 |

10,9 ± 0,5 |

11,7 ± 0,6 |

0,34 |

1,19 |

0,98 |

|

|

Печень |

♀ |

29,3 ± 4,2 |

31,1 ± 3,0 |

32,7 ± 2,2 |

0,34 |

0,71 |

0,43 |

|

♂ |

24,2 ± 1,7 |

25,1 ± 1,6 |

29,8 ± 3,2 |

0,37 |

1,55 |

1,33 |

|

|

Почка R |

♀ |

3,9 ± 0,3 |

4,2 ± 0,2 |

4,6 ± 0,2 |

1,09 |

2,15* |

1,07 |

|

♂ |

3,2 ± 0,1 |

3,8 ± 0,2 |

4,0 ± 0,5 |

2,36* |

1,61 |

0,38 |

|

|

Почка L |

♀ |

3,9 ± 0,3 |

4,0 ± 0,2 |

4,5 ± 0,2 |

0,22 |

1,77 |

2,14* |

|

♂ |

3,3 ± 0,2 |

3,7 ± 0,2 |

4,0 ± 0,5 |

1,22 |

1,29 |

0,65 |

|

|

Селезенка |

♀ |

3,7 ± 0,7 |

2,9 ± 0,2 |

2,7 ± 0,2 |

1,08 |

1,33 |

0,52 |

|

♂ |

2,9 ± 0,4 |

2,6 ± 0,2 |

2,3 ± 0,3 |

0,60 |

1,16 |

0,92 |

|

* Различия достоверны, P = 95 %.

У соболя, добытого на территории Восточного Саяна, отмечено повышение кардиосомати-ческого, гепатосоматического индекса, а также индекса почек относительно данного показателя у животных, добытых с территорий Западного Саяна и Кузнецкого Алатау. В данной ситуации к факторам окружающей среды, влияющим на адаптацию животных, а именно повышение индексов внутренних органов, следует отнести низкие сезонные температуры воздуха исследуемых территорий. Восточные Саяны характеризуются более суровыми климатическими усло- виями, в отличие от Западного Саяна. Так, климат Республики Тыва много континентальнее, чем в Республике Хакасия. Средние температуры января в Тыве – от –25 до –34 °C, иногда отмечаются морозы до –55…–58 °C, в Хакасии же средние температуры января – от –15 до –21 °C [1, 2].

Отмечены также различия морфофизиологических индексов соболя относительно пола (рис. 2).

■ индекс сердца

■ индекс печени

■ индекс почки п

■ индекс почки л

■ индекс селезенки

Рис. 2. Сравнение индексов внутренних органов Martes zibellina L. относительно территорий исследования и пола животных

Индексы внутренних органов у самок несколько больше индексов внутренних органов самцов. Возможно, самки при меньшем, в отличие от самцов, абсолютном весе тела имеют высокую скорость метаболизма, вследствие чего их относительный вес внутренних органов увеличивается.

Выводы . На основании результатов проделанной работы на исследуемых территориях были выявлены адаптационные изменения соболя к воздействию факторов окружающей среды. Путем изменения объема внутренних органов организм адаптируется к условиям окружающей среды, что, несомненно, является одним из механизмов движения эволюции.

Список литературы Применение метода морфофизиологических индикаторов в выявлении адаптационных изменений Martes zibellina L. (на примере некоторых территорий Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна)

- О состоянии окружающей среды Республики Хакасия в 2013 году: гос. докл./Министерство промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия. -Абакан, 2014. -С. 160.

- О состоянии окружающей среды Республики Тыва в 2012 году: гос. докл./Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва. -Кызыл, 2012. -С. 149.

- Дёмина Л.Л., Боков Д.А. Морфофункциональные изменения в организме мелких млекопитающих в условиях техногенного воздействия (на примере Оренбургского газоперерабатывающего завода)//Вестн. ОГПУ. -2007. -№ 2. -С. 30-34.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. -М.: Высш. шк., 1990. -352 с.

- Тестов Б.В., Пьянкова Д.А., Афонина Т.Д. Тимус и селезенка как индикаторы энергетического состояния животных//Вестн. Перм. ун-та. -2004. -№ 2. -С. 185-187.

- Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод морфофизиологических индикаторов в экологии наземных позвоночных//Тр. ИЭРиЖ. -Свердловск, 1968. -387 с.