Применение методики управляемого роста для коррекции осевых деформаций нижних конечностей у детей

Автор: Дохов М.М., Машуков Т.С., Сертакова А.В., Рубашкин С.А., Тимаев М.Х., Куркин С.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить результаты применения методики управляемого роста в коррекции деформаций нижних конечностей у детей. Материал и методы. Выполнен анализ результатов хирургического лечения 37 детей от 3 до 13 лет с осевыми деформациями нижних конечностей, с вальгусными (20) и варусными (17) деформациями нижних конечностей на уровне коленных суставов. Всем пациентам выполнено хирургическое вмешательство с использованием методики управляемого роста: временный эпифизиодез наружных отделов дистальных зон роста бедренных костей. Оценку результатов применения методики управляемого роста проводили в сроки от 3 до 14 месяцев для вальгусной и от 6 до 15 месяцев для варусной деформации нижних конечностей. Результаты. Оценка результатов применения методик управляемого роста свидетельствовала о клинически и рентгенологически определяемом уменьшении величин бедренно-большеберцового угла перед удалением металлоконструкции при вальгусной деформации в 4,1 раза, при варусной в 3,8 раза. Заключение. Метод управляемого роста— высокоэффективный способ коррекции осевых деформаций конечностей у детей, отличающийся малой травматичностью.

Вальгусная и варусная деформации, деформации нижних конечностей, управляемый рост

Короткий адрес: https://sciup.org/149135139

IDR: 149135139

Текст научной статьи Применение методики управляемого роста для коррекции осевых деформаций нижних конечностей у детей

1Введение. За время роста коленный сустав претерпевает физиологические изменения, которые не носят обязательный характер. По времени вначале возникает варусная, а затем вальгусная деформации во фронтальной плоскости. В возрасте от рождения до одного года варусная деформация коленного сустава может достигать 30°. После одного года с момента начала осевой нагрузки на нижние конечности происходит уменьшение варусной деформации и в среднем к полутора-двум годам большеберцово-бедренный угол приближается к 0°. Вальгусная деформация коленного сустава развивается на втором-третьем году жизни. Максимальный угол вальгусной деформации отмечен в возрасте 3–4 лет и может достигать 20°. После 4 лет происходит постепенное уменьшение вальгусной деформации, и к 7–8 годам значение большеберцово-бедренного угла приближается к соответствующему значению у взрослых и составляет в среднем от 6 до 10°. Описанные изменения являются физиологическим процессом и не требуют лечения. Требуют дополнительного обследования и лечения случаи, когда процесс носит односторонний характер, если определяется выраженная деформация, наличие наследственного характера изменений. Сочетание деформации нижних конечностей с обменными нарушениями также требует обследования и лечения [1, 2].

Ранее для коррекции осевых деформаций конечностей использовались корригирующие остеотомии с применением различных вариантов остеосинтеза (винты, спицы, пластины, аппараты внешней фиксации). Однако эти методики имеют ряд недостатков, таких как травматичность вмешательства, необходимость внешней иммобилизации и длительный реабилитационный период [3, 4].

Методика управляемого роста берет свое начало от операции, предложенной Д. Фемистром в 1933 г., который формировал синостоз между эпифизом и метафизом кости. Метод имел недостаток — необратимость, вследствие чего часто формировалась гиперкоррекция. В 1949 г. W. P. Blount предложил выполнять временный эпифизиодез для коррекции осевых деформаций конечностей у детей с помощью скоб. Однако методика не получила широкого распространения в связи с большим количеством осложнений, самыми частыми из которых были деформации скоб и их миграция. Следующим этапом в развитии методики стало использование винтов, проводимых через зоны роста. Методика дала хорошие результаты, но в связи с необратимыми изменениями, возникающими в ростковой зоне от длительного нахождения винтов, от нее отказались [5–7].

В 2004 г. П. M. Стивенс предложил использовать для временного эпифизиодеза 8-образную пластину с двумя винтами, которые проводятся над и под зоной роста. Способ обладает такими преимуществами, как малоинвазивность и удобство в применении, и лишен недостатков предыдущих методик [8].

Цель : оценить результаты применения методики управляемого роста в коррекции деформаций нижних конечностей у детей.

Материал и методы. Выполнен анализ результатов лечения 37 детей, сопоставимых по возрасту, без сопутствующих обменных нарушений, имеющих осевые деформации нижних конечностей, которые

проходили лечение в детском травматолого-ортопедическом отделении НИИТОН СГМУ в период с 2013 по 2017 г. Среди них 20 имели вальгусную деформацию нижних конечностей на уровне коленных суставов (1-я группа), 17 — варусную (2-я группа).

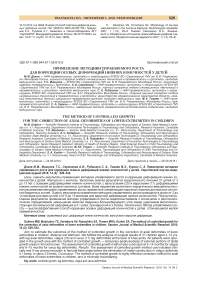

В план обследования пациентов включали обзорные рентгенограммы с определением механической оси нижней конечности — линии, соединяющей центр вращения головки бедренной кости и центр голеностопного сустава. Для выявления степени выраженности деформации определяли проекцию механической оси конечности на коленный сустав (рис. 1 слева ).

Проекция механической оси конечности в зону от 0 до +3 соответствовала вальгусной деформации, а от 0 до –3 — варусной. Расположение механической оси конечности в зоне от –1 до +1 входило в пределы физиологической нормы. Нахождение механической оси в 2 и 3 квадрантах (за исключением физиологического варуса у детей младше двух лет и физиологического вальгуса у детей до 6–7 лет) являлось показанием к хирургическому вмешательству (рис. 1 справа ).

Всем пациентам выполнена операция: временный эпифизиодез зон роста восьмиобразными пластинами. У 30 детей произведена временная блокировка дистальной зоны роста бедренной кости, у 7 детей выполнен временный эпифизиодез дистальной зоны роста бедренной кости и проксимальной зоны роста большеберцовой кости. Пластины устанавливались субфасциально без поднадкостничного выделения кости.

Нагрузки на оперированные конечности разрешали с первых суток после операции. В послеоперационном периоде (через 3 месяца после вмешательства) выполнялись контрольные рентгенограммы коленных суставов для определения стабильности металлоконструкции. Далее пациенты приглашались на контрольные осмотры каждые 3 месяца. При клинически определяемой коррекции деформации выполнялись повторные обзорные рентгенограммы нижних конечностей и металлоконструкции удалялись.

Все клинические исследования осуществляли в соответствии с рекомендациями для врачей по проведению биомедицинских исследований с участием человека в качестве объекта исследования (Хельсинки, 1964), статьей 21 Конституции РФ, Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан (№5487–1 от 22.07.1993, с изм. от 20.12.1999).

Статистическая обработка полученных данных выполнена с помощью надстройки к программе Microsoft Exel — AtteStat. В связи с небольшим количеством наблюдений для анализа использована непараметрическая статистика. Определяли медиану и квартили (Ме (25%; 75%)), для доказательства значимости различий в группах использовали U-критерий Манна — Уитни. Различия считались значимыми при p<0,05.

Результаты . Результаты хирургического лечения оценивались клинически и рентгенологически (таблица).

Основными жалобами родителей были наличие деформации нижних конечностей, нарушение походки, частые падения ребенка. Все пациенты до оперативного вмешательства проходили неоднократно курсы физиофункционального лечения по месту жительства без видимого эффекта. На рентгенограммах нижних конечностей средние значения величины большеберцово-бедренного угла составили 20,5° (19,5°; 23°) при вальгусной деформации и 19° (19°; 20°) при варусной.

Рис. 1. Определение проекции механической оси нижней конечности ( рис. слева ) на квадранты коленного сустава ( рис. справа ) (Stevens P. M., 2012)

Динамика углов деформации нижних конечностей до и после коррекции

|

Группы |

Угол деформации, ° |

|

|

до коррекции |

после коррекции |

|

|

Пациенты с вальгусной деформацией |

20,5° (19,5°; 23°) |

6° (5°; 7,5°) р<0,05 |

|

Пациенты с варусной деформацией |

19° (19°; 20°) |

5° (4°; 6°) р<0,05 |

Примечание: данные представлены в виде Ме (25%; 75%); р — значимость различий величины угла деформации до и после коррекции.

Оценка результатов применения методики управляемого роста проводилась в сроки от 3 до 14 (10 (8; 11)) месяцев для вальгусной и от 6 до 15 (10 (8; 11)) месяцев при варусной деформации нижних конечностей. Применение временного эпифизиодеза дало удовлетворительные клинические результаты в 35 случаях (95%).

У 1 (2,7%) пациента неудовлетворительный результат был связан с миграцией металлоконструкции, выявленной на контрольном осмотре через 3 месяца. В связи с этим пластина была удалена, однако спустя 6 месяцев выполнена повторная установка пластины. В 1 (2,7 %) случае неудовлетворительный результат связан с гиперкоррекцией деформации. Пациент из отдаленного района впервые пришел на контрольный осмотр спустя год после установки пластины, когда родители начали отмечать обратную деформацию (из варусной деформации сформировалась вальгусная деформация).

Во всех остальных случаях отмечалось клинически и рентгенологически определяемое исправление деформации нижних конечностей. На контрольных рентгенограммах, выполненных перед удалением металлоконструкций, бедренно-большеберцовый угол составил 6° (5°; 7,5°) при вальгусной деформации и 5° (4°; 6°) при варусной.

Приводим клинический пример применения методики управляемого роста для коррекции осевых деформаций нижних конечностей у детей.

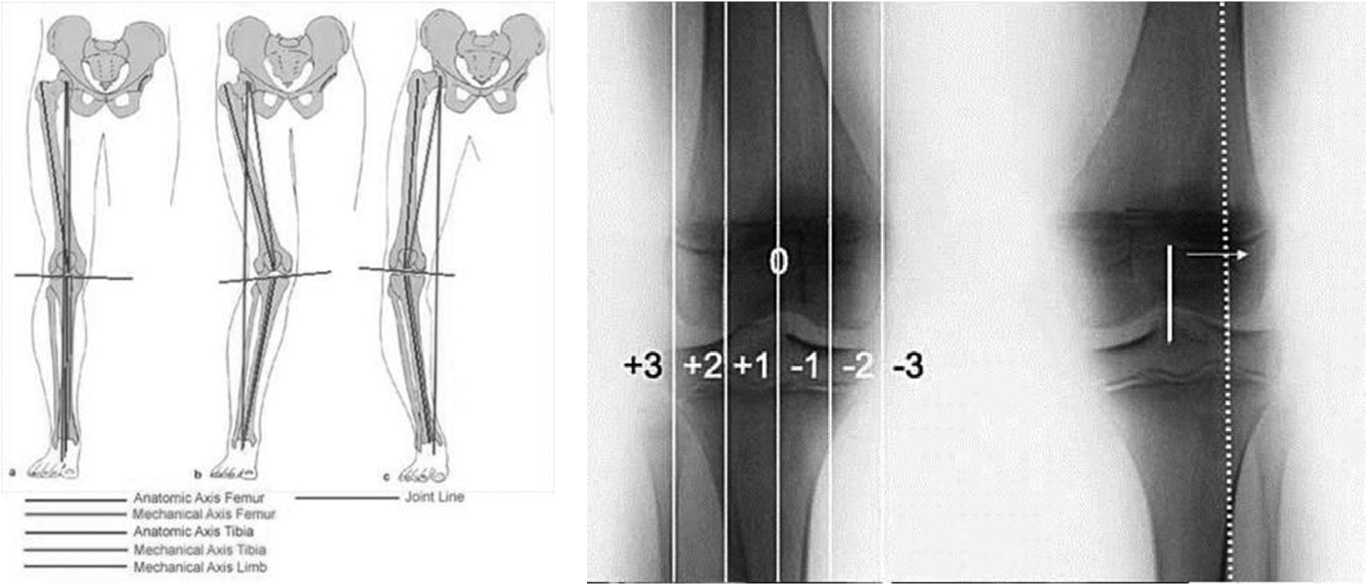

Пациент К. 4 лет поступил в детское травматолого-ортопедическое отделение НИИТОН СГМУ с диагнозом: варусная деформация нижних конечностей на уровне коленных суставов. При рентгенометрии большеберцово-бедренный угол составил 18° (рис. 2). Проекция механической оси конечности располагалась медиальнее третьей зоны. Выполнена операция: временный эпифизиодез наружных отделов дистальных зон роста бедренных костей. Через 11 месяцев произошла коррекция деформации (большеберцовобедренный угол составил 6° и отклонился в сторону вальгуса), конструкции удалены. Иммобилизация на этапах лечения не использовалась.

Обсуждение. Методика управляемого роста отличается высокой эффективностью, безопасностью и простотой. Манипуляции с зоной роста малоинвазивны, малотравматичны, не требуют применения внешней иммобилизации, не ограничивают активность и сохраняют качество жизни ребенка. Отсутствие внешней иммобилизации и, следовательно, необходимости ухода за ребенком обусловливает экономическую выгоду данной методики.

Наше исследование подтвердило опыт, полученный в других клиниках (как российских, так и зарубежных), и показало высокую эффективность методики в коррекции осевых деформаций нижних конечностей у детей. Манипуляции на зоне роста дают возможность полностью устранить биомеханические изменения, возникающие в результате модификации оси конечностей. В наших наблюдениях в 95% случаев удалось полностью устранить деформацию за одно вмешательство. В двух случаях отмечались неудовлетворительные результаты. Первый случай связан с миграцией металлоконструкции, однако после повторного вмешательства через 6 месяцев деформация была устранена. Причины миграции винта установить не удалось. Во втором случае (гиперкор-

Рис. 2. Рентгенограммы пациента К. 4 лет с варусной деформацией нижних конечностей на уровне коленных суставов сразу после установки восьмиобразных пластин ( рис. слева ) и перед удалением пластин через 11 месяцев ( рис. справа )

рекция) неудовлетворительный результат связан с невыполнением рекомендаций врача. Инфекционных осложнений в наблюдаемых случаях не было. Частота осложнений в нашем исследовании не превышала аналогичный показатель клиник, использующих данную методику. Дети вертикализировались на вторые-третьи сутки после операции. В раннем послеоперационном периоде восстанавливался нормальный объем активных и пассивных движений в коленном суставе. Весь период лечения (от установки до удаления пластин) дети вели полноценный образ жизни, продолжали посещать дошкольные и школьные учреждения [7, 8].

С момента внедрения методики управляемого роста в работу отделения количество корригирующих остеотомий, выполняемых в связи с осевыми деформациями нижних конечностей, снизилось в несколько раз. Единичные вмешательства продолжают выполняться при наличии деформации у детей постпубертатного возраста, когда потенциал зон роста недостаточен для коррекции имеющихся деформаций.

В настоящее время показания к применению методики расширяются и проводятся исследования о возможности применения данной методики у детей с деформациями других сегментов конечностей.

Заключение. Метод управляемого роста — высокоэффективный способ коррекции осевых деформаций конечностей у детей. Метод отличается малой травматичностью, высокой эффективностью, небольшим количеством осложнений. Способ позволяет не ограничивать активность детей и помогает им быстро вернуться к обычному образу жизни. Собственный опыт применения данной методики дал возможность снизить количество травматичных вмешательств в несколько раз.

Список литературы Применение методики управляемого роста для коррекции осевых деформаций нижних конечностей у детей

- Моренко E.C., Кенис В. M.Коррекция осевых деформаций коленного сустава у детей методом управляемого роста. Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста 2016; (1): 57-63

- BlountW, Clarke G. Control of bone growth by epiphyseal stapling: a preliminary report. J Bone Joint Surg Am1949; 31 (3): 464-78

- KКенис B.M., Клычкова И.Ю., Мельчен-ко Е. В., и др. Коррекция деформаций нижних конечностей у детей с помощью метода управляемого роста. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2013; (4): 50-5

- Урьев Г. А., Белецкий А. В., Соколовский О. А. и др. Управление ростом при коррекции осевых и укорачивающих деформаций нижних конечностей у детей и подростков. Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста: Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, Курган (13-15 июня 2013); с. 206-7)

- Рыжов П. В., Пирогова Н.В., Шмельков А. В. Применение метода временного блокирования зон роста при лечении деформаций нижних конечностей у детей. Наука и инновации в медицине 2017; (3): 58-61

- Корж H.A. Хмызов С. А. Корольков А. И. и др. Метод временного блокирования зон роста при лечении деформаций нижних конечностей у детей. Ортопедия, травматология и протезирование 2013; (2): 114-21

- Stevens РМ, MacWilliams В, Mohr R. Gait analysis of stapling for genu valgum. J Pediatr Orthop 2004; (24): 70-4

- Stevens PM, Novais EN. Multilevel guided growth for hip and knee varus secondary to chondrodysplasia. J Pediatr Orthop 2012; 32 (6): 626-30.