Применение методов имитационного моделирования к решению задач повышения надежности организационных систем

Автор: Курочкин Валентин Николаевич

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование

Статья в выпуске: 2 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

Предлагается решение задач повышения надежности организационных систем на основе имитационного моделирования, когда систему рассматривают как сеть систем массового обслуживания (СеМО). Для решения практических задач надежности организационных систем предлагается разработанная на основе системы моделирования дискретных систем GPSS Мичиганского университета имитационная модель. Она реализована на примере организационных систем в растениеводстве, интерпретирована как сеть массового обслуживании, имеющую соответствующие технологическим операциям фазы, между которыми по определенным технологией правилам циркулируют транзакты, образуя входящие и выходящие потоки, которые описываются законами распределения. Модель имитирует функционирование организационной системы, что позволяет использовать ее как универсальную, позволяющую исследовать надежность системы. На основании анализа результатов моделирования можно сделать выводы о наиболее рациональной структуре организационной системы, необходимых для надежного функционирования, об оптимальном варианте параметров.

Организационные системы, имитационное моделирование, надежность, сеть массового обслуживания

Короткий адрес: https://sciup.org/140204330

IDR: 140204330 | УДК: 631.17:

Текст научной статьи Применение методов имитационного моделирования к решению задач повышения надежности организационных систем

1 .: 2015 г» MJL Курочкин

Предлагается решение задач повышения надежное™ органи укмонных систем на основе имитационное о моделирования. когда систему рисе хі а гр и еш юг как ссіь cueiем массовою оде.г жива ни я (СсМО). Для решения практических шдач надежности орган и у тип иных l ноте ле предлагается разработанная на основе снстсл гы лгоделпроштня дискретных систем GPSS Мичиганского университета имитационная модель Она реализована на примере оріанпзаішонных ciicjvm в расісннсводстве. интерпретирована как сеіь хсас-совпго обслуживая ені. ej моющую счютЕстствующие тсхнологЕіческпм операциям физы. между которыми по определенным технологией правилам циркулируют траи'шкты, обрівси входящие if выходящие потоки, которые ошісываююя законами распределения. Модель имитирует функционирование органаяішюнноіі си- стслеье. тпі полволяет попользовать ее как х павсрсалыіүні. позволяющую исследовать надежность системы. На основамии амадігкі результатов л голе пиро ванн я можно сделать выводы о наиболее рациональной струк-в ре орі аниза щю н но еі с і іеіс л; ы. нс обход и м ы х д. ія надо жнеи о фу н к ином и рования. об о ігі и л іа т ь ном варна к те параметров.

Адм чекые с орган а ки томны системы, имитационное моделирование, надежность. есть массо вою обеих живания.

There is proposed the sohil ion о Г organizational systems reliability increase task based on imitation mode-1 i ng. m lie и 11 lc sy sic ci l is coiisidc red a s; l і кМм о rk о f ер lc иі ng sy ste lils.

To solve practical problems of organizational systems rcliabilitx I lie re is proposed developed simiihition model on the basis of GPSS discrete sy stems imitation modeling sy stein of the Lnhcrsily of Michigan.

-

11 is і cU[ j Lc me cil c

Tlie model simulates die organizational sx stem operation that allots you lo use it as a universal, allotting to explo rv I lie st Mcj i i rd iab il il v.

Basin” on the sin iiilai ion results analysis, vou can draw co nd ns ions about tlie most rational organizational structure. that is ncccssaiy for reliable operation. the optimal хагіапі parameters.

Kty итшА:. organizational sx stems. Simula I ion, re liability. iiclixork of mass service

Наедем ме, Bou роса м іt адеж е і ос г і і функционирования машин и оборудования посвящены рабоз ы академиков В.М. Криж-кова [I], А.Э. Северного, В. И. Черно ива нова и др.

При решении задач повышения н а деж н ост и сел не к ох оз я Гт ст вен н о и тех н 1t-кіг. отмечал академик В.М. Кряжков [1]. необходимо учшывагь особенносги их рксилуатацип, ю ес ть в каких орі аЕшзашг-онных системах они бул^ использоваться. Обычно определяются зависимости между результатами функционирования л потоком гребованиіһ временем обслуживания, структурой процесса, наличием машин. Выявляются условия, при которых функционирование будет оптимальным' какая стру кту]ла обес пен t j вает обсл уж иванне, сколько необходимо основных и вспомогательных машин, потребность в резервах, гребу е м ы и ре жі j м р абог ы, и еобх од t j м ы е ч атр аты врем е е і и обе л у ж t j ваю щ 11 х п оде и -стем [2, 3]. Определяя указанные условия, тем самым устанавливают соотношение между ос-иовными и всіюмоіаіельиыми ма ш и е і ам и, со t л асов ы вают t j рог і ус к е і ы е спосооеюсти фаз процессов, уровня тех иоло п і чес к и х задело в и про] (ч во лет вен н ы х запасов. Использование длн решения оімеченных задач дегермииироваішых (в гой или иной части расчетов) методов, равно как н применение для различных подсистем неодинаковых методов или подходов моделирования, не иозволяс]' адекваіно определи!ь перечисленные условия, чак как данный подход либо не учитывает случайный характер происходя ших процессов, либо ласт несопоставимые результаты [4] В итою на одних операциях использование техники будет планироваться с перегрузкой, агрегаты не справятся с работой в срок, а на других будут частично простаивать

Цель исследования: разработка алго-рі ітма м атем ат и ч ес ко го и м і ітац и он н ого моделирования организационной системы для решения повышения сс надежности.

;V/t7»w>MK« мсслст)«««ямн, В качестве методической основы использованы работы и о моде л и ро ва н и ю о р ган и за ц и он н ых систем в растениеводстве, выполненные академиком Э.И. Липковичем [5, б].

Для достижения поставленной цели определили задачи, решение которых необходимо для достижения надежного функционирования opj аЕшзациолных систем, задачи разбили на группы. Решение задач первой группы связано с определением вероятностей состояний системы (ве-рояіносгъ обслуживания в системе с отказами, вероятность занятости всех машин с и сте м ы обе луж и ва н и я, вероят 11 ост ь нахождения в очереди не более заданного времени, всрояіность отказа в обслуживании или потери продукции, вероиіности начала обслуживания заявки в момент поступления). На основании полученных ве-рояіносЕСЙ можно выяснить, справляется система с обслуживанием или работает с нереірузкой, насколько велики потерн в системе; какова вероятность наличия межоперационного задела; устойчива ли работа многофазовой системы.

Решение задач вюроіі группы позволяет определить число средств обслуживания с учетом их производительности: например, сколько необходимо рсмончных мастерских для обслуживания работающих в данный сезон в поле.

При решении задач третьей группы с целью моделирования надежности и эф фективности организационных систем их технологические процессы рассматриваются как сети систем массового обслуживания К’сМО)

Решение задач чсівсрюй і руины будет иметь прикладное значение в будущем, когда получат развитие АСУ технологическими процессами на сельскохозяйственных предприятиях. Их решение связано с организацией обслуживания запросов, поступающих в автоматизированную систему.

Решение задач пятой группы позволяет анализировать качество отдельных машин, систем обслуживания, СеМО и на основании анализа делать вывод о наиболее рациональной структуре системы, необходимых технологических заделах и запасах. е і еобх од} [ м ых про 11 з вод е іте л ы к ютя х фаз процессов. Использованы ранее разработанные ЕН Кущевой. С' Л. Никитченко, ЕВ. Мохиревым методики исследоваЕшя Еіадежности оборудоваЕшя и систем их использования р. 7. 14].

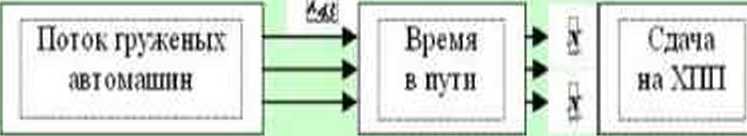

Агумыш/ш»# и я.х/?^с)уят)енмд С ис-пользоваЕшем различных методов модели-ро ваі 11 ія гак их op j а ш тз а ц и oj е е і ых с и стем, как СеМО теоретически возможен) оСюсею-вание параметров предполагаемого оборудования подсистем, исследование возможности использования инноваций. Важными также представляЕотся выводы о соотношениях параметров фаз СеМО и вариантов еірукчур по эффективное! и, полученные по результатам ими іацион лого моделирования. так как они позволяют выбрать или оптимальный вариант структуры, или соотношение параметров. Установлено, что ІСХН0Л0ТИ4ССКИЙ процесс іюірузки зерна Esa пункте ею накопления, перевозки автомашинами на хлебоприемный пункт с последующим взятием проб и взвешиванием может быть предеіавлсн как СеМО. Она будет иметь следующие фазы: поірузка ла автомашины, транспортировка, взятие пробы, взвешивание, разгрузка. Каждая из фаз является системой массового обслужи- вания. Поток обслуживаемся одним или несколькими погрузчиками Обслуженные автомашины перевозят зерно на хлебоприемный нунк], при этом пмесі место обслужи вание погруженных партий зерна транспортной системы, "'автомаигина - дорога -водитель - окружающая среда'1. Последняя, а также водитель и дорога уносят определенные коррективы в составленный план перевозок: из-за влияния случайных факторов продолжительность рейса является стохастическим параметром. Фазы взятия проб и взвешивания, разірузки аиалоі ичио могут быть представлены как системы массового обслуживания [5],

Решение указанных вопросов проектирования систем эксплуатации сельскохозяйственной техники требует использования методов математического моделирования ввиду сложности, а подчас и невозможности организации натурного эксперимента. В частности, математическое мо-дел 11 р ова н і іе при м ен я етс я при и селе до ва-ниях эксплуатагит уборочной техники [6]. Единая методика моделирования технологических процессов, представленЕ1ых в виде п ос л едовател ьност и тех н ол оги ч еск і іх операций, предполагает следующие общие для различных систем моменты:

использование генераторов случайных чисел;

-

- средства, помогающие «разыгрывать^ случайную величину по эмпирическим пли теоретическим за кое зам распределения;

-

- встроенный таймер молельного времени;

-

- автоматическое выполнение некоторых логических операций (проверка состояния очереди и др.);

-

- продвижение таймера до времени возникновения ближайшего события;

присвоение приоритетов и передача управления в ту часть модели, которая со-держ [ jt ал го р ит м об раб от к и б л и жа й 111 его события:

-

с бор стохастических данных в заданных местах модели;

-

- реализация дисциплины обслуживания;

распечатка резулы азов [9].

Язык GPSS [9] учитывает эти моменты с помощью специальных операторов и процедур, чю значнісльно сокращает трудозатраты па создание модели, отечественный аналог - пакет прикладных программ для моделирования сложных дискретных систем (ПМДС). Задача применимости моделирования систем эксплуатации сельскохозяйственной техники решалась на примере уборочно-транспортного и заготовительного процесса - наиболее сложного процесса эксплуатации сельскохозяйственной техники. Задача разработки динамической модели отмеченных процессов поставлена академиком РАН J.H. Лнпкови-чем [6]. На моделях, имитирующих реальный процесс, могут быть решены перечисленные группы задач, в том числе (согласование п р онз водител ьн остей отдельн ы к элементов, обоснование уровней запасов и задел OE. в ыбора мето до в резер в е ір ова е і ия исследования устойчивости и нале ж мост и систем в условиях действия случайных факторов).

Блок-схема моделирования составляется из стандартных блоков в соответствии с реально отображаемой системой [4]. Пошаговое выполнение процедур символически изображается в виде передачи управления от одних блоков к другим. Концепция передачи управления от блока к блоку имеет специфические особенности Конфигурация блок-схемы отражает направления, по которым происходит движение перемещающихся элементов. Каждый такой элемент называется транзактом "Гранзакты являются динамическими, (те. движущимися) элементами GPSS-модели. Работа последней заключается в перемещении транзактов от блоков к блокам (9].

В самом начале моделирования в GPSS-модели пег ни одного транзакта.

В процессе моделирования транзакты входят в модель в определенные моменты времени в соответствии с теми логическими потребностями, которые возникают в моделируемой системе.

У с л од по сч і и aj i11, чз о oocj гуж п ва п и я выполняются в «устройствах». В качестве "устройств" могут выступать как единичные объекты и машины (линии зерноочистительных комплексов), гак и их совокуи-лосчи (звенья зерноуборочных комбайнов, жаток, автоотряды и др.) [5, 6].

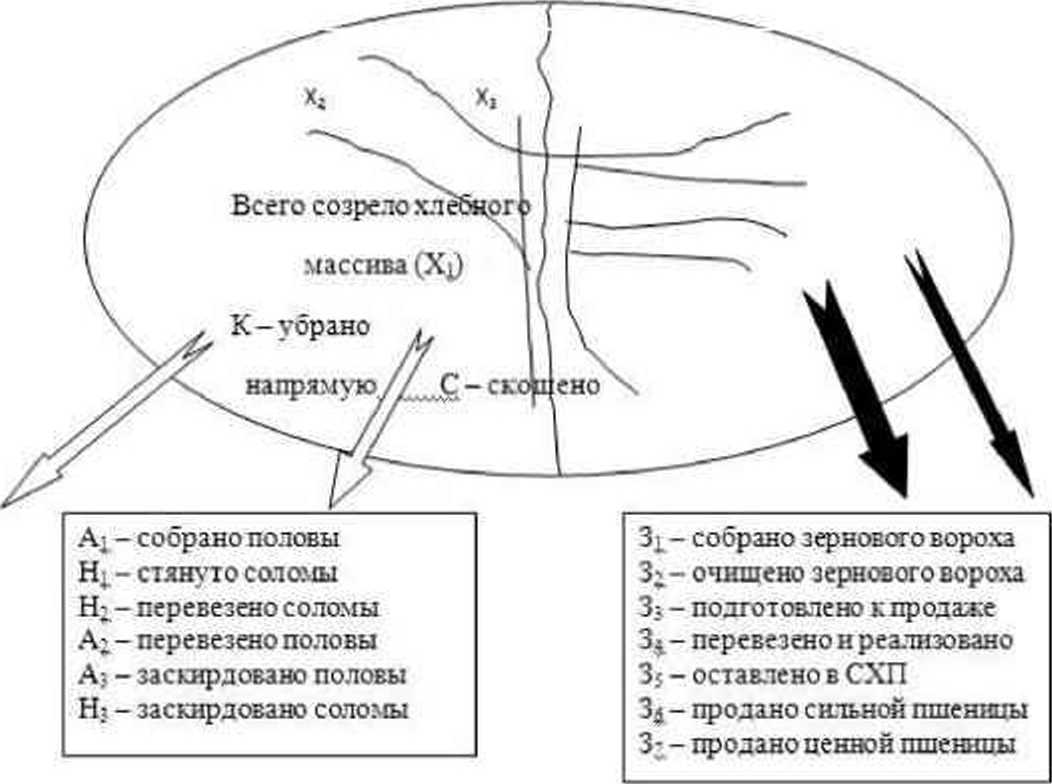

Моментом поступления транзакта в модель являсіся, для рассмаіривасмою примера, уборочЕЮ-траисиорі иого и заготовительного процесса (УТЗП) созревание очередной партии массива.

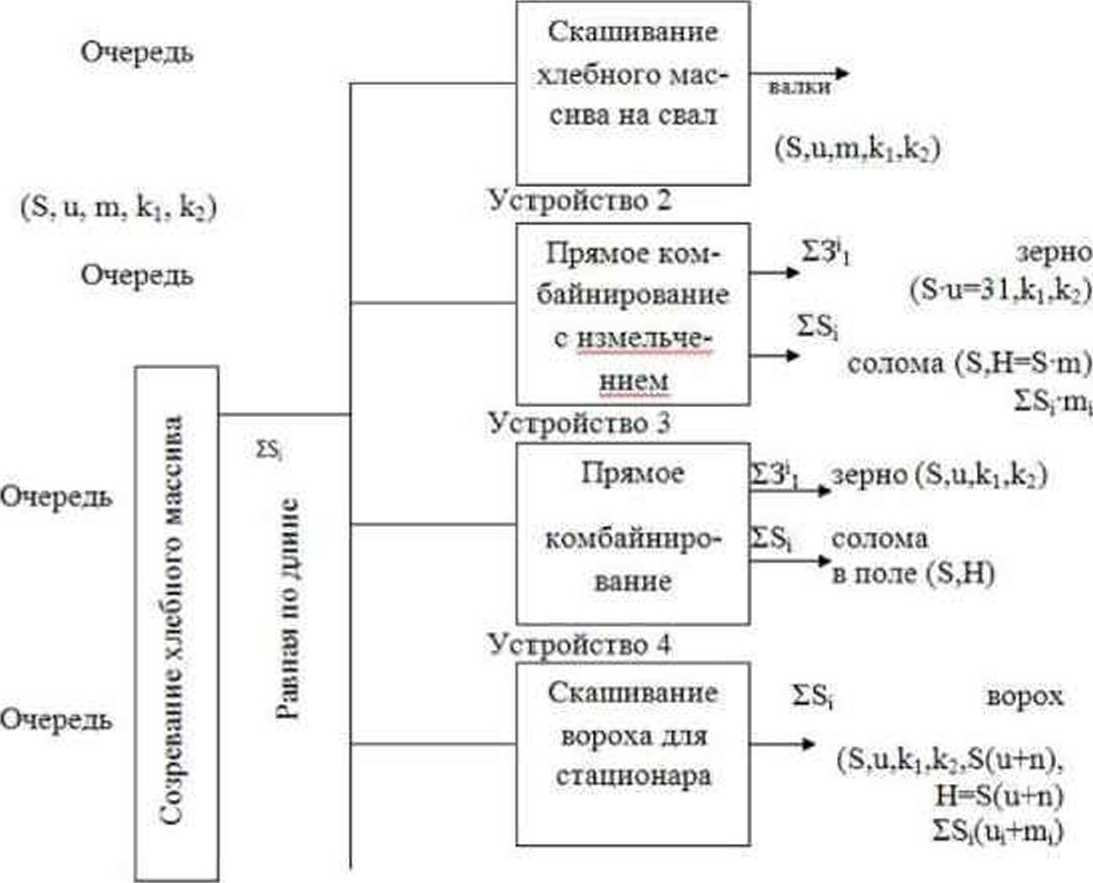

Т 1а созревание хлебного массива вли-яС] множество различных факторов, полому даже посеянные в одинаковых условиях семена дают растения, колоски которых созревают нс одновременно Созревающий массив либо скашивается в валки, либо обмолачиваеюя напрямую, либо убирается для обработки па стационаре.

В общем случае созревание урожая, подготовка почвы для посева, условий для внесения удобрений и т.н. могуч бьпь ин-rep и ретро ваны неслучайной функцией от времени и случайных параметров 7г, ^.\ .V г^л/у , 7;...л

Необходимо существование некоторого іехиологическо]о задела в виде созревшего массива, который необходим для бесперебойной работы машин.

Задел должен быть оптимальным. Ошимальноегь опрсдслясіся двумя факторами. с одной стороны, слишком малый задел может вызвать, в условиях действия случайных факторов, простой техники из-за отсутствия фронта работ и, с другой стороны, возможны потери урожая из-за значительного задела в виде созревшего, но не убранного массива.

С келью моделирования по системе ПМДС представили созревание массива и его обработку в виде материального потока, который время от времени разделяется.

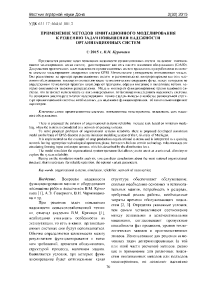

Имеет место следующая схема (рисунок I): за промежуток времени Ati созревает элементарная порция массива с /.г, вся совокупность которых составляет:

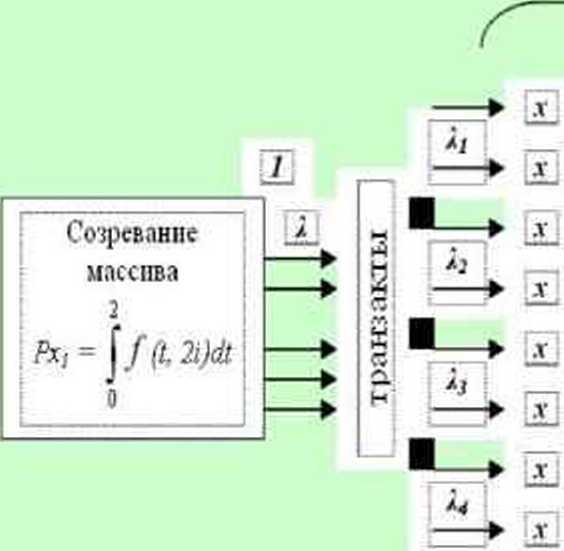

Из этого массива формируются материальные потоки ?ч . л.2 , М и М. Первая фаза процесса приводит к разделению потока в элементе 2 и 3 на два (незерновую и зерновую части урожая). Закономерности обработки потоков Л| , ?vj, Х.< и X также могут быть интерпретированы в виде гистограм-мы. Интересно отметить, что в первой фазе материальные потоки приобретают четко выраженный дискретный характер: бункер зерна, копна соломы, валок скошенного массива, на основании чего предположили неявное существование соответствующих порций (т рай за кгол) еше в созревающем массное.

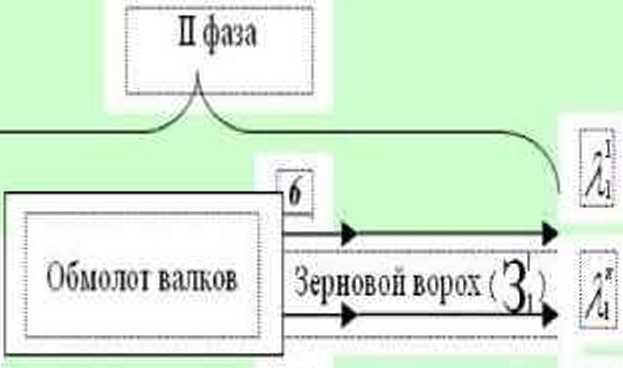

Действительно, убираемый массив в будущем обязательно делится на порции зерна, копны, гектары убранной площади за минуту, час, смену и т.д., го есть [ран-закты существуют физически во все время уборочно-транспортного п заготовительного процесса. Во вторую фазу іюсіуиают валки, которые обмолачиваю]'с запаздыванием, необходимым для их подсыхания до кондиционной влажности (рисунок 2).

Пели задел по валкам недостаточен, обмолачиваются недосохшнс растения, если задел велик, колоски пересыхают и зерно осыпается: во время дождей зерно в валках прорастает, ветром валки может разметать по нолю, при эюм потери урожая дос пи а ест 40 70%, полому величина задела должна бьпь обоснована с точки зрения минимизации потерь урожая.

Заделы по операциям УТЗП

Рисунок I - Схема технологического процесса

-

■ - ограничитель задела: х - задел

Рисунок 2 - Устройство I У ГЗП

Во второй фазе (рисунок 3) продолжается разделение материальных потоков Выходом операций фазы являются зерновой ворох з, = з; + з"+з", нчу на поле н убранная по технологии с измельчением, задел по уборке НЧУ и лущению стерни При уборке незерновой части урожая копны доставляют к месту скирдования.

Для лущения и вспашки входящим потоком служат площади, освобожденные от НЧУ Вспашка следует за лущением, поэтому необходим задел, сглаживающий случайности входящего потока как перед лущением, так и задел, компенсирующий фактическое рассогласование лущения и вспашки.

Заделы:

по зерну н полю с копнами

Рисунок 3 - Устройство II УТЗП

по зерну и лущению стерни

по зерну

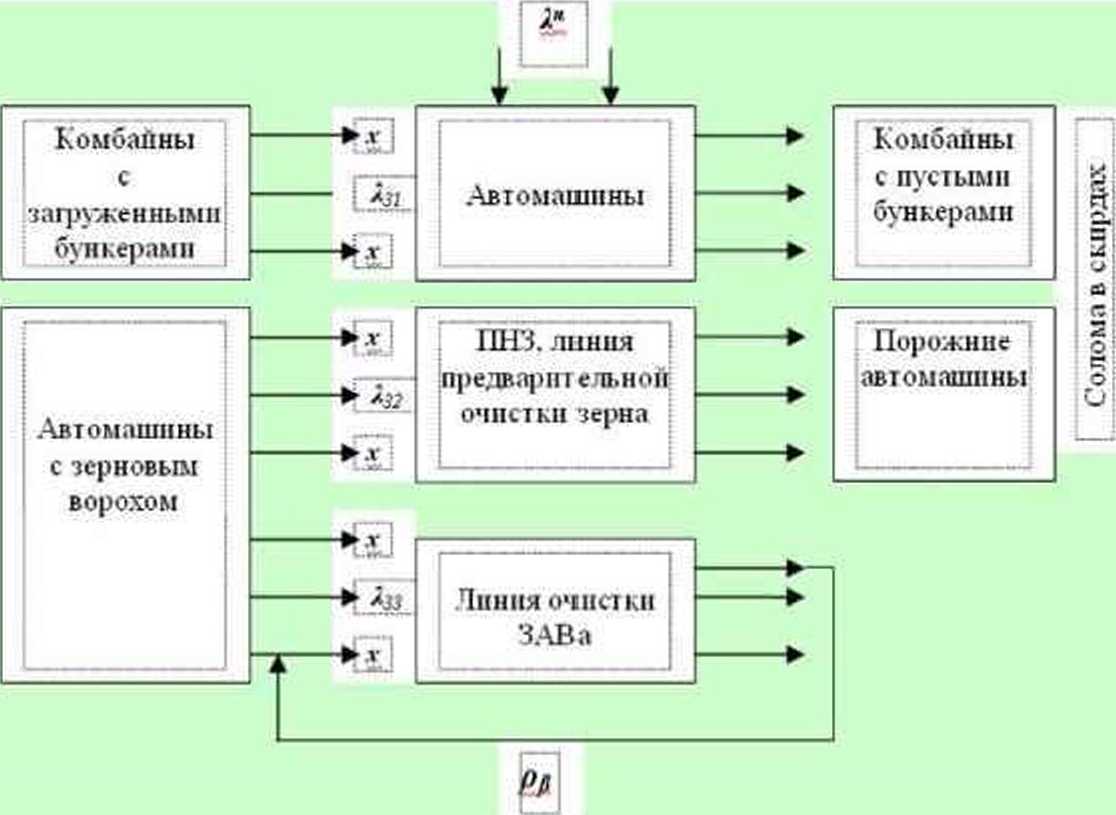

Выходом совокупности операций является площадь под лущение и солома в скирдах (рисунок 4).

Выходной поток исследуемого процесса представлен по рассмотренным опе рациям (рисунок 5) заскирдованной НЧУ и подготовленным для дальнейшего участия в севообороте полем

Подготовленное поле

Рисунок 4 Устройство III УТЗП

а - перевозка зерна от зерноуборочных комбайнов; б - обработка машины на ГП 13; в - обработка зерна на 3?ХВе

Рисунок 5 - Устройство IV У 4*311

2(30) 2015

Поступающий от комбайнов зерновой ворох подлежит перевозке на пункты накопления зерна с последующим разделением на зерно и отходы линией предварительной очист ки зерноочпеги тельного агрегата пита ЗАВ В каждой операции происходит разделение материальных потоков: на загруженные автомашины и зерноуборочные комбайны с пустым бункером; отколы и очищенный ворох (зерно) После предварительной очистки следует первая, и, с вероятностью рр. вторая очистка на соответствующих линиях ЗАВ Подготовленное на линиях очистки ЗАВов зерно накапливается в заданных объемах, затем грузится на автомашины, отвозится на хлебоприемный пункт Накапливание зерна предусмотрено технологией перевозки ав-тоотрядами с целью его загрузки на одну пли несколько смен (рисунок 6)

Рассмотренные фазы исследуемого процесса вошли в основу разработки имитационной модели, с использованием пакета прикладных программ для моделирования на ЭВМ сложных дискретных систем В начале синтезировали блок-схему УТЗП из устройств (рисунки 2-5), Участвующие в каждой фазе процесса машины, оборудование. трудовые ресурсы представлены в виде подсистем, имеющих вход, выход, механизм функционирования, приоритет очереди, качественные и количественные характеристики материальных потоков.

Поток порожних автомашин

*41 - _____________ _____

----► I Накопление п хранение перед отправкой наХПП

Пофузка

Поток груженых автомашин

Поток порожних автомашин

а подготовка зерна к отправке, б погрузка зерна на ПНЗ, « - продажа зерна

Рисунок 6 Устройство V УТЗП

Блок-схема была переведена на язык символов GPSS Исходные данные для моделирования были выбраны из оперативной отчетности сельскохозяйственных предприятий и вначале представлены в виде массивов, характеризующих свал массы в валки (FNoSVAL), прямое комбайниро-вание без (FNcPR) и с измельчением (FNoPRI), сбор массы для стационара (FNoS ГАС), перевозка зернового вороха от комбайнов на зерноочистительный комплекс (FNoGS), предварительная очистка (FNoOCHPI), первичная очистка (FNcOCHP2), погрузка на пункте накопления зерна и перевозка (FNoPIPE), сдача на хлебоприемный пункт (FNdGS). уборка соломы по копенной технологии (F№GS). лущение (FNoL), безотвальная вспашка (FNoBOBP). вспашка отвальная (FNoOBP). перевозка измельченной соломы

(FNoOfC), скирдование соломы (FNoCCP). перевозка массы на стационаре (FNoPZS). обмолот на стационаре (FNoQPS), обмолот с измельчением (FNdOJSVI), обмолот без измельчения (FNoQSV). а также сушка в валках и созревание массы

На основании проведенных исследовании были сделаны следующие выводы Исследование режимов работы организационных систем, их эффективности, а также надежности протекающих в них организационных систем предпочтительно выполнять на модели, основанной на представлении процесса функционирования в виде абстрактного математического объекта - агрегата, имеющего входные, выходные и управляющие и конструктивные параметры. причем в агрегате происходит обслуживание «транзакта» по методике Дж. Шрайбера (рисунок 7)

Выводы. Разработанные: форматированное описание процесса машиноисполь-зования на примере УТ31Қ структуры устройств, входящих в обобщенную модель системы ЭМТП. изоморфны структуре модели идентичны процессу машино-использования в напряженный период ЭМТП.

Для решения практических задач надежности и эффективности организационных систем предлагается разработанная модель на основе системы моделирования дискретных систем GPSS Мичиганского университета.

Устройство 1

Рисунок 7 - Блок-схема алгоритма моделирования УТЗП

Моделирование технологических систем процессов в растениеводстве возможно на их представлении как сеги массового обслуживании (СеМО), имеющей соответствующие технологическим операциям фазы, между которыми по определенным технологией правилам циркулируют транзакты, образуя входящие и вы- ходящие потоки, которые описываются законами распределения. С этой целью в модель GPSS необходимо включение устройств (блоков), соответствующих технологическим операциям. Пошаговое выполнение процедур моделирования символически изображено на алгоритмах (рисунки 3 7) в виде передачи управления от одних блоков другим. Конфигурация блок-схемы отражаез направления, ио которым движутся транзакты, а блоки имитируют операции (фазы, посты) процесса.

Работа модели заключается в перемещении транзактов. что дает возможность использовать ее как у и иверсальну jo для всех периодов машиноиспользования, позволяющую исследовать общие системные свойства: эффективность и надежность, а та к же со гл а сов ы вать п ро 11 з вод і гтсл ьн ост и операции (фаз) процесса, обосновывать уровни межо п ера [ и to н н ых за пасов (заделов) выбирать метод резервирования.

Список литературы Применение методов имитационного моделирования к решению задач повышения надежности организационных систем

- Кряжков, В.М. Надежность и качество с.-х. техники/В.М. Кряжков. -Москва: Агропромиздат, 1989. -355 с.

- Курочкин, В.Н. Системный подход к исследованию отраслевой экономики/В.Н. Курочкин//Вестник аграрной науки Дона. -2013. -№ 3.

- Курочкин, В.Н. Эффективность и надежность функционирования сложных организационных систем/В.Н. Курочкин. -Ростов-на-Дону: ЗАО «Ростиздат», 2011. -494 с.

- Курочкин, В.Н.Управление надежностью в разомкнутой системе восстановления отказов/В.Н. Курочкин, Е.Н. Кущева//В сб. ст. Межд. науч.-практ. конф. «Проблемные аспекты экономического развития России». -Германия, Ганновер: Europaische Wissenschaftliche Gesellschaft, 2012. -C. 364-371.

- Липкович, Э.И. Математическое моделирование механизированных сельскохозяйственных процессов/Э.И. Липкович, В.Н. Курочкин. -Ростов-на-Дону: Книжное издательство, 1987. - 26с.

- Липкович, Э.И. Уборочно-транспортный и заготовительный процесс в районном агропромышленном объединении: основы организации и математическое моделирование/Э.И. Липкович, В.Н. Курочкин, Ю.А. Тимофеев, Л.И. Сергеева и др. -Москва: ВАСХНИЛ, 1986. -160 с.

- Никитченко, С.Л. Автоматизированный контроль надёжности технологических систем растениеводства/С.Л. Никитченко, Е.В. Мохирев, М.Ю. Севостьянов//Механизация и электрификация сельского хозяйства. -2010. -№ 7. -С. 31-32.

- Никитченко, С.Л. Инженерное обеспечение растениеводства. -Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2011. -267 с.

- Thomas J. Schriber. Simulation Using GPSS. -The University of Michigan, 1985. -Р. 900.