Применение методов оптимизации управления к логистическим процессам

Автор: Болтнева Аполлинария Александровна, Рыкунов Ян Игоревич, Стратуца Владимир Андреевич, Вечерская Светлана Евгеньевна

Рубрика: Управление сложными системами

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрено применение инструментов реинжиниринга и оптимизации бизнес-процессов на примере работы департамента логистики сети розничных магазинов. Проанализирована результативность применения этих инструментов с точки зрения достижения оптимального экономического эффекта.

Реинжиниринг, оптимизация, бизнес-процесс, управление, логистика

Короткий адрес: https://sciup.org/148309489

IDR: 148309489 | УДК: 338.12 | DOI: 10.25586/RNU.V9187.18.04.P.55

Текст научной статьи Применение методов оптимизации управления к логистическим процессам

В настоящее время оптимизация бизнес-процессов является одним из наиболее широко применяемых инструментов организации управления [1]. В частности, хорошие результаты оптимизация на основе методов математического моделирования дает при анализе и структуризации логистических процессов, которые по самой своей сути предполагают вариативность ряда экономических и физических параметров процессов [2].

Рассмотрим применение инструментов оптимизации [3] на примере ряда взаимосвязанных логистических бизнес-процессов [4–9] сети розничных магазинов. В качестве объектов анализа выбраны следующие бизнес-процессы:

– процесс погрузочно-разгрузочных работ;

– процесс товародвижения на предприятии.

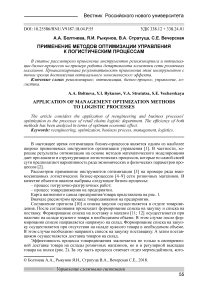

Карта жизненного цикла предприятия/товара представлена на рис. 1.

Вначале рассмотрим процесс товародвижения на предприятии.

Составление прогноза [10] и списка закупок осуществляется в отделе товароведения. После согласования происходит формирование списка на закупку и списка на поставку. Формирование списка на поставку в магазин [11; 12] осуществляется при наличии на складе нужного товара в необходимом объеме. В этом случае после формирования список направляется напрямую на склад. Формирование списка на закупку осуществляется при отсутствии на складе нужного товара в необходимом объеме. В этом случае необходимо направить список на закупку поставщику. А затем поставщиком осуществляется доставка товаров на склад.

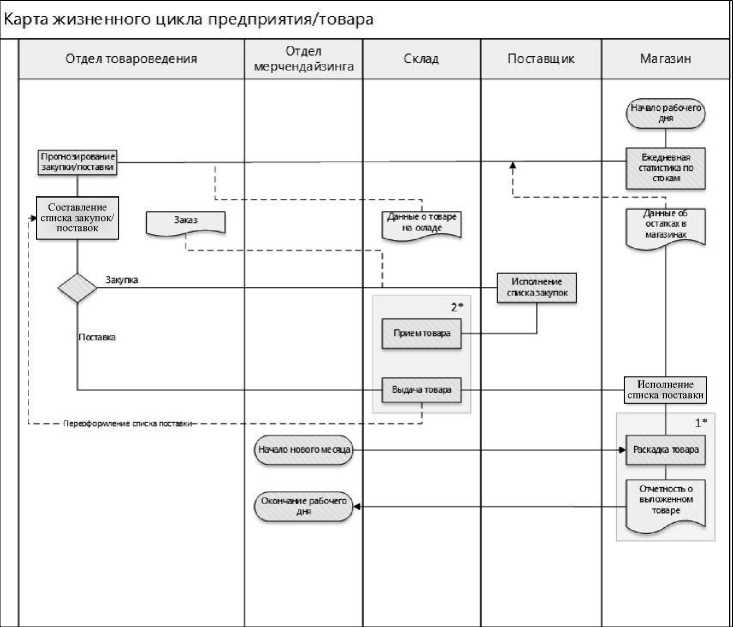

Эффективность процесса товародвижения заключается не только в своевременной доставке товара на склады розничных магазинов, но и в регулярной выкладке товара на полки (рис. 2). За эту часть процесса отвечает отдел мерчендайзинга, кото-

Рис. 1. Карта процессов департамента логистики рый занимается составлением маршрутов для мерчендайзеров, а также подготовкой отчетов по проделанной работе. Маршруты составляются на следующий календарный месяц. Для составления маршрутов необходимо получить адресную программу от региональных директоров. После получения адресной программы формируется загрузочный файл, который загружается в программу построения маршрутов. После построения маршрутов его необходимо вручную проверить на наличие ошибок. Обычно наибольшие временные затраты приходятся на подготовку загрузочного файла и построение маршрута. Все адресные программы поступают в отдел в различных форматах отображения, что вынуждает сотрудников больше времени уделять данному процессу. В итоге, сотрудникам приходится выходить на работу сверхурочно. Выплаты к основному окладу за отработанные сверхурочные часы являются внушительной статьей расходов компании на данный момент.

В работе была поставлена задача разработать подход, позволяющий максимизировать корректность прогноза закупки товара на предстоящий период (сезон). В качестве критерия эффективности оптимизации была выбрана прибыль. Основная задача решается на участке «Прогнозирование закупки/поставки» - «Составление списка за-купок/поставок».

Прогноз складывается из данных статистики на основе территориального расположения магазина (регион, город/село, район), запланированных акций, сезона и т.п. [13].

Серия «Сложные системы …». Выпуск 1

Рис. 2. Карта процессов департамента логистики 1*

Целевой функцией (формулы) является прибыль. Ожидаемый результат складывается из трёх основных показателей:

-

- точность прогноза;

-

- время, затрачиваемое на погрузочно-разгрузочные работы;

-

- качество и время составления маршрутов мерчендайзеров.

При повышении точности прогноза уменьшается списание товара по истечении срока годности, уменьшается количество брака, уменьшается вероятность аутофсто-ков магазинов.

n

• T ;{ P },

-

• P

v n цена товара n = 1

i

Е n • Pi закупки ^ БюДжеТ, i = 1

n ( i

Прибыль = Е V n • р цена товара • T -| Е n ^ P закупки n = 1 V i = 1

i

- Z прочие расходы

-

Е

i = 1

i закупки I брак

где v - скорость продажи товара в определенный период;

{ T } - продолжительность периода продажи;

-

n - количество товара;

Z - прочие расходы;

T - время.

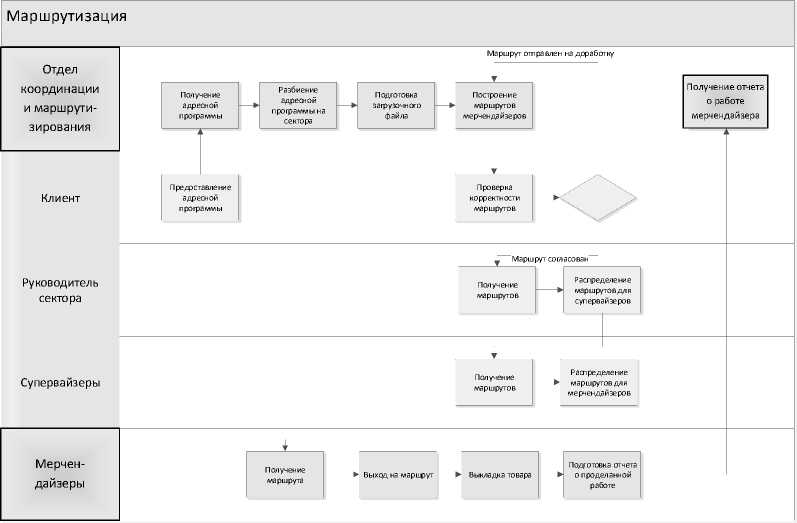

График целевой функции представлен на рис. 3.

Рис. 3. График целевой функции для процесса товародвижения

(где Т – время, P закупки – цена закупки товара, P прибыли – объем прибыли от продажи товара; «1» – зависимость прибыли от времени до проведения оптимизации, «2» – зависимость прибыли от времени после проведения оптимизации, «3» – бюджет на закупку)

На рис. 3 мы видим, что при увеличении точности прогноза заданный уровень прибыли достигается за меньшее время. Отметим, что при анализе целевой функции необходимо учитывать следующие моменты. Во-первых, точность прогноза конечна, т.е. не может бесконечно расти. Во-вторых, точность прогноза можно охарактеризовать стоимостным параметром, который определяется совокупностью затрат собственно на составление прогноза. Если в качестве аргумента функции выбрать стоимость прогноза, зависимость прибыли от этого параметра будет носить экстремальный характер. Кроме эффекта ускорения достижения заданной прибыли в результате повышения точности прогноза сократятся затраты на закупку.

Качество и время составления маршрутов мерчендайзеров можно рассчитать следующим образом:

5 1 + 5 2

T i + T 2

= v ,

/ v = T l

l

У t < 10, n=1

где S 1 – объем адресной программы;

S 2 – объем загрузочного файла;

T 1 – время построения;

T 2 – время проверки;

l – количество секторов адресной программы;

P = k • v • T, где k – коэффициент сложности региона;

v – средняя скорость построения;

T – среднее время на регион;

P – цена.

Серия «Сложные системы …». Выпуск 1

P = n • P сред • k 2^ n }

l

P = I

Регион = 1

n • k 2 • p

k • v • T сред сред

[^региона = P • (1 -1)‘{t = 0.125, 0.25, ..., 1}-штраф, где pсред – средняя цена за 1 маршрут в данном регионе;

k 2 – коэффициент сложности региона в реальном времени (основан на количестве рабочих дней и количестве «разгрузочных дней» [не более 4-х]);

n – количество присланных маршрутов (по факту).

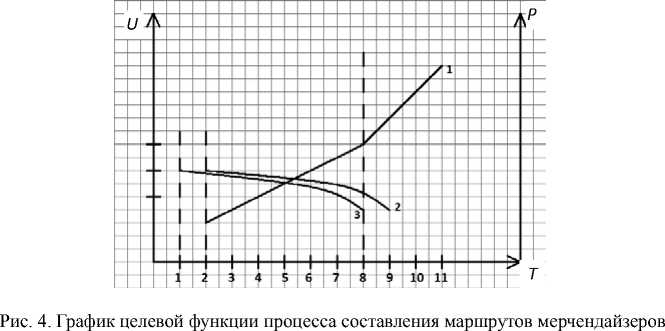

График целевой функции представлен на рис. 4.

(где Т – время, U – скорость построения маршрутов сотрудниками отдела мерчендайзинга, Р – прибыль.

«1» – оплата труда сотрудников отдела мерчендайзинга,

«2» – отношение скорости построения маршрутов ко времени до оптимизации, «3» – отношение скорости построения маршрутов ко времени после оптимизации)

Рис. 4 показывает, что при приведении адресной программы к единому формату сотрудник сможет приступить к работе на 1 час раньше, чем если бы ему пришлось самостоятельно разбивать адресную программу на сектора. Соответственно если работник начнет составлять маршруты раньше, ему не придется оставаться сверхурочно, а зарплатная составляющая в структуре себестоимости снизится.

В результате анализа целевой функции были выявлены следующие закономерности. При увеличении точности прогноза минимизируются закупки лишнего количества товара, а также списывания по истечении срока годности товара. Это позволит уменьшить время, затрачиваемое на формирование списков на закупку, и снизить вероятность аутофстока магазинов. Кроме того, становится возможным повышение качества и сокращение времени составления маршрутов в случае приведения формы адресной программы к единому формату, причем сокращается время подготовки загрузочного файла. При этом также сокращается количество сверхурочных часов сотрудников при подготовке маршрутов, что позволяет сократить затраты на выплату доплат к основному окладу сотрудников. Качественный результат проведенного анализа может показаться вполне ожидаемым и даже очевидным, однако именно предлагаемая модель позволяет провести количественную оценку результатов предполагаемого реинжиниринга.

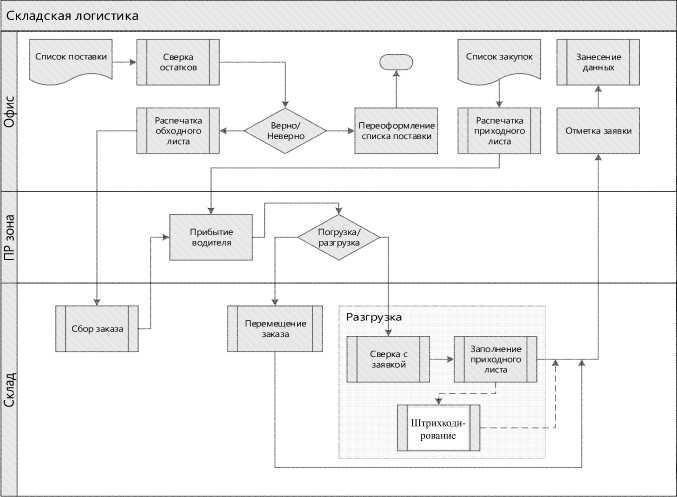

Отдельно рассмотрим процесс погрузочных работ. В данной организации этот процесс происходит с оформлением сопроводительных документов и физическими манипуляциями с грузом, происходящими последовательно. На сегодняшний день оптимизация затрачиваемого времени заключается в предварительной распечатке приходного/обходного листа, содержащего данные о перемещаемом грузе, а также предварительном сборе заказа до прибытия водителя на склад. Данный подход занимает меньше времени, чем если бы документацию распечатывали при получении груза, но всё же отнимает значительную часть рабочего дня сотрудников склада. Необходимо найти менее затратный по времени подход к организации процесса погрузочных работ [14]. Исходя из опыта конкурентов, было принято решение о внедрении на складе процесса штрихкодирования.

Рис. 5. Карта процессов департамента логистики 2*

Предполагается, что внедрение системы штрихкодирования положительно скажется на времени исполнения процесса погрузочных работ. Рассмотрим целевую функцию для подтверждения этого предположения.

n

X CoФ, i=0

n

У t испi

= 0

i = 0

У c n разгр

nn

XP^ XPf j + a I-к

= 0 , = 0 )

i = 0

n

• j + e + a + X L ш , i = 0

• к',

n

Ус

зан

Л = 0

Серия «Сложные системы …». Выпуск 1

где 1) переменные (имеют некоторую степень контроля):

○ время исполнения заявки ( t исп);

– время оформления заявки ( C оф);

– погрузка ( С погр);

-

• время сверки остатков ( P ост);

-

• время сбора заказа ( P сб);

– разгрузка ( С разгр);

-

• время сверки с заявкой ( L св);

– время на занесение данных ( С зан);

-

2) параметры (вне контроля)

-

○ время опоздания водителя ( e ≥ 0);

-

○ время на погрузку/разгрузку ( a ≥ 0);

-

○ количество заявок в день ( n ≥ 0);

-

○ рабочий день ( h ≥ 0);

-

○ коэффициент обработки водителей (0 ≤ k < 1);

-

3) L ш – время на штрихкодирование;

-

4) j – коэффициент при использовании штрихкодирования.

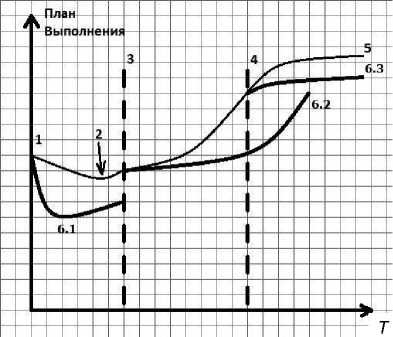

Вид целевой функции показан на рис. 6.

Рис. 6. График целевой функции процесса погрузочных работ

(где Т – время, «План выполнения» – объем отгруженного товара.

«1» – этап первичного внедрения системы штрихкодирования,

«2» – начало использования системы штрихкодирования,

«3» – завершение внедрения системы штрихкодирования,

«4» – завершение разработки методики максимально эффективного использования,

«5» – результаты «Благоприятного» внедрения,

«6.1» – результат неверно выбранного темпа внедрения на участке 1–3,

«6.2» – результат некорректного ввода в эксплуатацию системы штрихкодирования,

«6.3» – недостаточный эффект от внедрения системы штрихкодирования)

Предполагается, что после внедрения весь новый груз будет проходить этап штрихкодирования, что увеличивает С разгр, но позволяет ускорить P сб и L св, а в случае внедрения единой системы и С зан. Стоит учесть, что неверно выбранные темпы внедрения могут привести к таким проблемам, как:

-

– неприемлемое увеличение времени обработки на этапе первичного внедрения;

-

– поздний выход к завершающему этапу на этапе завершения внедрения;

-

– невозможность выхода на максимальную эффективность.

В результате анализа целевой функции было показано, что внедрение системы штрихкодирования даст наиболее положительный эффект. Среди плюсов данного решения можно отметить: создание единой централизованной базы данных товаров на складе, повышение эффективности использования складских мест, уменьшение времени сборки заказа, а также сравнительно небольшие затраты на внедрение данной системы на предприятии.

Применение методов математического моделирования позволяет наглядно продемонстрировать возможный результат от проведения реинжиниринга бизнес-процессов, а в ряде случаев также количественно оценить эффект оптимизации. На основе данного способа принимается решение о необходимости проведения реинжиниринга. В настоящей работе в результате применения инструментария математического моделирования была выявлена целесообразность оптимизации бизнес-процессов департамента логистики в сети розничных магазинов. В результате оптимизации было достигнуто не только сокращение излишних затрат времени (на погрузочно-разгрузочные работы и маршрутизацию), но также и увеличение прибыли вследствие уменьшения выплат сверхурочных и повышения точности прогноза.

Список литературы Применение методов оптимизации управления к логистическим процессам

- Оптимизация производства: методы, проблемы, этапы//«Генеральный Директор» -профессиональный журнал руководителя.

- Золотарев О.В. Инновационные решения в формировании функциональной структуры предметной области//Вестник Российского нового университета. -2013. -Выпуск 4.

- Зайцев М.Г. Методы оптимизации. -М.: ДЕЛО, 2002. -304 с.

- Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес-процессов. Компонентная методология/Ю.Ф. Тельнов. -Изд. 2-е, перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2014. -320 с. -https://www.gd.ru/articles/9326-optimizatsiya-proizvodstva

- Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес-процессов/Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В. Ильдеменов, А.Д. Киселев. -М.: ЭКСМО, 2013. -590 с.