Применение многоволновой сейсморазведки на Бедряжской площади Пермского края

Автор: Ваганова Е.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизические методы исследования недр

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен принцип многоволновой сейсморазведки. Особенностью данных исследований является совместная интерпретация продольных, поперечных и обменных волн. Особое внимание было уделено параметру γ. Представлены два способа его получения. Показана возможность применения двойного лучепреломления для изучения трещиноватости и связанной с ней анизотропией среды. В качестве примера представлены материалы, полученные на Бедряжской площади Пермского края.

Короткий адрес: https://sciup.org/147200682

IDR: 147200682

Текст научной статьи Применение многоволновой сейсморазведки на Бедряжской площади Пермского края

Рассмотрен принцип многоволновой сейсморазведки. Особенностью данных исследований является совместная интерпретация продольных, поперечных и обменных волн. Особое внимание было уделено параметру γ . Представлены два способа его получения. Показана возможность применения двойного лучепреломления для изучения трещиноватости и связанной с ней анизотропией среды. В качестве примера представлены материалы, полученные на Бедряжской площади Пермского края.

При изучении глубинного строения недр и поисках полезных ископаемых оптимально комплексное применение различных методов. Комплексный подход характерен и для каждого метода отдельно, в том числе для сейсморазведки, где совместно используются отраженные и преломленные волны.

Возникновение в твердом теле объемных упругих волн двух типов – продольных (Р) и поперечных (S) было теоретически доказано еще в начале XIX в., а в конце XX в. они были обнаружены на сейсмограммах естественных землетрясений. О необходимости привлечения волн непродольного типа писал в своих трудах Г.А. Гамбурцев [2], который поставил в общем виде задачу создания комбинированного метода, основанного на выделении с помощью трехкомпонентной регистрации преломленных и отраженных волн, носящих продольный, поперечный или смешанного типа характер. Большой вклад в использование поперечных волн сделал Н.Н. Пузы-рев [1, 3].

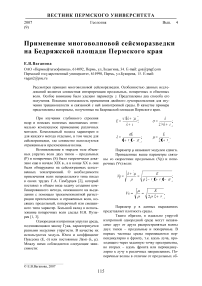

Однородная изотропная упругая среда, подчиняющаяся закону Гука, характеризуется разными модулями упругости. В качестве их используются модуль Юнга и коэффициент Пуассона (Е, σ) или постоянные Ламэ (λ, μ). Между ними соблюдаются следующие зависимости:

E

Параметр μ называют модулем сдвига.

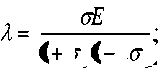

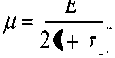

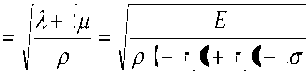

Приведенные выше параметры связаны со скоростями продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн:

Vp

Vs

Параметр ρ в данных выражениях представляет плотность среды.

Таким образом, в идеально упругой изотропной однородной среде могут независимо друг от друга распространяться волны двух типов – продольные и поперечные. В первых частицы среды перемещаются перпендикулярно к фронту, т.е. вдоль луча, проходящего через заданную точку пространства, во вторых – вдоль фронта или перпендикулярно к лучу в различных направлениях. Поперечные волны в отличие от продольных об-

ладают важным свойством пространственной поляризации по отношению к лучу. Различают волны, поляризованные в лучевой плоскости, обозначаемые индексом SV, и в плоскости, перпендикулярной к лучевой – SH. В простых средах при распространении волн SV и SH движение частиц материи относится соответственно к вертикальной и горизонтальной плоскостям.

В жидких и газообразных средах вращение частиц происходит без сопротивления, значит, модуль сдвига μ = 0. Отсюда следует, что поперечные волны могут существовать только в средах, обладающих упругостью формы в отличие от продольных, распространяющихся в любых связных системах.

Важное следствие теории волн – пpоявление обмена (обращения) волн на границах раздела: при косом падении на границу продольной волны в процессе отражения и прохождения одновременно возникают поперечные волны, получившие название обменных PS. Происходит и обратное явление – образование продольных волн SP из падающих поперечных, если при косом падении на границу имеется нормальная составляющая вектора смещения.

Продольные и поперечные волны принадлежат к объемным волнам, поскольку возникновение их связано с объемными (массовыми) силами, действующими в среде. Объемные упругие волны могут существовать как в безграничном пространстве, так и в средах с границами раздела [5].

Осадочные отложения в настоящее время изучаются преимущественно методом отраженных волн, особенно при детальных исследованиях поискового характера.

При сокращении числа перспективных объектов в отложениях пород палеозойского комплекса возникла необходимость в поиске новых направлений геолого-разведочных работ. Одним из них является изучение объектов рифей-вендского возраста.

В южной части Пермского края в 2005 г. были проведены комплексные зональнорегиональные сейсморазведочные работы на Бедряжской площади с целью обнаружения и локализации нефтеперспективных объектов в рифей-вендском комплексе. В тектоническом отношении по рифейским отложениям пло- щадь расположена в пределах Калтасинского авлакогена [4].

Особенностью данных исследований является совместная интерпретация продольных, поперечных и обменных волн. Поперечные и обменные волны используются в настоящее время для расширения возможностей сейсморазведки при комплексном использовании волн разного типа. Основные преимущества применения комплекса волн разного типа заключены, с одной стороны, в независимости, а иногда и большей точности получаемых результатов, с другой – в возможности получения новых дополнительных параметров, позволяющих более полно изучить исследуемый объект, поскольку они несут самостоятельную, независимую информацию о геологическом разрезе. В первую очередь это величина γ = Vp/Vs, которая служит исходной информацией для вычисления значения коэффициента Пуассона a = (γ2 – 2)/2(γ2 - 1) изучаемой среды. В основе определения величины γ лежит сопоставление времен регистрации волн разных типов, отраженных от одних и тех же границ разреза [6].

На первом этапе интерпретации аналогично продольным волнам были выполнены стратиграфическая привязка и корреляция целевых отражений по материалам обработки волн разного типа. Их отождествление и стратиграфическая привязка к одним и тем же геологическим границам на Бедряжской площади проводились на основе анализа результатов обработки данных ПМ НВСП скв.454.

Следующим этапом, который реализуется именно при комплексном использовании продольных, поперечных и обменных волн, является определение дополнительных параметров, несущиех дополнительную информацию о геологическом разрезе. В первую очередь это величина γ = Vp/Vs, которая, как указывалось выше, служит исходной информацией для вычисления значения коэффициента Пуассона изучаемой среды. Для случая использования наборов временных разрезов на продольных и обменных волнах выражение приобретает вид

-

V IT

-

V p 2 T ps 1 .

-

V T

s pp

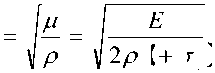

Для каждой пары временных разрезов строились амплитудно-частотные спектры и рассчитывался согласующий оператор фильтра, применяемого затем к трассам временного разреза на РР волнах, с целью приблизить их частотный состав к трассам PS-разреза (рис. 1).

Для вычисления γ использовались два основных способа.

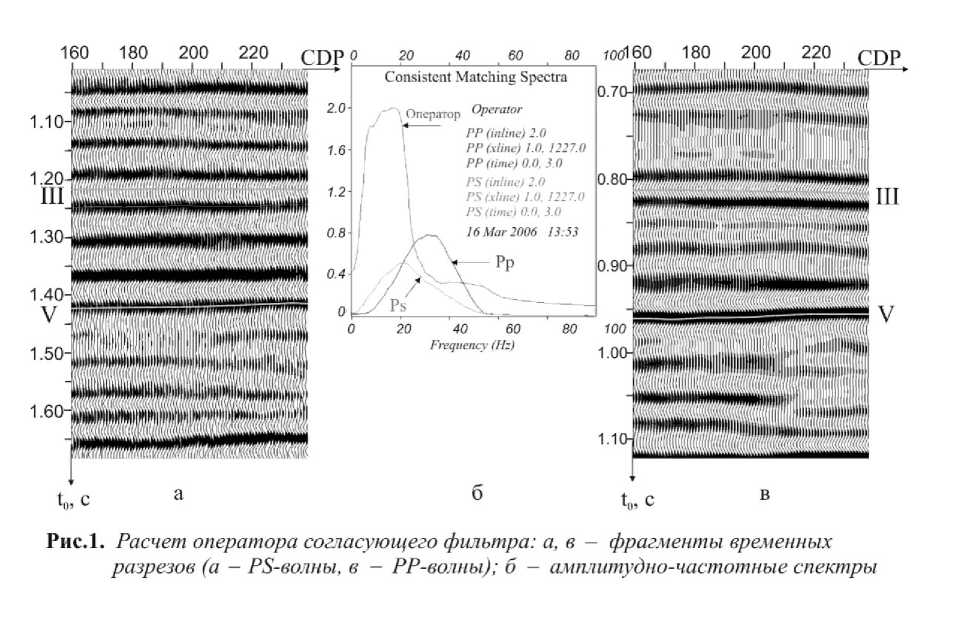

Первый способ, который можно назвать корреляционным, заключается в расчете законов изменения параметра γ в зависимости от времени для редкой сети точек по профилю. Изменения величины γ в различных временных интервалах представлены на контурном цветном дисплее (рис. 2, а ), где визуализируются спектры подобия, рассчитанные для определенного диапазона значений γ (аналогично спектрам скоростного анализа). Выбираются точки графика γ. Основной целью при этом является увязка отражений на РР и PS разрезах, фрагменты которых представлены в центре. В правой части рабочей панели (рис. 1, 2) строится график интервальных значений γ. Наборы полученных γ-законов затем объединяются в коллекцию и интерполируются вдоль профилей.

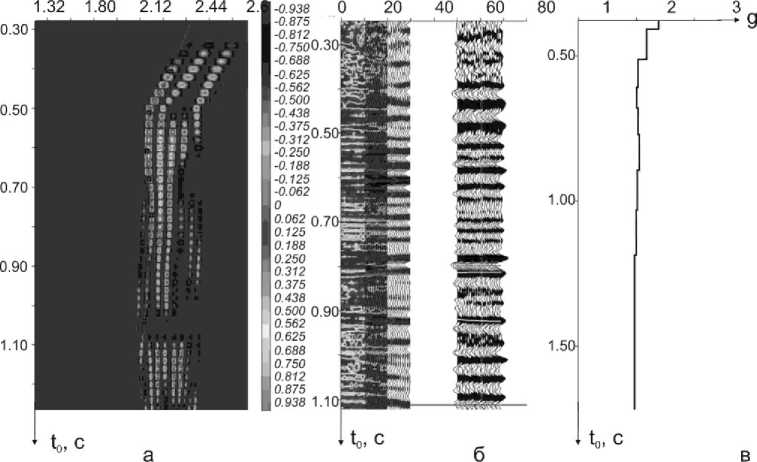

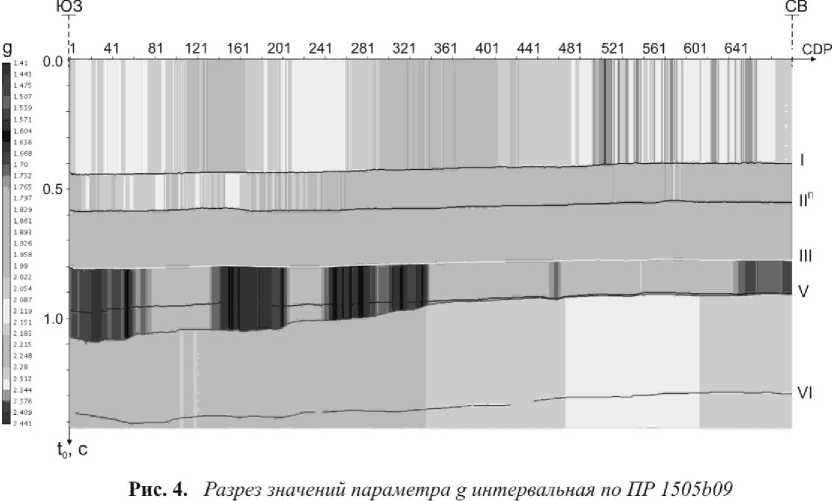

При использовании второго способа определения γ выполнялось пикирование не- скольких маркирующих ОГ (I, II, III, V, VI) для каждой пары РР и PS временных разрезов, на основе которого программный модуль рассчитывал библиотеки параметра γ и выполнял построение разрезов мгновенных и интервальных γ (рис. 3, 4). Основной интерес для интерпретации представили разрезы интервальных γ, поскольку они отражают изменения скоростных параметров в определенных интервалах временного разреза, соответствующих одновозрастным осадочным толщам.

На Бедряжской площади особое внимание было уделено анализу изменений параметра γ в интервалах между отражающими горизонтами III-V и V-VI для изучения петрофизических параметров рифей-вендских отложений. Для этих интервалов были построены совмещенные карты параметров γ и коэффициента Пуассона σ.

Для анализа и оценки результативных карт были изучены имеющиеся на сегодняшний день данные измерений полноволнового каротажа (АКШ) и результаты обработки материалов ПМ НВСП в скважинах Пермской области.

Известно, что скорости Vp, Vs в горных породах, а также их отношение Vp/Vs зависят от литологии, плотности, пористости, термодинамических условий и УВ-

Коэффициент корреляции

Рис.2. Определение зависимости изменения величины g с использованием корреляционного коэффициента: а — корреляционные спектры значений g; б — наборы трасс РР и трасс PS, сжатые в соответствии с выбранными g; в — график интервальных значений g

насыщения. Для большинства терригенных горных пород значения параметра σ находятся в пределах от 0.10 – кварцевые песчаники, до 0.40 – глины. Таким образом, повышенные значения параметров в толще терригенных пород (σ > 0.30, γ > 1.85) свидетельствуют о повышенной глинистости разреза, а пониженным значениям (σ < 0.17, γ < 1.55) соответствуют отложения с повышенной песчанистостью и присутствием коллекторов порового типа.

При совместном анализе карты петрофизических модулей и структурной карты ОГ VВП можно заметить, что над куполами структур (в частности, Хатымской стуктуры) и участками повышенного залегания ОГ VВП располагаются области высоких значений модулей (σ > 0.30, γ > 1.90). Это свидетельствует о глинистости отложений, т.е. отсутствии песчаных коллекторов на этих участках. Области пониженных значений (σ < 0.24, γ < 1.70) приурочены к склонам структур и к впадин-ным участкам площади. Низкие значения σ на склонах структур связаны, вероятно, с накапливанием в этих зонах песчаных отложений.

Необходимо добавить, что присутствие в терригенных породах углеводородов (особенно газа) также понижает значения σ и γ в пласте-коллекторе. Таким образом, области пониженных значений петрофизических характеристик будут наиболее перспективными участками для поисков углеводородов (рис. 3, 4).

Карбонатные породы, преимущественно входящие в состав верхней части ри-фейских отложений, имеют в основном небольшие пределы изменения коэффициента Пуассона (минимальное значение 0.29 – доломит, максимальные значения 0.35 – глинистые известняки и мергели).

Карбонатные коллекторы чаще бывают сложного типа, обычно каверново-трещинные, поэтому изучение коллекторских свойств карбонатных пород тесно связано с изучением трещиноватости.

Для изучения трещиноватости и связанной с ней анизотропией среды в последние годы успешно используется специфическое свойство поперечных волн, называемое двойным лучепреломлением. Суть его состоит в том, что в присутствии анизотропии (трещин

в

пласте) поперечная волна расщепляется на две волны: быструю и медленную, которые можно в определенных условиях зарегистрировать. В результате специальной обработки сейсмических данных можно определить преобладающее направление трещиноватости (естественные оси анизотропии). По разнице времен прихода быстрой и медленной волн можно судить о степени ее интенсивности и рассчитать плотность трещин. В настоящее время разработаны специальные методики для изучения трещиноватости по данным на- блюдений на РР и PS волнах [4]. Коллекторы каверново-трещинного типа развиты и в карбонатной толще рифея Бедряжской площади, о чем говорят результаты анализа керна двух глубоких скважин – 203, 204.

Анализ карты параметров σ и γ, построенной для интервала верхней части карбонатных рифейских пород, показывает слабую дифференцированность петрофизических параметров по площади – значения σ изменяются от 0.30 до 0.35. Наибольший интерес вызывает полоса пониженных значений σ и γ в

западной части площади (σ < 0.33, γ < 2.00). Можно предположить, что более низкие значения петрофизических характеристик связаны с более высоким содержанием доломитов (σ = 0.29) в рифейских отложениях. В то же время исследования керна рифейских отложений показали, что наиболее перспективными (в отношении присутствия УВ) являются пачки доломитов, отличающиеся повышенной трещиноватостью и наличием коллекторов каверново-трещинного типа.

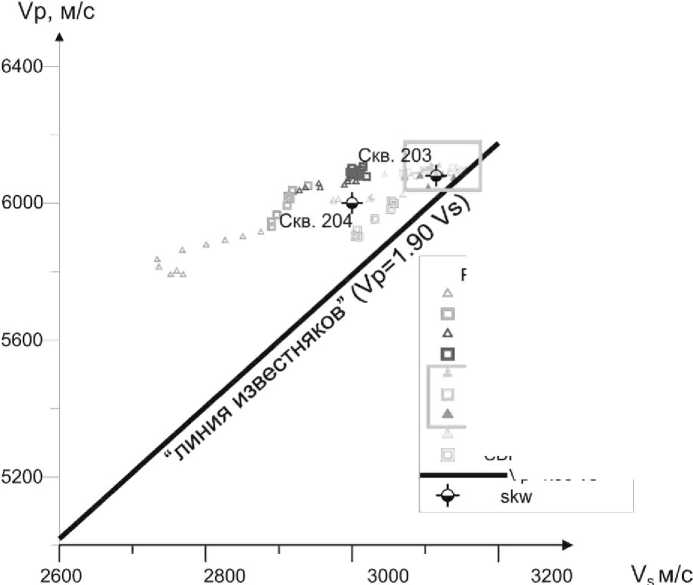

Для более глубокого изучения петрофизических параметров исследуемой толщи был построен разрез псевдоакустических скоростей (ПАК) по ПР 1505b04 с использованием данных АК в скв. 203 и 204. В интервале между ОГ V и ОГ VI были определены интервальные скорости Vp и по γ = Vp/Vs для того же интервала рассчитаны скорости Vs. Кроссплот на рис. 5 представляет корреляционную зависимость между двумя этими параметрами.

Обобщение многочисленных измерений полноволнового каротажа, сейсморазведки и лабораторных данных показало, что для различных литологических разностей Vs почти линейно связана с Vp по всему диапазону скоростей. Для песчаников и глинистых сланцев эта зависимость близка к «аргиллитоглинистой линии» (Vp=1.16Vs+1.36), которая ка к «линии известняков»: (Vp=1.90Vs). Для определения литологии породы на кроссплот нанесен график зависимости Vp=1.90Vs («линия известняков»). Исследуемая толща содержит породы смешанной литологии, поэтому точки графика располагаются далеко от линии «чистых известняков». Наиболее близко к ней оказались точки интервала CDP 900-1300. Высокие значения скоростей (Vp > 6000) в этих точках характерны для доломитов.

Данный участок профиля находится в пределах зоны пониженных значений σ и γ, что подтверждает предположение о повышенном содержании трещиноватых доломитов в этой зоне и о ее перспективности для поисков углеводородов.

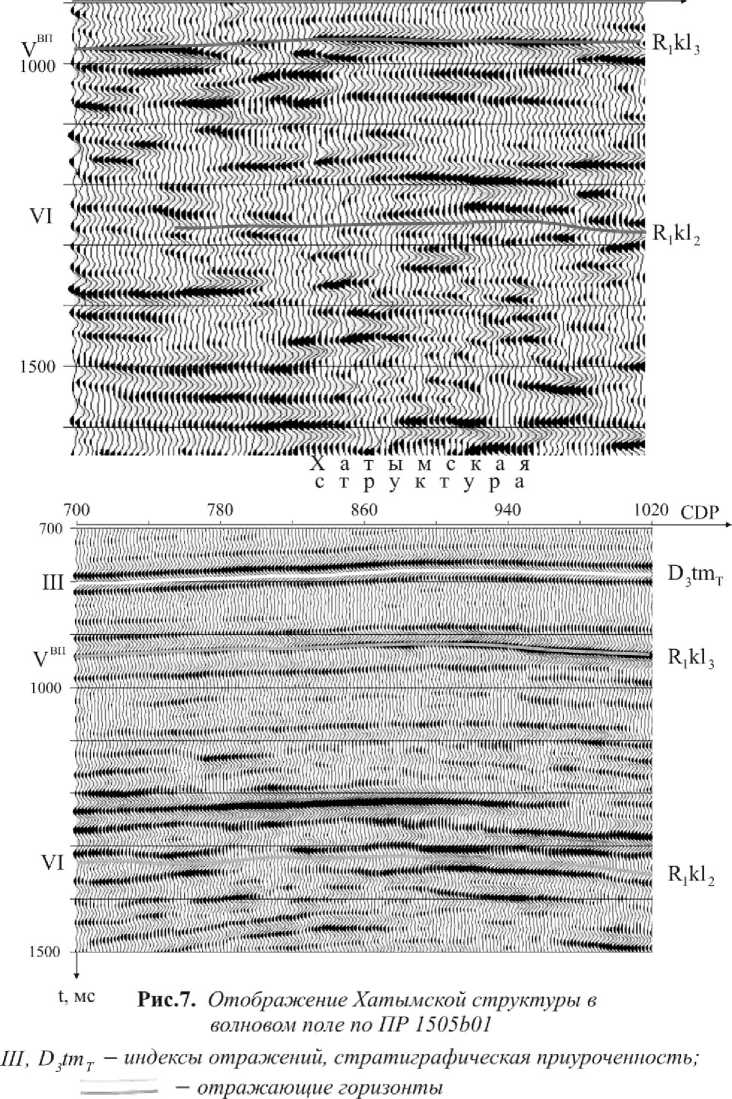

По результатам выполненных исследований уточнено геологическое строение ри-фей-вендских отложений изучаемой территории. В частности, были не только выявлены Ново-Дубовогорская (рис.6) и Хатымская (рис.7) структуры в пределах ранее картируемых куполов Бедряжской структуры, но и закартирован минимум значений γ и σ, предполагающий развитие в разрезе ашитской подсвиты R1kl3 преимущественно доломитов, которые более подвержены процессу трещино-образования, а значит, могут обладать улучшенными коллекторскими свойствами, что очень важно при планировании дальнейших широко используе ется в приложен нии AVO- анализа;

для тых вестняков она

геолого-

щади.

перспектив данной пло- разведочных работ по оценке

Рис. 5. Зависимость между параметрами К, и Vr в интервале верхней части карбонатныхрифейских отложений

PR 15005Ь04

CDP 0-200

CDP 200-400

CDP 400-600

CDP 600-800

CDP 800-1000

CDP 1000-1200

CDP 1200-1300

CDP 1300-1400

CDP 1400-1540

Vp=1.90Vs

Но в о-Ду б о в о г орс к а я структура

482 402 322 CDP

Список литературы Применение многоволновой сейсморазведки на Бедряжской площади Пермского края

- Возбуждение поперечных сейсмических волн импульсными источниками. Новосибирск: Ротапринт, 1981.

- Гамбурцев Г.А. Основы сейсморазведки/Г.А.Гамбурцев. М.: Гостоптехиздат, 1959.

- Поперечные и обменные волны в сейсморазведке. М.: Недра, 1967.

- Проворов В.М. К вопросу о структуре фундамента Пермского Прикамья и его связи с осадочным чехлом. Геология и петрография Западного Урала. Пермь, 1968, Вып. 3. С. 69-82. (Учен. зап. ПГУ).

- Сейсмическая разведка методом поперечных и продольных волн. М.; Недра, 1985.

- Garotta R. Изучение поперечных волн. TULSA, OKUSA, 2000.