Применение новых биоудобрений и биопрепаратов при возделывании яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) и картофеля (Solanum tuberosum L.)

Автор: Рабинович Г.Ю., Ковалев Н.Г., Смирнова Ю.Д.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Экологические основы безопасных агротехнологий

Статья в выпуске: 5 т.50, 2015 года.

Бесплатный доступ

Применение минеральных удобрений все менее актуально, поэтому для формирования высокого и качественного урожая сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводители предпочитают использовать биоудобрения и биопрепараты. Удобрения наполняют почву дополнительным структурирующим материалом, а биопрепараты обеспечивают эффективную мобилизацию органического вещества и биоты. Во Всероссийском НИИ мелиорированных земель (ВНИИМЗ) разработано высококачественное биоудобрение КМН (компост многоцелевого назначения). Ценность и преимущество КМН как основного удобрения заключаются в высокой питательности, физиологичности, экологичности и биогенности. Также в институте создан новый биопрепарат ЖФБ, характеризующийся наличием физиологически значимых количеств ростовых факторов и элементов питания, благоприятных для растений. Состав ЖФБ позволяет использовать его для поддержания плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур. В настоящей работе мы оценивали эффективность применения КМН и ЖФБ на пропашной и злаковой культурах (картофеле сорта Жуковский и яровой пшенице сорта Иргина). Исследования проводили в 2011-2013 годах на опытном полигоне ВНИИМЗ (Тверская обл.) в микроделяночных опытах. На яровой пшеницей КМН применяли в дозе 7 т/га, NPK - в дозе 3 ц/га. Для обработки ЖФБ растения опрыскивали биопрепаратом (0,1 л/м 2, разведения маточного раствора водопроводной водой в соотношениях 1:300, 1:500, 1:1000). Контролем служил вариант без удобрений (общее число вариантов в опыте - 12). Учитывали урожайность пшеницы и массу 1000 зерен, в зерне определяли содержание протеина. Опыт с картофелем проводили по фону 4 т/га КМН. Посадки обрабатывали ЖФБ 3-кратно (в фазы всходов, бутонизации и цветения) из ручного опрыскивателя. ЖФБ применяли в дозах рабочего раствора 0,05; 0,1; 0,2 и 0,3 л/м 2 (рабочий раствор использовали в разведениях 1:30 и 1:300). Контрольными служили учетные площадки без обработки жидкофазным биопрепаратом. Оценивали урожайность и фракционный состав картофеля. Напряженность окислительно-восстановительных процессов в почве определяли по коэффициенту ОВК, представляющему собой соотношение активности ферментов каталазы и дегидрогеназы. Опрыскивание посевов яровой пшеницы биопрепаратом в дозе 0,1 л/м 2 (разбавление маточного раствора 1:300) по фону КМН обеспечивало максимальную урожайность относительно остальных вариантов - 27,5 ц/га, что на 15 % выше, чем при использовании ЖФБ по фону NPK. Такой урожай был получен за счет формирования более крупного зерна. Мобилизующий эффект в почве под яровой пшеницей оказался выше без применения основного удобрения и при использовании NPK без биопрепарата. В то же время урожайность в вариантах с NPK и без удобрений в целом уступала аналогичному показателю при применении биопрепарата по фону NPK (ее прирост обеспечивался активизацией микрофлоры ЖФБ) и по фону КМН, где урожайность формировалась за счет активизации как микрофлоры самого биоудобрения, так и биопрепарата, особенно более концентрированного (разведение 1:300). Наибольшую урожайность картофеля (372,1 ц/га, из них 352,1 ц/га товарного) получили при использовании ЖФБ в дозе 0,1 л/м 2 и разбавлении 1:300; основное удобрение - КМН. Непосредственный контакт ЖФБ с растениями удовлетворял их потребности в элементах питания в ключевые фазы роста. Роль КМН сводилась к снабжению растений легкодоступными формами питательных веществ в начальный период развития. Почва после уборки урожая оставалась экологически чистой, обогащенной полезной микрофлорой, которая способствовала воспроизводству и сохранению почвенного плодородия. Следовательно, разработанные во ВНИИМЗ биосредства могут использоваться при возделывании исследованных сельскохозяйственных культур.

Компост многоцелевого назначения, жфб, яровая пшеница, картофель, урожайность, агротехнология возделывания

Короткий адрес: https://sciup.org/142133630

IDR: 142133630 | УДК: 633.11+633.49]:631.8.022.3:579.64 | DOI: 10.15389/agrobiology.2015.5.665rus

Текст научной статьи Применение новых биоудобрений и биопрепаратов при возделывании яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) и картофеля (Solanum tuberosum L.)

Общемировой опыт земледелия показывает, что урожайности сельскохозяйственных культур находится в прямой зависимости от количества используемых удобрений. Однако резкое повышение их цен и общее ухудшение экологии вынуждают искать эффективные и экологически безопас-665

ные способы увеличения урожайности (1-3), обеспечивающие сохранение структуры почвы и баланса почвенных органических соединений, макро-и микроэлементов (4, 5), способствующие саморегуляции почвенных экосистем (6, 7) и при этом более дешевые (8, 9). Существует множество регуляторов роста растений, которые за счет биологически активных соединений определяют рост и формирование различных органов, время и характер цветения, сроки созревания (10). Многие микроорганизмы из почвы или прикорневой зоны растений известны как агрономически полезные и могут служить основой для создания бактериальных препаратов.

Так, биопрепараты серии Сияние (разработка НПЦ «ЭМ-Биотех» и Новосибирского ГАУ, Россия) включают несколько десятков видов микроорганизмов (11). Альбит (ООО НПФ «Альбит», Россия) содержит очищенные действующие вещества из почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens (12). Байкал ЭМ-1 (НПО «ЭМ-центр», Россия) представляет собой композицию штаммов (фотосинтезирующие, молочнокислые, азотфиксирующие бактерии, дрожжи и микроскопические грибы) (13). Азолен (Институт биологии Уфимского НЦ РАН, Россия) разработан на основе свободноживущих азотфиксирующих почвенных бактерий Azo-tobacter vinelandii ИБ 4 (титр клеток от 4½109 до 8½109 КОЕ/мл) (14). Созданы биопрепараты с использованием азоспирилл ( Azospirillum lipoferum , A. brasilense и A. amazonense ) (Аграрный университет Tamil Nadu, Индия) (15). В Китае биопрепараты для бамбука на основе азотфиксирующих и фосфобактерий из его ризосферы предлагается использовать в жидком виде и в составе биоорганических удобрений, производимых с применением отходов культивирования этого растения (16). Благодаря микробному препарату на основе Azotobacter chroococcum (Punjab Agricultural University, Индия) урожайность моркови повышалась на 15,8 %, содержание каротина — на 30,6 % (17). Биопрепарат Bacillus megaterium , примененный европейскими исследователями, при инокуляции семян чечевицы повышал содержание азота и фосфора в зернах (18). Биопрепараты обеспечивают эффективную мобилизацию органического вещества и биоты почвы, что отличает их от удобрений. Биопрепараты предполагается использовать совместно с основными биоудобрениями.

Технологии компостирования при производства биоудобрений разнообразны. Например, используется птичий помет (19), смесь торфа, навоза, цеолита, древесных опилок и подпрессового бульона от переработки рыбных отходов в муку (20), измельченные рифовые кораллы, экскременты домашних животных, сточные воды, отходы, полученные из растительного волокна, смешанные в присутствии органических соединений (21). В Индии производят биоудобрение из навоза крупного рогатого скота, компостированного кокосового волокна и зеленого удобрения в сочетании с Azospirillum и фосфобактериями (22).

Компост многоцелевого назначения (КМН, разработка Всероссийского НИИ мелиорированных земель — ВНИИМЗ) (23, 24) по свойствам и составу относится к полноценным высококачественным органическим удобрениям (основное удобрение и подкормка). Он применяется под всеми культурами, возделываемыми в разных регионах России и за рубежом, в том числе под картофелем и зерновыми. Локальное и сплошное внесение КМН обеспечивает в среднем 2-3-кратную активизацию почвенной микрофлоры и дополнительную мобилизацию биогенных элементов (прибавка до 25 %), что повышает урожайность. Ценность и преимущество КМН заключаются в высокой питательности, физиологичности, экологичности и биогенности (25). Сбалансированный микробиологический состав КМН 666

способствует поддержанию почвенного плодородия, как следствие, повышается не только продуктивность культур, но и качество продукции.

Также во ВНИИМЗ предложена принципиально новая ферментационно-экстракционная технология для создания жидких биосредств разного класса (26, 27). Среди них — биопрепарат ЖФБ, в состав которого входят элементы питания и ростовые факторы (28). Питательная ценность ЖФБ обеспечивается за счет благоприятной кислотности (рН 7,0-8,0), высокого содержания К2О (до 9,5 г/л) и Р2О5 (до 10,0 г/л), богатого состава микроэлементов (в том числе присутствия Mg, Zn, Mn, Fe). Количество агрономически полезной микрофлоры достигает 1012 КОЕ/мл. Концентрация токсичных элементов в ЖФБ существенно ниже ПДК, отсутствует патогенная микрофлора и паразиты, поэтому его использование в качестве подкормки полностью безопасно для почвы, произрастающей на ней растительности и конечной продукции, предназначенной для питания человека. ЖФБ можно использовать для поддержания плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур. Его рекомендуется применять как биостимулятор роста и развития растений (полив почвы и опрыскивание), а также в качестве землеудобрительного биопрепарата (полив почвы по фону одновременно с внесением основного удобрения).

Целью нашей работы была оценка эффективности биоудобрения КМН и препарата ЖФБ на пропашной и злаковой культурах (картофеле и яровой пшенице) по двум фонам основных удобрений.

Методика . Исследования проводили в 2011-2012 годах на картофеле сорта Жуковский и в 2012-2013 годах на яровой пшенице сорта Иргина на опытном полигоне Всероссийского НИИ мелиорированных земель (Тверская обл.) в микроделяночных опытах. Размещение делянок было рендо-мизированным с выделением защитных полос (29).

Опыт с яровой пшеницей включал следующие варианты: 1 — контроль (без внесения удобрений и применения биопрепарата); 2, 3, 4 — опрыскивание растений препаратом ЖФБ (доза 0,1 л/м2) после разведения маточного раствора водопроводной водой в соотношениях соответственно 1:300, 1:500, 1:1000; 5 — внесение NPK (3 ц/га); 6, 7, 8 — опрыскивание ЖФБ в соотношениях соответственно 1:300, 1:500, 1:1000 на фоне NPK; 9 — использование КМН (7 т/га); 10, 11, 12 — опрыскивание ЖФБ в соотношениях соответственно 1:300, 1:500, 1:1000 по фону КМН. Учетная площадь делянок — 9 м2, повторность опыта 3-кратная. Растения скашивали вручную в фазу полной спелости. После просушки колосья обмолачивали, зерно очищали и взвешивали. Определяли урожайность и массу 1000 зерен на каждой делянке в соответствии с методикой (29, 30). В зерне оценивали количество протеина по методу Кьельдаля (ГОСТ Р51417-99).

Опыт с посадкой картофеля проводили по фону КМН в дозе 4 т/га. Учетная площадь делянок — 7 м2, повторность 3-кратная. Посадки обрабатывали ЖФБ 3-кратно (в фазы всходов, бутонизации и цветения) из ручного опрыскивателя. ЖФБ применяли в четырех дозах рабочего раствора — 0,05; 0,1; 0,2; 0,3 л/м2; рабочий раствор использовали в двух разведениях — 1:30 и 1:300. Контролем служили учетные площадки без обработки ЖФБ. Урожай убирали вручную, учет урожайности и фракционный состав определяли согласно методике (30, 31).

Образцы почвы асептически отбирали из пахотного горизонта (0-20 см), анализы проводили по утвержденным общепринятым методикам (32, 33). Напряженность окислительно-восстановительных процессов в почве оценивали по коэффициенту ОВК, представляющему собой соотношение активности ферментов каталазы и дегидрогеназы.

Б

Вариант

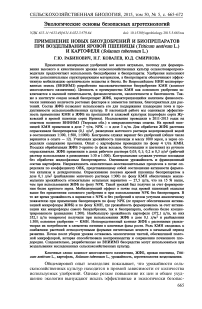

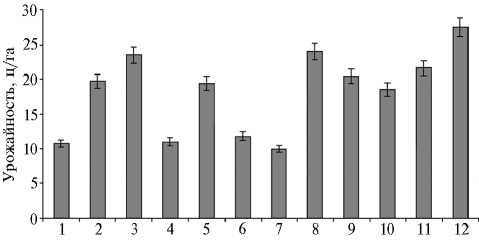

Рис. 1. Урожайность (А) и содержание протеина в воздушно-сухом веществе зерна (Б) яровой пшеницы ( Triticum aestivum L.) сорта Иргина в зависимости от применения на посевах биопрепарата и удобрений: 1 — контроль, 2 — биопрепарат ЖФБ 1:300, 3 — ЖФБ 1:500, 4 — ЖФБ 1:1000, 5 — NPK (3 ц/га), 6 — NPK + ЖФБ 1:300, 7 — NPK + ЖФБ 1:500, 8 — NPK + ЖФБ 1:1000, 9 — компост многоцелевого назначения (КМН, 7 т/га), 10 — КМН + ЖФБ 1:300, 11 — КМН + ЖФБ 1:500, 12 — КМН + ЖФБ 1:1000 (Тверская обл., 2012-2013 годы).

Данные обрабатывали в программе Microsoft Excel 2003.

Результаты. При выращивании яровой пшеницы сорта Иргина без применения основного удобрения (контроль) высокая урожайность была отмечена при опрыскивании посевов ЖФБ в разведениях 1:500 и 1:1000 (рис. 1, А). Если в качестве основного удобрения использовали NPK, наибольшую прибавку урожайности получали от применения ЖФБ в разведении 1:300. При совместном применении биоудобрения КМН и биопрепарата ЖФБ (1:1000) наблюдалось снижение урожайности пшеницы, однако при разбавлении ЖФБ до 1:500 фиксировали существенный прирост этого показателя. Опрыскивание посевов биопрепаратом ЖФБ в варианте 1:300 по фону КМН обеспечило максимальную прибавку урожайности: по отношению к чистому контролю без удобрения она составила 154 %, к фону КМН — 35 %, к варианту с фоном NPK и опрыскиванием ЖФБ — 15 %. Такие значительные прибавки формировались за счет более крупного зерна. Так, существенно увеличилась масса 1000 зерен: в чистом контроле она оставила 33,28 г, в варианте с применением КМН — 45,52 г, КМН + ЖФБ (1:300) — 63,19 г, NPK + ЖФБ (1:300) — 49,08 г.

В формировании урожая участвовали различные факторы, в том числе элементный состав почвы и напряженность окислительно-восстановительных процессов, определяемых микрофлорой почвы и используемых биосредств. Значение ОВК без удобрений оказалось почти равно показателю в варианте с обработкой ЖФБ при разбавлении 1:1000 и снижалось при 1:500 и 1:300. Максимальное значение ОВК получили на фоне чистого NPK, применение биопрепарата снизило его примерно в 2 раза. При этом ОВК был сравнительно высоким в варианте ЖФБ 1:300. Взаимодополняемость NPK и более концентрированного биопрепарата могла объясняться значительным количеством активной микрофлоры ЖФБ, использующей имеющиеся ресурсы. На фоне КМН как с применением ЖФБ, так и без него ОВК был невысоким. Очевидно, что урожай здесь формировался за счет элементов питания и развития агрономически полезной микрофлоры, поэтому напряженность окислительно-восстановительных процессов снижалась.

Таким образом, мобилизующий эффект в почве под яровой пшеницей был более высоким в вариантах опыта без применения основного удобрения (биопрепарат в благоприятной дозе активировал потенциал самой почвы) и при использовании NPK без биопрепарата (эффект минеральных удобрений). В то же время урожайность в вариантах с NPK и в варианте без удобрений в целом уступала урожайности при применении биопрепарата по фону NPK (здесь ее прирост обеспечивался активизацией микрофлоры ЖФБ) и по фону КМН (здесь урожайность формировалась за счет активизации как микрофлоры самого биоудобрения, так и биопрепарата, особенно при меньшем разведении — 1:300).

Накопление протеина в зерне пшеницы оказалось наибольшим в контроле и по фону NPK (см рис. 1, Б). Максимального значения (25,1 %) этот показатель достигал в варианте с применением ЖФБ (без удобрений) при разведении 1:1000. Высокое содержание протеина (19,6 %) также было отмечено при использовании биопрепарата в разбавлении 1:500 по фону NPK.

Основываясь на данных по урожайности, можно заключить, что использование нового биопрепарата ЖФБ при возделывании яровой пшеницы целесообразно по всем исследованным фонам удобрений (как NPK, так и КМН). Наибольший эффект достигался от совместного применения КМН и ЖФБ в разведении 1:300 (даже по сравнению с традиционным для этой культуры минеральным удобрением азофоской). Вместе с тем, несмотря на снижение урожайности, в вариантах без основных удобрений наблюдалось формирование более качественного зерна.

В опыте с картофелем не все концентрации и дозы ЖФБ благоприятно воздействовали на формирование урожайности. Наилучший эффект оказал более разбавленный раствор ЖФБ (1:300), при этом дозы 0,05 и 0,1 л/м2 дали примерно одинаковую прибавку — 7 %, а дозы 0,2 и 0,3 л/м2 уменьшили урожайность по сравнению с контролем (КМН) соответственно на 6 и 10 % (табл.).

Урожайность картофеля ( Solanum tuberosum L.) сорта Жуковский в зависимости от применения биопрепарата ЖФБ и компоста многоцелевого назначения (КМН) (Тверская обл., 2011-2012 годы)

|

Вариант |

Урожайность, ц/га |

|||

|

общая |

к контролю |

товарная |

к контролю |

|

|

КМН (контроль) |

347,5 |

318,5 |

||

|

КМН + ЖФБ 1:30 (0,05 л/м2) |

349,7 |

+2,2 |

323,0 |

+4,5 |

|

КМН + ЖФБ 1:30 (0,1 л/м2) |

353,4 |

+5,9 |

332,4 |

+13,9 |

|

КМН + ЖФБ 1:30 (0,2 л/м2) |

330,9 |

- 16,6 |

312,7 |

- 5,8 |

|

КМН + ЖФБ 1:30 (0,3 л/м2) |

305,6 |

- 41,9 |

294,6 |

- 23,9 |

|

КМН + ЖФБ 1:300 (0,05 л/м2) |

369,3 |

+21,8 |

347,2 |

+28,7 |

|

КМН + ЖФБ 1:300 (0,1 л/м2) |

372,1 |

+24,6 |

352,1 |

+33,6 |

|

КМН + ЖФБ 1:300 (0,2 л/м2) |

323,5 |

- 24,0 |

294,7 |

- 23,8 |

|

КМН + ЖФБ 1:300 (0,3 л/м2) |

309,7 |

- 37,8 |

285,1 |

- 33,4 |

|

НСР 0,5 |

18,6 |

19,4 |

||

Распределение фракций картофеля по числу клубней с куста в контроле оказалось приблизительно одинаковым, а в лучших вариантах с применением ЖФБ наблюдалось увеличение количества более крупного картофеля. Соотношение фракций картофеля с куста свидетельствует, что практически весь урожай состоял из крупного и среднего картофеля. Масса товарного картофеля в варианте с опрыскиванием посевов ЖФБ в дозе 0,1 л/м2 (разбавление 1:300) увеличилась на 33 ц/га по сравнению с контролем.

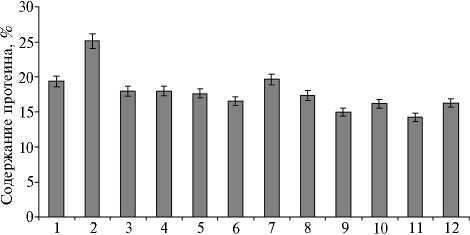

Численность агрономически полезной микрофлоры под картофелем в течение вегетации варьировала без каких-либо закономерностей, и только во время клубнеобразования отмечалась четкая связь между количеством микроорганизмов с урожайностью. Так, ЖФБ в разбавлении 1:30 не оказывал влияния на численность аммонифицирующих микроорганизмов (рис. 2). Использование раствора ЖФБ 1:300 приводило к существенному увеличению этого показателя. Численность фос-фатмобилизующей микрофлоры была повышенной в вариантах с дозировкой ЖФБ 0,05 и 0,1 л/м2 при обоих разведениях, что коррелировало с урожайностью картофеля.

Роль локального внесения КМН при посадке картофеля сводилась к снабжению растений легкодоступными формами питательных веществ в начальный период развития. Ко времени цветения и начала клубнеобразо-вания возрастала роль фосфора и калия в развитии растений. На этом этапе ЖФБ способствовал формированию репродуктивных органов и образованию запасных веществ в товарной части урожая.

Рис. 2. Изменение численности аммонифицирующих микроорганизмов в почве под картофелем ( Solanum tuberosum L.) сорта Жуковский к окончанию эксперимента относительно начала вегетации по вариантам применения биопрепарата ЖФБ и компоста многоцелевого назначения (КМН) : 1 — КМН (контроль), 2 — КМН + ЖФБ 1:30 (0,05 л/м2), 3 — КМН + ЖФБ 1:30 (0,1 л/м2), 4 — КМН + ЖФБ 1:30 (0,2 л/м2), 5 — КМН + ЖФБ 1:30 (0,3 л/м2), 6 — КМН + ЖФБ 1:300 (0,05 л/м2), 7 — КМН + ЖФБ 1:300 (0,1 л/м2), 8 — КМН + ЖФБ

1:300 (0,2 л/м2), 9 — КМН + ЖФБ 1:300 (0,3 л/м2) (Тверская обл., 2011-2012 годы).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ЖФБ целесообразно применять в качестве стимулятора роста и развития картофеля сорта Жуковский. Посевы следует опрыскивать биопрепаратом в концентрации 1:300 и дозах 0,05-0,1 л/м2. При непосредственном контакте ЖФБ с ботвой происходило удовлетворение потребностей растения в элементах питания, а микрофлора биосредства способствовала активизации биохимических реакций в процессе онтогенеза картофеля. В результате такого комплексного действия биопрепарата наблюдалась значимая прибавка урожая и увеличивалась численность почвенной микрофлоры.

Итак, совместное влияние препаратов КМН (компост многоцелевого назначения) и ЖФБ (биоперпарат, в состав которого входят элементы питания и ростовые факторы) на урожайность яровой пшеницы и картофеля было благоприятным. Прибавка происходила за счет формирования более крупного зерна или укрупнения картофельных клубней (значимо возрастала доля товарного картофеля). Почва после уборки урожая оставалась экологически чистой и обогащалась микрофлорой, способствующей воспроизводству и сохранению почвенного плодородия. Разработанные биосредства могут заменить традиционные удобрения и препараты в агротехнологиях возделывания изученных сельскохозяйственных культур.

Список литературы Применение новых биоудобрений и биопрепаратов при возделывании яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) и картофеля (Solanum tuberosum L.)

- Chintala R., Mollinedo J., Schumacher T.E., Papiernik S.K., Malo D.D., Papiernik S., Clay D.E., Kumar S., Gulbrandson D.W. Nitrate sorption and desorption in biochars from fast pyrolysis. Microporous and Mesoporous Materials, 2013, 179: 250-257 ( ) DOI: 10.1016/j.micromeso.2013.05.023

- Chintala R., Schumacher T.E., McDonald L.M., Clay D.E., Malo D.D., Papiernik S.K., Clay S.A., Julson J.L. Phosphorus sorption and availability in biochars and soil biochar mixtures. CLEAN-Soil Air Water, 2014, 42(5): 626-634 ( ) DOI: 10.1002/clen.201300089

- Porceddu E. Agricoltura, biodiversita, biotechnologie. Rendiconti Accademia Nazionale XL. Memorie di Scienze Fisiche e Naturali, 2001, 25(1): 269-285.

- Rajesh C., Reddy K.S., Naidu M.V.S., Ramavataram N. Production and evaluation of compost and vermicompost from solid organic wastes. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology, and Environmental Science, 2003, 5: 307-311.

- Buchanan B.B. Biochemistry and molecular biology of plants/B.B. Buchanan, W. Gruissem, R.L. Jones (eds.). American Society of Plant Physiologists, Rockville, Maryland, USA, 2006.

- Kumar S., Nakajima T., Mbonimpa E.G., Gautam S., Somireddy U.R., Kadono A., Lal R., Chintala R., Rafique R., Fausey N. Long-term tillage and drainage influences on soil organic carbon dynamics, aggregate stability, and carbon yield. Soil Sci. Plant Nutrit., 2014, 60: 108-118 ( ) DOI: 10.1080/00380768.2013.878643

- Prasad R., Hochmuth G.J., Boote K.J. Estimation of nitrogen pools in irrigated potato production on sandy soil using the model SUBSTOR. PLoS ONE, 2015, 10(1): e0117891 ( ) DOI: 10.1371/journal.pone.0117891

- Hefty B. Biological products and plant growth hormones . Ag PhD, 30.01.2014 (http://www.agphd.com/blog/ag-phd-newsletter/2014/01/30/biological-products-and-plant-growth-hormones/) (дата обращения 02.02.2015).

- Russia Agribusiness Report Q3 2010 (Part of BMI’s Industry Report & Forecasts Series). Business Monitor International, London, 2010.

- Mishra S.D. Hormon-potentiated crop growth and productivity. BARC Newslett., 2001, 205: 1-8.

- Иванцов Д.В. Агротехника природного земледелия на садовом участке. Новосибирск, 2006.

- Злотников А.К. Биопрепарат Альбит для повышения урожая и защиты сельскохозяйственных культур. Подольск, 2006.

- Пыленок П.И., Ситников А.В. Эффективность микробиологических удобрений в комплексной мелиорации. Агрохимический вестник, 2007, 3: 20-21.

- Логинов О.Н., Пугачева Е.Г., Силищев Н.Н., Бойко Т.Ф., Галимзянова Н.Ф Штамм бактерий Azotobacter vinelandii для получения биопрепарата для борьбы с корневыми гнилями пшеницы и повышения количества и качества урожая. Патент 2245918 (РФ), МПК7 C12N1/20, A01N63/00 ИБ УНЦ РАН; № 2003120768/13. Заявл. 07.07.2003. Опубл. 10.02.2005.

- Organic farming: Organic inputs and techniques. Entrepreneurial training manual. Tamil Nadu Agricultural University (http://agritech.tnau.ac.in/org_farm/orgfarm_bio-fertilizertechnology.html (дата обращения 12.02.2015).

- Wu Xiao-Li, Gu Xiao-ping, Wang Yang-dong. Linye kexue yanjiu. Forest Res., 2005, 4: 465-471.

- Gururaj R., Mallikarjunaiah R.R. Interaction effect of Azotobacter and phosphate-solubilizing fungi on seed germination and seedling growth of sunflower. Hella, 1994, 21: 33-40.

- Hajnal T., Govedarica M., Jelicic Z. Biofertilizers and maize production. Eco-konferencia. Novi Sad, Serbia, 2002: 241.

- Иванов А.А., Матросова Л.Е., Тремасов М.Я. Получение и применение биоудобрения на основе птичьего помета, Доклады РАСХН, 2013, 4: 28-30.

- Ряховская Н.И., Гайнатулина В.В., Шалагина Н.М., Шиян В.И., Макарова М.А., Аргунеева Н.Ю. Инновационная технология получения компоста и его использование при возделывании картофеля. Плодородие, 2012, 5: 31-34.

- Kimura Y. Method and apparatus for producing organic fertilizer with the use of nitrogen fixing bacillus. Patent 5071462 (United States), C05F3/00; C05D3/02; C05F1/00. 902, Aza-Ameku, Naha, JP. Publ. 12.10.1991 . FPO (http://www.freepa-tentsonline.com/5071462.html) (дата обращения 09.02.2015).

- Kannan J., Prasanthrajan M. Effect of organics and bio-fertilizer on yield of perennial Moringa in their soils. J. Ecobiol., 2006, 2: 169-173.

- Туманов И.П., Малинин Б.М., Ковалев Н.Г. Способ приготовления компоста. Патент 2141464 (РФ) МПК 6 C05F3/00. Всерос. науч.-иссл. ин-т мелиор. земель (РФ). ¹ 97120053/13. Заявл. 03.12.1997. Опубл. 20.11.1999.

- Ковалев Н.Г., Туманов И.П., Малинин Б.М Способ приготовления компоста многоцелевого назначения. Патент 2112764 (РФ). Всер. науч.-иссл. ин-т мелиор. земель (РФ). № 97101103/13. Заявл. 22.01.1997. Опубл. 10.06.1998.

- Рабинович Г.Ю. Биоконверсия органического сырья. Докт. дис. Тверь, 2000.

- Рабинович Г.Ю., Фомичева Н.В., Ковалев Н.Г. Поточная линия для получения биологически активного средства в концентрированном виде. Патент на п.м. 50530 (РФ) МПК C05F3/00 C05F11/00. Всерос. науч.-иссл. ин-т мелиор. земель (РФ). № 2005124429/22. Заявл. 01.08.2005. Опубл. 20.01.2006. Бюл. № 02.

- Рабинович Г.Ю., Фомичева Н.В., Смирнова Ю.Д. Поточная линия для получения жидкофазного биологически активного средства. Патент на п.м. 93392 (РФ) МПК C05F3/00 C05F11/00. Всерос науч.-иссл. ин-т мелиор. земель (РФ). № 2009146436/22. Заявл. 14.12.2009. Опубл. 27.04.2010. Бюл. № 12.

- Рабинович Г.Ю., Фомичева Н.В., Смирнова Ю.Д. Способ получения жидкофазного биосредства для растениеводства и земледелия. Патент 2365568 (РФ) МПК C05F11/00 Всерос науч.-иссл. ин-т мелиор. земель (РФ). № 2008112832/12. Заявл. 02.04.2008. Опубл. 27.08.2009. Бюл. № 24.

- Церлинг В.В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур. М., 1990.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., 1985.

- Майсурян Н.А. Практикум по растениеводству. М., 1970.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии/Под ред. Д.Г. Звягинцева. М., 1991.

- Рабинович Г.Ю., Ковалев Н.Г., Фомичева Н.В., Рабинович Р.М. Процессы и качество продуктов твердофазной ферментации (методическое пособие). М.-Тверь, 2003.