Применение отходов алмазодобывающей промышленности при устройстве противофильтрационных завес в плотинах малых ГЭС

Автор: Дорошенко Сергей Петрович, Коршунов Алексей Анатольевич

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты математического моделирования использования отходов промышленного производства. Отходы представляют собой тонкодисперсные глины (сапонит). Приведена оценка эффективности применения промышленных отходов в противофильтрационной завесе во время эксплуатации плотины.

Промышленные отходы, сапонит, противофильтрационная завеса, оценка надежности

Короткий адрес: https://sciup.org/140215714

IDR: 140215714 | УДК: 628.4.038+627.824.3.06

Текст научной статьи Применение отходов алмазодобывающей промышленности при устройстве противофильтрационных завес в плотинах малых ГЭС

В настоящее время значительный интерес вызывает вопрос получения энергии из возобновляемых источников: воды, ветра, биомассы и солнечного света.

На Европейском Севере и в Сибири существуют места компактного проживания населения, располагающиеся на берегах рек, обладающих небольшим гидроэнергетическим потенциалом. Использовать данный вид энергии можно при помощи малых гидроэлектростанций (МГЭС).

Плотины таких ГЭС возводят из местных грунтов с противофильтрационной завесой, которая снижает скорость фильтрации воды и уменьшает риск механической суффозии.

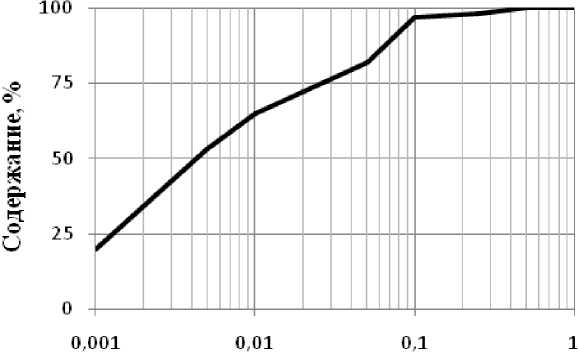

Размеры ча сгиц, мм

Рис. 1. График гранулометрического состава тонкодисперсных глинистых отложений.

На территории Архангельской области ведется разработка месторождения алмазов. В процессе обогащения кимберлитовых руд образуются техногенные отходы, представляющие собой тонкодисперсные глинистые отложения, основным компонентом которых является сапонит. Гранулометрический состав отложений представлен на рис. 1. Результаты исследования показывают, что отходы имеют низкий коэффициент фильтрации, а, значит, могут быть использованы в качестве основного компонента противофильтрационной завесы [4,5].

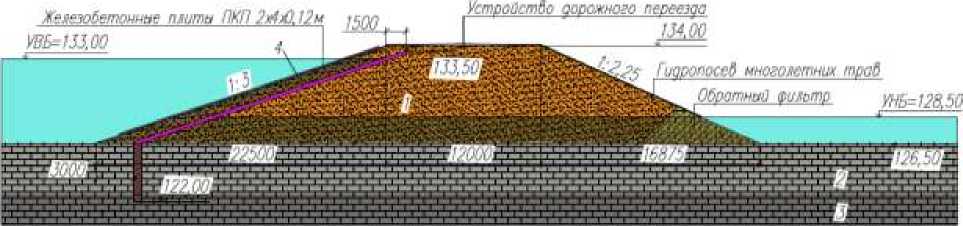

Для оценки эффективности применения тонкодисперсных отходов была смоделирована плотина в программном комплексе « Plaxis 2D 2011». Тело плотины состояло из песка и имело высоту 7,5 м. Основанием являлся известняк рыхлый до глубины 4 м, ниже твердый. Противофильтрационная завеса устраивалась вдоль верхового откоса толщиной слоя 0,2 м. Поперечный разрез плотины представлен на рис. 2.

Основные характеристики тела и основания плотины представлены в табл. 1. Для оценки эффективности завесы сравнивали 2 варианта плотины с противофильтрационной завесой и без нее.

Протобофи^ьтроционно» зобеоа Зуб зобеся (бетон)

Рис. 2. Поперечный разрез плотины.

Таблица 1.

Характеристики грунтов.

|

№ |

Наименование грунта |

У я о й й s Н О 8 ^ о я к |

W U я ri 5 Н с 8 Я |

я О н я Б я н ^ я |

ri и ri н о Я й Я m |

Прочностные характеристики |

я" 2 ^ ни У О S |

о 2 -& й ^ & СП Н |

|

|

О ой (D FT 2 5 « ^ ^ я |

§ Я =5 я 5 и ^ о |

||||||||

|

1 |

Песок средней крупности |

2,66 |

1,83 |

0,60 |

0,100 |

32,0 |

0,0 |

26,7 |

10,0 |

|

2 |

Известняк выветрелый |

2,77 |

2,37 |

0,17 |

0,003 |

25 |

60 |

- |

1,0 |

|

3 |

Известняк прочный |

2,77 |

2,54 |

0,09 |

0,001 |

25 |

140 |

- |

0,0 |

|

4 |

Тонкодисперсные отходы |

2,84 |

1,77 |

2,00 |

0,800 |

10 |

10 |

9,0 |

0,001 |

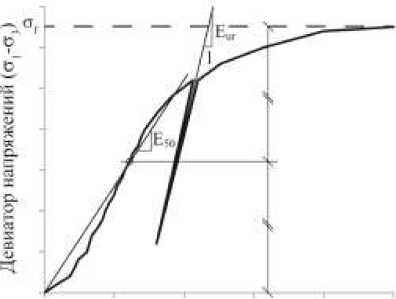

Относительная осевая деформация (с, I

Рис. 3. Испытание в приборе трехосного сжатия.

Для моделирования песка средней крупности и тонкодисперсных отходов была применена модель упрочняющегося грунта (Hardening Soil). Данная модель позволяет достаточно точно описать поведение грунта с использованием таких параметров как φ – угол внутреннего трения, с – удельное сцепление, E50 – модуль деформации при 50%-ой потери прочности, Eur – модуль деформации при разгрузке/нагрузке рис. 3 (СУ f – разрушающее напряжение, Eoed – модуль деформации полученный по результатам компрессионных испытаний в одометре [3].

Руководство пользователя «Plaxis 2D» рекомендует определять модули деформаций по следующим зависимостям:

E Eoed •р,(1)

где р – коэффициент учитывающий отсутствие поперечных деформаций в компрессионном приборе,

E50 Eoed 1,25,(2)

Eur E50 3,0.(3)

Для известняка использовалась модель трещиноватой скалы ( Jointed Rock ), при этом для рыхлого известняка пре с возможностью фильтрации, для прочного известняка, без возможности фильтрации.

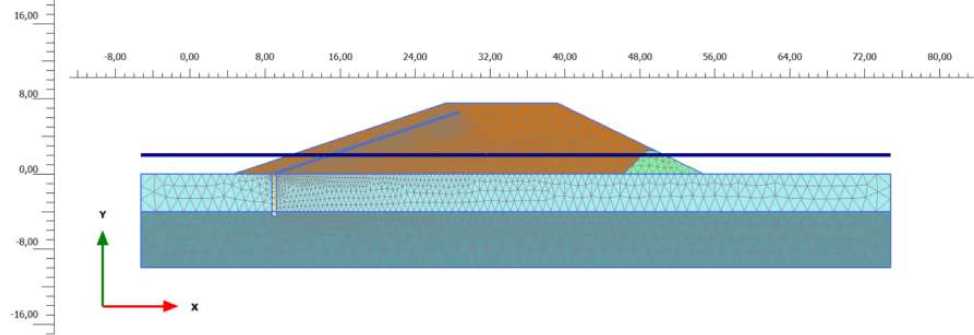

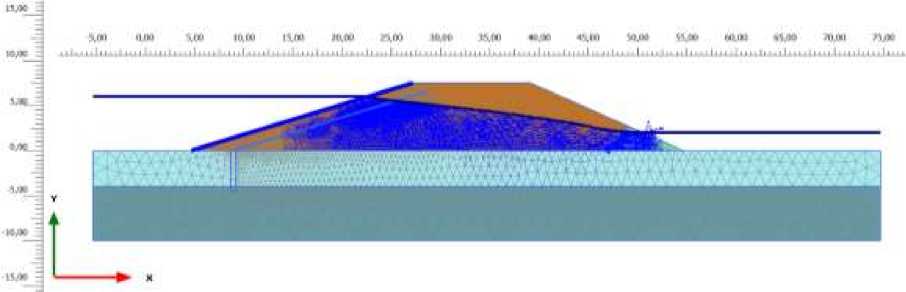

Схема плотины с разбивкой на конечные элементы представлена на рис. 4.

Рис. 4. Сетка конечных элементов.

Для расчетов установившегося режима фильтрации в теле плотины использовалась модель Ван Генухтена. Фильтрационные характеристики грунтов приняты с учетом фактических значений коэффициентов фильтрации.

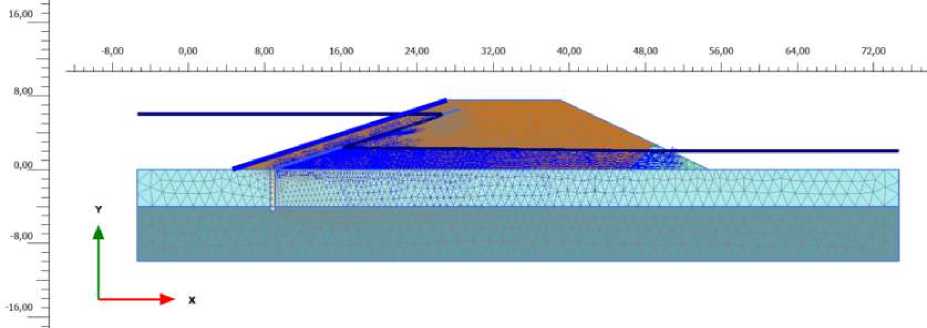

Целью работы является оценка надежности сооружения при устройстве противофильтрационной завесы из тонкодисперсных отходов. На рис. 5 и рис. 6 представлены фильтрационные потоки в плотине с противофильтрационной завесой и без неё.

Рис. 5.Фильтрация в плотине без завесы.

Рис. 6.Фильтрация в плотине с противофильтрационной завесой.

В первом случае (без завесы) коэффициент запаса устойчивости составил k st = 1,08. Максимальная скорость фильтрации равнялась q = 14,73 м/сут. При устройстве противофильтрационной завесы из тонкодисперсных отходов коэффициент запаса устойчивости увеличивается до k st = 1,12, значение скорости фильтрационного потока снижается до q = 0,69 м/сут. Нормативный коэффициент запаса устойчивости для данного класса гидротехнических сооружений составляет 1,10 [2].

Результаты расчетов показывают, что устройство противофильтрационной завесы из тонкодисперсных отходов горнообогатительной промышленности является эффективным способом повышения надежности сооружения, также позволяет рационально применить отходы промышленного производства, для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду региона.

промышленные отходы, сапонит, противофильтрационная завеса, оценка надежности industrial wastes, saponite, watertight diaphragm, safety factor

Список литературы Применение отходов алмазодобывающей промышленности при устройстве противофильтрационных завес в плотинах малых ГЭС

- Гидротехнические сооружения: учеб.пособие/М.В. Нестеров. -М.: Новое издание, 2006. -616 с.

- СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. -М.: ФЦП, 2012.

- Руководство пользователя ПВК «Plaxis2D 2011». -СПб., НИП-Информатика, 2011.

- Коршунов А.А. Геоэкологическое обоснование складирования и использования отходов обогащения кимберлитовых руд (на примере месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова). -Пермь, 2010. -24 с.

- Коршунов А.А. Исследование седиментации тонкодисперсных отходов обогащения кимберлитовых руд месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова//Вестн. ВОЛГАСу. Сер. Стр-во и архит.: науч.-теор. и произв.-практ. журн. -Волгоград: ВолгГАСУ, 2009. -Вып. 16(35). -С. 177-182.