Применение перфорированного низкотемпературного термопластика при лечении гнойных заболеваний кисти

Автор: Крайнюков П.Е., Кокорин В.В., Колодкин Б.Б., Сафонов О.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлен опыт лечения 43 больных с гнойными заболеваниями кисти. По нозологической форме 39 случаев - флегмоны кисти, 4 - случая костного панариция. Всем больным проведено оперативное лечение, применена функциональная иммобилизация кисти перфорированным термопластиком (поликапролактоном), что позволило создать оптимальные условия для заживления послеоперационных ран, избежать осложнений, уменьшить сроки пребывания в стационаре и обеспечить максимально быструю реабилитацию. Во всех наблюдениях достигнут хороший результат.

Гнойные заболевания кисти, флегмона, хирургическая инфекция, хирургическое лечение, иммобилизация, поликапролактон, термопластик

Короткий адрес: https://sciup.org/140188674

IDR: 140188674 | УДК: 617.576:616-002.3:615.832.9

Текст научной статьи Применение перфорированного низкотемпературного термопластика при лечении гнойных заболеваний кисти

Известно, что воспаление, как патофизиологическое явление, отражает специфическое взаимодействие между микро- и макроорганизмом. Однако в современной трактовке патогенеза гнойного воспаления (включая панариций и флегмону кисти) предпочтение отдается этиологическому (микробному) фактору. Отсюда и односторонняя этиологическая ориентация современных методов лечения очаговой гнойной инфекции. Наблюдаемые в очаге воспаления патологофизиологические изменения объясняются исключительно биохимическими качествами патогенных микроорганизмов; при этом явно недооценивается значение тканевой среды, в которой они проявляются. Этиологический фактор имеет активизирующее значение в развитии воспаления только в начальном периоде его формирования; в последующем динамика происходящих изменений обусловливается структурой и составом пораженных тканей [6, 7, 10].

В ликвидации воспалительного процесса большое значение в настоящее время придается медикаментозной терапии с использованием комплекса химиопрепаратов, физических методов воздействия на гнойную рану [12, 13].

Комплексный подход в лечении гнойных заболеваний кисти, складывается из последовательных и преемственных этапов лечения: диагностического, аналитического, оперативного, послеоперационного, реабилитационного. Залогом успеха в лечении гнойных заболеваний кисти остается своевременное и адекватное оперативное вмешательство, при этом правильный доступ к гнойному очагу определяет благоприятный исход [11, 14].

Оценивая системный подход к лечению гнойных заболеваний кисти, мы обратили внимание на редкое использование, а чаще – неиспользование иммобилизации поврежденного гнойным процессом сегмента конечности. Большинство хирургов сдержанно относятся к иммобилизации в лечении гнойных заболеваний кисти и применяют ее только при выраженном воспалении и отеке, явлениях лимфангита. При положительной динамике в первые дни лонгету снимают, чтобы начать раннюю реабилитацию, памятуя о том, что восстановление функции пальцев кисти после неподвижности физически и психологически проходит более длительно. В связи с этим ограничиваются марлевым бинтованием кисти или не используют иммобилизацию вовсе [1, 2, 5] Напротив, другие специалисты считают отсутствие иммобилизации наиболее часто допускаемой ошибкой при лечении панариция и флегмоны кисти, в то время как оперированная кисть во всех случаях нуждается в обездвиживании в среднем на 4–5 суток, т.е. на весь острый период течения раневого процесса. Целесообразность покоя оправдана созданием субъективных, более комфортных условий лечения, важностью поддержания производственной и социальной активности пациента на период болезни. По установленным данным, иммобилизация кисти при гнойно-воспалительных заболеваниях кисти обеспечивается примерно у 40% нуждающихся в ней пациентов [9].

На наш взгляд, соблюдение принципов и правил иммобилизации является важным элементом в лечении и всегда должно сопровождать оперативное вмешательство на кисти. Иммобилизация необходима не только для создания покоя пораженной кисти, но и для предупреж-

дения порочного положения пальцев в послеоперационном периоде, уменьшения болевой реакции, улучшения периферического кровообращения, защиты органа от неблагоприятных внешних воздействий, улучшения иммуно-биологического статуса воспаленных тканей.

Иммобилизация конечностей, в настоящее время, в основном применяется при лечении травм, поражений и их последствий, при этом используют различные средства – гипсовые повязки, синтетические полимеры, а в последнее время – матерчатые и биокомпозитные ортезы [3, 4]. Основываясь на успешном опыте применения современных материалов в травматологии и ортопедии, нами разработан и применен способ функциональной иммобилизации низкомолекулярным перфорированным термопластиком поликапролактоном в лечении гнойных заболеваний кисти.

Характеристика примененной технологии

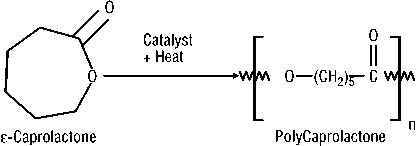

Принцип действия иммобилизации основан на свойстве поликапролактона (полимера ε -капролактона – биоразлагаемого полиэфира с низкой температурой плавления) становиться пластичным при разогревании в диапазоне температур от 70° до 100° С (рис. 1). Ослабление связей между цепочками молекул материала позволяет придать изделию любую форму. По мере остывания до 35–40° С, прочность между молекулами восстанавливается, возвращая прежнюю жесткость вновь созданному ортезу.

Особенностями технологии являются:

-

1) высокая скорость иммобилизации;

-

2) скорость разогревания и затвердевания материала может варьировать от нескольких секунд до минут, в зависимости от температуры воды, используемой для размягчения термопластика. В горячей воде разогретый материал может находиться несколько часов без потери эксплуатационных свойств;

-

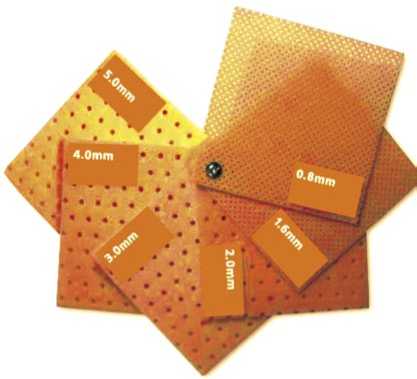

3) полиуретановое покрытие (рис. 2) исключает прилипание материала к рукам врача и коже пациента, склеивание листов между собой;

-

4) пластическая память формы поликапролактона, при повторном разогревании обеспечивает листу его первоначальный вид, что позволяет выполнять многократное моделирование повязки даже после ее полного затвердевания, в соответствии с клинической ситуацией;

-

5) высокая прочность изделия не теряется даже при растяжении листа до 15% от первоначального размера, а выполнение ортезирования непосредственно на пациенте позволяет достичь идеальной конгруэнтности повязки и поверхности сегмента конечности;

-

6) термопластик не требует специальных условий его хранения, заводских мощностей, специального инструментария или станков для изготовления иммобилизирующей повязки;

-

7) сегменты конечностей в ортезах доступны рентгенографическому и/или ультразвуковому исследованию,

Рис. 1. Процесс полимеризации термопластика (Цит. по «Низкотемпературный термопластик Передовые технологии индивидуального ортезирования». СПб.: РосИмп, 2014)

Рис. 2. Внешний вид листов перфороированного термопластика толщиной от 0,8 до 5 мм. Сторона изделия, прилегающая к коже, покрыта полиуретаном поскольку и поликапролактон, и полиуретан проницаемы для рентгеновских лучей и УЗ-волн;

-

8) наложение непосредственно на кожу без использования подкладочного материала, позволяет проводить повторные перевязки, не снимая иммобилизацию.

Совмещение свойств поликапролактона и полиуретана в сочетании с перфорацией дает:

-

• исключительно малая масса (около 100–200 грамм) с толщиной стенки 3 мм;

-

• значительную прочность, гипоаллергенность и биосовместимость с тканями пациента;

-

• обеспечивает вентиляцию кожного покрова за счет воздушной прослойки в ячейках полиуретана и через вентиляционные отверстия перфорации. Достаточные воздухо- и влагообмен обеспечивают предотвращение мацераций кожного покрова.

Материал легко подвергается гигиенической обработке, позволяет проводить перевязки, туалет раны, не снимая повязки. Высокая прочность, малый вес, моделирование повязки и ее эстетичный вид, позволяют пациенту вести обычный образ жизни, выполнять свою работу, водить автомобиль и т.д., сохраняют его социальную адаптацию. Снятие повязки выполняется практически моментально, без специального оборудования и меди-

цинских инструментов и может быть временным (например, для выполнения физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры) или окончательным [5, 7].

Материалы и методы

В отделениях гнойной хирургии ведомственных многопрофильных стационаров проведено лечение 43 больных с гнойными заболеваниями кисти. Большая часть – 31 человек (72%) это мужчины до 40 лет, занимающиеся физическим трудом, что явилось первопричиной микротравматизации, а несвоевременное обращение и в некоторых случаях нерациональное лечение – привели к распространению гнойно-воспалительного процесса кисти. Женщины составили всего 7 случаев (28%), трав-матизация была вызвана: средствами бытового предназначения (иглы, маникюрные приборы и пр.), укусами животных, производственными травмами. Данные о распределении пациентов по нозологии и полу представлены в табл. 1.

К диагностике и лечению гнойных заболеваний кисти применяли выработанный ранее стандартизированный комплексный подход. Внимание уделяли этиологическому фактору возникновения гнойного про-

Табл. 1. Распределение пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями кисти по нозологии и полу

Рис. 3. Лепестковые разрезы. А – больной Д., 35 лет: костный панариций 2-го пальца правой кисти; Б – больной Г., 40 лет: U-образная флегмона правой кисти; В – больной С., 20 лет: подкожный панариций 1-го пальца левой кисти; Г – больной Ф., 23 года: флегмона правой кисти

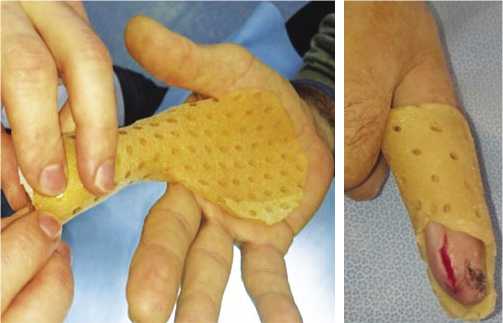

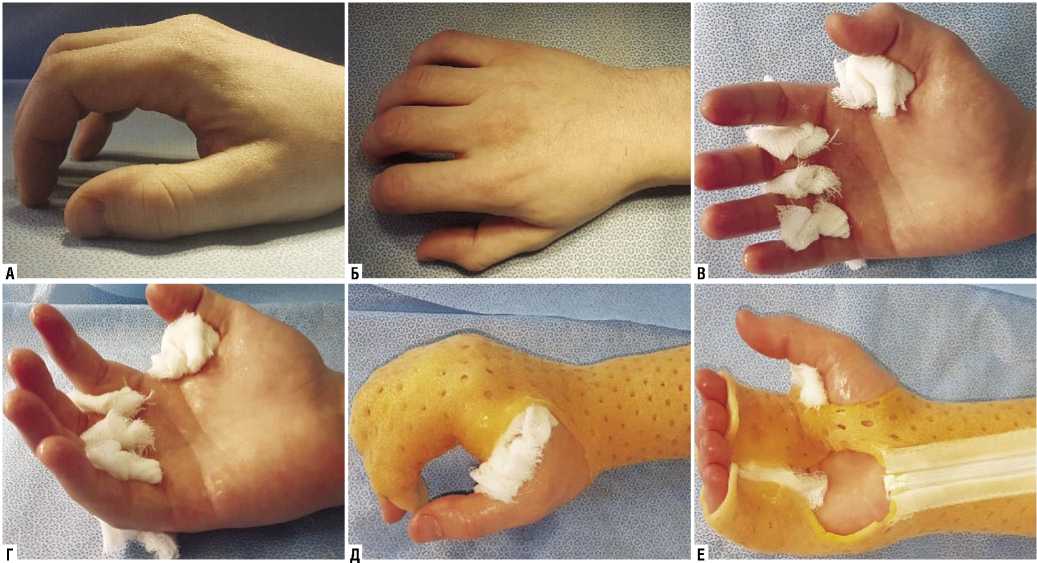

Рис. 4. Больной М. 42 лет. U-образная флегмона правой кисти. Послеоперационная иммобилизация термопластиком

аспирации. Рану обильно промывали антисептическими растворами. Дренирование проводили по общим принципам. Накладывали повязку с водорастворимой мазью. Перевязки с обработкой ран антисептиками проводили до их полного заживления.

На заключительном этапе операции выполняли функциональную иммобилизацию кисти перфорированным низкотемпературным термопластиком (поликапролактоном), оставляя доступ к ране и дренажам для проведения последующей санации (рис. 4). Наложение и моделирование термопластика выполняли, в некоторых случаях непосредственно на кожу, в некоторых – поверх асептической повязки. Кисти придавали функционально выгодное положение. С первых часов назначали антибиотики широкого спектра действия, чувствительные к грамотрицательной и нозокомиальной флоре [6]. Во всех случаях выполняли посевы отделяемого на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Антибактериальную терапию меняли на тропную, в зависимости от полученных результатов.

В тех случаях, когда иммобилизацию из термопластика накладывали непосредственно на кожу, все необходимые манипуляции выполняли, не снимая иммобилизующую повязку с кисти. В случаях, когда термопластик накладывали поверх повязки, иммобилизация, имея свои конструктивные особенности, легко позволяла снять и одеть ее, сохранив кисть в заданном положении (рис. 5). По нашему мнению, это позволяет снизить частоту развития послеоперационных ретракционных осложнений кисти (контрактур, анкилозов, фиброзов и т.д.), при этом промывание ран антисептическими растворами в

Рис. 5. Больной П. 58 лет. Костный панариций 2-го пальца правой кисти, 4-е сутки после операции, иммобилизация термопластиком необходимом количестве не меняет физических свойств термопластика, сохраняются упругость, жесткость, вес, память формы. Перфорированные отверстия позволяют своевременно эвакуировать скопление любого отделяемого, обеспечивают доступ воздуха и препятствуют возникновению кожных проявлений (вторичного воспаления, мацерации, опрелостей).

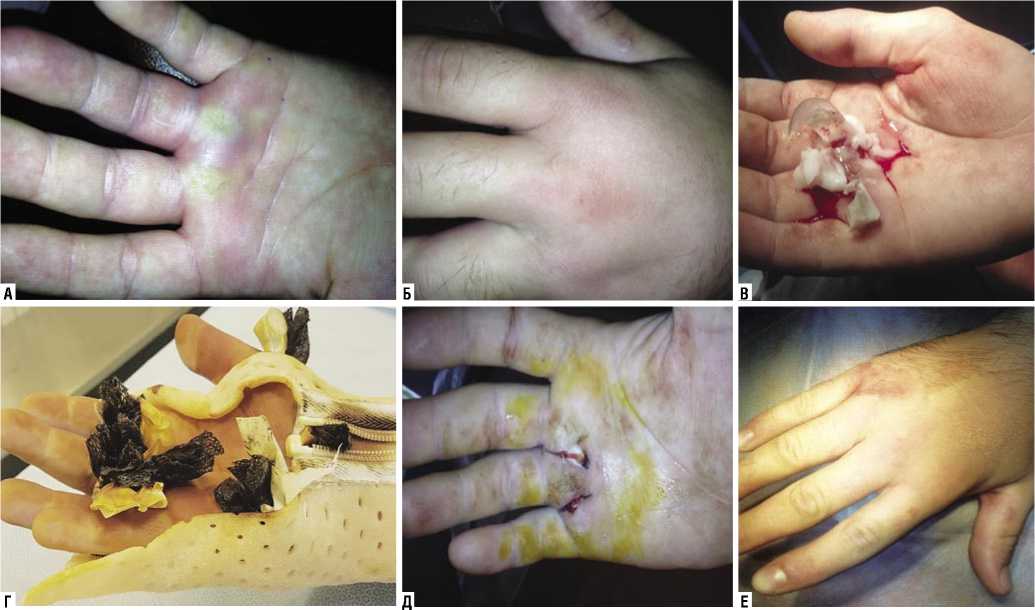

Длительность раневого процесса, в среднем, составила 7–9 суток до закрытия раны. В этот период со стороны мягких тканей формировалась демаркационная зона. По мере очищения, рана заполнялась грануляционной тканью, объем гнойной полости уменьшался, дренажи удаляли (рис. 6 ).

Рис. 6. Больной К., 21 год. Флегмона правой кисти. А, Б – при поступлении; В – вскрытие, дренирование; Г – иммобилизация термопластиком, Д, Е – 6-е сутки после операции

После стихания воспалительных явлений в ране – отека, экссудации – термопластическая повязка, благодаря легкости, прочности и мобильности позволяет начать раннюю функциональную реабилитацию, что также положительно влияет на исход лечения.

Таким образом, особенности этого материала заключаются в том, что иммобилизация осуществляется быстро и удобно, с фиксацией конечности в функционально выгодном положении; термопластик не прилипает к рукам врача, кожному и волосяному покрову пациента, позволяет проводить необходимые манипуляции в послеоперационном периоде без снятия и повторного наложения, рентгенконтрастен, обеспечивает перфузию воздуха, гипоаллергенен, не вызывает кожно-воспалительных явлений, обладает гидрофобностью, способствует сохранению мышечного тонуса, улучшению кровоснабжения и, как следствие, более быстрому снятию отека и болевого синдрома, сокращению сроков нетрудоспособности и более быстрому выздоровлению пациентов; также к достоинствам можно отнести его легкость и эстетический эффект.

Приводим клинические наблюдения

Больной Д., 64 лет, поступил в ЦВКГ им. П.В. Ман-дрыка с диагнозом: Костный панариций второго пальца левой кисти. Повредил палец на даче металлической стружкой, лечился самостоятельно. За медицинской помощью обратился в медицинское учреждение по месту жительства спустя трое суток с момента травмы, после появления отека, пульсирующих ночных болей во втором пальце правой кисти. Выполнено вскрытие, дренирование гнойника. Медикаментозное лечение по стандартной схеме. Рана зажила вторичным натяжением, выписан с выздоровлением. Спустя два месяца c момента травмы обратился с жалобами на вновь возникший отек второго пальца, ограничение движений в межфаланговых суставах, постоянные ноющие боли во втором пальце средней интенсивности. Осмотрен, выполнена R-графия, диагностирован костный панариций. Лепестковый разрез, дренирование гнойника, секвестрэктомия. Проведена комплексная терапия по разработанной методике с использованием функциональной иммобилизации перфорированным термпо-ластиком. Выписан с выздоровлением на 10-е сутки, приступил к работе (рис. 7).

Больная В., 21 год, поступила в ЦВКГ им. П.В. Ман-дрыка с диагнозом: остеомиелит ногтевых фаланг 3-го, 4-го пальцев правой кисти, инфицированные вяло-гранулирующие раны 3-го, 4-го пальцев правой кисти (рис. 8).

Травму получила на производстве при попадании в станок правой кисти. Неотложная помощь оказана в медсанчасти, выполнена ПХО, профилактика столбняка (АСС, ПСС). Проводилась антибактериальная терапия, перевязки. Послеоперационный период осложнился инфицированием раневых поверхностей.

Рис. 7. А – внешний вид 2-го пальца при поступлении; Б – хирургическая обработка раны, лепестковый разрез; В – сутки после операции, гранулирующаяся рана, иммобилизация перфорированным термопластиком; Г – 7-е сутки после операции, заживление вторичным натяжением

Рис. 8. А, Б – внешний вид пальцев кисти при поступлении; В, Г – проведение туалета ран иммобилизированной кисти; Д, Е – исход лечения, вторичное заживление ран пальцев кисти

Рис. 9. А, Б – физиологическое положение кисти; В, Г – межпястные салфетки; Д, Е – положение кисти в повязке Турбокаст, возможность свободного доступа при санации

Дальнейшее лечение проводилось в ЦВКГ им. П.В Мандрыка. Выполнена R-графия кисти, диагностированы секвестры ногтевых фаланг обоих пальцев кисти. Проведена повторная хирургическая обработка ран, секвестрэтомия. Комплексное лечение по принятой схеме: местные и системные противовоспалительные, антибактериальные препараты, средства, улучшающие регионарное кровообращение и микроциркуляцию, иммуномодуляторы, лимфотропная и корригирующая терапия. Функциональная иммобилизация перфорированным термопластиком в течение 6 недель.

На фоне проводимого лечения раны очистились, заживлены вторичным натяжением. Функция кисти восстановлена, приступила к работе.

Обсуждение

Иммобилизация кисти в лечении гнойных заболеваний кисти остается на сегодняшний день спорным вопросом, различие взглядов обусловлено не только отсутствием широкого распространения и использования современных синтетических материалов, но и уверенностью ряда авторов в бессмысленности иммобилизации при лечении гнойных заболеваний кисти. Полученные нами результаты показывают иное – знание и соблюдение принципов иммобилизации и фиксации кисти дают преимущества в лечении и восстановлении функции кисти пациента. В разработанной системе комплексного подхода лечения данной патологии соблюдение этих принципов считается нами обязательным.

Принципы иммобилизации и фиксации кисти:

-

1) иммобилизация проводится после обработки кожи кисти и выполнения необходимых лечебных мероприятий;

-

2) кисти придают функционально выгодное положение (рис. 9 А, Б);

-

3) во избежание сморщивания межпястных связок пальцы раздвигают салфетками, ось пальцев направляют к шиловидному отростку лучевой кости (рис. 9 В, Г);

-

4) независимо от анатомической локализации воспалительного очага, обеспечение покоя необходимо для всей кисти, так как пальцы руки анатомически и функционально взаимосвязаны;

-

5) при тяжелых повреждениях и гнойных заболеваниях кисти иммобилизуют запястье, предплечье и локоть;

-

6) иммобилизация не должна препятствовать проведению регулярной санации ран, физиотерапевтическим процедурам, лечебной физкультуре (рис. 9 Д, Е);

-

7) иммобилизация продолжается пока не стихнет воспалительный процесс и дает возможность ранней активной разработки движений пальцев и кисти, способствует полноценному восстановлению функции кисти.

-

9. Усольцева Е.В., Машкара К.И. Хирургия заболеваний и повреждений кисти. – 3-е изд.,.- Л.: Медицина, 1986. – 352 с.

-

10. Фишман Л.Г. Клиника и диагностика заболеваний пальцев и кисти. – 1963.

– 391 с.

-

11. Lucas S. Mc Donald, Mary F. Bavaro, Eric P. Hofmeister, Leo T. Kroonen / Hand infections / J Hand Surg Vol 36A, August 2011, P. 1403–1412.

-

12. Meredith Osterman, Reid Draeger, Peter Stern, / Acute Hand infections

-

/ J Hand Surg Am. r Vol. 39, August 2014 P. 1628–1635.

-

-

13. Orrin I. Franko, MD, Reid A. Abrams, MD, Hand Infections, Orthopedic Clinics of North America, Volume 44, Issue 4, October 2013, P. 625–634.

-

14. Turker et al., Hand infections: a retrospective analysis. 2014, PeerJ 2:

Заключение

Иммобилизация является одним из этапов комплексного лечения гнойных заболеваний и повреждений кисти, и сочетается с другими лечебными мероприятиями, чаще всего с лечебной гимнастикой и физиотерапией.

Неправильно наложенные, обременительные иммобилизующие повязки на кисти и пальцах не только осложняют течение патологического процесса, но нередко являются причиной некроза мягких тканей, требующего длительного лечения, и стойких контрактур.

e513; DOI10.7717/peerj.513.

При иммобилизации нужно учитывать, что на кисти нет мощного массива мышц, поэтому не следует накладывать тяжелых, многослойных, обременительных повязок.

Иммобилизирующие повязки всегда индивидуальны, должны быть заранее продуманы и подготовлены с целью обеспечения свободного доступа к ране для ее санации и, в то же, время – надежной фиксации пораженной кисти.

Таким образом, способ функциональной иммобилизации перфорированным термопластиком позволил избежать развития осложнений в лечении пациентов с данной патологией, уменьшить сроки пребывания в стационаре, создать оптимальные условия для проведения санации ран, способствуя максимально быстрой реабилитации, не причиняя неудобств, возникающих при других способах иммобилизации.

Список литературы Применение перфорированного низкотемпературного термопластика при лечении гнойных заболеваний кисти

- Абаев Ю.К. Хирургическая повязка. -Минск: Беларусь, 2005. -150 с.

- Аничков И.П., Волкова К.Г., Гаршин В.Г. Морфология заживления ран. -М.: Медгиз, 1951. -123 с.

- Баиндурашвили А.Г., Афоничев К.А., Попов И.В. и др./Опыт применения синтетических иммобилизирующих бинтов Rhena cast и Rhena therm в детской ортопедии//Человек и здоровье. -СПб., 2006. -С. 66.

- Канюков В.Н., Стрекаловская А.Д., Килькинов В.И., Базарова Н.В./Материалы для современной медицины.-Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. -113 с.

- Киселев В.В. Практические и организационные аспекты хирургического лечения больных с инфекционными поражениями кисти//Здоровье. Медицинская экология. Наука. -2014. -№ 1(55). С. 16-18.

- Крайнюков П.Е., Матвеев С.А. Хирургия гнойных заболеваний кисти/-М.: Планета, 2016. -272 с.

- Мелешевич А.В. Панариций и флегмона кисти. -Гродно: ГрГУ, 2002. -185 с.

- Низкотемпературный термопластик. Передовые технологии индивидуального ортезирования. Альбом клинических наблюдений СПб.: РосИмп, 2014. -32 с.

- Усольцева Е.В., Машкара К.И. Хирургия заболеваний и повреждений кисти. -3-е изд.,.-Л.: Медицина, 1986. -352 с.

- Фишман Л.Г. Клиника и диагностика заболеваний пальцев и кисти. -1963. -391 с.

- Lucas S. Mc Donald, Mary F. Bavaro, Eric P. Hofmeister, Leo T. Kroonen/Hand infections/J Hand Surg Vol. 36A, August 2011, P. 1403-1412.

- Meredith Osterman, Reid Draeger, Peter Stern,/Acute Hand infections/J Hand Surg Am. r Vol. 39, August 2014 P. 1628-1635.

- Orrin I. Franko, MD, Reid A. Abrams, MD, Hand Infections, Orthopedic Clinics of North America, Volume 44, Issue 4, October 2013, P. 625-634.

- Turker et al., Hand infections: a retrospective analysis. 2014, PeerJ 2: e513; D0I10.7717/peerj.513.