Применение принципов клинического моделирования в выборе лечебной тактики при панкреонекрозе

Автор: Шабунин А.В., Лукин Андрей Юрьевич

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.9, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Улучшить результаты лечения больных панкреонекрозом. Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 523 больных панкреонекрозом (2006-2013 гг.). В 77 случаях проведён анализ результатов КТ, интраоперационных находок, результатов гистологическом исследовании биопсийного материала. Выявлено их достоверное соответствие. Основные критерии (предоставляют возможность моделирования), характеризующие панкреонекроз: объём, локализация некроза ПЖ, распространённость экстрапанкреатического патологического процесса. Результаты. Разработаны 4 клинико-морфологические модели панкреонекроза: «Модель-1» - 191 больной, «Модель-2» - 159, «Модель-3» - 95, «Модель-4» - 78. В зависимости от результатов моделирования применены различные способы лечения: пункционно-дренирующий (ПДС), полостной (ПС), этапный (ЭС). Специфические п/о осложнения: ПДС(п=117) - 8(6,8%); ПС(п=58) - 16(27,5%); ЭС(п=200) - 35(17,5%); всєго(п=375) - 59(15,7%). Наибольшее количество осложнений отмечено при использовании ЭС («Модель-3», «Модель-4»). Послеоперационная летальность: «Модель-1» - 3(6,9%); «Модель-2» - 23 (14,4%); «Модель-3» - 21(22,1%); «Модель-4» - 22(28,2%); всєго(п=375) - 69(18,4%). Заключение. Тактика лечения больных панкреонекрозом определяется локализацией и распространённостью патологических изменений в ЗК, зависит от объёма, локализации некроза ПЖ; моделирование панкреонекроза позволяет осуществить выбор оптимального способа лечения, снизить частоту осложнений, летальных исходов.

Панкреонекроз, компьютерная томография, критерии моделирования панкреонекроза и парапанкреатита, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/140188335

IDR: 140188335 | УДК: 616.37-002.4-08-035

Текст научной статьи Применение принципов клинического моделирования в выборе лечебной тактики при панкреонекрозе

Панкреонекроз – важная проблема неотложной абдоминальной хирургии. Результаты лечения данной категории больных остаются неудовлетворительными. Общая и послеоперационная летальность имеет слабую тенденцию к снижению [1, 2, 3].

Неудовлетворительные результаты лечения связаны с несвоевременной диагностикой. Используемые в настоящее время диагностические критерии далеко не всегда позволяют определить показания к применению различных способов хирургического лечения. Недостаточно отработаны критерии продолжительности использования миниинвазивных вмешательств и принципы этапного лечения. Предметом дискуссий остаются вопросы определения выбора сроков хирургического лечения, оценки эффективности проводимого лечения при различных формах панкреонекроза [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Для панкреонекроза характерно разнообразие форм и течения [7, 9]. В связи с широким использованием в по- следние годы современных инструментальных методов (КТ, МРТ) диагностика панкреонекроза значительно улучшилась [1, 2]. Однако и эти методы диагностики в отсутствии чёткого диагностического алгоритма не в состоянии определить оптимальную лечебную тактику. Используемая в компьютерной диагностике шкала Balthazar с оценкой индекса тяжести острого панкреатита позволяет диагностировать характер и распространённость некротических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке, но не в состоянии ответить на все вопросы, связанные с адекватным лечением панкреонекроза [10, 11].

Очевидна необходимость дальнейшей разработки диагностических и лечебных алгоритмов, применяемых при данной патологии.

Материал и методы

Наша клиника обладает опытом лечения 523 больных панкреонекрозом алкогольной этиологии за период

с 2006 по 2013 гг. В лечении всех больных применялась консервативная терапия, эффективность которой определялась клинико-лабораторными данными и результатами инструментальных методов обследования. На основании этих же диагностических методов у 375 больных панкреонекрозом определялись показания к различным способам хирургического лечения. В обязательном порядке использовали УЗИ и динамическую компьютерную томографию. При поступлении пациентам проводили КТ с болюсным контрастированием для определения исходного объёма перипанкреатических изменений и оценки эффективности проводимой терапии. В последующем (в среднем каждые 7–10 суток) выполняли повторные КТ-исследования. По показаниям выполняли магнитно-резонансную томографию органов брюшной полости.

С целью изучения достоверности современных методов лучевой диагностики (динамическая КТ в сочетании с МРТ) в 77 случаях проведён сравнительный анализ результатов КТ с болюсным контрастированием с характером интраоперационных находок, а так же с морфологическими изменениями, выявляемыми при гистологическом изучении биопсийного материала, полученного в ходе хирургических вмешательств или патологоанатомического исследования (в случае летального исхода). У 55 больных проводили забор биопсийного материала в ходе полостных вмешательств. В 22 случаях исследовали материал, взятый в ходе патологоанатомических исследований. Выявлено достоверное соответствие между объёмом, распространённостью и характером изменений, определяемых при КТ, и интраоперационными находками.

Сравнительный анализ изменений в поджелудочной железе, парапанкреатической и забрюшинной клетчатке, выявляемых при динамической КТ, и результатов морфологического исследования биопсийного материала показал их соответствие во всех случаях.

В ткани поджелудочной железы и жировой клетчатки, оцененной при КТ > 25 HU и на операции жизнеспособной, при гистологическом исследовании отмечались междольковый отёк и воспалительная инфильтрация. В областях, которые соответствовали 15–25 HU, интраоперационно определялся инфильтрат, а гистологически – отёк, воспалительная инфильтрация, очаги жирового некроза, геморрагическое пропитывание, участки тромбоза микроциркуляторного русла. В тех областях, где при КТ плотность соответствовала 0–15 HU, определялись некроз тканей, секвестрация с преобладанием жидкостного компонента.

В соответствии с поставленными задачами в процессе исследования мы пришли к выводу, что среди многочисленных признаков, характеризующих панкреонекроз, существует определяющий критерий, поддающийся качественному и количественному анализу. Этим критерием является объём первоначального некроза поджелудочной железы, его локализация, а также выраженность, характер и распространённость экстрапанкреатического воспалительно-некротического процесса. Именно объём и локализация некроза поджелудочной железы, парапан-креатической и забрюшинной клетчатки, его изменения в динамике определяют закономерность дальнейшего развития патологического процесса, позволяют прогнозировать развитие осложнений, определять лечебную тактику, осуществлять выбор оптимальных способов хирургического лечения.

Проведённое исследование позволило определить закономерности развития патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке при панкреонекрозе, что предоставило возможность применить принципы моделирования течения данного заболевания. Наиболее важными следует считать следующие критерии моделирования: объём некроза паренхимы поджелудочной железы; локализация и распространённость некротических и инфильтративных изменений в парапанкреатической и забрюшинной клетчатке, их динамика; объём и локализация жидкостных скоплений, наличие сообщения между ними; наличие признаков секвестрации и абсцедирования.

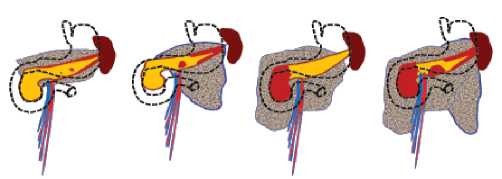

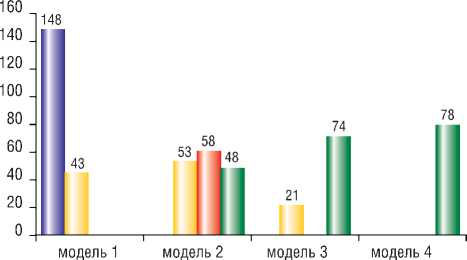

В процессе исследования были определены основные клинико-морфологические модели панкреонекроза и парапанкреатических изменений (рис. 1):

– «Модель-1» – V некроза поджелудочной железы < 30%, или не определяется, парапанкреатический инфильтрат, жидкостное скопление;

– «Модель-2» – V некроза поджелудочной железы 30–50% в дистальных отделах, парапанкреатический инфильтрат по «левому типу»;

– «Модель-3» – V некроза поджелудочной железы 30–50% в проксимальных отделах, парапанкреатиче-ский инфильтрат по «правому типу»;

– «Модель-4» – V некроза поджелудочной железы 30–50% и более с разобщением жизнеспособных проксимальных и дистальных отделов, парапанкреа-тический инфильтрат по «правому, центральному и левому типам»;

– для всех моделей – характер изменений в забрюшинной клетчатке: «а» – отсутствие жидкостного скопления, «б» – наличие жидкостного скопления.

К наиболее благоприятным вариантам относим мелкоочаговый панкреонекроз, не определяемый при КТ, ко-

модель 1 модель 2 модель 3 модель 4

Рис. 1. Клинико-морфологическое моделирование панкреонекроза

торый сопровождается маловыраженной парапанкреати-ческой инфильтрацией и мелкоочаговый панкреонекроз менее 30% дистальных отделов, при котором формируется парапанкреатический и забрюшинный инфильтрат по «левому типу». Наиболее тяжёлые формы панкреонекро-за - крупноочаговый некроз проксимальных отделов, а так же крупноочаговый некроз с локализацией в различных отделах железы с поражением главного панкреатического протока, что служит причиной формирования обширных забрюшинных инфильтратов не только по правому и левому, но и по центральному типу.

Результаты

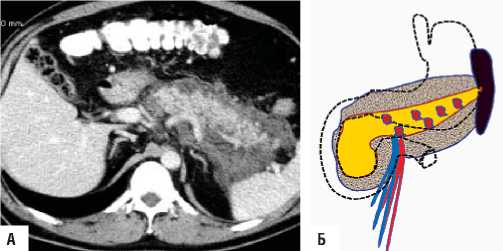

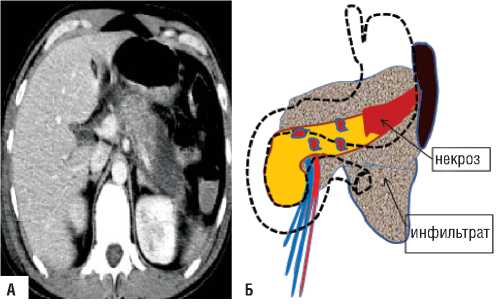

В ходе проведённого анализа клинико-морфологические изменения, характерные для «Модели-1», выявлены у 191 больного. Из них у 148 пациентов удалось купировать заболевание на фоне применения комплексной консервативной терапии, отказавшись от хирургических вмешательств (рис. 2).

В 43 случаях клинические и КТ-данные соответствовали «Модели-1», определялись единичные жидкостные

Рис. 2. «Модель-1» А) КТ данные – визуализируется «изъеденность» контура контрастируемой жизнеспособной паренхимы поджелудочной железы, инфильтрация парапанкреатической и забрюшинной клетчатки; Б) схема патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке скопления объёмом более 50 мл. Подобные изменения служили показанием к применению пункционно–дрени-руюшего способа, который был использован в качестве окончательного (рис. 3).

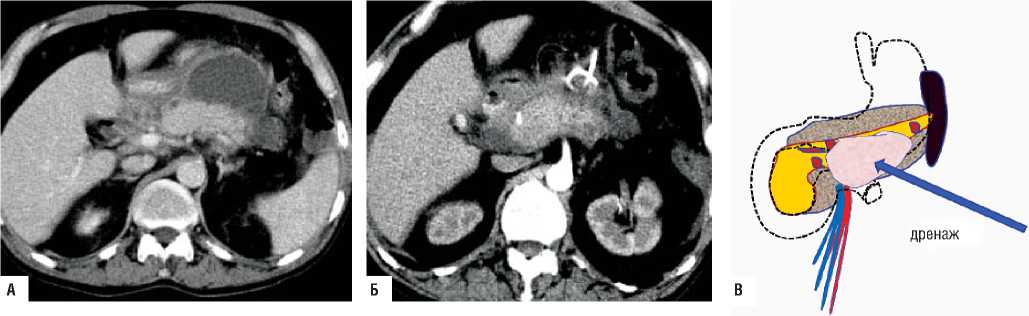

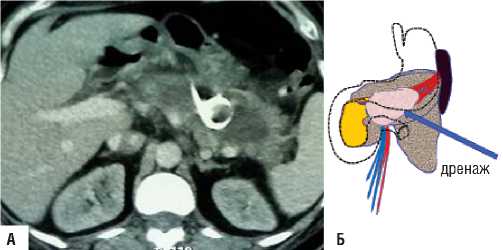

Клинико-морфологические изменения, характерные для «Модели-2», были выявлены у 159 больных. У 53 пациентов в качестве окончательного применён пунк-ционно-дренирующий способ (рис. 4).

В 58 случаях объём некроза ПЖ соответствовал 30–50%. Изменения в забрюшинной клетчатке соответствовали инфильтрату без наличия условий для применения пункционно-дренирующего способа. Отсутствие положительной динамики от проводимой терапии, наличие признаков инфицирования служило показанием к применению полостного способа (выполнялись нек-рсеквестрэктомии) (рис. 5).

У 48 пациентов применение пункционно-дрениру-ющего способа на фоне комплексной консервативной терапии не имело эффекта. В связи с чем применён этапный способ лечения (рис. 6).

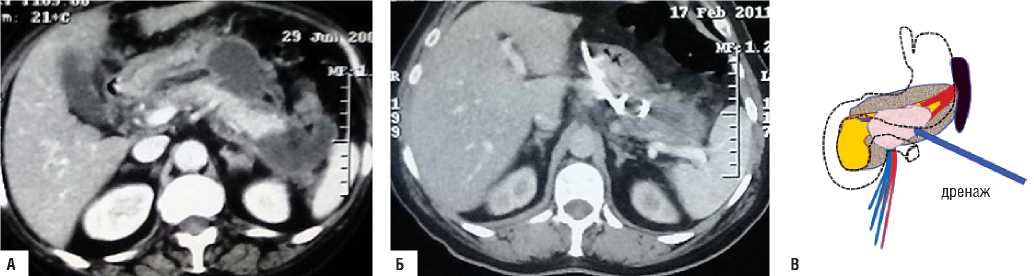

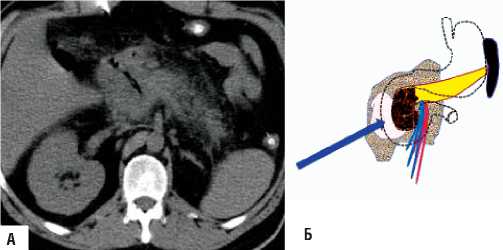

У 95 больных выявлены клинико-морфологические изменения, характерные для «Модели-3». В 21 случае удалось купировать заболевание на фоне применения пункционно-дренирующего способа, у 74 больных было применено этапное лечение (рис. 7).

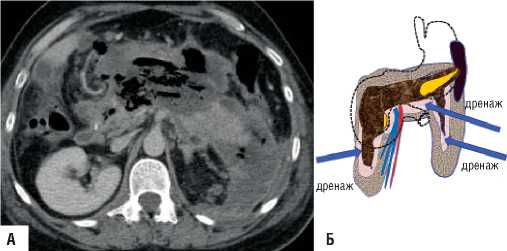

В 78 случаях выявлены клинико-морфологические изменения, характерные для «Модели-4», когда по данным КТ определялись различные по объёму и локализации некрозы поджелудочной железы с признаками разобщения проксимальных и дистальных жизнеспособных отделов, распространённые изменения в парапанкреатической и забрюшинной клетчатке с незавершённой секвестрацией, скоплениями жидкости (рис. 8).

Это служило показанием к применению этапного способа хирургического лечения. Применение мини-инвазивных способов лечения в качестве первого этапа способствовало стабилизации состояния больного, отграничению воспалительно-некротического про-

Рис. 3. «Модель-1» А, Б) КТ данные – жидкостное скопление по переднему контуру в области тела поджелудочной железы до и после дренирования, инфильтрация парапанкреатической клетчатки; В) схема патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке

Рис. 4. «Модель-2» А, Б) КТ данные – в области хвоста поджелудочной железы визуализируется неконтрастируемая зона некроза, жидкостное скопление по переднему контуру поджелудочной железы в области тела, инфильтрация парапанкреатической клетчатки до и после применения пункционно-дренирующего способа хирургического лечения; В) схема патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке

Рис. 5. «Модель-2» А) КТ данные – визуализируется неконтрастируемая зона некроза хвоста и тела поджелудочной железы с инфильтративными изменениями парапанкреатичесокой клетчатки; Б) схема патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке

Рис. 6. «Модель-2» А) КТ данные – в области хвоста и тела поджелудочной железы визуализируется неконтрастируемая зона некроза, жидкостное скоплениие в зоне секвестрации некроза после применения пункционно-дренирующего способа хирургического лечения, инфильтрация парапанкреатической клетчатки; Б) схема патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке

цесса в поджелудочной железе, парапанкреатической и забрюшинной клетчатке, позволяло проводить полостные вмешательства (полноценную одномоментную секвестрэктомию) в более поздние сроки.

Обсуждение полученных результатов. Проанализировав клинические, инструментальные и морфологические данные у пролеченных больных мы пришли к выводу, что среди многочисленных признаков, характеризующих панкреонекроз, существуют определяющие критерии, поддающиеся качественному и количественному анализу. Этими критериями являются объём и локализация первоначального некроза в поджелудочной железе и, как следствие, экстрапанкреатические воспалительно-некротические изменения окружающих органов и тканей. Объём и локализация некроза поджелудочной железы определяют закономерность дальнейшего развития патологического процесса в парапанкреатической и забрюшинной клетчатке, его локализацию и распространённость. Выработанные критерии позволили моделировать основные формы панкреонекроза и прогнозировать развитие осложнений, определять лечебную тактику, осуществлять выбор наиболее оптимальных способов хирургического лечения.

На основании клинико-инструментального исследования нами разработаны 4 модели панкреонекроза.

У 191 больного выявлены изменения, характерные для «Модели-1». Следует отметить, что консервативная терапия в лечении данной группы больных была эффективна в 148 случаях, что свидетельствует в пользу обоснованного отказа от хирургических вмешательств. У 43 пациентов в качестве окончательного применён пункционно-дренирующий способ.

У 159 больных с локализацией некроза в области дистальных отделов поджелудочной железы и инфильтративными изменениями в парапанкреатической и забрюшинной клетчатке по «левому» типу («Модель-2») преобладали полостные вмешательства, что связано с отсутствием условий для применения пункционно-дренирующего способа и признаками инфицирования. Основными критериями к применению данного способа хирургического лечения служили: обширный объём не-

Рис. 7. «Модель-3» А) КТ данные – визуализируется некроз и секвестрация головки поджелудочной железы. Неконтрастируемая зона головки поджелудочной железы с газом, инфильтрация парапанкреати-ческой клетчатки с жидкостным компонентом; Б) схема патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке

Рис. 8. «Модель-4» А – КТ-данные некроза головки и тела поджелудочной железы, хвост поджелудочной железы жизнеспособен. Инфильтративные парапанкреатические изменения поджелудочной железы

Табл. 1. Специфические послеоперационные осложнения у больных пан-креонекрозом (n = 375)

|

Осложнение |

Модели |

|||

|

«Модель-1» (n = 43) |

«Модель-2» (n = 159) |

«Модель-3» (n = 95) |

«Модель-4» (n = 78) |

|

|

Аррозивное кровотечение |

2 (4,6%) |

12 (7,6%) |

3 (3,2%) |

4 (5,1%) |

|

Неполный наружный дуоденальный свищ |

- |

1 (0,6%) |

7 (7,4%) |

5 (6,4%) |

|

Неполный наружный толстокишечный свищ |

1 (2,3%) |

9 (5,6%) |

4 (4,2%) |

7 (9,0%) |

|

Спаечная кишечная непроходимость |

– |

3 (1,9%) |

1 (1,1%) |

– |

|

Итого: |

3 (6,9%) |

25 (15,7%) |

15 (15,9%) |

16 (20,5%) |

|

Всего (n = 375) |

59 (15,7%) |

|||

Табл. 2. Показатели летальности у больных панкреонекрозом в зависимости от вариантов моделирования

|

Вариант моделирования |

Показатели летальности |

|

«Модель-1» (n = 43) |

3 (6,9%) |

|

«Модель-2» (n = 159) |

23 (14,4%) |

|

«Модель-3» (n = 95) |

21 (22,1%) |

|

«Модель-4» (n = 78) |

22 (28,2%) |

|

Всего (n = 375) |

69 (18,4%) |

по правому, центральному и левому типу; секвестрация некрозов парапанкреатической и забрюшинной клетчатки с формированием скоплений жидкости с газом; б) схема патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке кроза поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки, наличие в инфильтрате незначительных жидкостных скоплений; отсутствие условий для применения ПДС в сочетании с признаками инфицирования очагов некроза и неэффективностью консервативной терапии. Полостные вмешательства применены у 58 пациентов, пункционно-дренирующий способ лечения использован в 53 случаях. Этапное лечение применено у 48 больных.

В лечении больных с изменениями, характерными для «Модели-3» (95 пациентов) и «Модели-4» (78 пациентов), преобладал этапный способ лечения, что связано с разобщением проксимальных и дистальных отделов поджелудочной железы и формированием обширных парапанкреатических и забрюшинных инфильтратов по «правому», «центральному» и «левому» типам с формированием в забрюшинной клетчатке множественных жидкостных скоплений.

Результаты лечения больных панкреонекрозом в зависимости от моделирования патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке показаны на рисунке 9.

I ■ консервативная терапия I ■ полостной способ

ПДС ■ ■ этапный способ

Рис. 9. Результаты лечения больных панкреонекрозом в зависимости от моделирования патологического процесса

Таким образом, моделирование патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке позволяет определить оптимальные способы лечения больных панкреонекрозом.

Мы проанализировали специфические осложнения, отмеченные в послеоперационном периоде у пациентов с панкреонекрозом в зависимости от применённого способа хирургического лечения.

Таким образом, наибольшее количество послеоперационных специфических осложнений отмечено в группе больных, где использован этапный способ хирургического лечения. Эти показатели обусловлены тем, что этапный способ чаще применялся в лечении пациентов с изменениями, характерными для «Модели-3» и «Модели-4», то есть в случаях распространённых некротических и инфильтративных изменений в поджелудочной железе, парапанкреатической и забрюшинной клетчатке.

При анализе результатов лечения больных панкре-онекрозом мы пришли к выводу, что показатели послеоперационной летальности находятся в зависимости от вариантов моделирования распространения патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке.

Наибольшие показатели летальности отмечены в группах пациентов с изменениями в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке, характерными для «Модели-3» и «Модели-4». Таким образом, моделирование различных вариантов развития панкреонекроза может быть использовано для прогнозирования течения и исхода заболевания.

Практическое применение в лечении больных пан-креонекрозом клинико-морфологических параллелей позволило определить основные критерии развития патологического процесса в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке. На основании этого разработаны основные модели панкреонекроза и парапанкреатита, что, в свою очередь, предоставило возможность выбора оптимального способа лечения и прогнозирования результатов лечения.

Проведённый анализ результатов лечения пациентов с панкреонекрозом послужил основанием для следующих выводов.

Выводы

-

1. Имеются объективные параллели между клиническими проявлениями заболевания, данными современных методов визуализации и результатами морфологического исследования аутопсийного материала, полученного из поражённых зон поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки, у больных панкреонекрозом алкогольной этиологии.

-

2. Существуют объективные закономерности развития патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке при панкреонекрозе, что предоставляет возможность применить принципы моделирования течения данного заболевания.

-

3. Наиболее важными следует считать следующие критерии моделирования: объём некроза паренхимы поджелудочной железы; локализация и распространённость некротических и инфильтративных изменений в парапанкреатической и забрюшинной клетчатке, их динамика; объём и локализация жидкостных скоплений, наличие сообщения между ними; наличие признаков секвестрации и абсцедирования.

-

4. Имеются 4 основные клинико-морфологические модели панкреонекроза и парапанкреатических изменений, характеризующиеся спецификой локализации и распространённости патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке.

-

5. На основании практического применения клинико-морфологических параллелей и клинического моделирования патологических изменений в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке возможно осуществлять выбор оптимальной лечебной тактики, способов хирургического лечения и сроков их применения у больных панкреонекрозом.

-

6. Обоснованное клинико-морфологическими параллелями и принципами моделирования применение комплексной консервативной терапии, миниинвазив-ного, полостного и этапного способов хирургического лечения предоставляет возможность уменьшить количество осложнений и летальных исходов у больных панкреонекрозом.

Interventions for necrotizing Pancreatitis // Summary of Multidisciplinary Consensus Conference. Pancreas-2012. 2012. – P. 1176–1194.

J. Gastroenterol. – 2013. – T. 1, №108. – P. 140–142.

Список литературы Применение принципов клинического моделирования в выборе лечебной тактики при панкреонекрозе

- Dellinger E.P., Forsmark C.E., Layer P., E., Petrov M.S., Shimosegawa T., Siriwardena A.K., Uomo G., Whitcomb D.C., Windsor J.A. Determinant based classification of acute pancreatitis severity: an international multidisciplinary consultation//Ann. Surg. -2012. -Т. 6, № 256. -P. 875-880.

- Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C., Gooszen H.G., Johnson C.D., Sarr M.G., Tsiotos G.G., Vege S.S. Acute Pancreatitis Classification Working Group. Classification of acute pancreatitis -2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus//Gut. -2013. -Т.1, № 62. -P. 102-111.

- Freeman M.L., Werner J., van Santvoort H.C., Baron T.H., Besselink M.G., Windsor J.A., Horvath K.D., van Sonnenberg E., Bollen T.L., Vege S.S. Interventions for necrotizing Pancreatitis//Summary of Multidisciplinary Consensus Conference. Pancreas-2012. 2012. -P. 1176-1194.

- Loveday B.P., Petrov M.S., Connor S. A comprehensive classification of invasive procedures for treating the local complications of acute pancreatitis based on visualization, route, and purpose//Pancreatology. -2011. -№ 11. -P. 406-413.

- Garg P.K., Sharma M., Madan K. Primary conservative treatment results in mortality comparable to surgery in patients with infected pancreatic necrosis//Clin. Gastroenterol Hepatol. -2010. -№ 8. -P. 1089-1094.

- Kingham T.P., Shamamian P. Management and spectrum of complications in patients undergoing surgical debridement for pancreatic necrosis//Am Surg. -2008. -№ 74. -P. 1050-1056.

- Ishikawa K., Idoguchi K., Tanaka H., Tohma Y., Ukai I., Watanabe H., Matsuoka T., Yokota J., Sugimoto T. Classification of Acute pancreatitis based on retroperitoneal extension: application of the concept of interfascial planes//Eur. J. Radiol. -2006. -T. 3, № 60. -P. 445-452.

- Дюжева Т.Г., Джус Е.В., Рамишвили В.Ш., Шефер А.В., Платонова Л.В., Гальперин Э.И. Ранние КТ-признаки прогнозирования различных форм парапан-креонекроза//Анналы хирургической гепатологии. -2009. -T. 4, № 14. -C. 54-63.

- Petrov M.S. Abdominal fat: a key player in metabolic acute pancreatitis//Am. J. Gastroenterol. -2013. -T. 1, № 108. -P. 140-142.

- Balthazar E.J., Robinson D.L., Megibow A.J. Ranson J.H. Acute pancreatitis: value of CT in establishing prognosis//Radiology. -1990. -T. 2, № 174. -P. 331-336.

- Mortele K.J., Wiesner W., Intriere L., Shaukas S., Zou K.H., Kalantar B.N., Peres A., van Sounnenberg E., Ros P.R., Banks P.A., Silverman S.G. A Modified CT Severity Index for Evaluating Acute Pancreatitis: Improved Correlation with Patient Outcome//Am. J. Roentgenol. -2004. -T. 5, № 183. -P. 1261-1265.