Применение природных штаммов-деструкторов в процессах разложения химических поллютантов

Автор: Егорова Дарья Олеговна, Первова Марина Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3-4 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты разложения коммерческих смесей полихлорированных бифенилов (ПХБ), особо опасных химических поллютантов, под действием природных аэробных бактериальных штаммов. Штаммы-деструкторы выделены из почвы, подвергнутой длительному химическому загрязнению, и принадлежат родам Rhodococcus, Pseudomonas, Bacillus. В результате их применения, уровень деструкции смеси ПХБ торговой марки «Делор 103» составил 78.6-98.3%, торговой марки «Совол» - 84.0-87.5%.

Пхб, деструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/148201978

IDR: 148201978 | УДК: 579.222.2;579.87;579.66

Текст научной статьи Применение природных штаммов-деструкторов в процессах разложения химических поллютантов

Загрязнение окружающей среды, чужеродными для природы токсичными соединениями – одна из актуальных проблем современности. Мировым сообществом осуществляется несколько международных программ, направленных на оценку количества накопленных токсикантов и уровня загрязненности различных территорий, а также на разработку методов утилизации поллютантов различных классов. Одним из результатов работы ЮНЕП стало принятие в 2001 г. Стокгольмской конвенции, согласно которой выделен перечень особо опасных химических загрязнителей (стойкие органические загрязнители - СОЗ), подлежащих выводу из производства и полному уничтожению [1].

Анализ литературы показал, что одним из перспективных способов разложения соединений группы СОЗ является биодеструкция с использованием штаммов аэробных бактерий [2]. Методы биодеструкции позволяют утилизировать химически стойкие вещества и являются менее затратными, чем химические и физические методы разложения соединений группы СОЗ.

Основную долю веществ, включенных в список СОЗ, составляют хлорированные ароматические соединения, в частности полихлорированные бифенилы (ПХБ). Для ПХБ характерны: стойкость в окружающей среде, биоаккумуляция, устойчивость к деградации, острая и хроническая токсичность, трансграничный перенос на большие расстояния. Семейство полихлорированных бифенилов содержит 209 конгенеров, отличающихся по количеству и расположению в молекуле в качестве заместителей ионов хлора. Также одной из особенностей, затрудняющих утилизацию ПХБ, является то, что в промышленности выпускали смеси, содержащие 20–60 конгенеров, отличющихся по своей биодоступности [3].

Известны штаммы аэробных бактерий, способные окислять ПХБ, тем самым разрушая их моле-

кулу [4,5]. В результате деятельности большинства штаммов-деструкторов разлагаются в основном низко- и среднехлорированные конгенеры ПХБ [4]. При этом, молекула хлорбифенила окисляется под действием бактериальных ферментов и разлагается на пентадиеновую и (хлор)бензойную кислоты. Пентадиеновая кислота используется микроорганизмами в реакциях основного обмена клетки, (хлор)бензойные кислоты служат субстратом для других групп штаммов-деструкторов.

Цель исследования – изучить эффективность применения биодеструкции с использованием природных аэробных бактериальных штаммов в процессах утилизации коммерческих смесей полихло-ривраонных бифенилов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании использовали почву, отобранную вблизи захоронения химических отходов г. Калуш (Ивано-Франковская обл., Украина). Анализ показал, что в данном образце почвы присутствуют два основных загрязнителя – полихлорированные бифенилы и гексахлорбензол (соединения группы СОЗ). Анализ почвы на наличие загрязнителя проводили согласно «Методике выполнения измерений массовой концентрации полихлорбифенилов в воздухе рабочей зоны, промвыбросах, природных и сточных водах и почвах методом газожидкостной хроматографии» № 88-16358-25-2000. Концентрация ПХБ в данном образце почвы превышает ПДК в 8000 раз [6].

Общее количество гетеротрофных микроорганизмов в почве оценивали методом серийных разведений с последующим высевом на чашки Петри с полноценной питательной средой LB состава (мг/л): триптон – 10, дрожжевой экстракт – 5, NaCl – 10, агар – 15; и подсчетом образовавшихся колоний. Подсчет производили по формуле

М=(а ×10n)/V, где М – количество колониеобразующих единиц в 1 мл; а – среднее число колоний, выросших после посева из данного разведения; V – объем суспензии, взятый для посева, мл; 10n – коэффициент разведения.

Выделение аборигенных штаммов-деструкторов осуществляли как описано [7], используя метод накопительных культур и бифенил (1 г/л) в качестве источника углерода и энергии. Культивирование штаммов осуществляли в жидкой минеральной среде с бифенилом, как описано [8].

Таксономическое положение изолированных штаммов-деструкторов определяли используя анализ последовательности гена16S рРНК [8]. Амплификацию нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК проводили, как описано ранее, с использованием бактериальных праймеров 27F и 1492R. Нуклеотидные последовательности гена 16S рРНК определяли с применением набора реактивов Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit на автоматическом секвенаторе Genetic Analyser 3500XL ("Applied Biosystems", США).

Полученные нуклеотидные последовательности были проанализированы с использованием программы CLUSTAL X 1.83. Поиск гомологичных последовательностей производили по базам данных GenBank и EzTaxon .

Активность аборигенных штаммов-деструкторов в отношении коммерческих смесей ПХБ «Делор 103» и «Совол» изучали в эксперименте с «отмытыми» клетками, как описано [9]. Смеси ПХБ вносили до конечной концентрации 0.6 мг/мл. Эффективность деструкции оценивали в течение 8 сут.

Анализ промежуточных продуктов бактериальной деструкции ПХБ провыодили с использованием методов высокоэффективной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе LC-10ADvp (“Shimadzu”, Япония) с колонкой Lichrosorb RP-18 10U (250 x 4.6 мм) (“Alltech”, США) и спектроскопии на приборе UV-Visible BioSpec-mini (“Shimadzu”, Япония), как описано [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

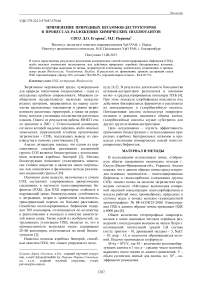

Анализ образца почвы показал, что в ней присутствуют конгенеры ПХБ с разной степенью хлорирования молекулы (рис. 1).

По составу конгенеров можно предположить, что в данной почве присутствуют такие коммерческие смеси ПХБ как «Делор 103» (Словакия), «Трихлорбифенил» и «Совол» (СССР). Концентрация ПХБ составила 485 мг/кг сухой почвы.

Известно, что длительное загрязнение почвы токсическими веществами приводит к формированию уникальной микрофлоры, в которой присутствуют аэробные бактериальные штаммы, способные разлагать различные поллютанты [7].

Методом накопительного культивирования из исследуемой почвы были выделены 8 штаммов бактерий, использующих бифенил в качестве ростового субстрата (табл. 1).

Рис. 1. ГХ-МСД хроматограмма образца почвы (цветом обозначены номера конгенеров ПХБ по классификации ИЮПАК)

Таблица 1 . Рост штаммов в минеральной среде с бифенилом, в качестве единственного источника углерода и энергии

|

Штамм |

Оптическая плотность культуры (ОП 600 ), оп. ед. |

||

|

5 сут |

8 сут |

11 сут |

|

|

MD1 |

0.116±0.001 |

0.921±0.003 |

1.426±0.003 |

|

MD2 |

0.185±0.002 |

1.449±0.002 |

1.587±0.002 |

|

MD3 |

0.008±0.001 |

0.009±0.001 |

0.007±0.001 |

|

MD4 |

0.074±0.002 |

0.091±0.002 |

0.090±0.001 |

|

MD5 |

0.086±0.002 |

0.095±0.002 |

0.096±0.002 |

|

MD6 |

0.082±0.002 |

0.089±0.003 |

0.090±0.001 |

|

MD7 |

0.009±0.001 |

0.008±0.001 |

0.006±0.001 |

|

MD8 |

0.095±0.003 |

0.388±0.004 |

1.129±0.002 |

Среди изолированных штаммов у пяти был проведен анализ нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК, на основании которого установлена их таксономическая принадлежность (табл. 2).

Таблица 2. Анализ нуклеотидной последовательности гена 16S рРНК изолированных штаммов

|

Штамм |

Размер фрагмента гена, н. |

Типовой штамм |

Номер в GenBank |

% сходства |

|

MD1 |

631 |

Rhodococcus wratislaviensis |

Z37138 |

99.8 |

|

NCIMB 13082T Rhodococcus |

||||

|

MD2 |

630 |

wratislaviensis NCIMB 13082T Pseudomonas |

Z37138 |

99.8 |

|

MD6 |

820 |

xanthomarina KMM 1447T Bacillus viet- |

AB176954 |

97.9 |

|

MD7 |

165 |

namensis 15-1T Pseudomonas |

AB099708 |

100 |

|

MD8 |

705 |

rhizosphaerae IH5T |

AY152673 |

98.3 |

Таким образом, на основании молекулярногенетических признаков штаммы MD1 и MD2 идентифицированы как Rhodococcus sp., штаммы MD6 и MD8 – как Pseudomonas sp., а штамм MD7 – как Bacillus sp. Для дальнейших исследований были отобраны штаммы Rhodococcus sp. MD1, Rhodo-coccus sp. MD2, Pseudomonas sp. MD8.

В «остром» эксперименте установлено, что штаммы Rhodococcus sp. MD1, Rhodococcus sp. MD2 и Pseudomonas sp. MD8 эффективно разлагают коммерческую смесь ПХБ «Делор 103» и «Со-вол» в концентрации, сопоставимой с уровнем загрязненности хлорбифенилами исследуемой почвы (табл. 3, 4).

Таблица 3. Разложение «Делора 103» изолированными штаммами-деструкторами

|

Время, сут |

Концентрация «Делор 103», мг/мл |

||

|

MD1 |

MD2 |

MD8 |

|

|

0 |

0.6±0.01 |

0.6±0.01 |

0.6±0.01 |

|

1 |

0.026±0.001 |

0.17±0.01 |

0.112±0.002 |

|

5 |

0.021±0.002 |

0.16±0.01 |

0.107±0.003 |

|

8 |

0.007±0.002 |

0.05±0.01 |

0.100±0.002 |

Анализ результатов показал, что уровень деструкции «Делора 103» штаммом Pseudomonas sp. MD8 составил 78.6%, а при использовании штам- мов рода Rhodococcus – 89.5-98.3%. При разложении смеси «Совол» установлено, что штамм Pseudomonas sp. MD8 разлагает 87.5% смеси, тогда как штаммы Rhodococcus sp. MD1 и MD2 – 84.0% и 86.9% соответственно. По видимому, штамм Pseudomonas sp. MD8 проявляет большую активность к конгенерам ПХБ, содержащим более 4 заместителей в молекуле (в «Соволе» преобладают пента- и гексахлорированные бифенилы [2]), тогда как штаммы Rhodococcus sp. MD1 и MD2 эффективнее разлагают ди- три- и тетрахлорированные бифенилы.

Таблица 4 . Разложение «Совола» изолированными штаммами-деструкторами

|

Время, сут |

Концентрация «Совола», мг/мл |

||

|

MD1 |

MD2 |

MD8 |

|

|

0 |

0.6±0.01 |

0.6±0.01 |

0.6±0.01 |

|

1 |

0.087±0.002 |

0.197±0.002 |

0.093±0.001 |

|

5 |

0.076±0.002 |

0.070±0.002 |

0.074±0.001 |

|

8 |

0.075±0.002 |

0.062±0.002 |

0.059±0.002 |

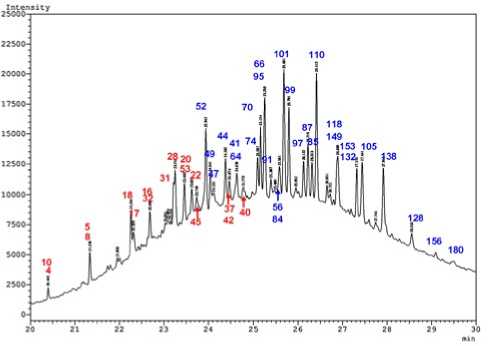

Анализ образующихся промежуточных соединений показал, что разложение конгенеров ПХБ происходит с разрывом молекулы и образованием хлор- и гидроксибензойных кислот (рис. 2).

Рис. 2 . ВЭЖХ-хроматограмма продуктов бактериальной деструкции коммерческих смесей ПХБ штаммами Rhodococcus sp. MD1, Rhodococcus sp. MD2, Pseudomonas sp. MD8: А – гидроксизамещенные бензойные кислоты, Б – хлорзамещенные бензойные кислоты

Известно, что гидроксибензойные кислоты являются основными метаболитами при разложении хлорированных бензойных кислот [9].

Полученные результаты позволяют предположить, что штаммы осуществляют разложение не только ПХБ, присутствующих в коммерческих смесях, но и хлорбензойные кислоты, образующиеся как основной продукт бактериальной деструкции ПХБ.

В результате использования природных аэробных бактериальных штаммов удалось достичь вы- сокого уровня деструкции коммерческих смесей ПХБ торговых марок «Делор 103» и «Совол». Установлено, что штамм Pseudomonas sp. MD8 эффективнее разлагает смесь «Совол» - 87.5%, а штаммы Rhodococcus sp. MD1 и MD2 проявляют высокую деградативную активность к смеси «Делор 103» (уровень деструкции 89.5 – 98.3%).

Также применение данных штаммов позволяет осуществить разложение ПХБ без образования опасных промежуточных продуктов.

Работа поддержана Программой Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология» №01201256872, грантом РФФИ-Урал №11-04-96028-р_урал_а, междисциплинарным проектом УрО РАН №12-М-34-2036.

Список литературы Применение природных штаммов-деструкторов в процессах разложения химических поллютантов

- URL: http://chm.pops.int

- Васильева Г.К., Стрижакова Е.Р. Биоремедиация почв и седиментов, загрязненных полихлорированными бифенилами//Микробилогия. 2007. Т. 76. № 6. С. 725-741.

- Полихлорбифенилы: Проблемы экологии, анализа и химической утилизации/Под ред. В.Н. Чарушина. М.: КРАСАНД; Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 400 с.

- Unterman R. A history of PCB biodegradation//Bioremediation. Principles and Applications/Eds Crawford R.L., Crawford D.L. 1996. P. 209-253.

- Pieper D.H. Aerobic degradation of polychlorinated biphenyls//Appl. Microbiol. Biotechnol. 2005. V. 67. N 2. P. 170-191.

- Приказ МЗ СССР от 08.09.86 г № 697.

- Плотникова Е.Г., Рыбкина Д.О., Ананьина Л.Н., Ястребова О.В., Демаков В.А. Характеристики микроорганизмов, выделенных из техногенных почв прикамья//Экология. 2006. № 4. С. 261-268.

- Егорова Д.О., Корсакова Е.С., Демакова В.А., Плотникова Е.Г. Деструкция ароматических углеводородов штаммом Rhodococcus wratislaviensis КТ112-7, выделенным из отходов соледобывающего предприятия//Прикладная биохимия и микробиология. 2013. Т. 49. № 3. С. 267-278.

- Егорова Д.О., Шумкова Е.С., Демаков В.А., Плотникова Е.Г. Разложение хлорированных бифенилов и продуктов их биоконверсии штаммом Rhodococcus sp. B7a//Прикладная биохимия и микробиология. 2010. Т. 46. № 6. С. 644-650.