Применение современных методов для комплексных исследований состояния гидротехнических сооружений региона Баренцева моря

Автор: Мельников Николай Николаевич, Калашник Анатолий Ильич, Калашник Надежда Анатольевна, Запорожец Дмитрий Владимирович

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 1-1 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены гидротехнические сооружения (ГТС) региона Баренцева моря в части насыпных грунтовых плотин и ограждающих дамб хвостохранилищ горных предприятий с точки зрения требований к ответственным объектам. Выполнен краткий обзор чрезвычайных ситуаций и аварий ГТС с анализом причин их возникновения и геоэкологических последствий. Показана необходимость и актуальность применения современных методов для комплексных исследований и мониторинга состояния ГТС: компьютерное геофлюидомеханическое моделирование, подповерхностное георадарное зондирование, GPS геодезические измерения, оптические и радарные спутниковые снимки. Совместное использование георадарных и спутниковых съемок в комплексе с традиционными инженерно-геологическими, гидрогеологическими и геодезическими исследованиями позволяет получать более полную картину состояния ГТС с учетом локальных и региональных геологических и флюидодинамических процессов. Разработана системная структура комплексных исследований ГТС, которая создает научно-техническую основу для исследования геолого-геофизической среды, смещений, деформаций и силового воздействия, что позволяет выявлять скрытые фильтрационно-деформационные зоны в ГТС на ранних стадиях их формирования и своевременно принимать управленческое решение по предотвращению и локализации чрезвычайной и аварийной ситуаций. Применение современных методов для комплексных исследований ГТС позволит получать оперативную информацию об их состоянии, параметрических величинах объемных, угловых и линейных деформаций и перемещений, интенсивности природного и техногенного воздействия. Полученные данные должны интегрироваться в геопортале "База данных и параметров", посредством которого выполняется их логическая обработка и сопоставление с нормативными и предельными значениями. На этой основе проводится экспертная оценка текущего и прогнозного состояния ГТС и принимаются управляющие решения, в том числе по разработке, в случае необходимости, превентивных и защитных мероприятий.

Насыпные грунтовые гидротехнические сооружения, хвостохранилище, георадар, современные методы

Короткий адрес: https://sciup.org/14294968

IDR: 14294968 | УДК: 622''17:627.514 | DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-1/1-13-20

Текст научной статьи Применение современных методов для комплексных исследований состояния гидротехнических сооружений региона Баренцева моря

Согласно СНиП33–01–2003 1 гидротехнические сооружения (ГТС) – это сооружения, подвергающиеся воздействию водной среды и предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, предотвращения вредного воздействия вод, в том числе загрязненных жидкими отходами. В законодательных и нормативных документах 2 сказано, что ГТС включают в себя: плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы, шламохранилища и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, сооружения морских нефтегазопромыслов и т. п.

Гидротехнические сооружения региона Баренцева моря

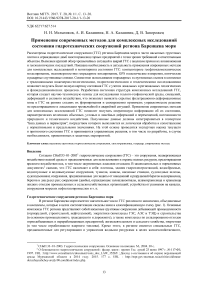

В регионе Баренцева моря имеется значительное число ГТС различного назначения, объединенные в комплексы, которые в целях систематизации сведены нами в классификационную схему (рис. 1). Основные комплексы ГТС региона представляют собой насыпные грунтовые сооружения добывающей промышленности (горнорудной, строительной, нефтегазовой), энергетики (комплексы ГЭС, АЭС и ТЭЦ) и строительства (в основном промышленного, гражданского и дорожного), а также комплексы по складированию отходов горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, жизнедеятельности и сельского хозяйства, энергетики (в том числе отработавшего ядерного топлива). Кроме этого, в регионе имеются специальные ГТС, предназначенные для регулирования и управления водными ресурсами в целях жизнехозяйственного,

-

1 СНиП 33–01–2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. М., 2004. 30 с.

-

2 О безопасности гидротехнических сооружений : федер. закон : принят Гос. думой 23 июня 1997 г. № 117-ФЗ, 1997. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15265/ ; Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2014 году. 2015. 177 с. URL : http://mpr.gov-murman.ru/activities/okhrana-okruzhayushchey-sredy/00.condition/index.php .

промышленного и воднотранспортного обеспечения, а также защитные гидротехнические сооружения от неблагоприятных природных и природно-техногенных воздействий 3 .

Добывающая промышленность

>

>

>

Энергетика

Жизнедеятельность и сельское хозяйство

Жизнехозяйственное и промышленное обеспечение

Складирование отходов

Обеспечение воднотранспортных путей

Защитные сооружения от неблагоприятных природных воздействий

Регулирование и управление ^водными ресурсами

Рис. 1. Классификация гидротехнических сооружений региона Баренцева моря

Fig. 1. Classification of hydraulic structures of the Barents Sea region

Горнодобывающие и перерабатывающие предприятия

Большинство ГТС региона Баренцева моря являются потенциально опасными объектами I и II класса, эксплуатация которых должна выполняться в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, регламентируемыми Федеральным законом "О безопасности гидротехнических сооружений" и Строительными нормами и правилами РФ "Гидротехнические сооружения. Основные положения" 4 . Нарушение фильтрации и функциональности, потеря устойчивости таких ГТС может привести к аварийной ситуации и значительному социально-экономическому ущербу населению, гражданским и промышленным зданиям, дорогам, инженерно-техническим коммуникациям и т. п., а также к финансовым потерям (недополученная прибыль вследствие остановки ГЭС или горного предприятия), дополнительным затратам (ремонтно-восстановительные работы: плотин, дамб, пульпопроводов, дорог, линий электропередач, пьезометрических станций, устройств и механизмов, и др.; ликвидация последствий аварии; восстановление окружающих природных систем) и штрафам за загрязнение окружающей среды и экологический ущерб.

Краткий обзор аварий и чрезвычайных ситуаций

Необходимо констатировать, что системные комплексные исследования с применением современных методов и средств состояния (с оценкой надежности) ГТС региона Баренцева моря, за редким исключением, до настоящего времени фактически не выполнялись. Вместе с тем опасные и чрезвычайные ситуации, связанные с эксплуатацией ГТС, возникали ранее и могут возникнуть в будущем на особо проблемных объектах.

Так, в 1999, 2001 и в 2002 гг. в результате прорыва ограждающей дамбы пометохранилища птицефабрики близ г. Мурманск было сброшено около 96000 т пометного ила на поля, в р. Кола и озера Рогозеро и Большое, из которых осуществляется водозабор питьевой воды для г. Мурманск5. Город был временно отключен от водоснабжения из-за угрозы возникновения эпидемии. Непосредственно в черте города образовались зловонные участки на местности, которые при весеннем снеготаянии до настоящего времени являются источниками экологического загрязнения окружающей природной среды. На сегодняшний день нет данных о принятии научно обоснованных инженерных мер по обеспечению безаварийного функционирования ГТС пометохранилища и природоохранным мероприятиям, что косвенно может свидетельствовать о возможных повторениях аварий.

В 2012 г. произошли протечки ограждающей дамбы хвостохранилища на одном из горноперерабатывающих предприятий Кольского региона, приведшие к необходимости дополнительных исследований гидротехнического сооружения [1]. Проведенные Горным институтом КНЦ РАН специальные комплексные исследования, прежде всего инновационные георадарные зондирования дамбы, позволили локализовать зоны повышенной фильтрации и выдать рекомендации по укреплению нижнего склона. Предприятие оперативно выполнило необходимые работы по подсыпке грунта и укреплению склона дамбы, что позволило повысить ее механическую и противофильтрационную устойчивость.

В некоторых публикациях приводится информация об отказах при работе ГТС накопителей отходов на горнодобывающих комбинатах Кольского региона (например, комбинаты "Североникель" и "Оленегорский ГОК", имевшие ранее такие названия) [2]. В то же время в публикациях не встречаются данные о состоянии ГТС на Ловозерском редкометалльном месторождении, горнопромышленные отходы переработки руд которого содержат радиоактивные элементы. Реконструкция хвостохранилища АНОФ-2 АО "Апатит", предусматривающая наращивание высоты дамб до 100 м (при сегодняшней высоте 60 м), также ставит много вопросов по устойчивости такого сооружения и надежности всего хвостохранилища, принимая во внимание имевшие место ранее протечки и проседания отдельных участков ограждающих дамб [3].

В Финляндии 4 ноября 2012 г. на руднике "Талвиваара" (расположенном в области Кайнуу) дал течь резервуар со сточными водами. Отходы, содержащие уран, попали в водную систему; на сайте STUK имеется сообщение, согласно которому концентрация урана в водных источниках выросла более чем в 50 раз [4]. По мнению финских специалистов, эта авария стала одной из крупнейших для страны, повлекшей большие экологические последствия.

Мировой опыт эксплуатации комплексов ГТС также имеет многочисленные примеры возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, наиболее известные из которых следующие: плотины: Боулдерхэд (Великобретания), Фонтенель (США), Киселевское водохранилище (РФ); дамбы: Качканарский ГОК (РФ), рудник Эль-Кобра (Чили), Карамкенский ГМК (РФ), углеобогатительная фабрика в Буффало-Крик (США), шахта "Преставель" (Италия), шламохранилище завода MAL Hungarian Aluminum в Колонтаре (Венгрия) (рис. 2), ОАО "Аммофос" (РФ) и др. [5–7].

Рис. 2. Прорыв насыпной грунтовой дамбы шламохранилища в Колонтаре (Венгрия) (по [5]) Fig. 2. Break of bulk earth dam of sludge in Kolontár (Hungary)

В табл. 1 приведены данные по чрезвычайным ситуациям и авариям ГТС водохранилищ и хвостохранилищ горноперерабатывающих предприятий. Анализ этих и других инцидентов показывает, что основной причиной аварий стало локальное или полное разрушение ограждающих насыпных (или намывных) грунтовых сооружений вследствие скрыто формирующихся в их теле фильтрационнодеформационных зон, процессов разжижения и размыва грунтов, суффозионных процессов, образования "гидравлических трещин" с развитием их в водопроводящие каналы и последующего интенсивного размыва нижнего склона (табл. 2).

Таблица 1. Чрезвычайные ситуации и аварии насыпных грунтовых ГТС Table 1. Emergencies and accidents of bulk earth hydrotechnical structures

|

Страна, местоположение |

Наименование |

Характеристика плотины / Тип отходов |

Год чрезвычайной ситуации/ аварии |

Причина и следствие чрезвычайной ситуации/ аварии |

|

Водохранилища |

||||

|

Россия, Свердловская область |

Киселевское водохранилище |

Высота 17 м, длина 2 км |

1993 |

Прорыв тела плотины при наполнении водохранилища |

|

США, Вайоминг |

Фонтенель |

Высота 50 м, длина по гребню 2000 м |

1964, 1982 |

Протечки и оползень на низовом откосе плотины |

|

Великобритания, Боулдерхэд |

Боулдерхэд |

Высота 48 м, длина по гребню 914 м |

1967–1968 |

Оползни на низовом откосе и провал до 2,5 м на гребне плотины |

|

Хвостохранилища |

||||

|

Финляндия, Кайнуу |

Рудник "Талвиваара" |

Отходы производства никеля, цинка, урана |

2012 |

Сильные протечки сквозь ограждающую дамбу |

|

Россия, Белгородская область |

Лебединский ГОК |

Отходы железорудного производства |

1981 |

Прорыв меловой пульпы, разрушение дамбы (300 м по фронту) |

|

Украина, Львовская область |

Стебниковский ГХК |

Отходы производства калийных удобрений |

1983 |

Прорыв 5 млн м 3 жидкой фазы хвостов вследствие образования ослабленной зоны в теле дамбы |

|

ЮАР |

Рудник "Бэфокинг" |

Отходы платиновой промышленности |

1985 |

Прорыв (около 3 млн м 3 ) и разрушение дамбы на 2/3 высоты после сильного дождя, хвосты затопили ствол шахты |

Таблица 2. Фильтрационные деформации насыпных грунтовых плотин и дамб ГТС Table 2. Filtration deformations of bulk earth dams and dykes of hydrotechnical structures

|

Тип деформации |

Фильтрационно-деформационный процесс |

|

Суффозия грунта (несвязного) |

Перемещение и вынос из массива грунта отдельных его частиц фильтрационным потоком. Различают внутреннюю и внешнюю суффозию |

|

Контактный суффозионный выпор (вынос) |

Разрушение мелкозернистого (глинистого) грунта на контакте с крупнозернистым материалом фильтрационным потоком, направленным перпендикулярно линии контакта (выпор грунта на границе выхода фильтрационного потока в нижний бьеф или на откос плотины в зоне высачивания) |

|

Контактный размыв |

Разрушение мелкозернистого (песчаного или глинистого) грунта на контакте с крупнозернистым фунтом фильтрационным потоком, направленным параллельно линии контакта |

|

Отслаивание грунта |

Отрыв от толщи агрегатов частиц связного грунта на контакте с крупнозернистым грунтом, в том числе на контакте с обратным фильтром |

|

Кольматация |

Отложение перемещенных фильтрационным потоком частиц в порах грунта (внутренняя кольматация) или на поверхности грунтового массива (поверхностная кольматация) |

|

Химическая суффозия |

Растворение солей, содержащихся в грунтах |

|

"Гидравлические трещины" |

Развитие ходов сосредоточенной фильтрации, связанное с неравномерными деформациями, с напряженно-деформированным состоянием и одновременным действием фильтрационных сил (т. к. грунты практически не воспринимают растягивающие напряжения) |

Основными причинами, способными вызывать указанные в табл. 2 деформации, приводящие к чрезвычайным ситуациям на ГТС, могут быть следующие воздействия:

– сильное природное или техногенное землетрясение;

– неблагоприятные сезонные явления (продолжительный ливень большой интенсивности; интенсивное

и обильное снеготаяние и другие);

– знакопеременное изменение температуры (процесс замерзания – оттаивания).

Воздействия приводят к следующим разрушениям и потерям функциональности ГТС:

-

– потеря устойчивости низового откоса ограждающего сооружения;

-

– потеря фильтрационной прочности грунтов конструкций ГТС;

-

– отказ водорегулирующих систем и перелив воды (селеобразных шламов и отходов) через гребень ограждающих сооружений;

-

– разрушение конструкций ГТС и образование проранов.

Решение проблемы предотвращения аварий ГТС осложняется тем обстоятельством, что процессы повышенной фильтрации, возникающие и развивающиеся в теле сооружений, на начальных этапах визуально и традиционными методами не фиксируются. Перерастая в дальнейшем в фильтрационно-деформационные зоны, эти процессы проявляются в виде интенсивных протечек и размывов нижнего склона, т. е. фактически создают чрезвычайную ситуацию с реальной угрозой аварии, требующую безотлагательного принятия защитных и укрепляющих мер.

Обоснование применения современных методов исследований

Вышесказанное предопределяет применение комплексных исследований, содержащих, наряду с традиционными инженерно-геологическими, гидрогеологическими и геодезическими [8], современные методы, позволяющие выявить и, самое главное, трассировать зоны повышенной фильтрации на ранних стадиях их формирования. Такие исследования, включающие в себя георадарные подповерхностные зондирования [9], сейсмотомографию [10], компьютерное геофлюидомеханическое моделирование, GPS геодезические измерения, спутниковые оптические и радарные снимки, выполняются Горным институтом КНЦ РАН [11]. Следует особо подчеркнуть, что применение современных георадарных технологий подповерхностного зондирования, интегрированных в систему традиционных наблюдений, позволяет оперативно и с высоким разрешением трассировать плоскости дренирующих вод, а также идентифицировать скрытые зоны повышенной фильтрации.

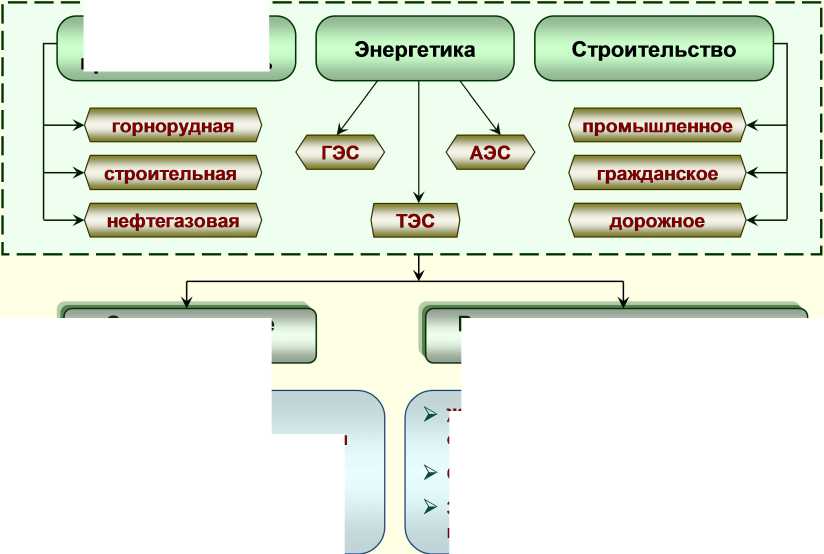

Для целей проведения комплексных исследований ГТС авторами развивается системная их структура, учитывающая геолого-геофизические особенности региона расположения ГТС и включающая современные методы натурных измерений потенциально-опасных зон соответствующими методами контроля, прогнозных расчетов и компьютерного моделирования, экспертных оценок природных и техногенных воздействий на ГТС в целях прогнозирования и обнаружения на ранних стадиях признаков возникновения опасных фильтрационно-деформационных процессов для принятия управляющих решений и превентивных мероприятий (рис

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ГТС

Исследования геолого - геофизической среды

Измерения смещений и деформаций

Изучение силового воздействия

методы

Сейсмо- логические методы

Сейсмическая съемка

Методы сейсмологии

Радиолокационная съемка

Определение свойств

Гидрологические измерения

Геодезические измерения

Георадио-

Георадио-локационная л съемка н

Гидро

Гидрометеорология

Современные движения зем ной коры

Сейсмические методы

Гидрогеологические

Спутниковые определения

Геомеханические методы

Современная геодинамика

Микросей-смическое профилирование

Поверхностная

Анализ сейсмических событий

Гидролокационная съемка

Полигонометрия

Интерфе-рометри-ческиие методы

Определение НДС

Ветровые нагрузки

Разломная тектоника

Подповерхностная

Пьезометрические измерения

Нивелирование

Спектральная съемка

Осадки и паводки

База данных и параметров

Компьютерное моделирование и инженерно - аналитические расчеты

I

Оценка текущего и прогнозного состояния ГТС

Рис. 3. Структура системных комплексных исследований ГТС с применением современных методов Fig. 3. The structure of the system complex research of hydrotechnical structures using modern methods

В развитие методологических подходов, изложенных в работе [11], авторами систематизированы методы и средства для проведения мониторинга соответствующих параметров геолого-геофизической среды, смещений и деформаций, а также силового воздействия (рис. 3). Наряду с уже традиционными сейсмическими и сейсмологическими методами для мониторинга геолого-геофизической среды предлагается использовать поверхностную и подповерхностную георадиолокацию, хорошо зарекомендовавшую себя при мониторинге горнотехнических систем [9]. Смещения и деформации конструкций ГТС достаточно уверенно и с высокой точностью определяются классической (нивелирование и полигонометрия) и спутниковой геодезией. Дополнительное использование данных гидрогеологических наблюдений позволяет получить более полную картину результирующих смещений с учетом глубинных процессов. Для изучения силового воздействия рекомендуется создание гидрогеомеханических моделей, геофлюидомеханическое моделирование в комплексировании с современными методами геомеханики, современной геодинамики и гидрометеорологии.

Применение современных методов для комплексных исследований ГТС позволит получать оперативную информацию об их состоянии, параметрических величинах объемных, угловых и линейных деформаций и перемещений, интенсивности природного и техногенного воздействия. Полученные данные должны интегрироваться в "Базу данных и параметров", в которой выполняется их логическая обработка и сопоставление с нормативными и предельными значениями. На этой основе осуществляется экспертная оценка текущего и прогнозного состояния ГТС и принимаются управляющие решения, в том числе по разработке, в случае необходимости, превентивных и защитных мероприятий.

Поэтому, по мнению авторов, основная идея обеспечения промышленной безопасности ГТС региона Баренцева моря заключается в интегрировании в системы их комплексных исследований современных методов, проведение которых позволит выявить на ранней стадии развитие опасных фильтрационно-деформационных процессов и своевременно принять управленческое решение по предотвращению развития чрезвычайной и аварийной ситуации.

Заключение

Рассмотрены ГТС региона Баренцева моря в части насыпных грунтовых плотин и ограждающих дамб хвостохранилищ горных предприятий с точки зрения требований к ответственным объектам. Выполнен краткий обзор чрезвычайных ситуаций и аварий ГТС с анализом причин их возникновения. Показана необходимость и актуальность системного исследования надежности ГТС региона с применением современных методов исследования, включающих в себя георадарное подповерхностное зондирование, компьютерное геофлюидомеханическое моделирование, наземные и GPS геодезические измерения, спутниковые оптические и радарные площадные съемки. Разработана системная структура современных комплексных исследований ГТС, которая создает научно-техническую основу для исследования геолого-геофизической среды, смещений, деформаций и силового воздействия, что позволяет выявлять скрытые фильтрационно-деформационные зоны в ГТС на ранних стадиях их формирования и своевременно принимать управленческое решение по предотвращению и локализации чрезвычайной и аварийной ситуаций.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, проект 15-29-06037 ОФИ-М.

Список литературы Применение современных методов для комплексных исследований состояния гидротехнических сооружений региона Баренцева моря

- Данилкин А. А., Калашник А. И., Запорожец Д. В., Максимов Д. А. Мониторинг состояния ограждающей дамбы в зоне отработки техногенного месторождения Ковдорского ГОКа. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2014. № 7. С. 344-352.

- Гальперин А. М., Ферстер В., Шеф Х.-Ю. Техногенные массивы и охрана окружающей среды. М.: Изд-во Московского государственного горного университета, 2001. 534 с.

- Амосов П., Бакланов А., Ригина О. Численное моделирование процессов пыления хвостохранилищ. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 109 с.

- Ранкс К. Сточные воды "Талвиваары" остановлены//Финские страницы на Фонтанке.ру. 2012. URL: http://fontanka.fi/articles/7736/.

- Абрамов В. В. Проблемы защиты окружающей среды. 2010. URL: http://secandsafe.ru/pravovaya_baza/blogi/ekologicheskaya_bezopasnost/problemy_zaschity_okrujayuschey_prirodnoy_sredy_v_rossii.

- Айрапетян Р. А. Причины аварий и повреждений плотин и их предупреждение. URL: http://engineeringsystems.ru/proektirovanie-kamenno-zemljanih-plotin/prichini-avariy.php.

- Ritcey G. M. Tailings management. Amsterdam -Oxford -New-York -Tokyo: Elsevier, 1989. 970 p.

- Калашник А. И., Гилярова А. А., Калашник Н. А., Смирнова О. В. Исследования хвостохранилищ горно-обогатительных предприятий Кольского региона: анализ структуры затрат. Север и рынок: формирование экономического порядка. 2015. № 2 (45). С. 31-39.

- Мельников Н. Н., Калашник А. И. Инновационные георадарные технологии изучения подповерхностной структуры и состояния природно-технических систем. Вестник КНЦ РАН. 2010. № 3. С. 4-8.

- Абрамов Н. Н., Снежкова Е. Е. Сейсмотомографическое изучение внутренней структуры дамбы хвостохранилища ОАО "Апатит". Горный журнал. 2007. № 12. С. 39-42.

- Мельников Н. Н., Калашник А. И. Создание многоуровневой системы геодинамического мониторинга горнотехнических и нефтегазовых объектов западной части российского сектора Арктики. Арктика: экология и экономика. 2015. № 3 (19). С. 66-75.