Применение стержневых аппаратов с узлами репозиции при диафизарных переломах костей предплечья

Автор: Купкенов Джевдет Энвербекович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Трудности в лечении переломов костей предплечья обусловлены сложностью анатомического строения и многообразием его функции. Методом выбора при диафизарных переломах костей предплечья может быть чрескостный остеосинтез стержневыми аппаратами, как малотравматичный и функциональный метод лечения. Для оперативного лечения диафизарных переломов костей предплечья нами разработаны и используются стержневые аппараты с узлами репозиции. В работе представлены результаты лечения диафизарных переломов костей предплечья у 22 больных, которым был применен чрескостный остеосинтез стержневыми аппаратами. Отдаленные результаты изучены у 22 больных в период 2006-2009 г. Хорошие результаты были у 20 (91 %) больных, удовлетворительные у 2 (9 %) больных.

Переломы костей предплечья, раздельный чрескостный остеосинтез, стержневой аппарат

Короткий адрес: https://sciup.org/142121389

IDR: 142121389

Текст научной статьи Применение стержневых аппаратов с узлами репозиции при диафизарных переломах костей предплечья

Лечение диафизарных переломов костей предплечья представляет одну из очень трудных задач современной травматологии. По данным различных авторов, переломы костей предплечья составляют более 20 % от всех переломов костей скелета и отличаются сложностью оперативного лечения вследствие смещения костных отломков по ширине, длине, а также ввиду особенности анатомического строения мышц супинаторов и пронаторов. При остеосинтезе костей предплечья развитие ротационной контрактуры различной степени выраженности возникает в 30-83 % случаев. Формирование стойкой ротационной контрактуры приводит к серьезному нарушению функции верхней конечности и в 3-8 % случаев является причиной инвалидности [5, 6]. Применение аппаратов внешней фиксации получило широкое распространение в лечении пациентов с переломами костей конечностей и позволило улучшить анатомо-функциональные результаты лечения, уменьшить количество осложнений, сократить сроки социально-трудовой реабилитации пациентов [1-4].

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных с диафизарными переломами костей предплечья с применением стержневых аппаратов внешней фиксации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В травматологическом отделении МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска нами разработаны и внедрены в практическую работу стержневые аппараты для чрескостного остеосинтеза длинных трубчатых костей (патенты РФ № 2272593, № 2281715). Репонирующие узлы этих аппаратов скомпонованы из деталей аппарата Илизарова, а чрескостные стержни изготовлены на Казанском медико-инструментальном заводе. Предложенные конструкции стержневых аппаратов предусматривают возможность раздельного управления фрагментами каждой из костей предплечья при диафизарных переломах. Репонирующие узлы аппарата обеспечивают дозированное и строго направленное перемещение отломков во всех плоскостях, что позволяет с максимальной эффективностью устранять любые смещения отломков костей предплечья.

В травматологическом отделении МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска в период с 2006 по

2009 г. с помощью стержневых аппаратов проведено оперативное лечение 22 больных с диафизарными переломами костей предплечья в возрасте от 18 до 67 лет, среди них 18 (81,8 %) мужчин и 4 (18,2 %) женщины. Большинство больных

17 (77,3 %) были лица трудоспособного возраста. По структуре травматизма преобладали бытовые 18 (81,8 %) и уличные травмы 3 (13,6 %), в одном случае была производственная травма. Больные с переломами костей предплечья в зависимости от уровня повреждения были распределены следующим образом: перелом нижней трети 7 (31,8 %) больных, перелом средней трети – 12 (54,6 %) пострадавших, перелом верхней трети – 3 (13,6 %). Пациенты поступали в травматологическое отделение в сроки от 1 дня до 3 недель после травмы. Управляемая репозиция и фиксация стержневыми аппаратами были проведены после травмы в первые два дня 8 (36,34 %) больным, во временной промежуток 3-10 дней 11 (50 %) пострадавшим, трем (13,71 %) пациентам операция была выполнена в срок более 15 суток. При открытых переломах в первые часы после поступления была выполнена первичная хирургическая обработка ран и остеосинтез стержневыми аппаратами. При диафизарных переломах костей предплечья для остеосинтеза использовались два аппарата внешней фиксации, чрескостные элементы одного аппарата внешней фиксации проводили только через локтевую кость, а другого через лучевую кость. При изолированном переломе лучевой кости чрескостные элементы проводили только через нее. Для стабильного остеосинтеза использовали по два стержня, введенных выше и ниже места перелома. Чрескостный остеосинтез стержневым аппаратом с раздельной фиксацией применен у 22 больных: перелом обеих костей предплечья был у 13 больных, из них у 8 пациентов был открытый перелом; изолированный перелом лучевой кости наблюдался у 7 пациентов, перелом локтевой кости у 2 больных. У всех 22 больных независимо от характера, уровня и лока- лизации переломов, благодаря применению описанной методики, были устранены все виды смещений. При выборе срока проведения и объема чрескостного остеосинтеза мы учитывали следующие факторы: возраст больных, их общее состояние, уровень и характер перелома, вид и величину смещений костных отломков, тяжесть повреждения мягких тканей, наличие сопутствующих повреждений и заболеваний. Стержневые аппараты обладают большей жесткостью фиксации костных отломков, более компактны и существенно проще в процессе установки и монтажа, что значительно снижает длительность проведения операции. Для изучения отдаленных анатомофункциональных результатов лечения больных мы использовали видоизмененную систему Мат-тиса-Любошица-Шварцберга в модификации В.И. Шевцова [7]. Эта система позволяет учитывать анатомические и функциональные исходы реабилитации больных, признаки последствий переломов и степень трудоспособности у обследованных пациентов. Оценку отдаленных результатов лечения производили по десяти показателям и по четырехбалльной системе (4, 3 и 2). Измеряли объем движений в локтевом и лучезапястном суставах, пронацию и супинацию, окружность мягких тканей, анатомическую и функциональную длину конечностей. Оценивали рентгенологические признаки сращения перелома и восстановления анатомической оси сегмента конечности. Определяли наличие сосудистых и неврологических расстройств. Принимали во внимание наличие инфекционных осложнений и степень восстановления трудоспособности. Оценку исходов лечения получали путем деления суммы цифровых выражений показателей на количество изучаемых показателей. Среднее числовое выражение результата лечения (индекс) соответствовало определенному исходу лечения. При индексе 3,5-4 балла результат лечения считался хорошим, 2,5-3,4 балла удовлетворительным, 2,5 балла и менее неудовлетворительным.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследование показало, что практически во всех случаях остеосинтеза, независимо от вида перелома, его локализации и характера смещения, удавалось, манипулируя репонирующими узлами аппаратов, осуществлять закрытую репозицию, достигая полной адаптации отломков.

Сроки фиксации стержневым аппаратом, исходя из клинико-рентгенологических показателей, в наших наблюдениях не отличались от сроков с использованием классических методик. Длительность нетрудоспособности сократилась за счет уменьшения периода восстановления ротационных движений в раннем послеоперационном периоде. После репозиции, убедившись в благоприятном течении послеоперационного периода, мы выписывали больных на амбулаторное лечение. Сред- ний срок стационарного лечения составил 10 дней при лечении закрытых переломов, 15 дней при открытых переломах. Восстановление ротационных движений предплечья отмечалось у 19 (85 %) больных. Трудоспособность у всей группы пострадавших восстановилась в сроки от 80 до 90 дней при закрытых переломах и от 100 до 120 дней при открытых переломах. Разработка ротационных движений проводилась на второй день после операции. Рекомендованный объем ротационных движений составлял: пронация 25º, супинация 30º. На протяжении всего периода фиксации не было отмечено вторичного смещения отломков; воспаление мягких тканей в местах входов чрескостных стержней наблюдалось у 2 пациентов. Полная амплитуда ротационных движений достигнута через

4-6 недель после демонтажа стержневого аппарата. Исходы лечения в сроки от 1 года до 3 лет были изучены у 22 обследованных нами пациентов и были оценены по видоизмененной системе Матти-са-Любошица-Шварцберга в модификации В.И. Шевцова: хорошие исходы лечения получены у 20 (91 %) пациентов, удовлетворительные - у 2 (9 %) (p<0,001). Необходимо отметить, что у 20 пациентов индекс хороших исходов был максимальным - 4 балла, у 2 пациентов индекс удовлетворительного анатомо-функционального результата составил 3,3 балла. При изучении рентгенограмм оказалось, что во всех случаях достигнуто сращение костных отломков и область перелома практически не прослеживалась на всем протяжении. У всех больных восстановлена профессиональная трудоспособность.

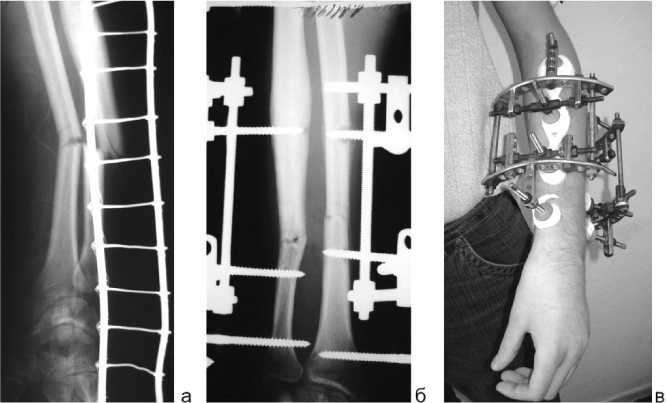

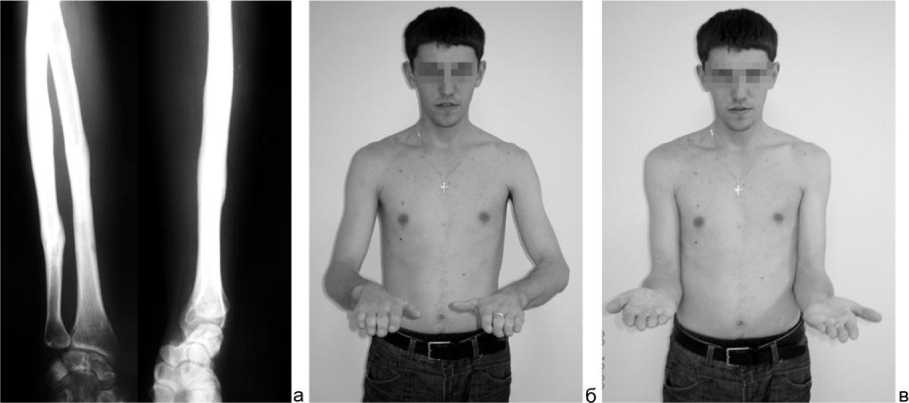

Для иллюстрации приводим клинический пример: больной К., 21 год, поступил в травматологическое отделение с диагнозом: открытый перелом обеих костей левого предплечья на границе средней и нижней трети со смещением отломков. Травма производственная, левая рука попала в крутящийся механизм станка. Больному выполнены оперативные вмешательства: первичная хирургическая обработка ран левого предплечья, остеосинтез костей левого предплечья двумя независимыми стержневыми аппаратами с узлами репозиции (патент № 2272593). Полное сопоставление отломков костей предплечья завершено на операционном столе. Раны зажили первичным натяжением. Рентгенограммы костей левого предплечья до и после операции показаны на рисунке 1, а, б, остеосинтез костей предплечья со стержневыми аппаратами - на рисунке 1, в. Стержневые аппараты демонтированы через 120 дней после операции. Отдаленный результат через 1 год после операции: рентгенограммы (рис. 2, а) и анатомо-функциональный результат: супинация и пронация левого предплечья и кисти в полном объеме (рис. 2, б, в).

Рис. 1. Рентгенограммы костей предплечья в прямой проекции больного К.: а - до операции; б - после операции; в - фото предплечья во время фиксации аппаратом

Рис. 2. Через 1 год после операции: а - рентгенограммы костей предплечья в прямой и боковой проекции; б, в - фото больного после лечения (анатомо-функциональный результат: супинация и пронация левого предплечья и кисти в полном объеме)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чрескостный остеосинтез стержневыми аппаратами с раздельной репозицией и фиксацией отломков обеих костей предплечья обеспечивает раннее функциональное восстановление по- врежденной конечности при жесткой фиксации отломков и является методом выбора при лечении диафизарных переломов костей предплечья.