Применение термоаналитических методов анализа при пожарно-технических исследованиях неорганических строительных материалов

Автор: Плотникова Г.В., Дашко Л.В., Ключников В.Ю.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Проблемы пожарной безопасности

Статья в выпуске: 1 (56), 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования неорганических строительных материалов, подвергшихся и не подвергавшихся термическому воздействию с помощью лабораторных методов с применением новейших аналитических приборов, таких как термические анализаторы, которые используются для проведения термогравиметрического и дифференциального термического анализов (ТГА и ДТА). Методы ТГА и ДТА основаны на измерении тепловых эффектов и определении изменения массы, происходящих при химических и физических превращениях под влиянием тепла в химических соединениях или между химическими соединениями и могут быть применены в пожарно-технических исследованиях.

Короткий адрес: https://sciup.org/14335462

IDR: 14335462

Текст научной статьи Применение термоаналитических методов анализа при пожарно-технических исследованиях неорганических строительных материалов

Дела о пожарах относятся к категории особо сложных. В пожарах обычно уничтожаются основные следы, указывающие на причины их возникновения, а также следы преступной деятельности, которые пытаются скрыть путем поджогов. Причина возникновения пожара в настоящее время устанавливается еще далеко не во всех случаях.

Для установления технической причины пожара, как правило, назначается судебная пожарно-техническая экспертиза. Основная задача ее заключается в определении очага и причины возникновения пожара, т.е. в определении источника зажигания как материального носителя тепловой энергии, импульса которой оказывается достаточно для возбуждения устойчивого горения в горючей среде данного объекта.

Своевременное и правильное установление причин пожаров дает возможность следствию и суду установить наличие состава преступления, помогает разработке и проведению мероприятий по предупреждению пожаров.

Анализ результатов пожарно-технических исследований за последние годы свидетельствует о том, что в связи с участившимися случаями пожаров в учреждениях с массовым пребыванием людей (дома престарелых, больницы, школы и т.п.), на разрешение пожарнотехнической экспертизы органами следствия стали ставиться вопросы не только об очаге и причине пожара, но и о таких параметрах пожара, как скорость распространения горения, группа горючести веществ и материалов, пожароопасные свойства строительных материалов, наличие огнезащитной пропитки, влияющих на скорость наступления опасных факторов пожара, и, как следствие, их связь с возможностью эвакуации людей из зоны горения.

Для решения данной группы вопросов возникла необходимость проведения исследований с использованием лабораторных методов с применением новейших аналитических приборов, таких как термические анализаторы, которые используются для проведения термогравиметрического и дифференциального термического анализов (ТГА и ДТА).

Методы ТГА и ДТА основаны на измерении тепловых эффектов и определении изменения массы, происходящих при химических и физических превращениях под влиянием тепла в химических соединениях или между химическими соединениями.

Любые превращения влекут за собой поглощение или выделение тепла, т.е. могут быть эндотермическими или экзотермическими. Такие тепловые эффекты могут быть обнаружены методом дифференциальнотермического анализа. Превращение во многих случаях связано также и с изменением массы, которая с большой точностью может быть определена при помощи термогравиметрического метода.

Вещество, исследованное с применением термического анализа при соблюдении однотипности всех параметров съёмки, имеет вполне определенные характеристики, по которым можно судить о возможных отклонениях в его составе (или в рецептуре изготовления) при сравнении с аналогом (прототипом). Кроме того, возможно идентифицировать само вещество по его «термопаспорту».

При исследовании веществ, подвергшихся термическому воздействию на пожаре, с помощью данного метода теоретически возможно определение температуры их нагрева на пожаре. Полученные таким образом данные о степени термического поражения можно использовать для выявления температурных зон пожара или преимущественного направления воздействия теплового потока.

Методами синхронного термического анализа в ЭКЦ МВД России были исследованы основные строительные материалы, применяемые как при непосредственном строительстве (цементный камень, бетон), так и в качестве огнеупорных компонентов в термической изоляции.

В качестве объектов исследования огнеупорных материалов были выбраны: шамотная глина (шамот), получаемая путем обжига огнеупорной глины до спекания; огнеупорная кладочная смесь, имеющая в своем составе термостойкие неорганические компоненты; термостойкие мастики, изготовленные на основе вяжущего натриевого или калиевого жидкого стекла с использованием минеральных наполнителей, а также добавки алюмохромфосфорсодержащего связующего.

Для проведения исследования методом ТГ и ДТА использовался термоанализатор «STA 409 PC Luxx» производства фирмы “Netzсsh” (Германия). Исследования проводились в воздушной среде в интервале температур 30 – 1000 °С со скоростью подъема температуры 30°С/мин.

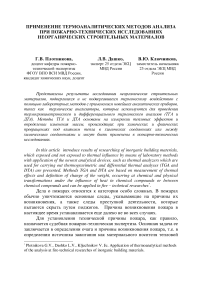

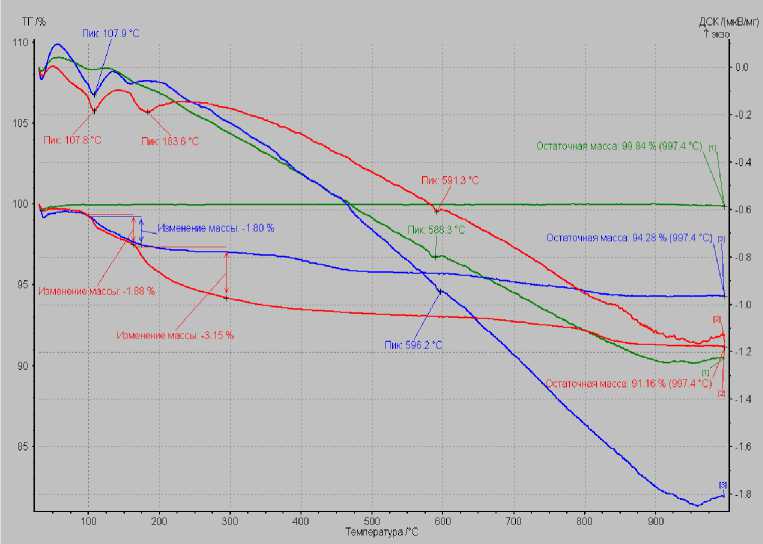

На рисунке 1 представлены результаты ТГ - анализа, полученные для образцов шамотной глины, отожженных при различных температурах. По термогравиметрической кривой (ТГ-кривой), соответствующей образцу, отожженному при 100оС видно, что практически все внутренние процессы в нем происходят с незначительным изменением массы. Это связано с тем, что снижение массы при 100 – 150°С обусловлено испарением влаги с поверхности образца; в интервале температур 515ºС – 735°С происходит интермолекулярный переход из возможной модификации Al2O3 в другую модификацию Al-O, кроме того возможна неглубокая деструкция диоксида кремния (SiO 2 ) по связи Si-O-Si, что, однако, практически не сказывается на массе отожженного образца, изменения которой незначительны.

Рис. 1. Результаты ТГ-анализа образцов шамотной глины, отожженных при температурах: [1] - 1000°С, [2] - 100°С, [3] - 500°С.

Как видно из рисунка 1, термическое воздействие на образец оказывает влияние на его термогравиметрические характеристики. Образец шамотной глины, оттоженный при 100°С, имеет большую потерю массы (3,16 %), чем образцы, оттоженные при 500°С и 1000°С (соответственно 1,07 % и 0,47 %). Таким образом, образцы, подвергнутые воздействию более высоких температур, имеют меньшую потерю массы (соответственно ТГ-кривые этих образцов лежат в более высоких областях графика, а вид ТГ-кривой имеет более сглаженную форму без явно выраженных перегибов).

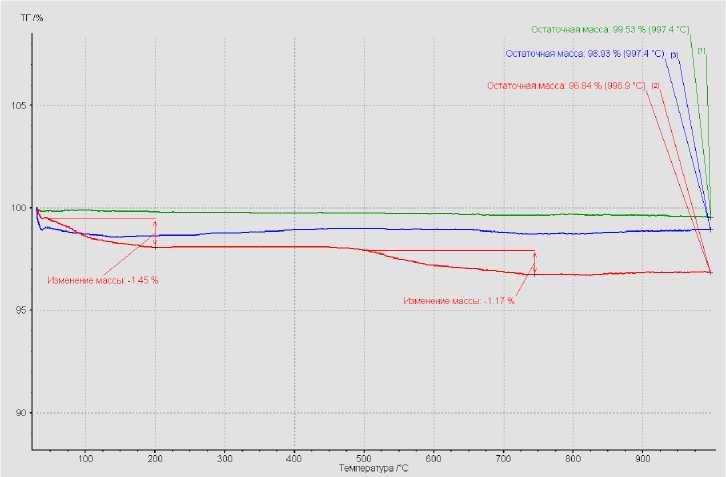

Методом дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) можно регистрировать энергию, необходимую для выравнивания температур исследуемого вещества и вещества, используемого в качестве эталона, в зависимости от температуры или от времени.

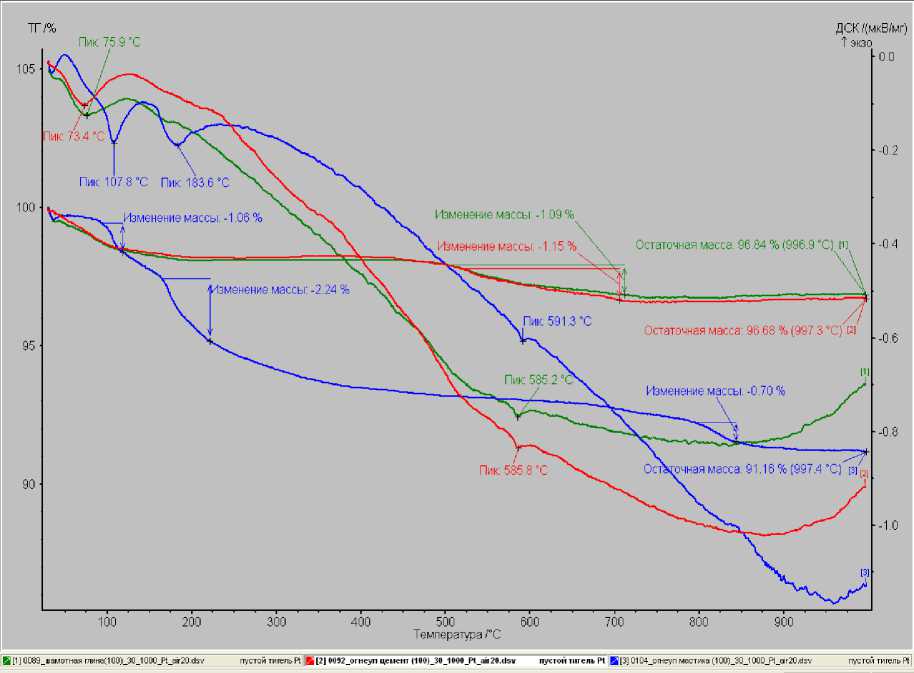

На рисунке 2 представлены результаты ДСК, полученные при исследовании образцов шамотной глины, обожженных при различных температурах. Анализ ДСК-кривых образцов шамотной глины показал, что во всех трех образцах наблюдается незначительное поглощение тепла (эндотермический эффект) порядка 1 мкВ/мг. В области температур 580ºС -586°С наблюдается стадия перехода кварца, содержащегося в шамотной глине, из низкотемпературной (α) в высокотемпературную (β) модификацию. Данная стадия сопровождается незначительным поглощением тепла. При температуре выше 900°C происходит усадка образцов в результате спекания содержащихся в образцах карбонатов.

Рис. 2. Результаты ДСК- анализа образцов шамотной глины, отожженных при температурах: [1] - 500°С, [2] - 1000°С, [3] - 100°С.

При проведении термического анализа кроме образцов шамотной глины были исследованы образцы огнеупорно-кладочной смеси.

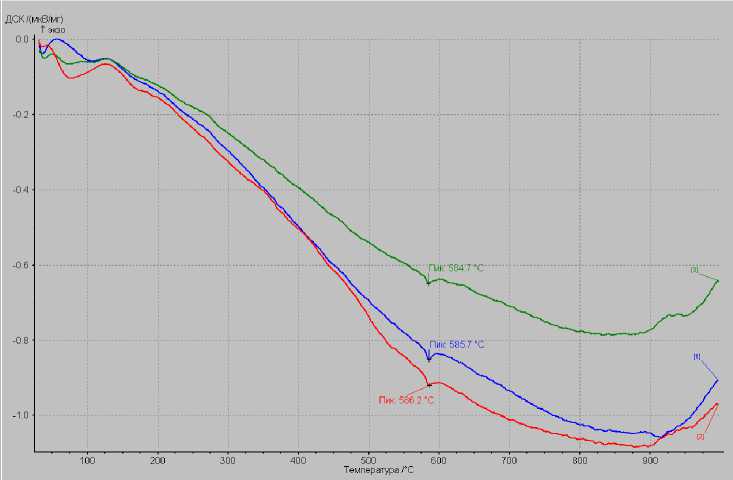

На рисунке 3 представлены результаты ДСК и ТГ - анализов образцов огнеупорно-кладочной смеси, отожженных при различных температурах.

Рис. 3. Результаты ДСК и ТГ- анализов образцов огнеупорно-кладочной смеси, отожженных при температурах: [1] - 100°С, [2] - 500°С, [3] - 1000°С.

Как видно из результатов, представленных на рисунке 3, для образцов огнеупорно-кладочной смеси наблюдаются те же признаки, которые характерны для образцов шамотной глины, а именно: для образцов, отожженных при 500-600°С наблюдается потеря массы, обусловленная разложением неорганических компонентов; во всех трех образцах присутствует фазовый переход кварца в области температур 585°С -590°С.

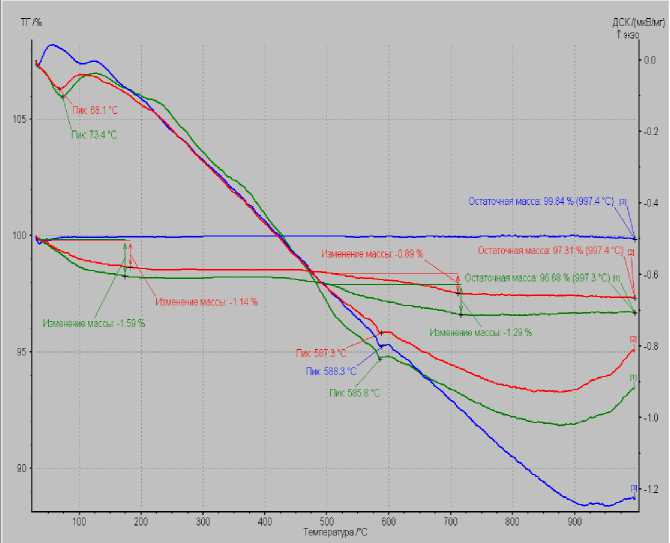

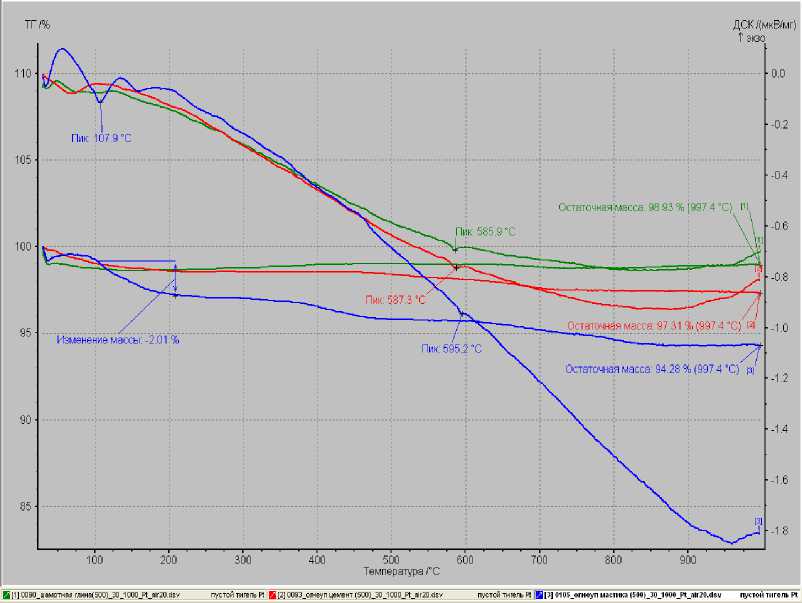

Результаты термического анализа образцов клеящей мастики представлены на рисунке 4. В целом, полученные ТГ и ДСК-кривые схожи с аналогичными кривыми для шамотной глины и огнеупорно -кладочной смеси.

Рис. 4. Результаты ТГ и ДСК анализов образцов клеящей мастики, отожженных при температурах: 100°С (кривя «2»), 500°С (кривя «3»), 1000°С (кривя «1») в течение 1ч.

Но в отличие от результатов, полученных для огнеупорно -кладочной смеси и шамотной глины, у образцов клеящей мастики наблюдаются большие потери массы, обусловленные потерей как связанной воды, так и убылью низкомолекулярных функциональных пластифицирующих добавок.

На рис. 5 представлены результаты ДСК и ТГ анализов образцов клеящей мастики, шамотной глины и огнеупорно-кладочной смеси, отожженных при температуре 100°С.

Рис. 5. Результаты ТГ и ДСК анализов для образцов, оттоженных при 100°С: [1] - шамотная глина, [2] - огнеупорно-кладочная смесь, [3] - клеящая мастика .

Как видно на рис. 5, только образец клеящей мастики содержит несвязанную воду (это обусловлено высокой гигроскопичностью материала). Сдвиг значений потери массы для образца клеящей мастики происходит из-за изначально повышенного содержания влаги и органических пластифицирующих добавок.

На рис. 6 представлены результаты ДСК и ТГ анализов образцов клеящей мастики, шамотной глины и огнеупорно-кладочной смеси, отожженных при температуре 500°С.

Рис. 6. Результаты ТГ и ДСК анализов для образцов, оттоженных при 500°С: [1] - шамотная глина, [2] - огнеупорно-кладочная смесь, [3] - клеящая мастика.

Из рис. 6 видно, что при температуре 500ºС наблюдаются зависимости, сходные теми зависимостями, которые получены при температуре 100ºС, которые отображены на рис. 5. Незначительное изменение массы, обусловленное потерей связанной воды и пластифицирующих добавок, наблюдается только в образце клеящей мастики.

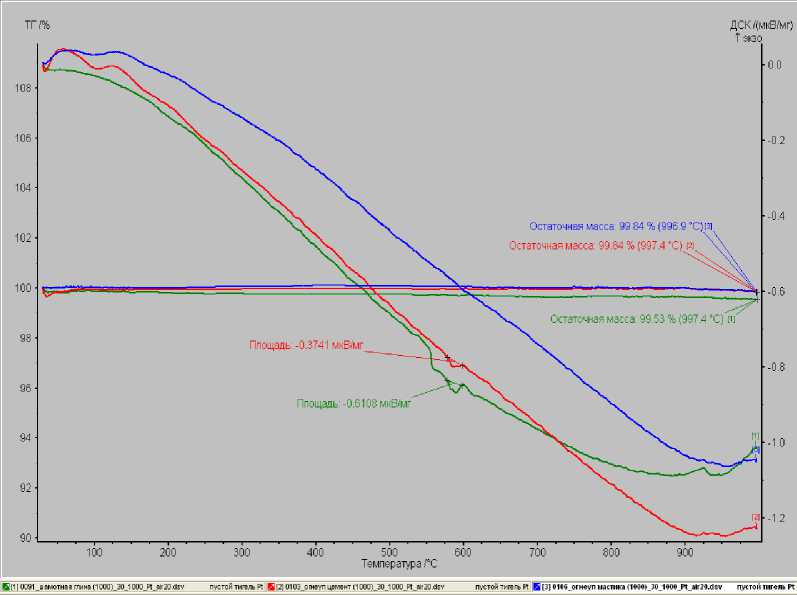

На рис. 7 представлены результаты ДСК и ТГ анализов образцов клеящей мастики, шамотной глины и огнеупорно-кладочной смеси, отожженных при температуре 1000°С.

Как видно из рис. 7, значения и по ТГ, и по ДСК кривым нивелируются для всех трех материалов. Видно, что для образца клеящей мастики значение фазового перехода кварца (α→β) ниже, чем для шамотной глины и огнеупорно-кладочной смеси.

Рис. 7. Результаты ТГ и ДСК анализов для образцов, оттоженных при 1000°С:

[1] - шамотная глина, [2] - огнеупорно-кладочная смесь, [3] - клеящая мастика.

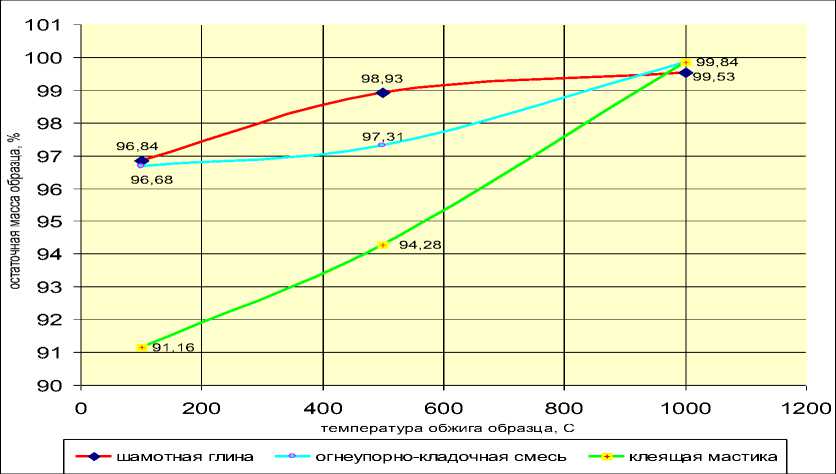

На рисунке 8 показана зависимость остаточной массы от температуры отжига образцов исследованных неформованных огнеупоров.

Рис. 8. Зависимости остаточной массы от температуры отжига исследованных образцов неформованных огнеупоров

Таким образом, постепенная убыль остаточной массы характеризует степень термического поражения широкой гаммы формованных огнеупоров. При этом, для огнеупоров на основе неорганических материалов такая зависимость выражена очень слабо. Для огнеупоров, содержащих в своем составе органические вещества, такие как клеящая мастика, убыль остаточной массы выражена явно. Критерий - убыль остаточной массы -может быть принят в качестве основного, по которому возможно дифференцировать степень термического поражения материалов, в состав которых входят органические компоненты, например клеящая мастика, в диапазоне температур от 100ºС до 1000оС и полученные результаты могут быть использованы в практической деятельности.

Закупка и внедрение термоанализаторов для региональных ЭКП МВД России в будущем позволит разработать и внедрить в практику пожарнотехнической экспертизы новые методики исследования вещественных доказательств, что повысит общую эффективность технико-криминалистического сопровождения расследования и раскрытия дел, сопряженных с пожарами.

ПРИЛОЖЕНИЯ

-

1 Щеглов П. П. Пожароопасность полимерных материалов / П. П. Щеглов, В. Л. Иванников. - М.: Стройиздат, 1982. - 175 с.

-

2 Воробьев В. А. Горючесть полимерных строительных материалов / B. А. Воробьев, Р. А. Андрианов, В. А. Ушаков. - М.: Химия, 1976. – 224 с.

-

3 ГОСТ Р 53293 – 2009. Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства защиты. Идентификация и средства огнезащиты.

Список литературы Применение термоаналитических методов анализа при пожарно-технических исследованиях неорганических строительных материалов

- Щеглов П. П. Пожароопасность полимерных материалов/П. П. Щеглов, В. Л. Иванников. -М.: Стройиздат, 1982. -175 с.

- Воробьев В. А. Горючесть полимерных строительных материалов/B. А. Воробьев, Р. А. Андрианов, В. А. Ушаков. -М.: Химия, 1976. -224 с.

- ГОСТ Р 53293 -2009. Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства защиты. Идентификация и средства огнезащиты.