Применение трансреакторов в устройствах измерения токов короткого замыкания

Автор: Цыгулв Николай Иосифович, Проус Владимир Романович

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 1-1 (62) т.12, 2012 года.

Бесплатный доступ

Теоретически и экспериментально подтверждено положение о том, что трансреакторные преобразователи с магнитодиэлектрическими магнитопроводами на основе порошков карбонильного железа имеют линейную передаточную характеристику по амплитудным значениям во всем диапазоне изменения значений реальных токов. Рассмотрены особенности функциональной схемы линейного измерителя периодической составляющей тока короткого замыкания.

Преобразователь тока, характеристика намагничивания, магнитопровод, математическая модель, погрешность преобразования, осциллограмма, линейный измеритель

Короткий адрес: https://sciup.org/14249745

IDR: 14249745 | УДК: 621.310.925

Текст научной статьи Применение трансреакторов в устройствах измерения токов короткого замыкания

Введение. Распределительные сети напряжением 0,4–10 кВ систем электроснабжения (СЭС) могут характеризоваться большими кратностями ( m ) токов короткого замыкания (КЗ) и ограничениями по массогабаритным параметрам при размещении средств релейной защиты (РЗ) в распредустройствах. Поэтому использование традиционных трансформаторов тока с замкнутыми ферромагнитными сердечниками затруднено, так как их применение ограничено 10 %-й кратностью при условии, что нагрузка в сумме с сопротивлением соединительных проводов не превышает допустимую величину. В этой связи и с учетом современной тенденции построения устройств РЗ на микропроцессорной элементной базе являются оправданными научно-исследовательские работы по созданию новых типов первичных измерительных преобразователей тока (ИПТ).

Цель работы – исследование характеристик выходных сигналов трансреакторных ИПТ и разработка функциональной схемы линейного измерителя синусоидальных токов в широком диапазоне кратностей, соизмеримых с кратностями периодической составляющей реальных токов КЗ. Анализ выходных сигналов и погрешностей работы трансреакторных ИПТ. Линейной передаточной характеристикой во всем диапазоне изменений m обладают трансреакторные преобразователи с немагнитным магнитопроводом. В связи с повышенной подверженностью влиянию внешних электромагнитных полей они должны иметь тороидальную или кольцевую форму магнитопровода с равномерно нанесенными витками вторичной обмотки. С учетом того, что расстояния между шинопроводами соседних фаз в распредустройствах СЭС могут быть ограниченными, применение трансреакторных преобразователей с немагнитным магнитопроводом кольцевой формы также затруднительно.

В автономных СЭС в качестве первичных преобразователей тока применяются трансреакторные преобразователи шинного типа с прямоугольным магнитодиэлектрическим сердечником на основе порошков карбонильного железа [1, 2]. Одной из основных отличительных особенностей магнитодиэлектрических преобразователей тока (МПТ) является линейная передаточная характеристика по амплитудным значениям выходного напряжения при большом активном нагрузочном сопротивлении rн ≥ 10 кОм. В этом случае МПТ представляет собой реальное дифференцирующее звено первичного тока – амплитуда его выходного напряжения U2m приходится на момент перехода первичного тока i1 = I1msinωt через нулевое значение и величина ее в этот момент времени пропорциональна начальной магнитной проницаемости μн, несмотря на то, что характе- ристика намагничивания сердечника B = f (H) нелинейная. Иными словами, погрешность переда- чи амплитудных значений МПТ fамп

mU2m ном U2m mU2m ном

■ 100 %,

где U 2 m ном – амплитудное значение номинального выходного напряжения, при кратности m установившегося реального тока КЗ равна нулю.

Приведем аналитическое и экспериментальное подтверждение этого положения.

Одной из особенностей МПТ является очень узкая форма петли гистерезиса перемагничивания сердечника при малых значениях остаточной индукции В r = 0,017 Тл и коэрцитивной силы Н с = 1380 А/м [3]. Это позволяет с допустимой для практических случаев погрешностью аппроксимировать экспериментальную кривую намагничивания магнитодиэлектриков однозначной функциональной зависимостью и не учитывать остаточную индукцию в переходных режимах.

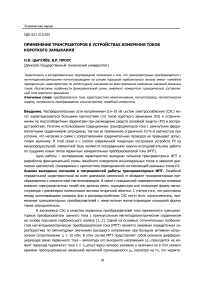

На рис. 1 представлены диаграммы выходных напряжений u 2 МПТ при синусоидальном первичном токе i 1 большой амплитуды I 1 m с начальной фазой φ i . Здесь же представлены напряжения линейного преобразователя тока (ЛПТ) с немагнитным магнитопроводом, характеристика намагничивания магнитопровода которого совпадает с ненасыщенным участком кривой намагничивания МПТ, принимая допущение, что гистерезис отсутствует.

Рис. 1. Кривые выходных напряжений МПТ, ЛПТ и выпрямленного мгновенного значения напряжения небаланса дифференциальной защиты | u нб |

С учетом нелинейности характеристики B = f ( H ) магнитопровода МПТ кривая индукции В имеет куполообразную форму по сравнению с синусоидальной формой кривой индукции ЛПТ. Выходное напряжение u 2 МПТ получено путем дифференцирования индукции В в соответствии с законом электромагнитной индукции е 2 = – d Ψ 2 / dt , где Ψ 2 – потокосцепление вторичной обмотки. При принятых допущениях считаем также, что ЭДС е 2 ≈ – u 2 .

На интервале t 1 – t 2 , на котором индукция соответствует линейному участку характеристики намагничивания, кривая u 2 изменяется по синусоидальному закону и совпадает с формой вы- 37

ходного сигнала ЛПТ. На интервале t 2 – t 4 , соответствующем насыщенному участку кривой B = f ( H ), происходит искажение кривой u 2 с изменением полярности при пересечении с осью абсцисс ω t в момент времени t 3 . При этом происходит сдвиг кривых В и u 2 на четверть периода (90°), учитывая работу обоих трансреакторных преобразователей в режиме, когда их сопротивление нагрузки достаточно велико. Кривая выходного напряжения ЛПТ изменяется по синусоидальному закону (см. рис. 1, пунктирная кривая). В окрестностях точки t 3 выходное напряжение МПТ изменяется по близкому к линейному закону, соответствующему насыщенному участку кривой намагничивания, т. е. отсутствию намагниченности. При этом напряжение u 2 определяется витковыми и конструктивными данными магнитопровода МПТ.

Разность выходных сигналов ЛПТ и МПТ является мгновенной погрешностью работы трансреакторного преобразователя с магнитодиэлектрическим магнитопроводом [4]. Она же определяет максимальное мгновенное значение напряжения небаланса u нб дифференциальной защиты с МПТ [5], диаграмма выпрямленного значения которого представлена кривой | u нб | (см. рис. 1). Кривая имеет характерную форму с двумя максимальными значениям в течение каждого полупериода изменения i 1 . В промежутке времени t 1 – t 2 , в котором амплитуды ЛПТ и МПТ совпадают, напряжение мгновенной погрешности равно нулю.

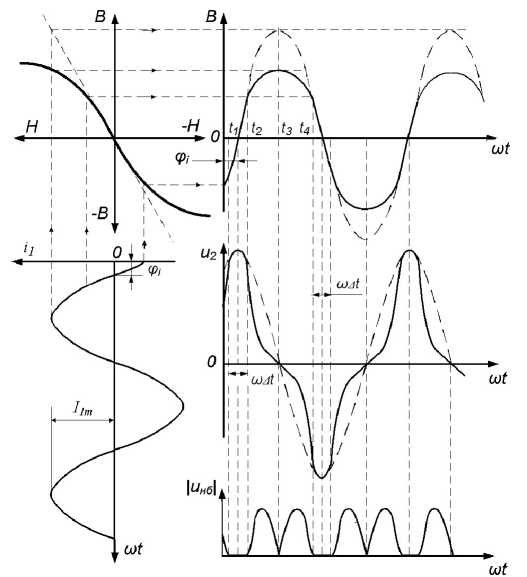

Математическая модель МПТ определяется уравнениями для Т -образной схемы замещения (рис. 2):

. di, i1 = i0+ i2, V = f (i0), ^ЦLs + L ) dt + (r + Гн ) i2, (1)

где i 1 ’, i 0 ’ – приведенные к вторичной обмотке первичный ток и ток намагничивания; i 2 – вторичный ток; V - потокосцепление; L 2S , LH - индуктивность рассеяния и индуктивность нагрузки; r 2 , r н – активные сопротивления вторичной обмотки и нагрузки соответственно.

Рис. 2. Схема замещения МПТ

Основную кривую намагничивания магнитодиэлектриков на основе карбонильных порошков аппроксимируют формулой [6]:

а + у H где а и у - коэффициенты аппроксимации.

Для материала сердечника магнитопровода МПТ на основе порошка карбонильного железа марки Р-10 а = 65,1 и у = 0,331. До напряженности магнитного поля Н ≤ 200 кА/м аппроксимирующая кривая практически совпадает с кривой намагничивания материала. При дальнейшем увеличении напряженности магнитного поля наблюдается расхождение кривых, однако в целом погрешность аппроксимации не превышает 4,27 % в пределах 0 ≤ Н ≤ 500 кА/м.

Перепишем (1) в виде:

i> i 0 + i 2 , B = F ( H ) , w 2 SdB = i 2 ( Г 2 + r H ) = u 2 ^ 1 + r ^ ^ ,

где S – сечение магнитопровода.

Получим зависимость от времени выходного напряжения МПТ для первичного тока, изме- няющегося по закону:

i 1 = I 1 m

cos Q i exp I- t |- cos ( ro t + Q i ) = I 1 m Q , V T 1 ) _

где I 1 m – амплитуда периодической составляющей первичного тока; Т 1 – постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока; φ i – начальная фаза; ω – угловая частота.

Подставляя (2) и (4) в систему (3), после преобразований для режима холостого хода МПТ в относительных (удельных) единицах, получаем выражение для мгновенного значения вторичного напряжения u 2уд

I 1 т уд а6

( a + Y I iтуд Q ) 2

где dQ „f t ]

9 = —- = —cos ф. exp — -ю sin (ro t + ф. ). dt T 1 il 4 T 1J v 7

Удельные величины связаны с действительными величинами следующими соотношениями:

u 2

2уд = Sw 2

В м2 ■ виток

I 1 m

; I 1 т уд = ]

l 0

кА м

: г

; н.уд

r н 0

Sw 2 2

Ом м ■ виток2

где w 2 – число витков вторичной обмотки; l 0 – средняя магнитная длина магнитопровода.

Для реализации линейного трансреакторного преобразователя, у которого передаточная характеристика при номинальном первичном токе совпадает с передаточной характеристикой МПТ, необходимо, чтобы при Н → 0 значения индукций МПТ и ЛПТ были равны. При ненагружен-ных преобразователях можно записать:

Ц н = W 2л S л l 0

Цо W2Slол , где w2л, Sл, l0л – соответственно число витков вторичной обмотки, сечение магнитопровода ЛПТ и его средняя магнитная длина.

При этом необходимо принять:

W 2л = W 2 , 1 ол = 1 о , S л = ^н- .

Ц о

Выходное напряжение ЛПТ в соответствии с законом электромагнитной индукции определяется как u2л

w 2л S л l 0л

di 1

Ц о dt '

Подставляя (6) в (7), получаем:

u 2л

di

^ н .

l dt

w 2 S

Для определения коэффициента, эквивалентного μн, необходимо вычислить предел dB lim— = ц .

H . d H

Подставляя (2) в (9), получаем:

а

lim

H > 0 а 2 + 2 y H + у 2 H

1 = - = Ц н . 2 а

Таким образом, индукция ЛПТ изменяется как В л = H / а , а его выходное напряжение в относительных единицах

u = I 1 т уд 6

2л.уд а

.

Абсолютная мгновенная погрешность МПТ определяется разностью выражений (10) и (5):

f = I 1 т уд 6

1 I 1 т уд а6

---— а (" + YI1 „. Q),

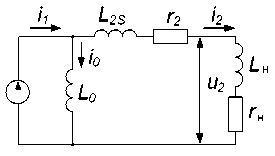

На рис. 3, а и б приведены расчетные кривые мгновенных значений выходных напряжений МПТ, ЛПТ и абсолютной мгновенной погрешности МПТ, рассчитанные соответственно по выражениям (5), (10) и (11) для значений φ i = 0 и 90°. На рис. 3, а , кроме того, приведена кривая мгновенного относительного первичного тока i 1 .

Рис. 3. Расчетные кривые мгновенных значений выходных напряжений МПТ, ЛПТ и абсолютной мгновенной погрешности МПТ при I 1 m уд = 180 кА/м; Т 1 = 0,02 с; ω = 314 рад/с: а – φ i = 0; б – φ i = 90°

Напряжения ЛПТ и МПТ в режиме с максимальной апериодической составляющей первичного тока в течение некоторого времени с начала процесса совпадают (см. рис. 3, а ), причем время совпадения определяется кратностью тока. Далее происходит расхождение кривых из-за насыщения магнитопровода МПТ. В соответствии с этим изменяется кривая его мгновенной абсолютной погрешности f .

Режим включения с начальной фазой φ i = 90° (см. рис. 3, б ) сопровождается скачкообразным увеличением выходных напряжений ЛПТ и МПТ до амплитудного значения, которое определяется по формуле, вытекающей из (5) или (10) при ω t = 0:

u 2 m yg '"I mm " . (12)

Расчетная кривая мгновенной погрешности в установившемся режиме имеет, как и на кривых (см. рис. 1), два максимальных значения с нулевым значением в моменты достижения выходных напряжений обоих преобразователей амплитудных значений, т. е. в моменты перехода установившегося первичного тока через ноль. Амплитудное значение выходного сигнала МПТ в установившемся режиме должно являться задающим параметром при выборе элементов входных цепей устройств РЗ по условию допустимых максимальных напряжений.

Угловую погрешность МПТ следует определять как разность моментов перехода напряжений ЛПТ и МПТ через нулевое значение [4]. При разомкнутых вторичных обмотках обоих преобразователей угловая погрешность близка к нулю как в установившемся, так и в переходном режимах.

Экспериментальные исследования сигнала и амплитудной погрешности МПТ. Для экспериментальной проверки аналитических результатов использовали линейный преобразователь с немагнитным магнитопроводом кольцевой формы. Преобразователи МПТ и ЛПТ устанавливали на одну токоведущую шину, а напряжения их вторичных обмоток осциллографировали в режимах КЗ.

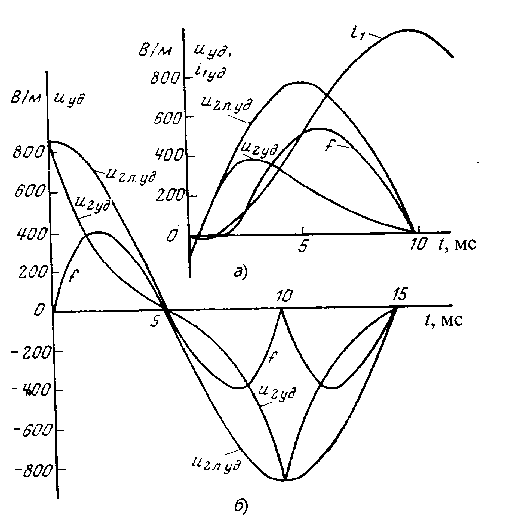

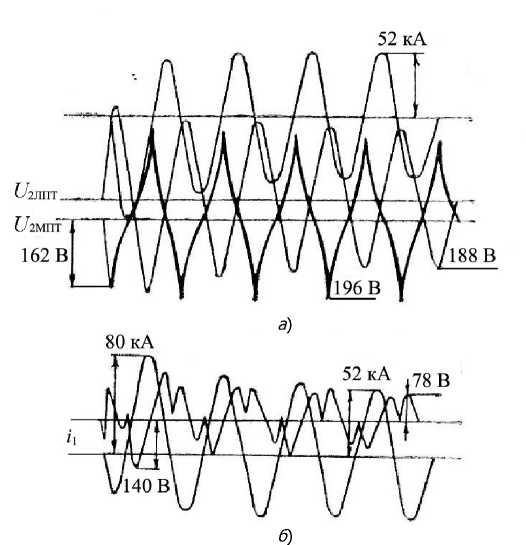

Было произведено два КЗ в реальной автономной СЭС; при этом в первом случае получены осциллограммы вторичных напряжений преобразователей (рис. 4, а ), а во втором случае получена осциллограмма напряжения мгновенной погрешности МПТ как суммарного напряжения включенных встречно вторичными обмотками МПТ и ЛПТ (рис. 4, б ).

Рис. 4. Осциллограммы выходных напряжений u 2ЛПТ , u 2МПТ ЛПТ и МПТ соответственно ( а ) и мгновенной погрешности МПТ ( б ) для m ≈ 14

Из осциллограммы (см. рис. 4, б ) видно, что при достаточно большой периодической составляющей первичного тока (52 кА) в моменты перехода тока i 1 через ноль суммарное напряжение выходных обмоток МПТ и ЛПТ равно нулю. Значение f амп = 0 было также получено во всем диапазоне кратностей реального первичного тока.

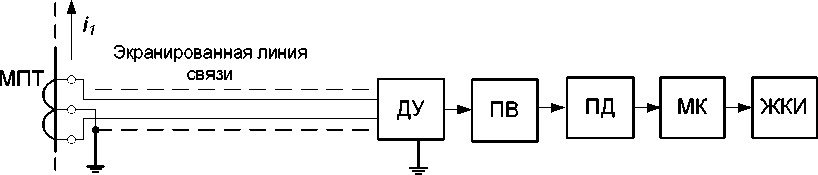

Линейный измеритель периодической составляющей тока КЗ. С учетом вышеизложенного была составлена функциональная схема измерителя тока, регистрирующего амплитудные значения выходного напряжения МПТ (рис. 5).

Рис. 5. Функциональная схема линейного измерителя тока: ДУ – дифференциальный усилитель; ПВ – прецизионный выпрямитель; ПД – пиковый детектор; МК – микроконтроллер с АЦП; ЖКИ – жидкокристаллический индикатор

Вторичную обмотку МПТ необходимо выполнять с заземленным отводком от средней точки в сочетании с дифференциальным усилителем, включенным на противоположном конце двухпроводной экранированной соединительной линии связи. При этом электромагнитная помеха, наводящаяся на проводах относительно «земли» (экрана), представляет собой синфазное напряжение для дифференциального усилителя и будет им подавляться. Величина дифференциальной помехи зависит от идентичности входных цепей дифференциального усилителя. Это предъявляет соответствующие требования к конструкции МПТ, обеспечивающей минимальную зависимость от внешних электромагнитных полей. Вторичная цепь измерителя тока будет находиться под потенциалом земли, а изоляция между токоведущей шиной и вторичной обмоткой должна быть рассчитана на полное напряжение сети.

Измеритель тока с МПТ был реализован в физическом устройстве и показал хорошие для практики метрологические характеристики. Экспериментальные данные, полученные с помощью измерителя в сочетании с МПТ прямоугольной формы, совпадают с расчетными данными с погрешностью, не превышающей 10 % в широком диапазоне изменения первичных токов.

Осциллограмма суммарного напряжения преобразователей ЛПТ и МПТ (см. рис. 4,б) представляет собой максимальное значение сигнала небаланса дифференциальной защиты многоконцевых объектов. Особенности формы напряжения небаланса могут быть использованы в алгоритме функционирования чувствительной защиты многоконцевых участков распределительной сети СЭС.

Выводы. 1. Использование трансреактора с магнитопроводом из магнитодиэлектрика в качестве первичного преобразователя шинного типа позволяет проводить измерение периодической составляющей реального тока короткого замыкания с амплитудной погрешностью близкой к нулю.

-

2. Вторичную обмотку трансреакторного преобразователя с магнитодиэлектрическим магнитопроводом следует выполнять с ответвлением от середины для осуществления заземления.

-

3. Предложенная схема линейного измерителя с дифференциальным усилителем на входе обеспечивает повышенную помехозащищенность ее входных цепей.

Список литературы Применение трансреакторов в устройствах измерения токов короткого замыкания

- Михайлов В.В. Магнитодиэлектрики в устройствах автоматики и релейной защиты/В.В. Михайлов. -М.: Энергоатомиздат, 1986. -128 с.

- Темирев А.П. Разработка и создание элементов интегрированных корабельных электроэнергетических систем/А.П. Темирев. -Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2005. -546 с.

- Михайлов В.В. Анализ работы преобразователей тока с магнитодиэлектрическим магнитопроводом/В.В. Михайлов, В.Р. Проус//Электричество. -1981. -№ 3.

- Проус В.Р. Метод оценки погрешности работы первичных трансреакторных преобразователей тока/В.Р. Проус, Н.И. Цыгулёв//Изв. вузов. Электромеханика. -2008. -Спец. вып.

- Лукъянов В.Г. Повышение эксплуатационных характеристик дифференциальной защиты/В.Г. Лукъянов, В.Р. Проус, Н.И. Цыгулёв//Электрические станции. -2004. -№ 4.

- Рабкин Л.П. Высокочастотные ферромагнетики/Л.П. Рабкин. -М.: Физматгиз, 1960. -352 с.