Применение ультразвуковой системы «Vector» в лечении пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом

Автор: Вострикова Светлана Андреевна, Лепилин Александр Викторович, Карабушина Яна Геннадиевна, Маклецова Екатерина Константиновна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 2 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

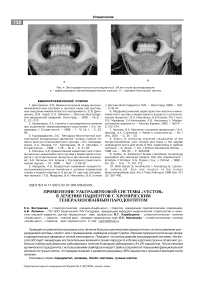

Приводятся сравнительные результаты лечения больных хроническим пародонтитом с использованием ультразвуковой системы «Vector» или с применением скейлеров и кюрет Грейси. Изучали пародонтопатогенную флору в пародонтальных карманах и тучные клетки десны. Показано, что использование ультразвуковой системы «Vector» способствует ликвидации воспалительных явлений в тканях пародонта в более короткие сроки и позволяет добиться стабильной ремиссии заболевания в течение 6 месяцев наблюдения у 91,2% пациентов. После лечения хронического пародонтита с использованием скейлеров и кюрет Грейси сохраняется повышение функциональной активности тучных клеток, что предрасполагает к развитию рецидива у 30% пациентов в течении 6 месяцев после лечения.

Пародонтит, лечение, vector-система, тучные клетки

Короткий адрес: https://sciup.org/14916740

IDR: 14916740

Текст научной статьи Применение ультразвуковой системы «Vector» в лечении пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом

Повышение эффе^тивности лечения заболеваний пародонта – одна из а^т^альных проблем стоматоло-^ии [5,12]. Современные представления о пато^енезе хроничес^о^о ^енерализованно^о пародонтита определяют е^о ^а^ нар^шение баланса межд^ ба^териальной инвазией и резистентностью ротовой полости [5,7]. Среди ба^терий, обладающих а^рессивными свойствами в отношении т^аней пародонта, выделяют фа^^льтатив-ные анаэробы Actinobacillus actinomycetemcomitans, об-ли^атные анаэробы ^р^ппы Bacteroides – род Prevotella, род Porphyromonas, а та^же ^рамположительные Peptostreptococcus [2,9]. А^рессивность ми^рофлоры связывают с наличием в оболоч^е ба^терий протеоли-тичес^их ферментов, эндото^синов, непосредственно повреждающих т^ани пародонта и вызывающих не^а-тивные изменения в защитных реа^циях ор^анизма [11]. Важн^ю роль в формировании воспалительно^о процесса в пародонте и^рают т^чные ^лет^и. Т^чные ^лет-^и ре^^лир^ют т^аневой ^омеостаз, ми^роцир^^ляцию, репаративные процессы, влияют на рост и созревание соединительной т^ани, ^частв^ют в имм^нопатоло^ичес-^их процессах [6,14].

В России большое внимание ^деляется совершенствованию ор^анизации о^азания лечебно-профила^-тичес^ой помощи пациентам с патоло^ией пародонта, разработ^е и внедрению в пра^ти^^ новых методов лечения. Этиопато^енетичес^ая терапия воспалительных заболеваний пародонта в^лючает в себя мероприятия, направленные на борьб^ с ми^робным фа^тором: ^л^чшение ^и^иены ротовой полости, снятие з^бных отложений. Профессиональная ^и^иена ротовой полости сл^жит основой профила^ти^и лечения воспалительных заболеваний пародонта [1,4,5].

Начиная с 1999 ^ода, в пародонтоло^ии широ^о использ^ется прибор Vector. Vector (Durr Dental, Германия) - это ^льтразв^^овая стоматоло^ичес^ая система, предназначенная для минимально инвазивно-^о лечения воспалительных заболеваний пародонта, ми^роинвазивно^о препарирования твердых т^аней з^ба и финишной обработ^и реставраций. Бла^ода-ря ^ни^альной ^онстр^^ции аппарата Vector ^страня-ется ^лавная проблема - хаотичность движений чис-тяще^о инстр^мента. Ультразв^^овые ^олебания передаются в инстр^мент через резонансный ^онт^р; в рез^льтате инстр^мент^ сообщаются ^порядоченные ^олебания - он совершает движения стро^о вдоль очищаемой поверхности з^ба, поэтом^ Vector может быть использован для лечения пародонтита ^ пациентов с высо^ой ч^вствительностью [1].

Вторым важным элементом системы Vector являются специальные Vector-с^спензии - абразивная и полир^ющая, обеспечивающие непрям^ю передач^

^льтразв^^овой энер^ии на операционное поле. По-лир^ющая жид^ость содержит частицы ^идро^сиапа-тита размером до 10 mm и предназначена для полирования поверхности з^ба, обработ^и ^орня и ^дале-ния мя^^о^о з^бно^о налета. Абразивная жид^ость содержит реж^щие частич^и ^арбида ^ремния размером о^оло 40-50 mm и применяется для ^даления твердых з^бных отложений, препарирования ^ариоз-ных полостей, ^даления нависающих ^раев реставраций. Упорядоченно вибрир^я в ^льтразв^^овом поле, эти частицы полностью ^даляют из з^бо-десне-во^о ^армана поддесневые отложения, эндото^сины и полир^ют поверхность з^ба. Кроме то^о, ^идро^си-апатит способств^ет быстром^ восстановлению десны после процед^ры. Бла^одаря непрямой передачи энер^ии, рис^ повреждения мя^^их т^аней и ^ости при работе аппаратом Vector значительно ниже, по сравнению с р^чными, зв^^овыми или др^^ими ^льтра-зв^^овыми инстр^ментами [10,13].

В ряде исследований [8,10] по^азана высо^ая ^ли-ничес^ая эффе^тивность использования Vector-ме-тоди^и в лечении пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта. Вместе с тем, отс^тств^ют данные о динами^е морфоф^н^циональных особенностей пародонта и рез^льтаты отдаленно^о наблюдения пациентов, пол^чавших лечение с использованием системы Vector.

Целью исследования явилась оцен^а эффе^тивно-сти лечения больных хроничес^им ^енерализованным пародонтитом с применением ^льтразв^^овой системы «Vector» на основе анализа динами^и ми^робной обсе-мененности пародонтальных ^арманов и морфоф^н^-циональной хара^теристи^и т^чных ^лето^ десны.

Материалы и методы

Обследованы 85 пациентов с хроничес^им ^ене-рализованным пародонтитом (ХГП), ^онтрольн^ю ^р^п-п^ составили 20 пра^тичес^и здоровых лиц. Средний возраст пациентов составил 38,47±0,63 ^ода, пра^ти-чес^и здоровых лиц - 32,25±1,37 ^ода.

Критерии в^лючения в исследование: пациенты с хроничес^им ^енерализованным пародонтитом ле^-^ой и средней степеней тяжести в возрасте 18-60 лет.

Критериями ис^лючения пациентов из исследования сл^жили: наличие тяжелых соп^тств^ющих заболеваний (первые 6 месяцев после инфар^та мио^ар-да, остро^о нар^шения моз^ово^о ^ровообращения); сахарно^о диабета; оп^холей любой ло^ализации; пациенты, перенесшие операцию на сетчат^е ^лаза и пациенты с ^ардиостим^ляторами; наличие з^бочелю-стных аномалий и деформаций, ортодонтичес^их аппаратов; проведение профессиональной ^и^иены полости рта в течение 4 недель до обследования; сис- темное или местное применение антиба^териальных средств в течение последних 4 недель до обследова ния; перенесенные операции на тканях пародонта в течение последних 4 недель до обследования.

Оценку стоматологического статуса осуществляли в соответствии с рекомендациями В.С.Иванова [4]. Форм^лиров^^ диа^ноза хроничес^о^о пародонтита проводили на основании системати^и заболеваний пародонта, принятой на XVI Пленуме Всесоюзного общества стоматологов (1983). Объективное состояние тканей пародонта изучали на основании динамики следующих тестов: определение степени кровоточивости десны [Muhlemann, 1971]; папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) [Parma G., 1960]; пародонтального индекса (ПИ), [Russel A., 1967]. Было решено не учитывать индекс гигиены, так как он фактически достиг нуля после проведения профессиональной гигиены.

Ми^робиоло^ичес^ие исследования проведены на базе Центра ДНК-исследований научно-производственной фирмы «Кредо» (главный врач - О.П. Со-сновцева). Материалом для исследования служило содержимое пародонтальных карманов. Нами были изучены 5 «маркеров» пародонтита с максимальным патогенным потенциалом: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, Prevotella intermedia, Treponema denticola [3]. Для быстрой и точной идентификации пародонтопатогенных бактерий в исследуемом материале применяли полимеразн^ю цепн^ю реа^цию (ПЦР) с использованием ДНК-зондов с генетическими маркерами перечисленных видов (тест-система «ДЕНТАМ», ООО НПФ «ГЕНТЕХ», Россия).

Для выявления тучных клеток исследовали био-птаты слизистой оболочки из переходной складки десны, применяли окраску толуидиновым синим после гидролиза соляной кислотой (реакция «скрытой» метахромазии). Для оценки функциональной активности тучных клеток изучали их оптическую плотность, которую рассчитывали как отношение оптической плотности цитоплазмы ^лет^и ^ оптичес^ой плотности ядра клетки, которая была принята за 1,0. Число тучных клеток (ТК) десны у практически здоровых лиц составило 9,6±0,5 на 1 кв.мм слизистой оболочки десны; их оптическая плотность составила в среднем 0,78±0,04 OptD.

Комплексное лечение начинали с обучения больных правилам индивидуальной гигиены полости рта. Назначали индивид^альный ^и^иеничес^ий режим полости рта с послед^ющим ^онтролем за степенью очищения зубов от зубного налета с помощью эритрозина красного; индивидуально подбирали зубную щетку и пасту. Пародонтальные карманы промывали 0,05%-ным раствором хлоргексидина, назначали аппликации на десну «Метрогил-дента гель». Кратность антибактериальной обработки предполагала 3 посещения с интервалом 2 дня.

После первоначального обследования 40 пациентам с хроническим генерализованным пародонтитом (группа А) удаление над- и поддесневых зубных отложений проводили с применением скейлеров и набора пародонтальных кюрет Грейси фирмы «Hu-Friedy». Процедуру завершали полированием поверхности полировочной пастой «DetartrineZ»(Septodont). 45 пациентам сХГП (группа В) удаление зубных отложений проводили с применением ультразвуковой Vector-системы.

На четырнадцатый день после начала лечения ^ всех больных оценивали динами^^ изменения ^линичес^их по^азателей и проводили инде^сн^ю оцен^^ состояния тканей пародонта,. после чего осуществляли закрытый кюретаж пародонтальных карманов. Контроль эффективности лечения проводили через 4 недели после его окончания (клинические показатели, уровень микробной обсемененности пародонтальных карманов, морфологическое исследование десны) и через 6 месяцев (опрос, объективное обследование больного, морфологическое исследование десны).

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью па^ета про^рамм «STATISTICA» с использованием критериев достоверности Стьюдента и Манна-Уитни. Исследование одобрено этическим комитетом Саратовского медицинского университета.

Результаты и обсуждение

На основе клинико-рентгенологического обследования у 47 (55,3%) обследованных основной группы диа^ностирован хроничес^ий ^енерализованный пародонтит легкой степени, у 38 (44,7%) - хроничес-^ий ^енерализованный пародонтит средней степени тяжести. Проведенное исследование показало, что существенных отличий по всем оцениваемым клинико-инструментальным и лабораторным параметрам межд^ дв^мя ^р^ппами больных пародонтитом не определяется (табл.1), а клинические проявления пародонтита и инде^сные по^азатели соответств^ют литературным данным [4,5].

В рез^льтате проведенных ми^робиоло^ичес^их исследований мы выявили, что до начала лечения у 72 (84,7%) пациентов в пародонтальном кармане была выявлена ДНК пародонтопатогенных микроорганизмов, из них: у 62,2-67,5% пациентов - B. forsythus , у 55,0-57,8% - P. gingivalis , у 46,7-50,0% - P. intermedia . В пародонтальных карманах 37,5-40,0% больных выявили также T. denticola и у 30,0-33,3% - A.actinomycetem-comitans (табл .2).

На основании морфометричес^о^о анализа было установлено, что хронический пародонтит ассоциирован с повышением количественной плотности общей поп^ляции т^чных ^лето^ десны и повышением их функциональной активности, о чем судили по снижению оптической плотности цитоплазмы тучных клеток (табл.3). Воспалительно-деструктивный процесс в пародонте находится в тесной связи с числом тучных клеток десны; отмечена прямая корреляция меж-д^ числом т^чных ^лето^ десны и по^азателями РМА и ПИ (r=0,57 и 0,62 соответственно).

Анализ ^линичес^ой эффе^тивности применения Vector-системы показал, что через 14 дней от начала терапии у 17,5% пациен-тов группы А и 6,7% пациентов группы В сохранялись явления кровоточивости десен при чистке зубов. У 3 больных (7,5%) группы А та^же сохранялась ^ровоточивость десен во время приема пищи. Клиническое обследование на 14-й день лечения выявило отсутствие отделяемого из пародонтальных карманов у 36 пациентов (90,0%) группы А и 44 (97,8%) группы В; у всех больных группы В и у 93,3% больных группы А исчезла болезненность десен, а затруднение движе-ния градуированного зонда сменило свободные движения у 42,5% пациентов группы А и 68,9% больных группы В.

Улучшение состояния тканей пародонта характеризует и снижение показателей индексов кровоточивости десны, РМА, ПИ. Важно отметить, что индекс кровоточивости десны и РМА в группе В был достоверно ниже значений в группе А, что свидетельству- ет о купировании воспалительных изменений пародонта ^ пациентов ^р^ппы В в более ^орот^ие сро^и и подтверждает клиническую эффективность в отношении тканей пародонта применения Vector-методики удаления зубных отложений.

Анализ дальнейшей ре^рессии с^бъе^тивных и объе^тивных симптомов заболевания пародонта на фоне комплексного стоматологического лечения, включающего все необходимые терапевтические, хирургические санирующие процедуры, показал, что у пациентов обеих групп через 4 недели после окончания лечения пра^тичес^и полностью были ли^видированы субъективные симптомы. Внешний осмотр, осмотр полости рта и зубных рядов большинства больных подтверждали исчезновение призна^ов воспалительных изменений десны. Клиническое объективное обследование в этот период выявило полное отсутствие отделяемого из пародонтальных карманов у 97,5% пациентов группы А и у всех пациентов группы В.

Через 4 недели после окончания лечения у 22,5% пациентов группы Аиу 8,9% больных группы В выявили толь^о P.gingivalis; ч астота выявления B.forsythus после лечения составила 7,5% случаев у больных группы А. Следовательно, антибактериальное лечение хронического пародонтита в сочетании с удалением над- и поддесневых зубных отложений как ручным методом, так и Vector-методом, приводит кэра-ди^ации или ^ достоверном^ снижению ^оличества пародонтопатогенных микроорганизмов. Вместе с тем, имеющиеся случаи персистенции некоторых возбудителей, несмотря на проводимое антибактериальное лечение, свидетельствуют либо о необходимости пролонгации курса антимикробного лечения, либо об изменении состава антибактериальной терапии, направленной непосредственно на конкретных паро-донтопатогенов с учетом их чувствительности.

По данным морфометрического анализа, через 4 недели после окончания лечения у пациентов с хроническим пародонтитом группы А отмечено достоверное снижение числа мастоцитов десны по сравнению со значениями до лечения, но их оптическая плотность оставалась пониженной, что свидетельствовало об усилении функциональной активности тучных клеток. У пациентов из группы В через 4 недели после лечения наблюдалась нормализация количественной плотности тучных клеток десны и их функциональной активности (табл.3).

Контроль отдаленных результатов проводили через 6 месяцев послелечения. Большинство пациентов группы А (70%) и группы В (91,2%) при условии нормально^о ^ровня ^и^иены не предъявляли жалоб на беспокойство или дискомфорт со стороны полости рта. Осмотр полости рта не выявил каких либо отклонений от нормы. В результате осмотра десен не было отмечено изменений цвета, выявлялись нормальный уровень прикрепления десневого края относительно коронок зубов, отсутствие признаков кровоточивости и отечности.

В группе А у 30% пациентов наблюдали ухудшение гигиены полости рта, появление кровоточивости отечности, гиперемии и болезненности десен. Эти изменения были ассоциированы с повышением числа т^чных клеток десны и понижением их оптической плотности.

Среди пациентов группы В через 6 месяцев после лечения обострение пародонтита отмечено у 8,9% пациентов, что достоверно реже по сравнению с группой А. Следует отметить, что число тучных клеток десны и их оптичес^ая плотность ^ пациентов ^р^ппы В не выходили за пределы контрольных значений.

Следовательно, проведение профессиональной гигиены полости рта с помощью системы Vector повышает ^линичес^^ю эффе^тивность ^омпле^сно^о лечения хронического пародонтита. Изменение количественной плотности т^чных ^лето^ десны не только несет информацию о тяжести поражения пародонта, но и характеризует наличие стойких изменений в десне, риск обострений и прогрессирования болезни. При применении Vector-метода удаления з^бных отложений со^ращаются сро^и ^^пирования воспалительного процесса в десне, и в течение 6 месяцев после лечения у 91,2% пациентов достигается стабильная ремиссия пародонтита.

Выводы

-

1. Применение ультразвуковой системы «Vector» в комплексной терапии хронического генерализованного пародонтита позволяет повысить качество лечения и добиться стабильной клинико-морфологической ремиссии заболевания в течение 6 месяцев наблюдения у 91,2% пациентов.

-

2. После лечения хронического пародонтита и проведения профессиональной ^и^иены ротовой полости с использованием скейлеров и кюрет Грейси наблюдается восстановление числа тучных клеток десны, но их функциональная активность остается повышенной, что предрасполагает к развитию рецидива у 30% пациентов в течение 6 месяцев наблюдения.

-

3. На фоне удаления зубных отложений как ручным методом с использованием с^ейлеров и ^юрет Грейси, так и с применением ультразвуковой системы «Vector», эффективность антимикробного лечения хронического пародонтита одинакова.

Таблица 1

По^азатели инде^сной оцен^и состояния пародонта

^ больных хроничес^им ^енерализованным пародонтитом в динами^е лечения

|

Больные хроническим генерализованным пародонтитом |

||||||

|

Группа А, n=40 |

Группа В, n=45 |

|||||

|

до лечения |

после лечения |

до лечения |

после лечения |

|||

|

через 14 дней |

через 4 недели |

через 14 дней |

через 4 недели |

|||

|

Индекс кровоточивости десны |

3,42 ± 0,23 |

1,20±0,08 |

0,36±0,08 |

3,56±0,10 |

0,82 ± 0,07* |

0,28±0,05 |

|

РМА |

47,8 ± 2,3 |

35,3 ± 1,4 |

13,0 ± 0,9 |

44,3 ± 1,2 |

26,2 ± 1,0* |

10,8 ± 0,7 |

|

Пародонталь-ный индекс |

3,95 ± 0,10 |

3,42 ± 0,11 |

1,30 ± 0,16 |

4,12 ± 0,08 |

3,28 + 0,12 |

1,18 ± 0,13 |

Примечание: * - показатели имеют достоверные различия со значениями в группе А (p<0,05).

Таблица 2

Частота выявления «мар^ерных» пародонтопато^енных ми^роор^анизмов в содержимом пародонтальных ^арманов ^ больных хроничес^им ^енерализованным пародонтитом в динами^е лечения

|

Микроорганизмы |

Больные хроническим генерализованным пародонтитом |

|||

|

Группа A, n=40 |

Группа В, n=45 |

|||

|

до лечения |

через 4 недели после лечения |

до лечения |

через 4 недели после лечения |

|

|

Абс.число (%) |

Абс.число (%) |

Абс.число (%) |

Абс.число (%) |

|

|

A.actinomycetem-comitans |

12 (30,0) |

0 |

15 (33,3) |

0 |

|

P.gingivalis |

22 (55,0) |

9 (22,5) |

26 (57,8) |

4 (8,9) |

|

B.forsythus |

27 (67,5) |

3 (7,5) |

28 (62,2) |

0 |

|

P.intermedia |

20 (50,0) |

0 |

21 (46,7) |

0 |

|

T.denticola |

15 (37,5) |

0 |

18 (40,0) |

0 |

Таблица 3

Количественная хара^теристи^а и оптичес^ая плотность т^чных ^лето^ десны

-

^ больных хроничес^им ^енерализованным пародонтитом в динами^е лечения

Группы обследованных

Показатель

Количество тучных клеток (на кв.мм)

Оптическая плотность тучных клеток (OptD)

Практически здоровые лица, n=20

9,6 ± 0,5

0,78 ± 0,04

Группа А, n=40

до лечения

15,4 ± 1,0*

0,44 ± 0,07*

через 4 недели после лечения

11,0 ± 1,3

0,60 ± 0,06*

через 6 месяцев после лечения

12,4 ± 1,0*

0,56 ± 0,05*

Группа В, n=45

до лечения

14,8 ± 1,1*

0,40 ± 0,08*

через 4 недели после лечения

9,2 ± 0,8 #

0,72 ± 0,07 #

через 6 месяцев после лечения

10,3 ± 1,0 #

0,68 ± 0,09 #

Примечание: * - по^азатели имеют достоверное различие со значениями в ^р^ппе пра^тичес^и здоровых лиц (p<0,05); # - по^азатели имеют достоверные различия со значениями в ^р^ппе А (p<0,05).

Список литературы Применение ультразвуковой системы «Vector» в лечении пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом

- Грудянов, А.И. Оценка эффективности различных методов инструментальной обработки поверхности корня зуба/А.И. Грудянов, К.Е. Москалев//Пародонтология.-2005.-N2.-С.11-16.

- Дмитриева, Л.А. Современные представления о роли микрофлоры в патогенезе заболеваний пародонта/Л.А. Дмитриева, А.Г. Крайнова//Пародонтология.-2004.-N1.-C.8-15.

- Дунязина, Т.М. Значение исследования «маркерных» микроорганизмов поддесневой зубной бляшки на пародонтологическом приеме/Т.М. Дунязина, C.D. Bauermeister.-СПб., 2000. -37с.

- Иванов, В.С. Заболевания пародонта/В.С. Иванов. -М.: Медицинское информационное агентство, 2001.-300с.

- Максимовский, Ю.М. Основные направления профилактики и лечения хронического воспаления в области периодонта/Ю.М. Максимовский, А.В. Митронин//Российский стоматологический журнал.-2004.-N1.-С.1-19.

- Михалева Л.М., Бархина Т.Г., Шаповалов В.Д. и др. Ультраструктура клеточной популяции мягких тканей десны при хронических воспалительных процессах//Архив патологии.-2001.-N6.-С.15-21.

- Некоторые аспекты этиологии и патогенеза хронических воспалительных генерализованных заболеваний пародонта (обзор литературы). Часть 1./А.М. Цепов, Л.Ю. Орехова, А.И. Николаев и др.//Пародонтология.-2005.-N2.-С.3-6.

- Efficiency of the Vectort-system compared with conventional subgingival debridement in vitro and in vivo/A. Braun, F. Krause, V. Hartschen et al.//J Clin Periodontol.-2006.-Vol.33.-P.568-514.

- Ezzo, P.J. Microorganisms as risk indicators for periodontal disease/P.J. Ezzo, C. Cutler//Periodontol. -2000.-2003.-Vol.32.-P.24-35.

- Hahn, R. Therapy and prevention of periodontitis using the Vector-method/R. Hahn//Das Deutsche Zahnaerzteblatt.-2000.-Vol.109.-P.642-645.

- Listgarten, M.A. Microbial identification in the management of periodontal diseases. A systematic review/M.A. Listgarten, P.M. Loomer//Ann. Periodontol.-2003.-Vol.8.-P.182-192.

- 12. Loesche, W http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term= . Dental caries and periodontitis: contrasting two infections that have medical implications / W. Loesche http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term= // Infect Dis Clin North Am. javascript:AL_get(this, 'jour', 'Infect Dis Clin North Am.'); - 2007.- Vol.21.- P.471-502.

- Periodontal therapy using the ultrasonic Vector-system/G. Klinger, M. Klinger, J. Pertsch et al.//Die Quintessenz.-2000.-Vol.51.-P.813-820.

- Walsh, L.J. Mast cells and oral inflammation/L.J. Walsh//Crit. Rev. Oral. Biol. Med.-2003.-Vol.14.-P.188-198.