Применение устройства для позиционирования створок аортального клапана при клапаносохраняющем протезировании корня аорты с реимплантацией аортального клапана (экспериментальное исследование)

Автор: Успенский В.Е., Гуськова М.В., Сапранков В.Л., Торопова Я.Г., Минин С.А., Гурщенков А.В., Малашичева А.Б., Гордеев М.Л.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.40, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Клапаносохраняющее протезирование корня аорты с реимплантацией аортального клапана (АК) (операция Дэвида) характеризуется невысокими рисками тромбоэмболических и инфекционных осложнений. Отрицательными чертами являются большая длительность, риски геморрагических осложнений, оператор-зависимость. С целью повышения скорости выполнения, улучшения воспроизводимости и снижения оператор-зависимости мы разработали устройство для интраоперационного позиционирования створок АК. Оно представляет собой два одинаковых кольца-измерителя переменного диаметра, соединенных между собой тремя стойками с разъемными соединениями с зонами временной фиксации нитей при пробном позиционировании створок АК. Актуальной задачей являлось изучение применения устройства в эксперименте. Цель исследования: оценка возможности и удобства клапаносохраняющего протезирования корня аорты с реимплантацией АК с применением разработанного устройства для позиционирования створок АК в эксперименте. Материал и методы. В качестве моделей были использованы 10 трупных свиных сердец. Для реимплантации АК применялась стандартная техника операции Дэвида. После измерения параметров корня аорты, иссечения синусов Вальсальвы, выделения створок АК на комиссурах, проксимальной фиксации протеза аорты осуществлялось позиционирование створок для достижения максимальной площади коаптации и оптимального положения точки коаптации. Выполнялась статическая гидравлическая проба, при ее удовлетворительном результате фиксировались створки к стенке протеза. Результаты. При исходных измерениях медианы (Ме) межквартильные интервалы (Q1; Q3) диаметров синотубулярного соединения и фиброзного кольца (ФК) АК составили 21 (19; 21,3) и 20 (19; 21) мм соответственно. Статическая гидравлическая проба была неудовлетворительной в двух случаях: по причине неравномерного пролапса створок и из-за дефекта коаптации. Мы отметили неплотную фиксацию проксимального кольца в области ФК АК, сложности с перемещением раздвижных стоек и фиксацией нитей. Заключение. В эксперименте изучено устройство для позиционирования створок АК при операции Дэвида. Стандартизация данного вида вмешательств позволит улучшить результаты, повысить воспроизводимость и увеличить число выполняемых операций. Направлениями дальнейшей работы являются совершенствование крепления устройства в области ФК АК, ряд конструктивных доработок, а также улучшение возможностей выполнений точных измерений параметров корня аорты.

Аневризма, грудная аорта, аортальный клапан, воспроизводимость результатов, клапаносохраняющее протезирование, реимплантация, свинья

Короткий адрес: https://sciup.org/149148589

IDR: 149148589 | УДК: 616.126.52-089.819.843-77-092.9 | DOI: 10.29001/2073-8552-2025-40-2-122-132

Текст научной статьи Применение устройства для позиционирования створок аортального клапана при клапаносохраняющем протезировании корня аорты с реимплантацией аортального клапана (экспериментальное исследование)

Введение . Клапаносохраняющее протезирование корня аорты с реимплантацией аортального клапана (АК) (операция Дэвида) характеризуется невысокими рисками тромбоэмболических и инфекционных осложнений. Отрицательными чертами являются большая длительность, риски геморрагических осложнений, оператор-зависимость. С целью повышения скорости выполнения, улучшения воспроизводимости и снижения оператор-зависимости мы разработали устройство для интраоперационного позиционирования створок АК. Оно представляет собой два одинаковых кольца-измерителя переменного диаметра, соединенных между собой тремя стойками с разъемными соединениями с зонами временной фиксации нитей при пробном позиционировании створок АК. Актуальной задачей являлось изучение применения устройства в эксперименте.

Цель исследования : оценка возможности и удобства клапаносохраняющего протезирования корня аорты с реимплантацией АК с применением разработанного устройства для позиционирования створок АК в эксперименте.

Материал и методы . В качестве моделей были использованы 10 трупных свиных сердец. Для реимплантации АК применялась стандартная техника операции Дэвида. После измерения параметров корня аорты, иссечения синусов Вальсальвы, выделения створок АК на комиссурах, проксимальной фиксации протеза аорты осуществлялось позиционирование створок для достижения максимальной площади коаптации и оптимального положения точки коаптации. Выполнялась статическая гидравлическая проба, при ее удовлетворительном результате фиксировались створки к стенке протеза.

Результаты . При исходных измерениях медианы (Ме) межквартильные интервалы (Q1; Q3) диаметров синотубулярного соединения и фиброзного кольца (ФК) АК составили 21 (19; 21,3) и 20 (19; 21) мм соответственно. Статическая гидравлическая проба была неудовлетворительной в двух случаях: по причине неравномерного пролапса створок и из-за дефекта коаптации. Мы отметили неплотную фиксацию проксимального кольца в области ФК АК, сложности с перемещением раздвижных стоек и фиксацией нитей.

Заключение . В эксперименте изучено устройство для позиционирования створок АК при операции Дэвида. Стандартизация данного вида вмешательств позволит улучшить результаты, повысить воспроизводимость и увеличить число выполняемых операций. Направлениями дальнейшей работы являются совершенствование крепления устройства в области ФК АК, ряд конструктивных доработок, а также улучшение возможностей выполнений точных измерений параметров корня аорты.

А.В., Малашичева А.Б., Гордеев М.Л. Применение устройства для позиционирования створок аортального клапана при клапаносохраняющем протезировании корня аорты с реимплантацией аортального клапана (экспериментальное исследование). Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2025;40(2):122–132. https://doi. org/10.29001/2073-8552-2025-40-2-122-132

Application of the device for aortic valve cusps positioning in valve-sparing aortic root replacement with aortic valve reimplantation (experimental study)

Vladimir E. Uspensky, Maria V. Guskova, Valeriy L. Saprankov,Yana G. Toropova, Sergey A. Minin, Anna B. Malashicheva, Mikhail L. Gordeev

Almazov National Medical Research Centre of the Ministry of Health of the Russian Federation (Almazov NMRC), 2, Akkuratova str., Saint-Petersburg, 197341, Russian Federation

Introduction . Valve-sparing aortic root replacement with aortic valve (AV) reimplantation (David procedure) is associated with low risks of thromboembolic and infectious complications. Its negative features are prolonged duration, risks of hemorrhage, and operator-dependence. To increase the speed of performance, improve reproducibility and reduce operator-dependence we have developed a device for intraoperative positioning of AV cusps. It consists of 2 identical rings-measuring devices of variable diameter, connected with each other by three struts with detachable connections with zones of temporary anchoring of sutures during the test positioning of cusps. The actual task was to study the application of the device in the experiment. Aim : To evaluate the possibility and convenience of valve-sparing aortic root replacement with AV reimplantation using the developed device for positioning of AV cusps in experiment.

Material and Methods . 10 cadaveric porcine hearts were used as models. The standard David technique was used for AV reimplantation. After measurement of aortic root parameters, dissection of the sinuses of Valsalva, isolation of the AV cusps with the commissures, proximal anchoring of the aortic graft, positioning of the cusps was performed to achieve the maximum area of coaptation and optimal position of the coaptation point. A static hydraulic test was performed and if it was satisfactory, the cusps were sutured to the inner side of the graft wall.

Results . At baseline measurements, the medians (Q1; Q3) of sinotubular junction and aortic ring diameters were 21 (19; 21.3) and 20 (19; 21) mm, respectively. The static hydraulic test was unsatisfactory in two cases: due to asymmetric cusp prolapse and a coaptation defect. We noted loose anchoring of the proximal annulus in the area of aortic ring, difficulties in moving the sliding struts and anchoring of the sutures.

Conclusion . The study assessed the device for positioning of AV cusps during David procedure. Standardization of this surgery type will improve the results, increase reproducibility and the number of performed operations. The areas of further work are the improvement of the device anchoring in the area of aortic annulus, some constructive modifications, as well as the improvement of the possibility to perform accurate measurements of the aortic root parameters.

Отрицательными сторонами клапаносохраняющих операций на корне аорты являются увеличенное время искусственного кровообращения и аноксии миокарда в сравнении с операцией Бенталла-Де Боно, технически менее удобное проведение реконструкции корня аорты в условиях минидоступа (верхней частичной J-образной стернотомии либо правосторонней боковой миниторакотомии), риски кровотечений интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде [5, 7]. Кроме того, операция Дэвида во многом остается оператор-зависи-мой, результаты которой коррелируют с личным опытом хирурга. Актуальными задачами являются повышение скорости выполнения, улучшение воспроизводимости, снижение оператор-зависимости, достижение стабильных результатов и приближение клапаносохраняющего протезирования корня аорты по сложности к рутинной операции протезирования АК. Для решения перечисленных задач нами было создано устройство для позиционирования створок АК при выполнении клапаносохраняющего протезирования корня аорты. Наша разработка основывается на результатах группы H. Akimoto (2001), а также на работах M. Jelenc и соавт. (2018) и A. Elibol (2020), предложивших разные варианты устройств, упрощающих выбор протеза аорты подходящего диаметра и нахождение оптимальной позиции створок АК при его реимплантации [8–11].

Разработанное устройство для интраоперационного позиционирования створок АК представляет собой два одинаковых кольца-измерителя переменного диаметра, соединенных между собой тремя стойками с разъемными соединениями. В качестве колец-измерителей были использованы обжимные хомуты-бабочки переменного диаметра, изготовленные из нержавеющей стали. Каждое из колец выполнено в виде металлической зубчатой полоски, изготовленной из нержавеющей стали, длиной 150 мм, шириной 9 мм, толщиной 0,5 мм, с нанесенны- ми на внешней стороне полосок зубьями высотой 0,5 мм. Металлическая полоска одним концом жестко прикрепляется к основанию корпуса привода, в сечении имеющего форму трапеции. Другой конец (свободный) проходит через корпус привода, образуя кольцо. Диаметр кольца меняется при помощи привода, представляющего собой червячную передачу, вращаемую при помощи барашка. Червячная передача является зубчато-винтовым механизмом с осями вращения, расположенными под углом 90°, и обеспечивает двунаправленное вращение, позволяющее, соответственно, увеличивать и уменьшать диаметр кольца в диапазоне 25–40 мм.

Каждая из трех соединительных стоек представляет собой две раздвигающиеся панели. Панель большего размера, представляющая собой прямоугольный параллелепипед (внешняя часть стойки), имеет продольный паз, расположенный с одной из длинных плоских сторон и в сечении имеющий форму равнобедренной трапеции. Внутренняя часть стойки имеет поперечное сечение в форме равнобедренной трапеции, соответствующее пазу внешней части, и помещается внутрь последней, что обеспечивает возможность продольного перемещения частей стоек друг относительно друга. Это позволяет менять высоту конструкции в диапазоне 30–50 мм. Крепления стоек к проксимальному кольцу выполнены в виде прямоугольных параллелепипедов размерами (длина × ширина × высота) 10 × 10 × 16 мм с овальным отверстием в центре размером 12 × 7 мм, являющимся конструктивным элементом внешней части стойки. Крепления надеваются на силиконовые трубки, имеющие длину 10 мм, внешний диаметр 10 мм, внутренний диаметр 6 мм. Трубки, в свою очередь, надеваются на кольца-измерители, что позволяет обеспечивать перемещение креплений по периметру кольца с некоторым усилием за счет силы трения.

Крепления стоек к дистальному кольцу выполнены аналогично, однако присоединение дистальных креплений к дистальным концам стоек является разъемным – по типу шарикоподшипниковых. В верхней части каждого из креплений стоек к дистальному кольцу имеются T-образные вырезы с помещенными внутрь элементами из мягкого силикона, обеспечивающие временную фиксацию нитей при тестовом позиционировании створок АК внутри протеза, а также фиксацию самого протеза. На этапе изготовления компонентов устройства было проведено их трехмерное моделирование в параметрической среде автоматизированного проектирования с открытым исходным кодом FreeCAD 0.20.1. Твердые компоненты модели изготавливались из полимолочной кислоты (PLA-пластик – polylactic acid) методом трехмерной печати по технологии FDM (fused deposition modeling – моделирование плавленым осаждением), эластичные – из резиноподобного фотополимера (Dropstil F556 10 shore A) также методом 3D-печати по технологии SLA (stereolithography – стереолитография). Все составляющие разработанного устройства нетоксичны, могут быть в разобранном виде стерилизованы без повреждений методом холодной стерилизации для последующего интраоперационного применения с помощью стерилизатора Sterrad. Получен патент «Устройство для интраоперационного позиционирования створок аортального клапана при формировании проксимального анастомоза сосудистого протеза с выходным трактом левого желудочка в процессе протезирования корня аорты с сохранением аортального

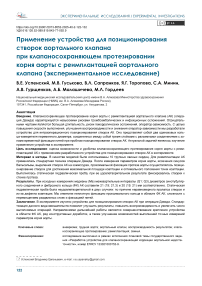

Рисунок 1. Измерения параметров препарата корня аорты. А – диаметр фиброзного кольца аортального клапана; Б – диаметр синотубулярного соединения; В – длина свободного края створки аортального клапана; Г – высота корня аорты

Figure 1. Measurements of aortic root preparation parameters. A – diameter of the sinotubular junction; Б – diameter of the aortic valve ring; B – length of the free edge of the aortic valve leaflet; Г – aortic root height

клапана методом реимплантации». Актуальной задачей является испытание разработанного устройства в эксперименте для выявления его преимуществ, недостатков, и определения направлений модернизации.

Цель исследования: оценка возможности и удобства клапаносохраняющего протезирования корня аорты с реимплантацией АК с применением разработанного устройства для позиционирования створок АК в эксперименте.

Материал и методы

В качестве экспериментальных моделей были использованы 10 трупных свиных сердец, анатомически схожих с сердцем человека [12]. На этапе подготовки мо- дели проводилось выделение корня аорты с окружающими структурами и с иссечением тубулярной части ВА и ствола легочной артерии. В первых пяти экспериментах были использованы изолированные сердца без отдельного выделения корня аорты, в последующих – выделенные корни аорты после иссечения элементов предсердий, правого и левого желудочков до уровня выходного тракта левого желудочка (ВТЛЖ), а также после отсечения ВА дистальнее уровня СТС. С помощью стандартных калибров (сайзеров) для протезов клапанов сердца Ме-дИнж измерялся диаметр СТС (рис. 1А) и ФК АК (рис. 1Б). Синусы Вальсальвы вместе с зонами устьев коронарных артерий иссекались, мобилизация корня аорты выполня- лась до уровня миокарда. Створки АК выкраивались на комиссурах с оставлением полоски аорты шириной 1–2 мм для последующей фиксации створок внутри протеза аорты, через вершины комиссур проводились одиночные П-образные швы-держалки (шовный материал Premilene 4/0 с иглой 17 мм, B. Braun). Измерялись длина свободных краев створок (рис. 1В) и высота корня аорты, соответствующая высоте комиссуры между левой коронарной и некоронарной створками АК (рис. 1Г) [13].

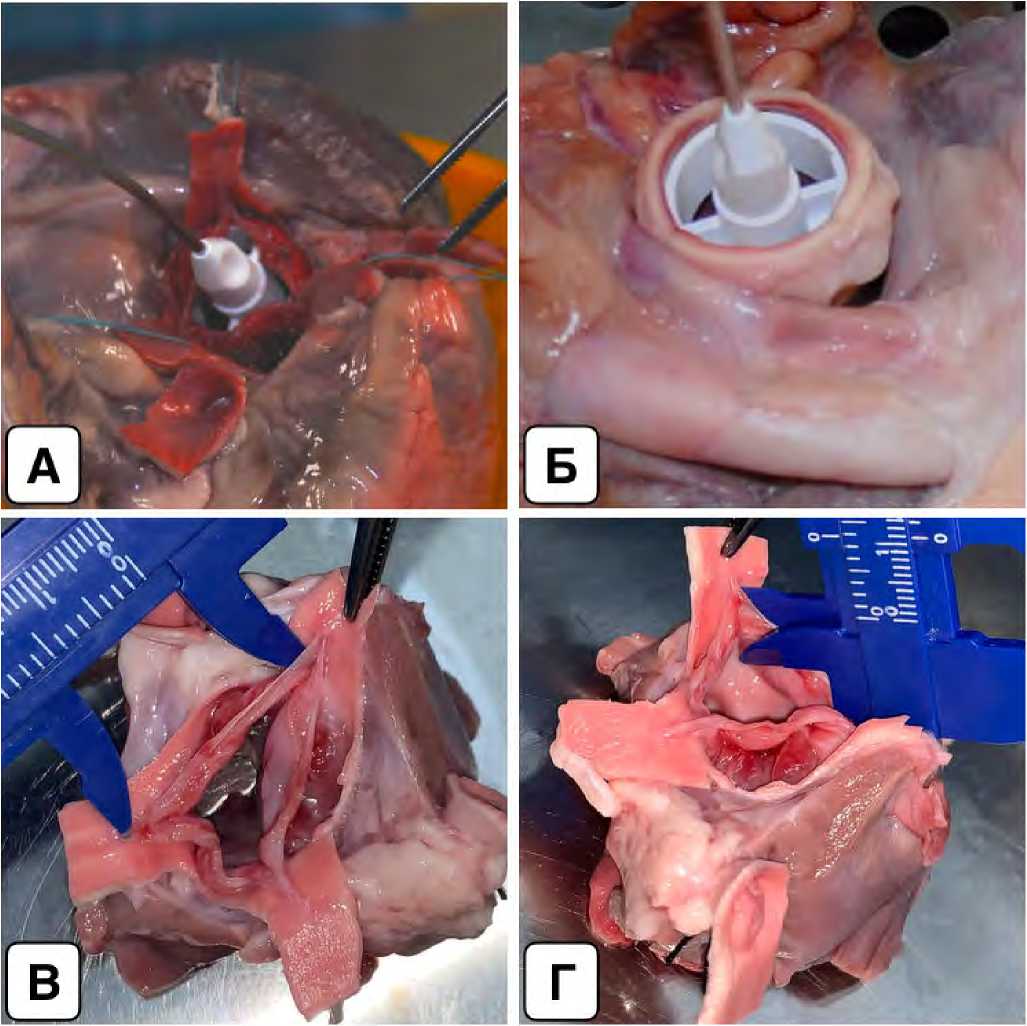

В нашей работе мы использовали линейные сосудистые протезы Intergard диаметром 26 и 28 мм. Выбирая диаметр протеза аорты для минимизации АР, мы опирались на значение диаметра ФК АК в мм, прибавляя к нему 3–5 мм (удвоенная толщина стенки аорты) [14]. Для проксимальной фиксации сосудистого протеза к области ВТЛЖ применялись 6 П-образных швов (шовный материал Premilene 4/0 с иглой 22 мм, B. Braun), проведенных из ВТЛЖ кнаружи через ФК АК с вколом под створками АК, выколом с внешней стороны корня аорты (рис. 2А) и проведением через проксимальную часть протеза. При этом выкроенные створки на комиссурах помещались внутрь протеза (рис. 2Б). В область ФК АК устанавливалось проксимальное кольцо-измеритель со стойками таким образом, что протез с помещенными внутрь стойками оказывался внутри, а проксимальное кольцо фиксировалось тремя из шести ранее проведенных нитей на турникетах (рис. 2В). Позиционирование проксимального кольца относительно его оси вращения осуществлялось так, чтобы каждая из стоек располагалась максимально близко к выкроенной комиссуре створки АК. Далее дистальное кольцо присоединялось к раздвижным стойкам, а швы-держалки, фиксированные к вершинам комиссур, проводились через дистальное кольцо и фиксировались в Т-образных вырезах в верхних частях стоек (рис. 2Г).

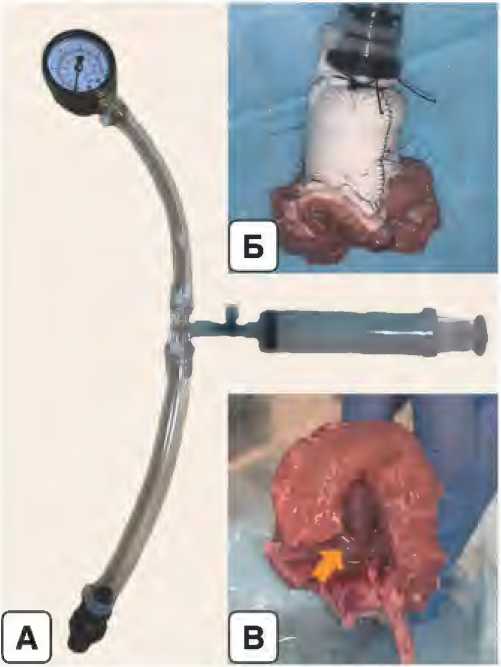

Путем перемещения верхних частей стоек по окружности (в горизонтальной плоскости) и комиссур в вертикальной плоскости выбиралась позиция створок АК для достижения максимальной площади коаптации, а также оптимального положения точки коаптации – на уровне либо выше плоскости ФК АК. Для дополнительной оптимизации позиционирования створок оценивалась их позиция при разном диаметре проксимальных и дистальных колец за счет вращения червячного привода. После достижения целевой позиции створок выполнялась статическая гидравлическая проба. В случае ее удовлетворительного результата фиксировались створки в области вершин комиссур к стенке сосудистого протеза ранее проведенными швами. Далее нити-держалки удалялись из Т-образных вырезов, от стоек-держалок отсоединялось дистальное кольцо, снималось проксимальное кольцо. 6 П-образных швов, ранее проведенных через ВТЛЖ и проксимальную часть сосудистого протеза, завязывались.

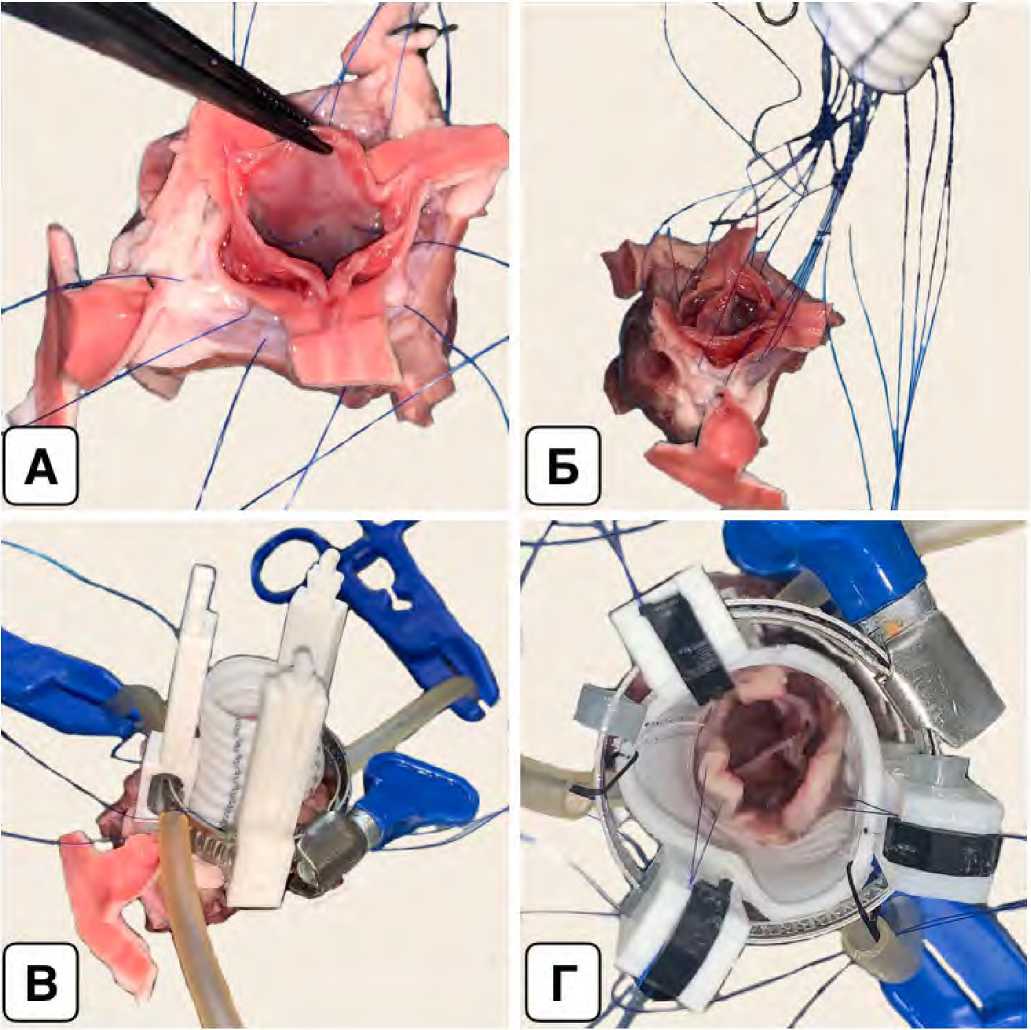

Завершающим этапом была фиксация створок к внутренней части сосудистого протеза непрерывным однорядным швом (шовный материал Premilene 4/0 с иглой 17 мм, B. Braun) и последующим проведением статической гидравлической пробы. Результат статической гидравлической пробы считался удовлетворительным при отсутствии визуального снижения уровня воды, удерживаемой в протезе сомкнутыми створками АК, в течение 30 с. В последних пяти экспериментах запирательная функция АК оценивалась на специальном испытательном стенде. Стенд для проведения гидравлической пробы был изго- товлен из компонентов аппарата искусственного кровообращения. Заполнение стенда водой осуществлялось при помощи шприца Perfusor объемом 50 мл (B. Braun). Для измерения давления в системе использовался радиальный манометр АмТ с достижением целевого давления в системе 0,2 бар (150 мм рт. ст.), при котором оценивалась запирательная функция АК (рис. 3). Результат гидравлической пробы с применением стенда считался удовлетворительным при визуально закрытом АК после достижения целевого уровня давления в корне аорты и отсутствии либо минимальном подтекании воды, сомнительным – при явном подтекании воды между створками АК при целевом давлении, неудовлетворительным – при несмыкании створок АК и невозможности достижения целевого давления из-за сброса через АК.

Полученные данные были собраны и систематизированы в электронной таблице Apple Numbers (версия 3.6.2). Непрерывные данные представлены в формате «медиана (значения 25-го; 75-го процентилей)», а также минимальных и максимальных значений.

Результаты

По данным измерений параметров корня аорты до его экспериментального протезирования диаметры СТС и ФК АК находились преимущественно в пределах значений 20–21 мм. Длина свободного края створок АК во всех случаях была неодинаковой. Высота корня аорты была относительно небольшой (табл. 1).

Статическая гидравлическая проба была неудовлетворительной в двух случаях: вследствие неравномерного пролапса створок образца № 3 с исходно малым диаметром ФК АК и из-за дефекта коаптации образца № 10 с исходно небольшим диаметром ФК АК и относительно небольшими размерами створок (рис. 4).

В остальных случаях результат статической гидравлической пробы оценивался как удовлетворительный (рис. 5).

Следует отметить один сомнительный и два неудовлетворительных результата гидравлической пробы с применением стенда, из которых лишь в одном случае ранее был получен неудовлетворительный результат статической гидравлической пробы (табл. 2).

С позиций неудобств применения устройства мы отметили неплотную фиксацию проксимального кольца устройства в области ФК АК с помощью трех турникетов. При подборе высоты устройства перемещение раздвижных стоек в вертикальной плоскости неравномерно, конструкция фиксатора колец между собой ненадежна и отличается склонностью к рассоединению. Конструкция фиксации нитей в держателях, расположенных в верхних частях стоек, также не совсем удобна и требует приложения определенного усилия для закрепления моно-филаментных нитей, вследствие чего нить может быть повреждена. Кроме того, общая высота устройства относительно велика, что может осложнить его применение в условиях ограниченного операционного поля.

Обсуждение

Отсутствие идеального заместителя клапана сердца является основной причиной совершенствования клапаносохраняющих технологий хирургического лечения аневризм и расслоений корня аорты. Эффективное и безопасное клапаносохраняющее протезирование корня аорты требует воссоздания нормальной планиме-

Рисунок 2. Этапы клапаносохраняющего протезирования корня аорты. А – синусы Вальсальвы иссечены, створки аортального клапана выделены на комиссурах, устья коронарных артерий мобилизованы, выходной тракт левого желудочка прошит 6 П-образными швами; Б – протез аорты прошит швами, ранее проведенными через выходной тракт левого желудочка; В – протез с помещенными внутрь створками клапана позиционирован в зоне корня аорты, проксимальное кольцо устройства фиксировано тремя швами, ранее проведенными через выходной тракт левого желудочка и взятыми в турникеты; Г – устройство в собранном виде, створки аортального клапана позиционированы внутри протеза

Figure 2. Stages of valve-sparing aortic root replacement. A – the sinuses of Valsalva were dissected, aortic valve cusps were isolated with the commissures, coronary artery orifices were mobilized, and the left ventricular outflow tract was sutured with 6 U-shaped sutures; Б – the aortic graft was sutured with sutures previously passed through the left ventricular outflow tract; В – the graft with the valve cusps placed inside is positioned in the area of the aortic root, the proximal ring of the device is anchored with three sutures previously passed through the left ventricular outflow tract and taken in tourniquets; Г – the device assembled, the aortic valve cusps are positioned inside the graft

трии створок АК и корня аорты, что невозможно без корректного представления об анатомии корня аорты. Для изучения клапаносохраняющего протезирования корня аорты адекватной экспериментальной моделью является свиной корень аорты, состоящий из почти идентичных анатомических структур [15]. Известно, что в норме существуют определенные соотношения размеров элементов корня аорты между собой. Если принять значение диаме- тра ВА на уровне синусов Вальсальвы за 1,0, то нормальный диаметр ФК АК составит 0,97, на уровне СТС – 0,81, а на уровне тубулярной части ВА – 0,87 [16]. Хороший результат клапаносохраняющего протезирования корня аорты базируется, среди прочих факторов, на «воссоздании» указанных анатомических взаимоотношений.

При клапаносохраняющем протезировании корня аорты выбор сосудистого протеза соответствующего диа-

Рисунок 3. Оценка запирательной функции реимплантированного аортального клапана. А – стенд для проведения гидравлической пробы; Б – препарат протезированного корня аорты с реимплантированным аортальным клапаном закреплен на канюле; В – закрытый аортальный клапан (стрелка) в момент проведения гидравлической пробы

Figure 3. Assessment of the closing function of the reimplanted aortic valve. A – hydraulic test booth; Б – replaced aortic root preparation with reimplanted aortic valve attached to the cannula; B – closed aortic valve (arrow) at the moment of hydraulic test

Таблица 1 . Результаты измерений препаратов корня аорты

Table 1 . Measurement results of aortic root preparations

|

Образец, номер |

Диаметр, мм |

Длина свободного края створки, мм |

Высота корня аорты, мм |

|||

|

СТС |

ФК АК |

ЛК |

ПК |

НК |

||

|

1 |

21 |

20 |

28 |

28 |

36 |

13 |

|

2 |

22 |

21 |

33 |

31 |

27 |

14 |

|

3 |

19 |

19 |

35 |

31 |

29 |

15 |

|

4 |

23 |

20 |

34 |

32 |

31 |

15 |

|

5 |

21 |

21 |

31 |

21 |

29 |

14 |

|

6 |

19 |

20 |

31 |

35 |

28 |

12 |

|

7 |

21 |

23 |

38 |

37 |

39 |

16 |

|

8 |

21 |

19 |

37 |

35 |

32 |

14 |

|

9 |

20 |

19 |

34 |

36 |

31 |

14 |

|

10 |

19 |

20 |

26 |

30 |

26 |

13 |

|

Медиана |

21 |

20 |

33,5 |

31,5 |

30 |

14 |

|

(Q1; Q3) |

(19; 21,3) |

(19; 21) |

(30,3; 35,5) |

(29,5; 35,3) |

(27,8; 33) |

(13; 15) |

|

Минимум– максимум |

19–23 |

19–23 |

26–38 |

21–37 |

26–39 |

12–16 |

Примечание. ЛК – левая коронарная; НК – некоронарная; ПК – правая коронарная; СТС – синотубулярное соединение; ФК АК – фиброзное кольцо аортального клапана; (Q1; Q3) - межквартильный интервал.

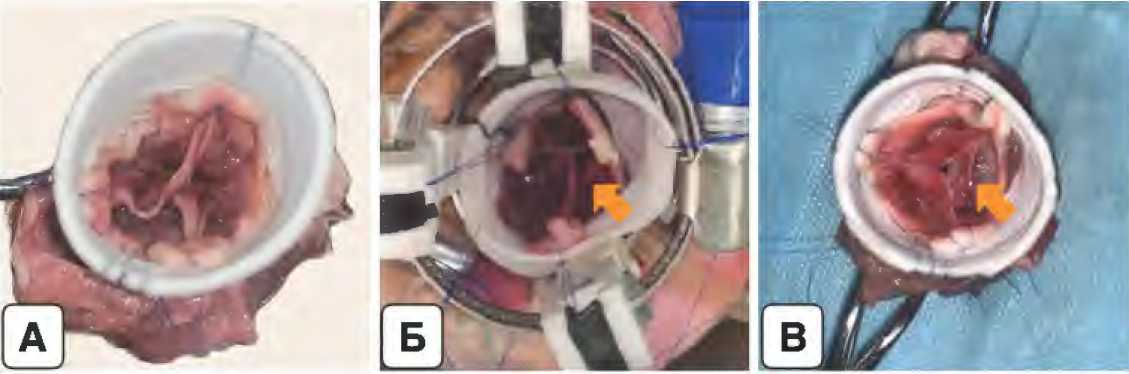

Рисунок 4. А – удовлетворительное позиционирование створок аортального клапана после его реимплантации; Б – дефект коаптации створок при их пробном позиционировании (стрелка); В – дефект коаптации створок после реимплантации аортального клапана (стрелка)

Figure 4. A – satisfactory positioning of the aortic valve cusps after reimplantation; Б – cusps coaptation defect during test positioning (arrow); B – cusps coaptation defect after aortic valve reimplantation (arrow)

метра играет немаловажную роль в успехе операции. По данным симуляционного исследования, при диаметрах ФК АК и СТС 24–26 мм достигается максимальная площадь коаптации, меньшая нагрузка на створки в диастолу и снижение напряжения сдвига потока в систолу [17].

Одним из условий клапаносохраняющего протезирования корня аорты с реимплантацией АК является отсутствие асимметричного расширения корня аорты и, соответственно, возможного неравномерного растяжения комиссур, результатом чего становится пролапс створок и нарушение их коаптации. В случаях хронической АР или дилатации корня аорты планиметрические характеристики последнего меняются. Важным этапом реимплантации АК является выбор необходимого диаметра протеза аорты. Имплантация створок АК в протез относительно малого диаметра приведет к их пролапсу, а использование протеза чересчур большого диаметра – к нарушению коаптации створок. Оптимальный диаметр протеза при реимплантации АК должен превышать диаметр ФК АК на 4–5 мм. Недостатком является то, что в ряде случаев измерения и, следовательно, выбор диаметра протеза аорты могут быть не совсем точны [18]. Неудовлетвори-

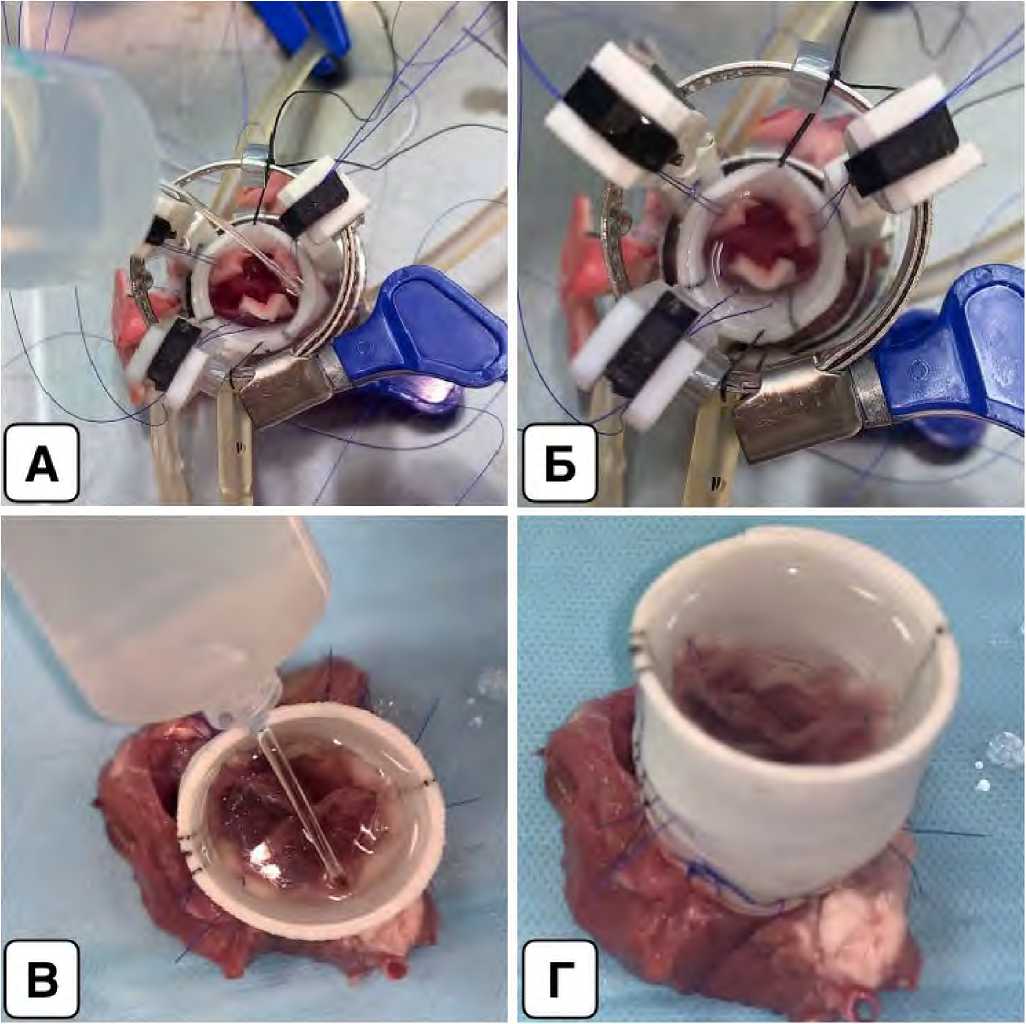

Рисунок 5. Проведение гидравлической пробы (А) и ее удовлетворительный результат (Б) при пробном позиционировании створок аортального клапана. Проведение гидравлической пробы (В) и ее удовлетворительный результат (Г) после реимплантации аортального клапана

Figure 5. Hydraulic test (A) and its satisfactory result (Б) during test positioning of the aortic valve cusps. Hydraulic test (В) and its satisfactory result (Г) after aortic valve reimplantation

тельный результат реимплантации АК был получен нами в двух случаях при заведомо большой разнице в диаметрах ФК АК и протеза аорты. Следует отметить случаи получения неудовлетворительных результатов гидравлической пробы с использованием специального стенда с достижением давления 150 мм рт. ст., когда ранее выполненная статическая гидравлическая проба оценивалась как удовлетворительная.

В ходе экспериментального исследования мы получили информацию о том, что разработанное устройство обеспечивает удовлетворительную и стабильную экспозицию зоны хирургической коррекции, снижает вероятность повреждения структур корня аорты в процессе реимплантации, в особенности створок АК. Элементами эффективной реконструкции АК являлась локализация точки коаптации створок АК выше уровня ФК АК, а также достаточная (не менее 3–4 мм) длина коаптации створок. Пробное позиционирование створок АК с их бесступенчатым перемещением в горизонтальной и вертикальной плоскостях упрощает нахождение оптимальной точки коаптации створок, выполнение гидравлических проб и, что еще более важно, позволяет сохранять оптимальную позицию створок до момента их фиксации внутри сосудистого протеза. Важным компонентом эффективной реконструкции может быть максимальное приближение соотношений диаметров ФК АК, синусов Вальсальвы и СТС

Таблица 2 . Результаты моделирования протезирования корня аорты с реимплантацией аортального клапана

Table 2 . Simulation results of aortic root replacement with aortic valve reimplantation

|

Образец, номер |

Диаметр протеза аорты, мм |

Статическая, при тестовом позиционировании створок АК |

Гидравлическая проба Статическая, после реимплантации створок АК |

С применением стенда и давлением ~150 мм рт. ст. |

|

1 |

28 |

+ |

+ |

неприменимо |

|

2 |

28 |

+ |

+ |

неприменимо |

|

3 |

28 |

– |

– |

неприменимо |

|

4 |

28 |

+ |

+ |

неприменимо |

|

5 |

28 |

+ |

+ |

неприменимо |

|

6 |

26 |

+ |

+ |

– |

|

7 |

28 |

+ |

+ |

+ |

|

8 |

26 |

+ |

+ |

+ |

|

9 |

26 |

+ |

+ |

+– |

|

10 |

28 |

– |

– |

– |

Примечание: АК – аортальный клапан. Результаты гидравлической пробы: + – удовлетворительный; +– – сомнительный; – – отрицательный.

к физиологическим [17]. Для решения этой задачи наше устройство позволяет оценивать коаптацию створок АК при переменных диаметрах ФК АК и СТС путем бесступенчатого изменения последних посредством червячного механизма.

Разработанное устройство представляет собой очередной шаг к стандартизации клапаносохраняющего протезирования корня аорты. Стандартизованным и физиологичным подходом, реализованным P. Youssefi и соавт. (2021), является использование комбинации ремоделирования корня аорты, ресуспензии створок и подклапанной аннулопластики ФК АК. Данная техника обеспечивает воспроизводимую технику реконструкции АК с удовлетворительными результатами [19]. Для решения задачи по воссозданию идеальных соотношений размеров элементов корня аорты J. Marom и соавт. (2024) создали компьютерную биомеханическую модель трехстворчатого АК, имитирующую 25 различных комбинаций ФК АК и СТС для любой из 5 заданных геометрических высот с определением эффективной высоты створок, высоты коаптации и механического напряжения для оценки возможных взаимных комбинаций компонентов АК. В анализируемом диапазоне геометрических высот изменение диаметра ФК АК оказывало более сильное влияние на оптимальную конфигурацию клапана, чем изменение диаметра СТС. Лучшие результаты были получены, когда диаметр СТС был на 2–4 мм больше ФК АК [20].

К ограничениям нашего исследования следует отнести небольшое количество экспериментов, измерение параметров корня аорты в условиях отсутствия давления, а также проведение ряда гидравлических проб в статических условиях. Еще одним ограничением является меньшее количество швов (6), фиксирующих протез аорты со стороны ВТЛЖ, по сравнению со стандартной методикой, когда применяется 12 швов. Это может приводить к сомнительному либо неудовлетворительному результату гидравлической пробы с использованием специального стенда.

В ходе испытаний был выявлен ряд несовершенств конструкции (неплотная фиксация устройства в области ФК АК, неравномерное перемещение раздвижных стоек, ненадежное крепление колец между собой, не совсем удобный способ фиксации нитей в держателях), которые будут устраняться при дальнейшей модернизации устройства. Направлениями дальнейшей работы являются изменение конструкции разъемных соединений и колец-измерителей, определение параметров безопасности и эффективности устройства для оптимизации клапаносохраняющей коррекции АР в эксперименте на крупных лабораторных животных, оценка результатов использования протеза с синусами (Valsalva), а также изучение функции реимплантированного АК в условиях пульсирующего потока.

Заключение

В эксперименте изучено разработанное устройство для позиционирования створок АК при клапаносохраняющем протезировании корня аорты с реимплантацией АК. Стандартизация данного вида вмешательств позволит улучшить результаты, повысить воспроизводимость и увеличить число выполняемых операций. Направлениями дальнейшей работы являются совершенствование крепления разработанного устройства в области ФК АК, ряд конструктивных доработок, а также улучшение возможностей выполнений точных измерений параметров корня аорты как до, так и в ходе проведения клапаносохраняющего протезирования аорты.