Применение вакуум-терапии и эпидермального фактора роста в комплексном лечении стерномедиастинита

Автор: Левчук А.Л., Катков А.А., Гудымович В.Г., Бозиев З.Н., Федотов П.А., Зайниддинов Ф.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлено клиническое наблюдение успешного лечения больной гнойным стерномедиастинитом, развившимся в ближайшем послеоперационном периоде после кардиохирургического вмешательства. Ранняя диагностика этого грозного осложнения осуществлялась с выполнением мультиспиральной компьютерной томографии с 3D-реконструкцией. В комплексном лечении стерномедиастинита использованы: этапные хирургические обработки раны с вакуум-терапией и местным применением эпидермального фактора роста. Достигнуто клиническое выздоровление с сохранением удовлетворительного качества жизни пациентки.

Послеоперационный стерномедиастинит, вакуум-терапия, эпидермальный фактор роста

Короткий адрес: https://sciup.org/140309995

IDR: 140309995 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_141

Текст научной статьи Применение вакуум-терапии и эпидермального фактора роста в комплексном лечении стерномедиастинита

В России ежегодно выполняется около 60 тыс. операций на сердце [1]. Гнойно-септические осложнения со стороны передней грудной стенки после операций с трансстернальным доступом по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне и встречаются до 4% наблюдений [2]. Учитывая, что в мире выполняется более 1 млн. операций на сердце и органах средостения из трансстернального доступа, то фактически гнойный стерномедиастинит ежегодно развивается у 10 тыс. пациентов [2].

Срединный трансстернальный доступ для хирургических вмешательств на органах средостения был предложен Мильтоном С. (1897), а широко он был внедрен в хирургическую практику Джулианом С. (1957) [3].

Учитывая особенности анатомического строения передней грудной стенки и оперативного доступа, гнойно-септические осложнения при этом наиболее часто проявляются нестабильностью остеосинтеза грудины, поверхностным инфильтрированием мягких тканей (SSI) и глубокой стернальной инфекцией (DSI) (остеомиелит грудины, гнойный передний медиастинит) [4; 5].

Стерномедиастинитом принято считать развитие глубокого инфекционного процесса области оперативного вмешательства при несостоятельности шва грудины после срединной стернотомии. Нередко в данной ситуации больные не получают должного объема хирургического лечения, и осложнение принимает затяжной и рецидивирующий характер, летальность при котором достигает 25% [6].

Значимыми факторами риска в развитии стерномедиастинита являются: ожирение, сахарный диабет, хронические обструктивные заболевания легких, остеопороз грудины, наличие хронических очагов инфекции, повторные трансстернальные вмешательства [1; 5].

Помимо гнойного воспаления в клетчатке переднего средостения при стерномедиастините отмечается остеомиелитическое поражение грудины, а в ряде случаев и ребер. Объем гнойно-некротического поражения грудины может быть различным: от локального краевого остеомиелита до тотального остеонекроза всей грудины. Нередко в гнойно-воспалительный процесс данной локализации вовлекаются хрящевая часть реберной дуги с развитием хондро-перихондрита и грудно-реберные сочленения с формированием гнойного остеоартрита [4; 7].

В настоящее время приято различать следующие стерномедиастиниты: возникающие в ближайший месяц послеоперационного периода (от 4 суток до 3 недель) и позднее (от 1 месяца до 1 года). Раннее осложнение стернотомии протекает наиболее тяжело, обычно сопровождаясь тотальным нагноением раны, широким диастазом краев грудины и обширным вовлечением в гнойный процесс клетчатки переднего средостения. Поздние стерномедиастиниты, протекающие более доброкачественно, клинически проявляются чаще всего, формированием гнойных лигатурных свищей в области послеоперационного рубца.

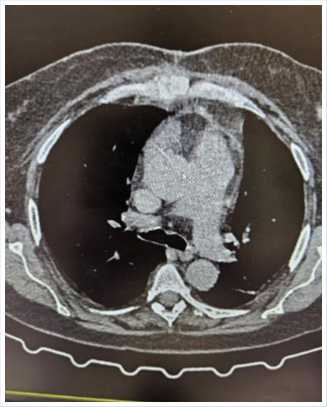

В диагностике стерномедиастини-та первостепенную роль играет мульти-спиральная компьютерная томография (МСКТ) с 3D-реконструкцией, позволяющая определить локализацию, распространенность, объем гнойного поражения мягких тканей и остеомиелитический процесс грудины и ребер. Однако, даже комплексное инструментальное обследование (УЗИ, фистулография, МСКТ и т.д.) не всегда дает возможность объективизировать реальную картину зоны поражения тканей гнойно-некротическим процессом. Поэтому только тщательная интраоперационная ревизия тканей помогает наиболее точно оценить весь объем инфекционного очага.

Наиболее существенным и важным моментом диагностики является, по нашему мнению, верификация бактериальных патогенов, вызывающих развитие стерномедиастинита, которые в 37,3% случаев представлены микроорганизмами MRSA и MRSE с высокой степенью антибиотикорезистентности. Выявление патогенной флоры, ее изменчивость и определение вирулентности, позволяет в большинстве случаев проводить адекватную целенаправленную антибиоти-котерапию.

В основе хирургического лечения стерномедиастинита лежит радикальная хирургическая обработка гнойно-некротического очага поражения мягких тканей грудной клетки и костных структур с полным иссечением всех участков нежизнеспособной подкожной и медиастинальной клетчатки, очагов остеомиелита грудины и ребер с участками хондрита. В обязательном порядке мы стараемся удалить все инфицированные проволочные швы грудины, т.к. именно они являются эпицентрами локализации бактериальных биопленок, представляющих собой сообщества микроорганизмов, вегетирующих в полисахаридном матриксе, влияющие на механизмы антибиоти-корезистентности. Формирование биопленки является ключевым фактором вирулентности широкого круга патогенных бактерий, которые вызывают как острые, так и хронические инфекции. Толерантность бактерий биопленки к антибактериальным средствам лежит в основе большинства малокурабельных рецидивирующих и хронических стер-номедиастинитов после стернотомий и операций на сердце.

Послеоперационное ведение раны (в I фазе течения раневого процесса) грудной клетки после радикальной хирургической обработки стерномедиастинита в большинстве случаев осуществляется открыто с применением асептических мазей на водорастворимой основе (лево-меколь, левосин и т.д.). После разрешения гнойно-воспалительного процесса (во II фазе течения раневого процесса) при возможности проводятся реостеосинтез грудины и кожная пластика раны местными тканями. При больших и сложных дефектах используют миопластику костного дефекта грудными мышцами.

В настоящее время нами накоплен определенный опыт в лечении гнойных осложнений в кардиохирургии, прежде всего такого жизнеугрожающего состояния, как стерномедиастинит, с помощью вакуум-ассистированных систем. Наложение вакуумной повязки производим интраоперационно под эндотрахеальным наркозом после радикальной хирургической обработки гнойно-некротического очага и тщательного гемостаза. Вакуум-ассистированная система позволяет не только осуществить адекватный контроль экссудации, но и обеспечить стабилизацию костного каркаса грудной клетки. Смена повязки осуществляется каждые 2–3 суток в первую неделю лечения с последующим увеличением экспозиции до 4–5 суток.

Для стимуляции роста грануляционной ткани в ране во II фазе течения раневого процесса нами в последние годы широко используется эпидермальный фактор роста в сочетании с сульфадиазином серебра (препарат «Эбермин»), который продемонстриовал наилучшие результаты в подавлении микробного раневого пейзажа, улучшающий трофику и регенерацию тканей, способствуя эпите-лизации, рубцеванию и восстановлению эластичности тканей. Осложнений и нежелательных явлений при проведении вакуумной терапии в сочетании с местным применением эпидермального фактора роста в комплексном лечении стерноме-диастинита мы не наблюдали.

Клиническое наблюдение

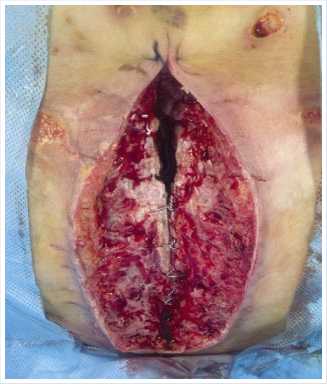

Больная Х., 60 лет, поступила в НМХЦ им. Н.И.Пирогова для оперативного лечения по поводу хронической ИБС, стенокардии 3 функционального класса. 26.11.2024 года пациентке выполнено: аутоартериальное шунтирование ПМЖА с использованием ЛВГА и аутовенозное шунтирование с ПМЖА и ВТК в условиях ИК, холодовой кровяной кардиоплегии. Операция сопровождалась техническим сложностями, длительность ее составила 5 часов. Послеоперационный период протекал тяжело, с развитием фибрилляции предсердий, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности. На 7-е сутки послеоперационного периода у пациентки отмечен краевой некроз в области раны (Рис. 1), повышение температуры тела до 38,6 °С. В анализах крови – лейкоцитоз до 21 х 109/л и повышение уровня маркеров воспаления (прокальцитонин – 4 нг/мл). Компьютерная томография подтвердила наличие несостоятельности остеосинтеза грудины, ее остеомиелит и передний стерномеди-астинит (Рис. 2). Больная оперирована. Произведено иссечение некротизированных тканей кожи и подкожной-жировой клетчатки с вскрытием абсцесса (60 мл) в нижне-переднем средостении. При ревизии раны отмечен диастаз краев грудины в нижней трети, нагноение в области всех проволочных швов с распространением гноя в переднее средостение в пределах расхождения грудины (Рис. 3). Результат бактериального посева подтвердил наличие Enterococcus faecalis. В этой области края распила грудины остеомиелитически изменены на протяжении 2 мм от края. Произведено снятие проволочных швов, остеонекрэктомия, санация раны раствором пронтосана. Учитывая распространенность гнойного процесса и

Рис. 1. Ранний послеоперационный стерноме-диастинит с расхождением кожной раны (7-е сутки после операции).

Рис. 2. КТ грудины: несостоятельность остеосинтеза, признаки остеомиелита.

Рис. 3. Состояние раны после вскрытия гнойника (60 мл) в переднем средостении, радикальной хирургической обработки с сохранением проволочных швов (I фаза течения раневого процесса).

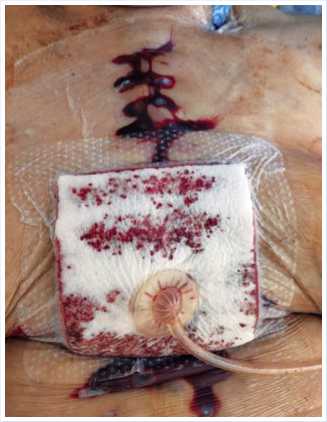

Рис. 4. Вакуумная система, наложенная на рану после хирургической обработки (постоянное отрицательное давление – 80 мм рт. ст.).

Рис. 6. Вид раны после снятия вакуумной системы на 6-е сутки.

Рис. 8. Обработка гранулирующей стернальной раны мазью «Эбермин».

Рис. 5. Гранулирующая рана передне-нижнего средостения с диастазом краев грудины после снятия проволочных швов и выполнения краевой остеонекрэктомии (II фаза течения раневого процесса).

Рис. 7. Осложнение вакуум-терапии – аррозив-ное кровотечение под фиксированное пленочное покрытие.

Рис. 9. Частичное ушивание стернальной раны с сохранением вакуумной повязки.

особенности течения стерномедиасти-нита с нестабильностью грудины, решено ведение раны осуществлять открыто с использованием вакуумной повязки (Рис. 4) с разрежением 70 мм рт. ст. Вакуумную терапию проводили в течение 12 суток. Выполнено четыре смены VAC-системы (Рис. 5, 6) с удалением раневого эксудата объемом до 300 мл/сут-ки. После третьей замены VAC-системы возникло осложнение – аррозивное кровотечение (Рис. 7), которое потребовало демонтажа VAC-системы и выполнения тщательного гемостаза. В дальнейшем

рана велась с применением эпидермального фактора роста и сульфадиазина серебра (Рис. 8). С появлением грануляций в ране и отрицательных бактериологических посевов, была выполнена ее вторичная хирургическая обработка с частичным ушиванием и сохранением вакуумной повязки (Рис. 9). После полного купирования гнойного процесса и хорошего стимулирующего эффекта препарата «Эбермин», операционная рана вновь подвергнута вторичной хирургической обработке с наложением адаптационного серкляжного шва на грудину мононитью №2, закрытием раневого дефекта вторичными швами на резинках (Рис. 10).

Рис. 10. Вторичная хирургическая обработка раны с демонтированием вакуумной повязки и наложением вторичных швов с серкляжным швом грудины.

Г

Рис. 11. Окончательный вид раны после снятия вторичных швов (18-е сутки лечения).

Послеоперационный период протекал без осложнений, заживление раны – первичным натяжением (Рис. 11). На 30-е сутки больная была выписана из стационара. На контрольной КТ грудной клетки отмечено полное сопоставление грудины, отсутствие признаков воспалительного процесса и скопления экссудата (Рис. 12).

Качество жизни пациентки при выписке, согласно общего опросника здоровья SF-36, составило 30 баллов, а индекс физической активности увеличился в 2,5 раза, что свидетельствует о правильности и эффективности выбранного метода лечения такого грозного осложнения, как гнойный стерномедиа-стинит после кардиохирургического оперативного вмешательства, путем применения вакуумной терапии в сочетании с эпидермальным фактором роста.

Следует отметить, что раны любого происхождения едины в своих биологических законах заживления, которые детерминированы генетически. В связи с этим, общие принципы лечения должны быть едины для ран любой этиологии, а лечебная тактика должна определяться фазой раневого процесса и его особенностями. Только дифференцированный подход и раннее направленное воздействие на раневой процесс на различных этапах лечебного алгоритма, с учетом индивидуальных особенностей ран и

Рис. 12. Контрольное КТ грудины: консолидация, полное сопоставление.

их течения, позволяют добиться основной цели – подавления бактериальной флоры, купирования воспалительного процесса и избавления больного от раневого дефекта.

Заключение

Таким образом, применение вакум-терапии в сочетании с эпидермальным фактором роста у больных гнойным послеоперационным стерномедиастинитом позволяет значительно сократить сроки первой фазы течения раневого процесса, длительность подготовки пациентов к реконструктивным вмешательствам, снизить количество травматичных перевязок, ускорить рост грануляции и стимуляцию регенеративных процессов в ране, во второй фазе течения раневого процесса, с последующим наложением ранних вторичных швов. Внедрение вышеуказанной методики в широкую хирургическую практику с высокой долей вероятности может привести к снижению уровня летальности у этой тяжёлой категории пациентов. Вакум-терапия должна использоваться с высокой степенью осторожности у больных кардиохирургического профиля, когда есть возможность получения активного аррозивного кровотечения, в виду необходимости приёма антикоагулянтной терапии. Оптимальным методом для оценки эффективности проводимой методики является бакте- риологические исследования с забором посевов из раны при каждой перевязке, с помощью которых определяется биологическая обсемененность раны, этиология и вид возбудителя, чувствительность его к антибактериальным препаратам.

Список литературы Применение вакуум-терапии и эпидермального фактора роста в комплексном лечении стерномедиастинита

- Слесаренко С.С., Агапов В.В. Прелатов В.А. Медиастинит. - М., 2005. - 199 с.

- Оболенский В.Н., Никитин В.Г., Семенистый А.Ю. и др. Использование принципа локального отрицательного давления в лечении ран и раневой инфекции // Новые технологии и стандартизация в лечении осложнённых ран: Сб. ст. - М., 2011. - C.58-65.

- Павлюченко С.В., Жданов А.И., Попов К.В. Современные подходы к хирургическому лечению послеоперационного стерномедиастинита // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. - 2019. - №4. - C.299-308. EDN: WKGHOY

- Винокуров И.А., Иванов К.П., Тагабилев Д.Г. и др. Новая парадигма лечения стерномедиастинита // Хирургия. - 2023. - №12. - C.52-68.

- Вишневский А.А. Хирургия грудной стенки: Руководство. М., 2005. - 312 с.

- Стойко Ю.М., Левчук А.Л., Игнатьев А.И. Применение метода локального отрицательного давления в комплексном лечении пациентов с раневой инфекцией. - М., 2021. - 47 с. EDN: ELUUAU

- Lafci G, Yasar E, Cicer O, et al. A novel modified Robicsek technique for sternal closure: "Double-check", Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 2013; 22(6): 758-760.