Применение водной суспензии сапонита на дерново-слабоподзолистой супесчаной окультуренной почве в качестве мелиоранта

Автор: Романов Е.М., Наквасина Е.Н., Косарева Е.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 8, 2020 года.

Бесплатный доступ

Одной из главных проблем развития сельского хозяйства на северных территориях является повышенная кислотность почв. Основной способ снижения кислотности - проведение химической мелиорации почв сельскохозяйственных угодий. Известковые материалы карьеров Архангельской области не зарегистрированы в перечне агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Включенные в данный перечень мелиоранты добываются или производятся в значительном отдалении от территории региона, что приводит к дополнительным тратам на поставку и отражается на стоимости конечной продукции сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время проводится изучение возможности применения в качестве мелиоранта побочной кальцийсодержащей продукции обогатительной фабрики по добыче алмазов ПАО «Севералмаз» с месторождения имени М.В. Ломоносова, представленной водной суспензией сапонита. Значительные запасы данного глинистого минерала обусловлены геологическими особенностями месторождения, а уникальные свойства сапонита позволяют предположить возможность его использования в качестве минерального удобрения, в том числе для улучшения физико-химических свойств почвы. В данном исследовании была изучена возможность применения водной суспензии сапонита в качестве мелиоранта. Эксперимент был заложен в Холмогорском районе Архангельской области на чистом пару. В результате было установлено влияние водной суспензии сапонита на обменную и гидролитическую кислотность, а также на количество эквивалентов алюминия в почвенном растворе. Помимо этого зафиксированы отличия во влиянии весеннего и осеннего внесения сапонитсодержащих материалов и установлена их доза, которая показала наилучшие результаты применения сапонита в качестве мелиоранта.

Гидролитическая кислотность, кислотность почвы, мелиорант, подвижный алюминий, полевой опыт, сапонитсодержащие материалы, снижение кислотности

Короткий адрес: https://sciup.org/140250718

IDR: 140250718 | УДК: 631.82 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-8-9-17

Текст научной статьи Применение водной суспензии сапонита на дерново-слабоподзолистой супесчаной окультуренной почве в качестве мелиоранта

Введение. Природно-климатические условия северных регионов страны способствуют естественному подкислению почв. Снижение кислотности почв особенно актуально для сельскохозяйственных земель, так как повышенная кислотность способствует ухудшению урожая продукции. В Архангельской области кислые почвы сельскохозяйственных угодий составляют 199,1 тыс. га, из них 107,5 тыс. га – пашни, 66,8 тыс. га – сенокосы и 24,8 тыс. га – пастбища [1]. Кардинальным способом снижения кислотности почв является внесение в почву мелиорантов, содержащих кальций. Альтернативным способом снижения кислотности почвы является применение в качестве мелиоранта глинистых минералов [2], одним из которых является сапонит (сапонитсодержащие материалы).

Сапонит – глинистый минерал, слоистый силикат из группы монтмориллонитов, подкласс филлосиликатов, подгруппа триоктаэдрических смектитов (классификация Дана), группа 9.EC.45 (классификация Никеля-Штрунца). Окраска: белая, сероватая, голубоватая, зеленая, розовая, коричневато-красная. Блеск землистого сапонита матовый, у плотных разновидностей — жирный. По прозрачности просвечивающий. Обладает плеохроизмом, большой удельной поверхностью и высокой адсорбирующей способностью, «набухает», впитывая между структурными слоями воду или органические растворы. Минерал сапонит встречается во многих странах мира, в том числе в России, Австралии, Бразилии, Египте, США и т.д. [3].

В Архангельской области запасы сапонита находятся в алмазоносном месторождении имени М.В. Ломоносова, состоящем из 6 трубок, имеющих высокую сапонитизацию [4]. Минеральный состав образцов из скважин трубки «Архангельская» и отвальных продуктов обогащения кимберлитов показал наличие в них сапонита в количестве от 10 до 99 %. Начиная с 2014 года ежегодный объем добываемой руды, насыщенной сапонитами, превышает 3 млн тонн [5]. Особенностью технологического процесса добычи алмазов обогатительной фабрики горно-обогатительного комбината является разбавление глинистых минералов водой, отделение алмазосодержащих частей от водной суспензии сапонита с дальнейшей транспортировкой суспензии для хранения. Значительные запасы водной суспензии побуждают на поиск применения сапонита именно в этом агрегатном состоянии.

Существуют исследования по использованию сапонита и подобных глинистых минералов в качестве кормовой добавки при выращивании цыплят-бройлеров [6], гусей-бройлеров [7] и кроликов [8]. Помимо этого, сапонит и другие глинистые минералы применяют в качестве удобрения под различные сельскохозяйственные культуры [9]. Такое разнообразие областей применения глинистых минералов связано с их строением и свойствами.

Размерами частиц и строением данного минерала объясняют его высокую влагопоглотительную, водоудерживающую способность и высокую сорбционную способность [10]. Данные особенности, а также способность сапонита поглощать ионы Н+, позволяют снижать кислотность почвенных вод и даже нейтрализовывать их, что было отмечено при изучении субстратов на основе торфа и хвостов обогащения [2, 11]. Все это позволяет использовать водную суспензию сапонита в качестве мелиоранта.

Агрохимикаты и мелиоранты, применяемые для улучшения свойств почвы, применяются в определенных дозах и вносятся в определенный вегетационный период. Так как исследований по влиянию водной суспензии сапонитсо-держащих материалов на кислотность почвы не проводилось, мы поставили цель изучить данный вопрос.

Цель исследования. Анализ влияния различных доз и временных периодов внесения водной суспензии сапонитсодержащих материалов на свойства дерново-слабоподзолистой супесчаной окультуренной почвы.

Задачи : изучение влияния сапонитсодержа-щей суспензии на обменную и гидролитическую кислотности почвы при весеннем и осеннем внесении; анализ зависимости содержания обменного алюминия от доз и временных периодов внесения суспензии.

Материалы, методы и объекты исследования. В исследовании использовали водную суспензию сапонита из месторождения имени М.В. Ломоносова (Приморский район Архангельской области). Суспензия имеет коричневато-красноватый цвет, без посторонних запахов. Массовая доля питательных веществ (% сухого вещества), содержание тяжелых металлов и радионуклидов соответствуют ТУ 20.15.79-00126043171-2018 [12].

Для определения влияния водной суспензии сапонита на кислотные показатели почвы был заложен полевой опыт на производственном участке ООО «Агрофирма "Холмогорская"». Участок располагается в МО «Матигорское» (Холмогорский район Архангельской области). Географические координаты участка N64.194935 E41.627210.

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию, территория Холмогорского района относится к центральной геоморфологической провинции севера европейской части России и находится в полосе северных приморских равнин. По агроклиматическому районированию области северная половина Холмогорского района относится по теплообеспеченности к III умеренно холодному агроклиматическому району, значительная часть которого находится в западном подрайоне, где переход с температуры выше 10 ºС длится 85–90 дней.

Влияние сапонита на кислотные показатели почвы определялось на чистом пару, то есть без высадки культур и с применением всех необходимых агротехнических мероприятий по борьбе с сорной растительностью для минимизации возможного влияния растений на показатели кислотности почвы.

Согласно материалам почвенногеоботанической экспедиции почв Холмогорской опытной станции животноводства и луговодства Холмогорского района Архангельской области, проведенной в 1996 г. специалистами академии имени К.А. Тимирязева, производственный участок для полевого опыта (общая площадь 7,1 га) имел дерново-слабоподзолистую иллювиальножелезистую супесчаную почву. Согласно последнему агрохимическому обследованию, проведенному федеральным государственным бюджетным учреждением станцией агрохимической службы «Архангельская» в 2018 г., участок полевого опыта имеет нейтральную реакцию почвенной среды (6,02 ед. рН), очень высокое содержание подвижного фосфора (567,0 мг/кг почвы), повышенное содержание подвижного калия, (147,2 мг/кг почвы); содержание обменного кальция составляет 5,2 мг/кг почвы, обменного магния 1,3 мг/кг почвы, гидролитическая кислотность 2,17 мг-экв./100 г почвы. На основании показателя гидролитической кислотности рассчитывались нормы суспензии по сухому веществу.

Опыт состоял из 9 вариантов: вариант 1 – контроль (без внесения сапонита); варианты 2, 3, 4 и 5 – с внесением водной суспензии сапони- та в мае 2018 г. из расчета 27 л / участок (удельный вес сухого сапонита 3,6 т/га), 48 л / участок (сухого сапонита 7,3 т/га), 61 л / участок (сухого сапонита 9,7 т/га) и 82 л / участок (сухого сапонита 12 т/га) соответственно. Варианты 6, 7, 8 и 9 с теми же дозировками, но с внесением водной суспензии сапонита в сентябре 2018 г. Согласно протоколу испытаний 328/1 от 7 июня 2018 г., водная суспензия содержит 78 % влаги. Проводили пересчет на сухой сапонит. Внесение суспензии осуществляли до посева, разливая равномерно по участку. На больших площадях рационально использовать разбрызгиватель жидких удобрений.

Опыт проводили рендомизированным двурядным методом, с расположением делянок в 4-кратной повторности. Таким образом, общее количество делянок составляло 36. Каждая делянка имела размер 3 на 6 м и общую площадь 18 м2. Расстояние между делянками составляло 0,5 м.

Опыт был заложен 29 мая 2018 г. Полевая часть опыта состояла из 4 этапов. Первый этап длился с мая по июль 2018 г. В него входили подготовительные работы, подготовительные агротехнические мероприятия, разметка полевого опыта с отбором почвенных образцов, внесение водной суспензии сапонита в дозах согласно схеме опыта и агротехнические мероприятия, направленные на борьбу с сорной растительностью. Агротехнические мероприятия

Вестник КрасГАУ. 2020. № 8 включали в себя весеннее дискование, весеннюю вспашку, четырехкратную культивацию и осеннее дискование. Второй этап производился в августе-сентябре 2018 г. В него входили отбор почвенных образцов, внесение водной суспензии сапонита в дозах согласно схеме опыта и необходимые агротехнические мероприятия. Третий и четвертый этапы были произведены соответственно в весенне-летний и летнеосенний периоды 2019 г. В них входили отбор почвенных образцов и необходимые агротехнические мероприятия.

Химические испытания почвенных образцов были проведены на базе аккредитованной испытательной лаборатории ФГБУ САС «Архангельская». Определение рН в почве проводилось по ГОСТ 26483-85 [13], обменный алюминий – ГОСТ 26485-85 [14], гидролитическая кислотность – ГОСТ 26212-91 [15].

Математическую обработку полученных данных проводили по Доспехову (2011) методом многофакторного дисперсионного анализа с использованием программного обеспечения MicrosoftOfficeExcel 2007.

Результаты исследования и их обсуждение . Изменение средних значений обменной и гидролитической кислотности почвы в вариантах опыта с внесением водной суспензии сапонита в мае 2018 г. за двухлетний период наблюдения представлены соответственно в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Обменная кислотность почв на вариантах опыта с весенним внесением сапонита (май 2018 г.)

|

Номер варианта опыта |

Доза внесения сапонита, т/га |

Средние значения рН (солевая вытяжка) по вариантам и срокам отбора образцов почвы, ед. рН |

||||||

|

Весна, 2018 г.* |

Осень, 2018 г. |

Изменения ** |

Весна 2019 г. |

Изменения ** |

Осень 2019 г. |

Изменения ** |

||

|

1 |

0 |

5,70 |

5,75 |

+0,05 |

5,80 |

+0,10 |

5,95 |

+0,25 |

|

2 |

3,6 |

5,48 |

5,85 |

+0,38 |

5,55 |

+0,08 |

5,75 |

+0,28 |

|

3 |

7,3 |

5,55 |

5,73 |

+0,17 |

5,65 |

+0,10 |

5,78 |

+0,23 |

|

4 |

9,7 |

5,50 |

5,95 |

+0,45 |

5,53 |

+0,03 |

5,60 |

+0,10 |

|

5 |

12 |

5,55 |

5,85 |

+0,30 |

5,63 |

+0,08 |

5,80 |

+0,25 |

Здесь и далее: * – до постановки эксперимента; ** – изменения относительно весенних показателей

2018 г.

Гидролитическая кислотность почв на вариантах опыта с весенним внесением сапонита (май 2018 г.)

Таблица 2

|

Номер варианта опыта |

Доза внесения сапонита, т/га |

Средние значения гидролитической кислотности по вариантам и срокам отбора образцов почвы, мг-экв /100г почвы |

||||||

|

Весна, 2018 г.* |

Осень, 2018 г. |

Изменения ** |

Весна 2019 г. |

Изменения ** |

Осень 2019 г. |

Изменения ** |

||

|

1 |

0 |

2,17 |

1,70 |

-0,47 |

1,55 |

-0,62 |

1,34 |

-0,80 |

|

2 |

3,6 |

1,81 |

1,37 |

-0,44 |

1,95 |

+0,14 |

1,62 |

-0,19 |

|

3 |

7,3 |

2,23 |

1,50 |

-0,73 |

1,63 |

-0,60 |

1,53 |

-0,70 |

|

4 |

9,7 |

1,83 |

1,35 |

-0,48 |

2,04 |

+0,21 |

1,81 |

-0,01 |

|

5 |

12 |

2,26 |

1,42 |

-0,84 |

1,87 |

-0,39 |

1,45 |

-0,83 |

Значения рН в контрольном варианте парового поля постепенно увеличиваются, в целом за период наблюдения на 0,25 единиц рН. При этом значения гидролитической кислотности закономерно снижаются на 0,80 мг-экв /100 г почвы. Данные изменения происходят на фоне систематических механических обработок почвы в пару, необходимых для борьбы с сорной растительностью.

При тех же агротехнических приемах, на вариантах опыта с внесением водной суспензии сапонита в мае 2018 г., тенденция изменения значений рН и гидролитической кислотности идентична с разной степенью проявления в различные периоды наблюдения. Так, отмечено снижение значений обменной кислотности за летний период 2018 г., с последующим повышением за зимний период 2018–2019 гг. и дальнейшим снижением за летний период 2019 г. Наибольшее снижение величины обменной кислотности при весеннем внесении сапонита в качестве мелиоранта отмечено в варианте опыта 4 (доза – 9,7 т/га). Изменение значений величины рН составило 0,45 ед. рН относительно весенних показателей 2018 г.

Снижение величины гидролитической кислотности за летний период 2018 года, с последующим повышением этого показателя в зимний период 2018–2019 гг., отмечено в вариантах опыта 2 (доза – 3,6 т/га) и 4 (доза – 9,7 т/га) на 0,14 и 0,21 ммоль/100 г соответственно. Затем наблюдается дальнейшее снижение значений кислотности за летний период 2019 г. на всех вариантах опыта.

Наибольшее снижение величины гидролитической кислотности относительно значений ве- сенних показателей 2018 г. зафиксировано в осенний период 2018 г. на делянках с дозой внесения сапонита 12 т / га (–0,84 мг-экв/100 г почвы) и 7,3 т/га (–0,73 мг-экв/100 г почвы). В период дальнейших наблюдений изменения на данных делянках приближались к показателям на контрольных делянках.

Вероятно, внесение в мае 2018 г. водной суспензии сапонита способствовало значительному снижению концентрации ионов Н+ за летний период, что подтверждается увеличением рН и снижением гидролитической кислотности. Аналогичные результаты были получены и другими авторами [3]. Скорее всего, это связано с сорбционной способностью частиц сапонита. Дальнейшее снижение кислотности и увеличение гидролитической кислотности к весне 2019 г., вероятно, связано с высвобождением ионов водорода при насыщении почвы талыми водами. К осени следующего года сорбция ионов водорода происходит снова, но в меньшей степени.

При проведении многофакторного дисперсионного анализа было доказано, что сезонные колебания оказались статистически значимы как для обменной (Р-значения 0,007 < α 0,05), так и для гидролитической (Р-значения 0,0008 < α 0,05) кислотности почвы.

Второй этап эксперимента заключался во внесении сапонитсодержащих материалов на вариантах 6, 7, 8 и 9 в осенний период 2018 г. с периодически отбором проб почвы в динамике парового поля весной и осенью 2019 г. Данные по изменениям обменной и гидролитической кислотности представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Кислотность почв на вариантах опыта с осенним внесением сапонита (сентябрь 2018 г.)

|

Номер варианта опыта |

Доза внесения сапонита, т/га |

Средние значения рН (солевая вытяжка) по вариантам и срокам отбора образцов почвы, ед. рН |

||||

|

Осень 2018 г.* |

Весна 2019 г. |

Изменения ** |

Осень 2019 г. |

Изменения ** |

||

|

1 |

0 |

5,75 |

5,80 |

+0,05 |

5,95 |

+0,20 |

|

6 |

3,6 |

6,25 |

6,38 |

+0,13 |

6,23 |

-0,02 |

|

7 |

7,3 |

6,28 |

6,20 |

-0,08 |

6,68 |

+0,40 |

|

8 |

9,7 |

6,38 |

6,20 |

-0,18 |

6,23 |

-0,15 |

|

9 |

12 |

6,13 |

6,23 |

+0,10 |

6,38 |

+0,25 |

В контрольном варианте отмечается незначительное снижение показателя кислотности при обработке парового поля, однако данные изменения происходят в пределах одной градации степени кислотности – близкой к нейтральной. Тенденция на снижение кислотности повторяется в варианте опыта с внесением наибольшей дозы водной суспензии сапонита в сентябре 2018 г. (12 т/га). Изменение составило 0,25 ед. рН к осени 2019 г. Колебания показателя кислотности в вариантах опыта 6 и 8 (дозировка сапонита 3,6 и 9,7 т/га соответственно) за весь период наблюдения не превышают ±0,2 ед. рН. Наибольшее снижение кислотности почвы к осени 2019 г. продемонстрировал вариант 8 с дозировкой 7,3 т/га (0,4 ед. рН).

Таблица 4

Гидролитическая кислотность почв на вариантах опыта с осенним внесением сапонита (сентябрь 2018 г.)

|

Номер варианта опыта |

Доза внесения сапонита, т/га |

Средние значения гидролитической кислотности по вариантам и срокам отбора образцов почвы, мг-экв /100г почвы |

||||

|

Осень 2018 г.* |

Весна 2019 г. |

Изменения ** |

Осень 2019 г. |

Изменения ** |

||

|

1 |

0 |

1,7 |

1,55 |

–0,15 |

1,34 |

-0,36 |

|

6 |

3,6 |

0,67 |

0,83 |

+0,16 |

1,05 |

+0,38 |

|

7 |

7,3 |

0,93 |

0,96 |

+0,03 |

0,54 |

–0,39 |

|

8 |

9,7 |

0,83 |

1,03 |

+0,20 |

1,06 |

+0,23 |

|

9 |

12 |

0,77 |

0,75 |

–0,02 |

0,81 |

+0,04 |

В контрольном варианте опыта наблюдается постепенное снижение гидролитической кислотности. Также гидролитическая кислотность к осени 2019 г. снизилась в варианте 7 (дозировка сапонита 7,3 т/га) на 0,39 ммоль/100 г. В вариантах 6 и 8 (дозировки 3,6 и 9,7 т/га соответственно) наблюдается повышение гидролитической кислотности к осени 2019 г. на 0,38 г и 0,23 ммоль/100 г соответственно. В варианте с максимальной дозой внесения (12 т/га) изменения крайне незначительны. Таким образом, можно предположить, что большие дозы водной суспензии сапонита способствуют «выравниванию» сезонных колебаний обменной и гидролитической кислотности. В целом колебания значений гидролитической кислотности не выходят за оптимальные нормы для сельскохозяйственный растений.

При проведении многофакторного дисперсионного анализа было доказано, что влияние различных доз водной суспензии сапонита оказалось статистически значимым как на обменную (Р-значение 0,002 < α 0,05), так и гидролитическую (Р-0,0003 < α 0,05) кислотность почвы.

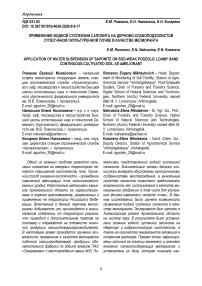

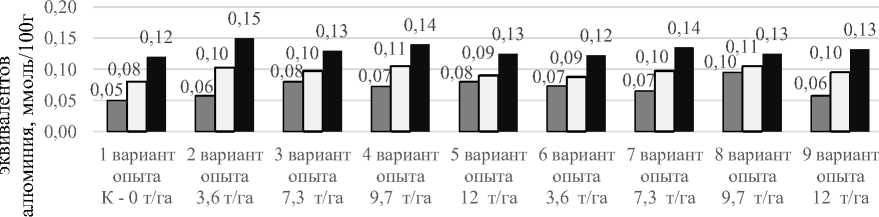

Ионы Al3+, как и Н+, являются носителями потенциальной кислотности. Их наличие в поглощенном состоянии повышает кислотность твердой фазы и почвенного раствора. В то же время алюминий оказывает токсическое действие на некоторые растения, связывает фосфор, перево- дя в труднодоступные формы. Основным источником обменного алюминия считается алюминий кристаллической решетки глинистых минералов и гидроксид алюминий. Так как сапонит является глинистым минералом и может влиять на увели- чение содержания Al3+ в почве, есть необходимость проверить влияние различных доз водной суспензии сапонита на количество эквивалентов ионов алюминия (рис.).

□Данные на август 2018 □Данные на май 2019

■ Данные на август 2019

Динамика изменения средних значений количества эквивалентов ионов алюминия за период наблюдения

Во всех вариантах опыта, вне зависимости от применяемой дозы водной суспензии сапонита, в том числе и на контрольном варианте, наблюдается тенденция на постепенное незначительное увеличение средних значений количества эквивалентов ионов алюминия с каждым наблюдением, но его количество не превышает 0,09 ммоль/100 г.

При проведении многофакторного дисперсионного анализа было доказано статистически значимое влияние сезонности колебания на количество эквивалентов ионов алюминия (P-значение 0,00001 < α 0,05).

Незначительные изменения содержания алюминия в почве позволяют сделать вывод об отсутствии его дополнительного поступления в почву за счет внесения сапонитсодержащих материалов.

Выводы. Однократное применение водной суспензии сапонита вне зависимости от сезонности внесения влияет на обменную и гидролитическую кислотность дерново-слабоподзолистой супесчаной окультуренной почвы.

Внесение в весенний период оказывает устойчивое снижение кислотности за первый вегетационный период на фоне агротехнических мероприятий, производимых на чистом пару. На второй год наблюдений влияние сапонитсодер-жащих материалов снижается. При осеннем внесении сапонитсодержащих материалов они способствуют выравниванию показателей ки- слотности почвы в летний период года, следующего за внесением. Однако в случае и весеннего, и осеннего внесения сапонитсодержа-щих материалов однозначного и заметного снижения кислотности в зависимости от дозы суспензии не наблюдается.

В то же время лучшие результаты действия сапонитсодержащих материалов показала доза 7,3 т/га. При этой дозе достигались максимальные показатели как при весеннем, так и при осеннем внесении водной суспензии сапонита. Внесение в почву водной суспензии сапонита может поддерживать уровень кислотности почв, не допуская их естественного снижения при отсутствии других раскислителей.

Необходимо отметить, что при проведении опыта мы ограничились одним участком с конкретным типом почв с различными первоначальными показателями кислотности. Для расширения спектра исследования раскислитель-ных свойства водной суспензии сапонита требуется проведение нескольких опытов на участках с различной локализацией и почвенными условиями. Рекомендуется выбирать участок с кислыми почвами.

Проведение более масштабных исследований может стать еще одним доказательством мелиоративных свойств водной суспензии сапонита как раскислителя, способного после регистрации его в качестве агрохимиката в определенных регионах заменить известь.

Список литературы Применение водной суспензии сапонита на дерново-слабоподзолистой супесчаной окультуренной почве в качестве мелиоранта

- Антропова Г.Е., Хотулев О.Г. Агрохимические свойства почвы // Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2018 год / Центр природопользования и охраны окружающей среды. Архангельск, 2019. С. 126-132.

- Козлов А.В., Куликова А.Х., Уромова И.П. Физико-химические свойства бентонита и его влияние на кислотно-основные показатели и эффективное плодородие дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы // Бюл. Почв.ин-та им. В.В. Докучаева. 2019. Вып. 96. С. 86-112. DOI: 10.19047/0136-1694-2019-96-86-112

- Сапонит // Кристаллов. Net: систематика и классификация минералов, горных пород, метеоритов, окаменелостей. 2010-2017. URL: https://kristallov.net/saponit.html (дата обращения: 10.01.2020).

- Карпенко Ф.С. Условия накопления сапонитсодержащих осадков и технология их сгущения в хвостохранилище месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова: автореф. дис.... канд. геол.-минер. наук. М., 2009.

- Севералмаз. Деятельность предприятия. URL: http://www.severalmaz.ru/o-kompanii/deyatelnost/ (дата обращения: 10.01.2020).

- Prasai T.P., Walsh K.B., Bhattarai S.P., Midmore D.J., Van Thi T. H., Moore R.J., Stanley D. Biochar, Bentonite and Zeolite Supplemented Feeding of Layer Chickens Alters Intestinal Microbiota and Reduces Campylobacter Load PLOTS ONE. 2016. DOI:10.1371. ID 4693702.3.

- Кармацких Ю.А. Использование комбикормов с бентонитом при выращивании гусят-бройлеров: автореф. дис.... канд. с.-х. наук: 06.02.02. Курган, 2004.

- Цветкова А.М. Эффективность использования сорбентов в кормлении молодняка кроликов: автореф. дис.... канд. с.-х. наук: 06.02.02. Казань, 2013.

- Босак В.Н., Стрельцова Г.Д., Кузьменкова О.Ф. [и др.]. Влияние сапонитсодержащих базальтовых туфов на продуктивность сельскохозяйственных культур // Земледелие и защита растений. 2016. № 5. С. 6-9.

- Коршунов A.A., Невзоров А.Л. Исследование набухания хвостовых отложений, образующихся в процессе обогащения кимберлитовых руд месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова // Вестник Арханг. гос. техн. ун-та. Сер. Прикладная геоэкология. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2007. Вып. 70. C. 130-134.

- Наквасина Е.Н., Земцовская О.Н., Денисова А.И. Влияние сапонитсодержащих хвостов обогащения кимберлитов на свойства торфяных субстратов // Вестник САФУ. Сер. Естественные науки. 2015. № 2. С. 65-72.

- ТУ 20.15.79-001-26043171-2018. Технологический регламент экологически безопасного использования удобрения минерального комплексного действия сапонит. Введен 01.03.2018 ПАО "Севералмаз". М., 2018.

- ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО. М., 1985.

- ГОСТ 26485-85. Почвы. Определение обменного (подвижного) алюминия по методу ЦИНАО. М., 1985.

- ГОСТ 26212-91. Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО. М., 1991.