Применение возобновляемых источников энергии в системах электроснабжения железных дорог постоянного тока

Автор: Крюков А.В.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 4 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

На основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в системах электроснабжения железнодорожного транспорта (СЭЖТ) возможно повысить надежность энергообеспечения процессов перевозок и повысить их энергетическую эффективность, а также улучшить показатели качества электроэнергии. Для получения количественных показателей, характеризующих результаты применения ВИЭ, разработаны компьютерные модели системы электроснабжения участка магистральной железной дороги постоянного тока. К вводам 10 кВ тяговых подстанций подключались ветропарки, мощность которых изменялась во времени. С помощью этих моделей возможно решение следующих задач: оценка воздействия ВИЭ на качество электроэнергии; определение областей их применения в СЭЖТ; выявление мест наилучшего размещения ВИЭ в сетях. Результаты цифрового моделирования СЭЖТ показали, что за счет ВП достигаются следующие положительные эффекты: напряжения, подводимые к электровозам, увеличиваются на 1…2,5 %; коэффициенты k2U на вводах 110 кВ тяговых подстанций (ТП) снижаются на 60…64 %; коэффициенты гармоник kU уменьшаются в 2,6…2,8 раза; средние значения потерь мощности в головной ЛЭП 110 кВ понижаются в 2,4 раза. Таким образом, применение ВИЭ дает возможность стабилизировать напряжения на токоприемниках электровозов, снизить уровни несимметрии и несинусоидальности на шинах 110 кВ ТП, а также электропотребление из электроэнергетической системы (ЭЭС) и потери электроэнергии. Таким образом, на основе интеграции ВИЭ в СЭЖТ можно повысить показатели энергоэффективности и улучшить качество электроэнергии. За счет снижения электропотребления из ЭЭС, использующей тепловые электростанции, могут быть заметно уменьшены выбросы парниковых газов.

Железные дороги постоянного тока, системы тягового электроснабжения, интеграции возобновляемых источников энергии

Короткий адрес: https://sciup.org/146283101

IDR: 146283101 | УДК: 621.311, 621.331

Текст научной статьи Применение возобновляемых источников энергии в системах электроснабжения железных дорог постоянного тока

Интеграция возобновляемых источников энергии в системы электроснабжения железнодорожного транспорта позволяет повысить надежность энергообеспечения процессов перевозок и повысить их энергетическую эффективность. Подходы к решению задачи рационального использования ВИЭ рассматриваются в большом числе публикаций. Так, например, анализ производительности гибридной тяговой сети с использованием возобновляемых источников энергии выполнен в [1]. В ней отмечается, что железные дороги Индии используют электрическую тягу на основе приводов постоянного тока локомотивов, питаемых от контактной сети 25 кВ. Однофазный переменный ток преобразуется в постоянный регулируемым выпрямителем. Из-за ограниченной доступности традиционных источников энергии и загрязнений окружающей среды при сжигании ископаемого топлива следует активно использовать возобновляемые источники. Предложена новая стратегия управления, ВИЭ сопряжены с СТЭ; при этом ВИЭ синхронизированы с питающей сетью, которая подает электроэнергию на локомотивы. Режимы СТЭ проанализированы с помощью моделирования и экспериментальных испытаний, проведенных на разработанной гибридной системе. Рассмотрены преимущества и ограничения предлагаемой конфигурации. Использованию возобновляемой энергии для повышения производительности индийской СТЭ посвящены статьи [2, 3]. В них подчеркивается, что недостаточная доступность традиционных источников и наличие выбросов углерода в атмосферу приводит к необходимости активного применения ВИЭ в качестве их замены. Предлагается использовать ветрогенераторы, связанные с сетью, от которой питаются ТП. Стратегия управления СТЭ с системой хранения энергии и возобновляемыми источниками предложена в [4]. Показано, что потребление энергии городскими железными дорогами резко увеличивается из-за растущего спроса на поездки. Эта ситуация создает большие проблемы для СТЭ. В результате проведенных авторами исследований предложена стратегия управления СТЭ, оснащенной накопителями энергии и ВИЭ. Создана подробная эквивалентная модель подвижного состава, тяговой сети и накопителей энергии (НЭ). Разработана стратегия управления, направленная на снижение пиковой мощности и отклонений напряжения. Исследование проведено для линии с многопоездной работой. Результаты моделирования показали, что предлагаемый подход может эффективно снизить пиковую мощность и отклонения напряжения. Исследованию токов короткого – 474 – замыкания (КЗ) в распределенной СТЭ с ВИЭ посвящена статья [5]. В ней проанализирован характер изменения токов КЗ при использовании ВИЭ. Выявлена тенденция увеличения доли ВИЭ в общем энергобалансе и рост электропотребления на магистральных железных дорогах. Цель исследований состояла в оценке влияния ВИЭ на значения токов КЗ. Разработанный метод основан на известных подходах к определению схем замещения, но пару типа «солнечная панель – инвертор» он воспроизводит как ЭДС с эквивалентным сопротивлением, что существенно упрощает дальнейшие расчеты. Результаты расчетов показали, что применение ВИЭ не приведет к существенному увеличению токов КЗ в ТС даже тогда, когда мощность фотоэлектрических источников будет сопоставима с мощностью существующих преобразовательных установок на тяговых подстанциях. Это обусловлено физической природой панелей и ее режимами их работы. Поэтому с точки зрения токов КЗ вполне возможна интеграция пунктов повышения мощности, питаемых от солнечных электростанций, с действующими участками СТЭ. Схема выбора ВИЭ на основе нейронной сети для вспомогательного питания нетяговых потребителей на основе ветра и солнца представлена в [6]. Предложена концепция электроснабжения вспомогательных нагрузок вагонов метрополитена с использованием ветросолнечных ВИЭ. Существующие схемы выбора ВИЭ ориентированы на оборудование, что приводит к нечувствительности компонентов. Авторы используют подход на основе нейронной сети. Предлагаемый метод прост, малозатратен и точен. Обзор устойчивых СТЭ с микросетью выполнен в [7]. Приведен анализ современных СТЭ на железных дорогах постоянного и переменного токов. Рассмотрены различные архитектуры устойчивых СТЭ для интеграции возобновляемой энергии. Они гарантируют надежное электроснабжение в случае сбоев и отказов, например, в результате стихийных бедствий и экстремальных погодных условий. Такой подход помогает облегчить разработку СТЭ следующего поколения для повышения гибкости и устойчивости. На основе сравнительного анализа различных СТЭ приведена краткая характеристика будущих тенденций и сделан вывод о том, что предлагаемые СТЭ обеспечивают универсальное решение для интеграции ВИЭ и высококачественного электроснабжения с защитой от сетевых нарушений. Стратегия координированного управления СТЭ с накопителями энергии и ВИЭ описана в [8]. Отмечается, что под влиянием растущего спроса на поездки и расширения поселений задача создания систем городского железнодорожного транзита (ГЖТ) приобретает особую актуальность. Авторами на основе существующей тяговой подстанции предложена конфигурация многоисточниковой СТЭ для ГЖТ с координированной стратегией управления в соответствии с графиком нагрузки. Была смоделирована предлагаемая СТЭ, включающая традиционную ТС, ВИЭ и НЭ. С учетом динамических характеристик системы и емкости НЭ разработана координированная стратегия управления. Она рассматривает напряжение ТП как управляющий сигнал, который оптимизируется на основе предлагаемого индекса производительности. Исследования проведены на трехстанционном маршруте с двумя подстанциями. Предлагаемая СТЭ сравнивается с традиционной при различных графиках движения. Результаты моделирования показали, что предлагаемый подход обеспечивает поддержку заряда НЭ и снижает пиковые мощности ТП, а также колебания напряжения. Кроме того, возрастает пропускная способность ТС. Экономия энергии может достигать 36 %, а пиковая мощность уменьшается на 46 %. При решении задач интеграции ВИЭ в СТЭ требуется оценивать показатели несимметрии по обратной последовательности. Метод такой оценки предложен в [9]. Он учи-– 475 – тывает результаты тяговых расчетов, а также связи между СТЭ и питающей сетью. Представлена СТЭ, которая позволяет реализовать компенсацию токов обратной последовательности. Тяговые расчеты выполнялись для получения пространственных координат, скоростей и мощностей поездов в заданные моменты времени. Сформирована модель СТЭ для расчетов потоков мощности. Стратегия управления энергией для усовершенствованной СТЭ с фотоэлектрическими панелями (ФП) и электростанциями предложена в [10]. Такая СТЭ, интегрированная с ФП и НЭ, позволяет эффективно использовать энергию рекуперативного торможения и ВИЭ. Предлагается многомасштабная стратегия управления, включающая оптимальную поминутную диспетчеризацию для главной станции и посекундное управление в реальном времени для ТП. На уровне главной станции осуществляется минимизация эксплуатационных затрат для получения опорных рабочих точек преобразователя выходного порта, ФП и НЭ на каждой ТП. На уровне подстанции предлагается стратегия управления адаптивной рабочей точкой для обеспечения стабильности напряжения и частоты. Осуществимость и достоинства предлагаемой стратегии проверены с помощью моделирования и экспериментов. Вопросы интеграции ВИЭ и оптимизация НЭ для уменьшения энергозатрат на железных дорогах рассмотрены в [11]. Изменение климата является одной из крупнейших глобальных проблем. На транспортный сектор приходится около 30 % выбросов парниковых газов, которые необходимо декарбонизировать. Электрификация железных дорог является низкоуглеродным решением, но она использует электростанции, вызывающие выбросы углерода. Для декарбонизации можно использовать ВИЭ и НЭ. Авторами разработана система управления энергией для расчета ее потоков и стоимости. Кроме того, были рассмотрены потери в ТС и решена задача поиска оптимальных мощностей и местоположений фотоэлектрических и ветровых электростанций. Тяговая сеть высокоскоростной железной дороги была взята в качестве примера. Результаты показали, что стоимость и выбросы углерода значительно сокращаются при установке ВИЭ. При рассмотрении всех переменных выявлено, что применение ветровых электростанций является более экономичным вариантом, чем солнечных. Исследование также показало, что оптимальные места подключения ВИЭ различаются в зависимости от сценария. Разработке гибридного источника с солнечной панели, ветрогенератора и суперконденсаторов для тяги поездов посвящена статья [12]. В ней рассмотрены вопросы проектирования встроенного источника питания с использованием суперконденсаторов (СК), которые заряжаются с помощью солнечных панелей и имеют электронный преобразователь, питаемый от ветрогенератора. Эти СК обеспечивают питание электрической сети мощностью 60 кВт с применением управления скользящим режимом. Представлены принцип работы этого устройства и некоторые экспериментальные результаты. Новый однофазный инвертор с межфазным мостом для фотоэлектрических систем и накопителей энергии, подключенный к СТЭ, описан в [13]. Маршрутизатор предназначен для балансировки тяговой сети, использования энергии торможения и доступа к ВИЭ. Однако существующие технологии требуют высоких затрат. В статье предлагается новый маршрутизатор с межфазной мостовой однофазной инверторной структурой для реализации трехпортовой передачи энергии. Подробно проанализированы потоки мощности между тремя портами, и разработана математическая модель для количественного изучения передачи мощности между ними. Чтобы решить проблему трехпортовых взаимодействий активной и реактивной мощности, предложен гибридный метод развязки, основанный на дополнительных устройствах компенсации реактивной – 476 – мощности и алгоритме оптимизации. Функциональная эффективность и экономическое превосходство предлагаемого подхода проверены с помощью сравнительных экспериментов. Результаты динамического моделирования СТЭ постоянного тока с учетом устройств хранения энергии представлены в [14]. В статье рассмотрены модели различных частей СТЭ, включая накопители энергии – суперконденсаторы. При создании модели СК учитывались пороговые значения напряжения зарядки и разрядки. В сочетании с состояниями ТС подробно проанализирована стратегия управления СК. Динамическое моделирование основано на методе сокращения цепочек правил матриц лестничной цепи. Для сравнения эффектов энергосбережения и стабилизации напряжения задавались три условия установки оборудования: с тормозными резисторами, с СК, при отсутствии этих элементов. Программа моделирования реализована в Matlab. С ее помощью сравнивались и анализировались результаты определения режимов линии метро. Обзор технологий возобновляемых микросетей для электрифицированного транспорта представлен в [15]. Развитие транспорта с использованием ВИЭ приобретает в современных условиях особую актуальность. В статье рассматриваются возобновляемые микросети и технология энергетических маршрутизаторов. Интеграция таких микросетей с электрифицированной транспортной инфраструктурой обеспечивает повышенную надежность, улучшенное использование ВИЭ и оптимизированное управление энергией. Маршрутизаторы дополнительно обеспечивают гибкое распределение энергии. Таким образом, на основе ВИЭ создаются возможности реализации устойчивых и эффективных СТЭ. Перспектива использования солнечной энергии в железнодорожном транспорте Китая обсуждается в [16]. В современных условиях наблюдается быстрый рост грузовых и пассажирских перевозок, что сопровождается увеличением потребления электроэнергии. В настоящее время в качестве дополнительных источников широко используется солнечная генерация. В статье рассматривается ее текущее состояние и комплексное применение в транспортном секторе. Оценивается потенциал фотоэлектрической генерации для железных дорог Китая. Представлены перспективы реализации железнодорожных перевозок на солнечной энергии, которые способствуют снижению выбросов углерода и развитию ВИЭ. Подтверждено, что такой подход является многообещающим для устойчивой транспортировки. Интегрированная железнодорожная система и парковки для электромобилей с рекуперативной энергией торможения, системой накопления энергии и наличием фотоэлектрических систем описаны в [17]. Отмечается, что значительный прогресс в электрификации транспорта произошел в последние годы. Авторами предлагается новая концепция интеграции систем рельсового транспорта с парковками для электромобилей (ЭМ). В предлагаемой структуре потребность в зарядной мощности ЭМ удовлетворяется различными стратегиями, учитывающими неиспользуемую мощность энергетической инфраструктуры и рекуперативную энергию. Описан проект навеса для производства возобновляемой энергии на основе фотоэлектрических панелей для парковок ЭМ. Реализована оптимальная система управления с учетом неопределенности, связанной со спросом на зарядку ЭМ. Концепция протестирована и получены комплексные результаты. Задача распределения возобновляемой энергии в тяговых сетях легкорельсового транспорта решена в [18]. Электроприводный легкорельсовый транспорт рассматривается как экологически чистая устойчивая альтернатива общественному транспорту в густонаселенных районах. Однако источник энергии должен быть возобновляемым. Солнечные электростанции и модули на общественных зданиях в центре – 477 – города могут быть таким источником. Тяговые воздушные линии загружены только на 20 % своей мощности. Поэтому предлагается использовать их в качестве сети постоянного тока для распределения возобновляемой энергии. Достижения в области возобновляемой энергии для транспорта проанализированы в [19]. Основное внимание в этой статье уделено вопросам использования поездов, локомотивы которых получают энергию от солнечных батарей. Такой подход позволяет сократить выбросы парниковых газов и повысить показатели энергоэффективности. Вопросы оптимального использования фотоэлектрических систем для электрифицированных железных дорог и зарядных станций электромобилей рассмотрены в [20]. Интеграция ВИЭ в традиционные энергосистемы становится все более важной для достижения устойчивых энергетических решений. Требование такой интеграции имеет решающее значение в мегаполисах для сокращения выбросов углерода и затрат на электроэнергию. В статье изучена схема управления энергией для оптимального использования ФП для электрифицированных железных дорог и зарядных станций ЭМ. Система управления энергией разработана для определения приоритетов применения фотоэлектрической энергии, использует метод отслеживания точки максимальной мощности с алгоритмом возмущения и наблюдения. В случаях недостаточной фотоэлектрической мощности система плавно получает энергию из сети переменного тока через преобразователь для поддержания стабильного электроснабжения метрополитена и зарядной станции ЭМ. Когда генерация ФП превышает спрос, излишки энергии возвращаются в сеть переменного тока. Предложенный подход эффективно работает для бесперебойного управления зарядными станциями и электрифицированными железными дорогами; при этом значительно сокращаются выбросы углерода. Задача интеграции фотоэлектрических технологий в железнодорожные поезда решена в [21]. Показано, что СТЭ метро потребляет большое количество электроэнергии. Поэтому имеет место острая необходимость в использовании ВИЭ. Фотоэлектрическая технология может привести к значительному сокращению выбросов парниковых газов. В статье сделано технико-экономическое обоснование использования ФП для внутреннего освещения городских рельсовых транспортных средств. В статье рассмотрены вопросы применения ФП для их внутреннего освещения. Технологии интеграции ВИЭ на железнодорожных грузовых станциях в Южной Африке предложены в [22]. Миссия по улучшению технологий и сохранению окружающей среды с использованием микросетей на основе ВИЭ вызывает интерес во всем мире. Южноафриканская отрасль железнодорожных грузоперевозок все еще отстает в отношении технологий возобновляемой энергии на грузовых станциях. В статье проведены исследования эффективного метода подачи электроэнергии от гибридной системы возобновляемой энергии на грузовую станцию Salkor. Гибридная микросеть спроектирована с использованием ФП и ветряных турбин. Литий-ионные аккумуляторы будут обеспечивать хранение энергии. Выполнена оценка осуществимости, в ходе которой электрический генератор был включен в гибридную микросетевую систему с целью проверки жизнеспособности.

Из анализа рассмотренных публикаций можно сделать вывод о том, что задача использования ВИЭ на железнодорожном транспорте имеет несомненную актуальность. Однако проблема реализации эффективных технологий моделирования СТЭ, имеющих в своем составе ВИЭ, не решена в полном объеме. Особую значимость этот вопрос приобретает для СТЭ постоянного тока. Ниже предлагается комплексный подход к этой проблеме, для решения которой используются алгоритмы, представленные в [23–25].

Методика моделирования

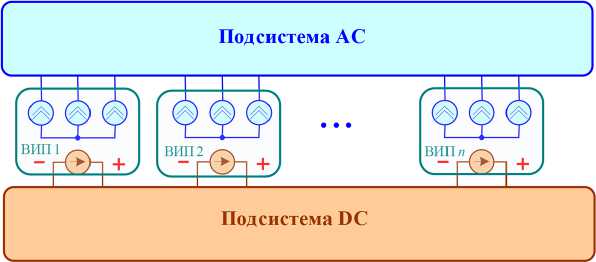

Общая структура модели сети с сегментами переменного (AC) и постоянного (DC) токов показана на рис. 1. Алгоритмы определения параметров выпрямительно-инверторных преобразователей (ВИП), которые в общем случае изменяются во времени, и расчетные соотношения приведены в [25, 26].

Рис. 1. Структурная схема модели сети с сегментами AC и DC

-

Fig. 1. Structural diagram of the network model with AC and DC segments

Рис. 2. Блок-схем алгоритма расчета режима

-

Fig. 2. Block diagram of the algorithm for calculating the mode

Моделирование осуществлялось на основе алгоритма, представленного на рис. 2. Кроме расчетов электрических режимов методика, реализованная в ПК Fazonord, позволяет определять нагревы токоведущих частей и трансформаторов СТЭ по методике, описанной в [23].

Результаты моделирования

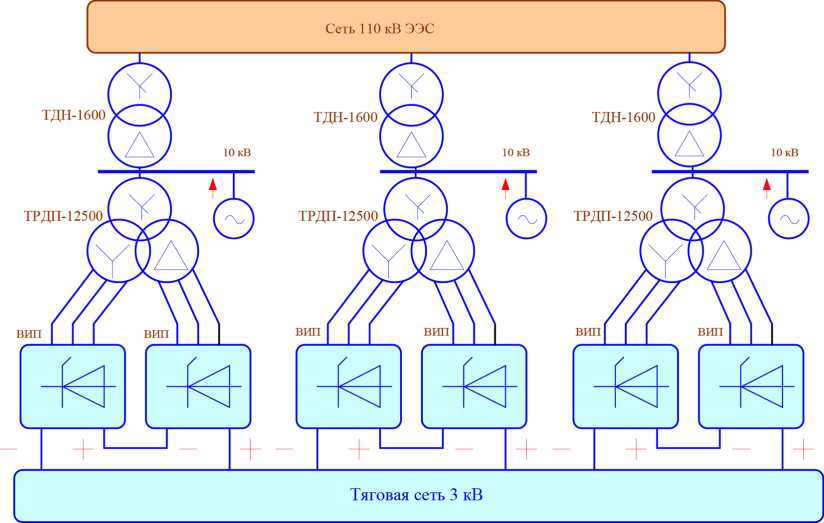

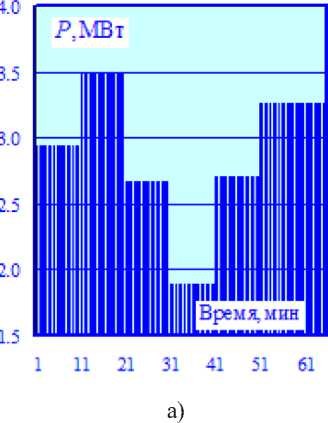

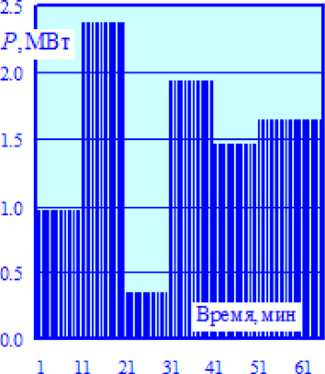

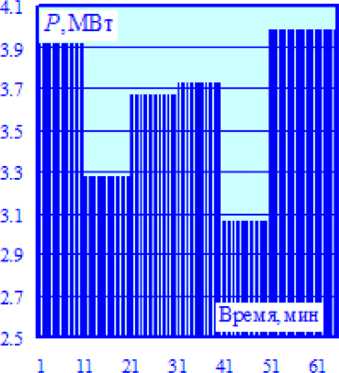

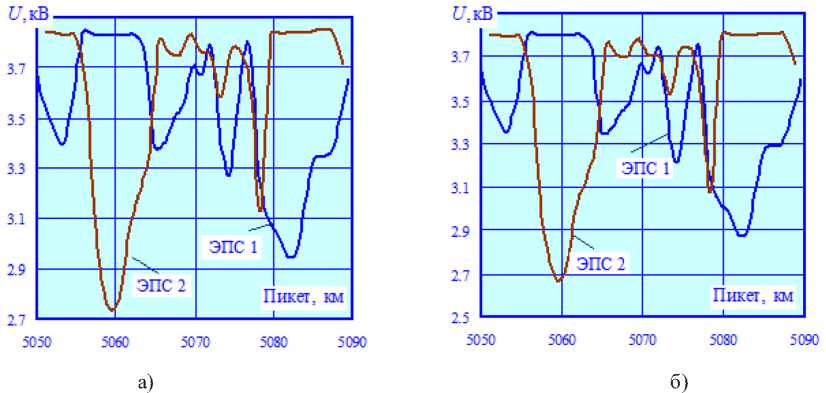

Для количественной оценки эффектов от применения ВИЭ выполнено моделирование в программном комплексе Fazonord AC-DC режимов СТЭ (рис. 3), к вводам 10 кВ ТП которой подключались ветропарки (ВП). Мощность ВП изменялась во времени по графикам, приведенным на рис. 4. Результаты моделирования представлены на рис. 5–13 и в табл. 1. Характер изменений напряжений на токоприемниках электровозов показан на рис. 5, 6. Из них

Рис. 3. Схема сети

-

Fig. 3. Network diagram

Рис. 4. Суммарная генерация ВП

Fig. 4. Total generation of VP

б)

в)

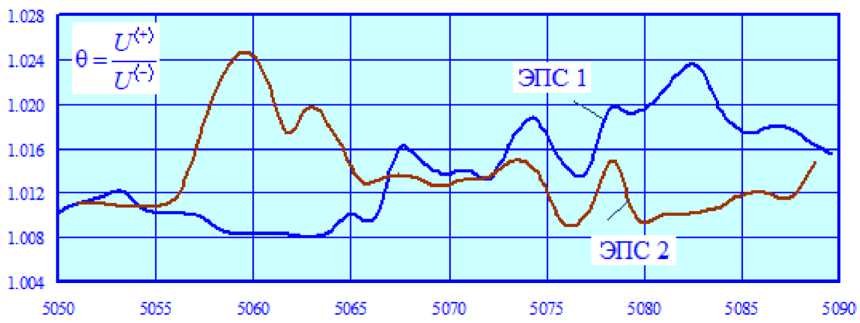

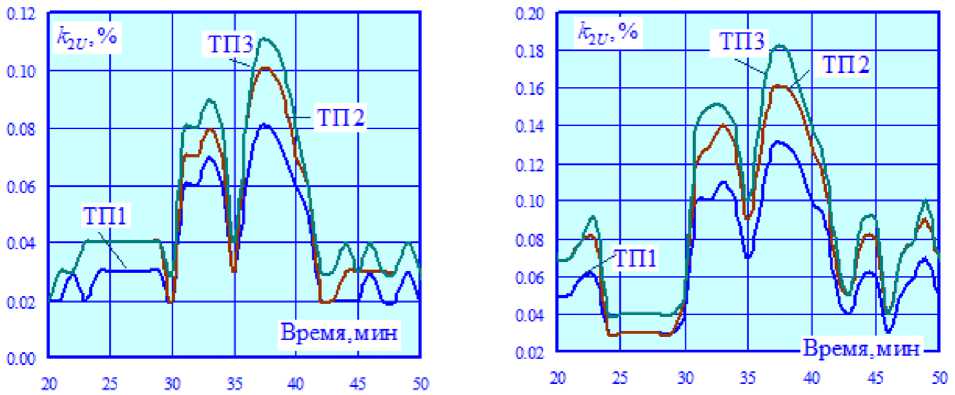

видно, что при включении ВП напряжения, подводимые к пантографам, увеличиваются на 1…2,5 %. Графики, характеризующие уровни несимметрии на шинах 110 кВ ТП, приведены на рис. 7, 8. На рис. 9 показаны диаграммы, характеризующие нагревы понизительных трансформаторов. Графики изменения потоков активной мощности и потерь в головной ЛЭП приведены на рис. 10.

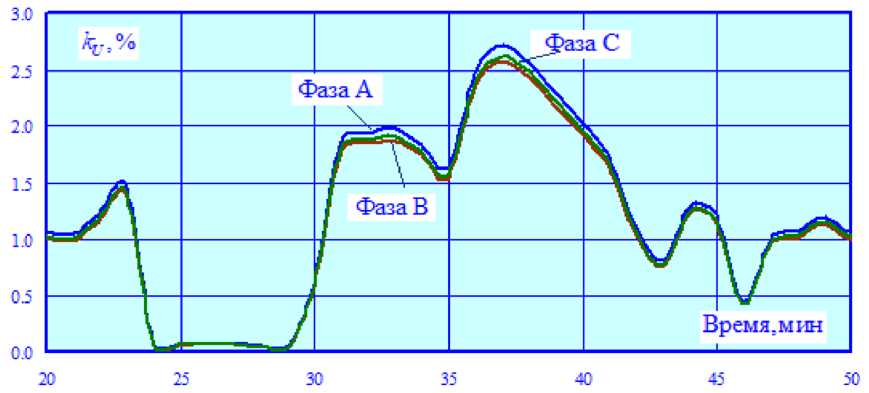

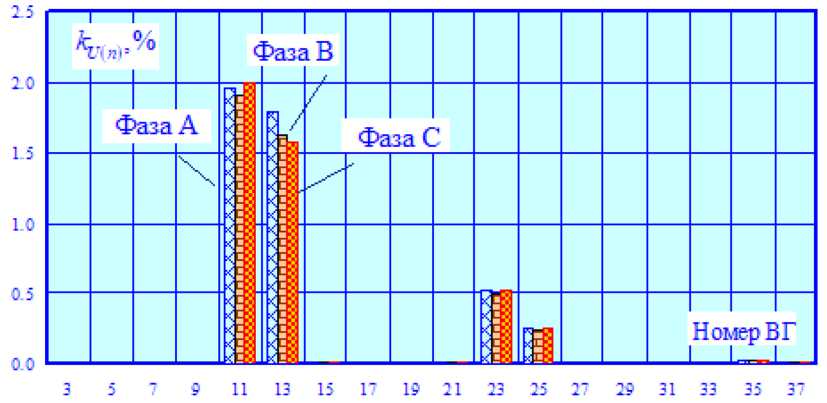

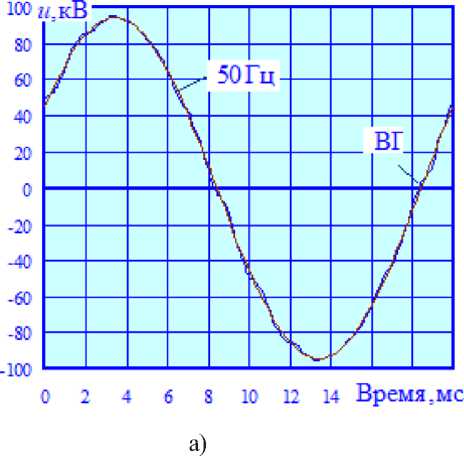

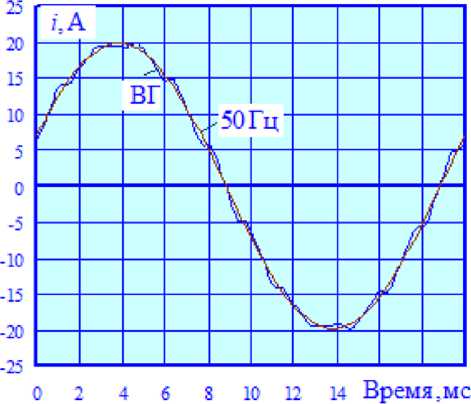

Результаты определения режимов на частотах высших гармоник представлены в табл. 1 и на рис. 11–13.

Представленные на рис. 5–13 и в табл. 1 результаты моделирования позволяют сделать выводы, что за счет ВП достигаются следующие положительные эффекты:

-

• напряжения, подводимые к ЭПС, увеличиваются на 1…2,5 %.

-

• коэффициенты k 2U на вводах 110 кВ ТП снижаются на 60…64 %.

-

• коэффициенты гармоник k U уменьшаются в 2,6…2,8 раза.

-

• средние значения потерь мощности в головной ЛЭП 110 кВ понижаются 2,4 раза.

Рис. 5. Напряжения на пантографах электровозов: а – ВП включены; б – ВП отключены

Fig. 5. Voltages on electric locomotive pantographs: a – VP are on; б – VP are off.

Рис. 6. Отношения напряжений: U 〈 + 〉 – ВП включены; U 〈 – 〉 – ВП отключены

Fig. 6. Voltage relationships: U 〈 + 〉 – VPs are on; U 〈 – 〉 – VPs are off

а) б)

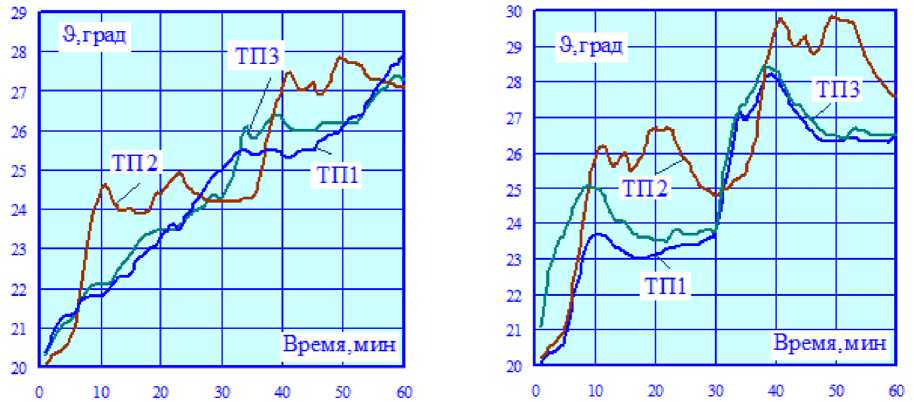

Рис. 7. Графики k2U = k2U (t): а – ВП включены; б – ВП отключены

Fig. 7. Graphs k 2U = k 2U ( t ): a – VPs are on; б – VPs are off

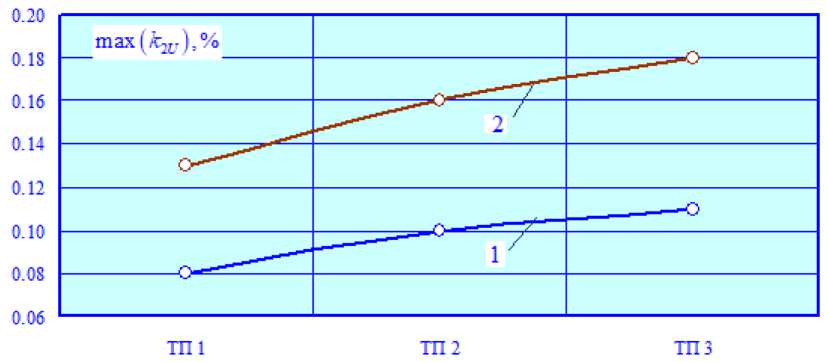

Рис. 8. Максимумы k 2U : 1 – ВП включены; 2 – ВП отключены

Fig. 8. Maxima k 2U : 1 – VP on; 2 – VP off

а)

б)

Рис. 9. Температуры наиболее нагретых точек понизительных трансформаторов: а – ВП включены; б – ВП отключены

Fig. 9. Temperatures of the hottest points of step-down transformers: a – VP on; б – VP off

Таблица 1. Максимумы коэффициентов гармоник, %

а)

б)

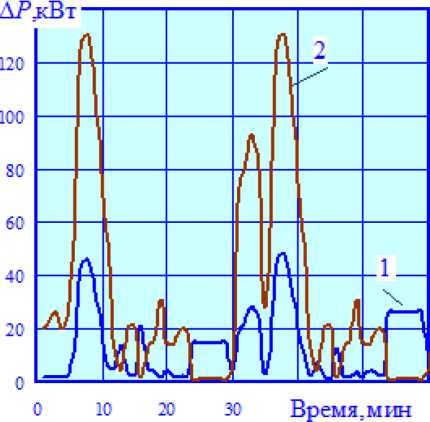

Рис. 10. Потоки активной мощности (а) и потери б) в головной ЛЭП: 1 – ВП включены; 2 – ВП отключены

Table 1. Maximum harmonic coefficients, %

|

Режим |

ТП |

Фаза А |

Фаза В |

Фаза С |

|

ВП включены |

ТП 1 |

2,05 |

1,94 |

1,98 |

|

ТП 2 |

2,57 |

2,43 |

2,49 |

|

|

ТП 3 |

2,71 |

2,57 |

2,62 |

|

|

ВП отключены |

ТП 1 |

5,71 |

5,22 |

5,37 |

|

ТП 2 |

7,14 |

6,53 |

6,71 |

|

|

ТП 3 |

7,72 |

7,07 |

7,27 |

Fig. 10. Active power flows (a) and losses (б) in the main power transmission line: 1 – VP are on; 2 – VP are off

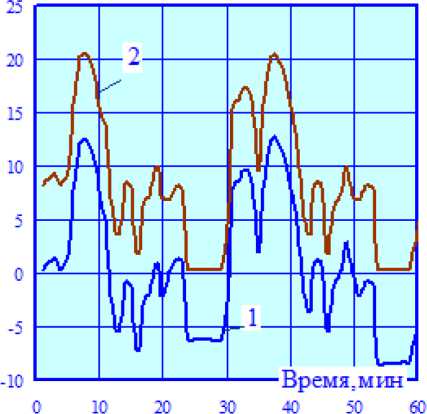

Рис. 11. График k U = k U ( t ) для ТП 3 при включенных ВП

Fig. 11. Graph k U = k U ( t ) for TP 3 with VPs enabled

Рис. 12. Спектральный состав гармоник на шинах 110 кВ ТП 3 при включенных ВП

Fig. 12. Spectral composition of harmonics on 110 kV buses of TP 3 with the VPs turned on

Рис. 13. Формы кривых напряжения (а) и тока (б) на шинах 110 кВ ТП 3 при включенных ВП

б)

Fig. 13. Voltage (a) and current (б) curve shapes on 110 kV buses of TP 3 with the VPs turned on

Кроме того, наличие дополнительного источника энергии повышает надежность электроснабжения ответственных потребителей электроэнергии, таких как объекты сигнализации, централизации и автоблокировки.

Заключение

Разработаны модели систем тягового электроснабжения с ВИЭ, реализованные в ПК Fazonord AС–DC. С их помощью возможно решение следующих задач:

-

• оценка воздействия ВИЭ на качество электроэнергии;

-

• определение областей их применения в СЭЖТ;

-

• выявление мест наилучшего размещения ВИЭ в сетях.

Результаты цифрового моделирования СЭЖТ участка магистральной железной дороги позволяют сформулировать следующие положения:

-

• применение ВИЭ дает возможность стабилизировать напряжения на токоприемниках электровозов, снизить уровни несимметрии и несинусоидальности на шинах 110 кВ ТП;

-

• при наличии ВИЭ уменьшается электропотребление их ЭЭС и потери мощности в ЛЭП и тяговых трансформаторах (ТТ), а также существенно снижаются нагревы ТТ.

Таким образом, на основе интеграции ВИЭ в СЭЖТ можно повысить показатели энергоэффективности и улучшить качество электроэнергии. За счет снижения электропотребления из ЭЭС, использующей тепловые электростанции, могут быть заметно уменьшены выбросы парниковых газов.