Примеры реализаций систем имитационного моделирования вычислительных сетей

Автор: Наместников A.M., Тронин В.Г.

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Новые информационные технологии

Статья в выпуске: 1 т.6, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится обзор двух распространенных систем имитационного моделирования NS2 и GPSS применительно к задачам проектирования вычислительных сетей.

Короткий адрес: https://sciup.org/140191206

IDR: 140191206 | УДК: 681.3

Текст краткого сообщения Примеры реализаций систем имитационного моделирования вычислительных сетей

Имитационное моделирование является весьма широким и недостаточно четко определенным понятием, имеющим достаточно весомое значение для лиц, занимающихся созданием и тестированием практически любых систем, в том числе и информационных. Сама идея имитационного моделирования проста и интуитивно привлекательна [1-3]. Она дает возможность экспериментировать с системами (существующими или предлагаемыми) в тех случаях, когда делать это на реальном объекте практически невозможно или нецелесообразно. В данной статье будут представлены результаты моделирования вычислительных сетей на основе двух систем: NS2 и GPSS.

-

1. Имитационное моделирование на основе NS2

Система имитационного моделирования NS2. 1996 г. ознаменован началом работ над проектом VINT (Virtual InterNetwork Testbed), организованным DARPA (Defense Research Projects. Agency) и реализуемым под руководством целого ряда научных организаций и центров: USC/ISI (University of Southern California / Information Sciences Institute), Xerox PARC, LBNL (Lawrence Berkley National Laboratory) и UCB (UC Berkley). На сегодня основными спонсорами проекта являются DARPA, NSF и ACIRI (AT&T Center for Internet Research at ICSI). В качестве программной реализации был выбран разрабатываемый в University of California с 1989 года пакет network simulator (до 1995 года известный как REAL). Для программного продукта было выбрано имя network simulator 2 (далее – NS2).

Одним из отличительных свойств NS2, с точки зрения гибкости, является мультиоперацион-ность. Полные версии, включающие все функции, на данный момент работоспособны под управлением следующих операционных систем SunOS, Solaris, Linux, FreeBSD, Windows 95/98/ ME/NT/2000.

Проектирование имитационной модели те лекоммуникационной сети УлГТУ в NS2. В настоящее время университетская сеть включает в себя около 860 хостов (в том числе территориально-распределенных), около 70 серверов внутренней и внешней сети, а также множество сетевых сервисов.

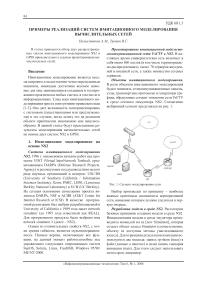

Объекты имитационного моделирования. В роли объектов имитационного моделирования будем понимать телекоммуникационные каналы, узлы, транспортные протоколы и генераторы трафика, образующие сегмент топологии сети УлГТУ в среде сетевого симулятора NS2. Схематично выбранный сегмент представлен на рис. 1.

gw

Рис. 1. Сегмент моделирования сети

Выбор произведен по принципу – наиболее важные критичные компоненты корпоративной сети, внимание которым должно уделяться в первую очередь.

Разработка модели в среде NS2. Рассмотрим базовые принципы создания модели в среде NS2. Инициализация модели в среде эмулятора производится командой set ns [new Simulator], которая создает объект класса Simulator (соответственно, объекту ns доступны методы унаследованного класса). Для отражения результатов имитации используются два подхода: запись трэйсов (trace) в файл (данные о пакетах) и (или) запись сценария анимации (nam). Для этого следует использовать метод open, например:

$ns trace-all $tfile1

$ns namtrace-all $namf1

Таким образом, будут созданы файлы трэйсов и анимации: simul.tr и simul.nam: соответственно для последующего анализа трафика процесса моделирования, и для анимирования результатов с помощьюутилиты nam.Длязавершенияпроцесса имитации используется метод finish , с помощью которого не только закрываются файлы результатов, но и определяются действия, которые необходимо выполнить по окончании моделирования (например – удаление объектов, запуск аниматора, обработка результатов). Запуск и останов имитации производится с помощью методов $ns run и $ns “finish” , соответственно.

Узлы и каналы связи. Для описания узлов имитационной модели используется метод node класса Simulator - set node [ ns node]. Для идентификации узлов при визуализации результатов с помощью аниматора NAM возможно использование метода label - node0 sample_node, использование цветовой гаммы реализовано методом color - ns color i red. Ниже представлен листинг блока описания узлов разработанной модели:

-

# телекоммуникационный сервер

set kn0 [$ns node]

-

# телекоммуникационный сервер

set or0 [$ns node]

-

# маршрутизатор

set gw0 [$ns node]

-

# корневой маршрутизатор

set coregw0 [$ns node]

-

# локальная сеть

set lan0 [$ns node]

$ns at 0.0 "$lan0 label LAN"

-

# внешняя сеть Интернет

set ext0 [$ns node]

$ns at 0.0 "$ext0 label EXTERNAL"

-

# коммутатор 3 уровня

set sw0 [$ns node]

$ns at 0.0 "$sw0 label SW-0"

-

# коммутатор 3 уровня

set sw1 [$ns node]

$ns at 0.0 "$sw1 label SW-1"

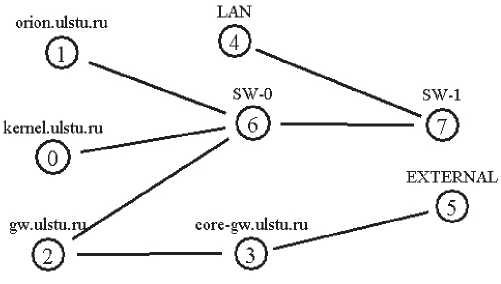

После создания узлов необходимо описать каналы связи между ними с помощью методов duplex-link либо simplex-link - $ns duplex- link $node0 $node1 10Mb 10ms DropTail. Метод duplex-link описывает двухстороннее соединение, тогда как simplex-link описывает однонаправленное соединение (например – спутниковые однонаправленные каналы связи). В симуляторе любая исходящая очередь узла представлена как часть каждого соединения входа данного узла. В описании соединения необходимо указать метод обработки переполнения очереди. Следует заметить, что существует такие опции как Random Early Discard, Fair Queueing, Deficit Round Robin, Stochastic Fair Queuing и DropTail. С помощью визуализатора NAM может быть представлена топология моделируемой сети (рис. 2).

Рис. 2. Топология моделируемой сети, полученная с помощью визуализатора NAM

Проведение экспериментов. Для оценки «узких мест» топологии проводились эксперименты, с изменением параметров модели, а именно – характеристик коммуникационных каналов.

Таблица 1. Параметры модели

|

№ |

Наименование |

Узлы |

CBR |

Среда передачи |

|

1 |

Канал kernel – sw0 |

$kn0 - $sw0 |

100Mb/s |

100BaseT |

|

2 |

Канал orion – sw0 |

$or0 - $sw0 |

100Mb/s |

100BaseT |

|

3 |

Канал gw – sw0 |

$gw0 - $sw0 |

10Mb/s |

10BaseT |

|

4 |

Канал gw -coregw |

$gw0 - $coregw0 |

2Mb/s |

E1 |

|

5 |

Канал coregw - UVEN |

$ext0 - $coregw0 |

512Kb/s |

10BaseT |

|

6 |

Канал sw0 – sw1 |

$sw0 - $sw1 |

1Gb/s |

1000Base- SX |

|

7 |

Канал sw1 – ЛВС |

$sw1 $lan0 |

100mbit/s |

100BaseT |

В таблице 1 приведены исходные данные и результаты некоторых экспериментов, проводимых с целью выявления «узких» нагруженных участков сети.

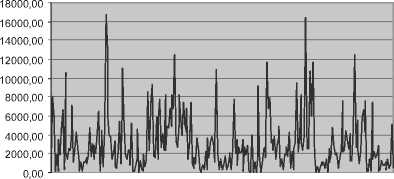

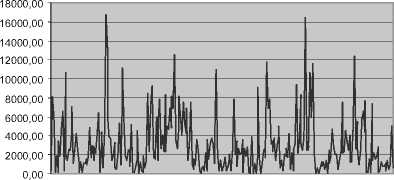

При заданной рабочей нагрузке получаем результаты, показанные на рис. 3.

Kernel - LAN

Теоретическая пропускная способность: 100 Мбит/с

Пиковая нагрузка: 16698,90 Кбит/с

Средняя нагрузка: 3078,31 Кбит/с

их свойства широко используются в реальных вычислительных сетях и т.д.;

-

- доступно широкое использование анимации;

-

- пользователи способны легко понять внутреннюю логику и алгоритмы GPSS;

-

- интерфейс прост и удобен;

-

- позволяет оперировать непосредственно понятиями имитируемой системы.

Kernel - SW0

Теоретическая пропускная способность: 100 Мбит/с

Пиковая нагрузка: 36971,20 Кбит/с

Средняя нагрузка: 13923,40 Кбит/с

Формализованные модели систем

Формализованная модель тонкого клиента. Тонкий клиент реализует только презентационную логику – прикладной интерфейс для пользователя. Алгоритм взаимодействия модели будет выглядеть следующим образом (см. рис. 4).

На диаграмме видно, что основной функцией для тонкого клиента является – генерация запроса, а, следовательно, основная характеристика – частота генерации запроса.

1: ввод задания

Тонкий

2: генерация запроса

Презентационная логика

3: обращение к серверу

4: обработка

Сервер

: Пользователь

6: получение результата

5: отклик

Orion - LAN

Теоретическая пропускная способность: 100 Мбит/с

Пиковая нагрузка: 16698,90 Кбит/с

Средняя нагрузка: 3133,01 Кбит/с.

Рис. 3. Результаты моделирования

Имитационное моделирование с применением инструментария GPSS

Система имитационного моделирования GPSS. Система GPSS World, разработанная компанией Minuteman Software (США), является мощной средой компьютерного моделирования общего назначения, разработанная для профессионалов в области моделирования. Можно выделить следующие причины популярности пакета:

- наиболее важные классы объектов (требования (транзакты), каналы, накопители и др.) и

Рис. 4. Модель тонкого клиента

Формализованная модель толстого клиента. Толстый клиент объединяет в себе презентационную логику и бизнес-логику и представляет собой обычную архитектуру персонального компьютера. Ниже приведен алгоритм взаимодействия компонентов данной модели (см. рис. 5).

Основными функциями толстого клиента являются генерация запроса, анализ запроса, обработка запроса. Основные характеристики: частота генерации запроса, время обработки запроса, занятость (выходная переменная).

Свойство занятость является характеристикой компоненты бизнес-логика, поэтому в модели тонкого клиента данное свойство не рассматривалось. Данная переменная показывает загруженность объекта (толстого клиента, сервера) при существующем потоке запросов (наличии определенных бизнес-процессов) и запас бизнес-процессов в сети.

Формализованная модель сервера. Любой сервер характеризуется типом ресурса, к которому он предоставляет доступ. В общем виде, сценарий основного варианта использования можно

представить в виде диаграммы сотрудничества (см. рис. 6).

Толстый клиент

-

2: генерация запроса

: обращение к бизнес-лог ике

9: обработка запроса

логика

Приложение принятий решений

Бизнес-

4: анализ запроса логика

12: получение резуль

: Пользователь

1: вводзадания 3

—^ I Презентационная

сервера Сервер

Приложение обработки транзакций

Рис. 5. Модель толстого клиента

Основные функции сервера анализ запроса, обработка отклика запрашиваемого ресурса, занятие ресурса (обработка запроса). Основные характеристики: время отклика ресурса, время обработки запроса, занятость.

Время отклика ресурса зависит от вида сервера (ftp-сервер проверяет параметры авторизации, proxy-сервер информация в кэш-памяти или в сети). Время обработки запроса зависит от типа запрашиваемого ресурса, то есть от вида сервера.

2: анализ запроса

-

5: обработка отклика

Сервер

Доступ к ресурсу

3: запрос к ресурсу

6: если можно, занимаем

Бизнес-

логика

Клиент

1: запрос к се

8: отклик сервера

Рис. 6. Модель сервера

4: отклик ресурса

7: освобождаем

В реальных системах оперативной обработки данных используется квантовая технология. Для обслуживания отдельной заявки отводится постоянный квант времени q, достаточный для выполнения нескольких тысяч операций. Если работа была выполнена за время q, она покидает систему. В противном случае она вновь поступает в конец очереди и ожидает предоставления ей очередного кванта процессорного времени.

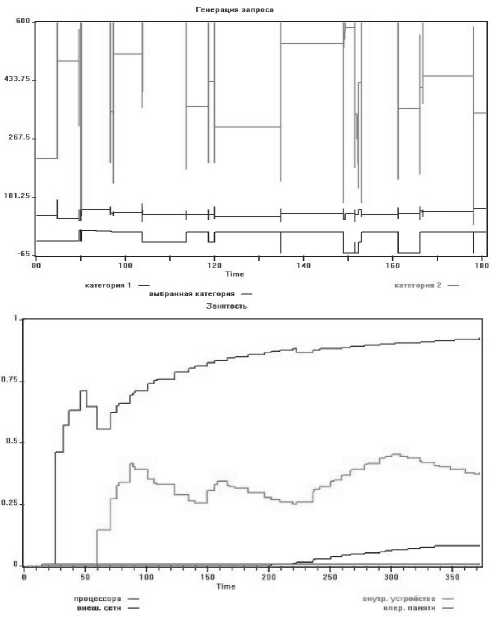

Результаты моделирования «тонких» клиентов в корпоративной сети

В эксперименте использовались proxy-сервер и 20 клиентов. Результаты моделирования сведены в таблице 2.

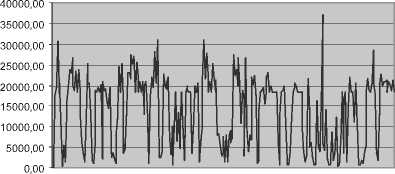

В таблице 1 представлены только основные характеристики модели. Ниже представлены гра- фики различных переменных (см. рис. 7), характеризующие данную модель.

Таблица 2. Proxy-сервер + 20 тонких клиентов

|

Переменные |

Эксперименты |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Входящие |

||||

|

Частота генерации запроса (сек) |

240 |

360 |

24 |

60 |

|

Процент повторного запроса (%) |

85 |

80 |

90 |

80 |

|

Средний объем запроса категории 1 (байт) |

50 |

20 |

50 |

100 |

|

Средний объем запроса категории 2 (байт) |

500 |

300 |

500 |

400 |

|

Быстродействие процессора (байт/с) |

600 |

200 |

1500 |

1500 |

|

Вероятность нахождения в кэшпамяти ср.значение (%) |

60 |

50 |

20 |

40 |

|

Вероятность нахождения во внутренней сети (%) |

60 |

30 |

10 |

65 |

|

Выходящие |

||||

|

Занятость процессора сервера |

0.577 |

0.556 |

0.999 |

0.876 |

|

Среднее время ожидания в очереди к процессору |

1.09 |

0.65 |

1979 |

185 |

|

Занятость операционной памяти |

0.001 |

0.055 |

0.953 |

0.446 |

|

Занятость устройства внутренней сети |

0.328 |

0.332 |

0.146 |

0.926 |

|

Среднее время ожидания в очереди к устройству |

2.241 |

6.42 |

15.26 |

842 |

|

Процент запросов категории 1 |

0.624 |

0.568 |

0.154 |

0.654 |

|

Процент повторов |

0 |

0 |

4.19 |

0 |

Данный эксперимент характеризует ситуацию с небольшой нагрузкой на сеть. Редкая генерация запросов, небольшие объемы запрашиваемой информации, хорошие характеристики сервера, и, следовательно, небольшая загруженность оперативной памяти и средняя загруженность процессора. Загруженность внутреннего устройства получилась выше, так как вероятность попадания на него выше, чем во внешнюю сеть.

Обработка запроса генерируется по нормальному распределению с рассчитываемым средним значением обработки запроса в кэш-памяти, во внутренней сети и внешней.

Рис. 7. Результаты моделирования сети, включаю- щей proxy-сервер и 20 клиентов

Выводы

На основе вышеприведенного материала можно сделать следующий вывод. Оба рассмот- ренных инструментария могут быть эффективны для моделирования вычислительных сетей предприятий и организаций. Более гибкой в настройке можно считать систему NS2, поскольку многие функциональные модули проектируются с использованием подключаемых библиотек. Одновременно данная система требует достаточно глубоких знаний в области программирования.

Система GPSS является более простой в применении и не обладает развитыми средствами визуализации и настройки, какие имеются у NS2. Ее можно рекомендовать для построения несложных и неинтегрированных информационных систем моделирования вычислительных сетей.

Список литературы Примеры реализаций систем имитационного моделирования вычислительных сетей

- Шеннон Р. Имитационное моделирование систем: искусство и наука. М.: Мир, 1978. -С. 167-185.

- Столлингс В. Современные компьютерные сети. 2-е изд. СПб: Питер, 2003. -С. 25-43.

- Лихтциндер Б.Я., Симонова Е.В. Применение системы имитационного моделирования локальных вычислительных сетей в учебном процессе. Тезисы докладов IV РНМК «Пути и методы совершенствования учебного процесса». Самара, 1995. -С. 12-14.