Принципы адаптивного управления процессами в эколого-экономических системах с использованием информационных технологий

Автор: Журавель Виталий Федорович

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

В докладе рассмотрены принципы разработки адаптивного управления инновационными технологическими процессами в эколого- экономических системах с использованием информационных технологий.

Эколого-экономическая система, адаптивное управление производственными процессами, принятие управленческих решений

Короткий адрес: https://sciup.org/140215648

IDR: 140215648 | УДК: 338.436.33;

Текст научной статьи Принципы адаптивного управления процессами в эколого-экономических системах с использованием информационных технологий

Предложенная на Всемирной конференции по окружающей среде и развитию, проходившей в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, концепция устойчивого развития позволяет сформулировать методологию новых производственно-экономических систем для различных государств и регионов на современном этапе развития. В общем виде такая система должна представлять собой совокупность целостных упорядоченных и взаимосвязанных подсистем и элементов, взаимодействующих в том или ином виде в процессе функционирования по обеспечению своего предназначения и достижению экологической цели, например, сохранению почвенного плодородия. При этом эффективность функционирования системы будет зависеть от глубины ее членения на составные части, определяемой масштабом системы, а самое главное - от механизма управления ее устойчивостью [5]. Для того чтобы организовать решение системы проблем при разработке управленческих решений в рамках эколого-экономической системы производства, воспользуемся методическим подходом Ю. Г. Учителя, А. И. Тернового, К. И. Тернового [3].

Прежде всего, введем базовую систему координат (БСК), которая позволит нам задать систему управления как целостный набор элементов, отношений и свойств, проводить измерения и системное моделирование происходящих процессов управления. Поскольку развитие и функционирование эколого-экономической системы производства и ее бизнес-процессов проходят в пространстве, а также во времени и характеризуются некоторым информационным потенциалом, то базовая система координат должна представлять собой прямоугольную трехмерную систему координат со следующими осями: S - пространственная ось; t - ось времени; Ip - координатная ось, отображающая уровень информационного потенциала, т.е. степень определенности или неопределенности информации о внешней и внутренней среде эколого-экономической системы.

Например, нам необходимо решить проблему измерения прибыли в эколого-экономической системе как коммерческой цели. Это значит задать координаты целей эколого-экономической системы в пространстве S(ц 1 ,ц 2 ,..., ц n ) , во времени Т(t 1 ,t 2 ,...,t n ) и с учетом информационного потенциала I p (i 1 ,i 2 ,...,i n ) . Причем при измерении коммерческой цели – прибыли – необходимо в БСК определиться с целостной системой целей, т. е. выделить составляющие ее элементы и подсистемы, отношения и системные свойства.

Известно, что содержание процесса операциональной постановки системы целей определяется тремя системными параметрами стрелы целеполагания: 1 – исходное состояние системы; 2 – желаемый конечный результат или состояние функционирования системы; 3 – этапы и правила (алгоритмы) перехода от исходного состояния к конечному, которые должны быть заданы в пространстве и во времени.

В нашем случае существующее и будущее или желаемое состояние эколого- экономической системы может характеризоваться целями прибыли, ликвидности, риска и другими. Однако, помимо коммерческих целей, в эколого-экономической системе существуют социальные цели, а также цели, ориентированные на охрану природной среды и рациональное природопользование. Следовательно, эти три целевых направления будут представлять собой некую целостность, а значит, должны удовлетворять свойству «золотого сечения», по аналогии с «золотой пропорцией» Л. Пачоли. Так, коммерческие цели должны составлять малую часть целостности (0,38), социальные цели – большую часть целостности (0,62), а цели экологические, ориентированные на охрану природной среды, должны составлять всю целостность (1).

Таким образом, с введением БСК появляется основа для формирования научно обоснованного критерия эффективности принятия управленческого решения. Для этого каждый из целевых показателей (прибыль, ликвидность и риски) как составляющая конечного результата должен быть структурирован. Так, структуризация прибыли в пространстве и во времени, например выделение прибыли на уровне агроландшафта или его структурной единицы во времени и с учетом информационного потенциала, должна будет определяться следующими подсистемами и рассчитываться по формуле:

Пчист.= ∑Vi*Ц I – (Зпост. + ∑Vi*Зпер.i) + (ФОд – ФОр) + (ВРд – ВРр) – Нал., где Пчист. – чистая прибыль;

Vi – объем производства i -го вида продукции;

Ц I – цена единицы i -го вида продукции;

З пост – постоянные затраты;

З пер.i – переменные затраты на производство i -го вида продукции;

ФО д и ФО р – финансовые доходы и расходы;

ВР д и ВР р – внереализационные доходы и расходы;

Нал . – налоги.

Как видим, определяющим фактором, влияющим на величину прибыли от реализации товарной продукции, является изменение объемов производства и реализации продукции. При прочих равных условиях зависимость прибыли от этого фактора прямо пропорциональна. Отсюда вытекает вывод о необходимости постоянного технического обновления и повышения эффективности производства, т. е. обязательного инновационного развития агроэкосистемы за счет улучшения экологической результативности.

Значит, принципиальную схему решения системы проблем можно представить в следующем виде: – постановки системы проблем на основе SWOT -анализа; – определения критериев эффективности и ограничений, вытекающих из системы целей, а также формирование системы альтернатив; – построения «дерева» решений на основе стрелы целеполагания.

В первом блоке в рамках системно- целевого подхода происходит постановка системы проблем. Причем поскольку решение отдельно взятых проблем не способствует эффективной работе, то решают взаимосвязанные проблемы (материально-техническое снабжение – производство – сбыт), а также находят оптимальное решение для достижения заданных целей. Для этого формируется достаточный информационный потенциал посредством SWOT-анализа, в ходе проведения которого получают информацию как о внутренней среде эколого-экономической системы (силе и слабости), так и о вешней среде (угрозах и возможностях).

В рамках второго блока для формирования целевой (критериальной) функции на начальном этапе решения системы проблем должны быть четко определены цели. Основными целевыми критериями здесь выступают: увеличение прибыли (за счет увеличения объемов производства, снижения затрат и др.), увеличение экологической результативности, повышение ликвидности (рост объема наличности) и минимизация рисков от принимаемых решений. После определения целей и постановки системы проблем по каждому подпроцессу создается система альтернативных решений. Наиболее приемлемые альтернативы отбираются в соответствии с заданной системой критериев эффективности и системой ограничений, касающихся параметров внутренней и внешней среды.

Третий блок включает постановку тактических целей как средства достижения стратегических, а также технологию перехода системы от существующего состояния к желаемому. Весь путь перехода к желаемому состоянию разбивается на этапы, на каждом из которых определяются точки принятия решений. Комплекс решений представлен в виде «дерева» решений с оценочной вероятностью исходов событий (принятых решений), что позволяет более эффективно осуществлять те или иные мероприятия.

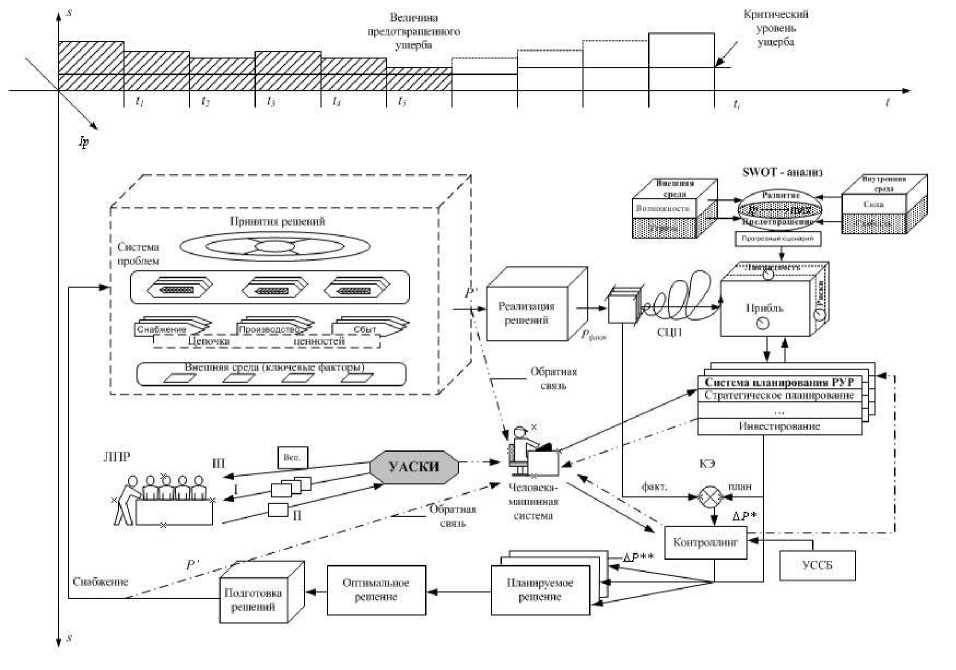

Сформулированные принципы решения системы проблем позволяют синтезировать в целом систему адаптивного управления инновационными технологическими процессами эколого-экономической системы (рис.1).

Из схемы видно, что для ее эффективного функционирования предусмотрены пять основных блока системы, обеспечивающих:

– решение системы проблем;

– процесс управления подготовкой, принятием и реализацией решений (планирование);

– подготовку, принятие и реализацию управленческих решений в системе (последовательное снятие неопределенности);

– определение критериев эффективности и ограничений, вытекающих из системы целей, а также формирование системы альтернатив и контроля ЛПР (УАСКИ);

– контроллинг, обеспечивающий обратную связь между фактическими результатами и стратегическими целями предприятия и процесс самонастройки структурных элементов механизма на достижение целей системы.

Рис. 1. Схема адаптивного принятия управленческих решений в эколого-экономической системе.

Так, стратегический SWOT-анализ в сочетании с процедурами управления по слабым сигналам из будущего (УССБ), снимая неопределенность, должен будет формировать достаточный для принятия решений потенциал [1]. Снятие неопределенности в рамках УССБ- процедуры предполагает:

– фиксацию в базовой системе координат особого временного интервала, когда слабый сигнал о важных событиях перерастает в сильный;

– системный синтез таких интервалов в процессе стратегического SWOT- анализа, формирование прогнозного сценария и последующую корректировку целей;

– выявление «окон» стратегического плана для выработки альтернативных вариантов внутрифирменного планирования;

– выработку как минимум трех вариантов плана подготовки, принятия и реализации системы управленческих решений.

Содержание третьего блока управления системой раскрывается в терминах процессного подхода тремя этапами.

Первый этап – это процесс подготовки решений, который включает следующие элементы:

– операциональное задание целей в базовой системе координат;

– постановка проблем;

– формирование критериев и ограничений;

– задание системы альтернатив.

Второй этап – это процесс принятия решений, который как систему можно представить следующими процедурами:

– организация командной работы;

– уточнение и утверждение критериев эффективности и системы ограничений;

– настройка машинной составляющей человеко-машинной системы для обеспечения компьютерной поддержки процесса принятия решений;

– постановка проблем в рамках бизнес-процесса;

– фильтрация альтернатив с помощью человеко-машинной системы;

– прогнозирование исходов по каждой альтернативе;

– решение системы проблем: утверждение и документальное оформление перечня обязательных решений во времени и пространстве, выбор варианта упорядоченной последовательности решений и увязка ее с финансированием, синхронизация процедур принятия решений, утверждение укрупненного плана реализации решений.

Третий этап – это процесс реализации решений, который включает:

– разработку детального графика реализации решений;

– организацию работ и активизацию работников на выполнение принятых решений;

– учет и контроль отклонений в ходе реализации решений;

– анализ и синтез отклонений (причины, следствия, виновники);

– координация и регулирование отклонений процесса выполнения принятых решений.

Особое место в процессе принятия и реализации решений занимает пятый блок – контроллинг. Представленный в нижней части схемы управления блок стратегического и оперативного контроллинга призван обеспечить управление процессом достижения конечных целей системы. Таким образом, предложенная система адаптивного управления инновационными технологическими процессами в эколого-экономической системе позволит при принятии сложных нестандартных решений, носящих многокритериальный характер, использовать человеко-машинную систему, организовать систему устойчивого товарного производства путем рационального использования природной емкости сложившихся агроландшафтов, например, адаптировав систему земледелия к особенностям климата, рельефа, почвам за счет оптимизации технологического воздействия.

эколого-экономическая система, адаптивное управление производственными процессами, принятие управленческих решений ecologo-economical system, production processes adaptive management, administrative decision making

Список литературы Принципы адаптивного управления процессами в эколого-экономических системах с использованием информационных технологий

- Ансофф, И. Стратегическое управление: [Текст]/И. Ансофф; сокр. пер. с англ. -М.: Экономика, 1989. -286 с.

- Казаринов, Л. С. Элементы теории систем: Основы методологического проектирования сложных систем [Текст]/Л. С. Казаринов. -Челябинск: ЧПТИ, 1980. -Ч. 2. -79 с.

- Учитель, Ю. Г. Разработка управленческих решений [Текст]: учебник для вузов/Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -383 с.

- Хан, Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: [Текст]/Д. Хан; пер. с нем./; под ред. и с пред. А. А. Турчака. -М.: Финансы и статистика, 1997. -412 с.

- International Chamber of Commerce. The Business Charter for Sustainable Devolopment. N.Y.: ICC, 1991. [http://www.iccwbo.org/home/environment_and_energy/charter.asp]