Принципы оказания хирургической помощи при ранениях прямой кишки

Автор: Ким И.Ю., Панов В.В., Мусаилов В.А., Сычёв Д.А., Абдурахманов Р.Ф.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. За последние десятилетия в хирургии повреждений стали доминировать огнестрельные осколочные и минно-взрывные ранения. Современная боевая огнестрельная травма характеризуется сочетанными и множественными повреждениями различных анатомических областей, большой частотой гнойно-септических осложнений, стойкой инвалидностью и высокой летальностью. Несмотря на совершенствование современных средств бронезащиты, нет тенденции к снижению категории проникающих ранений таза с повреждением прямой кишки, которую можно отнести к крайне тяжелым как по течению патологического процесса, так и трудными в диагностическом поиске, что требует дальнейшего изучения указанной патологии. Цель: изучить частоту и локализацию ранений прямой кишки, особенности диагностики и лечения на этапе оказания квалифицированной хирургической помощи, варианты и последовательность выполнения оперативных вмешательств, ранние осложнения. Материалы и методы: проведен проспективный анализ оказания хирургической помощи при ранениях прямой кишки пациентам, поступающим в передовые медицинские организации и в хирургический стационар ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ из района проведения СВО. При этом изучена медицинская документация, включающая первичные медицинские карточки, протоколы выполненных оперативных вмешательств предыдущих этапов медицинской помощи. Анализируемая группа раненых относится к одной возрастной группе, с одинаковыми условиями прохождения военной службы, быта и питания, что повышает репрезентативность полученных результатов. Результаты: в работе использовалась шкала повреждений прямой кишки (AAST). Степень ранения определялась, либо исходя из данных протоколов оперативных вмешательств предыдущих этапов оказания медицинской помощи, либо интраоперационно при выполнении программных релапаротомий. Подавляющее большинство раненых (86,4%) поступало на этап оказания квалифицированной медицинской помощи в первые сутки от момента ранения. Доля осколочных ранений (88,2%) преобладала над пулевыми (11,8%). В абсолютном большинстве случаев локализация входного отверстия располагалась в ягодичной области (61,7%). Множественный характер повреждений, сочетающийся с ранениями других органов и систем, зафиксирован в 87,6% при внутрибрюшинных повреждениях, в 85,5% — при внебрюшинной локализации. При этом наиболее часто в сочетании с ранением внутрибрюшинного отдела прямой кишки отмечено повреждение тонкой кишки (23,1%), костей таза (19,0%), ободочной кишки (15,2%), при внебрюшинной локализации, соответственно, — мочевого пузыря (54,1%), костей таза (27,3%). Повсеместно тактика одномоментного хирургического лечения применялась в 48,3%, многоэтапного хирургического лечения — в 51,7%. При хирургическом лечении ранений прямой кишки обеих локализаций, в 92,0% случаев выполнялось формирование разгрузочной стомы. В 8,0% случаев разгрузочная стома не формировалась, операция заканчивалась ушиванием раны прямой кишки. В 0,8% случаев отмечена несостоятельность дистальной культи прямой кишки, в 3,4% — развитие внутритазовой флегмоны. Имели место случаи поздней диагностики изолированных ранений прямой кишки внебрюшинной локализации, что обусловлено скудными клиническими данными, короткими сроками пребывания на этапах медицинской эвакуации. В 1,7% случаев отмечено наступление летального исхода на фоне прогрессирования внутритазовой флегмоны, сепсиса, полиорганной недостаточности. Заключение: ранения прямой кишки, особенно внебрюшинной локализации, занимают не лидирующее, но важное место в структуре боевой хирургической травмы. Своевременное выявление повреждения прямой кишки, определение оптимальной хирургической тактики, позволяет избежать или снизить риск развития гнойно-септических осложнений. Основными тактическими задачами при ранениях прямой кишки следует считать: прекращение пассажа по прямой кишке, отмывание дистального отдела толстой кишки, дренирование клетчаточных пространств таза при внебрюшинных повреждениях.

Ранение прямой кишки, осколочные ранения, хирургическое лечение, внебрюшинные и внутрибрюшинные повреждения

Короткий адрес: https://sciup.org/140307068

IDR: 140307068 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_2_52

Текст научной статьи Принципы оказания хирургической помощи при ранениях прямой кишки

За последние десятилетия в связи с постоянным ведением локальных войн и вооруженных конфликтов, в хирургии повреждений стали доминировать огнестрельные осколочные и минно-взрывные травмы [1–3]. Современная боевая огнестрельная травма характеризуется сочетанными и множественными повреждениями различных анатомических областей (65,0–70,0%), большой частотой гнойно-септических осложнений (36,0–65,0%), стойкой инвалидностью (40,0%) и высокой летальностью (39,0–45,0%) [4].

Несмотря на совершенствование современных средств бронезащиты, остается достаточно большой доля проникающих повреждений, среди которых ранения таза достигают 2,6–4,7% [5].

Ранения прямой кишки (РПК) можно отнести к категории крайне тяжелых ранений, а их лечение — к одной из самых трудоемких, так как в последующем будет необходимо не только восстановить пассаж кишечного содержимого по толстой кишке при выраженных рубцовых изменениях, протяженных дефектах зоны ранения, а также нередко с наличием очага хронической гнойной инфекции (остеомиелита костей таза). При этом осложнения достигают 86,0%, а летальность — 41,9–53,3% [6–8].

Общее количество дефектов и ошибок при боевых проникающих ранениях живота достигает 9,7%. Первоначально неправильный диагноз устанавливается в 2,9%, дефекты оперативного лечения составляют 4,9% случаев. Ошибки в диагностике повреждений внутренних органов брюшной полости приводят к соответствующим техническим ошибкам проводимого оперативного вмешательства. Общее количество дефектов в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе (1994–1996; 1999–2002) было больше, чем в Афганистане (1979–1989) — 15,8% и 9,7%, соответственно. Больше было дефектов диагностики — 7,7 и 2,9%, а, соответственно, и техники оперативных вмешательств — 11,4 и 4,9% [9].

Цель исследования

Изучить частоту РПК, их локализацию, сочетание повреждений с другими органами, особенности диагностики и лечения на этапе квалифицированной хирургической помощи, варианты и последовательность выполнения оперативных вмешательств, ранние осложнения.

Материал и методы

Пациенты с РПК, поступившие в ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ составили 2,7% от всех раненых в область живота и таза. Возраст пострадавших составил 34,3±4,2. Пол всех пострадавших мужской, что обусловлено особенностями военной службы и выполняемыми задачами по предназначению.

Данные об объеме оперативных вмешательств огнестрельных РПК были получены из первичных медицинских карт, протоколов операций предыдущих этапов медицинской эвакуации (ЭМЭ), медицинских карт стационарного больного.

Произведен анализ частоты и локализации РПК, результаты дооперационной диагностики, варианты хирургических пособий, ранние осложнения у поступавших из района проведения СВО.

Результаты и обсуждение

Для решения поставленных задач, анализу была подвергнута медицинская документация пациентов только с подтвержденными РПК.

В работе нами использовалась шкала повреждений прямой кишки American Association for the Surgery of Trauma — AAST. Степень ранения определялась либо исходя из данных протоколов оперативных вмешательств предыдущих этапов оказания медицинской помощи, либо интраоперационно при выполнении программных релапаротомий.

Распределение РПК по степени повреждения представлены в таблице 1.

При изучении результатов обследования и лечения пациентов с РПК различной локализации, установлено, что доля осколочных ранений составила 88,2% и превалировала над пулевыми (11,8%).

В абсолютном большинстве случаев (85,6%) был отмечен слепой характер ранения. В 14,4% — сквозной, при котором выходное отверстие зафиксировано в надлобковой, поясничной областях, на бедре.

Табл. 1. Распределение повреждений прямой кишки по шкале AASТ

|

Степень |

Внутрибрюшинный отдел, % |

Внебрюшинный отдел, % |

|

I |

12,2 |

54,3 |

|

II |

24,1 |

31,1 |

|

III |

56,4 |

12,0 |

|

IV |

7,3 |

2,6 |

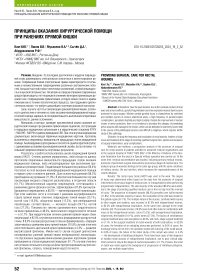

Рис. 1. Варианты различных поражающих элементов, удаленных в ходе оперативных вмешательств.

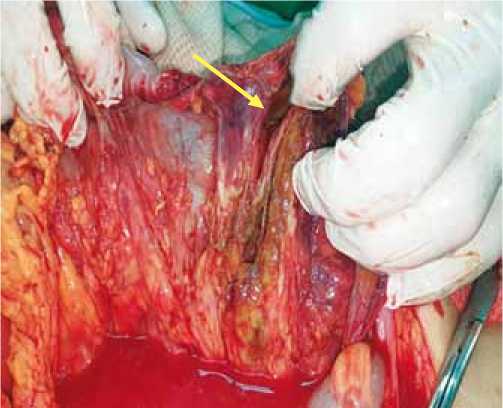

Рис. 2. Сочетание ранения внутрибрюшинного отдела прямой кишки с восходящей ободочной кишкой.

Доля изолированных повреждений внутрибрюшинного отдела прямой кишки составила 12,4%, внебрюшин-ной локализации — 14,5%. В подавляющем большинстве случаев (87,6% при внутрибрюшинных повреждениях, 85,5% — внебрюшинных) отмечен сочетанный характер повреждений, обусловленный баллистическими свойствами современных ранящих снарядов, такими как скорость полета, масса снаряда, его размер, кинетическая энергия, склонность к деформации и фрагментации [10; 11]. Варианты ранящих снарядов представлены на рисунке 1.

Распределение по уровню повреждения прямой кишки представлено в таблице 2.

Наиболее часто в сочетании с ранением внутрибрюшинного отдела прямой кишки отмечено повреждение тонкой кишки (23,1%), костей таза (19,0%), ободочной кишки (15,2%), что несомненно обусловлено топографическими особенностями расположения органов, большой кинетической энергией ранящих снарядов. При внутрибрюшинной локализации ранения, в сочетании с прямой

Табл. 2. Распределение ранений по уровню повреждения прямой кишки

|

Отдел прямой кишки |

Частота ранений, % |

|

Ректосигмоидный отдел |

26,4 |

|

Верхнеампулярный |

34,7 |

|

Среднеампулярный |

13,1 |

|

Нижнеампулярный |

19,5 |

|

Анальный канал |

1,3 |

|

Сочетание повреждения отделов прямой кишки |

5,0 |

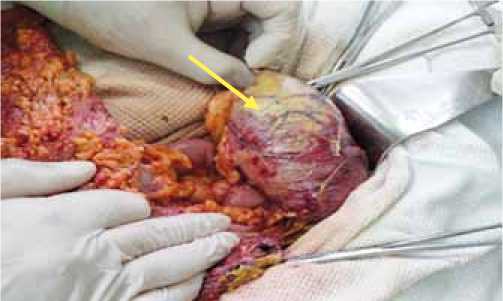

Рис. 3. Сочетание ранения прямой кишки с повреждением питающих сосудов ободочной кишки, некрозом последней.

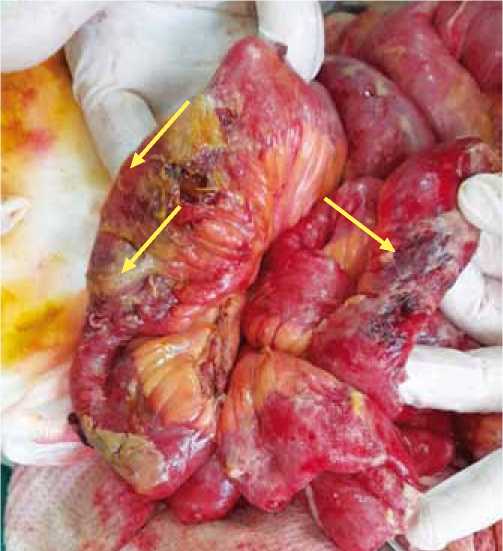

Рис. 4. Сочетание ранения внутрибрюшинного отдела прямой кишки с тонкой кишкой.

кишкой, наиболее часто имелись повреждения мочевого пузыря (54,1%), костей таза (27,3%) (Рис. 2–4).

Частота РПК, как изолированных, так и в сочетании с другими повреждениями представлена на диаграмме (Рис. 5).

Рис. 5. Характеристика РПК в зависимости от локализации повреждений.

При анализе входящего потока установлено, что локализация входного отверстия в абсолютном большинстве случаев располагалась в ягодичной области (61,7%). Реже входное отверстие определялось в проекции передней брюшной стенки (18,5%), в поясничной области (11,7%), в проекции паха (5,9%). Отмечены единичные случаи торакоабдоминальных ранений (1,6%), сопровождавшихся повреждением в том числе и внутрибрюшного отдела прямой кишки. В 0,6% входное отверстие располагалось в проекции бедра. Распределение локализации входного отверстия при РПК представлено в таблице 3.

Распределение локализации входного отверстия при РПК можно объяснить конструктивными особенностями современных средств носимой бронезащиты.

При пельвио-абдоминальных ранениях, в большинстве случаев клиническая картина соответствовала перитониту. Это позволяло в кротчайшие сроки заподозрить проникающий характер ранения с повреждением органов брюшной полости, выставить показания к экстренной операции на этапе квалифицированной медицинской помощи в передовых медицинских подразделениях.

Диагностика внебрюшинных РПК основывалась на данных сбора анамнеза, объективного осмотра, ректального пальцевого исследования, первичной хирургической обработки ран.

При этом следует отметить, что в 93,6% случаев состояние пациента оценивалось, как тяжелое, стабильное, не требовало проведения реанимационных мероприятий. Это позволяло провести опрос жалоб, сбор анамнеза, объективный осмотр. При стабильных гемодинамических показателях, благоприятной медико-тактической обстановке, всем пациентам с ранениями таза выполнялась КТ с контрастированием. Данное исследование позволяло определить размеры ранящего снаряда и его расположение по отношению к органам таза, заподозрить вероятность РПК с учетом локализации входного отверстия.

Следует подчеркнуть, что рентгенологические исследования органов брюшной полости и таза, как наиболее часто используемые и доступные методы лучевой диагностики при огнестрельной травме, не позволяют достовер-

Табл. 3. Локализация входного отверстия при РПК

При поступлении пациента в ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ обращали внимание на локализацию входных и выходных отверстий ранения. При их расположении в проекции таза проводили ряд дополнительных диагностических исследований, направленных на выявление РПК — RRS, КТ живота и таза с контрастированием.

При изучении данных входящего потока в 0,8% случаев от всех случаев с подозрением на РПК выполненная интраоперационно видеоэндоскопия дистальных отделов толстой кишки позволила исключить повреждение прямой кишки и устранить выведенную петлевую невскрытую сигмостому, тем самым значительно снизить срок стационарного лечения, реабилитационных мероприятий.

На всех ЭМЭ тактика одномоментного хирургического лечения применительно к РПК применялась в 48,3% случаев. В 51,7% случаев была выбрана тактика многоэтапного хирургического лечения, с возможностью выполнения запрограммированной релапаротомии на этапах медицинской помощи, что было вполне обосновано при сочетанном и множественном характере повреждений других органов и систем.

Следует отметить, что время войны во Вьетнаме, в отношении РПК, Лавенсоном и Коэном (G. Lavenson and A. Cohen) была разработана и внедрена тактика «4D». Данная тактика «четырех Д» (debridement, diversion, drainage, and distal washout — хирургическая обработка раны, отведение кишечного содержимого, дренирование и дистальное промывание) стала стандартным методом лечения травм прямой кишки [14; 15]. И мы придерживались данной тактики в своей работе.

Характеристика объемов выполненных хирургических вмешательств на передовых этапах медицинской помощи и в ФГКУ «1602 ВКГ» Минобороны России при РПК и их частота представлена в таблице 4.

При анализе результатов работы как передовых этапов медицинской помощи, так и нашего, отмечено, что в 92,0% случаев выполнялось формирование разгрузочной стомы. В 8,0% случаев разгрузочная стома

Табл. 4. Объем выполненных оперативных вмешательств при РПК

|

Объем оперативных вмешательств |

Частота выполнения, % |

|

Повреждение внутрибрюшинного отдела прямой кишки |

|

|

Ушивание раны, петлевая сигмостомия |

22,2 |

|

Ушивание раны без выведения сигмостомы |

5,1 |

|

Обструктивная резекция по типу Гартмана |

24,7 |

|

Повреждение внебрюшинного отдела прямой кишки |

|

|

Ушивание раны, разгрузочная сигмостомия, дренирование пресакрального пространства |

26,4 |

|

Разгрузочная сигмостомия, дренирование параректальной клетчатки |

11,9 |

|

Ушивание раны без дренирования параректальной клетчатки |

2,5 |

|

Резекция прямой кишки, выведение разгрузочной концевой стомы, дренирование пресакрального пространства |

7,2 |

не формировалась, операция заканчивалась ушиванием ран прямой кишки, диаметром не более 1,0 см. В 45,1% случаев дренировалось пресакральное пространство либо параректальная клетчатка. В 2,5% случаев тазовая клетчатка не дренировалась ввиду низкого РПК, а выполнялось широкое рассечение, хирургическая этапная обработка входного отверстия.

Абсолютное большинство раненых (86,4%) поступало на этап оказания квалифицированной медицинской помощи в первые сутки от момента ранения, но имели место и случаи более поздней доставки с предыдущих ЭМЭ. На вторые сутки поступило 11,9%, на третьи — 1,7%.

Если говорить о выявлении осложнений, возникших вследствие поздней диагностики ранений внебрю-шинных отделов прямой кишки, то необходимо учитывать скудность клинико-симптоматических данных на фоне тяжелой сочетанной травмы, применения обезболивающих средств на всех ЭМЭ и сам факт короткого пребывания на ЭМЭ.

Имевшие место осложнения, а именно несостоятельность дистальной культи прямой кишки (0,8%) и развитие внутритазовой флегмоны (3,4%) были отмечены в случаях отказа от дренирования параректальной клетчатки на предыдущих этапах медицинской помощи.

Среди всех имевших место ранних осложнений у пациентов с РПК, при внутрибрюшных повреждениях, наиболее часто были отмечены прогрессирующий огнестрельный перитонит (43,7%) и кишечная непроходимость (24,2%). При внебрюшинных локализациях РПК имели место гнойно-воспалительные осложнения клетчаточных пространств таза с развитием молниеносных форм анаэробной инфекции (1,6%), потребовавшие этапных хирургических обработок ран области таза.

Привести данные по другим осложнениям не представлялось возможным, так как пребывание пациентов с РПК на нашем ЭМЭ составляло 3,0±1,0 суток.

Среди имевших место случаев возможных дефектов хирургического лечения предыдущих этапов медицинской помощи, следует отметить попытки ушивания РПК с дефектом более % диаметра (3,8%), обширных, сквозных ранений (3,1%); формирование петлевой сигмостомы без шпоры (4,6%), со значительным натяжением (1,5%), приводящим как к продолжению поступления калового содержимого в нижние отделы толстой кишки, так и сосудистым нарушениям (1,5%); отказ от отмывания дистального отдела прямой кишки (6,9%).

В 1,7% случаев отмечено наступление летального исхода на фоне прогрессирования внутритазовой флегмоны, сепсиса, полиорганной недостаточности, что было связано с поступлением на этап оказания медицинской помощи спустя 3 суток с момента РПК, не распознанным РПК на предыдущих ЭМЭ.

Выводы

-

1. РПК, особенно внебрюшинной локализации, занимают важное место в структуре боевой хирургической травмы и составляют 2,7%, с преобладанием осколочных (88,2%) над пулевыми (11,8%).

-

2. Наиболее частой локализацией входного отверстия при РПК является область таза (61,7%). В большинстве случаев ранение носило сочетанный характер, как при внебрюшинных повреждениях (85,5%), так и при внутрибрюшинной локализации (87,6%).

-

3. При изучении локализации РПК установлены следующие данные по уровню повреждения: ректосигмоидный отдел — 26,4%, верхнеампулярный — 34,7%, среднеампулярный — 13,1%, нижнеампулярный — 19,5%, анальный канал — 1,3%. Повреждение внутри — и внебрюшинного отделов прямой кишки зарегистрировано в 5,0%.

-

4. При наличии входных или выходных ран в надлобковой, поясничной областях, на бедре, в проекции передней брюшной стенки или в проекции паха необходимо заподозрить наличие РПК и выполнить КТ и эндоскопию дистальных отделов прямой кишки.

-

5. Хирургическая обработка ран, отведение кишечного содержимого путем формирование разгрузочной стомы, дренирование клетчаточных пространств таза и дистальное отмывание толстой кишки являются стандартным методом лечения РПК.

Список литературы Принципы оказания хирургической помощи при ранениях прямой кишки

- Алиев С.А., Алиев Т.Г. Хирургическое лечение огнестрельных ранений груди и живота // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. — 2023. — №18(3). — С.51-57. doi: 10.25881/20728255-2023-18-3-51.

- Денисов А.В., Бадалов В.И., Крайнюков П.Е. Структура и характер современной боевой хирургической травмы // Военно-медицинский журнал. — 2021. — №342(9). — С.12-20. doi: 10.52424/00269050-2021-342-9-12.

- Тришкин Д.В., Крюков Е.В., Чуприна А.П. и др. Методические рекомендации по лечению боевой хирургической травмы. — Санкт-Петербург: Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 2022. — 373 с.

- Есипов А.В., Сухоруков А.Л., Мусаилов В.А. Величина и структура изолированных ранений конечностей в современных локальных конфликтах // Военно-медицинский журнал. — 2023. — №344(3). — С.33-39. doi: 10.52424/00269050-2023-344-3-33.

- Clemens MS, Peace KM, Yi F. Rectal Trauma: Evidence-Based Practices. Clin Colon Rectal Surg. 2018; 31(1): 17-23. doi: 10.1055/s-0037-1602182.

- Китаев А.В., Столярж А.Б., Айрапетян А.Т. Опыт лечения огнестрельных ранений таза с повреждением прямой кишки // Колопроктология. — 2016. — №1(55). — С.94.

- Матиева Э.В. Тотиков В.З., Хестанов А.К. Опыт хирургического лечения больных с огнестрельными ранениями прямой кишки // Актуальные вопросы медицинского права, биомедицинской этики и безопасности пациентов: Материалы межрегиональной научно-практической конференции, Владикавказ, 20–21 апреля 2017 года. — 2017. — С.130-132.

- Тотикова Э.В., Тотиков В.З., Хестанов А.К. Тактика лечения огнестрельных ранений прямой кишки // Колопроктология. — 2019. — №3(69). — С.91.

- Алисов П.Г. Дефекты в лечении огнестрельных ранений живота // Клиническая патофизиология. — 2021. — №27(3) — С.3.

- 10.Тришкин Д.В., Крюков Е.В., Чуприна А.П. и др. Методические рекомендации по лечению боевой хирургической травмы. — Санкт-Петербург: Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 2022. — 373 с.

- Самохвалов И.М., Бадалов В.И., Крюков Е.В. и др. Военно-полевая хирургия: Учебник. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. doi: 10.33029/9704-8037-3-MFS-2023-1-568.

- Светличный Э.В., Мурадян К.Р., Герасименко О.С., Котиков М.А., Гайда Я.И., Енин Р.В. Применение метода ультразвуковой визуализации в удалении инородных тел при огнестрельных ранениях. — 2018. — №24(4). — С.101-104. doi: 10.26641/2307-0404.2018.4.

- Faguy K. Imaging foreign bodies. Radiol Technol. 2014; 85(6): 655-678.

- Jaruwattanachaikul S, Boonyasatid P, Kanlerd A. Management of Rectal Injury. The Thai Journal of Surgery. 2023; 44(2): 46-53.

- Lavenson GS, Cohen A. Management of rectal injuries. Am J Surg. 1971; 122(02): 226-230.