Принципы организации труда профессорско-преподавательского состава

Автор: Генкин Борис Михайлович, Голева Елена Васильевна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Методология и инструментарий управления

Статья в выпуске: 2 (116), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье проводится анализ основных тенденций развития современной мировой цивилизации. Рассматривается взаимосвязь между качеством высшего образования в каждой отдельной стране и уровнем ее социально-экономического развития. На основе проведенного анализа и структуры задач оптимизации предлагается система принципов организации труда профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования.

Тенденции развития цивилизации, высшее образование, международный рейтинг университета, труд преподавателя, принципы организации труда преподавателя

Короткий адрес: https://sciup.org/148320058

IDR: 148320058

Текст научной статьи Принципы организации труда профессорско-преподавательского состава

Принципы обучения в университетах обсуждаются в статьях [4; 8] и др. Основное отличие предлагаемой статьи обусловлено тем, что принципы организации труда преподавателей университетов выводятся из анализа глобальных тенденций социально-экономических процессов развития цивилизации. При этом взаимосвязи изложенных принципов устанавливаются на основе структуры задач выбора оптимального варианта организации учебно-воспитательного процесса университета.

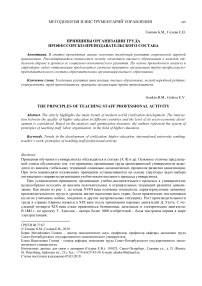

При установлении принципов организации учебно-воспитательного процесса в университетах целесообразно исходить из анализа положительных и отрицательных тенденций развития цивилизации. Как видно из рис. 1, до конца XVIII века основные показатели, характеризующие динамику производительности труда и уровень жизни населения всех стран, были практически постоянными (если не учитывать войны, эпидемии и другие экстремальные ситуации). Рост производительности труда в странах Европы начался в XIX веке после применения паровых двигателей Д. Уатта. С последней четверти XIX века стали применяться бензиновые, дизельные и электрические двигатели. В 1882 г. по проекту Т. Эдисона – автора более 1000 изобретений – была построена первая в мире электростанция.

ГРНТИ 06.77.67

Борис Михайлович Генкин – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики труда Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Елена Васильевна Голева – стажер кафедры экономики труда Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Статья поступила в редакцию 05.03.2019.

Новые идеи в технике, технологии, организации производства стали результатом достижений фундаментальных и прикладных наук. Как видно из рис. 1, с конца XIX века началось улучшение условий жизни населения стран Европы и США. Это стало следствием роста производительности труда, а также деятельности профсоюзных организаций, которые стремились реализовать идеи ученых в области общественных наук. Несомненна положительная роль авторов социалистических и коммунистических идей, в том числе К. Маркса.

От носительные уровни показателей

Обозначения: 1 – производительность труда; 2 – среднедушевое потребление благ; 3 – длительность рабочего года; 4 – экологические параметры, 5 – преступность.

Рис. 1 . Динамика основных процессов развития цивилизации

В странах северной и центральной Европы с 60-х гг. XX века основной является идеология социального партнерства, которая предполагает сочетание условий рыночной экономики и системы социальных гарантий для населения страны. Идея социального партнерства разработана группой экономистов и социологов под руководством Л. Эрхарда, который был канцлером ФРГ в 60-е годы XX века [10]. Система социальной рыночной экономики является иллюстрацией триады Гегеля: тезис → антитезис → синтез. История стран современной Европы иллюстрирует диалектическую спираль Гегеля следующим образом: капитализм → социализм → рыночная экономика и социальное партнерство.

Важным аспектом идеологии социального партнерства является прогрессивная шкала налогов на личные доходы, которая существенно уменьшает имущественное неравенство населения страны. Этический аспект прогрессивной шкалы налогов обусловлен тем, что различие доходов может быть следствием двух основных причин: различием природных способностей и социального положения людей. Дифференциация ставок налогов на личные доходы позволяет уменьшить значимость этих различий. Следовательно, принятая в развитых странах прогрессивная шкала налогов на личные доходы имеет явно выраженный этический аспект.

Основными положительными тенденциями развития цивилизации являются: рост производительности труда на основе результатов научно-технического творчества; рост потребления благ населением развитых и развивающихся стран при сокращении длительности рабочего дня и года; уменьшение различий в доходах населения развитых стран, что существенно повышает устойчивость социальнополитических систем.

Как видно из рис. 1, основными негативными тенденциями развития современного общества являются: загрязнение природы и городской среды; рост преступности, темпы которого меньше в странах с социально ориентированной рыночной экономикой. Статистические исследования показывают, что с уменьшением неравенства личных доходов снижается уровень преступности в стране. Для выборки, включающей страны северной Европы, ФРГ, РФ и США, коэффициент корреляции между показателями неравенства доходов и числом заключенных равен 0,9 [2, с. 23, 24].

Анализ рассмотренных тенденций развития глобальных социально-экономических процессов показывает, что позитивные изменения в развитии производства и условиях жизни людей стали след- ствием реализации научно-технических, этических и технологических идей, т.е. результатов творчества ученых, инженеров и общественных деятелей. Исходя из рассмотренных тенденций развития цивилизации, можно выделить три базисных компоненты деятельности человека: регламентированную (α-труд); творческую (β-труд); духовно-этическую (γ-труд) [1].

В производственных системах примером регламентированной деятельности является труд рабочего на сборочном конвейере, где исключены любые отступления от технологии. В общественных отношениях регламентированной является деятельность всех граждан, предполагающая строгое соблюдение законов страны. Творческой является деятельность ученых, инженеров, рабочих-рационализаторов. Творчество служит основным источником роста производительности труда и качества жизни населения. Духовно-этическая деятельность обеспечивает улучшение общественных отношений.

Рейтинги университетов и показатели социально-экономического развития стран мира

Существенный вклад в позитивную динамику общественных процессов вносит система высшего образования. Иллюстрацией этого может служить зависимость уровня производительности труда в стране от рейтинга ее университетов. Показатели, характеризующие уровень образования, его качество представляются важным индикатором экономического развития страны. Так, согласно данным ОЭСР, одной из причин роста разрыва между бедными и богатыми слоями населения в мире может являться разница в уровне образования, что влечет за собой снижение качества и эффективности рабочей силы [6]. Согласно исследованию А. Мэдисона [11], рост доли населения с образованием в численности всего населения страны приводит к улучшению экономических показателей страны. В своей работе автор указывает, что при росте инвестиций в образование на 1% рост ВВП составляет 0,35%.

Важно отметить, что на протяжении последних лет в России все бóльшую популярность в качестве показателя оценки качества университетского образования приобретают международные рейтинги, включая международные предметные рейтинги. Вхождение образовательных организаций высшего образования в указанные рейтинги является приоритетным направлением повышения их конкурентоспособности на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. Взаимосвязи качества высшего образования и социально-экономических показателей страны представлены в статистических данных международных организаций. Примерами являются данные, приведенные в таблице.

Таблица

Данные об отдельных показателях социально-экономического развития РФ и стран, входящих в топ-50 международного рейтинга Times Higher Education (ТНЕ) за 2017-2018 гг.

|

Страна |

Место в ТНЕ [7] |

Количество отработанных часов на душу населения, час [5] |

Производительность труда, долл./час [5] |

Средняя зарплата, нетто, долл. [5] |

Коэффициент Джини [3] |

|

Великобритания |

1 |

811,3 |

53,5 |

2780 |

32,6 |

|

США |

3 |

826,4 |

69,9* |

3120 |

41,1 |

|

Швейцария |

10 |

930,3 |

69,7 |

3855 |

31,6 |

|

Канада |

22 |

869,7 |

53,5 |

2352 |

33,7 |

|

Австралия |

32 |

882 |

57,6 |

1920 |

34,9 |

|

Германия |

34 |

728,6 |

69,8 |

2958 |

30,1 |

|

Швеция |

38 |

801,5 |

62,4 |

3352 |

27,3 |

|

Япония |

46 |

902,5 |

46,9* |

2865 |

32,1** |

|

Россия |

194 |

972,8 |

25,4* |

615 |

41,6 |

Примечания: * – представлены данные за 2016 г.; ** – данные относятся к 2015 г.

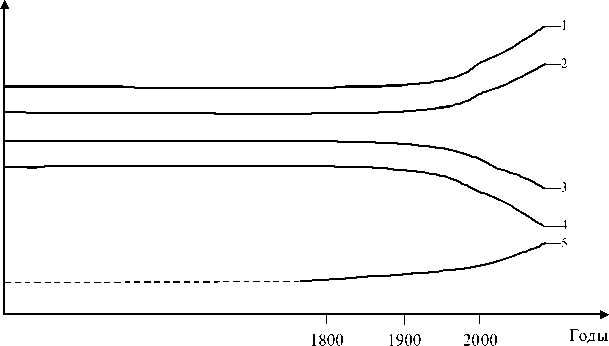

Как видно из таблицы, наиболее высокие места в рейтинге ТНЕ занимают страны с высоким уровнем производительности труда и заработной платы, а также с меньшей продолжительностью рабочего года. Зависимость между показателями рейтинга ТНЕ и производительности труда в странах представлена на рис. 2. Как видно из рис. 2, лидирующие позиции в рейтинге ТНЕ занимают вузы стран с высокой производительностью труда, тогда как Россия занимает лишь 194 место.

Корреляционный анализ свидетельствует о высокой связи между рассматриваемыми показателями (коэффициент корреляции равен –0,837), что еще раз подтверждает факт того, что наиболее высокие места в рейтинге занимают вузы стран с более высокой производительностью труда. Важность показателя производительности труда отмечал еще Г. Форд: «Хотя мы и имеем большой штат ученых механиков, они не строят автомобили – они здесь только для того, чтобы облегчить другим производство» [9].

Рис. 2. Зависимость между рейтингами ТНЕ по странам и уровнями производительности труда

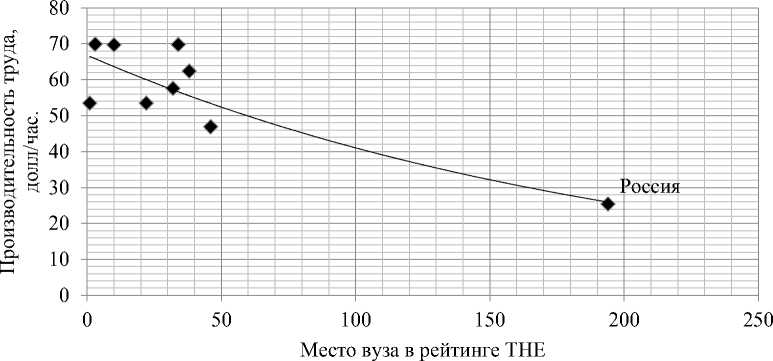

Тесная взаимосвязь наблюдается между показателями рейтинга ТНЕ и уровнем заработной платы населения страны. Значение коэффициента корреляции в данном случае составляет 0,8152 (рис. 3).

Рис. 3. Место университетов стран в рейтинге ТНЕ и средняя заработная плата, нетто, в них

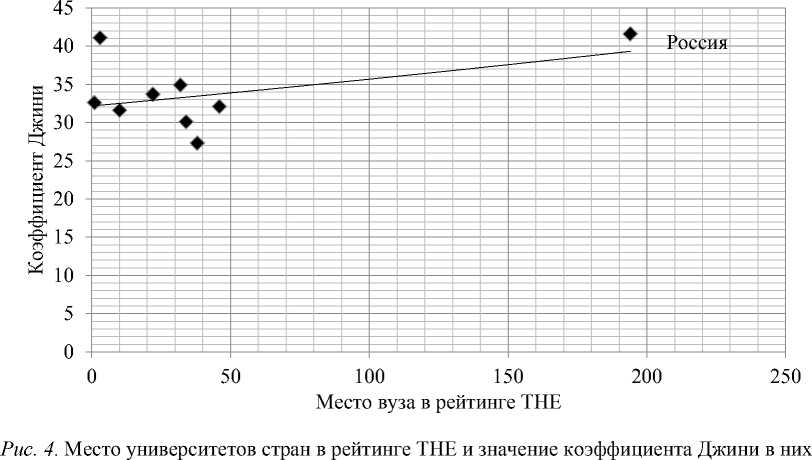

Важным показателем, находящимся в зависимости от качества высшего образования, представляется коэффициент Джини, который характеризует степень социально-экономического неравенства населения страны. Данный индикатор ежегодно рассчитывается и публикуется Организацией объединенных наций в Докладе о развитии человеческого потенциала. На рис. 4 отображена зависимость рассматриваемых показателей. Проведенный анализ свидетельствует о том, что между местом вузов страны в рейтинге ТНЕ и уровнем социальной дифференциации существует умеренная корреляция (коэффициент корреляции составляет 0,472). Уровень дифференциации доходов населения страны является важным фактором уровня преступности. Как показано в статье [2], для выборки, включаю- щей страны Северной Европы, США и Россию, коэффициент корреляции между уровнями дифференциации доходов и преступности составляет 0,8.

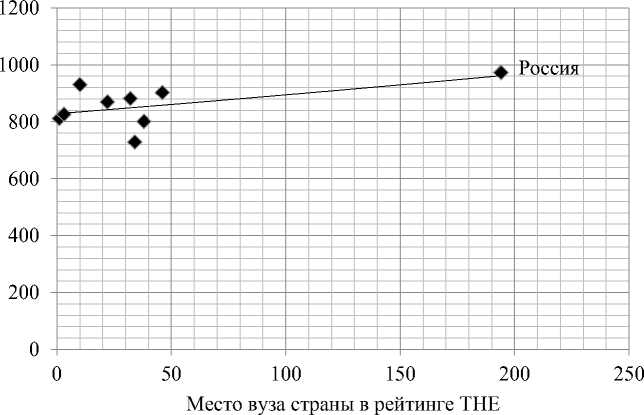

Статистика свидетельствует о наличии корреляции с коэффициентом 0,55 между рейтингом ТНЕ и продолжительностью рабочего года (рис. 5). Наиболее высокие места в рейтинге занимают университеты стран с наименьшей продолжительностью рабочего года. В качестве факторов снижения продолжительности рабочего года нужно отметить высокий уровень производительности труда и качественное высшее образование.

Рис. 5. Место университетов стран в рейтинге ТНЕ и количество отработанных часов на душу населения в них

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о достаточно высоком влиянии высшего образования на показатели социально-экономического развития страны. Роль вузов в развитии страны сложно переоценить, поскольку на них возложена миссия подготовки компетентного специалиста, способного, с одной стороны, полноценно и качественно выполнять свои трудовые функции, тем самым способствуя повышению результатов деятельности предприятия, а с другой – являться адаптированным к социальной среде. Помимо этого, вузы являются одними из важнейших источников генера- ции научных знаний, что представляется важным фактором роста производительности труда и благосостояния населения.

Структура принципов организации труда преподавателей университетов

Основным отличием университетов от общеобразовательных школ и системы среднего профессионального образования является ориентация учебного процесса университетов на подготовку специалистов, способных к активной творческой деятельности. Поэтому важнейшим принципом обучения в университетах является принцип креативности. Активизация творческих способностей студентов осуществляется на основе системы знаний и навыков. Поэтому в университетах должен соблюдаться принцип компетентности. Принципы креативности и компетентности ориентированы на профессиональный аспект обучения в университетах.

Воспитательный аспект всех форм обучения предполагает реализацию двух универсальных принципов: этичность – формирование знаний и умений, обеспечивающих соблюдение этических и правовых норм; экологичность – формирование знаний и умений, обеспечивающих соблюдение экологических норм. Взаимосвязи приведенных принципов организации учебно-воспитательного процесса в университетах могут быть представлены на основе типовой формулировки задачи оптимизации: найти X = { x 1 , x 2 , … x n }, при которых выполняются ограничения:

К(X) = Кн, ЭТ(X) ≥ ЭТн, ЭК(X) ≥ ЭКн и достигается max результатов творчества студентов и аспирантов:

Креативность (X) → max, где X – множество характеристик учебно-воспитательного процесса; К(X) – множество профессиональных компетенций, соответствующих X; Кн – необходимый состав профессиональных компетенций; ЭТ(X) – множество этических и правовых параметров, соответствующих X; ЭТн – необходимый состав этических и правовых параметров; ЭК(X) – множество экологических параметров, соответствующих X; ЭКн – необходимый состав экологических параметров.

Список литературы Принципы организации труда профессорско-преподавательского состава

- Генкин Б.М. Общественный строй и качество жизни человека (история, теория, практика). СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2018.

- Генкин Б.М., Десятко Д.Н., Екимова Е.А. Теория и методика сравнительной оценки качества жизни населения страны // Уровень жизни населения регионов России. 2016. № 4. С. 31-42.

- Доклад ООН о человеческом развитии 2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://hdr.undp.org/ sites/default/files/hdr_2016_report_russian_web.pdf (дата обращения 19.01.2019).

- Миэринь Л.А. Технологии преподавания в рамках концепции креативного образования // Архитектура университетского образования: современные университеты в условиях единого информационного пространства: сборник трудов III Национальной научно-методической конференции с международным участием. Часть I. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. С. 164-173.

- Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDB_lV (дата обращения 19.01.2019).