Принципы проведения натурных исследований в проектах градостроительного регулирования историко-культурных территорий

Автор: Сысолятин Артем Андреевич

Журнал: Вестник национального исследовательского института культурного наследия @niikn

Рубрика: Вопросы градостроительства и планировки населенных пунктов

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

В представленной статье анализируются принципы проведения натурных исследований, включая последовательность и общее содержание, в проектах градостроительного регулирования историко-культурных территорий. Сохранение историко-культурных территорий в современном мире стандартизированной строительной отрасли и необратимых процессов урбанизации среды исторических поселений является важнейшей государственной и общественной задачей с учётом реальной угрозы исчезновения целого ряда объектов и историко-культурной среды как целостного образования. Определение методики проведения натурных исследований позволит выявить основные принципы формирования, изменения, эволюцию изучаемой историко-культурной территории и подтвердить или опровергнуть натурно данные историко-культурных исследований, а также выступить основой для рекомендаций по сохранению, восстановлению и использованию исследуемой историко-культурной территории. Проведение исследования позволит помочь сформировать единые принципы для выполнения проектов, включая разработку генерального плана, территориальных и отраслевых схем, проекта планировки и проекта межевания территории, зон охраны объектов культурного наследия, территорий и режимов использования достопримечательных мест, сохранения градостроительных ансамблей, исторических поселений

Историко-культурные территории, проекты градостроительного регулирования, объекты культурного наследия, исторические поселения, планировочная структура, историческая застройка, достопримечательные места

Короткий адрес: https://sciup.org/14131853

IDR: 14131853 | УДК: 711 | DOI: 10.24412/3034-4557-2024-3-44-60

Текст научной статьи Принципы проведения натурных исследований в проектах градостроительного регулирования историко-культурных территорий

Изучение историко-культурных территорий в настоящее время представляется чрезвычайно актуальным. Определение ценности не только лишь отдельных объектов истории и культуры, а их совокупности в сопряжённой с ними исторической среде, в научной теории реставрации оформилось ещё во втор. пол. ХХ в. вместе с принятием Венецианской хартии1 и других документов, определяющих особую ценность историко-культурных территорий, как единого объекта.

Земельный кодекс РФ устанавливает подразделение земель в Российской Федерации по целевому назначению, в соответствии с которым земли историко-культурного назначения входят в состав земель особо охраняемых территорий и объектов2. К землям историко-культурного назначения относятся земли: объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; военных и гражданских захоронений, при этом на отдельных землях историкокультурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность [Долгов Бердюгина 2013].

В соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации3 разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществляется на основе историко-культурных исследований.

Методологически обоснованное изучение историко-культурных территорий позволяет выявить идентичность таких мест и осуществлять их сохранение, планирование и развитие, основанное на исторической преемственности. Для этого необходим универсальный метод в рамках обязательных натурных исследований в проектах градостроительного регулирования историко-культурных территорий.

Изучение историко-культурных территорий может осуществляться в целях информационно-аналитического обеспечения разработки генерального плана, разработки территориальных и отраслевых схем, разработки проекта планировки и проекта межевания территории, разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия, разработки проектов территорий и режимов использования достопримечательных мест, разработки проектов сохранения градостроительных ансамблей; разработки проектов исторических поселений.

Таким образом задачей настоящей статьи является формирование принципов проведения натурных исследований в проектах градостроительного регулирования в соответствии с требованиями законодательства в области государственной охраны культурного наследия.

Последовательность выполнения натурных исследований

Предложенная последовательность выполнения натурных исследований в настоящей статье сформирована на основе анализе существующих научных работ [Лисицына 2011, Шевченко 2014, Тренин 1990, Пруцын 1990] и методических рекомендаций4 5 и технических стандартов6 7, а также опыта реализации проектов градостроительного регулирования историко-культурных территорий, в частности, проекта по обоснованию включения населенного пункта местечко Свобода Золотухинского района Курской области в перечень исторических поселений с проектами границ территории, предмета охраны, требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения и требований к градостроительным регламентам для участков, расположенных за границами территории исторического поселения, в которых находятся точки основных видовых раскрытий, композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет охраны исторического поселения, реализованного ООО «МАГ» в 2023 г.

Стоит отметить, что основным методом исследования предшествующим натурным исследованиям является осуществление историко-культурных исследования, включающих, в том числе, поиск, сбор документов, данных и информации в отношении объектов культурного наследия и историкокультурных территорий, а также библиографические и архивные изыскания.

Совокупность выполненных предшествующих натурным исследований позволяет разработчику сформировать представление об исследуемой территории и подготовить план для будущих натурных исследований в целях подтверждения или опровержения собранной информации, установления фактического состояния и ценности исследуемой историко-культурной территории, её отдельных элементов и структур.

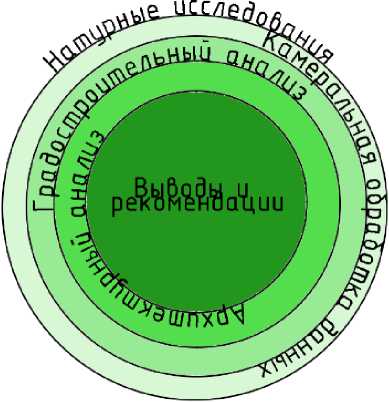

Общими принципами выполнения натурных исследований является последовательность и содержание запанированных действий разработчика, включающих: натурные исследования (полевые работы) – камеральную обработку данных – градостроительный анализ – архитектурный анализ – подготовку выводов и рекомендаций, представленных на рисунке 1 «Последовательность осуществления натурных исследований».

Рисунок 1. Последовательность осуществления натурных исследований 8

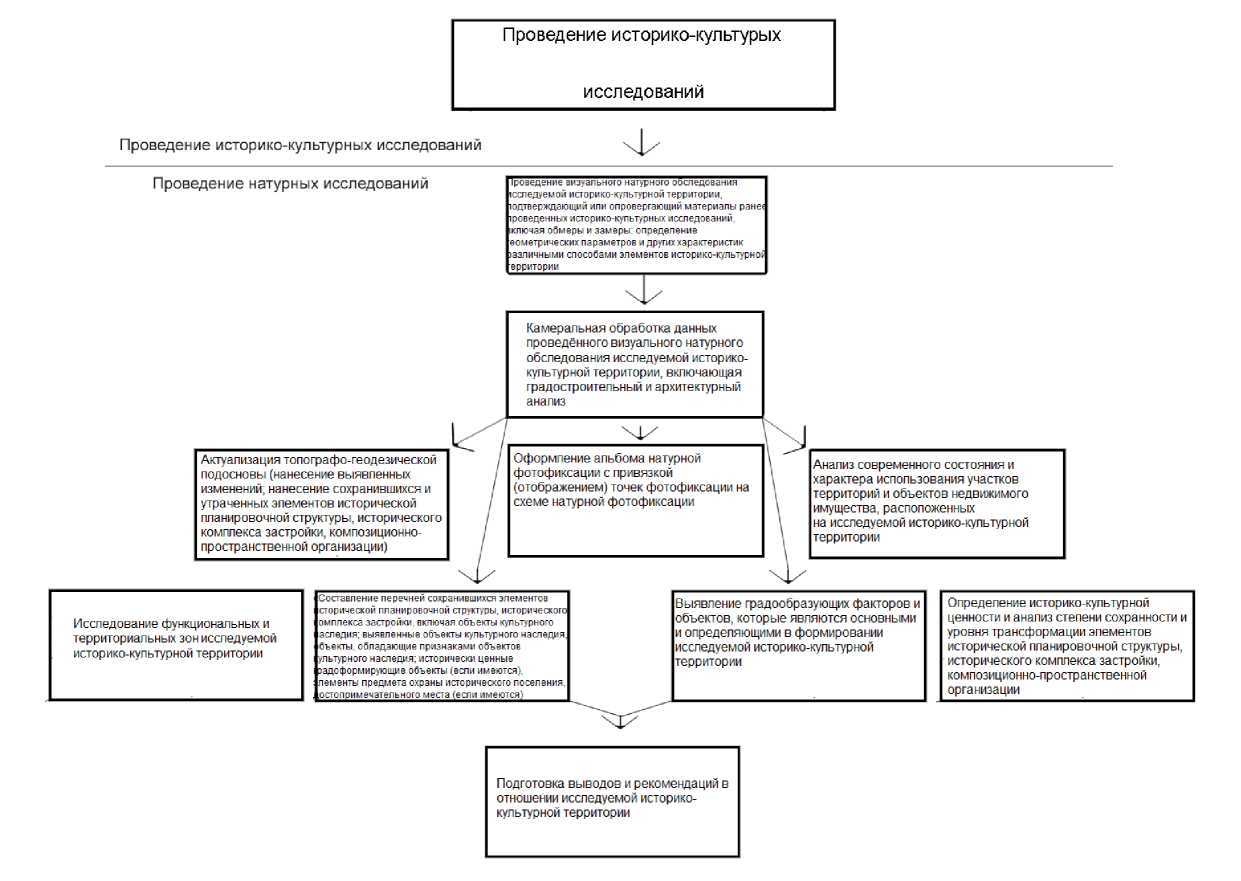

Ниже представлено содержание натурных исследований, схематично представленное на рисунке 2 «Блок-схема содержания натурных исследований»:

-

1. Проведение визуального натурного обследования исследуемой историко-культурной территории (по ранее подготовленному плану натурной фотофиксации), подтверждающий или опровергающий материалы ранее проведенных историко-культурных исследований, включая обмеры и замеры: определение геометрических параметров и других характеристик элементов историко-культурной территории различными способами (в случае необходимости).

-

2. Камеральная обработка данных проведённого визуального натурного обследования исследуемой историко-культурной территории, включающая градостроительный и архитектурный анализ:

-

- актуализация топографо-геодезической подосновы (нанесение выявленных изменений; нанесение сохранившихся и утраченных элементов исторической планировочной структуры, исторического комплекса застройки, композиционно-пространственной организации) (в случае необходимости);

-

- оформление альбома натурной фотофиксации с привязкой (отображением) точек фотофиксации на схеме натурной фотофиксации;

-

8 Составлено автором.

-

- анализ современного состояния и характера использования участков территорий и объектов недвижимого имущества, расположенных на исследуемой историко-культурной территории;

-

- составление перечней сохранившихся элементов исторической планировочной структуры, исторического комплекса застройки, включая объекты культурного наследия; выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия; исторически ценные градоформирующие объекты (если имеются), элементы предмета охраны исторического поселения, достопримечательного места (если имеются);

-

- выявление градообразующих факторов и объектов, которые являются основными и определяющими в формировании исследуемой историкокультурной территории [Шевченко 2014];

-

- определение историко-культурной ценности и анализ степени сохранности и уровня трансформации элементов исторической планировочной структуры, исторического комплекса застройки, композиционнопространственной организации9.

-

3 . Составление историко-культурного опорного плана, подготовка выводов и рекомендаций в отношении исследуемой историко-культурной территории.

Рисунок 2. Блок-схема содержания натурных исследований10

Визуальное натурное обследование исследуемой историко-культурной территории следует начинать с осмотра путём непосредственного наблюдения и фиксации (фотографирования) объектов культурного наследия; выявленных объектов культурного наследия; объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, наличие которых является основанием для признания статуса историко-культурной территории.

Фотографирование таких объектов позволяет получить более точную информацию об их месторасположении, техническом состоянии и особенностях. Дальнейшее составление описаний таких объектов включает в себя сбор информации об их местоположении, размерах, материалах, из которых они

10 Составлено автором.

изготовлены, особенностях архитектуры и других характеристиках. При необходимости определения габаритов таких объектов могут быть проведены бесконтактные обмеры и замеры с использованием лазерных сканеров, рулеток, дальномеров, нивелиров и теодолитов. Проверка расстояний между объектами может осуществляться путём измерения расстояний между характерными точками. Высотные отметки объектов могут также определяться с помощью нивелиров, которые позволяют определить разницу высот между различными точками на территории.

Вся застройка исследуемой историко-культурной территории ранжируется по историко-культурной ценности: объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия; объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, объектов ценной историко-культурной среды; объектов, нейтральных и диссонирующих по отношению к историко-культурной среде объектов.

Визуальное натурное обследование исследуемой историко-культурной территории включает непосредственное визуальное изучение и самой историкокультурной среды. В первую очередь натурные работы предполагаются с главных улиц, где, как правило, плотность объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия наиболее высокая, далее следует переходить на второстепенные улицы, а завершать натурные исследования предполагается на внутридворовых и внутриквартальных участках, а также участках свободного от застройки природного ландшафта. Данные исследования помогают разработчику в натуре определить вид планировочной структуры, выявить местоположение и границы исторического центра, основные элементы и узлы планировочного каркаса, установить места размещения главных ориентиров исследуемой историко-культурной территории в виде архитектурноградостроительных доминант, горизонтальных доминант, если таковые имеются, выявить утраты, связанные с нарушением преемственного развития (нарушения планировочной структуры и ткани исторической застройки, появление диссонирующих объектов – типовых многоэтажных жилых домов, общественных зданий, промышленных и складских зон) [Лисицына 2011].

Камеральная обработка данных визуального натурного обследования исследуемой историко-культурной территории включает в себя анализ всей полученной информации об объектах и территории, а также систематизацию

(систематизация данных включает в себя группировку информации по различным категориям, необходимой для обоснования проектных решений) и составление заключений на основе этой информации в рамках градостроительного и архитектурного анализа, результатом которого будет являться разработка историко-культурного опорного плана.

В процессе камеральной обработки данных проведённого визуального натурного обследования исследуемой историко-культурной территории разработчик определяет историко-культурную ценность элементов исторической планировочной структуры, исторического комплекса застройки, композиционнопространственной организации; выявляет градообразующие факторы и объекты, которые являются основными и определяющими в формировании исследуемой территории; проводит анализ современного состояния и характер использования участков территорий, объектов недвижимого имущества, расположенных в границах исследуемой территории; проводит анализ степени сохранности и уровня трансформации элементов исторической планировочной структуры, исторического комплекса застройки, композиционнопространственной организации исследуемой территории.

Анализ данных проводится также с целью выявления наиболее значимых характеристик объектов и территории, определения их ценности и разработки рекомендаций по их сохранению, восстановлению и использованию.

Камеральная обработка данных: градостроительный анализ

Как отмечает в своей работе доцент кафедры архитектурного проектирования ИАГ ННГАСУ А.В. Лисицына исторический центр населенного пункта обычно фокусирует в себе особые качества, придающие ему своеобразие и неповторимость. Прежде всего, анализируется геометрическая форма центра (компактная, линейная, расчлененная), его планировочная структура (живописная, регулярная, смешанная), отмечается характер рельефа (плоский, развитый, расчлененный), выявляются главные ориентиры и места притяжения людей. В процессе сопоставления современной съемки с историческими планами уточняется (или, в случае нарушения, реконструируется) форма кварталов и трассировка улиц, наносятся сохранившиеся и утраченные исторические красные линии. Определяются типы застройки улиц (сплошная, дисперсная, смешанная), отмечается преобладающая этажность застройки, а также соотношение каменных, деревянных и смешанных зданий. Выявляются

ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫПУСК № 3. НОЯБРЬ 2024 г. места размещения в застройке центра общественных и производственных зданий [Лисицына 2011].

Анализ общей характеристики планировочной структуры в рамках натурных исследований в проектах градостроительного регулирования историко-культурных территорий должен помочь разработчику выявить следующие градостроительные особенности исследуемого населенного пункта (его части): тип планировочной структуры, включая установление месторасположения на исследуемой территории объектов культурного наследия в соответствии с их категорией; выявленных объектов культурного наследия (при наличии); границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия; границ зон охраны объектов культурного наследия, защитных зон объектов культурного наследия (при наличии); границ территорий исторического поселения (при наличии) и их исторически ценные градоформирующие объекты, предмет охраны исторического поселения (при наличии); компонентов предмета охраны достопримечательного места (при наличии); архитектурно-градостроительных доминант; архитектурных акцентов; мест утраченных ценных объектов, в том числе местоположение утраченных городских укреплений и культовых сооружений; зданий современной застройки, диссонирующих с характером исторической градостроительной среды; исторически сложившуюся планировочную структуру с классификацией по периодам: система дорог, улиц и площадей, бульваров, скверов, набережных, утраченные элементы планировочной структуры, включая: сохранившиеся и утраченные исторические линии застройки; сохранившиеся участки исторического каменного мощения улиц и площадей; сохранившиеся и утраченные исторические кладбища; исторические границы кварталов и земельных участков, утратившие фиксацию; мосты через ручьи и реки; основные въездные направления населенного пункта (его части); историческая планировка; историческое межевание; исторические границы поселения на разные периоды, в том числе, историческое ядро, границы территории по периодам освоения.

Немаловажным является исследование градообразующих факторов историко-культурной территории [Шевченко 2014], предложенных кандидатом архитектуры Э.А. Шевченко, которые включают в себя различные аспекты, такие как географическое положение, природные условия, экономические и социальные условия, исторические события и другие факторы, которые повлияли и влияют на формирование и развитие территории. Объекты, которые являются определяющими в формировании историко-культурной территории, могут быть архитектурными, градостроительными, историческими, культурными и другими. Они могут иметь различную степень значимости и влияния на формирование облика территории, но все они играют важную роль в создании уникального историко-культурного контекста.

Анализ степени сохранности и уровня трансформации историкокультурной территории включает в себя оценку состояния и сохранности объектов, а также выявление изменений, которые произошли на территории с течением времени. Этот анализ позволяет определить, какие объекты нуждаются в реставрации или восстановлении, а также какие изменения необходимо внести в существующую планировку и застройку для сохранения историко-культурного наследия территории.

Сохранность планировочной структуры историко-культурной территории может быть оценена по основным композиционным особенностям формирования исторического плана: главных площадей и транзитных улиц. Планировочная структура кварталов может быть определена путем анализа системы межевания (нарезки участков) и традиционным регулярным характером их застройки.

Так, в проекте градостроительного регулирования населённого пункта местечко Свобода Золотухинского района Курской области при проведении натурных исследований разработчиком было установлено, что:

-

- улично-дорожная сеть не имеет значительных отклонений от красных линий исторической планировки населенного пункта;

-

- планировка кварталов не претерпела существенных изменений, новые улицы, не нарушают композиционные принципы планировки;

-

- второстепенные улицы и проезды частично утратили свои размеры и направление.

По материалам осуществленных натурных исследований может быть установлено, что планировочная структура исследуемой территории могла сложится исторически вдоль речных или дорожных планировочных осей – на пересечении дорог. А затем гидрографическая планировочная ось может быть дополнена другими улицами дорогами. Таким образом месторасположение совмещает в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры.

Функциональная ценность историко-культурной территории также должна быть проанализирована, так как поселение может сохранить свои функции и продолжать выполнение первоначально заложенных функций на протяжении всего периода его эксплуатации, то есть преемственность в формировании функциональных зон историко-культурной территории. Однако, необходимо отметить, что на разных этапах преобразования поселения перемены в образе жизни его населения изменяли функциональное зонирование территорий и характер функций. К примеру, по материалам исследований разработчика, первоначально, Коренскую Курскую ярмарку передали военному ведомству в 1885 г.11, в период после 1917 г., втор. пол. ХХ в. – монастырь был закрыт, на месте которого разместили объекты санаторных и учебных функций, на месте остатков гостиного двора возник первоначально и существовал до 1941 г. в трех корпусах механический завод Министерства медицинской промышленности СССР12, с 1947 г. – Свободинский электромеханический завод (СЭМЗ), а 9 мая 1975 г. в восточной части Местечка был открыт историко-мемориальный музей «Командный пункт Центрального фронта» [Арцыбашева 1998] – очередная точка и объект притяжения в населенном пункте. После окончания Великой Отечественной войны местечко Свобода развивалось как небольшой промышленный поселок. Так, как выше указано, в 1948 г. вступил в строй электромеханический завод, разместившийся на территории бывшего Гостиного двора Коренной ярмарки. В 1963 г. было открыто автотранспортное предприятие, в 1970 г. - хлебозавод. Начиная с 2001 г. Курская Коренская ярмарка возрождена и проводится в специально выстроенных павильонах вблизи исторического места её проведения13.

Таким образом, результатом градостроительного анализа должна стать целостная градостроительная ситуация историко-культурной территории в ретроспективе градостроительной эволюции и разработка историкокультурного опорного плана.

Камеральная обработка данных: архитектурный анализ

Анализ современного состояния застройки, включая объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в проектах градостроительного регулирования историко-культурных территорий в рамках натурных исследований является важным этапом в её изучении. Он включает в себя оценку состояния зданий и сооружений, их архитектурных и градостроительных особенностей, а также определение степени их сохранности.

Застройка населенного пункта может отличаться высокой степенью сохранности пространственно-планировочной и объемно-пространственной структуры, наличием опорной застройки, по своим характеристикам, являющейся исторически ценными градоформирующими объектами.

Архитектурный анализ отдельных зданий и сооружений проводится с целью определения их композиционных, морфологических, стилистических и типологических характеристик. В ходе анализа сравниваются полученные результаты с общими направлениями развития отечественной и региональной архитектуры выбранного периода. Это позволяет выявить особенности и уникальность каждого объекта, а также определить его значимость для истории и культуры региона.

Ценностный анализ целесообразно проводить на основании классической методики – системы ценностей, сформированной академиком проф. О.И. Пруцыным [Пруцын 1990]. Данная система направлена на определение значимости исторического здания и основывается на группе критериев, составляющих и обосновывающих вид ценности или по методике определения категории историко-культурной ценности объектов историко-архитектурного наследия, разработанной кандидатом архитектуры С.В.Зеленовой [Зеленова 2007], а также других методик [Слабуха 2016].

Историко-культурная ценность объектов определяется на основе их архитектурно-градостроительной значимости, состояния сохранности и степени влияния на формирование историко-культурного облика территории. При анализе историко-культурной ценности учитываются такие факторы, как возраст объектов, их уникальность, архитектурное и художественное качество, а также их роль в формировании исторической среды.

В процессе натурных исследований могут быть выявлены исторические архитектурно-градостроительные доминанты, месторасположение утраченных архитектурно-градостроительных доминант и т.п.

В архитектурном анализе разработчиком также рассматриваются основные типы зданий, кроме того, анализируются габаритные размеры, форма в плане, внутренняя планировка зданий, выявляются ее характерные особенности. В архитектуре большинства исторических периодов стиль и образ сооружений часто определяют архитектурные детали. Поэтому их сравнительный анализ также является важной частью исследования.

Результатом архитектурного анализа должна стать целостная архитектурная картина поселения для изучаемого периода с присущими ему композиционными, морфологическими, стилистическими и типологическими особенностями [Лисицына 2011] и разработка историко-культурного опорного плана.

Выводы

Универсальный метод проведения натурных исследований в проектах градостроительного регулирования историко-культурных территорий позволит выявить основные принципы формирования, изменения, эволюцию изучаемой историко-культурной территории и подтвердить или опровергнуть натурно данные историко-культурных исследований, а также являться основой для рекомендаций по сохранению, восстановлению и использованию исследуемой историко-культурной территории.

Представленный в статье обобщенный анализ и представленная структура проведения натурных исследований в проектах градостроительного регулирования историко-культурных территорий позволит помочь сформировать единые принципы для всех проектов градостроительного регулирования историко-культурных территорий, включая генерального плана, разработки территориальных и отраслевых схем, разработки проекта планировки и проекта межевания территории, разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия, разработки проектов территорий и режимов использования достопримечательных мест, разработки проектов сохранения градостроительных ансамблей; разработки проектов исторических поселений.