Принципы социального структурирования

Автор: Петров П.Ю.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5 (59), 2020 года.

Бесплатный доступ

Изучение любого общества, прогнозирование его развития возможно на основании принятой модели социального структурирования. В работе представлен анализ наиболее известных теорий описания социальной структуры с выделением основных принципов структурирования. В различных социальных теориях принимается выделение структурных составляющих на основании религиозных догматов, отношения к системе общественного управления, системе общественного производства, величине располагаемого и получаемого дохода. Особое внимание уделено теориям аналитического и численного социального структурирования.

Социальная структура, социальная группа, классы, принципы структурирования, моделирование общества

Короткий адрес: https://sciup.org/140289571

IDR: 140289571 | УДК: 316.443, | DOI: 10.46566/2412-9682_2020_59_323

Текст научной статьи Принципы социального структурирования

Введение. Социальное пространство стремительно расширялось в последние десятилетия благодаря процессам глобализации, каждый человек становился не столько представителем рода, гражданином государства, сколько членом объединяющегося человечества. Для прогнозирования этой социальной динамики важным является понимание формирующейся структуры глобального общества.

Под обществом понимается «целостная, исторически устойчивая система общей жизнедеятельности людей. Целостность и историческая устойчивость (восстанавливаемость, обновляемость) общества обеспечивается наличием и функционированием его внутренней структуры» [1, с.19]. Для достаточно полного описания состояния общества необходимо знать его численность и численность составляющих его частей в динамике, систему взаимоотношений этих частей (в том числе иерархической подчиненности), образующих определенную структуру.

Структурирование общества представляется очевидным фактом, что может утверждаться по внешним проявлениям статусности, дифференциации использования различных ресурсов, проявления влияния одних людей на поведение множества других (трактуется как власть) и т.п. Однако причины такого структурирования являются не столь очевидными, как внешние атрибуты, явно проявляющиеся в некоторых обществах. Условное деление общества на отдельные составляющие на основе некоторых классификационных признаков и проверка адекватности такого структурирования должно привести к развитию теории такого структурирования и формированию, в конечном итоге, наиболее точной модели общественного устройства.

«Структура общества (общественная структура, социальная структура) – его строение, устройство, расчлененное и качественно воспроизводи- мое единство взаимодействующих частей общества. Структура общества удерживает (возобновляет), во-первых, организованность общества как целостности (системы) и, во-вторых, порядок действия частей в обществе, не разрушающий его жизнеспособность» [2, с.20].

Обратить внимание на то, что существуют реальные части определённого общества с реальной системой их взаимодействия, а также виртуальные части общества, которые могут быть выделены в результате моделирования, в той или иной степени адекватно описывающие реальное общество. «Структура общества - это не слепок с социальной реальности, а концептуальная схема... Концептуальная схема - в том смысле, в каком я использую это словосочетание, - зиждется на осевом принципе и имеет осевую структуру. Моя цель в том, чтобы восстановить некоторые значимые элементы прежних методов социального анализа. Постановка проблемы, заметил однажды Дж. Дьюи, есть наиболее эффективный способ воздействия на дальнейшие рассуждения. К. Маркс поставил проблему определения структуры общества, выдвинув идею о базисе, основанном на экономических отношениях, и надстройке, им определяющейся. Затем ученые поменяли местами взаимосвязь, настаивая на первичности идеологических, культурных или политических факторов, или, коль скоро такой подход был принят, подчеркивали взаимодействие всех факторов и отрицали любой из них в качестве первичного. Таким образом, атака на детерминистскую теорию завершилась отрицанием любой общей концепции социальной причинности и отказом от попыток поиска каких-либо глубинных основ [общественной жизни]» [3, с.13]. Вместе с тем, создать модель социальной структуры невозможно не прияв основные принципы такого моделирования.

Структурные элементы общества находятся во взаимосвязи друг с другом, образуя соответственно устойчивую систему таких взаимоотношений, а эта система образует определенную целостность, единство обще- ства. "Социальная система" - сложноорганизованное, упорядоченное целое, включающее отдельных индивидов и отдельные общности, объединенные разнообразными связями и взаимоотношениями, специфически социальными по своей природе. Общество с этих позиций можно охарактеризовать как целостную динамическую самоуправляющуюся систему. Анализ системы предполагает рассмотрение ее связей с внешней средой, ее внутренней структуры. Вычленение структуры изучаемого объекта является непременным условием его системного анализа» [4, с.7].

Известны методики определения социальной структуры даже уже давно не существующих обществ по найденным артефактам, например, в захоронениях. Если в захоронениях одного периода датировки находится некий предмет или похожие предметы, то несложно предположить, что их кто-то сделал и чем более сложный в исполнении предмет, тем дольше его изготавливали и эти «работники», вполне возможно, образовывали некоторую социальную группу (об исследовании социальной структуры по археологическим находкам см., например, [5, 6, 7, 8]). «В обществе населения ямной культуры можно выделить две наследственные социальные группы: группа ремесленников, которое возникает с развитием отношений в сфере производства и передачей по наследству знаний по тому или иному ремеслу (плотничество, металлургия), а также группа служителей культов, возникновению которого способствовало установление единой религиозной системы в эпоху раннего и среднего бронзового века. Наряду с наследственными социальными группами в обществе населения ямной культуры существовала определенная структура власти и отношения между властными структурами и рядовым населением» [8, с.92]. О размерах (численности) этих групп и особенностях взаимоотношений между ними можно только догадываться. Вместе с тем, даже в отношении древнего общества людей предположительно выделяются социальные группы по признаку отношения их членов к управлению и к системе общественного производства.

Также возможно изучение социальной структуры давно существовавших обществ только по письменным источникам. Например, «В письменном материале старовавилонского времени в разной мере отразилась деятельность трех общественных групп. Прежде всего это высшие слои общества - царь, его родственники и ближайшее окружение. Представители этой группы редко упоминаются в письмах и хозяйственных документах, не считая писем, написанных от имени царя и содержащих различные административные распоряжения. В ряде случаев упоминания о царе в старовавилонских письмах носят явно аллегорический характер и возможно имели тайный смысл, неясный непосвященным. Из родственников царя, в старовавилонских хозяйственных документах, чаще всего упоминаются сестры и дочери в записях, связанных с управлением хозяйствами, которыми они владели как жрицы важнейших государственных храмов. К представителям этой же общественной группы принадлежали, по-видимому, и те лица, которые в письмах и документах обозначены как „сильные и знатные" (kabtu u rabu). Основная масса письменного материала, которым мы располагаем, отражает деятельность второй общественной группы - административного персонала различных рангов, но главным образом, по-видимому, среднего и низшего. Третья общественная группа, существование которой отразили клинописные источники, это лица, занятые непосредственно производительным трудом. Большую часть из них составляли люди, трудившиеся в главной отрасли месопотамской экономики - в сельском хозяйстве» [9, с.39]. Исследователь указывает на деление общества на три достаточно обособленные группы (правители / жрецы - управленцы - «работники»), каждая со своей общественно значимой функцией, следовательно, структурирование общества осуществляется в соответствии с системой государственного управления и общественного производства, а отдельные группы - по принципу отношения к религиозному культу.

Можно выделить некоторые этапы в развитии исследования и структурировании общества от осмысленного созерцания и описания по внешним признакам до выделения базовых признаков персональной идентификации в системе всеобщего управления. Первый этап жизненного цикла моделирования социальных систем - лексическое, повествовательное описание общества, отдельных людей, групп и событий. Традиция описания общества, особенностей его системы хозяйствования и практики управления, развития научных школ и религиозных практик, искусства внутренней и внешней дипломатии, военных достижений и различных средств выражения эмоций в массовых событиях и поведении отдельных персонажей этих событий, традиция такого описания в образных тонах и полутонах концентрации общественного внимания на отдельных эпизодах этих событий появляется в глубокой древности и проходит через всю историю человечества вплоть до наших дней.

Переход ко второму этапу обозначается двумя важными событиями, прежде всего речь идёт о выделении отдельных частей общества (групп), причём это должно быть конечное количество таких частей, и каждая такая часть должна обладать уникальным набором свойств (проявляющихся во взаимодействии с другими частями). Второе событие связано с допущением, что каждая такая часть гомогенна по своей природе, т.е. с социальной точки зрения все члены такой обособленной группы абсолютно одинаковы (возможно первым, кто начал применять такой подход в научном осмыслении общества был австрийский социолог Людвиг Гумплович). Нельзя сказать, что такое выделение является чем-то уникальным, оно с древности известно в юридической практике и с некоторых пор в экономической теории. Любой член общества, обладающий неким статусом, после совершения некоторого правового (социального) действия приобретал новый пра- вовой статус, после которого обычно наступало следующее социальное действие. Например, статья 170 Закона Хаммурапи гласит: «Если человеку его супруга родила сыновей, и его рабыня родила ему сыновей, и отец при жизни своей сказал сыновьям, которых ему родила рабыня: «Мои сыновья», и он их причислил к сыновьям супруги, то после того, как отец умрет, сыновья супруги и сыновья рабыни должны поровну поделиться имуществом в доме их отца; при разделе наследник, сын супруги, может выбрать свою долю и взять». Этот текст описывает следующую цепочку: сын рабыни – признание сыном (свободного) человека – смерть отца – получение наследства. Все члены общества с одинаковым правовым статусом могут образовывать реальные социальные группы, но не обязательно.

В экономической теории также применяется подход выделения некоторой условно однородной группы по некоторому набору признаков. Например, описывался некий субъект, обладающий экономическим статусом, далее им совершается экономическое (социальное) действие, в результате которого меняется его экономический статус и /или экономический потенциал (имеется ввиду способности участвовать в тех или иных экономических отношениях). Все члены общества с одинаковым экономическим статусом или потенциалом могут образовывать реальные социальные группы, но не обязательно.

Следующий этап жизненного цикла моделирования социальных систем связан с применением математического аппарата при описании социальных групп и / или взаимоотношений между ними. Сегодня во многих таких исследованиях применяется методы исследования относительных величин, методы математической статистики и теории вероятности.

Примером такого развития моделирования является описание древнеиндийского общества. «Социальная терминология «Артхашастры» отличается крайней расплывчатостью, напрасно было бы искать четкое обозначение слоя «сваминов». Некие общие тенденции тем не менее за- метны, и они кажутся характерными. В тексте нередко встречаются понятия «горожане и сельские жители» (паураджанапада – XII1.5.19; II.1.16; IV.9.28 и др.), иначе они именуются «малые люди» (кшудрака – 1.13.13, 26) или «простые» (пракрити – VII.5.36) и противопоставляются «большим», или «наилучшим», лю-

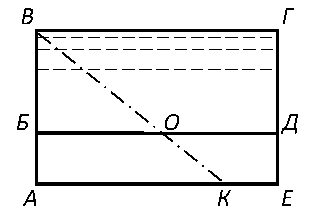

Рис. 1. Схема структуры древнеиндийского общества

дям – « махаматра » (1.13.1), « махаджана » (IX.6.3), « прадхана » (1.13.26).

Под «горожанами и сельскими жителями» подразумевается отнюдь не все население страны, а лишь то, которое платит подати (дандакара – 1.13.3 и др.). «Большие люди» именуются также «мукхья» (начальствующие) – над лесными племенами, границами, городами и сельской местностью (1.16.7), над городами, сельской местностью и войском (XIII.5.15), над горожанами, сельскими жителями и войском (IX.7.68). Они объявляются настоящими господами в государстве даже при наличии царя (V.6.36)» [10, с.148]. Это описание соответствует первому этапу моделирования общества, а следующее – второму. «Общество делится прежде всего на две группы: 1) лиц, принадлежащих к четырем варнам, т. е. в полном смысле свободнорожденных, и 2) лиц, не включаемых в систему варн. Первые располагаются в иерархическом порядке – от брахманов до шудр» [10, с.169]. А третий этап представляется следующей моделью. «Анализ терминологии и юридиче- ских норм, касающихся разных социально-правовых групп, позволяет составить представление о стратификации общества, согласно «Артхашаст-ре». Схема получается настолько четкая, что ее легко выразить графически (рис. 1)» [10, с.169]. БВГД на нашей схеме соответствует системе четырех варн, а АБДЕ – варварам-млеччхам. Линия ВК проходит так, что АВК соответствует категории даса в широком смысле. В разделе о временно зависимых автор «Артхашастры» выделяет прежде всего эту категорию (БВО на схеме). Но варвары могут быть свободными (в противном случае неко- му было бы продавать детей), могут находиться как в постоянной, так и во временной зависимости. БОК и соответствует последним, а АБК – постоянно зависимым, даса в полном смысле слова. Очевидно, чем ниже статус варвара, тем больше вероятность его попадания в разряд собственно рабов» [10, с.170]. Из представленной модели надо так понимать, что если известна общая численность всех варн (линия ВБ) и той части общества, которая находится за пределами варн (линия БА), и известна численность количество полурабов (временно зависимых) в варнах (линия БО) то, основываясь на принципе подобия треугольников, можно узнать сколько в этом обществе рабов (линия АК) и наоборот: ВБ/БО = (ВБ+БА)/АК. Например, если количество всех четырех варн в некотором сообществе составляет 100 млн. людей и вне варновых 10 млн., а количество полурабов 20 тысяч, то количество рабов – 22 тысячи.

Из приведенного описания древнеиндийского общества несложно заметить, что оно делится на две части, каждая из которых также имеет свое структурное деление, на основе принципа религиозной традиции без учёта степени социального и технологического развития общества. И еще одно важное заключение можно сделать из приведенной модели: если известны значения пропорционального отношения основных составляющих общества друг к другу, то при прочих известных, можно определить численность этих составляющих и / или размер общества в целом .

Формализация основных принципов социального структурирования современного общества для осуществления математического моделирования и прогнозирования развития объединяемого человечества на основе существующего опыта такого структурирования является актуальной задачей.

Определить социальную структуру любого известного общества (как устойчивой и достаточно самодостаточной совокупности людей) настолько возможно, насколько большим объёмом сведений обладает исследова- тель и насколько совершенная методика анализа этих сведений в его руках. В настоящее время известны и используются различные гипотезы и подходы описания устройства общества и сущности внутренних факторов его развития. Различные теоретические воззрения на природу общественного бытия и методы его исследования достаточно подробно описаны во многих публикациях, в том числе в монографиях (см., например, [3, 11, 12, 13]), диссертациях (см., например, [14, 15, 16]) и учебниках (см., например, [4, 17, 18]). Когда учёный предлагает авторское описание отдельных составляющих общества в их взаимодействии, он фактически показывает свою модель социального структурирования, широко популяризируемые такие модели являются объектом настоящего исследования.

Целью статьи является определение принципов разработки модели структурирования в наиболее известных социальных теориях.

Под принципами социального структурирования будем понимать норму количественного разделения общества на составляющие части (социальные группы, классы, страты и т.д.), основные характеристики выделения этих частей, т.е. классификационные признаки отнесения членов общества к определенной социальной группе (классу), а также критерии, определяющие иерархию и систему взаимоотношений этих групп.

В отношении количественного разделения общества отметим тот замечательный факт, что общественная мысль сконструировала гипотезу о необходимости описания общества без его деления на социальные группы, поскольку наблюдается «однородность общественного пространства» (Жан Жак Руссо) [14, с.35] и «существуют только отдельные равноправные индивиды и практически отсутствует деление на социальные классы» (Иеремия Бентам) [14, с.35].

Наиболее часто в известных теориях социального структурирования общество рассматривается состоящим из двух или трёх достаточно четких, однозначно описываемых частей. Название этих частей, критерии отнесе- ния членов общества в ту или иною группу в различных теориях достаточно разные. В частности, в указанных публикациях, можно прочитать, что общество как диаду социальных групп описывали: Платон, Ибн-Хальдун, Джон Локк, Огюст Конт, Герберт Спенсер, Вильфредо Парето, Гаэтано Моска, Роберто Михельс и другие, а как триаду: Платон, Аристотель, Франсуа Кенэ, Адам Смит, Анри Сен-Симон, Георг В.Ф. Гегель, Давид Риккардо, Огюст Конт, Герберт Спенсер, Людвиг Гумплович, С. Прейс, Деннис Л. Гилберт, Энтони Гидденс, Н.Е. Тихонова, Мохаммед Мохсин Аль-Захири и другие. Повтор фамилий учёных в обоих списках свидетельствует либо о их разном взгляде на общество (например, в разные периоды жизни), либо о различном прочтении их трудов.

Условная дихотомия общества может осуществляться по простым признакам: отношения к государственному управлению (субъект управления - объект управления); труда и дохода (не трудятся и имеют большой доход - трудятся и имеют маленький доход). «Платон писал: «Любой город, каким бы малым он ни был, фактически разделен на две половины: одна для бедных, другая для богатых, и они враждуют между собой» [4, с.55; 13, с.5]. В этой трактовке (есть и другая, см. далее) платоновского разделения общества, исходит из принципа наличия богатства, т.е. явной, значительного отличия отдельных членов общества по экономическому потенциалу.

«Ибн-Хальдун (1332-1406) в своем трактате «Введение о превосходстве науки истории» (больше известен как «Мукаддима») разделил общество своего времени на две основные страты: 1) привилегированная страта, которая состоит из правителей, их сподвижников, служащих, ученых, поэтов и т.д. Эта страта ничего не производит и живет за счет доходов эмирата и султана; 2) общая страта, которая состоит из крестьян, ремесленников и торговцев, не принадлежащих к элите и ограничивающихся своим трудом, что приводит к бедности. Основная идея Ибн-Хальдуна заключается в том, что центральное место в жизни арабского общества на протяжении обозримого исторического периода занимают группы, которые могут накапливать состояния, обладать земельной собственностью, обеспечивая этим свое высокое положение в обществе. Таким образом, устанавливается диалектическая связь между материальными ресурсами и занимаемым в обществе социальным статусом. Роль этой связи была заметна на всех этапах исторического развитии арабского общества» [19, с.77]. В отличие от Платона, Ибн-Хальдун в качестве признаков выделения групп принимает следующие нормы: 1) субъект общественного управления; 2) нахождение при правителе; 3) непосредственное осуществление технологических процессов изготовления и продажи общественно необходимых товаров.

Социальная структура как самостоятельный объект исследования впервые рассматривается в работах Огюста Конта (1798–1857). О. Конт делит общество на две части: «пролетариат, к которому относятся все не имеющие собственности бедные слои населения, и патрициат, в который входят банкиры, финансисты, руководители всех уровней власти» [16, с.19]. Деление общества на две составляющих (по другим источникам и больше, см. далее) можно проследить и в работах Карла Маркса (18181883). «Первый – пролетариат (угнетенные), в состав которого входили бедные слои населения, не имевшие экономической собственности. Второй – буржуазия (угнетатели), в состав которого входили состоятельные владельцы предприятий и оборудования. В структуре каждого из классов К. Маркс выделял различные по численности подклассы и социальные прослойки населения» [16, с.21]. И представители патрициата (по О. Конту), и буржуазия (по К. Марксу) выделяются по отношению к системе общественного производства, т.е. изготовления и продажи общественно необходимых товаров/услуг.

Современные средства компьютерного моделирования позволяют рассчитать динамические ряды изменения численности некоторых взаимо- действующих популяций, социальных групп и социально-экономических субъектов. Применяя модель Соле-Манрубиа (R.V. Sole, S.C. Manrubia) для общества, состоящего из двух групп, можно показать влияние заданных принципов моделирования (территория, период существования и т.д.) на их численность. «Изучается общество с простейшей социальноэкономической структурой, в котором все его представители относятся к одному из двух классов - либо к кочевникам, либо к землепашцам» [20, с.43].

Разделение общества на три основные группы позволяет охватить большую часть общества, но требует от учёного определения достаточно четких классификационных признаков такого деления. Например, Платон считает стабильным общество состоящим из философов и мудрецов, которые управляют государством; чиновников и воинов, которые охраняют государство от беспорядков и смуты; земледельцев, ремесленников, врачей, актеров [4, с.55; 14, с.32]. Аристотель также разделяет общество на три страты: богатые, средний класс, «который Аристотель считал наилучшим для общества, так как его представители согласно условиям их жизни, оказываются более подготовленными для следования рациональным принципам развития», и бедные, «большинство представителей которых впоследствии становятся либо мошенниками, либо преступниками» [4, с.56; 14, с.33]. У Платона используется уже знакомая триада: правители -управленцы - «работники» (только врачи и актеры от правителей переместились к «работникам»). Второй великий философ почему-то разделил людей не по степени любви к мудрости и общественному благу, а по известному издревле мерилу - по количеству монет и иной ликвидной собственности в наличии.

Важной вехой в развитии гуманитарного знания о природе общественного устройства стала «Экономическая таблица» Франсуа Кенэ (1694 - 1774) выделил в общественном хозяйстве три группы агентов: 1) ферме- ры и наёмные рабочие аграрного сектора, «производительный класс»; 2) собственники земли - феодалы (к числу которых относился и король); 3) промышленники, купцы, ремесленники и другие занятые не в сельском хозяйстве, «бесплодный класс» [21, с.311; 22, с.173]. «Экономическую таблицу» Ф. Кенэ обычно рассматривают в учебниках по экономической теории, и не упоминают в учебниках по социологии, возможно только из-за её названия, хотя она социологическая не в меньшей степени, чем экономическая. Дело в том, что впервые в теории общественных дисциплин появилось не только выделение социальных групп (агентов) французского общества, но и описание системы взаимоотношений между ними. Если бы Ф. Кенэ добавил бы в эту модель сведения о численности крестьян, необходимых для производства продовольствия на 3 млрд. ливров и численности «бесплодного класса», которые произвели продукции на 2 млрд. ливров, то мы знали производительность труда в сельском хозяйстве и промышленности. А если бы он к характеристики каждой группы добавил численность собственников земли, то можно легко было бы посчитать норму доходности трудовых ресурсов в сельском хозяйстве и промышленности и норму удельных издержек по каждой социальной группе. А если бы в модели ещё были указаны валовые объёмы продаваемой сельхозпродукции и изделий ремесленников, то нам были бы известны не только средние цены на продаваемую продукцию во Франции того времени, но и средняя производительность труда в сельском хозяйстве и промышленности, а также норма потребления обеих видов продукции каждой социальной группой. Мог ли Ф. Кенэ добавить такие сведения? Безусловно мог, ведь «первая перепись была проведена в 1636 году, когда Франция вступила в крупный открытый конфликт с Испанией» [23, с.144], кроме того он был лейб-медиком и другом короля Франции Людовика XV и имел доступ к сведениям о состоянии французского общества. Но даже без этих желательных усовершенствова- ний, «Экономическая таблица» является важной и знаменитой социальноэкономической моделью.

«Особенность модели Ф. Кенэ состоит в том, что он представил процесс воспроизводства не только как воспроизводство материальных благ, но и как воспроизводство классов, т.е. социально-экономических взаимоотношений в обществе. В этой модели чрезвычайно много условностей и влияния времени, определившего ограниченность взглядов на процесс воспроизводства, обусловленную преобладанием сельскохозяйственного труда и недостаточной развитостью капиталистического товарного производства» [21, с.311].

Многие учебники по экономике и социологии упоминают Адама Смита (1723-1790), который отмечал, что стоимость товаров определяется количеством труда, необходимого для их производства и выделял три группы, в зависимости от степени и роли участия в системе общественного производства: «производители, земельные собственники и капиталисты» [14, с.36]. Классик политической экономии, последователь и одновременно оппонент А.А. Смита, Давид Риккардо (1772-1823) «выделял в структуре общества три основных класса, между которыми распределяется «продукт земли», то есть все то, что получают с ее поверхности путем приложения капитала, труда и машин: владельцы земли, получающие доход в виде ренты, собственники капитала, получающие доход от прибыли, и рабочие – от заработной платы» [14, с.37]. Следовательно, с 18 века в качестве критерия структуризации общества начинает учитываться роль представителей социальной группы в осуществлении общественного производства.

19 век начался с демонстрации технологических новшеств (например, в России было запатентовано и представлено научному сообществу применение электрической дуги для расплавления металлов и освещения, а в Англии на аттракционе был предложен публике первый паровоз). Развитие технологий и внедрение новых технологических процессов требовало новых знаний, унификации оборудования, большего разделения и интеграции труда. «В основе выделения различных социальных образований, считал Конт, лежит преимущественно кооперация, основанная на разделении труда. Именно разделение труда, полагал ученый, является не столько экономическим, сколько фундаментальным социальным фактором, лежащим в основе социального устройства общества. Классы он идентифицирует на основе таких критериев, как власть, престиж и собственность. На основании данных критериев Конт выделяет три класса: управленческий, духовный и производительный» [14, с.97].

В 1874-75 годах в России публикуется двухтомная работа Герберта Спенсера (1820-1903) «Изучение социологии», основная идея которой заключается в уподоблении строения организма и структуры общества, которое подчиняется тем же биологическим законам организации, функционирования и эволюционного развития (напомним, строение общества по подобию тела уже было известно, Брахма создал варны из своего тела: брахманы из уст, кшатрии из рук, вайшьи из бедер, шудры из ступней). «Г. Спенсер находил в обществе три крупных системы органов – три крупных класса. Низший класс выполняет функции поддержания жизни общества путем добывания материалов для пищи и изготовления ее; средний класс занят доставкой этих продуктов, их покупкой и продажей (они выполняют функции сосудистой системы у животных); высший класс – руководящий, направляющий, господствующий» [4, с.63; 16, с.20]. Практическая ценность такого подхода не очевидна (что бывает с теми людьми, которые активно пропагандируют органицизм наглядно показано в фильме «Сказка странствий», 1983 г.), а теоретическая несомненна – общество конкретно функционально структурировано и функционально взаимосвязано. Осталось только эти функциональные зависимости описать логически и математически.

Осмысление структуры общества через функциональную деятельность его составляющих стало одним из отличительных черт «понимающей социологии» Макса Вебера (1864 - 1920). «Понимать», с этой точки зрения, социология должна процесс познания социального действия через смысл, который вкладывает в данное действие сам субъект этого действия. При этом каждый член общества позиционировался в социальном пространстве в системе трёх координат: политической (принадлеж-ность/поддержка определенной политической партии), социальной (принадлежность к «социальному классу») и экономической (принадлежность к классу в трактовке К. Маркса) «В классово-статусной структуре общества М. Вебер обозначил следующие основные страты: класс собственников, средний класс, социальный класс» [13, с.7].

«Троичный подход» в описании структуры общества применяется и для стран «развитого капитализма» второй половины прошлого века. «Английский социолог С. Прейс предложил следующую схему социального разделения населения Англии: 1) высшая социальная группа: высшая и профессиональная администрация, управляющие; 2) средняя социальная группа: контролеры высшего ранга, равные им лица, не занимающиеся физическим трудом, контролеры низшего ранга или равные им лица, не занимающиеся физическим трудом, квалифицированные рабочие и равные им лица, не занимающиеся физическим трудом; 3) низшая социальная группа: полуквалифицированные рабочие; неквалифицированные рабочие» [4, с.77]. В перечисленных социально-профессиональных статусах нет учёных, поэтов и прочих «сподвижников правителей», все представленные здесь статусы определяются положением в системе общественного производства, т.е. их местом в организации и осуществлении технологических процессов.

Современная российская социологическая наука, наследуя аристотелевский подход, структурирует общество не по видам деятельности раз- личных членов общества, а по их экономическому потенциалу - величине имеющихся средств и получаемых доходов. «Стратификационная модель современного российского общества с учетом такой интегральной характеристики, комплексно отражающей положение людей в различных подструктурах общества, как материальное положение, выглядит следующим образом: 1) богатые - элита (правящая политическая и экономическая) и верхний слой (крупные и средние предприниматели, директора крупных и средних приватизированных предприятий, другие субэлитные группы) -15 %; 2) среднеобеспеченные - средний слой (представители мелкого бизнеса, квалифицированные профессионалы, среднее звено управления, офицеры) - 20 %; 3) малообеспеченные и бедные - базовый слой (рядовые специалисты, помощники специалистов, рабочие, крестьяне, работники торговли и сервиса), нижний слой (малоквалифицированные и неквалифицированные работники, временно безработные) и социальное дно - 65 %» [24, с.11]. Как видим, использование троичного подхода в разделении общества на группы наиболее просто осуществляется по величине дохода, точнее говоря по значению среднедушевого дохода домохозяйства (см., например, [25]). Действительно, при современном уровне развития государственной статистики и методологии проведения социологических исследований, несложно структурировать общество по величине дохода. Однако, ни в цитируемой публикации, ни в ей подобных, не раскрывается механизм генерирования дохода и не описывается система «встраивания» отдельных социальных групп в финансовые потоки, т.е. не даётся ответ о причинах формирования конкретных значений дохода и деления общества на отдельные группы по величине дохода.

Для более точного, полного описания состояния общества и более детальной стратификации исследователи могут выделять большее количество социальных групп (классов), многие из которых изначально, тем не менее, выходят из триады.

Анри де Сен-Симон (1760-1825) рассматривает труд в качестве категорического императива структурирования общества, поэтому важная роль в обществе отводится тем, кто трудится физически и тем, кто организовывает этот процесс, последним должна принадлежать светская власть. Особая роль отводится науке, которая должна заместить религию (место храмов займут «мавзолеи Ньютона»), поэтому духовная власть должна принадлежать учёным. «Социальную структуру общества он представляет в виде пирамиды, основание которой составляют рабочие низкой квалификации, имеющие низкий материальный уровень и по сути представляющие бедное население. Над слоем бедных рабочих возвышаются руководящие работники, которые принимают непосредственное участие в процессе управления, затем располагаются работники науки, которые вносят инновации и совершенствуют процесс индустриального производства. Далее следует небольшая прослойка представителей творческих профессий и вершину пирамиды занимает королевская власть» [16, с.19]. Следовательно, общество по К.А. де Сен-Симону представляется как «пятиэтажная» структура.

В работах К. Маркса помимо пролетариата и буржуазии упоминаются и другие группы общества. «К. Маркс проанализировал социальную структуру капиталистического общества, критерии образования классов. Классообразующей основой у него выступала экономика, а классообразующими экономическими критериями – источники и величина доходов. Помимо экономических классообразующих критериев Маркс выделял социальные – характер собственности на средства производства – и политические – наличие властных полномочий. На основании данных критериев в структуре общественного устройства Маркс выделяет торговую, финансовую, промышленную и мелкую буржуазию, пролетариат, люмпенпролета-риат и крестьянство» [14, с.41]. То есть основными группами общества являются три основных: буржуазия, пролетариат и крестьянство [13, с.6].

Уильям Ллойд Уорнер (1898-1970) изучал американское общество 30-50-х годов прошлого века, используя антропологические подходы. «Критериями классообразования у Л. Уорнера выступали такие характеристики, как доходы, профессиональный уровень, уровень образования и этническая принадлежность, а также субъективные оценки престижа и репутации. На основании данных критериев Уорнер выделяет в структуре американского общества следующие классы: высший-высший класс, низший -высший класс, высший-средний класс, низший-средний класс, высший-низший класс, низший-низший класс» [14, с.56]. Фактически эти шесть слоёв образованы делением трёх основных (верхнего, среднего, низшего) на две части.

«Гай Стэндинг (род. 1948) предлагает новую модель социальной структуры современных обществ: элита; салариат; квалифицированные кадры или профессионалы; рабочий класс или пролетариат; прекариат; ан-деркласс, который включает в себя безработных и социально обездоленных» [15, с.29]. Поясним два термина «салариат» и «прекариат». «Представители салариата имеют полную стабильную трудовую занятость, а также расширенные социальные гарантии (пенсии, оплачиваемые отпуска, корпоративные пособия и т.д.). В основном салариат включает в себя работников крупных корпораций, правительственных и государственных учреждений. Они являются «корпоративными гражданами», поскольку имеют возможность влиять на принимаемые фирмами стратегические решения» [15, с.29]. «Прекариат - класс, включающий в себя индивидов, не имеющих стабильной занятости и социальных гарантий, связанных с работой» [15, с.13]. Следовательно, Г. Стэндинг выделяет фактически три слоя (части) общества: элита, работающие (занятое население различной квалификации и профессионального статуса) и безработные (незанятое население).

Татьяна Ивановна Заславская (1927 - 2013) также отходит от троичности в анализе устройства общества, она «выделяла в структуре российского общества четыре социальных слоя: нижний, базовый, средний и верхний» [14, с.75; 16, с.27]. Известен также иной её взгляд на социальную структуру: «Согласно Т.И. Заславской, российское общество состоит из пяти социальных слоев: верхний слой, средний слой, базовый социальный слой, нижний слой, социальное дно» [13, с.11; 25]. «В 1993-1995 годах соотношение выделенных нами социальных слоев российского общества составляло 1:24:68:7. Это значит, что на верхний и средний слои, являющиеся главными двигателями реформ, приходилась четверть экономически активного населения» [26, с.9]. Указанное соотношение численности условных социальных слоев является достаточно ценным, но вместе с тем не указано какое состояние системы идеологических, политических, социальных, экономических и правовых отношений они характеризуют. Например, как должна измениться структура политических отношений чтобы численность среднего класса увеличилась на 1,5 - 2,0 %? «Причину расслоения социальной структуры современного российского общества Т.И. Заславская видит в имущественном неравенстве. Результаты ее исследований выявляют значительное ухудшение материального положения большей части россиян и даже «обнищание значительной доли населения» [ 16, с.29]. «Имущественное неравенство» - это не причина стратификации общества, сначала по какой-то реальной причине, под действием определённых факторов происходит «сепарация» общества на отдельные фракции -социальные группы в той или иной степени разделённости, а затем формируются атрибуты их качества жизни и социальной идентификации, которые при исследовании могут приниматься как признаки различия этих групп (наличие транспортного средства, количество домашних животных, размер денежного вклада в ценные бумаги и т.д.), в том числе оцениваться как «имущественное неравенство». Следует искать causa naturals социального расслоения.

Устройство общества также может быть описано на основе современного понимания организации технологического процесса (модель Koroch A ), т.е. исходя из гипотезы: строение социума структурно и количественно определяется базовыми технологиями его (социума) жизнеобеспечения .

Согласно этой модели, общество численностью N делится на четыре социальные группы (их численность соответственно: n A, n в , n с, n D), причем первые три образуют отдельную часть общества, поскольку выделяются именно по признаку их непосредственного отношения к технологическим процессам общественного производства: группа А - это та часть общества, представители которой своими действиями непосредственно осуществляют технологические операции; группа В - это та часть общества, представители которой сохраняют, развивают и передают технологии для их воплощения в реальных технологических процессах; группа С - это та часть общества, представители которой реально управляют обществом.

Вторую часть общества (группа D ) условно можно назвать «нетехнологической», поскольку к осуществлению технологических процессов по производству товаров и услуг они не имеют никакого отношения, они причастны только к их потреблению.

Одним из основных показателей этой модели является параметр ε/π, в котором е - натуральный показатель производительности труда, ед. / чел.; п - норма потребления ед. / чел. Этот показатель определяет численность группы А : • - n A > N . Размер остальных групп общества рассчитывается если известны величины n A и N : n в = f ( n A), n C = f ( n A + n B), n D = N - ( n A + n в + n с ).

Следовательно, в настоящее время существуют и используются не только модели социального структурирования основанные на принципах выделения достаточного большого количества социальных групп с делением по признаку социально-профессионального статуса их представителей в системе общественного производства и социального управления, но и модели численного и функционального описания структуры общества.

Выводы:

-

1. При разработке теорий (моделей) социального структурирования базовыми принципами описания общества и его составляющих частей является принятое количество этих частей, признаки их выделения и характеристики их взаимоотношений (иерархии).

-

2. Достаточно условно можно обозначить, что до 20 века наиболее часто рассматривали три основных части общества (социальной группы, класса), а в 20-21 веках – больше трех; основные признаки разделения общества: религиозные догматы; отношение к системе социального управления, отношение к системе общественного производства, получаемый доход.

-

3. Из моделей прошлых веков следует выделить «Экономическую таблицу» Ф. Кенэ как аналитическую модель социального структурирования, а из современных – численную модель Соле-Манрубиа.

Список литературы Принципы социального структурирования

- Петров, П.Ю. Основи соцiальної полiтики: Навчальний посiбник. / П.Ю. Петров, В.Г. Сумцов. - Луганськ: Видавництво Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iменi Володимира Даля, 2007. - 376 с.

- Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: Издательство "Экзамен", 2003. - 736 с.

- Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Даниел Белл; Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Academia, 2004. - 783 с.

- Радаев, В.В. Социальная стратификация. Учебное пособие. / В.В. Радаев, О.И. Шкаратан. - М.: Наука, 1995. - 237 с.

- Алекшин, В.А. Социальная структура и погребальный обряд древнеземледельческих обществ: (по археологическим материалам Средней Азии и Ближнего Востока) / В. А. Алекшин; АН СССР, Ин-т археологии, Ленинградское отд-ние. - Л.: Наука; Ленингр. отд-ние, 1986. - 191 с.