Приоритеты демографической политики в Северо-Кавказском регионе

Автор: Липина С.А.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 1 (1), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется особенности демографического процесса, раскрываются этнодемографические риски и выявляются особенности управления исторически обусловленными формами межэтнических конфликтов в Северокавказском регионе; автором определен ключевой комплекс приоритетов демографической политики в субъектах СКФО, обоснованы стратегически значимые направления социальной политики.

Северный кавказ, человеческий капитал, приоритеты развития, демографическая политика, миграционная политика, трудовые ресурсы, межнациональные конфликты, миграционные потоки, аграрное перенаселение

Короткий адрес: https://sciup.org/149130920

IDR: 149130920 | УДК: 314.06

Текст научной статьи Приоритеты демографической политики в Северо-Кавказском регионе

Северо-Кавказский федеральный округ является важнейшим геоэкономическим плацдармом и форпостом России на ее южных рубежах. В сложившейся в современном мире геополитической ситуации здесь разворачивается стратегическая борьба за будущие рынки и сырье, за трансмагистральную инфраструктуру и геоклиматические ресурсы. Именно этим определяется хозяйственный и геополитический интерес стран мирового сообщества к экологически чистому и материально-вещественному ресурсу Северного Кавказа. Однако следует обратить внимание на еще один важнейший ресурс республик, который зачастую для Северного Кавказа не только не включается в экономические расчеты, но и ставится в отрицательный фактор развития — это население, трудовые ресурсы, их качество и количество.

Уникальность ситуации заключается в том, что трудовые ресурсы республик Северного Кавказа — это один из главных ресурсов развития не только этого макрорегиона, но и других территорий, теряющих свое население. В настоящее время из всех российских регионов только в республиках Юга России сохранилось расширенное демографическое воспроизводство, а практически все горские народы имеют положительный демографический прирост. Наиболее ярко это представлено в Дагестане, Чечне и Ингушетии, в меньшей степени — в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Здесь потенциально растущее население, обладающее особыми качествами кавказского типа, является одним из важных ресурсов в деле становления федерализма и интеграции Северного Кавказа в российское правовое и экономическое пространство.

Среднегодовая численность постоянного населения СКФО — около 9,5 млн чел. (9 492 909 чел. на 01.01 2012 г.), только в республиках на 1 января 2012 г. она составляла более 6 986 тыс. чел., более 5,5 % от общей численности населения России). Если средняя плотность населения Юга России — около 38,7 чел. на кв. км, то по отдельным районам республик (чьи территории до 40 — 50 % занимают горы) этот показатель достигает 135 чел. на 1 кв. км, а, например, в Сунженском районе Ингушетии — до 500 чел. на 1 кв. километр.

Современное население Северного Кавказа в сравнении с остальной страной довольно молодо. Так, его численность в Чеченской Республике составляет около 1 200 000 человек, из них детей и подростков — 31 %.

Средний возраст жителей многих республик СКФО приближается к 30-ти годам, тогда как средний возраст жителей России увеличился на 1,3 года и составил 39 лет, а в ряде регионов средний возраст уже превысил 40 лет. Численность населения старше трудоспособного возраста выросла на 1,9 млн человек. Число детей и подростков сократилось на 3,2 млн человек.

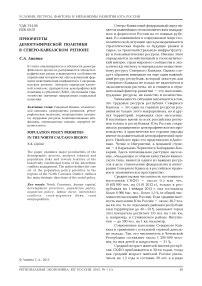

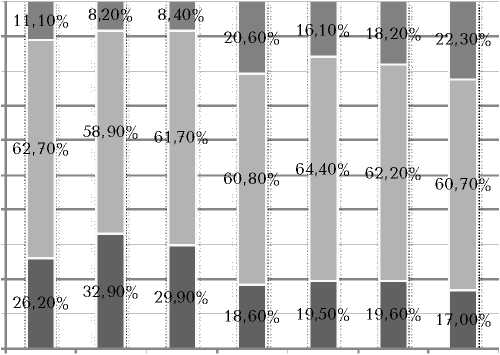

Треть населения в республиках СКФО живет в домохозяйствах с 5-ю и более членами семьи. Каждая пятая семья (21 %) на Кавказе считается многодетной (см. рис. 1). Стабильно высокая рождаемость и большая доля молодежи в структуре населения этого региона — в современной России и предмет гордости, и повод для беспокойства. Позитивность в том, что в возрастном составе высокая доля населения в трудоспособном возрасте и моложе трудоспособного.

Беспокойство вызывает то, что экономическая активность населения СКФО остается ниже, чем в среднем по стране, а доля экономически неактивного населения (не занятого и зачастую не ищущего работу) в Карачаево-Черкесии и Дагестане, например, превышает 1 /3 часть граждан в возрасте от 15-ти до 40 лет (34,7 и 34,9 % соответственно) (см. табл. 1). Следствием такого «разрыва» между количеством рабочих рук и спросом на них может быть всплеск конфликтогенности.

После 2007 г. в трудоспособный возраст начало входить поколение, спрос на рабочую силу которого критически мал. Многие представители этого поколения молодых людей получили высшее образование. Так, в Ингушетии до 60 % молодежи имеют высшее образование, средний возраст дагестанца — 25 — 27 лет.

Среди молодежи Дагестана высока доля студентов. В республике шесть вузов и 60 филиалов, где учатся более 110 тыс. студентов. Применение своему уровню квалификации и творческому потенциалу эта молодежь не находит в силу ряда причин. Чаще всего филиалы вузов выпускают в большинстве своем гуманитариев, не соответствующих уровню высшей школы, среди которых высока доля юристов и экономистов [13].

В Чечне, Ингушетии, Дагестане в последние 25 лет перенаселенность и безработица создают заметное социальное напряжение: выпускники не могут трудоустроиться, в молодежной среде растет религиозная и национальная нетерпимость, неприятие общероссийской идентичности. Именно в этом «тектоническом» факторе — глубинные причины роста насилия, иррациональных сепаратистских настроений и эксцессов. Ряд исследователей современных политических процессов на Северном Кавказе (например, Ж. Гакаев [3]) главную причину «чеченской революции» и межнациональных конфликтов в большинстве республик видят в социально-экономическом факторе, в частности, в пауперизации основной массы сельского населения. Именно кризисная демография, а вовсе не воинственность горцев лежит в основе конфликтов на Кавказе [7].

В современных политических и социально-экономических обзорах по Северному Кавказу, в прогнозах и программах администраций республик мало уделяется внимания проблемам прогнозирования структуры и динами-

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

РД ЧР РИ РСО-А КБР КЧР РА

НАСЕЛЕНИЕ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

НАСЕЛЕНЕЕ

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

■ НАСЕЛЕНЕЕ МОЛОЖЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

Рис. 1. Структура населения Республик Северного Кавказа, 2011 г.

Примечание. Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL:

Таблица 1

Динамика миграционных потоков в республиках Юга России в 2000—2005 гг., тыс. чел.

|

Республики Юга России |

2000 г. |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

|

Республика Дагестан |

-4,52 |

-3,95 |

-4,84 |

-5,21 |

-6,16 |

-6,07 |

|

Чеченская Республика |

– |

– |

– |

-8,76 |

-4,73 |

-1,36 |

|

Республика Ингушетия |

16,42 |

-0,69 |

-0,80 |

-1,57 |

-0,88 |

-0,45 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

2,69 |

0,24 |

-0,96 |

-1 ,99 |

-2,29 |

-1,30 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

-2,02 |

-1,96 |

-2,03 |

-2,30 |

-2,73 |

-2,88 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

-1,91 |

-2,04 |

-2,10 |

-2,01 |

-2,23 |

-3,06 |

|

Республика Адыгея |

0,72 |

1,29 |

1,47 |

0,60 |

1,19 |

0,47 |

Примечание. Составлено автором по данным Министерства экономического развития РФ, республиканских министерств экономического развития СКФО.

ки развития человеческого потенциала с точки зрения поиска такого резерва трудовых ресурсов, которые были бы способны сформировать новые конкурентоспособные сферы мирохозяйственного спроса. А это имеет серьезное значение для развития макрорегиона, в первую очередь в аспекте национальной безопасности и территориальной целостности.

Несмотря на обилие публицистических и научных, довольно обширных философских и экономических работ, формированию трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал республик Северного Кавказа, уделяется мало внимания. А происходящая трансформация демографических процессов в республиках, и, самое главное, этнодемографи-ческие риски, особенности управления специфическими, исторически обусловленными формами межэтнических конфликтов в северокавказском регионе до сих пор изучены недостаточно. Среди современных регионалис-тов, работы которых посвящены Северному Кавказу, отсутствует единое мнение как по решению проблем социально-экономического развития республик и нейтрализации факторов социальной и этнической напряженности, так и по улучшению качества регионального управления, демографической и региональной политики в этом регионе. Сложившиеся методы изучения демографической ситуации в Северокавказском регионе базируются на принципах альтернативности и дополнительности, согласно которым мнения развиваются в двух версиях: «узкой» — как изучение того или иного набора политических и экономических проблем современности в этом регионе с обозначением проблематики дотационности, когда экономическое пространство рассматривается с позиций разных подходов; и «широкой» — рассматриваются геополитические и социально-политические факторы конфликтогенности на Юге России и их влияние на становление российской государственности в этом регионе [9].

Поэтому при исследовании СКФО необходимо переосмыслить не только ключевые социально-экономические проблемы и их демографический, национальный и этноконфессио-нальный состав, особые природноклиматические условия, их перспективные возможности для туризма и рекреации, но и выявить новые подходы для более эффективной интеграции макрорегиона с его огромным человеческим потенциалом в остальную часть страны. Будучи многонациональными, многоконфессиональными, с высоким естественным приростом населения, с постоянным, традиционным отставанием темпов роста рабочих мест от темпов роста экономически активного населения, республики Северного Кавказа уже в 70-е гг. XX в. отличались глубокой неоднородностью этнического пространства, процветающими теневыми процессами в непроизводственной сфере, устойчиво высокой долей безработного населения, особенно в сельской местности. Указанные проблемы еще более усилились с момента распада Советского Союза. Проявления нестабильности в регионе подпитывали нерешенные межэтнические противоречия, углубленные социальные проблемы и возникшие трудности экономической интеграции в связи с падением производственной сферы и неэффективным административным управлением.

Одним из важных факторов регионального масштаба, объясняющим как социальную на- пряженность, так и конфликтогенность на этой территории, является то, что Республики Северного Кавказа после кардинального изменения государственно-политической системы в стране в 90-е гг. XX в. получили статус самостоятельных субъектов Федерации. Однако реализуемые в республиках вариации региональной политики и сама политика Федерального центра зачастую не учитывали вопросы этнической конкуренции и мобилизации населения. Социальная политика государства и республиканских правительств не выступала составной частью мероприятий по урегулированию условий общественного производства, а значит, не обеспечивала условий для повышения социальных гарантий в формировании экономических стимулов всех слоев населения, по смягчению противоречий между участниками рыночной экономики и предотвращению социальных конфликтов [8].

В силу самобытности региональных цивилизаций в республиках под высоким давлением внешней среды и сепаратизма национальных элит были спровоцированы многие негативные процессы, приведшие не только к обрыву большинства межрегиональных связей в экономической системе, но и к усилению взаимных претензий по поводу изменения административных границ и создания новых этнических территориальных образований [13].

На фоне моноэтничности проявилась «эт-низация экономики»; национализм, произошла политизация этнической истории и сформировалась националистическая идеология «исторического приоритета»; а «анклавизация» проявила себя в форме «заповедников идентитета» как скрытой формы сепаратизма [10].

Зачастую местная элита и общины чувствовали, что государство должным образом не защищает их права и законные интересы. Поэтому не случайно центробежные процессы в РФ наибольшее развитие получили в Чечне, где уровень квалифицированной рабочей силы и творческой интеллигенции был высок, а безработное население в сельской местности исчислялось десятками тысяч. Эти люди и стали основной ударной силой развернувшегося национального движения. Обладая массой этнических противоречий, обилием особых внутри-конфессиональных проблем, внешних факторов дестабилизации, в республиках Северного Кавказа ярко проявились несбалансированность финансового обеспечения и широкое распространение нелегитимных экономических институтов теневой экономики: коррупция, взяточничество, рейдерские захваты, системные кризисы с активным вмешательством оппозиции и вялотекущие процессы конфликтности, доминирование этнических факторов в распределении и перераспределении статустно-дол-жностных ролей и др.

На основе обобщения данных многолетнего изучения конфликтогенной ситуации в этом регионе и в связи с непрекращающимися кризисными явлениями (высоким уровнем безработицы, глубоким социальным неравенством населения) и этнической напряженностью (межэтнические конфликты и экстремизм) в Северокавказских республиках заслуживает внимания обзор факторов конфликтогенности, которым уже посвящено много работ [5, с. 21—22; 6].

Ученые-кавказоведы выделяют различные группы факторов, повлиявшие на социальные проблемы населения республик, по-разному оценивают их роль в формировании сложившейся конфликтогенной ситуации в макрорегионе. Одни исследователи видят источник конфликтогенности и радикализма в историческом прошлом [4], другие придают особое значение современным социально-политическим проблемам в регионе [12].

Третья группа ученых, проводя ситуационно-факторный анализ социально-экономического положения населения в республиках Юга России, считает, что наиболее значимыми в плане воздействия на ситуацию в макрорегионе оказываются следующие факторы: системный экономический кризис в России и связанные с ним падение жизненного уровня населения и депрессивный характер развития региона [1]; криминализация экономики и политической сферы [2, с. 90]; этнодемографичес-кие особенности и наличие очагов потенциальных претензий этнических обществ друг к другу и Федеральному центру [10].

Слабая промышленная и социальная база, неравные стартовые возможности, резкий спад производственного потенциала, банкротство значительного числа промышленных и сельскохозяйственных предприятий стали главными факторами безработицы при трудоизбыточ-ности в республиках. А безработица усиливалась нарастающим потоком этномигрантов из средней полосы в 90-х гг. после распада СССР, когда в условиях стихийной «суверенизации» России многие ее регионы оказались неподготовленными к работе в условиях «переходного периода», возвращением работников сезонной и вахтовой миграции из северных и восточных регионов. Наблюдается и значительная миграция жителей из горных, труднодоступных и неблагоприятных экономически районов на равнинные территории, где и так велика плотность населения (см. табл. 1). Возникшие разнонаправленные или перекрестные миграционные потоки, связанные ранее с военными, а позже с межэтническими конфликтами, приумножали угрозу этнической стабильности, вызывая перераспределение сфер влияния в отраслях хозяйственной деятельности. В макрорегионе, где неуклонно растет влияние исламского фундаментализма, миграционные потоки накладывают свой отпечаток на этнический состав населения и внутриконфессиональный раскол. Особенности развития этноориентиро-ванной миграции в республиках сложились, главным образом, под влиянием ситуационного отношения федерального правительства и силовых структур к мусульманским общинам, исторической роли религии и этнического состава населения, а также под воздействием идеологии местных религиозных лидеров.

Отмеченная в таблице 1 динамика миграционного движения населения подтверждает обстановку, наиболее характерную для республик Северного Кавказа. Низкий уровень жизни, высокий уровень безработицы, отсутствие возможности найти работу с достойной оплатой труда вынуждает значительную часть населения, в основном мужчин и молодежь, выезжать на заработки в другие регионы России.

Как отмечали средства массовой информации республик, а также данные переписи населения, республики СКФО из-за безработицы и возникающих военных конфликтов покидала трудоспособная часть, и большинство из них высококвалифицированные кадры, особенно русского и русскоязычного населения, а также часть научной интеллигенции «титульного населения» северокавказских республик в другие, более благополучные районы России. Итоги этих стихийных миграций привели к изменению баланса этнического состава во всех республиках, к образованию монокультурности, внесли негативные и глубокие демографические изменения. И сейчас продолжается отток части русскоязычного населения не только из спокойных регионов (Адыгея), но и из таких, ранее стабильных, как Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В результате возникают особые противоречия, формирующие негативную возможность развития человеческого потенциала в республиках. Несмотря на специально принятые в ряде регионов (Республика Ингушетия, Республика Дагестан) государственные программы по возвращению русскоязычного населения в республики, продолжается его экономическое и политическое вытеснение, что приводит не только к обособлению регионов, но и к невозможности культурной интеграции в демографическое и социальноэкономическое пространство России.

Данные таблицы 2 отражают движение населения в субъектах Юга России — чис ленность вынужденных переселенцев и беженцев. Наиболее заметно количество зарегистрированных беженцев и вынужденных переселенцев в Ставрополье, республике Северная Осетия — Алания (13 980 чел. с начала регистрации до 1 января 2008 г.).

Самая высокая миграционная нагрузка в 1995 — 2000 гг. была на Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовскую область. Это являлось прямым следствием развернувшихся военных действий на территории Чеченской Республики, этноконфессиональных и этнополитических конфликтов в Ингушетии и Дагестане, а также вытеснением из других национальных республик «нетитульного» населения и его массовой миграции в спокойные сопредельные регионы.

Югу России, особенно республикам, свойственна проблема молодежной безработицы. До 1 / з безработных — молодые люди в возрасте до 30-ти лет. Отчуждение молодых людей от социальных благ, десоциализация в пространстве, связанная с семейными отношениями (тейпом, родом), по мнению автора, и является одним из главных факторов конфликта молодых людей с легитимными институтами и социумами, усиливает и порождает риски возникающих этнических конфликтов на Северном Кавказе.

По данным Федеральной службы статистики за январь 2012 г. больше всего безработных (18 % населения) проживают в Северокавказском федеральном округе. Самый высокий процент по безработице в Республике Ингушетия. На 2-м месте — Чеченская Республика, замыкает тройку лидеров по этим критериям Кабардино-Балкария. Ставропольский край имеет наименьший показатель безработных в регионе — чуть более 6 % (см. табл. 3).

Однако фактический уровень безработицы намного выше тех показателей, которые задействованы органами государственной службы занятости.

Постоянная зависимость доходов сельского населения от личных, не приносящих особых доходов хозяйств, где в семьях большое количество несовершеннолетних детей, в условиях рыночной экономики привела к тому, что проблема безработицы только усилилась. Зачастую нагрузка зарегистрированных в службах занятости на одну заявленную вакансию измеряется десятками человек, в результате проблема социально-экономической дифференциации населения в республиках СКФО носит острый и неоднозначный характер. «А это создает аграрное перенаселение. Вследствие этого процесса из республик "вымывается" наиболее образованная и квалифицированная часть на-

Таблица 2

Численность вынужденных переселенцев и беженцев в субъектах Юга России, чел.

|

Республики Юга |

Годы |

Всего с начала регистрации на 1 января 2008 г. |

В том числе |

|||||||||

|

1995 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

||||

|

вынужденных переселенцев (с 01.07 1992 г.) |

беженцев (с 20.03 1993 г.) |

|||||||||||

|

Республика Адыгея |

280 |

124 |

26 |

24 |

6 |

1 |

6 |

1 |

4 |

99 |

99 |

– |

|

Республика Дагестан |

1 646 |

723 |

165 |

164 |

1 |

5 |

– |

1 |

– |

730 |

727 |

3 |

|

Республика Ингушетия |

... |

3 |

– |

– |

2 |

956 |

– |

598 |

1 076 |

4 267 |

4 267 |

– |

|

КабардиноБалкарская Республика |

386 |

96 |

101 |

53 |

5 |

– |

– |

– |

– |

220 |

220 |

– |

|

Республика Калмыкия |

531 |

335 |

429 |

39 |

– |

5 |

4 |

– |

– |

506 |

506 |

– |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

2 504 |

87 |

139 |

11 |

– |

– |

– |

– |

– |

56 |

56 |

– |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

3 404 |

6 331 |

3 932 |

3 165 |

2 843 |

2 420 |

39 |

8 |

20 |

13 980 |

13 906 |

74 |

|

Чеченская Республика |

... |

... |

... |

... |

32 |

11 |

11 |

1 |

4 |

4 |

4 |

– |

|

Краснодарский край |

14 372 |

1 653 |

710 |

390 |

76 |

39 |

12 |

2 |

5 |

2 924 |

2 923 |

1 |

|

Ставропольский край |

10 228 |

2 425 |

971 |

268 |

13 |

1 |

5 |

– |

– |

2 074 |

2 072 |

2 |

|

Астраханская область |

2 623 |

459 |

251 |

71 |

4 |

35 |

15 |

15 |

18 |

583 |

583 |

– |

|

Волгоградская область |

9 034 |

961 |

667 |

297 |

23 |

9 |

6 |

7 |

9 |

2 131 |

2 123 |

8 |

|

Ростовская область |

6 215 |

1 319 |

725 |

418 |

17 |

7 |

19 |

19 |

8 |

494 |

493 |

1 |

Примечание. Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL:

селения (отрицательная миграция), лишая регион главного ресурса модернизации — молодых инноваторов» [5, с. 21].

Как показывает исторический опыт, при осуществлении радикальных экономических преобразований проблемы демографической политики выходят на первый план, создавая устойчивый рост доли бедного населения, который свидетельствует о высокой степени социального расслоения населения республик, почти полном отсутствии среднего класса — фактора поддержания социально-политической стабильности. Происходящая интенсивная поляризация населения по уровню доходов, где даже нижняя часть среднего класса (интеллигенция: учителя, врачи, научные сотрудники различных научных учреждений и центров и др.) пополняет слой бедного населения, говорит не только о глубокой неоднородности социально-экономического пространства, но и о возможности возникновения негативных социальных и этноконфессиональных конфликтов. Эти аспекты социализации населения в республиках Северного Кавказа обусловили высокую значимость характерных для данного макрорегиона доминирующих факторов при формировании национальных хозяйственных комплексов, которые не способствовали снижению напряженности на рынке труда. Таким образом, сложившаяся негативная ситуация на рынке труда стала серьезной угрозой стабильному развитию республик СКФО, а также основным

Таблица 3

Экономическая активность населения в возрасте 15—72 лет (по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в среднем за июль — сентябрь 2012 г.)

|

Экономически активное население, тыс. чел. |

В том числе |

Уровень экономической активности населения, % |

Уровень занятости, % |

Уровень безработицы, % |

||

|

занятые |

безработные |

|||||

|

Российская Федерация |

76 340,5 |

72 319,0 |

4 021,5 |

68,9 |

65,2 |

5,3 |

|

ЮФО |

7 086,4 |

6 672,3 |

414,1 |

66,3 |

62,4 |

5,8 |

|

Республика Адыгея |

214,0 |

197,8 |

16,2 |

62,8 |

58,0 |

7,6 |

|

Республика Калмыкия |

149,1 |

133,6 |

15,5 |

69,4 |

62,2 |

10,4 |

|

Краснодарский край |

2 664,6 |

2 533,7 |

130,9 |

66,4 |

63,2 |

4,9 |

|

Астраханская область |

528,5 |

494,2 |

34,3 |

68,0 |

63,6 |

6,5 |

|

Волгоградская область |

1 344,0 |

1 263,6 |

80,4 |

66,4 |

62,4 |

6,0 |

|

Ростовская область |

2 186,1 |

2 049,3 |

136,8 |

65,7 |

61,6 |

6,3 |

|

СКФО |

4 413,2 |

3 836,5 |

576,7 |

64,6 |

56,1 |

13,1 |

|

Республика Дагестан |

1 238,5 |

1 094,9 |

143,6 |

62,6 |

55,3 |

11,6 |

|

Республика Ингушетия |

252,2 |

133,0 |

119,2 |

68,4 |

36,1 |

47,3 |

|

КабардиноБалкарская Республика |

430,0 |

402,4 |

27,5 |

62,1 |

58,1 |

6,4 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

211,2 |

193,2 |

18,0 |

65,6 |

60,0 |

8,5 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

351,9 |

332,3 |

19,6 |

66,7 |

63,0 |

5,6 |

|

Чеченская Республика |

528,0 |

354,0 |

174,0 |

63,2 |

42,4 |

33,0 |

|

Ставропольский край |

1 401,6 |

1 326,8 |

74,8 |

66,4 |

62,9 |

5,3 |

Примечание. По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в среднем за июль — сентябрь 2012 г. Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL:

сдерживающим фактором прогнозируемого устойчивого общественно-политического развития макрорегиона, так как в нем сохраняется выраженная внутренняя напряженность.

Определяющий характер для происходящих в СКФО явлений и процессов имеет неблагоприятная социально-демографическая ситуация, складывающаяся из специфических демографических факторов, характерных именно для этого региона. В силу действия латентных конфликтогенных факторов: высокого уровня естественного прироста населения, создающего избыточное количество молодого трудоспо собного населения, нерегулируемых миграционных потоков, происходит доминирование отрицательного сальдо миграции, формирование суженного воспроизводства демографических ресурсов, снижение качества человеческого капитала, что и приводит к потере главного ресурса модернизации — молодежи.

Для модернизации экономики и создания условий для развития кадрового потенциала у республик есть ресурсы. Как показывают данные Федеральной службы Государственной статистики, в республиках, особенно в Республике Северная Осетия — Алания, Кабар- дино-Балкарской Республике, да и в других регионах (Чечня, Дагестан, Ингушетия) высокий показатель уровня образования в общей численности населения по сравнению с общероссийским показателем. В 2012 учебном году приняли в свои стены новых студентов 32 вуза в Ставрополе, 31 вуз в Дагестане, 6 в Чеченской Республике, 2 вуза в Ингушетии, 7 в Кабардино-Балкарии, 8 вузов в Карачаево-Черкесии и 12 — в Северной Осетии — Алании. Однако профориентация в вузах наглядно подтверждает, что в республиках необходимо проводить взвешенное согласование по профилям выпускающихся специалистов. Например, образование в Северокавказском регионе может стать «кузницей человеческого капитала не только для потребностей туристско-рекреационного комплекса, но и для “зеленой" экономики. В ходе развития “зеленых" отраслей на рынке труда повышается спрос на специалистов новых профессий, так называемых “зеленых воротничков", а часто возникает и заметный дефицит специалистов конкретных квалификаций» [11].

В связи с растущим разрывом между запросами рынка труда и запросами работодателей необходимо, чтобы учебная программа строилась с учетом заявок от республиканских министерств и ведомств. Тогда подготовка специалистов будет вестись целенаправленно, с учетом реальных потребностей рынка труда и производственных ресурсов этноэкономики республик.

Таким образом, решение проблемы подготовки кадров по организации и управлению производственными процессами позволит не только создать кадровый потенциал, востребованный на ближайшие годы, но и стимулировать сотрудничество всех ветвей и уровней государственной власти. А это значит, что многие конфликтные ситуации и вопросы межнациональных отношений отпадут сами собой, так как будут решены самые насущные для региона проблемы — предотвращение социальных конфликтов на экономической почве (уменьшение безработицы, особенно среди молодежи через создание рабочих мест, выравнивание социального положения граждан, создание системы социальных гарантий и т. д.).

Для решения этих системных проблем крайне важно, чтобы предпринимаемые политические шаги, новые законодательные инициативы Федерального центра способствовали урегулированию конфликтов, а не дальнейшему углублению противоречий. Только при понимании демографического многообразия, конфликтогенных факторов, связанных с этнической мобилизацией и сепаратизмом, а также осознании тех взаимоисключающих исторических процессов, которые подпитывают конфликты в многонациональных республиках, особенно в Дагестане, Кабардино-Балкарии и, нередко, в Ставрополье, возможен гражданский диалог. Только гибкие комплексные решения, направленные на охрану общественной безопасности, особенно в сфере регулирования межэтнических и социальных конфликтов, дадут новую этническую и социально-культурную среду для практической реализации намеченных планов модернизации экономического пространства Северного Кавказа.

Список литературы Приоритеты демографической политики в Северо-Кавказском регионе

- Бейбалаева, Д.К. Регулирование территориально отраслевых отношений в экономике депрессивного региона/Д.К. Бейбалаева. -Автореферат на соискание ученой степени доктора экономических наук. -Махачкала, 2009. -45 с.

- Волков, Ю.Г. Регионоведение. Учебное пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное/Ю.Г. Волков. -Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004. -448 с.

- Гакаев, Ж.Ж. Чеченский кризис, его природа и эволюция/Ж.Ж Гакаев//Культура Чечни: история и современные проблемы. -М., «Наука», 2002. -C. 315-334.

- Гатеев, В.М. Межнациональные противоречия на Северном Кавказе [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.darial-online.ru/2006_1/gateev.shtml>/.

- Колесников, Ю.С. Экономические предпосылки и механизмы снижения конфликтности на Северном Кавказе/Ю.С. Колесников//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2010. -№12(69). -С. 21-26.

- Коновалов, В.Н. В поле зрения ростовских ученых -этнополитические процессы на Юге России/В.Н. Коновалов, А.В. Лубский//Политология в российских регионах, 1991-2000: сборник материалов/Рос. ассоциация политической науки; сост. М.В. Ильин, О. А. Малаканова. -М.: РОССПЭН, 2001. -С. 16-21.

- Липина, С.А. Экстремизм и национальный вопрос в России/С.А. Липина//Материалы научно-практического семинара, проведенного в Государственной Думе Российской Федерации 28 мая 2009 г. -М.: «Издательство ННАФ», 2009. -С. 73-78. -Режим доступа: http://www.waaf.ru/index_ru.php?section=7¶graph=11&article=3>.

- Липина, С.А. Стратегические приоритеты социально-экономического развития Республик Северного Кавказа: пути и методы их достижения/С.А. Липина. -М., ЛКИ, 2010. -432 с.

- Липина, С.А. Этнополитические конфликты, причины и возможные пути решения (Северный Кавказ)/С.А. Липина//Экономика. Управление. Право. -2011. -№10-2. -С. 26-31.

- Милованов, Ю.Е. «Анклавизация» территорий Северо-Кавказского региона: содержание процесса и проблемы исследования/Ю.Е. Милованов//Насилие в современной России: Тезисы докладов научной конференции. -Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999. -С. 49-62.

- Перелет, Р.А. Направления стратегии «зеленого роста»/Р.А. Перелет//Сборник по итогам III Астанинского экономического форума «Устойчивый экономический рост в посткризисный период», 1-2 июля 2010 г.. Сессия «Механизмы интеграции принципов «зеленого роста» в систему стратегического планирования». -Астана, 2010. -С. 117-127.

- Хмара, Н. Северный Кавказ: истоки национальных конфликтов [Электронный ресурс]/Н. Хмара, Ж. Голотвин. -Режим доступа: http://www.nasledie.ru/politvnt/19_3/article.php?art=45>.

- Черноус, В.В. Россия и народы Северного Кавказа: проблемы культурно-цивилизационного диалога/В.В. Черноус//Научная мысль Кавказа. -1999. -№ 3. -С. 154-167.