Приоритеты государственной промышленной политики в современных условиях

Автор: Баликоев К.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-1 (15), 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140111914

IDR: 140111914

Текст статьи Приоритеты государственной промышленной политики в современных условиях

Современный этап развития промышленности тесно связан с глубокими изменениями в социально-экономических отношениях, вызванных процессами глобализации. При этом промышленные комплексы национальных экономических систем стран лидеров в хозяйственном развитии претерпели существенные изменения. При относительно резком сокращении занятости многократно выросла производительность, трансформировались организационно-экономические структуры, принципиально изменились схемы размещения производственных мощностей, модифицировались воспроизводственные циклы и возросла мобильность производств. Но самые принципиальные изменения происходят в научно-технической и технологической сферах, которые обуславливают объективную необходимость расширения процессов инноватизации в промышленном комплексе.

Данные тенденции изменения функциональной роли промышленного производства в национальных и в глобальной хозяйственных системах по-разному преломляются в многообразных по формам и масштабам промышленных организациях. Так, мировая практика показала высокую эффективность в освоении инноваций среди малых частных предприятий, в том числе в индустриальном секторе. При этом со стороны государства оказывалась эффективная косвенная поддержка преимущественно рыночными инструментами.

Российская промышленность на протяжении всего пореформенного периода практически оставалась без активной государственной поддержки, а промышленная политика в законодательном пространстве появилась только в конце прошлого года. Не получило широкое развитие и малое предпринимательство, параметры которого до сих пор многократно меньше аналогичных по экономически развитым странам.

Широкое распространение получила точка зрения, согласно которой процессы создания кластера и его последующего развития должны носить исключительно естественный характер, а вмешательство государства в данные процессы может носить деструктивный характер, ведущий к снижению эффективности интеграционного образования и его последующему разрушению. Примеров этому существует достаточное множество. Зачастую искусственные попытки государства стимулировать развитие кластерных форм интеграции приводили к пустым расходам общественных ресурсов на протяжении достаточно большого периода времени. Однако в противоположность этому существует и масса других примеров, когда вмешательство государства в процесс создания и развития кластерных образований приводило к формированию хозяйственно эффективных и устойчивых структур, которые впоследствии выступали точками территориального роста. Данный факт приводится в качестве контраргумента сторонниками активной государственной позиции в процессах образования и функционирования кластеров [2].

Между тем не подвергается сомнению представление о том, что само по себе появление предприятий ядра не всегда ведет к формированию вокруг них предприятий периферии. Ведь, как правило, кооперация между участниками интеграционного процесса опосредована возникновением связей, направленных на оптимизацию бизнес-процессов и извлечение повышенной добавленной стоимости. Однако данные связи носят неявный характер. Потому что в целом они являются следствием исходно низкого уровня заинтересованности субъектов к пространственной кооперации, даже несмотря на возникающие положительные эффекты, так как выгоды от них не всегда являются очевидными для субъектов хозяйственной деятельности.

В свою очередь, именно данный аспект и препятствует естественному процессу образования и развития кластерных форм интеграции предприятий. Благодаря чему появилась третья точка зрения на участие государства в процессах формирования и развития кластеров. Она занимает промежуточное положение между двумя крайними, представленными выше. И актуализирует роль государства как посредника между предприятиями ядра и предприятиями периферии в налаживании взаимодействия. В таком случае государству присваивается роль субъекта, уменьшающего информационную асимметрию процесса хозяйственной кооперации. Исполнение данной роли государством ведет к стимулированию взаимодействия между субъектами кластерного образования и, как следствие, более полному использованию возникающих эффектов.

Причем следует отметить, что подобное присутствие государства в процессах кластерообразования требует обращать внимание на специфику развиваемых им форм кооперации, а именно – их горизонтальную или вертикальную направленность, с целью предотвращения возникновения межотраслевых монопольных структур, не заинтересованных в инновационном развитии и ограничивающих свою деятельность извлечением монопольной ренты. В связи с этим особенно важным становится вопрос создания институциональной среды, способствующей формированию и реализации кластерных инициатив.

Кроме того, следует обратить внимание и на тот факт, что развитие кластерных образований в экономике носит эволюционный характер. Постепенное развитие кооперационных связей сопровождается преобразованием простого объединения хозяйствующих субъектов в мощную производственную систему. При этом естественный процесс формирования кластера длится достаточно продолжительный период времени, а также требует значительного объема ресурсов, которые должны быть в наличии у субъектов кооперации. В связи с этим представляется, что участие государства в реализации кластерных проектов должно лежать в плоскости определения наиболее перспективных направлений формирования интеграционных образований в экономике, а также применения наиболее эффективного управленческого инструментария, способствующего этому. Помимо этого государство также должно участвовать в устранении провалов рынка, связанных с несовпадением частных и общественных издержек и выгод.

В то же время объектом государственного управления выступают не отдельные отрасли, а весь комплекс межотраслевых взаимосвязей, представленных в рамках кластерного образования. Конкурентные отношения взаимно интегрированных предприятий со временем образуют общую коммерческую идеологию, позволяющую данным компаниям осуществлять совместные инвестиции в развитие инноваций. Следствием процесса слияния интересов является вынос центра принятия основных решений за пределы системы управления конкретных предприятий, что в совокупности стимулирует концентрацию крупных предприятий кластера на реализации стратегических направлений своей деятельности. При этом промежуточные цепочки технологического процесса передаются предприятиям периферии. Это позволяет обеспечить формирование промышленной и инновационной ориентации малого и среднего бизнеса, входящего в состав кластерного образования, благодаря чему образуется своего рода пространственная структура, обеспечивающая инновационное развитие производств и территории [1].

С учетом вышесказанного, становится возможным сформулировать основные содержательные элементы государственной кластерной политики:

-

- разработка общей стратегии кластерного развития;

-

- реализация конкретных кластера проектов.

Реализация данных элементов должна заключаться в следующем:

-

- популяризация кластерных проектов путем проведения различных форумов и создания производственных площадок;

-

- развитие научной основы кластерных проектов путем проведения соответствующей работы с научно-исследовательскими и образовательными учреждениями;

-

- поддержка процессов хозяйственной кооперации путем создания необходимых институциональных и инфраструктурных условий;

-

- поддержка кластерных инициатив, реализуемых субъектами Федерации, посредством четкой координации деятельности между соответствующими органами власти;

-

- финансовая поддержка кластерных проектов путем осуществления прямого финансирования или предоставления различного рода льгот и субсидий.

При этом, если принять во внимание тот факт, что формирование кластерных образований не может целиком и полностью опираться лишь на рыночные механизмы, то представленный выше комплекс мероприятий, который должен быть реализован государством в рамках реализации кластерной политики, следует дополнить и такими элементами, как:

-

- определение базовых производств, образующих ядро кластерного образования;

-

- стимулирование развития отраслей, образующих периферию кластерного образования.

Таким образом, основной целью государственной кластерной политики на федеральном уровне становится создание необходимых условий для формирования и реализации кластерных инициатив. В то время как на региональном уровне основной целью государственной кластерной политики становится непосредственная реализация кластерных проектов.

Не менее важным вопросом в реализации государственной кластерной политики является использование соответствующего инструментария, позволяющего наиболее эффективным образом инициировать и стимулировать образование интеграционных структур в промышленном производстве. При этом стоит отметить, что в международной практике подчеркивается отсутствие необходимости в разработке какого-либо совершенно нового государственного инструментария. Так как, по сути, государственная кластерная политика не является отдельным направлением государственной политики, и зачастую рассматривается в качестве составного элемента государственной промышленной или инновационной политики. К примеру, в большинстве стран Европейского союза реализация кластерной политики осуществляется в рамках инновационной государственной политики. К тому же инновационная политика является составным элементом государственной промышленной, научнотехнической, региональной политики, а также политики поддержки малого предпринимательства, в связи с чем для реализации кластерной политики используется инструментарий, применяемый при реализации непосредственно инновационной политики [4].

Однако в большинстве стран с развитой экономикой реализация государственной кластерной политики сводится к осуществлению кластерных инициатив – мероприятий, направленных на формирование и развитие кластерного образования.

Содержательно кластерные инициативы схожи с инвестиционными проектами, направленными на развитие межотраслевой интеграции. И зачастую понятия «кластерная инициатива» и «кластерный проект» являются тождественными и подразумевают объединение усилий частного сектора, государства и научной сферы для формирования и развития кластера [3].

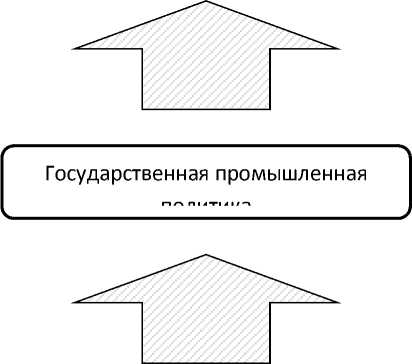

В то же время во всей массе рассмотренных выше нормативноправовых документах, регламентирующих промышленную и инновационную политику, процессы формирования и развития индустриальных парков и кластеров, нет четкого обозначения степени интеграции между парковыми и кластерными образованиями, а также их совокупной связи с обеспечением инновационного развития промышленного производства. В документах представлены лишь общие концепции и взгляды по данному поводу. С одной стороны, это актуализирует разработку отдельных федеральных законов, регламентирующих деятельность индустриальных парков и кластеров. С другой, – показывает необходимость выявления и обеспечения четкой взаимосвязи парковых и кластерных форм интеграции хозяйствующих субъектов в аспекте обеспечения инновационного развития – в аспекте формирования и развития проектных (инновационно-промышленных) кластеров. Т.е. промышленная политика Российской Федерации должна быть реализована на базе эффективной интеграции законов о промышленной политике, об индустриальных парках, о промышленных кластерах, об инновационном развитии (схема на рисунке 1).

При этом первостепенное значение должен носить учет экономической основы данной интеграции, проявляющейся в создании и развитии проектных (инновационно-промышленных) кластеров.

Кластерные инициативы – развитие проектных (инновационнопромышленных) кластеров

Закон об индустриальных парках

Закон об индустриальных кластерах

Закон об инновационном развитии

Закон о промышленной политике

Рисунок 1. Схема формирования государственной промышленной политики, ориентированной на развитие проектных (инновационнопромышленных) кластеров (схема составлена автором)

Интеграция законов в рамках государственной промышленной политики должна учитывать сетевую структуру проектных (инновационно-промышленноых) кластеров, направленную на упрощение доступа резидентов кластерных образований к новым технологиям, информации, финансированию и т.д.

В итоге реализация данных принципов будет стимулировать повышение уровня инновационной составляющей существующих и развитию новых инновационных производств. Вместе с тем, она будет положительным образом сказываться на увеличении конкурентоспособности промышленных предприятий кластера, конкурентных преимуществ локальной территории и страны в целом. Именно этого не хватает современному процессу хозяйственной реструктуризации российской промышленности, сопровождаемой увеличением доли малых предприятий с низким потенциалом к генерации базисных инноваций, коммерциализация которых способствует многократному увеличению добавленной стоимости и является основой современного развития национальной экономики.

Список литературы Приоритеты государственной промышленной политики в современных условиях

- Портер М. Конкуренция. -М.: Вильямс. -2010. -592с.

- Сироткина Н.В., Ахенбах Ю.А. Принципы кластерной политики//Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. -2012. -Т.1. -№3. -С.66-74.

- Степанов Н.Н. Мировой опыт создания конкурентоспособных кластеров//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2012. -№47. -С.48-52.

- Хачиров А.Д. Использование мирового опыта реализации кластерных инициатив в развитии промышленности России//Вестник Института дружбы народов Кавказа «Теория экономики и управления народным хозяйством». -2014. -№3(27). -С.27-34.