Приоритеты государственной социальной политики в контексте дифференциации потребления

Автор: Марков Владимир Александрович, Бровкова Анна Владимировна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется состояние российской экономики и выявляется проблема ограниченных ресурсов государства для выполнения социальных обязательств. При анализе макроэкономического состояния авторы предлагают перейти от показателей производства и инвестиций к показателям потребления из системы национальных счетов. На этой основе исследуется структура конечного потребления у населения России. В статье показаны различия в структуре конечного потребления по децилям населения и по форме потребления. Сделаны выводы о социально-экономических последствиях социальных расходов федерального бюджета, выявлена разная эффективность социальных трансфертов в денежной и натуральной форме. Автор дает рекомендации по улучшению структуры и направлений социальных расходов государства.

Социальная политика, дифференциация конечного потребления, социальные трансферты, показатели неравномерности, социальные расходы федерального бюджета

Короткий адрес: https://sciup.org/170167446

IDR: 170167446

Текст научной статьи Приоритеты государственной социальной политики в контексте дифференциации потребления

С остояние российской социальноэкономической системы в последние 3 года характеризуется слабой положительной динамикой. Попытки власти совершенствовать рыночную активность, дать старт реиндустриализации не приносят ожидаемого отклика, а механизмы решений не являются рыночными и подлинно конкурентными. Восстановительный рост в стране, по словам министра экономического развития России А. Улюкаева [Улюкаев 2014], завершился, резервы дальнейшего развития за счет потребительского сектора исчерпаны, что требует принципиально нового уровня инвестирования в инфраструктуру. Дефицит внутренних инвестиций на фоне сложной ситуации в мире ставит под сомнение возможности привлечения капитала зарубежного бизнеса, а возможности государства ограничены. Последующие за экономической стагнацией социальные эффекты весьма серьезны, особенно для населения с невысоким уровнем благосостояния.

Нарастающая структурная безработица является дополнительным дестабилизирующим фактором, наряду с деформированной половозрастной и пространственной структурой рабочей силы. Эти явления приводят к острому дефициту кадров в тех отраслях, где внедряются так называемые критические технологии.

Таким образом, в основе стагнирующего состояния российской экономики лежат две ключевые проблемы: отсутствие должного объема инвестиций для реиндустриализации и неготовность трудовых ресурсов к переподготовке или переквалификации (инерционность).

Для решения обеих проблем вмешательство государства становится необходимым, особенно для формирования современного кадрового потенциала. Воспроизводство кадрового потенциала подразумевает расширительную трактовку, речь должна идти о формировании и развитии человеческого и интеллектуального капитала страны. В этом контексте государственный и рыночный сектор, не сливаясь, но и не противодействуя друг другу, образуют единый механизм [Ушакова 2010: 93]. Такое сочетание формирует систему регулирования общественных и частных интересов, консолидируя социальные и экономические параметры человеческого потенциала.

На развитие человеческого потенциала на микроуровне первостепенное влияние оказывает индивидуальное потребление. Индивидуальное потребление с точки зрения материального процесса — это есть процесс удовлетворения и возвышения потребностей человека, посредством которого происходит формирование его личности [Новиков, Артамонова 2009: 13]. Однако не всегда потребление эффективно для развития человека и человеческого потенциала.

В процессе развития человеческого потенциала происходит преобразование первичных потребностей в потребности более высокого порядка. Так, увеличивается роль потребления товаров и услуг развивающего характера, направленных на повышение образовательного и культурного уровня населения (так называемые опекаемые блага [Рубинштейн 2009]). Рынок не заинтересован производить опекаемые блага, поэтому про- изводство и распределение этих благ ложится на государство. Сегодня невысокий уровень денежных доходов домашних хозяйств России ограничивает их доступ к благам более высокого порядка, увеличивая тем самым долю товаров и услуг первой необходимости. В этой связи государство не только обеспечивает производство опекаемых благ, но и формирует оптимальный с точки зрения общественного благосостояния спрос на них [Котельников 2010: 26]. В современных российских реалиях первоочередная задача государственной социальной политики – стабилизировать действие механизмов рыночной системы, а также учитывать проблемы дифференциации населения по расходам.

Избыточная дифференциация населения по уровню благосостояния оказывает губительное влияние на рациональность принятия решений в некоторых его группах. Значительная часть населения России находится в ущемленном финансовом положении, к тому же не обладает навыками эффективного хозяйствования. Государственная поддержка населения (социальные трансферты), таким образом, позволяет последнему необоснованно рисковать в экономических взаимодействиях, т.к. создает «подушку безопасности», которая немногим ниже того, чего эта часть населения способна достичь на базе своих экономических навыков.

Как показали результаты исследований, в т.ч. авторов настоящей статьи [Марков 2013], экономическая неэффективность домашних хозяйств является объективно (генетически) заложенной и может быть выявлена экспериментально. Степень неэффективности нелинейна, при превышении определенного уровня благосостояния тип поведения переключается с рискованной активности на сохранительное поведение. Исходя из существующей дифференциации доходов населения России, когда более половины жителей не относятся к так называемому среднему классу 1 , деформация потребления очень велика.

Рынок не способен обеспечивать социальные гарантии, что вызывает избыточную поляризацию благосостояния населения и следующую за этим дезинтеграцию общества, что часто сопровождает отраслевую реструктуризацию производства [Горина и др. 2010: 17]. Как мы видим, последнее 5-летие характеризуется непрерывными и серьезнейшими структурными отраслевыми деформациями (например, финансового сектора) в поисках нового пути посткризисного развития. Очевидно, что сегодня в условиях высокой безработицы, охватившей большинство регионов мира, государственная социальная поддержка все в большей степени определяет структуру потребительских расходов.

По исследованиям Национального института статистики и экономических исследований Франции ( INSEE ), наибольшей информативностью в контексте измерения благосостояния населения обладают показатели скорректированного располагаемого дохода и фактического конечного потребления [Плато 2011: 3]. Фактическое конечное потребление включает как расходование населением собственных средств, так и пользование получаемыми от государства и некоммерческих организаций в виде трансфертов в натуральной форме 2 индивидуальными нерыночными услугами в области здравоохранения, образования, культуры и т.п.

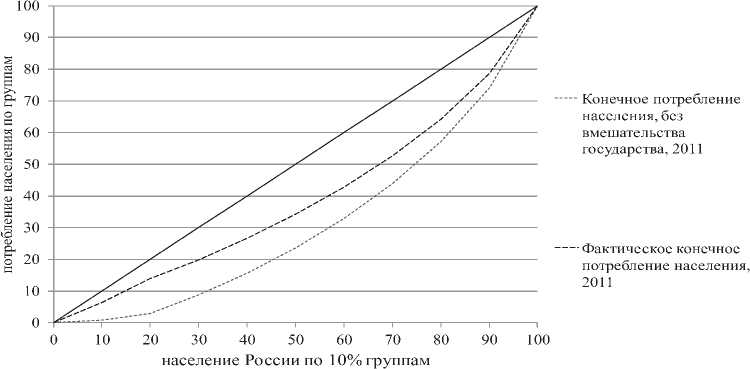

Изображение дифференциации потребления населения России с помощью кривой Лоренца дает наглядное представление о выравнивающих последствиях социальной поддержки (см. рис. 1).

Как видно из графика, социальные трансферты наиболее сильно влияют на уменьшение угла α относительно угла β для первой и второй 10-процентных групп населения. Именно для них социальная поддержка имеет наибольший вес.

При анализе изменения углов отклонения α и β от линии равномерного распределения населения по потреблению для остальных групп выравнивающий эффект наблюдается вплоть до третьего дециля, а затем проявляется провал.

Рисунок 1 . Дифференциация потребления населения России в 2011 г.

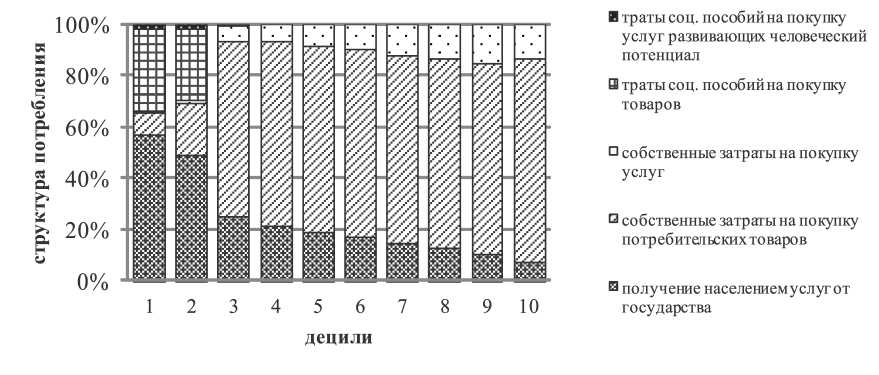

Социальная политика, таким образом, ставит наименее обеспеченные слои населения в более выгодное по сравнению со средним классом положение, т.к. последний все больше переориентируется на потребление тех же услуг образования, здравоохранения, культуры и искусства на рыночной основе. Если исследовать источники конечного потребления менее обеспеченных слоев, то выясняется, что предоставляемые пособия и аналогичные выплаты для достижения порога прожиточного минимума усиливают экономическую пассивность населения, а также вызывают рост товарного потребления. Следовательно, социальные пособия усиливают деформацию структуры потребления в сторону чрезмерного товарного потребления и недостаточного потребления услуг, в т.ч. развивающих человеческий потенциал. В этом контексте социальная поддержка населения первых трех децилей не может однозначно трактоваться как позитивная без сравнения исходной и конечной структуры потребления. На рис. 2 представлена структура фактического конечного потребления в России в разрезе источников и формы.

По абсолютной величине расходов динамика покупок услуг имеет экспоненциальный характер по группам населения, а начиная с 5-й группы она сопровождается качественной реструктуризацией в пользу услуг, способству- ющих расширенному воспроизводству человеческого потенциала. По децильным группам населения, начиная с 5-й и по 9-ю включительно, наблюдается примерное равенство доли потребляемых услуг с постепенным замещением бесплатных услуг рыночными. В первых двух децилях, напротив, максимальный вклад в потребление услуг дает государство. Представляется, что рациональность такого потребления невелика, а социальные расходы из бюджета целесообразно частично переводить на адресную основу (по аналогии с программой Supplemental Nutrition Assistance Program в США1).

Обобщая полученные выводы, можно отметить следующее.

Деформация экономического поведения малообеспеченных слоев населения, вызванная существующими механизмами социальной поддержки, снижает активность их саморазвития, ориентирует на потребительские установки и повышает импульсивность и нерациональность решений.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимо повышение адресности социальных расходов на основе статистически обоснованных регуляторов и нормативов.

Структур а населения по уровню и

Рисунок 2 . Структура источников и форма потребления населения России в 2011 г.

составу потребления сильно дифференцирована, причем дифференциация носит двойственный характер: она характеризуется избыточным выравниванием в нижних слоях населения и недостаточным – в верхних. Поэтому применение прогрессивных форм налогообложения может дать позитивный эффект.

Рост социальных расходов бюджета, как и рост базы налогообложения физических лиц, не приведет к необходимому эффекту – усилению рациональности и эффективности потребления населе- ния. Для этого необходима дифференциация в применении существующих инструментов государственного регулирования.

Статья подготовлена в рамках проекта государственного задания Минобрнауки РФ №409-2014 «Диверсификация экономики и структуры занятости в условиях усиления влияния глобализации мировой экономики на формирование факторов долгосрочного экономического роста РФ».