Природно-очаговая заболеваемость на территории Самарской области

Автор: Кузнецова Разина Саитнасимовна, Зуева Оксана Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 4-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Приведен обзор природно-очаговых заболеваний, встречающихся на территории Самарской области. Проанализированы показатели заболеваемости на 100 тыс. населения. Приведены соотношения заболеваемости между городским и сельским населением. Дана оценка заболеваемости ГЛПС и оценка территории по распространенности природно-очаговых заболеваний.

Природно-очаговые заболевания, глпс, клещевой боррелиоз, клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, бешенство, лихорадка западного нила, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148203858

IDR: 148203858 | УДК: 578.42

Текст научной статьи Природно-очаговая заболеваемость на территории Самарской области

Puumala [16]. Резервуаром возбудителя данного заболевания и основными переносчиками служат мышевидные грызуны.

На территории Самарской области источником инфекции является рыжая полевка на ее долю приходится 96% среди инфицированных грызунов [6]. Возбудитель инфекции выделяется с испражнениями животных. Между грызунам инфекция передается в основном через дыхательные пути. Заражение человека происходит воздушнопылевым путем, при вдыхании высохших испражнений инфицированных грызунов. Передача вируса возможна также при соприкосновении с грызунами или инфицированными объектами внешней среды (хворост, солома, сено и т.п.). Допускается возможность заражения человека алиментарным путем, например, при употреблении продуктов, которые не подвергались термической обработке и были загрязнены животными [16].

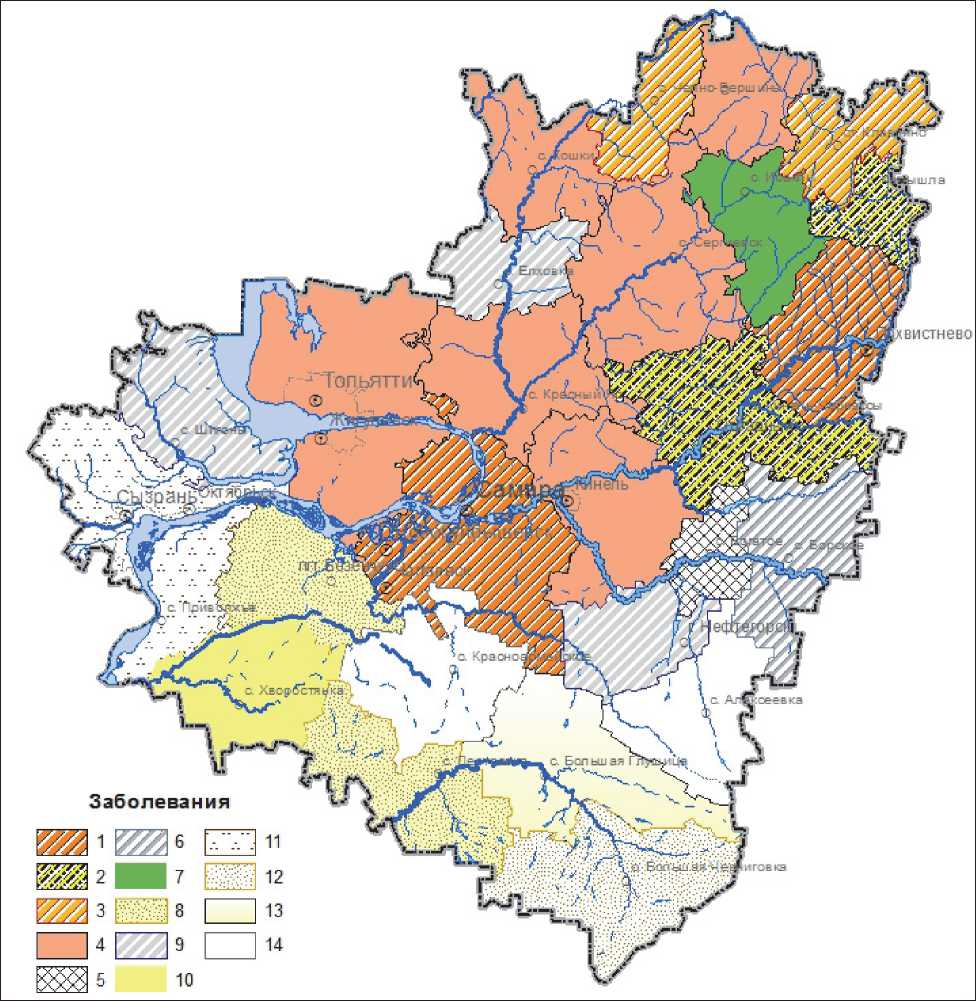

На территории области выделяют три природных очага этого заболевания (рис. 1), во-первых, это леса Самарской Луки, где почти ежегодно регистрируется самый высокий показатель заболеваемости. Спецификой этого очага является тесное примыкание дачных поселков к лесным массивам Национального парка и заповедника, что обуславливает миграцию мышевидных грызунов в жилые и хозяйственные постройки. Вторым очагом являются островки лиственных лесов лесостепной зоны на северо-востоке области. Здесь заболеваемость населения связана в основном с занятием сельским хозяйством и работами в полевых условиях. На территории этих районов возделывается подсолнечник, при его уборке бывают большие потери семян, которые создают грызунам богатую кормовую базу, что приводит к увеличению их численности в осенне-зимний период. Третий очаг – лесной массив расположенный вокруг г. Самара. Его характерной особенностью является наличие большого комплекса оздоровительных учреждений и дачных участков, являющихся местом отдыха горожан, что создает тесный контакт населения с грызунами.

лесостепной очаг городской очаг

лесной очаг

Рис. 1. Природные очаги ГЛПС на территории Самарской области [2]

средний показатель по области ^^^М *^^^™ средний многолетний показатель по области л средний показатель по РФ ^^^™ ^ш средний многолетний показатель по РФ

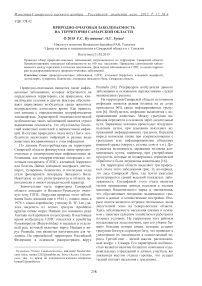

Рис. 2. Изменение заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения по Самарской области и Российской Федерации

Основная доля инфекционных заболеваний в области, приходится на ГЛПС - ежегодно более 80%. Уровень заболеваемости ГЛПС в Самарской области стабильно превышает средний уровень по Российской Федерации (рис. 2). Средний мно- голетний показатель составляет 15,28 на 100 тыс. населения, что почти в 3 раза превышает средний многолетний показатель по РФ (5,39 на 100 тыс. населения). За период 1997-2013 гг. только в 2007 г. средний показатель по области был ниже сред- немноголетнего показателя по РФ и составил 4,29 на 100 тыс. населения. В более благоприятные годы для вспышки численности мелких грызунов средний уровень показателя заболеваемости ГЛПС по области превышает средний уровень по России в 4-5 раз. Так, например, в 1997 г. показатель на 100 тыс. населения по области составил 59,9, что в 4,2 раза превысило средний уровень показателя по России, а в 2012 г. в 5,3 раз.

Заболевание имеет ярко выраженный сезонный характер. Разные источники указывают на то, что в большинстве регионов с января по май заболевания почти не регистрируются, что связано с резким сокращением численности мышевидных грызунов в зимнее время [1, 5]. В конце мая заболеваемость начинает повышаться и достигает пика в июне-октябре. В Самарском регионе сезонность данного заболевания имеет свои особенности. По данным ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период, с октября по январь [3]. Отмечается, что в основном ГЛПС заболевает взрослое население и чаще мужчины активного возраста (от 16 до 50 лет) – до 80% в отдельные годы и более. Дети младшего возраста обычно составляют 1-2% от числа заболевших, а в 2013 г. – 6,9%. Иногда заболевание протекает в тяжелой форме вплоть до летальных исходов. Так, в 2007 и 2011 гг. зафиксировано по 1 случаю, а 2008 и 2012 гг. по 2 летальных случая.

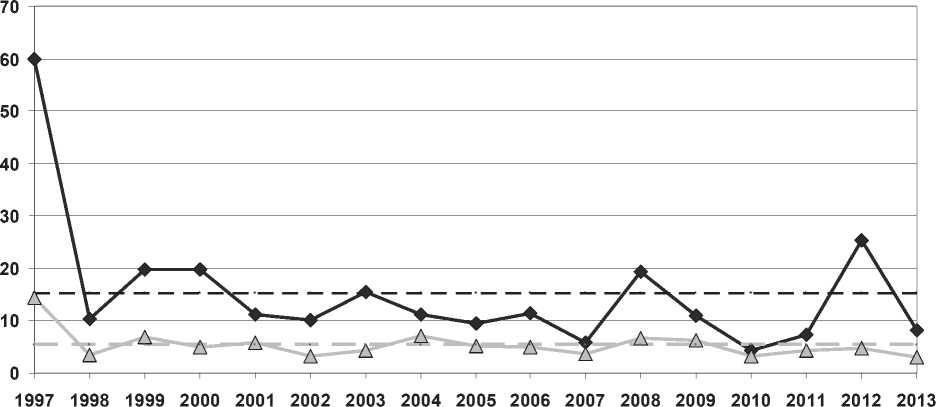

При оценке уровня заболеваемости ГЛПС на территории Самарской области учитывались еже-годность регистрации заболевания и количество лет с превышением среднемноголетнего показателя (рис. 3). За рассматриваемый период (20002013 гг.) только в четырех районах области не зафиксировано ни одного случая заболевания – в Алексеевском, Большеглушицком, Большечерниговском и Красноармейском. Это районы юго-востока области, а в северо-восточных районах стабильно высокий уровень заболеваемости. Низкий уровень заболеваемости фиксируется на западе и юго-западе области. В этих районах уровень заболеваемости крайне редко превышает-средний многолетний показатель и в отдельные годы регистрируются единичные случаи заболевания. В категорию с низким уровнем заболеваемости относится и Кошкинский район, однако по определению Роспотребнадзора находится в лесостепной очаговой зоне (рис. 1). А вот по уровню заболеваемости Богатовский и Борский районы можно включить в природно-очаговую зону, где почти ежегодно регистрируются случаи заболевания и очень часто уровень заболеваемости на 100 тыс. населения превышает средний многолетний показатель. Центральные районы области имеют средний уровень заболеваемости. В разные годы самые высокие показатели регистрируются в Камышлинском, Кинель-Черкасском, Клявлин-ском, Похвистневском, Сергиевском и Шента-линском. Самый высокий показатель зафиксирован в Похвистневском районе в 2000 г. и составил 316,05 на 100 тыс. населения.

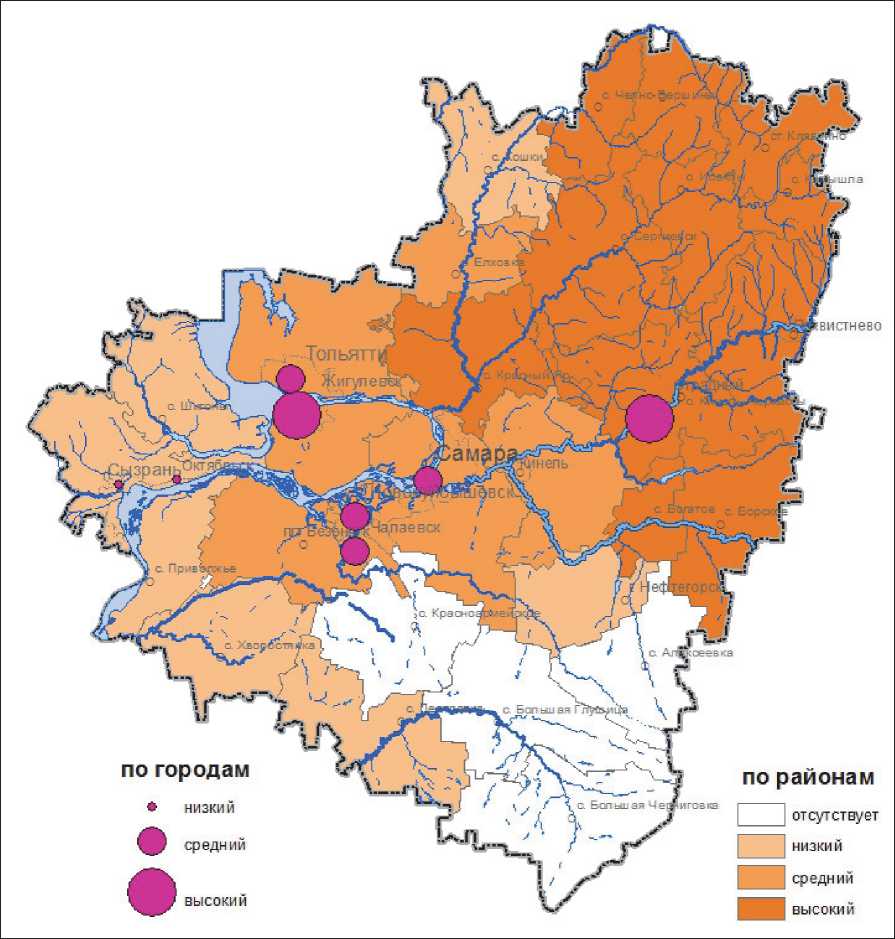

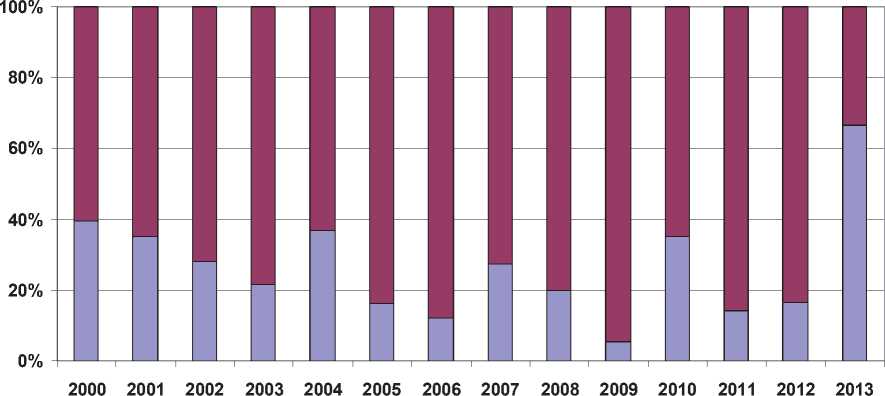

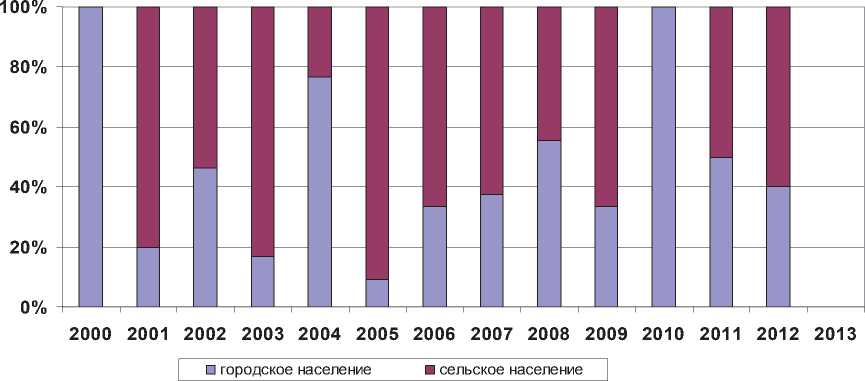

Самый низкий показатель заболеваемости ГЛПС среди городских округов отмечался в гг. Октябрьске и Сызрани. Самый высокий показатель почти ежегодно за редким исключением фиксируется в г. Жигулевске – лесной очаг. В некоторые годы самая высокая заболеваемость зарегистрирована в г. Отрадном, который расположен в северо-восточном лесостепном очаге. В городском очаге, который составляет лесопарковую зону вокруг г. Самара обычно показатель заболеваемости на 100 тыс. населения ниже среднемноголетнего по области, но по числу случаев заболевания здесь практически ежегодно, за редким исключением самые высокие показатели. Если рассматривать соотношение по числу случаев заболевания среди городского и сельского населения, то видно (рис. 4), что среди городского населения заболевание фиксируется чаще. Так, за рассматриваемый период, только в 2000, 20042006 гг. свыше 50% от общего числа случаев заболевших зарегистрировано среди сельского населения. Тот факт, что городское население чаще заболевает ГЛПС возможно, объясняется тем, что у сельского населения с годами вырабатывается иммунитет.

К другим инфекционным заболеваниям с природной очаговостью, которые встречаются на территории Самарской области, относится клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Свое название заболевание получило от небольшого городка Лайм в штате Коннектикут, где впервые в 1975 г. в США стали изучать это заболевание. Оно имеет довольно широкое распространение особенно в смешанных лесах умеренного пояса и является самым распространенным заболеванием, переносчиками которого выступают клещи. Возбудителями клещевого боррелиоза являются спирохеты рода боррелий, которые тесно связаны с иксо-довыми клещами и их естественными хозяевами, к ним относятся грызуны, собаки, крупный рогатый скот, а также некоторые виды птиц. Судя по обширной географии клещевого боррелиоза, инфекция может распространяться мигрирующими птицами с прикрепившимися к ним зараженными клещами.

Рис. 3. Уровень заболеваемости ГЛПС населения Самарской области

□ городское население □ сельское население

Рис. 4. Соотношение случаев заболеваний ГЛПС среди городского и сельского населения Самарской области

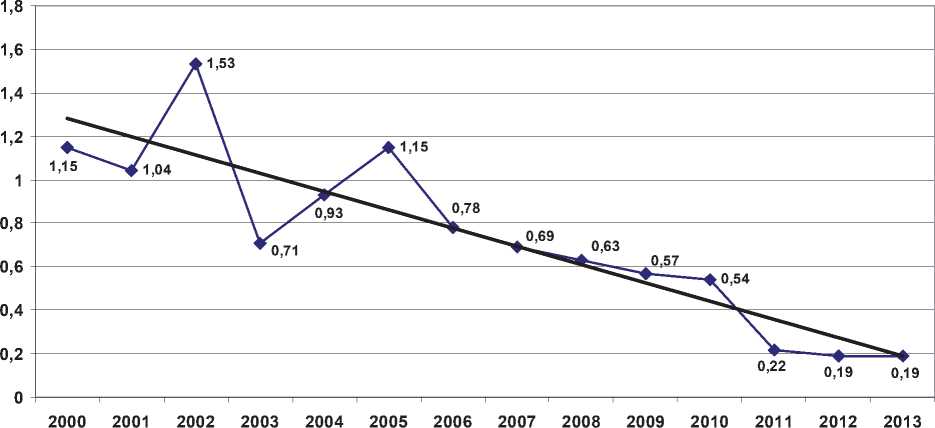

Уровень заболеваемости клещевым боррелиозом в Самарской области, как правило, ниже средних показателей по Российской Федерации. Так, за рассматриваемый период он имеет тенденцию к заметному снижению (рис. 5), а в последние два года, в 2012 и 2013 гг. показатель на 100 тыс. населения составил 0,19 в целом по области, что составляет 6 случаев заболевания в год. Из числа заболевших почти ежегодно регистри- руется 1-2 случая заболевания детей до 17 лет. В области в основном заболевание регистрируется среди городского населения (рис. 6), в отдельные годы более 80% от числа всех заболевших. Пик активности иксодовых клещей приходится на весенне-летний сезон, обычно май-июнь в период, когда городское население выезжает на отдых в лес или на дачи.

-

—♦— Показатель заболеваемости ---Линейный (Показатель заболеваемости)

Рис. 5. Изменение показателя заболеваемости клещевым боррелиозом на 100 тыс. населения по Самарской области

-

□ сельское население ■ городское население

Рис. 6. Соотношение случаев заболеваний клещевым боррелиозом среди городского и сельского населения Самарской области

За рассматриваемый период (2000-2013 гг.) высокие показатели для области на 100 тыс. населения регистрировались среди городского населения в г. Октябрьск в 2001 и 2002 гг. – 9,55 и 9,62 соответственно. Среди сельского населения чаще всего высокие для области показатели регистрируются в Клявлинском и Челно-Вершинском районах. По числу случаев заболевания лидирует г. Самара, но в последние годы (2011-2013 гг.) ситуация улучшилась – здесь зарегистрировано по 1 случаю в год.

Сходное распространение имеет клещевой вирусный энцефалит. Первое клиническое описание этого заболевания дал отечественный исследователь А. Панов в 1935 г., а вирус клещевого энцефалита впервые выделен из мозга умерших, крови и ликвора больных, а также от иксодовых клещей и диких позвоночных животных в 1937 г. Л. Зильбером и его сотрудниками [15]. Естественным резервуаром вируса и его источником являются более 130 видов различных теплокровных диких и домашних животных и птиц: грызуны, зайцы, насекомоядные, хищники и копытные. Клещи заражаются от животных-носителей вируса и передают вирус человеку [7]. Традиционными районами распространения клещевого энце- фалита являются Сибирь, Урал и Дальний Восток, но встречаются случаи заражения для средней полосы России и в Поволжье. Основным переносчиком для европейской территории являются иксодовые клещи (Ixodes ricinus). Заболевание характеризуется строгой весенне-летней сезонностью, связанной с активностью клещей. Следствием заболевания клещевым вирусным энцефалитом преимущественно является поражение коры головного мозга и центральной нервной системы, которое может приводить к летальному исходу.

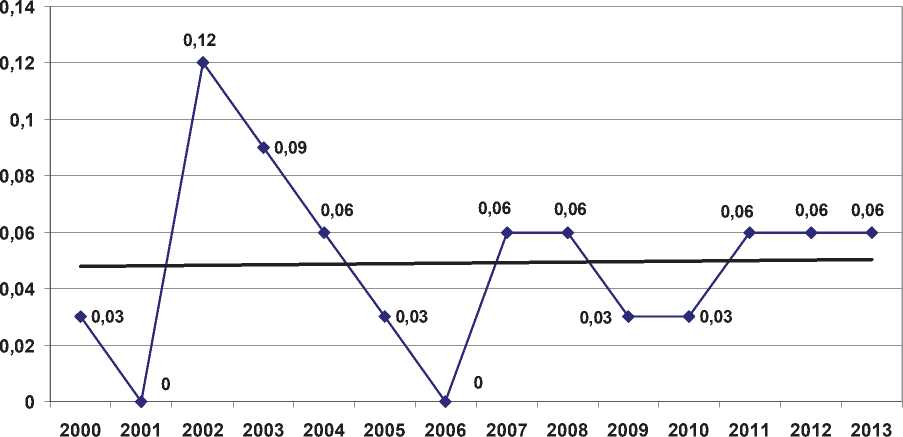

На территории Самарской области в отличие от клещевого боррелиоза случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом встречаются реже. В сравнении с показателями заболеваемости на 100 тыс. населения по России в десятки раз ниже. В отдельные годы случаев заболевания в области не регистрируется. Судя по тренду за рассматриваемый период (рис. 7) уровень заболеваемости остается стабильно низким на уровне 0,05 на 100 тыс. населения, в абсолютных величинах это 1-2 случая в год. Среди сельского населения случаи заболевания встречаются в восточных и северо-восточных районах области, среди городского в гг. Самаре и Тольятти.

—♦— Показатель заболеваемости ----Линейный (Показатель заболеваемости)

Рис. 7. Изменение показателя заболеваемости клещевым энцефалитом на 100 тыс. населения по Самарской области

Распространенным природно-очаговым инфекционным заболеванием является лептоспироз, который характеризуется поражением капилляров, преимущественным вовлечением в патологический процесс почек, печени, мышц сердечнососудистой и центральной нервной систем. Ранее это заболевание имело название болезнь Васильева-Вейля. В 1883 г. Н.П. Васильев выделил это заболевание из всех желтух, позднее сделал его детальное описание. Адольф Вейль описал это заболевание в 1886 г. В 1914-1915 гг. японские исследователи выделили возбудителя заболевания – спиралевидные подвижные микроорганизмы и отнесли их к роду Leptospirae, семейству Spirochaetales [14]. Лептоспироз имеет довольно широкое распространение и встречается повсеме- стно, за исключением пустынь и полярных районов. На территории Российской Федерации наибольшая заболеваемость отмечается на Северном Кавказе, в Среднем Поволжье, на Дальнем Востоке, в некоторых центральных областях и в Западной Сибири [13].

Источниками возбудителя инфекции в природных очагах являются грызуны, насекомоядные, парнокопытные, хищные животные, грызуны, мыши полевки. В хозяйственных очагах источниками инфекции являются крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, очень часто собаки, а также домовые мыши и крысы [12]. Лептоспиры устойчивы в окружающей среде, долго сохраняются в открытых водоемах и во влажной почве. В большинстве случаев можно заразиться при купании и использовании воды для хозяйственных и бытовых нужд из открытых водоемов, от инфицированных животных или носителей лептоспироза, реже в период сельскохозяйственных работ на сырых угодьях. Можно заразиться на охоте, рыбной ловле, при уходе за домашними животными, разделке туш и обработке животного сырья, при употреблении продуктов питания, зараженных грызунами, а также сырого молока от больных коров [14].

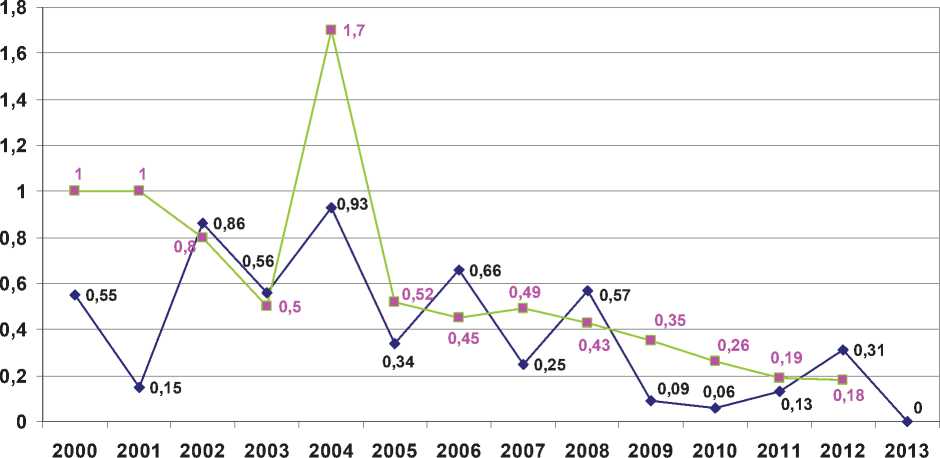

На территории Самарской области заболевание лептоспирозом имеет довольно широкое рас- пространение и регистрируется почти ежегодно, исключением является 2013 г. В сравнении с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения по Российской Федерации (рис. 8) ситуация не однозначная – в разные годы заболеваемость по области то превышает, то ниже среднего показателя по стране. Из графика видно, что в целом тенденция к снижению заболевания, как по стране, так и по области.

Заболевание лептоспирозом регистрируется в муниципальных районах и городских округах области расположенных в лесостепной природной зоне, чаще всего в Кинель-Черкасском, Челно-Вершинском и Похвистневском районах и городах Самаре и Отрадном. По соотношению числа случаев заболевания среди городского и сельского населения (рис. 9) однозначной оценки нет, в отдельные годы среди сельского населения заболевание не регистрировалось. Заражение людей в основном происходит во время купания в водоемах, ловле рыбы, отдыха на природе, заготовки сена, работы на садово-огородных участках, ухода за животными. Заболевание протекает с различной степенью тяжести, но может привести и к летальному исходу, как, например, на территории области в 2011 г. зарегистрирован один случай смерти от лептоспироза.

Самарская область ■ Российская Федерация

Рис. 8. Изменение показателя заболеваемости лептоспирозом на 100 тыс. населения по Самарской области и Российской Федерации

Рис. 9. Соотношение случаев заболеваний лептоспирозом среди сельского и городского населения Самарской области

К распространенным природно-очаговым инфекционным заболеваниям относится туляремия. Это зоонозная инфекция, характеризующаяся интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов. Впервые в 1910 г. вблизи оз. Туляре сотрудники Калифорнийской противочумной станции обратили внимание на чумоподобные бубоны у местных сусликов, но выделить от этих животных чумной микроб им не удалось. Только в 1912 г. обнаружили микроорганизм, названный Bacterium tularensis, позднее эта мелкая бактерия получила название Francisella tularensis, которая и является возбудителем туляремии [9]. В России она была впервые официально зарегистрирована в 1926 году в низовьях Волги, у Астрахани. Инфекция передаётся человеку от больных или павших грызунов и зайцев при непосредственном соприкосновении с ними или через загрязнённые ими воду, солому, продукты, а также насекомыми и клещами при укусах.

Среди населения Самарской области заболевание туляремией регистрируется довольно редко. Последние два случая зарегистрированы в 2005 г. в г. Новокуйбышевске. Заражение людей произошло в результате укуса насекомыми при выезде на природу. В предшествующие 15 лет до этого также не было случаев заболевания туляремией.

Распространенной, встречающейся практически повсеместно природно-очаговой зоонозной инфекцией является бешенство. Это заболевание известно еще с древних времен, о нем упоминают Демокрит и Аристотель. Вакцину против бешенства в 1885 г. успешно разработал Луи Пастер. В настоящее время её обычно используют в сочетании с антирабической сывороткой или антирабическим иммуноглобулином. Бешенство (ранее называли гидрофобия, водобоязнь) – это острое инфекционное заболевание, вызываемое нейро- тропным вирусом Rabies virus, включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. В результате этого заболевания поражается центральная нервная система. Вирус размножается в нейронных клетках организма, частицы переносятся через аксоны нейронов приблизительно со скоростью 3 мм в час [8]. Заражение человека происходит при укусе либо ослюнении кожи или слизистых оболочек слюной бешеных животных, содержащей в себе возбудителя инфекции. Различают два типа бешенства: природный, очаги которого формируются дикими животными (волк, лисица, летучие мыши и др.); и городской тип (собаки, кошки и сельскохозяйственные животные). Домашние животные заражаются бешенством после контакта с больными дикими животными [11].

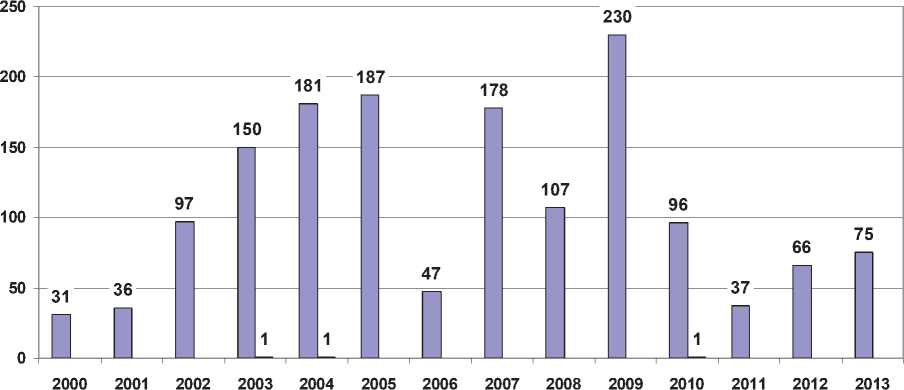

Довольно часто на территории Самарской области сохраняется напряженная эпизоотическая обстановка по заболеваемости бешенством среди животных, что составляет повышенную угрозу и для заражения этой инфекцией населения (рис. 10). Основным резервуаром и распространителем этой инфекции на территории области являются лисы. На их долю почти ежегодно приходится 50% от всех выявленных случаев инфекций бешенства среди животных. Высокий процент заболеваемости наблюдается среди собак. Чаще всего неблагополучными по бешенству среди животных оказываются Борский, Кинельский, Кинель-Черкасский и Красноармейский районы. Ежегодно в лечебные учреждения области обращается 10 – 12 тыс. пострадавших от укусов и других повреждений полученных от животных. От животных с установленным по клиническим признакам и лабораторно подтвержденным диагнозом бешенство страдает 100-500 человек [2, 3, 4]. Единичные случаи заболевания бешенством среди населения зарегистрированы в 2003, 2004 и 2010 гг.

□ среди животных ■ среди людей

Рис. 10. Число случаев заболеваний бешенством на территории Самарской области

Относительно новым для территории Российской Федерации заболеванием с природной очаговостью является лихорадка Западного Нила. Впервые этот вирус был обнаружен в крови человека в 1937 г. на африканском континенте в Уганде. К началу 70-х вирус начал распространяться и в другие регионы Африки и Азии [16]. Как показали исследования, природные очаги заболевания давно присутствуют в южных регионах бывшего СССР и на юге европейской части России. В 1999 г. на территориях Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края возникла эпидемическая вспышка лихорадки Западного Нила. Возбудителем этого заболевания является вирус из представителей рода Flavivirus, семейства Flaviviridae. Основными переносчиками вируса являются комары в основном рода Culex, которые заражаются у хозяев этого вируса – диких птиц. По-видимому, мигрирующие птицы и являются переносчиками возбудителя заболевания в умеренные широты во время весенних перелетов [10]. Заболевание характеризуется лихорадкой, воспалением мозговых оболочек, системным поражением слизистых оболочек и лимфаденопатией. На территории Самарской области впервые лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 2012 г. – 9 случаев заболевания, из них 6 городских жителей, 3 – сельских, в 7 случаях дети до 17 лет [4]. Все случаи заболевания произошли в результате укуса клещей и комаров. В 2013 г. также зафиксировано 9 случаев заболевания этой вирусной инфекцией.

Таким образом, за рассматриваемый в данной работе период на территории Самарской области зарегистрировано 7 природно-очаговых заболеваний. Как говорилось выше, самым распространенным из них является ГЛПС: из 8 городских округов регистрируется во всех (таблица), из 27 муниципальных районов – в 23-х (рис. 11). Часть территории области попадает в Волжско-Уральскую очаговую зону, которая судя по уровню заболеваемости населения, имеет тенденцию к расширению (рис. 1, рис. 3).

Таблица. Природно-очаговые заболевания, зарегистрированные в городах Самарской области

|

Город |

ГЛПС |

Клещевой боррелиоз |

Клещевой энцефалит |

Лептоспироз |

Бешенство |

Туляремия |

Лихорадка Западного Нила |

|

Самара |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Тольятти |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Сызрань |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Новокуйбышевск |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Чапаевск |

+ |

+ |

|||||

|

Отрадный |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Жигулевск |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Октябрьск |

+ |

+ |

Рис. 11. Природно-очаговые заболевания распространенные на территории Самарской области

Заболевания: 1 – ГЛПС + клещевой боррелиоз + клещевой энцефалит + лептоспироз + лихорадка Западного Нила; 2 - ГЛПС + клещевой боррелиоз + лептоспироз + лихорадка Западного Нила; 3 - ГЛПС + клещевой боррелиоз + клещевой энцефалит + лептоспироз; 4 - ГЛПС + клещевой боррелиоз + лептоспироз; 5 - ГЛПС + клещевой боррелиоз + клещевой энцефалит; 6 – ГЛПС + клещевой энцефалит + лептоспироз; 7 – ГЛПС + бешенство + лептоспироз; 8 - ГЛПС + клещевой боррелиоз; 9 – ГЛПС + лептоспироз; 10 – ГЛПС + лихорадка Западного Нила; 11 – ГЛПС; 12 - Клещевой боррелиоз; 13 - Клещевой энцефалит; 14 – Нет.

Самое большое количество 6 из 7 перечисленных заболеваний зарегистрировано в г. Самара, что скорей всего объясняется тем, что это областной центр, куда люди стремятся за квалифицированной помощью. В гг. Тольятти и Отрадном зарегистрировано до 4-х природно-очаговых заболеваний. Число случаев заболевания ГЛПС почти ежегодно самое высокое в Самаре - лесопарковая зона вокруг города является одним из очагов по этому заболеванию. Самые высокие показатели заболеваемости на 100 тыс. населения почти ежегодно в г. Жигулевске, в отдельные годы в г. Отрадном. Рассматривая в целом территорию Самарской области (рис. 11) можно сказать, что природно-очаговые заболевания в основном распространены в центральных, северных и северовосточных районах области. Наибольшее их количество зарегистрировано в Волжском и Похви-стневском районах. Нет ни одного случая заболе- вания в двух районах – Алексеевском и Красноармейском.

По распространенности природно-очаговых инфекций и по уровню заболеваемости населения территорию области можно условно поделить на три зоны: I - это южные районы, где либо вовсе не зафиксировано, либо имеются единичные случаи заболевания, ее можно назвать благоприятной; II – к умеренно благоприятной можно отнести западные районы, здесь регистрируется по два природно-очаговых заболевания, но уровень заболеваемости на 100 тыс. населения, как правило, ниже среднемноголетних значений. III - к неблагоприятной зоне можно отнести все центральные и северо-восточные районы, в этих районах распространено от 3 до 5 заболеваний и уровень заболеваемости населения выше, в отдельных районах часто выше среднемноголетних значений.

Список литературы Природно-очаговая заболеваемость на территории Самарской области

- Бернштейн А.Д., Апекина Н.С., Коротков Ю.С., Демина В.Т., Хворенков А.В. Геморрогическая лихорадка с почечным синдромом: экологические предпосылки активизации европейских лесных очагов//Сборник материалов международного семинара «Изменения климата и здоровья населения России в XXI веке». М.: «Адаманть». 2004. 260 с.

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Самарской области в 2006 году»/Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. -Самара, 2007. 210 с.

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Самарской области в 2005 году»/Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. -Самара, 2006. -221 с.

- Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Самарской области в 2012 году»/Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области. -Самара, 2013. -221 с.

- Европейская рыжая полевка/Под общ. Ред. Н.В. Башениной. М.: 1981, 351 с.

- Лифиренко Н.Г., Костина Н.В. К оценке возможного влияния климата на эпидемический процесс//Известия Самарского научного центра РАН. Том 10, № 2, 2008. С. 333 -339.

- Медуницын Н.В. Вакцинология. М., 2010 г., 512 с.

- Назаров В.П. Бешенство животных, М.,1961, 114 с.

- Олсуфьев Н.Г., Дунаева Т.Н. Природная очаговость, эпидемиология и профилактика туляремии. М.: Медицина, 1970. 272 с.

- Петров В.А. и др. Клинико-эпидемиологическая характеристика вспышки лихорадки Западного Нила в 1999 году в Волгоградской области//Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2001. Том 3, № 1. С. 7-12.

- Руднев Г.П. Зоонозы, 2 изд., М., 1959, Медицинская литература, 282 с.

- Руководство по зоонозам и паразитарным заболеваниям, под ред. И.К. Мусабаева, с. 173, М., 1987.

- Руководство по зоонозам, под ред. В, И. Покровского, с. 168, М., 1983.

- Руководство по инфекционным болезням, под ред. В.И. Покровского и К.М. Лобана, с. 121, М., 1986.

- Клещевой энцефалит. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki

- Медицинская энциклопедия. URL: http://aorta.ru/infectologia