Природное районирование Самарской области в работах различных исследователей

Автор: Сенатор С.А.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Обзорные работы

Статья в выпуске: 1 т.24, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится обзор основных источников, содержащих схемы природного районирования - физико-географического (в том числе ландшафтного), ботанико-географического (геоботанического) и флористического - европейской части России, в той или иной степени затрагивающих территорию современной Самарской области.

Природное районирование, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148314954

IDR: 148314954 | УДК: 581.9

Текст обзорной статьи Природное районирование Самарской области в работах различных исследователей

вниманием и, по образному выражению Л.В. Смирнягина (2005, с. 5), оно «выглядит как бы нашей специализацией».

Настоящая работа представляет собой обзор наиболее известных схем природного районирования европейской части России, которые в той или иной степени затрагивали территорию современной Самарской области. Под природным в работе подразумевается физико-географическое (в том числе ландшафтное)1, ботанико-географическое (геоботаническое)2 и флористическое районирование. Представленные схемы природного районирования расположены в хронологическом порядке, при этом не рассматривались работы, содержащие флористическое районирование отдельных ландшафтных районов (Саксонов, 1996; Сенатор, 2007; Савенко, 2008).

Одним из первых исследователей, предпринявших попытку природного районирования территории России, является натуралист, обладатель Бэров-ской медали3, член-корреспондент Императорской Академии наук, Рудольф Эрнестович Траутфеттер (1850)4. В основе его системы лежит учет ареалов главнейших древесных пород. В Европейской России Р. Траутфеттер выделил 4 растительные области, состоящие из 18 округов. Для выделенных единиц им приводятся краткие сведения по орографии, геологии и климату. Согласно предложенной схеме, территория современной Самарской области относится к Южной России, или Области лиственных древесных пород, «полосе лиственных дерев» (делилась на округа черешни, груши и яблони), в которую входила вся лесостепь и «полосе кустарников» – степь. Границей между «полосами» являлась южная граница ареала сосны. Территория современной Самарской области входила в округ обыкновенной яблони, простирающийся к северу до южной границы обыкновенной и сибирской ели, к югу – до южной границы распространения сосны – до Общего Сырта и Среднего Яика.

Г.И. Танфильев (1897, с. 2) отмечает, что «Траутфеттер мог дать только грубо-схематическую границу для своих областей и округов, почему его де- ление справедливо лишь в самых общих чертах». Вместе с тем, районирование европейской части России, осуществленное Р. Траутфеттером, является первой схемой районирования, имеющей научное обоснование (Солнцев, 1960).

Федор Петрович Кёппен – отечественный естествоиспытатель, академик Петербургской Академии наук, в сочинении «Географическое распростране ние хвойных дерев в Европейской России и на Кавказе» (1885), посвященном Р. Траутфеттеру, разместил приложение «Опыт разделения европейской России на древесно-растительные области» (с. 525-630). В последнем он анализирует деление России на естественные районы различными исследователями, подробно останавливаясь на системе, предложенной Р. Траутфеттером. Работа сопровождена довольно обширным списком источников.

Ф.П. Кёппен обращает внимание, что «для установления растительных областей нельзя ограничиваться одним фактическим распространением известных древесных пород, а необходимо руководствоваться физикогеографическими (в том числе климатическими), геологическими и другими отношениями, обуславливающими означенное распространение. Без обращения должного внимания на эти отношения нам останутся непонятными причины ограничения как растительных областей, так и отдельных древесных пород. Не следует также упускать из внимания, что между предлагаемыми ниже растительными областями Европейской России, большей частью, не существует резких границ, и что нередко одна область постепенно, а иногда почти незаметно, переходит в другую. Это, в особенности, применяется к Русской равнине» (с. 529-530).

Для Европейской России Ф.П. Кёппен выделяет 5 полос, или областей, в их числе Черноземную область, которая по признаку присутствия или отсутствия в ней лесной растительности делится на две полосы, следующие с севера на юг: полоса господствующих лиственных лесов и полоса черноземной, ковыльной степи. Между ними, по мнению автора, можно выделить промежуточную лесостепную полосу.

Классик отечественной географии и геоботаники Гавриил Иванович Танфильев (1897, с. 3-4), делая обзор существующих разделений России по условиям природы, обращает внимание на то обстоятельство, что «различные авторы дают, в общем, близкие друг к другу деления, уже одно это показывает, что общие черты разделения России на области можно считать установленными», однако, отмечает далее: «вопрос о разделении России на области еще не решен, потому что самое главное, границы между областями, приходилось до сих пор проводить весьма схематично» и, затем, – «единственно точной, никем не оспаривающейся установленной еще Палласом <…> границей является граница между областями черноземною и арало-каспийскою, граница, проведенная на основании почвенно-геологических признаков»5.

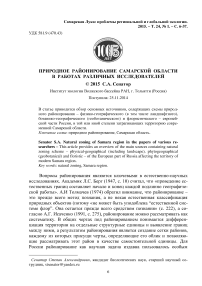

Рис. 1. Карта физико-географических областей Европейской России Г.И. Танфильева, 1897 (по: Солнцев, 1960)

I. Область ели (1-4): 1 – полоса тундр; 2 – полоса болот и тайги; 3 – полоса суходолов и смешанных лесов (с дубом); 4 – округ Полесья (луговые болота и смешанные леса); 5 – округ южноуральских горно-суходольских лесов.

II. Область степей (6-9): 6 – полоса чернозема; 7 – полоса доисторических степей

(бледноцветных лёссовых почв); 8 – округ горно-черноземной степи; 9 – округ степных озер, солонцов и солонцеватого чернозема.

III. Область арало-каспийских солончаковых пустынь и песков (10).

IV. Область южного берега Крыма (11); 12 – более крупные лиственные леса на юге; 13 – сосновые леса на юге; 14 – южный предел распространения полосы выщелоченного чернозема, или предстепья (островных лесов в степи); 15 – западная граница ок-

руга восточного предстепья

Именно эти признаки были положены в основу созданного им физикогеографического районирования, в котором размещение физикогеографических районов определяется изменением почвенно-грунтовых условий, связанных с главнейшими типами растительности.

В предложенной схеме (рис. 1) территория современной Самарской области целиком входит в Область южной России, или древне-степную, полосу чернозема с крупными южными лиственными и сосновыми лесами на юге. Эта полоса тянулась от западной и юго-западной Украины до р. Белая на участке между Уфой и Ишимбаем. Северные границы полосы простирались до Рязани и Ульяновска, а южные и юго-восточные – до Саратова, откуда вдоль правого берега Волги доходили до Волгограда и далее на юг до Предкавказья. В свою очередь, полоса чернозема делилась на Предстепье, или полосу выщелоченного (лесостепного, прерывистого) чернозема, которая состояла из округа западного предстепья (не затрагивает территорию Самарской области) и округа восточного, внеледникового предстепья (занимала большую часть Правобережья области и простиралась в Левобережье к северу от р. Самара), а также полосу сплошных черноземных степей (из трех округов данной полосы, Самарская область целиком располагалась в Округе черноземных степей). К работе прилагается цветная карта «Карта физикогеографических областей Европейской России».

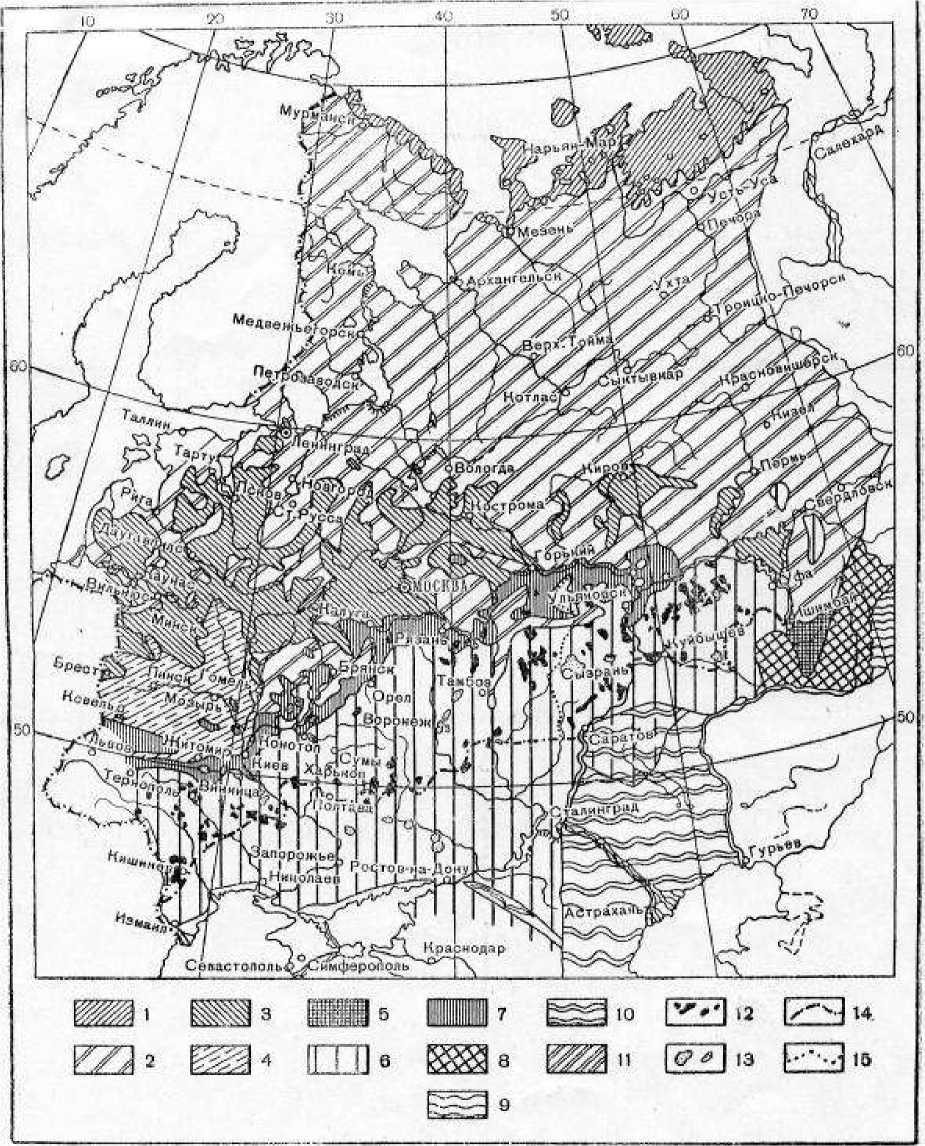

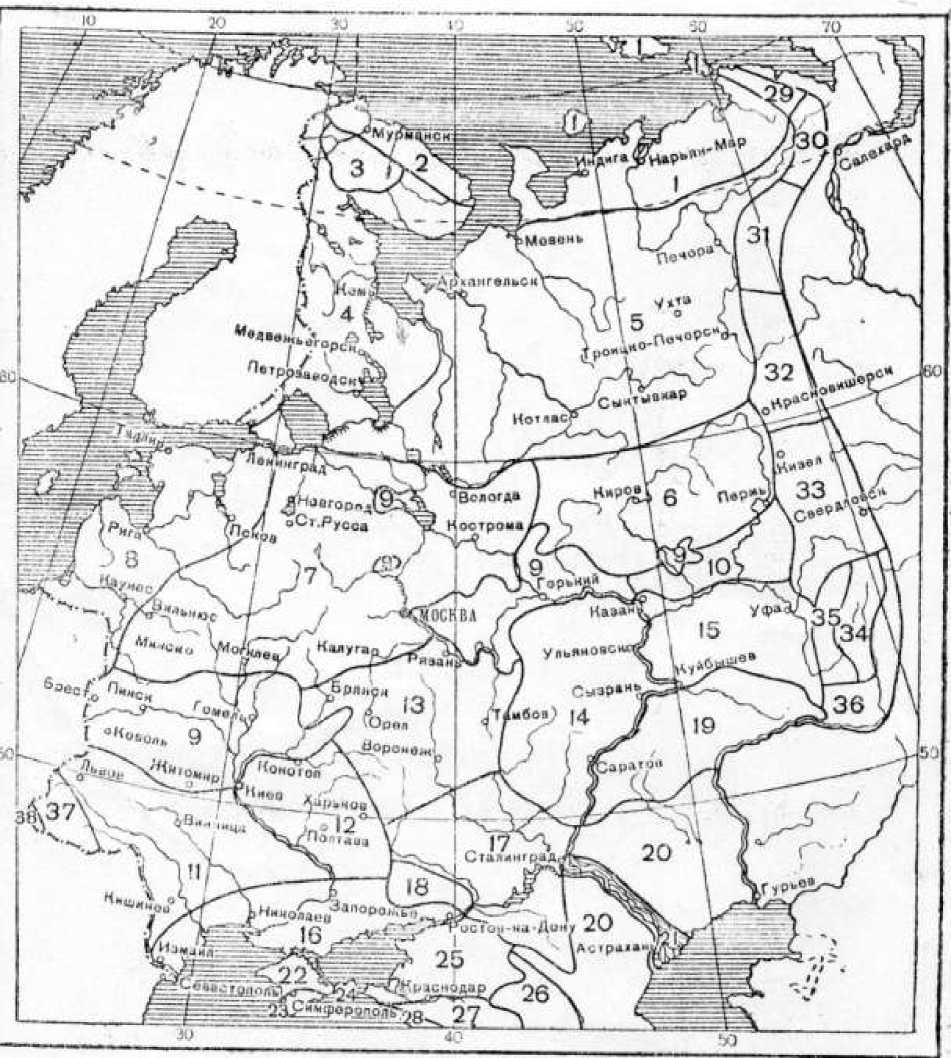

Александр Александрович Крубер – выдающийся отечественный физико-географ, в работе «Физико-географические области Европейской России» (1907) относит территорию, на которой располагается современная Самарская область, к Области южной России, лесостепной полосе, которая, в свою очередь, делится на Волжско-Сурский и Заволжский округа. Южная часть Самарской области относится к Области Прикаспийских степей и пустынь (рис. 2).

Исследователь отмечает, что «из всех факторов, определяющих своеобразие той или другой страны, наибольшее значение имеют особенности ее природы, прямо или косвенно влияющие на экономические и бытовые условия населения»6. Далее указывается, что большинство существующих на то время подразделений Европейской России построено лишь на одном признаке при почти повсеместном игнорировании такого фактора как рельеф местности. Сравнивая работы Ф.П. Кёппена, Г.И. Танфильева, Н. Сибирцева и П.И. Броунова7, как наиболее отвечающие требованиям науки того времени, А.А. Крубер проводит сопоставление установленных вышеназванными авторами единиц районирования, на основе чего выделяет и приводит комплекс

Рис. 2. Карта физико-географических областей Европейской России А.А. Крубера (1907; по: Солнцев, 1960)

Северо-западный кристаллический массив (область).

(I – полоса тундры), округа: Ia – северный (Лапландский), Ib – озерное плато

-

II. Область северной (нечерноземной) России.

-

II1 – полоса тундры; II2 – полоса тайги и смешанных лесов; округа: II2a – таежный или северовосточный; II2b – центральный; IIc – Полесье; II2d – северо-западный.

-

III. Область южной России.

III1 – полоса лесостепная; округа: III1a – юго-западный; III1b – центрально-земледельческий; III1c – Волжско-Сурский; III1d – Заволжье; III2 – полоса степная: округа: III2a – почвы черноземные; III2b – почвы шоколадные и каштановые.

Область Крымских гор.

Область Прикаспийских степей и пустынь.

Область Уральских гор; округа: VIa – Северный Урал; VIb – Средний Урал; VIc – Южный Урал.

Границы: 1 – областей; 2 – полос; 3 – округов.

ную характеристику естественных выделов, рассматривая геологическое прошлое, рельеф, климат, внутренние воды, растительный покров и почвы.

Наиболее яркие представители «самарских почвоведов» – Сергей Семенович Неуструев , Леонид Иванович Прасолов и Андрей Иванович Безсонов на территории Самарской области не только впервые отработали принципы почвенно-географического районирования территории, которые теперь применяются по всей стране (Абакумов, 2012), но и создали схему районирования Самарской губернии, которая легла в основу естественных выделов этой территории, предлагаемых последующими авторами.

Известный труд «Естественные районы Самарской губернии» (Неуструев и др., 1910) предваряла работа Л.И. Прасолова «Опыт разделения Самарской губернии на «естественные районы» (преимущественно по почвам)» (1905)8, в которой автором предлагалось разделить губернию на три полосы:

-

- Область лесостепи и предстепья (северная часть губернии до р. Самар-ки и Кинеля с Мочегаем)9, 10;

-

- Область черноземных степей (центральная часть губернии приблизительно до водораздела Иргиза и Узеней на юге);

-

- Область сухих степей (Новоузенский уезд и юго-восточный угол Николаевского).

В «Естественных районах Самарской губернии» (Неуструев и др., 1910) авторы, анализируя климат, геологию и рельеф территории, выделяют и характеризуют три области, из которых на территории современной Самарской области располагаются:

-

- Северная область (степи и лесостепи к северу от рек Самара и Бол. Кинель), в почвенно-ботаническом отношении представляющей собой чередование ковыльной и луговой степи и лесостепи, тучных черноземов и лесных земель;

-

- Область степная черноземная (от Самарки11 до водораздела Иргиза и Узеней, включая переходную область сухих степей) – степь, в нетронутом

виде - ковыльную и кустарниковую; почвенный покров - черноземы обыкновенные и бедные.

Области делятся на полосы по геологическому принципу. Так, Северная область делится на западную приволжскую (от Волги примерно до р. Кон-дурча, эта полоса тянется также к югу за Самарской Лукой) и восточную («пермское плато»). Полосы поделены на районы, которые совмещены с долинами больших рек или главными водоразделами. Приволжская полоса включает районы Зачеремшанский лесной (между реками Майна и Черем-шан), Причеремшанский степной, Район приволжских террас и Приволжско-Кондурчинский лесной. Восточная полоса, или «пермское плато», включает две группы районов, лежащих в системе притоков Камы и притоков Волги. Группа районов, расположенных в системе притоков Волги включает следующие районы: Причеремшанские склоны, Присокский лесостепной и степной, Прикинельский лесостепной и лесной, Западный степной район [делится на подрайоны - к северу от Кандабулака (липовско-шламский), Канда-булакско-чесноковский, Сокско-самарский и присарбайский, Волжско-самарский]. Особо выделяется клин между Кинелем и Самаркой как переход от лесостепи к степи, эта полоса включает районы: Степи верхних Кинелей и присадакские (за пределами Самарской области в ее современных границах), Степь с лесостепью нижних Кинелей и Кутулука, Степь северо-восточного угла Бузулукского уезда (за пределами Самарской области в ее современных границах) и район правобережья р. Самара, в котором по рельефу, почвам и степени облесенности разделяется на 3 подрайона, среди которых - Бузулукский бор.

Степная область (к югу от р. Самарки до водораздела между Иргизом и Ерусланом) на основе, главным образом, почвенных свойств, делится на две полосы (группы районов):

-

- степная черноземная полоса, между реками Самара и Бол. Иргиз12;

-

- переходная, южнее р. Бол. Иргиз.

Степная черноземная полоса включает районы Приволжский (делится на подрайоны Приволжский сыртовой и Волжские террасы), Центральный (подрайон между реками Самарской и Мочей, подрайон между Мочей и Бол. Иргизом и подрайон Мало-Иргизский, который, по-видимому, находится за пределами Самарской области в ее современных границах), Общий Сырт и сопредельные места (или «юрское плато») состоит из подрайонов: склон к

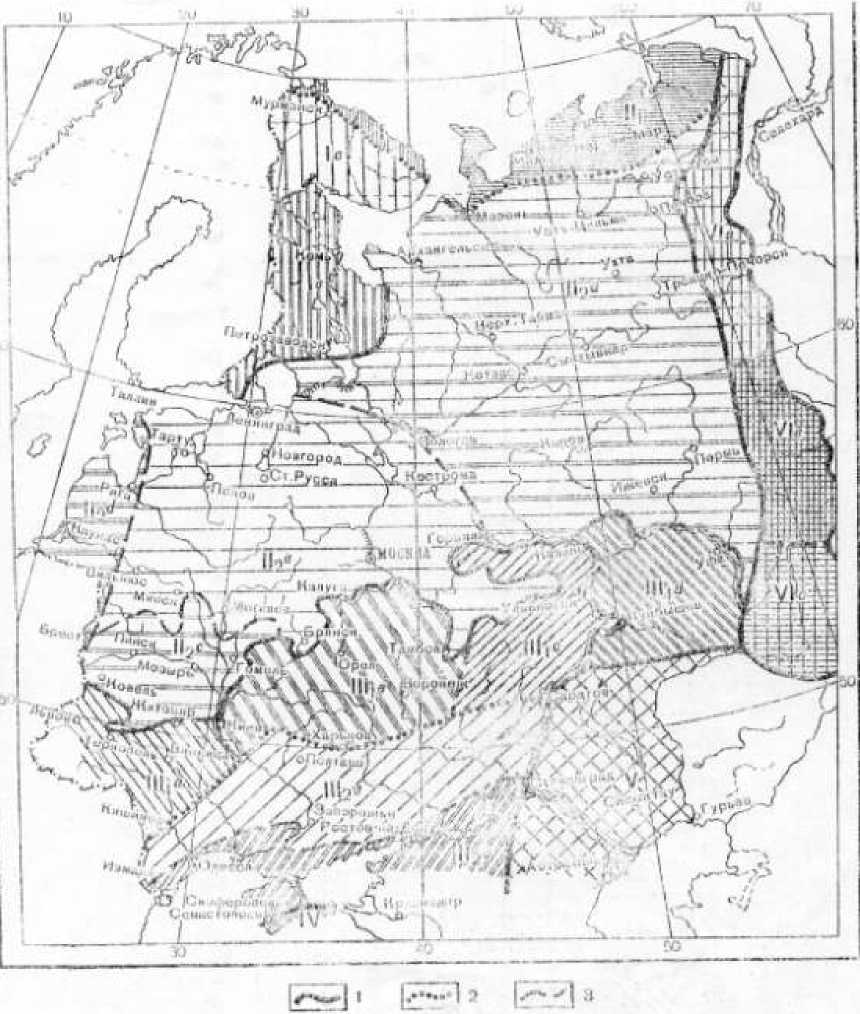

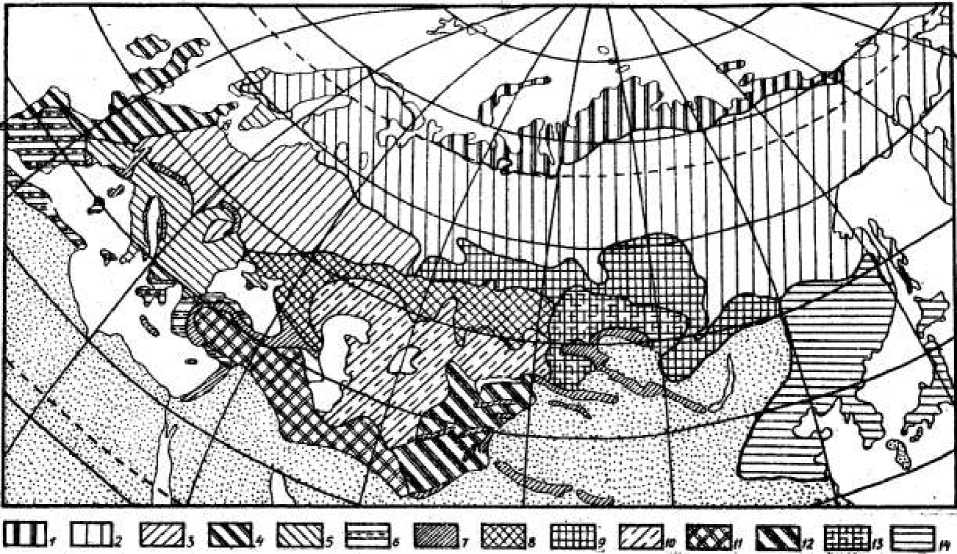

Рис. 3. Типы местностей Европейской России и Кавказа (Семенов-Тянь-Шанский, 1915; по: Солнцев, 1960)

Равнина: 1-4 – пояс твердых ледниковых накоплений (косая штриховка вниз направо); 5-9 – пояс северной морской трансгрессии (косая штриховка вверх направо); 10-16 – пояс рыхлых ледниковых накоплений (горизонтальная штриховка); 17-30 – пояс приледниковых овражных образований и сглаженных низин (вертикальная штриховка); 31-32 – пояс приморских южных низин или южной морской трансгрессии (горизонтальная волнистая штриховка).

Горы: 33-35 – пояс великих средиземноморских складок (косая клетка); 36-42 – пояс древних меридиональных складок (прямая клетка).

1 – границы поясов, 2 – границы краев, областей и др.

Самарке и Бузулуку, северные отроги Общего Сырта, западные склоны Общего Сырта к югу от р. Бол. Иргиз.

Переходная полоса, расположенная южнее р. Бол. Иргиз также включает несколько районов, из которых на территории современной Самарской об- ласти лежит только район Черноземно-каштановая степь с подрайоном восточный (междуречье Бол. Иргиза и Камелика).

Интерес представляет указание авторов на роль речных долин в качестве границ между зонами: «есть обстоятельство, которое позволяет все-таки наблюдать сравнительно резкие границы не только между областями, но и между широтно протянувшимися полосами внутри областей. Это существование широких долин рек, текущих с северо-востока на юго-запад, или с востока на запад: Сока, Кинеля, Самарки, Мочи, Иргиза» – поясняют, что почвы, взятые на серенной и южной частях долины в одинаковых условиях могут показать влияние зональности (Неуструев и др., 1910, с. 10).

Автор фундаментальных работ по районированию, исследователь, внесший значительный вклад в развитие теоретической базы географии, Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский (1915) считал, что в основу выделения «естественных физико-географических групп» должно быть положено строение поверхностных образований в связи с рельефом, климатом и растительностью, а также антропогеографические особенности данной местности, которые играют немаловажную роль. Рассмотрение Европейской России с «генетической точки зрения» (с. 3) является, по справедливому замечанию Н.А. Солнцева (1960), одним из важнейших достоинств его работы.

Как равнинные, так и горные территории Европейской России, согласно В.П. Семенову-Тян-Шанскому, состоят из двух частей – ледниковой и при-ледниковой, каждая из которых состоит из поясов, которые, в свою очередь, поделены на области. При этом ученый подчеркивает необходимость расчленения равнинных территорий в силу «малого разнообразия на небольших пространствах при большом разнообразии на обширных» (с. 1), а также большей площади, занимаемой равнинами по сравнению с горными территориями.

Согласно предложенному районированию (рис. 3), территория современной Самарской области расположена в поясе приледниковых овражных образований и сглаженных низин на территории 4 областей: Приволжской рыхлой овражной области, Жигулей, Заволжской низины и Заволжской рыхлой овражной области. Для каждой области приводятся данные о рельефе, гидрографии, литогенной основе, почвах, растительности, климате, а также особенностях заселения этой территории. К книге прилагается цветная карта «Типы местностей Европейской России и Кавказа» масштабом в 1 см 100 верст.

В основе геоботанического районирования Среднего Поволжья лежат труды выдающегося естествоиспытателя, знатока флоры Среднего Поволжья Ивана Ивановича Спрыгина. В работе «Растительный покров Средневолжского края» (1931)13 на территории Заволжья им выделены три области, последовательно сменяющие друг друга с севера на юг и отражающие влияние на растительный покров всей совокупности климатических факторов: 1) Область лесостепи или северной степи, 2) Область открытых степей и 3) Об- ласть сухих южных степей. Это деление левобережья региона основано на цитируемой ранее работе С.С. Неуструева с соавторами (1910). Значительная протяженность Средне-Волжского края с запада на восток, обусловившая разнообразие почвенно-геологических условий и рельефа, позволила И.И. Спрыгину выделить 4 полосы, располагающиеся субмеридионально: 1) Мокшинско-Сурская, 2) Полоса Приволжской возвышенности; 3) Полоса Заволжья и Предуралья, 4) Полоса Зауралья. Правобережье р. Волга в пределах современной территории Самарской области целиком относится к Полосе Приволжской возвышенности, а Левобережье – к Полосе Заволжья и Преду-ралья.

Границу между лесостепью и степью И.И. Спрыгин проводит по нижнему течению р. Самара и дальше – по р. Бол. Кинель, однако позже (Спры-гин, 1934) междуречье Бол. Кинеля и Самары им выделено в особый промежуточный район. Границей между областями открытой и сухой степи являются реки Бол. Иргиз и Каралык.

Работа И.И. Спрыгина (1931) сопровождена схематической картой растительного покрова в масштабе 1 : 2000000.

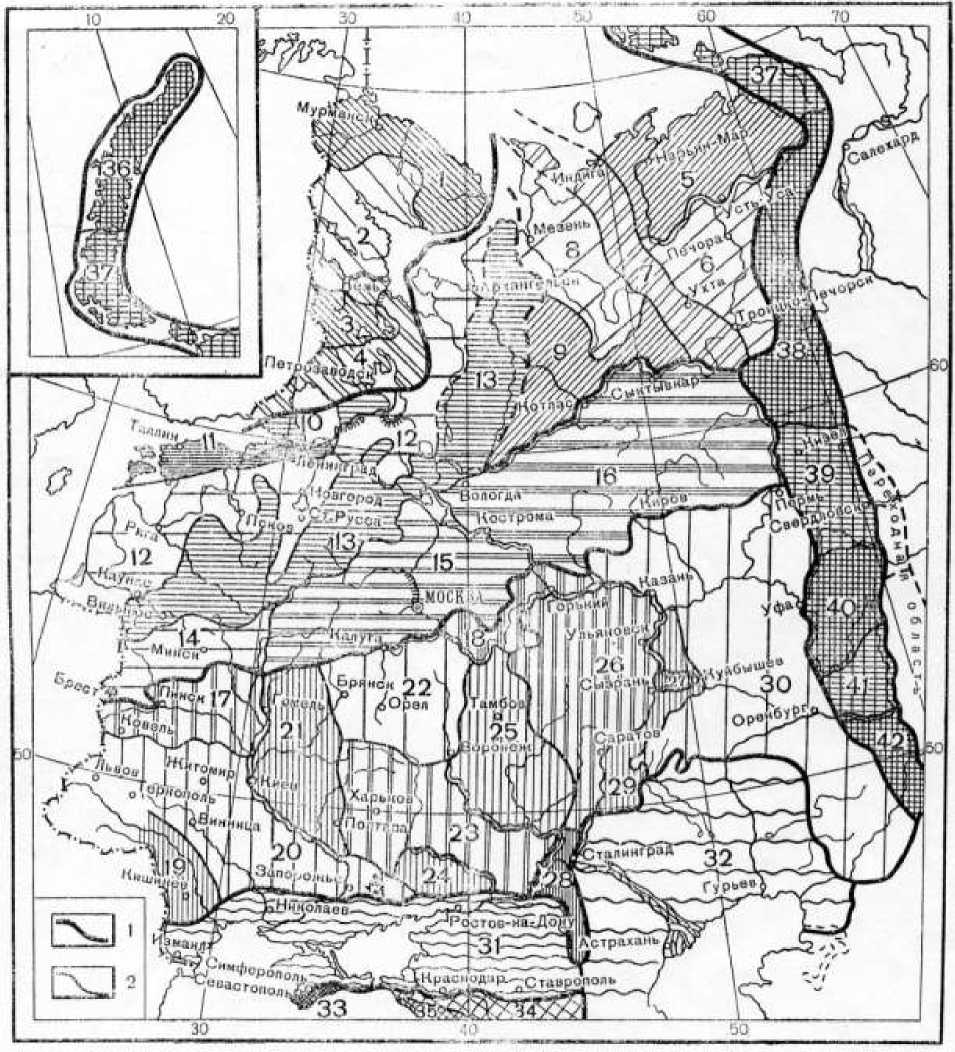

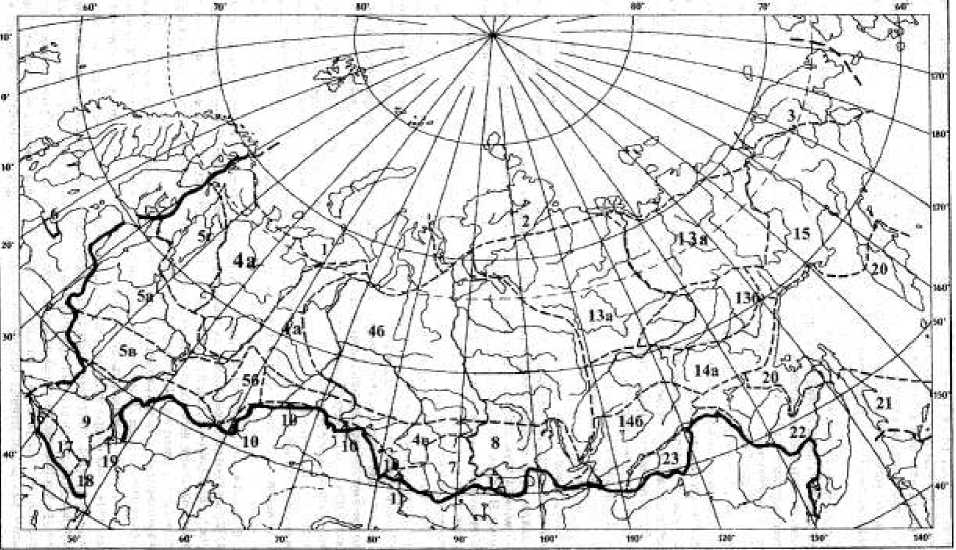

Не получившее широкую известность, а потому упоминаемое здесь флористическое районирование Евросибири разработано в 1941 г. Юрием Дмитриевичем Клеоповым (1990), однако по каким-то причинам составленная им карта флористического районирования исчезла из его докторской диссертации, и долгое время оставалась неизвестной читателям, но потом была опубликована в Германии (Булохов, 2012). Согласно схеме Ю.Д. Клео-пова, исследуемая территория расположена на стыке Среднеевропейского (в широком смысле) и Понтического регионов (рис. 4).

Комиссия Совета по изучению производительных сил (СОПС) с целью изучения природно-ресурсного потенциала страны и мобилизации ресурсов для нужд народного хозяйства для послевоенного восстановления и развития экономики проводит масштабные работы в 1940-1950-х гг. Результатом стал выход ряда фундаментальных монографий, в частности « Естественноисторическое районирование СССР » (1947) и « Геоботаническое районирование СССР » (1947) под общей редакцией академика С.Г. Струмилина.

« Геоботаническое районирование СССР » (1947) не потеряло актуальности и в настоящее время, поскольку принципы районирования и его единицы, предложенные в этой работе, используются, с некоторыми уточнениями и дополнениями, до настоящего времени (Сафронова и др., 2011).

Согласно этой сводке, исследуемый регион располагается на стыке трех наиболее крупных единиц районирования – Европейской широколиственнолесной, Европейско-Сибирской лесостепной и Евразиатской степной облас-тей14.

Рис. 4. Карта флористического районирования Евросибири (Клеопов, 1941)

Регионы: 1 – Арктический; 2 – Бореальный; 3 – Среднеевропейский (в широком смысле); 4 – Атлантический; 5 – Субсредиземноморский; 6 – Средиземноморский; 7 – Эвксинский; 8 – Понтический; 9 – Южносибирский; 10 – Туранский; 11 – Иранский; 12 – Центральносибирский; 13 – Северомонгольский; 14 – Восточноазиатский (включающий высокогорные хребты)

Европейская широколиственнолесная область включает ВосточноЕвропейскую провинцию, Средне-Русскую подпровинцию, Приволжский округ, охватывающий небольшую часть Правобережья к западу и северо-западу от Сызрани.

Европейско-Сибирская лесостепная область включает Восточноевропейскую провинцию, Закамскую подпровинцию, Заволжский (Черемшан-ский) округ, располагающийся к северу от Самарской Луки на левобережных волжских террасах и Бельско-Закамский округ, расположенный севернее долины р. Бол. Кинель.

Евразиатская степная область включает Казахстанскую провинцию, Заволжско-Уральскую подпровинцию, полосу разнотравно-типчаковоковыльных степей, округа Самарский (междуречье Бол. Кинеля и Самары и далее к югу вплоть до верховьев р. Бол. Иргиз) и Иргизский (левобережье Волги южнее Самарской Луки, охватывая Сыртовую равнину Заволжья).

Согласно системе « Естественноисторического районирования СССР » (1947), основанной на анализе всего комплекса природных условий, территория современной Самарской области лежит в Стране Восточно-Европейской равнины, лесостепной зоне, Центральной (Самарская Лука и территория севернее Сызрани) и Заволжско-Уфимской (Заволжье к северу от р. Бол. Кинель) провинциях, а также в степной зоне Волжско-Донской (южнее Сызрани) и Заволжской (к югу от р. Бол. Кинель) провинциях (рис. 5).

>Pec

ip,^.

фен-

№

ЦО’*1

.ПаЮР!

--Г орании'

М6СКВ1—я^

!*«c*

'JUS?

(^имфоропо. Севастополе расхода

Q. Q« Q. GT],

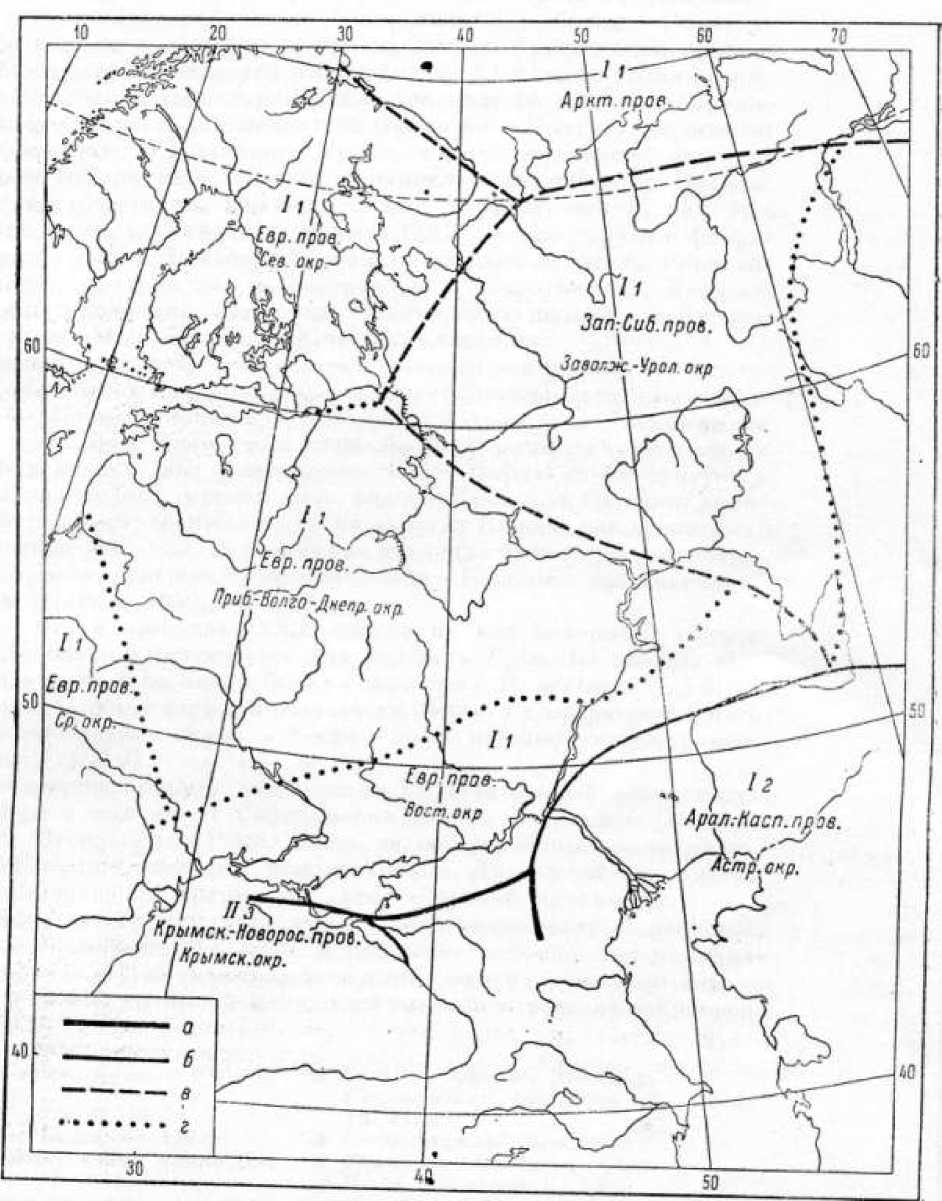

Рис. 5. Карта естественноисторического районирования СССР, 1947 (по: Солнцев, 1960)

-

А. Страна Балтийского кристаллического щита. Зона лесотундры : 1 – Кольская провинция. Лесная зона : 2 – Кольско-Карельская провинция.

Б. Страна Восточно-Европейской равнины. Зона тундры : 1 – Канинско-Большеземельская провинция. Зона лесотундры : 2 – Печорская провинция. Лесная зона , провинции: 3 – ДвинскоПечорская; 4 – Вологодская; 5 – Прибалтийская; 6 – Московско-Окская; 7 – Предуральская; 8 – Полесская. Лесостепная зона , провинции: 9 – Украинская; 10 – Центральная; 11 – Заволжско-Уфимская. Степная зона , провинции: 12 – Южно-Украинская; 13 – Волжско-Донская; 14 – Заволжская; 15 – Предкавказская; подпровинции: 15а – западная; 15б – восточная сухостепная. Сухостепная зона , провинции: 16 – Северо-Крымская; 17 – Юго-Восточная. Пустынно-степная зона : 18 – Нижневолжская провинция. Пустынная зона : 19 – Прикаспийская провинция.

-

В. Горная страна Карпаты: 1 – Восточно-карпатская провинция.

Г. Крымско-Кавказская горная страна: 1 – Крымская провинция.

Д. Горная страна Урал. Провинции: 1 – горно-тундровая; 2 – горно-лесная; 3 – Южно-Уральская лесостепная; 4 – Мугоджарская сухостепная.

Границы: а – страны; б – зоны; в – провинции; г – вертикальная зональность (проявляется на фоне широтной зональности)

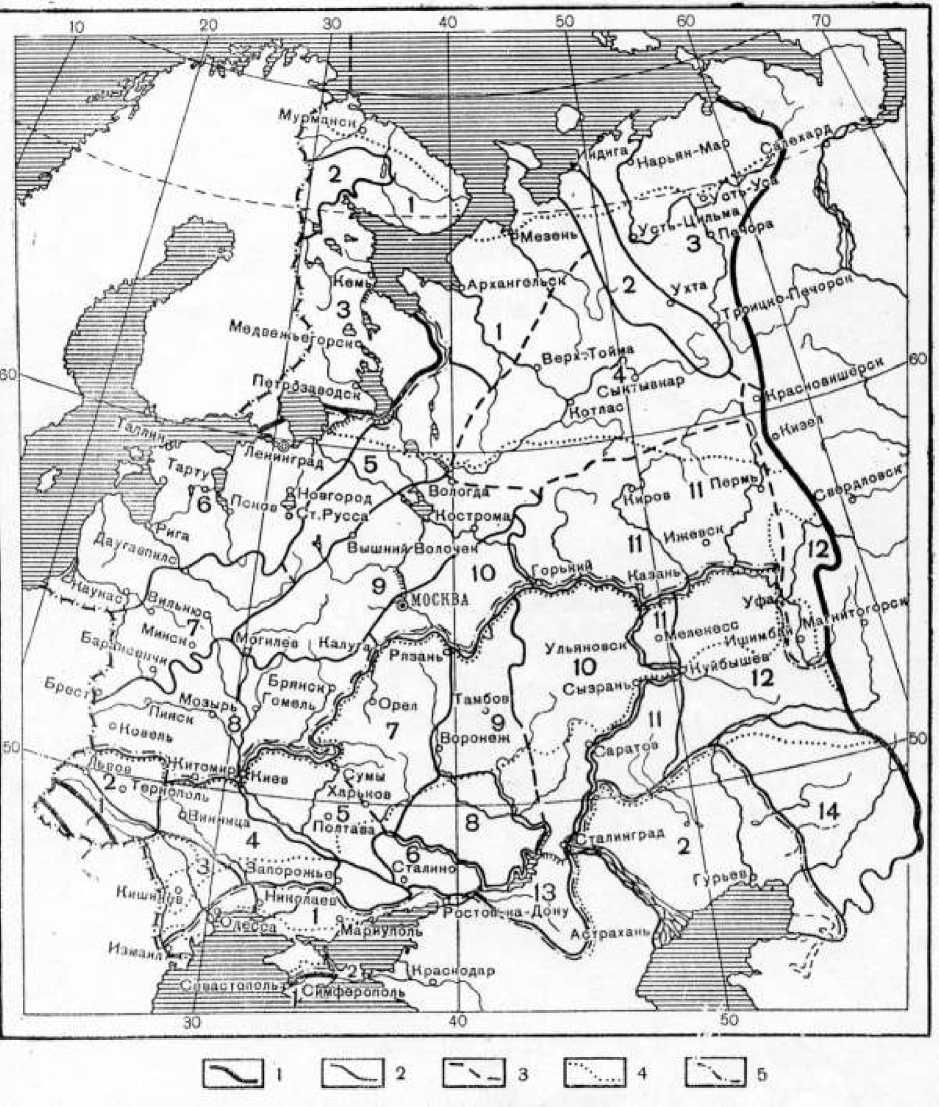

Рис. 6. Карта главных ландшафтных областей европейской части СССР (Добрынин, 1948; по: Солнцев, 1960)

1 - северо-восточная тундровая область с чередованием обширных заболоченных низин и моренных гряд; 2 - область каменистой тундры Кольского п-ова и скалистого, частью фьордового Мурманского побережья; 3 - горно-озерный ландшафт Кольского п-ова; 4 - Кольско-Карельская область с гляциально-озерным ландшафтом; 5 - северо-восточная таежная область с моренным и сглажено-моренным рельефом; 6 - Вятско-Камская область с отчетливо выраженной в рельефе тектонической основой и наличием песчаных ложбин древних ледниковых потоков. Елово-пихтовые леса с липой (южная подзона тайги); 7 - северо-западная моренно-озерная область; 8 - область Прибалтики с климатом полуморского типа и моренно-озерным ландшафтом; 9 - область песчаных зандровых низин - «Полесский» тип ландшафта с развитием древнематериковых дюн; 10 - область нижнего Прикамья с наличием тектонических валов и карстовых форм рельефа и елово-пихтовых дубовых лесов; 11 - область Волыно-Подольской возвышенности (Правобережной Украины). Наклонное плато с тектонической и эрозионной расчлененностью и широколиственными лесами; 12 - лесостепная область Приднепровья (Левобережной Украины). Плоско-равнинный рельеф с развитием широких террас речных долин; 13 - цен- тральная лесостепная область с сильной эрозионной расчлененностью; 14 – область Приволжской возвышенности с эрозионной и тектонической расчлененностью; 15 – лесостепная область Заволжья с наличием высоких водораздельных гряд со ступенчатыми склонами и зрелыми террасированными долинами и карстовых форм рельефа; 16 – степная область Причерноморской равнины южной Украины); 17 – степная область бассейна Дона; 18 – область Донецкого кряжа; 19 – степная область Заволжья; 20 – Прикаспийская низменность – полупустыня; 21 – ландшафт Волго-Ахтубы – оазис среди Прикаспийской полупустыни со многими реликтами; 22 – степная равнина Крыма; 23 – горный Крым; 24 – Керченский п-ов; 25 – Кубано-Приазовская равнина; 26 – Ставропольская возвышенность; 27 – предгорные равнины у подножья Большого Кавказа; 28 – северные склоны и западная оконечность Большого Кавказа; 29 – Пай-Хой. Возвышенная равнина с останцовыми кряжами и лишайниково-моховой тундрой; 30 – Полярный Урал. Чередование средневысотных сглаженных кряжей со скалистыми каровыми гребнями и с трогами. Преобладает горная тундра. 31 – приполярная область Северного Урала с развитием горно-гляциальных форм (альпийского ландшафта), с наличием современного оледенения. Преобладает горная тундра, на нижних склонах горно-таежный лес; 32 – Северный Урал. Средневысотные горы с отдельными скалистыми вершинами и гребнями. Таежные леса; 33 – Средний Урал. Сглаженная низкогорная область с отдельными невысокими кряжами. В западной полосе характерны карстовые формы и ущелья рек. Таежные леса с примесью липы (южная тайга); 34 – высокий Южный Урал. Скалистые горные хребты и таежные леса с примесью липы; 35 – предгорный Южный Урал. Средневысотные хребты, местами с развитием карста. Смешанные и широколиственные леса; 36 – возвышенные волнистые равнины и холмистые предгорья (ЮжноУральский пенеплен). Преобладание лесостепного ландшафта (на западе дубовые леса, на востоке сосновые и лиственные), на юге – степь; 37 – Карпатские горы с широколиственными дубовыми, буковыми и хвойными лесами; 38 – Средне-Дунайская низменность (у подножья Карпат)

В 1947-1951 гг. академик АН СССР Лев Семенович Берг выпускает двухтомник «Географические зоны Советского Союза». В предлагаемой схеме Самарская область расположена на границе двух зон – лесостепья (правобережье р. Волги и к северу от р. Кинель) и степи (Заволжье, южнее р. Сама-ра15). Лесостепье делится на западное (основная лиственная порода – дуб) и восточное (береза). В широтном направлении оно делится на подзону дубовых лесов (в Европе) и березовых лесов (в Сибири).

Отечественный физико-географ, страновед и геоморфолог Борис Федорович Добрынин (1948; цит. по: Солнцев, 1960), опираясь на работы Л.С. Берга, создает собственную сетку районов, отмечая при этом, что «кроме закономерностей зонального порядка, могут быть намечены, в связи с различиями рельефа, климата и ландшафтов, отдельные области в пределах больших зон». Недостатки предложенной схемы районирования европейской части России, среди которых – отсутствие объяснения принципов, на основе которых автором были выделены ландшафтные области, обстоятельно указаны в статье Н.А. Солнцева (1960). Территория современной Самарской области располагается на территории 3 областей: Приволжской возвышенности с эрозионной и тектонической расчлененностью, лесостепной области Заволжья с наличием водораздельных гряд со ступенчатыми склонами и зрелыми террасированными долинами и карстовых форм рельефа и степной области Заволжья. К первой области относится все Правобережье, а в Заволжье граница

Рис. 7. Физико-географическое районирование европейской части СССР (Солнцев, 1960)

Границы: 1 – стран; 2 – краев; 3 – требующие уточнения; 4 – почвенно-растительных зон; 5 – областей между лесостепной и степной областями проводится по р. Бол. Кинель (рис. 6).

В 1952 г. отечественными физико-географами Николаем Адольфовичем Солнцевым и Ириной Владимировной Васильевой была представлена схема физико-географического районирования европейской части СССР, основанная на генетическом принципе (Солнцев, 1960), т.е. на изучении истории развития всей территории в целом и составляющих ее единиц. Если факторы, участвующие в формировании физико-географических единиц, расположить начиная с более «сильных» получится следующий ряд: геологическая структура, литология, рельеф, климат, поверхностные воды, почвы, растительность, животный мир.

Согласно предложенной схеме (рис. 7), Самарская область лежит в Стране Русской равнины, ее правобережье относится к Приволжскому краю, а левобережье – к краям Низкого и Высокого Заволжья, граница между которыми проходит по волжским террасам и Сыртовой равнине. По р. Бол. Кинель проведена граница между почвенно-растительными зонами.

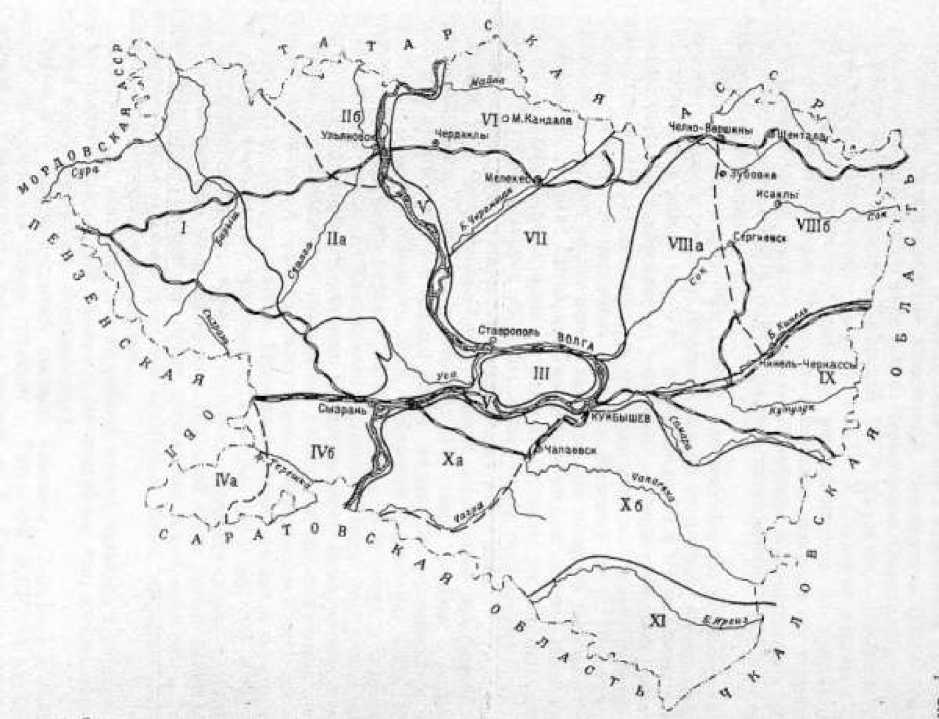

Первой и единственной до настоящего времени работой, посвященной геоботаническому районированию Самарской области (в ее современных границах), является «Геоботаническое районирование Среднего Поволжья» (Сидорук, 1956), составленной доктором биологических наук, профессором Ильей Семеновичем Сидоруком . В основе предложенной сетки районов лежит составленная И.И. Спрыгиным (1931) схема растительных областей Средневолжского края. В пределах Куйбышевской и Ульяновской областей И.С. Сидорук выделяет 11 геоботанических районов (рис. 8).

На правобережье Волги располагаются районы:

-

I. Сурско-Сызранский лесной – к северу от р. Сызранка, также охватывает верховья рек Крымза, Уса и Тишерек.

-

II. Волжско-Сурский лесостепной16. По сочетанию лесных и степных участков район делится на подрайоны – лесной и лесостепной. На территории Самарской области располагается лесостепной подрайон, который рас полагается к северу и северо-западу от линии Сызрань-Октябрьск-Переволоки.

-

III. Самарская Лука17 отграничена от остальной территории Приволжской возвышенности. Выделению ее в самостоятельный район способствует своеобразие сложившейся здесь природной обстановки, в том числе «наличие своеобразных типов лесных ассоциаций – пристепные боры, боры с

Рис. 8. Геоботанические районы Среднего Поволжья (Сидорук, 1956)

I. Сурско-Сызранский лесной.

II. Волжско-Сурский лесостепной.

III. Самарская Лука.

IV. Южно-Сызранский лесостепной.

V. Пойма р. Волга.

VI. Зачеремшанский лесостепной.

VII. Черемшанско-Кондурчинское лесостепное междуречье.

VIII. Северо-восточное высокое Заволжье.

IX. Самарско-Кинельское лесостепное междуречье.

X. Сыртово-Заволжская степь.

XI. Сыртово-Заволжская полупустыня (сухая степь).

толокнянкой, «каменистые степи», специфичные степные участки, а также наличие эндемиков» (с. 9)18.

-

IV. Южно-Сызранский лесостепной располагается к югу от р. Сызранка. Делится на подрайоны, из которых на территории Самарской области располагается восточный (приволжский) подрайон с характерным для него сочетанием степных ассоциаций на карбонатных почвах, подстилаемых мелом, се-

- рыми мягкими мергелями, известковыми опоками, и дубовыми лесами на пониженных местах19.

В качестве самостоятельного района (V) И.С. Сидорук выделяет пойму р. Волга20, охватывающего правобережье и левобережье в виде узкой полосы вдоль Волги, отмечая, что «район поймы Волги настолько своеобразен в своих природных условиях и настолько резко обособлен от окружающих его геоботанических районов, что против выделения его в качестве самостоятельной единицы не может быть особых возражений» (1956, с. 10)21.

На левобережье Волги располагаются районы:

-

VI. Зачеремшанский лесостепной, южной границей которого является р. Бол. Черемшан (район не охватывает территорию современной Самарской области).

-

VII. Черемшанско-Кондурчинское лесостепное междуречье охватывает территорию между реками Бол. Черемшан на севере и северо-западе, Кон-дурча на востоке и Волга (в настоящее время – Куйбышевское и Саратовское водохранилища) на юге22.

-

VIII. Северо-восточное высокое Заволжье занимает пространство между р. Кондурча и нижнем течением р. Сок на западе, от устья которого граница района следует по долине Волги до г. Самара, откуда она поворачивает на восток по правому берегу р. Самара и далее, от места впадения в нее р. Бол. Кинель следует к его верховьям23. Неоднородность природных условий позволила И.С. Сидоруку выделить здесь два подрайона – юго-западный и северо-восточный, граница между которыми проходит от Кинель-Черкасс, пересекает р. Сок немного западнее Сергиевска и далее к северу – к пересечению р. Кондурча границы с Татарстаном24, 25.

-

IX. Самарско-Кинельское лесостепное междуречье26.

-

X. Сыртово-Заволжская степь лежит к югу от р. Самара и разделена на два подрайона: западный и восточный. Западный располагается на волжских террасах и его восточная граница простирается от устья р. Самары в направлении г. Чапаевск. Далее, пересекая водораздел рек Чапаевка и Чагра в самом узком месте, следует по течению р. Чагра до границ с Саратовской областью. Выделение дополнительных подрайонов И.С. Сидорук объясняет тем, что в историческом прошлом территория, лежащая к югу от р. Самары и находящаяся вне Общего Сырта, была покрыта Акчагыльским морем, что отразилось на геоморфологическом характере местности, материнских породах и почвенном покрове данной площади27.

-

XI. Сыртово-Заволжская полупустыня (сухая степь) расположена вдоль правого берега р. Бол. Иргиз и к югу от реки.

Характеристика выделенных геоботанических районов дополняется кратким описанием почвенно-растительных условий.

Физико-географ Федор Николаевич Мильков (1956) предложил собственную схему физико-географических районов, согласно которой большая часть территории Самарской области лежит в зоне Лесостепи, которая, в свою очередь, делится на провинции – Приволжской возвышенности, Низменного Заволжья и Высокого Заволжья – и лишь крайний юг Самарской области относится к Степной зоне.

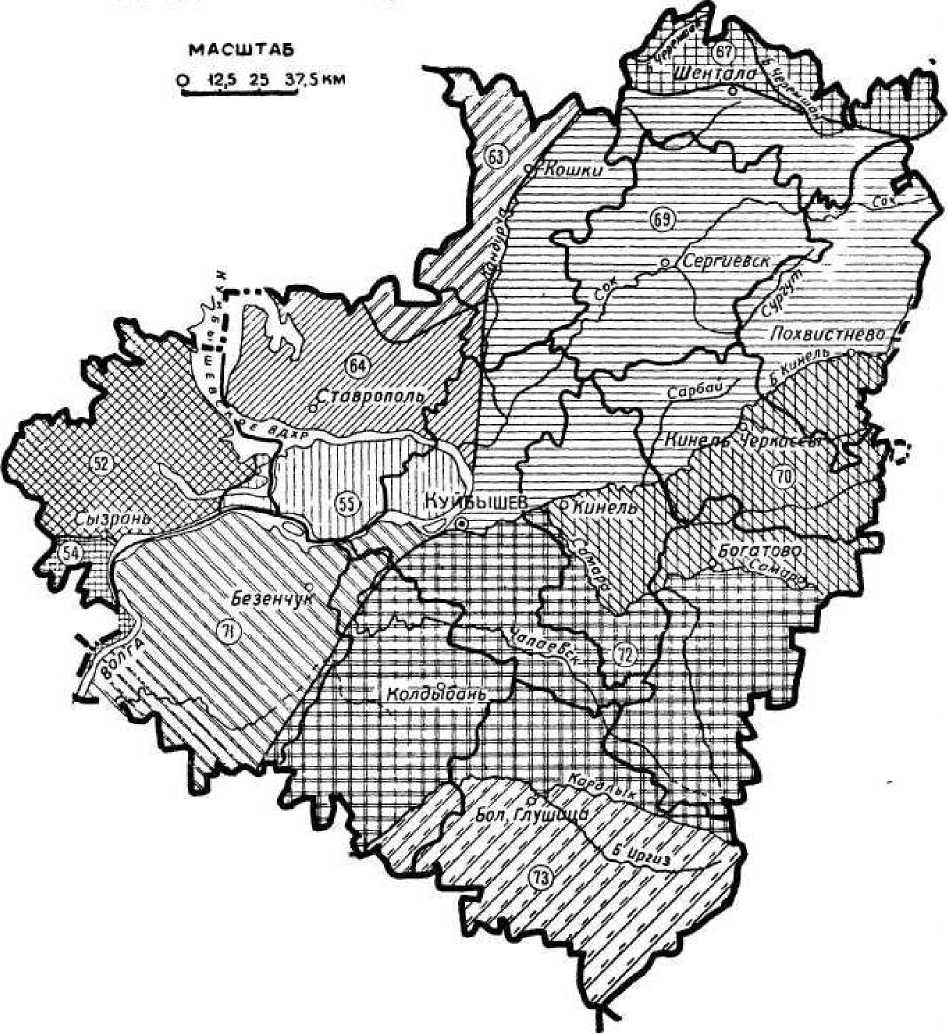

Наиболее подробная схема физико-географических районов для территории Самарской области приведена в работе « Физико-географическое районирование Среднего Поволжья » (1964), выполненной под редакцией Александра Владимировича Ступишина. Этой же схемой до настоящего времени пользуются региональные флористы.

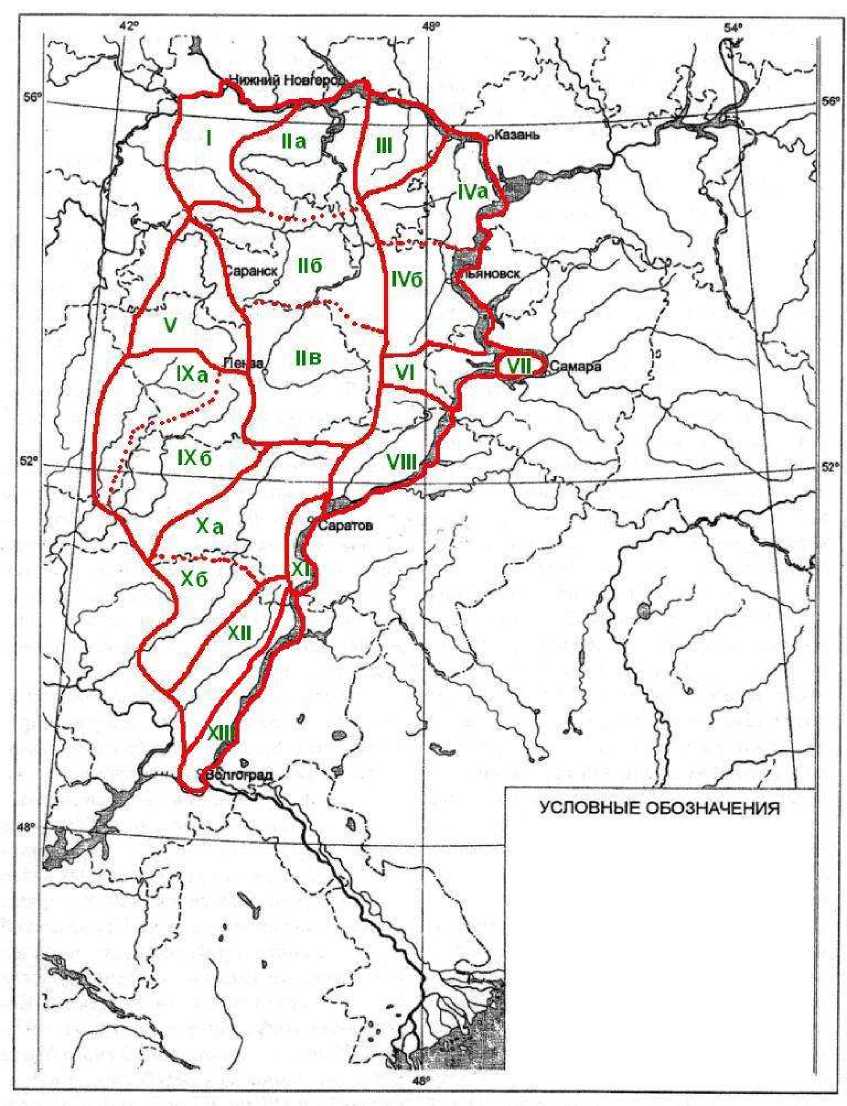

Правобережье Волги относится к лесостепной провинции Приволжской возвышенности, а на левобережье располагается лесостепная провинция Низменного Заволжья, лесостепная провинция Высокого Заволжья и, к югу от р. Самара, степная провинция Низменного и Сыртового Заволжья. Выделенные физико-географические районы объединены в округа. Предлагаемая схема относительно изучаемой территории выглядит следующим образом (рис. 9).

В правобережье Волги расположен Округ лесостепных ландшафтов двухъярусного рельефа с облесенностью верхнего плато и с черноземными почвами на нижнем плато при высокой их сельскохозяйственной освоенности. В округ входят Свияго-Усинский возвышенно-равнинный район с двухъ-

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 9. Схема совмещения физико-географических и административных районов Куйбышевской области (Физико-географическое..., 1964)

Цифрами обозначены районы: 52 – Свияго-Усинский; 54 – Южно-Сызранский; 55 – Жигулевский; 63 Кондурчинский; 64 – Мелекесско-Ставропольский; 71 – Чагринский; 67 – Бугульминский; 69 – Сокский; 70 – Самаро-Кинельский; 72 – Сыртовский; 73 – Иргизский ярусным рельефом (охватывает территорию к северу от нижнего течения р. Сызранка, верхнее и среднее течение р. Уса до линии Жигулевской дислокации), Южно-Сызранский равнинный остепненный район нижнего плато (к югу от нижнего течения р. Сызранка) и Жигулевский возвышенноравнинный район с двухъярусным рельефом (с севера, востока и юга ограничен излучиной Волги, западная граница района проходит по линии Жигулевской дислокации).

В левобережье к лесостепной провинции Низменного Заволжья относится Округ заволжских долинно-зандровых ландшафтов с сосновыми лесами на песчаных грунтах с подзолистыми почвами, с развитием перевеивания песков, в который входит Мелекесско-Ставропольский низменно-равнинный район сосновых лесов на бугристых песках (находится в области тектонического прогиба Низкого Заволжья к северу от Самарской Луки) и Округ лесостепных ландшафтов Низменного Заволжья с преобладанием черноземных почв при высокой сельскохозяйственной освоенности, куда входят Черем-шанский облесенный равнинный район смешанных лесов (располагается в бассейне реки Бол. Черемшан)28 и Кондурчинский остепненно-равнинный район (вытянут почти меридионально по правобережью р. Кондурча.

Лесостепная провинция Высокого Заволжья включает Округ лесостепных районов Бугульминского плато со значительной облесенностью верхнего плато и значительной сельскохозяйственной освоенностью остепененного нижнего плато, объединяющий районы Бугульминский возвышенно-расчлененный лесостепной район двухъярусного рельефа (расположен на крайнем северо-востоке Самарской области, занимая отроги Бугульминско-Белебеевской возвышенности), Сокский возвышенно-равнинный лесостепной район с грядово-увалистым рельефом (находится к северу от р. Бол. Кинель, западной границей служит р. Кондурча, северной - верхнее течение Бол. Черемшана и Шешмы) и Самаро-Кинельский возвышенно-равнинный район с развитием придолинных лесов (расположен в междуречье Самары и Бол. Кинеля).

К степной провинции Низменного и Сыртового Заволжья относится Округ распаханных степей Низменного и Сыртового Заволжья с неустойчивым увлажнением, с явлением засух, объединяющий Чагринский низменноравнинный район с придолинными лесами байрачного типа (расположен к югу от Самарской Луки на волжских террасах и Сыртовой равнине Заволжья), Сыртовый равнинный степной район с сыртовыми поверхностями рельефа (ограничен на севере руслом р. Самара, на юге - р. Каралык) и Ир-гизский низменно-равнинный степной район южного типа (находится на юго-востоке Самарской области к югу от рек Каралык и Бол. Иргиз).

Согласно схеме, предложенной в « Физико-географическом районировании СССР » (1968), к лесостепной зоне отнесена провинция Приволжской возвышенности, а также Кинельско-Камская провинция (территория между Бол. Кинелем и Камой) и провинция Бугульминско-Белебеевская возвышенность. В степной зоне расположены провинции Самаро-Иргизская (между реками Самара и Бол. Иргиз) и Волго-Узенская (к югу от р. Бол. Иргиз).

Рис. 10. Фитохории европейской части СССР (Федоров, 1979)

I – Северо-Голарктическая область: 1 – Евро-Сибирская подобласть, 2 – Западно-Азиатская подобласть; II – Южно- Голарктическая область: 3 – Средиземноморская подобласть. Границы: а – областей, б – подобластей, в – провинций, г – округов

Рис. 11. Флористическое районирование России (Камелин, 2002)

Голарктическое царство флоры

А. Бореальное подцарство.

-

I. Циркумбореальная область.

Iа. Арктическая подобласть .

-

1. Атлантико-арктическая провинция.

-

2. Сибирско-арктическая провинция.

-

3. Беринго-арктическая провинция.

-

4. Северо-Европейско-Урало-Сибирская провинция (подпровинции: Северо-Европейско-

- Уральская, Таежно-Сибирская, Подтаежно-Лесостепная Западно-Сибирская).

-

5. Восточно-Европейская провинция (подпровинции: Русская, Южно-Уральская, Лесостепная Восточно-Европейская, переходная территория обедненных флор).

-

6. Балтийская провинция (только в Калининградской области).

-

7. Алтае-Западносаянская горная провинция.

-

8. Саяно-Прибакальская провинция.

-

9. Понтическая провинция.

-

10. Казахская провинция.

-

11. Алтае-Джунгарская провинция.

-

12. Тувинско-Монгольская провинция.

-

13. Восточно-Сибирская провинция (подпровинции: Путорано-Индигирская, ЦентральноЯкутская).

-

14. Байкало-Джугджурская провинция (подпровинции: Нагорно-Становая, Забайкальская).

-

15. Колымско-Корякская провинция.

1б. Евросибирская подобласть.

1в. Степная подобласть.

1г. Восточно-Сибирская подобласть.

Б. Древне-Средиземноморское подцарство.

-

II. Макаронезийско-Средиземноморская область.

-

16. Эвксинская провинция (подпровинции: Новороссийская. Западно-Закавказская).

-

17. Кавказская провинция.

-

18. Дагестанская провинция.

-

19. Туранская провинция (в России - часть Северо-Туранской подпровинции).

11а. Северо-Средиземноморская подобласть.

III. Сахаро-Гобийская область.

Ша. Турано-Центральноазиатская подобласть.

-

В. Восточно-Азиатское подцарство.

-

IV. Сино-Японская область.

-

20. Охотско-Камчатская провинция.

-

21. Сахалино-Хокайдская провинция.

-

22. Амуро-Приморская провинция.

-

23. Дайро-Маньчжурская провинция.

IVa. Маньчжуро-Северо-Японская подобласть.

Систематик и ботанико-географ, член-корреспондент АН ССССР Андрей Александрович Фёдоров предложил систему фитохорий европейской части СССР (1979), согласно которой Самарская область располагается в СевероГоларктической области, Европейской провинции, почти полностью входя в Прибалто-Волго-Днепровский округ и лишь крайняя юго-восточная часть территории относится к Восточному округу (рис. 10).

Согласно ботанико-географическому районированию, приведенному в книге « Растительность европейской части СССР » (1980), территория Самарской области располагается в Евразиатской степной области. Правобережье р. Волга и районы, расположенные к северу от р. Бол. Кинель относятся к Восточноевропейской лесостепной провинции, Среднерусской [Верхнедонской] (зона луговых степей и зона южных широколиственных лесов) и Заволжско-Приуральской (зона богаторазнотравно-ковыльных степей и зона разнотравно-ковыльных степей) подпровинциям соотвественно. Территория южнее р. Бол. Кинель входит в состав Заволжско-Казахстанской степной провинции Ергенинско-Заволжской подпровинции.

Ученик Л.С. Берга Анатолий Григорьевич Исаченко предложил схему ландшафтов СССР (1985), согласно которой на территории Самарской области господствуют суббореальные семигумидные (лесостепные) и суббореальные семиаридные (степные) ландшафты: возвышенные эрозионные пластовые равнины на мезозойских терригенных породах, мергелях (в Предволжье), низменные аллювиальные и суглинистые равнины, эрозионные пластовые равнины на пермских пестроцветных и терригенно-карбонатных породах (в Заволжье).

Ботаник Тамара Ивановна Плаксина (2001) для Волго-Уральского региона приводит сетку флористических районов, согласно которой, на территории Самарской области располагаются районы: Сызранско-Усольский (вся Правобережная часть области, за исключением Самарской Луки), Самарская Лука, Черемшанский (в левобережье, к северу от Самарской Луки, восточной границей района служит р. Кондурча), Сокско-Кинельский (к северу от р. Самара), Общий Сырт (к югу от р. Самара) и Волго-Иргизский район (в левобережье, к югу от Самарской Луки, на востоке граничит с Общим Сыртом).

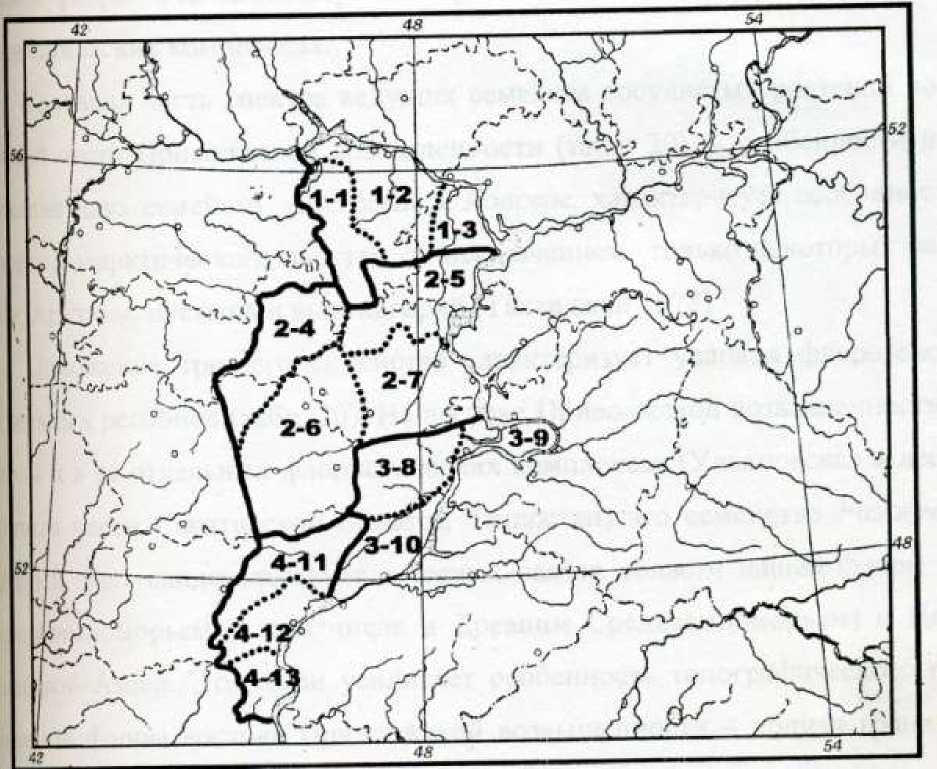

Рис. 12. Флористическое районирование восточной части Приволжской возвышенности (Саксонов, 2001)

Цифрами на карте обозначены флористические комплексы следующих рангов: Флористический округ

-

1 – Чувашский,

-

2 – Ульяновский,

-

3 – Жигулевский,

-

4 – Саратовский;

Флористический район

1-1 – Цивиль-Кубнинский, 1-2 – Засурский, – Волго-Свияжский; 2-4 – Предсурский, 2-5 – Средне-Свяжский, 2-6 – Инзенский, 2-7 – Карсунско-Сенгилеевский; 3-8 – Сызранский, 3-9 – Жигулевский, 3-10 – Хвалынский; 4-11 – Петровско-Балтайский; 4-12 – Саратовский, 4-13 – Красноармейский

Предложенную схему районирования можно назвать первой для региона сеткой флористических районов29 содержащей пространственно-упорядоченную информацию, пусть и в весьма крупном приближении.

Рис. 13. Ботанико-географическое районирование Приволжской возвышенности (Васюков, 2012)

Цифрами обозначены районы: I. Волго-Тёшский, II. Сурский, III. Волго-Цильвинский, IV. ВолгоСвияжский, V. Мокшанский, VI. Сызрано-Усольский, VII. Самаролукский, VIII. Волго-Терешкинский, IX. Вороно-Хоперский, X. Медведицкий, XI. Приволжско-Саратовский, XII. Илов-линский, XIII. Приволжско-Волгоградский

Обзорная схема флористического районирования России разработана членом-корреспондентом РАН Рудольфом Владимировичем Камелиным (2002), согласно которой рассматриваемая в настоящей статье территория большей частью лежит в Лесостепной Восточно-Европейской подпровинции Восточно-Европейской провинции Евросибирской подобласти Бореального подцарства Голарктического царства, которая к югу сменяется Понтической провинцией Степной подобласти (рис. 11). Эта схема не дифференцирована, однако она дает представление о положении региона в крупных флористических выделах.

Ниже приводится таблица, содержащая сведения о факторах, лежащих в основе рассмотренных схем районирования и выделяемых таксономических единицах.

Таблица Некоторые системы природного районирования

|

Источник |

Основа районирования |

Таксономические единицы* |

|

Р. Траутфеттер (1850) |

Распространение некоторых видов древесных пород |

Растительные области, состоящие из полос, объединяющих растительно-географические округа |

|

Ф.П. Кёппен (1885) |

Распространение древесных пород и физикогеографические условия |

Полосы (области) |

|

Г.И. Танфильев (1897) |

Почвенно-геологические условия |

Области – полосы – округа |

|

А.А. Крубер (1907) |

Физико-географические условия |

Область – полосы – округа |

|

Естественные районы Самарской губернии (1910) |

Комплекс физикогеографических условий. Области выделяются на основе анализа климата, геологии и рельефа, полосы – по геологическому принципу (в Степной области, главным образом, на основе почвенных свойств), районы которые совмещены с долинами больших рек или главными водоразделами. |

Область – полосы (группы районов) – районы – подрайоны |

|

В.П. Семенов- Тян-Шанский (1915) |

Прежде всего – рельеф, четвертичные отложения, коренные породы, реки, озера, население и его занятия, и, в меньшей степени, – климат, растительность, почвы животный мир. |

Части – пояса – области |

|

И.И. Спрыгин (1931) |

Растительный покров |

Области – полосы – области (подзоны) |

|

Ю.Д. Клеопов (1941) |

Флора |

Регионы |

|

Геоботаническое районирование СССР (1947) |

Растительный покров |

Область – провинция – подпровинция – округ |

Окончание таблицы

|

Источник |

Основа районирования |

Таксономические единицы* |

|

Б.Ф. Добрынин (1948; цит. по: Солнцев, 1960) |

Ботанико-географические зоны, геологогеоморфологические признаки |

Области, единицы более высокого ранга отсутствуют |

|

Н.А. Солнцев, И.В. Васильева (1952) |

Физико-географические условия при ведущей роли геологогеоморфологических факторов |

Страна – генетическая область (введена впоследствии И.В. Васильевой) – край |

|

И.С. Сидорук (1956) |

Растительность |

Геоботанические районы – подрайоны |

|

Ф.Н. Мильков (1956) |

Физико-географические условия |

Страна – зона – провинция – подзона – район |

|

Физикогеографическое районирование Среднего По волжья (1964) |

Оропочвенный фактор при контроле геоботанического |

Страна – зона – провинция – подзона – округ – район |

|

«Физикогеографическое районирование СССР» (1968) |

Физико-географические условия |

Страна – зона – провинция – подпровинция – округ – район – подрайон |

|

Ан.А. Федоров (1979) |

Флора |

Область – подобласть – провинция – округ |

|

«Растительность европейской части СССР» (1980) |

Растительный покров |

Доминион – область – подобласть – провинция – подпровинция – округ – район |

|

А.Г. Исаченко (1985) |

Основные ландшафтообразующие факторы и закономерности формирования ландшафтов на региональном уровне |

Зона – сектор – тип ландшафта – подтип – класс – подкласс – вид |

|

Т.И. Плаксина (2001) |

Флора |

Флористические районы |

|

Р.В. Камелин (2002) |

Флора |

Царство – подцарство – область – подобласть – провинция |

* все единицы описываются для равнинных территорий

Кроме перечисленных выше источников следует также упомянуть другие работы, посвященные вопросам природного районирования.

В работе А.А. Чибилёва и П.В. Дебело «Ландшафты Урало-Каспийского региона» (2006) рассмотрены основные моменты дифференциации ландшафтов Урало-Каспийского региона и приведена схема физико-географического районирования территории, однако предложенная схема дискуссионная – например, выделение Кондурчинского и Черемшанско-Сокского районов не согласуется с представлениями других исследователей (Неуструев и др., 1910; Сидорук, 1956; Физико-географическое…, 1964). Внимания заслуживает граница между лесной и степной зонами, проведенная по р. Самара, а также от- несение крайних восточных территорий Самарской области к Общесыртов-скому округу (вместе с тем весьма спорно включение в этот округ Самаро-Кинельского междуречья).

Опубликованы схемы флористического районирования восточной части Приволжской возвышенности С.В Саксонова (2003) и ботаникогеографического районирования Приволжской возвышенности В.М. Васюкова (2012), показывающие схожие, в общих чертах, выделы (рис. 12, 13).

Существует ландшафтная карта бореального экотона Русской равнины, составленная под редакцией Э.Г. Коломыца и Г.С. Розенберга (Экология ландшафтов…, 1995), в которой есть сведения о территории Самарской области.

Анализ рассмотренных выше схем районирования позволяет отметить некоторые моменты:

-

- невозможность точного отображения границ между выделами районирования в условиях постепенного перехода одного природнотерриториального комплекса в другой. Яркий пример – проведение границы между лесостепной и степной зонами по р. Самара, или по р. Бол. Кинель. Исключением является долина р. Волга, разделяющая территории с различным геологическим, тектоническим, геоморфологическим строением;

-

- проведение границ между выделами осложнено современными антропогенными условиями, нивелирующими как уникальные, так и типичные черты природно-территориальных комплексов;

-

- выделение районов, их обоснование и характеристика обусловлены степенью изученности территории.

Автор выражает благодарность чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. Р.В. Каме-лину, д.б.н., проф. С.В. Саксонову и к.б.н. И.П. Шиманчик за обсуждение настоящей статьи, д.б.н., проф. В.В. Соловьевой, к.б.н. О.Г. Калмыковой и Л.В. Сидякиной за помощь в подготовке статьи.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-3450309.

Список литературы Природное районирование Самарской области в работах различных исследователей

- Абакумов Е.В. Самарские почвоведы // Энциклопедия Самарской области. Т. 5. С. ООО «СамЛюксПринт». Самара, 2012. С. 79.

- Арсеньев К.И. Начертание статистики Российского государства. Ч. 1. О состоянии народа. СПб.: Типография Императорского воспитательного дома, 1818. 248 с.

- Бекетов А.Н. Фитогеографический очерк Европейской России: доп. к 5-му тому 2-го выпуска // Реклю Э. Земля и люди: Всеобщая география. Т. 5: Россия Европейская и Азиатская. СПб.: Типография тов-ва «Общественная польза», 1884. С. 47-65.

- Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза. В 2-х тт. М.: ОГИЗ, 1947. 397 с.; 1952. 510 с.

- Булохов А.Д. Флористическое районирование и флористическая классификация растительности: проблема взаимосвязи // Сб. статей и лекций IV Всерос. шк.-конф. «Актуальные проблемы геоботаники». Уфа: Издат. центр «МедиаПринт», 2012. С. 12-24.