Природные парки "Аслы-куль" и "Кандры-куль" (Республика Башкортостан, Россия): химический состав воды озер и их трофический статус

Автор: Уманская М.В., Горбунов М.Ю., Краснова Е.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 1 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

Крупнейшие карстовые озера Южного Предуралья, оз. Аслы-Куль и Кандры-Куль, являются гтдрологическими памятниками природы. Они имеют сильноминерализованную воду с сульфатным типом минерализации. В оз. Аслы-Куль основным катионом является натрий, а в оз. Кандры-Куль - магний. Основной ионный состав озер остается стабильным на протяжении последних 50 лет. В оз. Кандры-Куль наблюдается летняя термическая стратификация, а оз. Аслы-Куль - полностью перемешивается. Практически вся водная масса обоих озер хорошо аэрирована, концентрация растворенного кислорода в поверхностных слоях воды в пелагиали достигала 11,4 мг/л, а в литорали - 18,5 мг/л. Только в середине лета в придонных слоях озера Кандры-Куль концентрация кислорода может снизиться до 2,5 мг/л. По средней концентрации общего фосфора озера являются мезоэвтрофными, а по среднему содержанию хлорофилла а - олигомезотрофными. Усиление рекреационной и другой деятельности человека на территориях природных парков может увеличить продуктивность озер, что неизбежно значительно снизит их рекреационную привлекательность, а также повлияет на существующие экосистемы озер и их водосборов.

Гидрохимия, трофический статус, карстовые озера

Короткий адрес: https://sciup.org/148322191

IDR: 148322191 | УДК: 556.551+574.55 | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10377

Текст научной статьи Природные парки "Аслы-куль" и "Кандры-куль" (Республика Башкортостан, Россия): химический состав воды озер и их трофический статус

В настоящее время оба озера с прилегающими территориями являются природными парками с очень высоким уровнем рекреационной нагрузки на водные экосистемы. Для планирования уровня рекреационной нагрузки, возможностей использования озер в рыбохозяйственных целях без ущерба для состояния водных экосистем и сохранения их эстетической и рекреационной привле- кательности необходимо проведение систематических и планомерных исследований по гидрологии, гидрохимии и гидробиологии оз. Аслы-Куль и Кандры-Куль. Тем не менее, исследования такого типа немногочисленны, и в настоящей работе мы представляем оценку химического состава воды и трофического состояния озер по результатам экспедиций 2010 и 2012 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

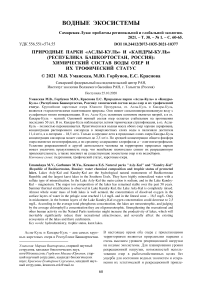

Оба озера расположены в западной части Республики Башкортостан, в лесостепном ландшафте (рис. 1) и незначительно различаются по морфометрическим характеристикам (табл. 1).

Отбор проб проводили 23-27.06.2010; 30.0802.09.2010; 26-30.05.2012; 17-22.07.2012 и 1721.09.2012. В оз. Кандры-Куль пробы отбирали по всей акватории озера, включая пелагиаль и литораль; а в оз. Аслы-Куль – в центральной части в области максимальных глубин и в северозападной литорали. Пробы воды отбирали батометром Руттнера объемом 2,5 л, одновременно измеряли прозрачность воды по диску Секки и физико-химические показатели. Гидрохимический анализ проводили стандартными методами [1, 2], концентрацию хлорофилла а (Хл а) определяли спектрофотометрически по [3]. Трофическое состояние озер оценивали в соответствии со шкалой Карлсона [4], используя индексы трофического состояния (TSI) по прозрачности воды (SD), концентрациям общего фосфора (TP) и Хл а (CHL). Считали, что при TSI<30 водоем относится к олиготрофному типу, от 30 до 50 – мезотрофному, а более 50 – эвтрофному.

Рис. 1. Карта-схема расположения исследованных озер

Таблица 1

Морфометрическая характеристика озер

|

Показатель |

Озеро |

|

|

Аслы-Куль |

Кандры-Куль |

|

|

Высота над уровнем моря, м Происхождение Длина × ширина, км Площадь, км2 Объём, км3 Средняя глубина, м |

221 Карстово-провальное 7 × 5 23,5 0,119 5,1 |

167 Карстово-провальное 8 × 3,6 15,6 0,1127 7,2 |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

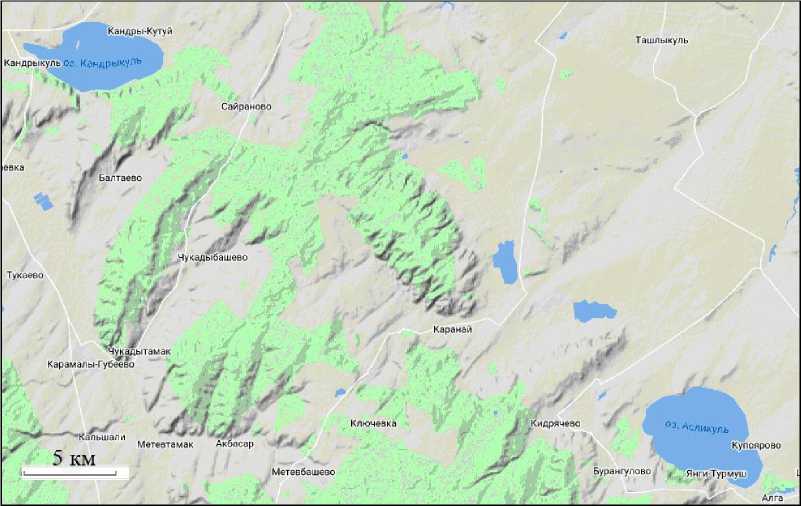

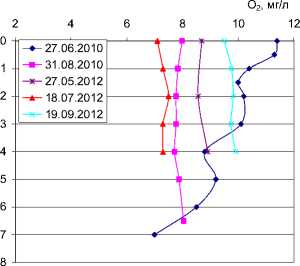

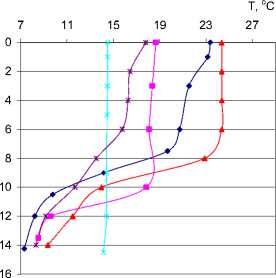

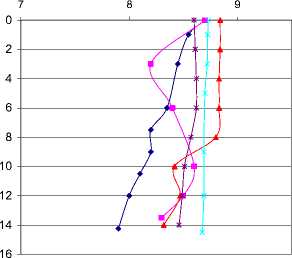

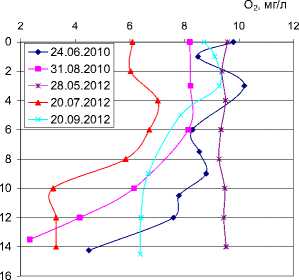

Физико-химические показатели. Оз. Канд-ры-Куль с мая по сентябрь было термически стратифицировано (рис. 2). Зона основного термокли- на в этот период располагалась в интервале глубин 7-11 м. В конце сентября 2012 г. в озере произошло практически полное выравнивание температур по всему столбу воды. В более мелководном оз. Аслы-Куль термическая стратификация водной толщи отсутствовала, однако в июне 2010 г. в озере наблюдался небольшой поверхностный термоклин (рис. 2). Вода в литоральной части обоих озер (до глубин 3-3,5 м) прогревалась несколько сильнее, чем в поверхностном слое пела-гиали (табл. 2, рис. 2). Температурных различий между поверхностным и придонным слоями воды в литорали не обнаружено.

оз. Аслыкуль

В оз. Кандры-Куль прозрачность воды изменялась от 3 до 7 м по диску Секки, тогда как в оз. Аслы-Куль – от 1,3 до 3,6 м (табл. 5). Cредняя цветность воды в обоих озерах составляла ~10 o Pt, следовательно основной вклад в общее поглощение света водной толщей озер вносит биогенное и абиогенное взвешенное вещество.

Т, оС

7 11 15 19 23 27 7

pH

оз. Кандрыкуль

Рис. 2. Вертикальные профили температуры, pH и концентрации растворенного кислорода в пелагиали озер

Таблица 2

Пределы изменения физико-химических показателей в литоральной зоне озер

|

Период |

Озеро |

|||||

|

Кандры-Куль |

Аслы-Куль |

|||||

|

Т, оС |

pH |

О2, мг/л |

Т, оС |

pH |

О2, мг/л |

|

|

23-27.06.2010 |

20,6-29,5 |

8,4-8,7 |

8,5-14,0 |

20,2-21,4 |

8,5-8,7 |

11,0-18,5 |

|

30.08-02.09.2010 |

13,7-18,0 |

8,3-8,9 |

н/д |

18,1-21,0 |

7,5-8,8 |

3,3-9,4 |

|

26-30.05.2012 |

12,1-17,1 |

8,6-8,7 |

6,2-10,3 |

16,4-16,6 |

7,6-8,7 |

8,5-9,0 |

|

17-22.07.2012 |

15,0-26,4 |

8,6-9,0 |

4,0-10,8 |

н/д |

7,0-8,5 |

н/д |

|

17-21.09.2012 |

12,7-14,3 |

8,7-8,8 |

8,5-11,8 |

13,2-15,4 |

8,8-8,9 |

9,5-9,9 |

Концентрация растворенного кислорода в поверхностном слое воды обоих озерах большую часть периода наблюдений превышала 85% насыщения. Максимальные концентрации кислорода в пелагиали составили 10,2 мг/л (117%) в оз. Кандры-Куль и 11,4 мг/л (135%) – в оз. Аслы-Куль. В литорали содержание растворенного кислорода было несколько выше и достигало 14 мг/л (166%) в оз. Кандры-Куль и 18,5 мг/л в оз.

Аслы-Куль. В придонных слоях воды оз. Канд-ры-Куль концентрация кислорода снижалась до 2,5-6,0 мг/л и в минимуме составляла всего 20% насыщения (рис. 2). В пелагиали оз. Аслы-Куль, за исключением июня 2010 г., концентрация кислорода во всей водной толще изменялась от 7 до 11,4 мг/л и практически не зависела от горизонта отбора проб (рис. 2). Таким образом, в оз. Аслы-Куль кислородный режим всей водной толщи является благоприятным для развития рыб и других гидробионтов с высокой потребностью в кислороде. В оз. Кандры-Куль в слоях ниже 8 м, в зоне летнего термоклина и в гиполимнионе, в середине и конце лета могут складываться неблагоприятные кислородные условия.

pH воды во всей водной толще озер в периода наблюдений находился в пределах 7,5-9,5 (рис. 2, табл. 2). Высокие величины Eh, +345 – +410 мВ в оз. Кандры-Куль и +280 – +420 мВ в оз. Аслы-Куль, свидетельствуют о том, что вся водная толща озер находится в окислительных условиях.

Химический состав воды. Основной ионный состав воды удобно представлять в виде формул Курлова, показывающих уровень общей минерализации (в г/л) и процентные доли эквивалент- ных концентраций главных катионов (в числителе) и анионов (в знаменателе). В табл. 3 представлены средние формулы Курлова, рассчитанные по нашим результатам 2010-2012 гг., а также по данным за август-октябрь 1969 г. в оз. Канд-ры-Куль и марте-октябре 1968 г. в оз. Аслы-Куль из работы Л.Е. Черняевой с соавторами [5]. "HCO3–" в них обозначает сумму ионов гидрокарбоната и карбоната, соотношение которых в исследованных озерах может варьировать из-за изменения pH даже в течение суток. Как в 19681969 гг., так и во время наших исследований сезонные изменения состава воды были очень невелики, а пространственные неоднородности в 2010-2012 гг. – еще менее выраженными.

Таблица 3

Основной ионный состав воды и общая минерализация воды озер

|

Озеро |

1968-1969 гг. |

2010-2012 гг. |

|

Кандры-Куль |

Mg 53,5 Na + K 31,7 Ca 14.8 , SO 62,3 HCO 35,6 Cl 2,1 |

Mg 55,4 Na + K 32,3 Ca 12,4 M 0,989 SO 59,2 HCO 37,5 Cl 3,3 |

|

Аслы-Куль |

Na + K 60,3 Mg 33,7 Ca 6,0 M 1,956 , SO 64,2 HCO 30,0 Cl 5,9 |

Na + K 58,1 Mg 35,8 Ca 6,0 M 1,835 SO 462,7 HCO 331,4 Cl 5,9 |

Как видно из представленных данных, за прошедшие 50 лет в обоих озерах произошло небольшое опреснение воды, причем соотношение основных ионов осталось практически прежним. В обоих озерах в составе анионов преобладают сульфаты, а среди катионов – магний в оз. Кандры-Куль и натрий в оз. Аслы-Куль.

Концентрации сульфатов и магния в обоих водоемах превышают водохозяйственные ПДК, и эти ионы рассматриваются природоохранными органами как основные загрязнители воды озер. Поэтому необходимо подчеркнуть, что существующий основной состав воды озер, по всей видимости, является естественным, и современные экосистемы озер формировались именно при таком соотношении ионов. То же самое относится и к величине pH. Попытки приведения величины pH «в соответствие с ПДК», без сомнения, будут являться сильным стрессорным воздействием для экосистем оз. Кандры-Куль и Аслы-Куль, и могут привести к непредсказуемым последствиям.

Трофической статус озер – это обобщенная характеристика продуктивности водоемов, т. е., их удельной первичной продукции. Индекс трофического статуса Карлсона рассчитывается по трем показателям, прозрачности воды, концентрации общего фосфора и концентрации Хл а. В целом, на большой выборке озер, результаты, получаемые по этим трем параметрам, хорошо коррелируют, поскольку прозрачность определяется в основном развитием фитопланктона, а оно, в свою очередь, лимитируется доступностью фосфора. Однако в отдельных водоемах могут наблюдаться значительные отклонения, поскольку прозрачность определяется не только развитием фитопланктона, но и, например, взвешенными веществами различного происхождения, а также окрашенными органическими соединениями. Фосфор может недоиспользоваться из-за лимитирования другими факторами (например, светом или азотом), конкуренции фитопланктона с высшей водной растительностью или токсическим факторами [4, 6].

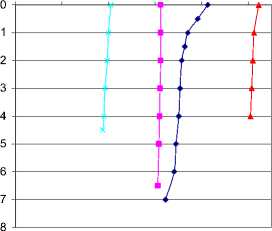

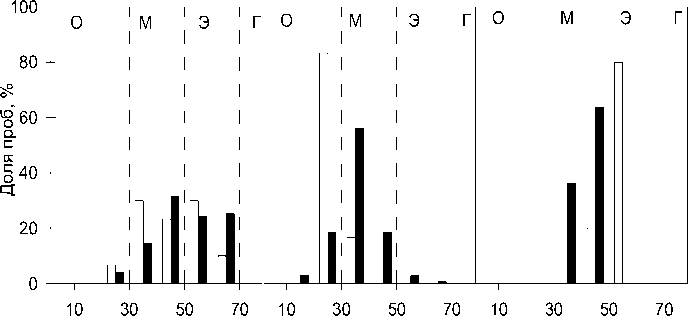

В исследованных озерах из-за пространственно-временных колебаний, TSI на разных станциях и в разные даты могут сильно различаться, попадая в различные градации трофической шкалы (табл. 4, рис. 3), причем индексы трофического состояния, рассчитанные по отдельным показателям, довольно слабо согласуются между собой. При этом TSI, рассчитанные по концентрации Хл а ("реализованная продуктивность"), существенно ниже, чем показатели, рассчитанные по двум остальным параметрам. Т.о., "потенциальная" продуктивность, оцениваемая по TSI P , используется в них не полностью, и планктон развивается в условиях заметного избытка фосфора. Содержание общего фосфора в обоих озерах изменяется в широких пределах, от 3,9 до 81 мкг Р/л (табл. 5), однако средние величины выше в оз. Кандры-Куль.

Различия между уровнем продуктивности в пелагиали и литорали в оз. Аслы-Куль отсут- ствуют, а в оз. Кандры-Куль выражены слабо. Концентрация Хл а (средняя и максимальная) была выше в оз. Кандры-Куль, однако и диапазон изменений концентрации Хл а в нем был шире (табл. 5). В оз. Аслы-Куль различия между концентрациями Хл а на разных станциях были относительно невелики (КВ = 32%), что может быть связано с меньшим числом проб, чем в оз. Кандры-Куль, либо отражает более сильное перемешивание водной массы оз. Аслы-Куль, по сравнению с оз. Кандры-Куль.

Таблица 4

Средние и медианные индексы трофического состояния литоральной и пелагической частей исследованных озер

|

Часть озера |

Озеро |

|||||

|

Аслы-Куль |

Кандры-Куль |

|||||

|

Индекс |

||||||

|

TSI(TP) |

TSI(CHL) |

TSI(SD) |

TSI(TP) |

TSI(CHL) |

TSI(SD) |

|

|

литораль |

52 (45)* |

28 (27) |

50 (53) |

55 (55) |

40 (35) |

47 |

|

пелагиаль |

49 (46) |

28 (28) |

50 (53) |

53 (48) |

36 (35) |

39 |

|

все озеро |

51 (45) |

28 (28) |

50 (53) |

54 (50) |

38 (35) |

43 |

|

статус |

Э |

О |

Э |

Э |

М |

М |

Примечание : * – в скобках указана медианная величина индекса.

Таблица 5

Основные показатели трофического состояния озер

|

Озеро |

Показатель |

Мин |

Макс |

Медиана |

Среднее |

Кв,% |

|

Аслы-Куль |

общий фосфор, мкг р/л |

3,96 |

72,75 |

17,36 |

25,36 |

73 |

|

хл а , мкг/л |

0,36 |

1,49 |

0,75 |

0,77 |

32 |

|

|

прозрачность, м |

1,3 |

3,6 |

1,6 |

2,0 |

46 |

|

|

Кандры-Куль |

общий фосфор, мкг р/л |

3,93 |

80,61 |

23,59 |

31,64 |

62 |

|

хл а , мкг/л |

0,17 |

22,74 |

1,56 |

2,05 |

113 |

|

|

прозрачность, м |

3,0 |

7,0 |

3,8 |

4,0 |

34 |

TSI(TP)

TSI(CHL)

TSI(SD)

Рис. 3. Распределение числа проб по градациям трофности в озерах (черный столбик - оз. Кандры-Куль, белый столбик - оз. Аслы-Куль; О - олиготрофный, М - мезотрофный, Э - эвтрофный, Г - гипертрофный)

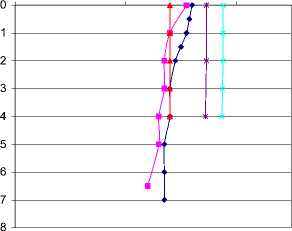

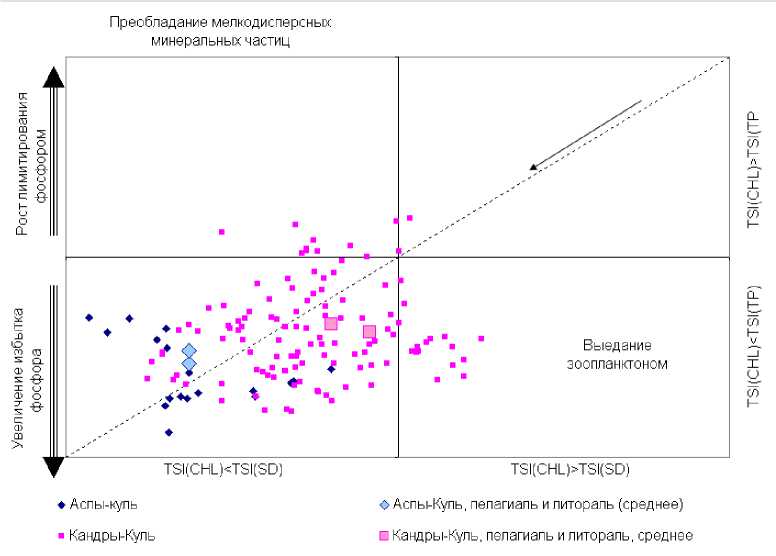

Анализ соотношения индексов между собой (по [6]) показал, причиной низкой реализованной прозрачности в обоих озерах является существенный вклад неводорослевого светорассеяния мелкодисперсными взвешенными частицами. Оно особенно значимо в оз. Аслы-Куль (рис. 4), видимо, из-за интенсивной волновой эрозии мелководий и береговой зоны. В оз. Кандры-Куль это явление менее выражено, но в состав минеральной взвеси, вероятно, вносит вклад осаждение кальцита в пелагической зоне. Дополнительным фактором, снижающим концентрацию Хл а в нем служит выедание водорослей зоопланктоном. Кроме того, в некоторых условиях, особенно в прибрежье, в оз. Кандры-Куль наблюдаются локальные вспышки развития фитопланктона, которые лимитируются только концентрацией общего фосфора. В оз. Аслы-Куль все эти факторы незначимы, ве- роятно, из-за того, что минеральная взвесь пре- а застойные явления в литоральной зоне редки из-пятствует значительному развитию фильтраторов, за слабого развития макрофитного пояса.

Рис. 4. Распределение проб по соотношению TSI(CHL) к TSI(SD) и TSI(TP). Направление диагональной стрелки на диаграмме указывает на возрастание доли неводорослевого рассеяния в общем светорассеянии в озерах.

Таким образом, концентрация фосфора в озере (указывающая на потенциальную продуктивность) в обоих озера соответствует мезотрофно-эвтрофным условиям. Однако, содержание Хл а (реализованная продуктивность) в оз. Аслы-Куль соответствует олиготрофным условиям, а в оз. Кандры-Куль – олигомезотрофным (табл. 4, 5, рис. 3). Изменения, происходившие в экосистемах озер с 2010 по 2012 гг. показали, что в них существует слабовыраженная тенденция роста реализованной продуктивности. Исходя из этого, можно считать, что при любых внезапных изменениях существующих условий в обоих озерах можно ожидать взрывного увеличения фитопланктона, вплоть до локальных «цветений».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стабильное состояние озерных экосистем, вместе с сохранением их рекреационной привлекательности, может быть обеспечено только при условии максимального снижения внешней фосфорной нагрузки и поддержания оптимального уровня развития макрофитов. Необходимо помнить, что предлагая и проводя любые мероприятия в границах Природных парков «Кандры-Куль» и «Аслы-Куль», следует исходить из того, что задача сохранения экосистемы озера в его современном виде принципиально несовместима с задачей увеличения степени его рекреационной эксплуатации. Увеличение же хозяйственной эксплуатации территорий Природных Парков, не связанной непосредственно с рекреационной деятельностью, создает угрозу сложившимся экосистемам водосборных территорий и самих озер.

Дальнейшее увеличение трофического статуса, независимо от вызвавших его причин, однозначно приведет, с одной стороны, к увеличению продуктивности озера (в т. ч. рыбохозяйственной), а с другой – к существенному снижению его рекреационной привлекательности, которая связана, в первую очередь, именно с чистотой и прозрачностью его воды.

Список литературы Природные парки "Аслы-куль" и "Кандры-куль" (Республика Башкортостан, Россия): химический состав воды озер и их трофический статус

- Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов. М.: Медицина, 1990. 400 с.

- Унифицированные методы анализа вод / Под ред. Ю.Ю. Лурье. М.: Химия, 1973. 376 с.

- Jeffrey S.W., Humfrey G.F. New spectrophotometric equations for determining chlorophylls a, b, c1, and c2 in higher plants, algae and natural phytoplankton // Biochemie Physiologie der Pflanzen. 1975. V. 167. P. 191-194.

- Carlson R.E. A trophic state index for lakes // Limnology and Oceanography. 1977. V. 22, Issue 2. P. 361-369.

- Черняева Л.Е., Черняев А.М., Еремеева М.Н. Гидрохимия озер (Урал и Приуралье). Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 336 с.

- Carlson R.E., Simpson J. A Coordinator's Guide to Volunteer Lake Monitoring Methods. North American Lake Management Society, 1996. 96 p.