Природные условия формирования палеопочв первой трети субатлантического периода в разрезе Батурино (Южный Урал)

Автор: Учаев А.П., Некрасова О.А., Дергачва М.И., Бажина Н.Л., Калинкин П.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью статьи является анализ особенностей палеоприродной среды первой трети субатлантического периода, выявленных по составу и свойствам палеопочв и почвенных компонентов на примере локальной территории в пределах современной южной лесостепи Южного Урала. При реконструкции условий педогенеза с позиций педогумусового метода М.И. Дергачевой использовалась база данных по эколого-гумусовым связям современных почв, имеющаяся в распоряжении коллектива авторов. Возраст гумусового горизонта палеопочвы карьера Батурино, согласно двум полученным радиоуглеродным датам для выделенных из него гуминовых кислот, составляет 2073 ± 259 и 2132 ± 89 лет (NSKA). Внешнее строение почвы субатлантического времени позволяет отнести ее к аналогам черноземов на основании наличия в ней всех присущих этому типу почв горизонтов с соответствующими характеристиками. Она формировалась на двучленной толще, выявляемой, прежде всего, по гранулометрическому составу и магнитной восприимчивости. Верхняя толща палеопочвы отличается от нижней более кислой реакцией почвенного раствора, отсутствием карбонатов и иным составом обменных катионов. На основании реконструированного содержания гумуса, его гуматного состава, соотношения структурных элементов в составе гуминовых кислот, значений их оптических плотностей, коэффициентов цветности и первого момента спектров люминесценции были диагностированы условия времени формирования палеопочвы. Они были близки современным условиям функционирования черноземов в южной части лесостепной зоны или северной части - степной. В начале субатлантического периода на локальной территории в пределах современной южной лесостепи Южного Зауралья климатические условия были благоприятны для степного почвообразования. Возможно, по сравнению с современными условиями, климат был несколько теплее и характеризовался умеренным увлажнением.

Палеопочвы, гумус, гуминовые кислоты, поздний голоцен (субатлантика), южный урал, палеоприродная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/14084058

IDR: 14084058 | УДК: 631.42:551.8

Текст научной статьи Природные условия формирования палеопочв первой трети субатлантического периода в разрезе Батурино (Южный Урал)

Введение. Познание закономерностей эволюции природной среды обусловливает необходимость восстановления ее изменений в прошлом и установления направленности ее поведения в ретроспективе. Подобные реконструкции служат основой для составления прогнозных сценариев поведения ландшафтов в процессе закономерных климатических изменений. В этом отношении поздний голоцен, в том числе субатлантический период, представляет особый интерес, поскольку именно он является временем становления современных ландшафтно-климатических условий.

Несмотря на наличие в литературе большого количества материалов, характеризующих особенности позднеголоценового почвообразования в разных регионах России [1–9], многие вопросы, связанные с этой проблемой, до сих пор имеют недостаточную информационную базу для их решения, ряд вопросов остается дискуссионным. Так, до сих пор не выработана единая точка зрения на состояние и изменение природной среды в субатлантическом периоде, т. е. в последние 2,5 тыс. лет палеогеографической истории. Одни авторы, основываясь на исследованиях для отдельных регионов, считают, как и ранее П.В. Маданов с соавторами [10], что последние 2,0–2,5 тыс. лет в климатическом отношении были относительно стабильными [11], другие указывают на наличие колебаний как температур, так и атмосферных осадков [12] на фоне изменчивости солнечной активности.

В контексте глобальных изменений климата вторая половина голоцена в целом характеризовалась направленным похолоданием, на фоне которого наблюдались флуктуации температур и увлажнения по отношению к оптимуму голоцена [13]. При этом изменение влажности, которая имеет большую зависимость от локальных условий, носило не столь однозначный характер, а флуктуации были значительнее. Изучение палеоландшафтных условий локальных территорий в разные периоды голоцена, которые вносят значительный вклад в специфику формирования ландшафтноклиматических особенностей на уровне физико-географических комплексов разного ранга, позволяет обосновать метахронность природных процессов, даже, казалось бы, на однотипных территориях. Это обусловливает повышенный интерес к появлению новых материалов, характеризующих любые отрезки палеогеографической истории для разных регионов.

Цель исследования : анализ особенностей палеоприродной среды первой трети субатлантического периода, выявленных по составу и свойствам палеопочв и почвенных компонентов на примере локальной территории в пределах современной южной лесостепи Южного Зауралья.

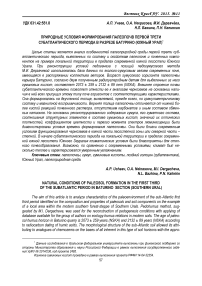

Объекты и методы исследования . В преддверии проведения Международной конференции INQUA-SEQS 2014, посвященной глобальным тенденциям четвертичного периода Урала и их отражению в общеевропейской четвертичной летописи, на Южном Урале была заложена серия разрезов палеопочв и отложений, в том числе восьмиметровая зачистка северного борта карьера Батурино (рис. 1), которая вскрыла в верхней части палеопочву, перекрытую насыпью в процессе эксплуатации этого карьера.

а

Рис. 1. Положение разреза Батурино в координатном пространстве (а) и на территории Уральского региона (б)

б

Эта палеопочва стратиграфически повсеместно просматривается в бортах карьера. Возраст гумусового горизонта палеопочвы, согласно двум полученным радиоуглеродным датам для выделенных из него гуминовых кислот, составляет немногим более 2000 лет: 2073 ± 259 и 2132 ± 89 лет (NSKA).

Именно эта палеопочва, время активного функционирования которой, согласно датированию, соотносится с первой третью субатлантического периода голоцена, послужила объектом исследования, результаты которого обсуждаются в настоящей работе.

Заброшенный угольный карьер Батурино находится в 40 км южнее Челябинска (Южный Урал, Россия) (см. рис. 1).

Территория его местонахождения приурочена к восточной окраине Зауральского пенеплена и, в соответствии с современным ботанико-географическим районированием, относится к району южной лесостепи Западно-Сибирской равнины, принадлежащей к южной подзоне лесостепной зоны Зауралья и Западно-Сибирской равнины [14], где растительный покров представлен, главным образом, сочетанием березовых и осиново-березовых колков с участием злаково-разнотравных луговых и настоящих степей и остепненных лугов. Климат данной территории характеризуется как теплый с относительно холодной и снежной зимой. Средняя температура воздуха января составляет около –16 °С, июля – +18…+19 °С, сумма температур >10 °С – около 2000 °С. Среднегодовая температура воздуха cоставляет в среднем +2,4 °С, годовое количество осадков варьирует в пределах 400–450 мм [15]. В современном напочвенном покрове, как показали наши исследования, на территории местонахождения объекта фоновыми почвами являются черноземы выщелоченные, сочетающиеся с серыми лесными почвами.

Образцы палеопочвы отбирались очень подробно: каждые 10 см или менее без перерывов, принимая во внимание видимые границы между горизонтами. Магнитная восприимчивость мелкозема палеопочвы определялась с помощью каппаметра Kappabrig KLY-2 и рассчитывалась на 1 кг. Гранулометрический состав изучался лазерно-дифракционным методом на анализаторе SALD-201V, актуальная кислотность – с использованием рН-метра «Анион 4100», карбонаты определялись ацидиметрическим методом, обменные кальций и магний – по методу Иванова. Общий органический углерод был определен методом Тюрина, состав гумуса – по методике Пономаревой-Плотниковой в модификации 1968 года [16]. Гуминовые кислоты выделялись из разных горизонтов палеопочвы 0,1 n NaOH после декальцирования, осаждались 2 n HCl, переосаждались и отделялись центрифугированием; при этом жесткая очистка гуминовых кислот не проводилась [17], поскольку она существенно влияет на их состав [18]. Элементный состав гуминовых кислот определялся в аналитической лаборатории НИОХ СО РАН на автоматическом элементном CHNS-O анализаторе EURO EA-3000 и дублировался по Преглю. Электронные спектры поглощения снимались на спектрофотометре ПЭ-5400 УФ. Расчет коэффициентов экстинкции проводился при λ 465 нм, толщине слоя l = 1 см и концентрации беззольной ГК 0,001 % [19], коэффициентов цветности – по Вельте [20]. Спектры флуоресценции снимались на сканирующем спектрофлуориметре Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer. Радиоуглеродное датирование гуминовых кислот было проведено методом AMS в ИЯФ СО РАН.

Диагностика палеоприродной среды времени формирования палеопочвы осуществлялась по комплексу признаков педогенеза минеральной и органической составляющей [21, 22]. При реконструкции условий педогенеза с позиций педогумусового метода М.И. Дергачевой [22–24] использовалась база данных по эколого-гумусовым связям почв, которая имеется в распоряжении коллектива авторов.

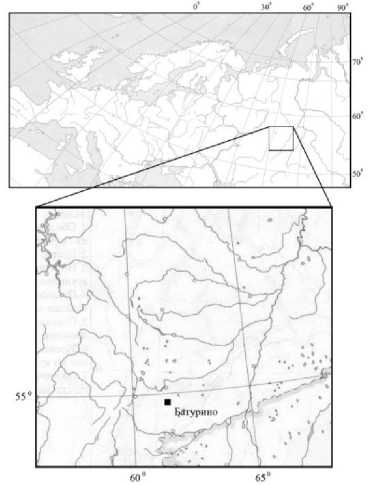

Результаты исследования и их обсуждение . Общая мощность голоценовой палеопочвы, выделенной в 8-метровом разрезе, составила 135 см. Вскрытая палеопочва имеет следующее морфологическое строение (рис. 2):

[A] – 0–25 см, темно-серый, очень плотный, комковатый, с включениями корней, не вскипающий от соляной кислоты, переход по окраске и плотности, граница ровная;

[AВ] – 25–44 (55) см, темно-серый с постепенным осветлением и появлением буроватого оттенка с глубиной, очень плотный, крупно-комковатый, с включениями корней, не вскипающий от HCl, переход по окраске ясный, нижняя граница неровная, языковатая;

[B Ca ] – 44 (55)–85 (87) см, палевый, с темно-серыми пятнами кротовин диаметром до 7 см, плотный, крупно-комковатый, бурно вскипающий, граница волнистая, переход по окраске ясный;

[BC Ca ] – 85 (87)–135 см, серо-палевый, верхние 30 см очень плотные, нижняя толща рыхлая, средне-комковатый, содержит карбонатный псевдомицелий, бурно вскипает от HCl.

CM

IO

•40

1OO

1 IO

Рис. 2. Морфологическое строение палеопочвы

Внешнее строение рассматриваемой почвы позволяет отнести ее к аналогам черноземов на основании наличия в ней всех присущих этому типу почв горизонтов с соответствующими характеристиками: гумусового горизонта мощностью 25 см темно-серой окраски, переходного горизонта [АВ] с языковатой нижней границей, горизонта накопления карбонатов, а также присутствия кротовин, заполненных наиболее гумусированным материалом верхнего горизонта. Нижняя часть почвенной толщи характеризуется серо-палевой окраской, отличающей ее от палевого вышележащего горизонта.

Полученная физико-химическая характеристика палеопочвы (табл. 1) позволяет выделить в ее толще две четко и существенно различающиеся части: верхнюю до глубины 55 см (гор. [А] + [АВ]) и нижнюю (гор. [В Cа ] + [ВС Ca ]) мощностью более 70 см.

Характеристики вещественного состава палеопочвы

Таблица 1

|

Горизонт |

Глубина отбора образцов, см |

Размеры частиц в мм, % |

χ∙10-5/кг СИ (MB) |

pH Н 2 О |

С общ., % |

CaCO 3 , % |

Ca2+, ммоль/кг |

Mg2+, ммоль/кг |

|

|

< 0,001 |

< 0,01 |

||||||||

|

[A] |

0–7 |

5,0 |

71,6 |

3,0 |

6,34 |

3,59 |

0,0 |

20,1 |

10,7 |

|

[A] |

7–15 |

5,6 |

71,8 |

3,4 |

6,44 |

3,53 |

0,0 |

19,9 |

11,7 |

|

[A] |

15–25 |

6,1 |

71,8 |

3,2 |

6,61 |

3,51 |

0,0 |

18,5 |

11,1 |

|

[AB] |

25–35 |

6,8 |

72,1 |

2,7 |

7,07 |

2,18 |

0,0 |

16,1 |

10,5 |

|

[AB] |

35–45 |

7,8 |

73,3 |

2,7 |

7,51 |

1,80 |

2,3 |

15,1 |

10,3 |

|

[AB] |

45–55 |

7,0 |

72,6 |

2,6 |

7,66 |

1,98 |

2,5 |

15,2 |

12,6 |

|

[B Ca ] |

55–65 |

23,6 |

89,3 |

1,9 |

8,13 |

0,63 |

15,1 |

8,8 |

11,6 |

|

[B Ca ] |

65–75 |

17,4 |

86,8 |

1,5 |

8,31 |

0,48 |

21,9 |

8,6 |

9,8 |

|

[B Ca ] |

75–85 |

16,8 |

89,9 |

1,6 |

8,34 |

0,39 |

19,8 |

6,6 |

11,6 |

|

[BC Ca ] |

85–95 |

17,6 |

90,7 |

1,4 |

8,32 |

0,26 |

19,8 |

6,0 |

12,6 |

|

[BC Ca ] |

95–105 |

18,8 |

92,3 |

1,5 |

8,32 |

0,24 |

18,2 |

4,2 |

14,4 |

|

[BC Ca ] |

105–115 |

16,8 |

85,4 |

1,5 |

8,48 |

0,18 |

15,6 |

3,7 |

14,9 |

|

[BC Ca ] |

115–125 |

14,4 |

89,6 |

1,7 |

8,65 |

0,17 |

13,1 |

4,1 |

14,7 |

|

[BC Ca ] |

125–135 |

16,3 |

91,9 |

1,5 |

8,88 |

0,15 |

13,7 |

3,3 |

15,5 |

В гранулометрическом профиле палеопочвы проявляется неравномерность в распределении физической глины и ила. В двух нижних горизонтах их содержание в среднем составляет соответственно 89,49 ± 2,22 и 17,71 ± 2,51, в вышележащих горизонтах – 72,20±0,59 и 6,38±0,93. При этом палеопочва во всех горизонтах относится к одному гранулометрическому рангу и определяется, согласно полученным данным, как пылеватая глина.

Магнитная восприимчивость (МВ) также дифференцирует палеопочву на две части. В верхней части почвенного профиля она имеет относительно повышенные значения, изменяющиеся сверху вниз от 3,4 × 10-5 до 2,6 × 10-5 /кг СИ. В нижней части МВ колеблется по почвенному профилю в диапазоне более низких значений от 1,4 до 1,9 × 10-5/кг СИ. По актуальной кислотности в погребенной почве можно выделить также две толщи. Верхняя характеризуется более низкими значениями рН (горизонты [А] и [АВ]). Реакция среды лежит здесь в кислой слабощелочной области. Значения рН нижней части профиля лежат между 8,0 и 8,9. В целом в пределах почвенного профиля реакция среды изменяется с глубиной следующим образом: слабокислая – нейтральная – слабощелочная – среднещелочная – сильнощелочная.

Распределение карбонатов в профиле палеопочвы также носит ступенчатый характер. Верхняя часть почвы от них практически отмыта, нижняя – обогащена, содержание карбонатов в ней превы- шает 15 %. В целом распределение CaCO3 по почвенному профилю имеет возрастающе-убывающий характер с максимальным накоплением (до 22 %) в горизонте [BCa] на глубине 65–75 см.

Содержание общего органического углерода в палеопочве четко сответствует двум выделенным зонам: верхние горизонты его накопления отличаются повышенным количеством – 2–3,5 %, нижние – не превышающим 0,6 %. Распределение гумуса в пределах каждой из этих частей имеет постепенно-убывающий характер. Реконструированное количество углерода в гумусовом горизонте, рассчитанное согласно [1], составило около 9 %.

По отношению поглощенного кальция к магнию палеопочва также четко дифференцируется на две части: верхнюю (горизонты [А] и [АВ]), где оно составляет 1,2–1,9, и нижнюю (горизонты [B Ca ] и [BC Ca ]), где почвенный поглощающий комплекс обогащен магнием, и это отношение меньше 1,0.

Таким образом, на основании характеристик вещественного состава можно заключить, что нижняя часть палеопочвы карьера Батурино отличается от верхней по гранулометрическому составу, магнитной восприимчивости, актуальной кислотности, содержанию общего органического углерода и карбонатов, а также составу обменных катионов. Перечисленные различия, возможно, обусловлены литологической неоднородностью почвенного профиля. Нижняя толща почвы может иметь реликтовую природу и быть унаследованной от предыдущего этапа почвообразования. Однако, приведенные характеристики изменения вещественного состава палеопочвы с глубиной позволяют предположить, что данная почва формировалась согласно постлитогенной модели, прошла один этап почвообразования и все ее свойства соответствуют педогенному преобразованию осадка под влиянием факторов почвообразования, действовавших во время ее становления.

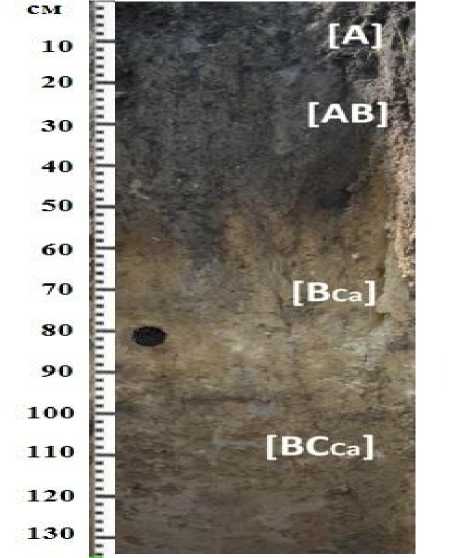

Гумусовая профилеграмма палеопочвы, построенная в соответствии с [25], не обнаруживает его осложнения в нижней части профиля, где осадки отличаются своеобразием окраски и характеристиками минеральной части (рис. 3). Процессом формирования системы гумусовых веществ была охвачена вся почвенная толща, включая ее нижнюю часть, которая не несет следов иного по генезису прошлого гумусообразования.

Рис. 3. Гумусовый профиль палеопочвы: a – общий органический углерод, % к почве; % к общему органическому углероду: б – сумма гуминовых кислот (ГК); в – сумма фульвокислот (ФК); г – негидролизуемые формы гумуса; д – ГК фр. 1; е – ГК фр. 2; ж – ГК фр. 3;

з – ФК фр. 1а; и – С ГК :C ФК

Групповой состав гумуса имеет характерные для современных черноземных почв черты (рис. 3, табл. 2): гуминовые кислоты (ГК) преобладают в его составе над фульвокислотами (ФК) в верхней части почвенного профиля (до 75 см), глубже большее представительство имеют фульво-кислоты. Это отражается на отношении углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот, которое в горизонтах [A] и [AВ] превышает 2,0, диагностируя гуматный состав гумуса. В горизонте [B Ca ]

сверху вниз происходит смена состава гумуса с гуматного через гуматно-фульватный на фульват-ный. В горизонте [BC Ca ] нижней половины профиля значение интегрального показателя состава гумуса – С ГК :C ФК – ниже 0,5, что соответствует фульватному составу гумуса.

Таблица 2

Характеристики группового состава гумуса и гуминовых кислот палеопочвы

|

Горизонт |

Глубина отбора образцов, см |

С общ. , % |

% к С общ. |

Сгк:Сфк |

Гуминовые кислоты |

||

|

∑ГК |

∑ФК |

H/C |

C/N |

||||

|

[A] |

0–7 |

3,59 |

35,7 |

14,2 |

2,51 |

0,85 |

19,09 |

|

[A] |

7–15 |

3,53 |

34,3 |

13,7 |

2,50 |

0,84 |

13,89 |

|

[A] |

15–25 |

3,51 |

34,2 |

13,8 |

2,48 |

0,84 |

17,42 |

|

[AВ] |

25–35 |

2,18 |

35,6 |

15,3 |

2,33 |

0,88 |

17,96 |

|

[AВ] |

35–45 |

1,80 |

35,0 |

15,2 |

2,30 |

0,89 |

19,57 |

|

[AВ] |

45–55 |

1,98 |

31,1 |

15,0 |

2,07 |

0,98 |

16,17 |

|

[B Ca ] |

55–65 |

0,63 |

24,6 |

13,5 |

1,82 |

0,98 |

13,41 |

|

[B Ca ] |

65–75 |

0,48 |

13,8 |

12,0 |

1,15 |

Не опр. |

|

|

[B Ca ] |

75–85 |

0,39 |

11,1 |

16,7 |

0,66 |

Не опр. |

|

|

[BC Ca ] |

85–95 |

0,26 |

9,6 |

23,2 |

0,41 |

Не опр. |

|

|

[BC Ca ] |

95–105 |

0,24 |

7,5 |

22,5 |

0,33 |

Не опр. |

|

|

[BC Ca ] |

105–115 |

0,18 |

7,2 |

28,0 |

0,26 |

Не опр. |

|

|

[BC Ca ] |

115–125 |

0,17 |

8,1 |

28,9 |

0,28 |

Не опр. |

|

|

[BC Ca ] |

125–135 |

0,15 |

11,4 |

30,5 |

0,37 |

Не опр. |

|

Во фракционном составе гуминовых кислот во всей почвенной толще доминирует фракция, связанная с кальцием, на долю которой в гумусовом горизонте приходится до 86 % от общего содержания этой фракции гуминовых кислот. Фракция бурых ГК представлена в следовых количествах, содержание связанных с глинистыми частицами ГК в целом невелико, но при этом их доля вклада во фракционный состав гуминовых кислот увеличивается с глубиной. Обычно такие характеристики выявляются в почвах степных – лесостепных условий при формировании почв по черноземному типу [17, 26–29].

Соотношение элементов в ГК верхней 65 см толщи закономерно изменяется с глубиной: Н:С составляет 0,84–0,85 в горизонте [А], увеличивается до 0,88–0,89 в горизонте [АВ] и достигает почти 1,0 в нижней части этого горизонта и ниже лежащей толще. Такие величины отношения Н:С характерны для черноземных почв умеренно-засушливой степи – южной лесостепи [27, 28, 30].

Интегральные показатели состава гумуса (С гк :С фк ) и гуминовых кислот (Н:С) в горизонте его аккумуляции, отражающие биоклиматические условия периода его формирования [23], показывают, что для палеопочвы карьера Батурино, сформированной около 2000 лет назад, эти условия соответствовали современным условиям южной лесостепи – северной степи.

Кроме того, было уделено внимание характеристикам гуминовых кислот, выделенных из почв щелочной экстракцией после предварительного декальцирования. Гуминовые кислоты были выделены из горизонтов аккумуляции гумуса (табл. 3) без применения жесткой очистки [17], поскольку их зольность обусловлена генетически [31]. Низкое значение содержания золы в гуминовых кислотах, обнаруженных в палеопочвах, характерно для современных почв степных условий.

Таблица 3

|

Горизонт |

Глубина отбора образцов, см |

Зола, % |

E* |

E 465 /E 650 |

М 1 |

Положение максимума флуоресценции, нм |

Iint(к)/ Iint(с)** |

|

[A] |

0–7 |

<0,5 |

0,13 |

2,95 |

510 |

504 |

2,34 |

|

[A] |

7–15 |

2,51 |

0,08 |

3,01 |

508 |

503 |

2,25 |

|

[A] |

15–25 |

5,75 |

0,12 |

2,97 |

509 |

504 |

2,91 |

|

[AВ] |

25–35 |

1,27 |

0,12 |

2,92 |

512 |

502 |

2,98 |

Характеристики гуминовых кислот палеопочвы

-

*E – коэффициент экстинкции беззольной гуминовой кислоты при концентрации 0,001 % , ширине поглощающего слоя 1 см и длине волны 465 нм.

-

**Iint(к)/Iint(с) – соотношение интенсивностей флуоресценции в красной и синей областях спектра.

Соотношение основных элементов в составе гуминовых кислот, значения оптических плотностей, коэффициентов цветности и первого момента диагностируют низкую долю периферической части в составе макромолекул. Подобные характеристики типичны для современных почв, формирующихся в степных ландшафтах [27, 28, 30].

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено своеобразие палеопочвы позднеголоценового времени карьера Батурино. Она формировалась на двучленной толще, выявляемой, прежде всего, по гранулометрическому составу и магнитной восприимчивости.

Реконструированное количество гумуса, его состав, а также показатели состава и строения гуминовых кислот, устойчиво сохраняющиеся во времени [23], позволили диагностировать условия времени формирования палеопочвы, которые были близки современным условиям функционирования черноземов в южной части лесостепной зоны или северной части – степной.

В начале субатлантического периода на локальной территории в пределах современной южной лесостепи Южного Зауралья климатические условия были благоприятны для степного почвообразования. Возможно, по сравнению с современными условиями климат был несколько теплее и характеризовался умеренным увлажнением.

Полученные материалы могут способствовать лучшему пониманию изменения климата локальных территорий в контексте глобальных процессов.

Список литературы Природные условия формирования палеопочв первой трети субатлантического периода в разрезе Батурино (Южный Урал)

- Иванов И.В. Эволюция почв степной зоны в голоцене. -М.: Наука, 1992. -144 с.

- Александровский А.Л., Александровская Е.И. Эволюция почв и географическая среда. -М.: Наука, 2005. -223 с.

- Подгорная А.А., Дергачёва М.И., Захарова Е.Г. Гумус палеопочв курганного могильника Санаторный-1 (Западная Сибирь) и реконструкция условий педогенеза на его основе//Вестн. Том. гос. ун-та. -20о9. -№ 328. -С. 198-20i.

- Александровский А.Л., Чендев Ю.Г., Трубицын М.А. Палеопочвенные индикаторы изменчивости экологических условий центральной лесостепи в позднем голоцене//Изв. РАН. Сер. географическая. -2011. -№ 6. -С. 87-99.

- Дергачёва М.И., Очур К.О. Реконструкция изменений природной среды в течение голоцена педогумусовым методом на территории Центрально-Тувинской котловины//Вестн. ТГУ. -2012. -№ 1 (17). -С. 5-17.

- Почвы раннесредневекового (IV-VI вв. н.э.) городища Среднего Притоболья и их палеогеографическое значение/А.С. Якимов, А.И. Кайдалов, Е.А. Сечко //Археология, этнография и антропология Евразии. -2012. -№ 4 (52). -С. 134-143.

- Демиденко Г.А. Развитие почвенного покрова в Приенисейской Сибири (по результатам исследований на археологических памятниках). -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2013. -176 с.

- Эволюция почв и природной среды на южном участке восточноевропейской лесостепи (на примере исследования городищ Харьковской области)/В.В. Колода, Ю.Г. Чендев, Д.А. Борбукова //Поволжская археология. -2014. -№ 1 (7). -С. 247-267.

- Турынина О.В. Экологический мониторинг состояния палеопочв Татышевского педокомплекса//Вестн. КрасГАУ. -2015. -№ 1. -С. 13-17.

- Маданов П.В., Воейкин Л.М., Тюрменко А.Н. Вопросы палеопочвоведния и эволюции почв Среднего Поволжья. -Казань, 1962. -С. 311.

- Спиридонова Е.А. Эволюция растительного покрова бассейна Дона в верхнем плейстоцене-голоцене. -М.: Наука, 1991. -221 с.

- Иванов И.В., Табанакова ЕД Изменения мощности гумусововго горизонта и эволюция черноземов Восточной Европы в голоцене (механизмы, причины, закономерности)//Почвоведение. -2003. -№ 9. -С. 1029-1042.

- Климанов В.А. Климат северной Евразии в позднеледниковье и голоцене (по палинологическим данным): автореф. дис.. д-ра геогр. наук. -М., 1996. -46 с.

- Куликов П.В. Определитель сосудистых растений Челябинской области. -Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2010. -969 с.

- URL: http://ru.climate-data.Org/location/1011382 (дата обращения 12 мая 2015 г.).

- Пономарёва В.В., Плотникова Т.А. Методика и некоторые результаты фракционирования гумуса черноземов//Почвоведение. -1968. -№ 11. -С. 104-117.

- Дергачёва М.И., Некрасова О.А., Лаврик Н.Л. Гуминовые кислоты современных почв Южного Урала. -Новосибирск, 2002. -24 с.

- Анализ изменений состава и структуры гуминовых кислот почв при кислотном и щелочном гидролизе/В.Д. Тихова, В.П. Фадеева, М.И. Дергачёва //Журнал прикладной химии. -2008. -Т. 81. -№ 11. -С. 1957-1962.

- Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. -М.: Изд-во МГУ, 1990. -325 с.

- Welte E. Neuere Ergebnisse der Humusforschung//Angev. Chem. -1955. -V. 67, № 5. -P. 153-155.

- Александровский А.Л. Запись природной среды в почвах голоцена//Память почв: почва как память биосферно-геосферно-антропосферных взаимодействий. -М.: Изд-во ЛКИ, 2008. -С. 75-105.

- Дергачёва М.И. Гумусовая память почв//Память почв: почва как память биосферно-геосферно-антропосферных взаимодействий. -М.: Изд-во ЛКИ, 2008. -С. 530-560.

- Дергачёва М. И. Археологическое почвоведение. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. -228 с.

- Maria Dergacheva. Pedohumic method in paleoenvironmental reconstructions: an example from Middle Sibiria/Quaterary International. -2003. -V. 106-107. -P. 89-101.

- Дергачёва М.И., Зыкина В.С., Волков И.А. Проблемы и методы изучения ископаемых почв: (метод. рекомендации). -Новосибирск: Изд-во ИГиГ, 1984. -79 с.

- Дергачёва М.И, Ондар Е.Э., Каллас Е.В. Специфика гумуса почв Убсунурского биосферного заповедника//Вестн. КрасГАУ. -2009. -№ 8. -С. 27-37.

- Соотношение элементов в гуминовых кислотах как источник информации о природной среде формирования почв/М.И. Дергачёва, О.А. Некрасова, М.В. Оконешникова //Сибирский экологический журнал. -2012. -№ 5. -С. 667-676.

- Элементный состав гуминовых кислот целинных черноземов разных условий формирования/М.И. Дергачёва, О.А. Некрасова, Д.И. Васильева //Вестн. Оренбург. гос. ун-та. -2012. -№ 10 (146). -С. 90-96.

- Каллас Е.В. Гумусовые профили почв озерной котловины Чулымо-Енисейской впадины. -Новосибирск: Гуманитарные технологии, 2004. -170 с.

- Некрасова О.А. Элементный состав гуминовых кислот южнотаежных почв Среднего Урала и прилегающих территорий//Вестн. КрасГАУ. -2013. -№ 3. -С. 23-28.

- Dergacheva M.I. Humic acids of soils of different age and genesis//10-th International meeting of the International Humic Substances Society, 24-28 July 2000, Toulouse (France). Toulouse, 2000. -P. 267-270.