Природные водные ресурсы района Г. Мончегорск в условиях функционирования ОАО "Кольская горно-металлургическая компания"

Автор: Девяткин П.Н.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.11, 2008 года.

Бесплатный доступ

Выполнен анализ механизма загрязнения некоторых характерных водных объектов наиболее токсичными загрязняющими веществами, основными путями попадания которых в рассмотренные водоёмы являются пылегазовые выбросы и сбросы со сточными водами ОАО "Кольская ГМК". В работе рассмотрена динамика изменений содержаний загрязняющих веществ в воде водных объектов в периоды пиковых нагрузок 1970-80-х гг. и в настоящее время. Выполнен анализ основных потоков загрязняющих веществ в общей структуре техногенной нагрузки, а также установлен характер изменения их структуры. В качестве оптимального решения проблемы обеспечения качества потребляемой воды рассмотрена возможность перевода существующей системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с использования поверхностного источника на подземные.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293964

IDR: 14293964 | УДК: 504.05,

Текст научной статьи Природные водные ресурсы района Г. Мончегорск в условиях функционирования ОАО "Кольская горно-металлургическая компания"

Производственно-бытовая деятельность современного человека самым тесным образом сопряжена с образованием большого количества разнообразных загрязняющих веществ, попадающих в окружающие водные объекты. Вместе с тем, жизнь человека без наличия чистых водных ресурсов попросту невозможна. Выдающемуся российскому учёному В.И. Вернадскому принадлежит высказывание: "Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Картина видимой природы определяется водой. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход самых основных, самых грандиозных геологических процессов". Естественно, что и сам человек в высшей степени зависит от этого непременного условия и фактора жизни, одного из важнейших факторов, определяющих размещение производительных сил, важнейшего средства производства.

Промышленное производство потребляет более 20 % от общего объёма воды. Существенное количество её используется для охлаждения при выработке электроэнергии и в других технологических процессах. Значительное количество воды потребляется на производственные операции – растворение, измельчение, смешивание, дезинтеграцию, очищение и т.п. В последнее время имеет место тенденция к росту потребления воды в промышленности, что связано не только с увеличением масштабов и темпов роста производства, но также и с "водоёмкостью" современных технологических процессов и операций.

Наиболее водоёмкими отраслями промышленности являются химическая, целлюлозно-бумажная и металлургическая. Расход воды на 1 т готовой продукции (в среднем по отраслям) достигает следующих значений (в м3) ( Брылов и др ., 1985; Новиков , 1987; Новиков , 2002):

-

- производство синтетического волокна – 2500-5000;

-

- производство пластмассы – 500-1000;

-

- производство бумаги – от 400 до 800;

-

- выпуск никеля – 4000, выпуск меди – 500;

-

- производство стали и чугуна – 160-200.

техногенному воздействию: озеро Монче как объект первой категории хозяйственно-питьевого водопользования и озеро Имандра как объект второй категории культурно-бытового водопользования. Основными путями попадания загрязняющих веществ в указанные водоёмы являются пылегазовые выбросы и сбросы со сточными водами комбината "Североникель" ОАО "Кольская ГМК" (в губу Монче оз. Имандра).

Спектр загрязняющих веществ достаточно широк, однако наиболее опасными для человека являются тяжёлые металлы: никель, медь и кобальт. Попадая по сложным биологическим и пищевым цепям в организмы животных, растений и человека, последние вызывают несвойственные биологические реакции. Наибольшей опасностью обладают химические соединения никеля. Данные соединения накапливаются в первую очередь в тех структурах, которые лимитируют процессы метаболизма (обмена веществ) и биосинтеза, более того, они способствуют ухудшению защитно-приспособительных реакций организма. В предельном случае, это может привести к нежелательным модификациям в состоянии здоровья людей. Специфика климатических условий Севера увеличивает вероятность такого исхода.

Содержание никеля в воде подвержено значительным сезонным колебаниям: имеется чётко выраженный максимум в апреле-мае, когда возможно существенное превышение нормируемых показателей. Связано это, прежде всего, с тем, что полиметаллическая пыль, выпадая и концентрируясь в снежном покрове в течение длительного зимнего периода, с началом снеготаяния попадает в повышенных количествах в водоёмы.

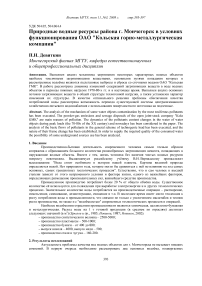

Исследования, выполненные по бассейну озера Имандра в 70-80-е годы прошлого века, показали, что в придонном слое губы Монче и на выходе из неё максимальные концентрации никеля достигали 24 ПДК * . При этом известно, что при содержаниях никеля 2-4 ПДК затрудняются или полностью подавляются биохимические процессы самоочищения воды. Особой токсичностью отличается катион никеля Ni2+(как форма нахождения его в воде). Содержание никеля в форме этого катиона в среднем по озеру Имандра составляет 30-44 % общего растворённого никеля, а вблизи источника техногенного загрязнения достигает значения 90 %. Аналогичная ситуация в неблагоприятном плане наблюдалась и по содержаниям меди и кобальта: максимальные концентрации в указанный период составляли, соответственно, 22 и 7,6 ПДК. Динамика изменений содержаний никеля, меди и кобальта в воде озера Имандра в различные периоды представлена на рис. 1, 2.

Среднестатистическое значение содержания никеля в организме здорового человека составляет ~12 мг, однако в районах с повышенной техногенной нагрузкой по никелю последняя величина может возрастать в несколько раз. Создание и апробация конкретных методик определения степени риска последствий контакта с никелем крайне затруднена, а полученные результаты могут быть плохо воспроизводимыми, поэтому в случаях постоянного контакта с никелем целесообразно реализовывать предупредительные мероприятия профилактического профиля: так, на ОАО "Кольская горнометаллургическая компания" в рамках промышленной безопасности производства проводится программа по использованию новых высокоэффективных компонентов лечебно-профилактического питания, способствующих выводу вредных ингредиентов из организма человека. Что же касается остальной части населения, не имеющего постоянного контакта с никелем, то здесь основная проблема связана, прежде всего, с необходимостью обеспечения потребного качества потребляемой воды.

Рис. 1. Динамика изменений максимальных Рис. 2. Динамика изменений среднегодовых концентраций (cmax) никеля (Ni), меди (Cu) и максимальных концентраций (cmax) никеля (Ni)

кобальта (Co) в воде озера Имандра и меди (Cu) в воде озера Имандра в период 1970-1978 гг. в период 1982-1998 гг.

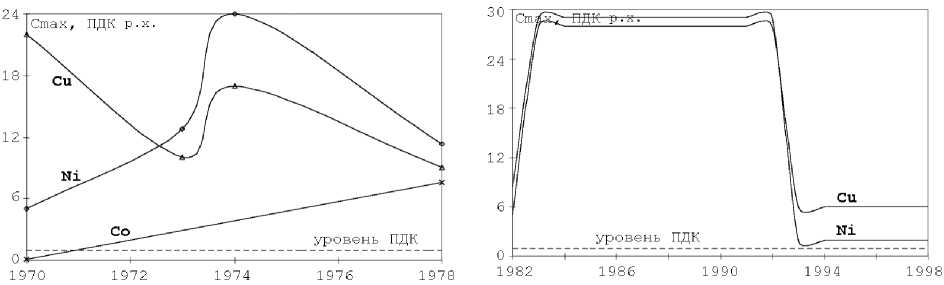

Рис. 3. Максимальные (С макс ) и средние (С ср ) приземные концентрации сернистого газа в атмосферном воздухе г. Мончегорск в период пиковых нагрузок

Рис. 4. Изменения выпуска металлов Q Ме на комбинате "Североникель" (%, по отношению к уровню 1980 г.) в период 1990-1997 гг.

Если озеро Имандра является приёмником коммунально-бытовых и производственных сточных вод и имеет в основном рекреационное значение, то роль озера Монче качественно иная – именно отсюда осуществляется водозабор для нужд города. Сам город в целом расположен относительно удачно по отношению к главному источнику техногенного загрязнения (т.е. с учётом преобладающих направлений ветров), но расположение указанного водоёма таковым признать нельзя. Данный водоём находится в зоне, которая в течение десятилетий подвергалась интенсивному техногенному воздействию. Период пиковых нагрузок по газовым выбросам (озёра Имандра и Монче) и стоковым сбросам (для озера Имандра) пришёлся на 70-80-е годы прошлого века (рис. 3), что было связано с активной переработкой высокосернистого норильского рудного сырья, высокими объёмами и темпами роста производства (переработка сырья увеличивалась ежегодно и достигла 170-180 % проектной мощности – рис. 4), низкой эффективностью природоохранных мероприятий.

В результате выбросы в атмосферу по диоксиду серы увеличились с 76,0 (1968 г.) до 274,0 тыс. тонн в год, выбросы полиметаллической пыли выросли до 18,6 тыс. тонн в год, а поступление загрязняющих веществ со стоками в водные объекты возросло в 5-6 раз. Суммарный ежегодный выброс комбината "Североникель" по никелю достигал величины 4000 тонн, а в пересчёте на единицу площади (1 км2) за год максимально выпадало до 0,3-4 тонн суммы никеля и меди. Для ощутимого улучшения состояния экосистемы губы Монче озера Имандра комбинату "Североникель" требовалось снизить в стоках концентрацию никеля в 50 раз, меди и кобальта – в 7 раз.

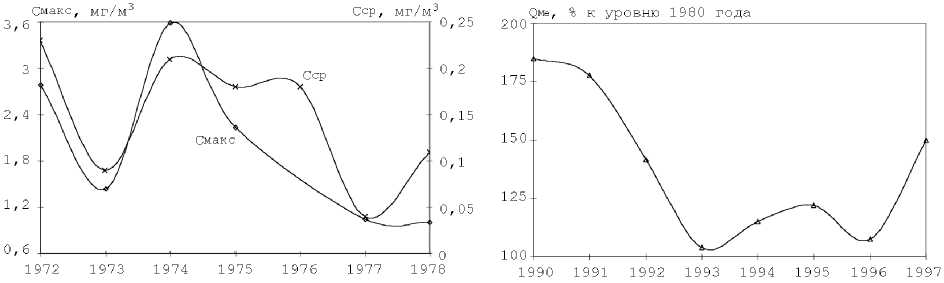

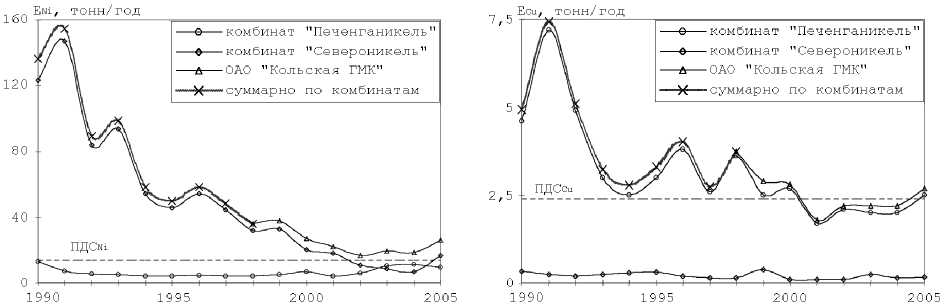

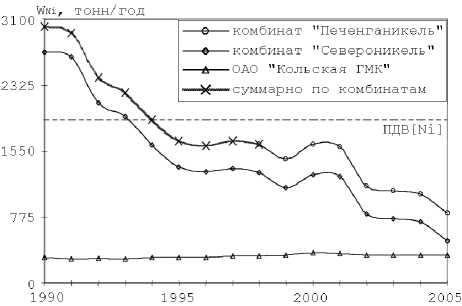

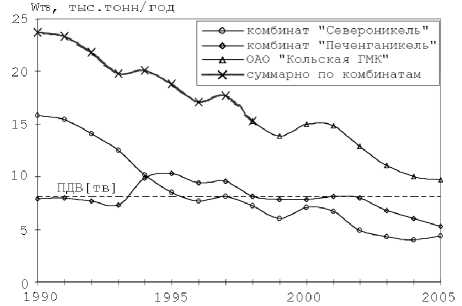

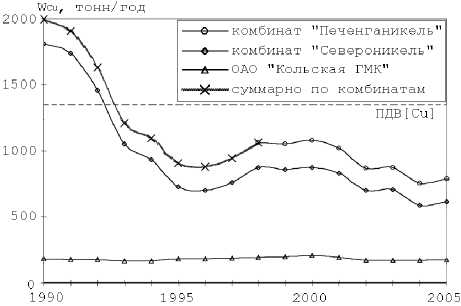

Однако после производственного спада 90-х годов и вступления комбината в состав ОАО "Кольская ГМК", природоохранная деятельность на данном производстве получила один из высших приоритетов (Романов, Роговая, 2004). Руководством компании были предприняты радикальные меры по снижению негативного воздействия, оказываемого на окружающую природную среду (рис. 5-11).

В целях совершенствования работы в области экологической безопасности и в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001 в компании была внедрена и сертифицирована соответствующим уполномоченным органом BVQI ЗАО "Бюро Веритас Рус" система экологического менеджмента, следствием чего явилось утверждение и введение в действие "Экологической политики ОАО КГМК". Всё это позволило существенно снизить потери металлов со сточными водами и газовыми выбросам и* : по содержанию никеля в стоках – более чем в 65 раз; по меди в стоках – более чем в 6 раз; по выбросам полиметаллической пыли – более чем в 5 раз. Выбросы сернистого газа сокращены в 6,7 раза (с 274 тыс. тонн/год в 70-80е г.г. до 40,8 тыс. тонн/год в 2005 г.).

Рис. 5. Тенденция к снижению потерь кобальта (W Cо ) с пылегазовыми выбросами комбината "Североникель" ОАО "Кольская ГМК" в современный период

Рис. 7. Тенденция к снижению потерь меди (Е Cu ) со сточными водами ОАО "Кольская ГМК" в современный период

Рис. 6. Тенденция к снижению потерь никеля (Е Ni ) со сточными водами ОАО "Кольская ГМК" в современный период

Рис. 8. Тенденция к снижению потерь никеля (WNi) с пылегазовыми выбросами ОАО "Кольская ГМК" в современный период

Рис. 9. Тенденция к снижению потерь меди (WCu) с пылегазовыми выбросами ОАО "Кольская ГМК" в современный период

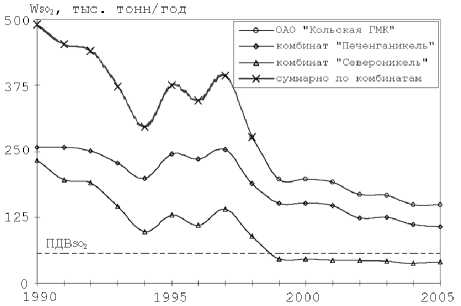

Рис. 11. Тенденция к снижению выбросов сернистого газа (W SO2 ) ОАО "Кольская ГМК" в современный период

Рис. 10. Тенденция к снижению потерь твёрдых веществ (W ТВ ) с пылегазовыми выбросами ОАО "Кольская ГМК" в современный период

Руководством КГМК декларируется и дальнейшее стремление к снижению уровней существующих выбросов и сбросов загрязняющих веществ, что представителями топ-менеджмента ГМК "Норильский никель" отнесено к разряду стратегических задач и на что предусмотрены серьёзные финансовые ресурсы к освоению в ближайшем перспективном периоде. Тем не менее, техногенную нагрузку полностью вряд ли когда удастся снять, возможно лишь её минимизировать до определённого рационального уровня.

3. Заключение

Решение выше обозначенной комплексной проблемы по обеспечению потребного качества потребляемой воды, непосредственно связанной с текущим состоянием природных водных объектов, может быть весьма эффективно реализовано за счёт перевода существующей системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, основанной на использовании поверхностного источника, на подземные источники. Возможность реализации данного мероприятия применительно к пяти населённым пунктам Кольского полуострова (Мончегорск, Мурманск, Кандалакша, поселки Абрам-Мыс и Африканда) предусмотрена в утверждённой Правительством Мурманской области региональной целевой программе "Охрана и гигиена окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Мурманской области" на 2006-2008 гг. В настоящее время проводится этап работ, связанный с поиском и детальным геофизическим обследованием соответствующих источников.