Природоохранные рекомендации и профилактические мероприятия по предотвращению очагов оврагообразования

Автор: Бадра Вадим Владимирович, Курячая Елена Анатольевна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 (21), 2016 года.

Бесплатный доступ

Совершенствование и обоснование способов геодезических измерений, математической обработки и анализа топографических данных, методик использования при изучении последствий разрушения, деформации почв, образованию оврагов, возможно лишь на основе познания основных причин всех факторов, этого явления. Для организации природоохранных мероприятий на землях пострадавших от эрозии, необходимы данные, которые можно получить методами геодезии. Геодезические наблюдения должны выполняться совместно с геологическими, гидрологическими исследованиями и учитывать экологические и природоохранные предложения, для таких территорий. Предложенные расчеты дают возможность получать необходимые данные для определения площади разрушенных земель, выполнять оценку степени поражения исследуемой территории и подсчета объемов земляных работ для ликвидации очагов оврагов. Интенсивность овражного расчленения и быстрый рост оврагов требуют проведения неотложных и действенных мер борьбы с ними. При планировании мероприятий по борьбе с оврагами должны быть учтены интенсивность роста оврага, реальная угроза существующим объектам или территории будущей застройки, характер хозяйственного использования территории, морфология оврага.

Овражная эрозия, оврагообразование, средняя квадратическая ошибка, объём земляных работ, противоэрозийные мероприятия, выполаживание склонов

Короткий адрес: https://sciup.org/142199116

IDR: 142199116 | УДК: 528.3:504.5.06

Текст научной статьи Природоохранные рекомендации и профилактические мероприятия по предотвращению очагов оврагообразования

Овражная эрозия наносит большой вред различным отраслям хозяйственной деятельности человека, поэтому ее изучение важно для решения научных проблем природоохраны, а профилактические мероприятия способствуют предотвращению очагов овраго-образования [1].

Вдоль правого берега реки Иртыша расположены наиболее сильно расчлененные районы Омской области. Правый берег в пределах области имеет большой уклон к реке Иртыш и представляет наклонную территорию. На юге глубина базиса эрозии в южной части области – около 30 м, к северу постепенно снижается, составляя чуть более 50 м в районе села На-

деждино Омского района, а в Тарском районе у села Екатерининского достигает максимальной величины – 75 м.

Общая площадь земель, подверженных водной эрозии в Омской области, чуть более 11% – это свыше 1,5 млн га земли. В области процессы водной эрозии проявляются достаточно интенсивно; происходит в первую очередь вымывание частиц и питательных веществ в почве, а также заметное изменение профиля участка земной поверхности на пострадавшей от очагов поражения территории. Овражно-балочная сеть в нашей области увеличивается с юга на север. Коэффициент расчленения постепенно увеличивается и изменяется от 0,25 до 1,50 км/км2 с юга на север [2]. Сельскохозяйственному производству и хозяйственной деятельности региона такие земли приносят значительный вред. Образованные овраги, особенно по правому берегу Иртыша, выводят земли из сельскохозяйственного производства, значительно уменьшая площадь используемой земли, превращая пригодные для освоения территории в участки бесплодные, взрытые и разрушенные, состоящие из крутых склонов и затрудняющих обработку и дальнейшее рациональное использование.

Общая протяженность территории, занятой оврагами, составляет свыше 30 км, только в г. Омске насчитывается 145 оврагов с 60 отвершками. Площадь овражных зон занимает 9% от общей площади города. Большинство оврагов и разрушенных земель в основном находятся в его обжитой части, конечно же, большая их часть портит внешний облик города и эстетическое восприятие, бесспорно, мешая рациональному использованию территорий. В таблице в процентном отношении представлено влияние роста числа оврагов на характер использования земель в границах черты г. Омска.

Влияние характера использованной территории на рост числа оврагов

|

Характер использования территорий |

Количество оврагов и отвершков |

Доля от общего количества,% |

|

Жилая застройка |

88 |

43,2 |

|

Свободная, незастроенная территория |

40 |

19,6 |

|

Промышленные площадки |

38 |

18,6 |

|

Зеленые зоны, парки и рощи |

22 |

10,8 |

|

Автомобильные и железные дороги |

16 |

7,8 |

Самый рассеченный в рельефном отношении участок правого берега Иртыша, его протяженность от села Красноярка до села Карташово примерно 150 км. На данном участке можно встретить выходы более трехсот устьев оврагов: на 1 км береговой полосы приходится примерно два оврага. Скорость роста оврагов в среднем в нашем регионе – 4 м/год, по статистическим данным, критерий изменчив от 0,8 до 14 м/год. В Омской области отмечены случаи аномально активного роста овражно-балочной сети: скорость роста достигала до 500– 600 м/год. При повторяющейся закономерности все чаще и чаще подтверждается, что активный рост оврагов проявляется, как правило, вблизи населенных пунктов. Горизонтальное расчленение территории достигает здесь до 4 км/км2.

Объекты и методы исследований

Наиболее ярко выражен рельеф в районах области, примыкающих к правому берегу Иртыша. Правобережье реки в пределах Омской области представляет наклонную территорию. Анализ существующих материалов позволил наметить основные направления в изучении овражной эрозии в районе реки Иртыша.

Для организации природоохранных мероприятий на землях, пострадавших от эрозии, необходимы данные, которые можно получить используя методы геодезии. Сбор и обработка материалов о скорости роста более 70 оврагов определена камеральным способом, в основе расчетов – зависимость от морфологических параметров оврагов. Выполнены оценка и проверки гипотезы корреляционных связей. Предложенные зависимости можно использовать для подсчета объема земляных работ при ликвидации оврагов или расчета объёмов вынесенного из оврага почвенного грунта.

Исследовательская часть

Для оценки роста овражно-балочной сети следует знать и оценивать следующие критерии данного неблагоприятного явления: величину глубины, ширины и длины, а также изменение объема и площади занимаемого очагом оврага. Инструментальные возможности геодезии [3], применение современных методов и средств быстро и качественно позволяют получить любой из этих критериев как в полевых условиях, так и камерально; возможно и измерение всех морфологических параметров оврагов одновременно.

Появляющиеся изменения в морфологических параметрах с течением времени или в результате сложившихся факторов тесно связаны, зависят друг от друга. Исследование и выявление указанных связей представляет практическую и научную ценность, открывая возможности для разработки метода оценки роста оврагов в любом измерении по показателям и изменениям одного параметра в зависимости от другого.

Учет всех данных о ширине и глубине оврагов часто используют при проектировании различных противоэрозийных мероприятий. Сбор информации о ширине и глубине оврагов в полевых условиях сопряжен со значительными затратами труда и средств; нами были установлены и предложены корреляционные зависимости средневзвешенных значений: глубины от максимальной глубины и ширины от максимальной ширины.

Для вычисления этих числовых характеристик и установления связи были измерены параметры около пятидесяти оврагов области; вычислены средневзвешенные значения глубины и ширины; по результатов измерения выбраны максимальные значения. Далее, используя программы и формулы математической обработки, были выполнены вычисления.

Получены коэффициенты корреляции, а также найдены и отслежены корреляционные связи методом математической обработки по полученным исходным данным.

Уравнение прямой приближенной регрессии максимального значения глубины по средневзвешенной имеет вид

Нmax= 1,73 Hср – 0,14.(1)

Уравнение прямой приближенной регрессии средневзвешенной глубины по максимальной можно записать

Hcp= 2,06 + 0,45 H max.(2)

Значение коэффициента корреляции этих величин равно 0,883.

Выведено уравнение прямой приближенной регрессии максимального значения ширины по средневзвешенной ширине

Вмах= 0,35 + 1,62 Вср.(3)

Формула средневзвешенной ширины по максимальной будет записана

Вср = 3,60 + 0,53 В мах.(4)

Коэффициент корреляции максимальной ширины и средневзвешенной ширины равен 0,929.

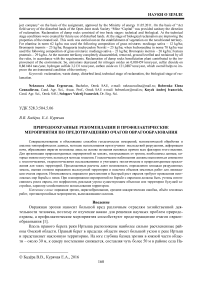

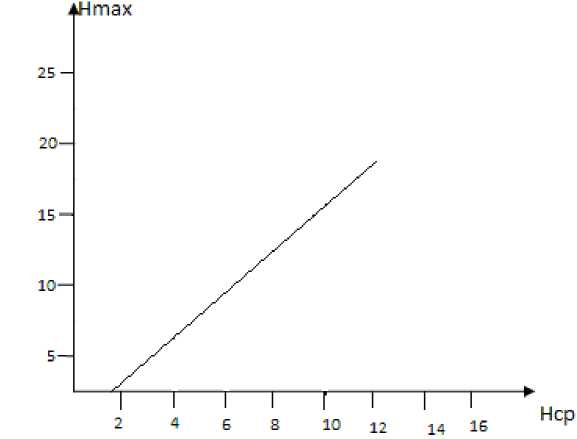

Проверка гипотезы о корреляционной зависимости показала, что между средневзвешенной (2) и максимальной глубиной (1), между максимальной шириной (3) и средневзвешенной (4) существует линейная корреляция. На рис. 1 показана зависимость средней глубины от максимальной, а на рис. 2 зависимость средней ширины от максимальной.

Величина погрешности, вычисленная по формулам, дает возможность определить оценку точности расчетных и фактических данных. Среднеквадратические ошибки не превышают 13%, а максимальная равна 30%.

Полученные зависимости можно использовать для подсчета объема земляных работ [4], работ по ликвидации оврагов или расчета вынесенного из оврага почвенного грунта по формуле

V = 0,5 H cp B cp L. (5)

Заменяя H cp B cp на H max B max по формулам (2), (4) и (5) получим

V = (0,81 H max + 0,546 В мах + 0,119 H max В мах + 3,71) L. (6)

Вычисление объёма земляных работ по формуле (6) позволяет в несколько раз сократить время на полевые работы, так как в этом случае нужно измерить только максимальную глубину и ширину, а также длину оврага.

При вычислении по формуле (5) требуется разбить овраг на поперечники и в каждом провести измерения глубины и ширины, что требует значительных затрат времени и средств.

Точность вычисления земляных работ по предложенной формуле показала среднюю квадратическую ошибку, равную 20,6%, при предельной величине 40%. Используя формулы (5) и (6) были выполнены расчеты и сравнения объемов земляных работ более тридцати оврагов. По теоретическим расчетам, исходя из формулы (6) средняя квадратическая ошибка определения объемов – 19,4%.

Рис. 1 . Зависимость средней глубины Н ср от максимальной Н мах

Качественные признаки в сочетании с количественными показателями можно использовать для разработки научно обоснованной и более детальной классификации овражных форм размыва.

Согласно данным исследования, в Омской области свыше 1,5 млн га земли с глубиной базиса эрозии более 30 м, это свидетельствет о том, что процессы водной эрозии могут проявляться очень активно.

Причины образования оврагов и факторы, влияющие на скорость роста овражно-балочной сети, необходимо хорошо понимать для успешной и эффективной борьбы с ними. При этом не обойтись без морфологических характеристик оврагов. Использование карт и планов различного назначения – почвенно-эрозионных и геоботанических, топографических и геологических – дает возможность изучения территорий и земель, занятых под оврагами, так как для неотложных мер необходим индивидуальный подход к реанимации и восстановлению каждого оврага.

Работа по изучению, наблюдению за овражной эрозией ведется, но, как правило, охватывает короткие промежутки времени на отдельно взятых территориях, этого недостаточно для детализации процесса. Станции по их изучению расположены в основном в европейской части, а в Сибирском регионе наблюдается отставание, так как полевая съемка оврагов – опасный и трудоемкий процесс.

Рис. 2 . Зависимость средней ширины В ср от максимальной В мах

Количественные данные средних значений дают возможность объективно классифицировать, выбирать и выявлять типичные овраги, это немаловажно при проведении противо-эрозионных мероприятий и других видов исследовательских работ [5].

Противоэрозионные мероприятия делят на три группы или типа: ликвидация существующих оврагов, стабилизация и предохранение территории от дальнейшего расчленения существующих оврагов и профилактические и природоохранные мероприятия по приостановлению и предотвращению дальнейшего активного роста оврагообразования.

Уменьшение роста оврагов и препятствия их активного развития и образования возможны. Для устранения и ликвидации очагов оврагов частично или полностью нужно хорошо знать причины их возникновения и роста. Форма каждого очага, его размер и темпы роста в зависимости от территориального расположения (месторасположения) грунтов и почв во всех регионах различны, поэтому и рекомендации по борьбе с разрушительным воздействием могут быть только индивидуальными и конкретными для каждой территории. Хотя мож- но выделить несколько глобальных, внутри которых необходим индивидуальный подход с учетом всех вышеперечисленных факторов:

-

1) полная засыпка или замыв оврагов;

-

2) выполаживание склонов;

-

3) террасирование их и озеленение.

Для ликвидации нарушенных земель Омской области, выходящих к Иртышу, наиболее приемлемы полная засыпка или замыв оврагов. Из рекомендуемых мероприятий это самый эффективный способ. При полной ликвидации оврагов нет необходимости в сложных инженерных сооружениях, дорогостоящих видах работ.

Для засыпки можно использовать грунт от планировки различных карьеров или полезных выемок при строительстве. Но рациональнее применять гидронамыв для оврагов, выходящих к Иртышу. В наших условиях можно применять намыв грунта из Иртыша плавучими землесосами с укладкой его в овраги. Инженерно-геологические условия реки Иртыша позволяют использовать грунты реки для замыва оврагов, расположенных по берегам.

Если говорить о выполаживании склонов, то при таком способе благоустройства предполагается, что величину склонов придется сохранить достаточно небольшой, в пределах 1:2 или 1:1,5 для сохранения устойчивости земляных масс. Положительные стороны данного способа: при выполаживании склонов не требуется дополнительный грунт и исключена возможность возникновения осыпей и обвалов, поскольку незначительна крутизна склонов.

Если высота склонов превышает 10 м, предусматривают промежуточные террасы шириной до 10 м. Способ благоустройства путем террасирования включает частичную засыпку тальвега; предварительно перед засыпкой прокладывают направление водостока.

На спланированных склонах в целях предотвращения эрозии и для благоустройства нужно предусмотреть озеленение террас. Зеленые насаждения будут способствовать эстетическому восприятию и выполнять защитные функции. Положительной стороной способа является его долговечность, так как данные противоэрозионные гидротехнические сооружения предотвращают размыв дна и откосов оврагов, естественным путем задерживая продукты выноса с водосборной площади.

При выполаживании оврагов сохраняется расчлененность территории, ограничена возможность ее использования, теряется полезная площадь за счет увеличения оврагов в плане.

Засвидетельствовано, что освоение и восстановление разрушенных земель и работы по закреплению очагов, как уже существующих, так и вновь образованных оврагов, по времени и затратам окупаются быстрее, если овраги не достигли значительных и достаточно крупных размеров. Рекомендуется на восстановленных площадях выращивать более доходные культуры, приемлемые для данной природной зоны и быстро произрастающие на таких территориях. Срок окупаемости затрат выращивания многолетних трав и полевых культур в среднем 9–10 лет, а при небольших объемах земляных работ по восстановлению и рекультивации (до 200 м на 1 га мелиорированной площади) срок может значительно сокращаться – до 2–3 лет. Работа по восстановлению при закреплении оврагов, их выполаживание и засыпка имеют большое эстетическое значение и экономический эффект, это показывает отечественный и зарубежный опыт.

Заключение

Проделана большая работа по анализу разрушенных и деградируемых территорий г. Омска. Подтвердилась зависимость роста числа оврагов. В основном это обусловлено степенью освоения территории Омского региона. Изучение овражной эрозии правобережья Иртыша и анализ материалов поможет наметить основные направления по предотвращению очагов образования с соответствующими природоохранными рекомендациями и профилактическими мероприятиями.

Необходимо расширить информацию о росте оврагов и повысить ее качество и достоверность.

Полный сбор данных дает возможность создания каталога растущих оврагов Омска и Омской области. Возможно отследить местоположения разрушенных земель и «привязку» к различным типам хозяйственного использования территории; разработать и предложить индивидуальные рекомендации по использованию и приостановке роста оврагов.

Неотложные и действенные меры борьбы с ростом оврагов требуют планирования и проведения мероприятий, предотвращающих интенсивность овражного расчленения и их быстрый рост. При их проведении должны быть учтены факторы:

-

1) интенсивность роста оврага;

-

2) реальная угроза существующим объектам;

-

3) угроза территории будущей застройки;

-

4) характер хозяйственного использования территории;

-

5) морфология оврага.

Для определения площади разрушенных земель, величины поражения необходимы данные оценки степени негативных воздействий и здесь не обойтись без расчетов объемов земляных работ для ликвидации овражной эрозии. Полученные корреляционные зависимости позволяют при минимальных затратах времени и сил на полевые работы получать данные для расчетов. При составлении схемы противоэрозийных мероприятий, как по любому региону, так и по Омской области, важна роль таких зависимостей, так как ошибки численных характеристик для вычисления параметров оврагов и разрушенных земель в пределах 10–15%, что вполне удовлетворяет требованиям и нормам.

В качестве профилактических мероприятий по борьбе и приостановке образования и возникновения новых очагов оврагообразования можно рекомендовать ряд мероприятий. Во-первых, осуществлять строгий надзор за состоянием овражных зон. Во-вторых, обеспечивать сохранность существующих лесов в правобережье Иртыша. В-третьих, массово увеличивать высадку лесных насаждений в борьбе с эрозией почв. В-четвертых, распашку земель ближе 25 м от оврагов запретить. В-пятых, при строительстве различных сооружений и выполнении большого объёма земляных работ соблюдать установленные меры технической и экологической безопасности. Противоэрозионные работы обязательно включать в инженерную подготовку территорий, предназначенных под застройку. Система ливневой канализации должна быть запроектирована и предусмотрена на каждой вновь застроенной территории.

Список литературы Природоохранные рекомендации и профилактические мероприятия по предотвращению очагов оврагообразования

- Рожков А.Г. Борьба с оврагами/А.Г. Рожков -М.: Колос, 1981.-200 с.

- Бадера В.В. Геодезические методы изучения овражной эрозии в Омском Прииртышье/В.В. Бадера//Исследование средств и методов инженерной геодезии: сб.науч.тр./НИИГАиК.-Новосибирск,1984.-Т.21/61. -с. 51-61.

- Поклад Г.Г. Геодезия./Г.Г. Поклад, С.П. Гриднёв//-М.: Академический проект, 2011 -540 с.

- Руководство по топографическим сьёмкам в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Наземные сьёмки. -М.: Недра, 1977.-136с.

- Бадера В.В. Природоохранные мероприятия для эффективного использования земель, подверженных оврагообразованию/В.В. Бадера//природные ресурсы омской области и их рациональное использование.-Омск,1985.-с.13-15.