Приспособительные стереотипы опорных реакций у пациентов с последствиями травм бедренной кости в условиях комбинированного остеосинтеза

Автор: Долганова Тамара Игоревна, Борзунов Дмитрий Юрьевич, Митрофанов Александр Иванович, Колчин Сергей Николаевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель. Разработка критериев оценки опорных реакций стоп по данным подографии у пациентов с последствиями травм бедренной кости, пролеченных с применением комбинированного чрескостного и блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза. Материалы и методы. Методом подографии проведена оценка опорных реакций стоп у 15 пациентов в возрасте 19-64 (38,4±2,8) лет с последствиями травм бедра, пролеченных с применением технологий последовательного и комбинированного остеосинтеза. Результаты. На контрольном обследовании через 6 и более месяцев (8 человек) все пациенты ходили без дополнительных средств опоры. Во всех наблюдениях сохранялась правильная ось конечности с достижением консолидации бедренной кости. Клинических и рентгенологических признаков нестабильности металлоконструкций выявлено не было. Оценку результатов лечения производили по шкале Любошица-Маттиса-Шварцберга. У шести пациентов результат лечения был рассчитан как хороший, у двух - удовлетворительный. Неудовлетворительных результатов выявлено не было. Заключение. Показатели подографии у пациентов с последствиями травм бедренной кости не имеют специфического диагностического значения и в разной степени проявляются в локомоторных стереотипах опорных реакций стоп. Степень декомпенсации локомоторного стереотипа опорных реакций стоп является дополнительным количественным показателем в комплексной оценке результата лечения на этапе последующей реабилитации. В оценке степени тяжести локомоторного стереотипа лежит количество регистрируемых на подограммах компенсаторных элементов. При выявлении 0-I степени результат оцениваем как отличный, II степени - хороший, III степени - удовлетворительный и IV степени - неудовлетворительный.

Подография, локомоторный стереотип, комбинированный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/142121867

IDR: 142121867 | УДК: 612.76:616 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-4-80-84

Текст научной статьи Приспособительные стереотипы опорных реакций у пациентов с последствиями травм бедренной кости в условиях комбинированного остеосинтеза

Клиническая оценка функционального состояния конечности при ортопедической патологии включает в себя описание болевых ощущений, наличие укорочения и деформации, нарушение функции суставов.

Применение компьютеризированных комплексов позволяет выявлять патологические отклонения в двигательных актах, оценивать качество и структуру движений при ходьбе [5]. Тяжесть поражения опорно-двигательной системы обусловливает изменения силовых, временных и циклических характеристик опорных реакций стоп [7, 9], и основными показателями реабилитации пациентов являются восстановление симметричности походки [11] и регистрация характеристик опорных реакций стоп, приближенных к норме.

Особенность оценки локомоторного стереотипа у пациентов с последствиями травм бедренной кости заключается в том, что большинство из них до лечения используют дополнительные средства опоры (ДСО) постоянно или при длительной ходьбе. После лечения пациенты ходили с полной нагрузкой на оперированную конечность. Таким образом, сравнение количественных показателей биомеханики походки было неправомерным.

Цель исследования. Разработка критериев оценки опорных реакций стоп по данным подографии у пациентов с последствиями травм бедренной кости, пролеченных с применением комбинированного чрескостно-го и блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза.

Ш Долганова Т.И., Борзунов Д.Ю., Митрофанов А.И., Колчин С.Н. Приспособительные стереотипы опорных реакций у пациентов с последствиями травм бедренной кости в условиях комбинированного остеосинтеза // Гений ортопедии. 2015. № 4. С. 80-84.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследуемая группа состояла из 15 пациентов в возрасте 19-64 (38,4±2,8) лет. Из данной группы восемь человек были обследованы через 6 и более месяцев после окончания лечения. Клиническая оценка ортопедического статуса пациентов включала измерение окружности и определение степени гипотрофии мягких тканей нижней конечности, выявление укорочения, деформации, оценку патологической подвижности, объема совершаемых движений тазобедренного и коленного суставов. Оценку статических и динамических параметров ходьбы производили с помощью комплекса "ДиаСлед-Скан", г. Санкт-Петербург. Проходимая дистанция составляла 10 метров. Рассчитывалось давление на различные точки стопы при стоянии и при ходьбе. Во время ходьбы определяли длительность периода переката через стопу, длительность периода переноса конечности над опорой, двухопорный период шага, время достижения пика переднего и заднего толчков, демпферного провала. Относительно массы тела определяли величину пиков переднего и заднего толчков, демпферного провала (%). Оценивали максимальную нагрузку (кг/см2) на отделы стопы, продольные и поперечные девиации шага [8]. Количественные параметры опорных реакций стоп определяли у пациентов при ходьбе без дополнительных средств опоры. Методика оперативного лечения включала технологии последовательного [1] и синхронного комбинированного остеосинтеза [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все пациенты имели приобретенную посттравматическую этиологию заболевания. Деформации и псевдоартрозы бедра имели диафизарную локализацию. Болевой синдром разной степени выраженности встречался у всех пациентов с псевдоартрозами. При угловых деформациях у четырех пациентов боли локализовались на уровне тазобедренного сустава, по данным рентгенографии отмечались признаки деформирующего артроза I-II стадии. Гипотрофия мягких тканей на уровне бедра более 2 см в сравнении с контралатеральной конечностью была обнаружена у шести пациентов. Величина функционального укорочения конечности варьировала от 3 до 8 см (4,82±0,30 см). Средняя величина угловых деформаций составила 46,6±4,9°. Движения смежных суставов в полном объеме были сохранены у шести пациентов. У 9 пациентов имели место незначительные (менее 20°) ограничения функции тазобедренного и/или коленного сустава, у трех больных амплитуда движения была заметно ограничена (более 20°). До лечения 9 пациентов не использовали ДСО, четверо больных при ходьбе на значительные расстояния использовали ДСО, короткие расстояния (до 10 метров) могли пройти без ДСО.

На контрольном обследовании через 6 и более месяцев (8 человек) все пациенты ходили без ДСО. Во всех наблюдениях сохранялась правильная ось конечности с достижением консолидации бедренной кости. Клинических и рентгенологических признаков нестабильности металлоконструкций выявлено не было. Оценку результатов лечения производили по шкале Любошица-Маттиса-Шварцберга. У шести пациентов результат лечения был рассчитан как хороший, у двух – удовлетворительный. Неудовлетворительных результатов выявлено не было.

До оперативного лечения у пациентов, которые могли передвигаться только с использованием ДСО, выявлено ограничение опорной реакции пораженной конечности в статике и при ходьбе. Симметричность ходьбы была нарушена. Регистрировали компенсаторное увеличение вариабельности шага на интактной конечности, что способствовало повышению устойчивости при ходьбе [7]. Ограничение опорной реакции конечности было вследствие уменьшения амплитуды движений в суставах, и, как следствие, снижения либо отсутствия рессорной функции нижней конечности. График опорной реакции стоп носил «одногорбый» характер: передний, задний толчок не дифференцировался, снижено максимальное тыльное сгибание в голеностопном суставе и максимальное сгибание в коленном и тазобедренном суставах. Область опоры определялась преимущественно по переднему отделу стопы, т.к. пациенты компенсировали укорочение конечности за счет подошвенного разгибания стопы. На контралатеральной конечности была снижена рессорная функция, на участке демпферного провала регистрировали дополнительную волну за счет компенсаторного сгибания коленного и тазобедренного суставов. Изменение функции здоровой конечности давало возможность пораженной двигаться в режиме, максимально приближенном к норме [7].

На подограммах регистрировали увеличение двухопорного периода длительности шага на обеих конечностях, что отражало снижение способности сохранения устойчивого баланса тела при ходьбе. При снижении функциональной активности всех мышц, участвующих в локомоторном акте, регистрировали уменьшение темпа ходьбы, длины траектории центра давления и силовых параметров цикла шага на 20-45 % относительно значений нормы [2] с сохранением отношения задний/передний толчок более 1,0.

Увеличенные временные параметры цикла шага не только на пораженной, но и на интактной конечности в сочетании с уменьшением длины траектории центра давления и силовых параметров являлись признаками компенсаторного механизма обеспечения «оптимума походки» [7]. В 70 % наблюдений на графике суммарной нагрузки отсутствовал демпферный провал на обеих нижних конечностях. Передний и задний толчок не дифференцировался вследствие уменьшения амплитуды движений в суставах и снижения либо отсутствия рессорной функции нижней конечности [10].

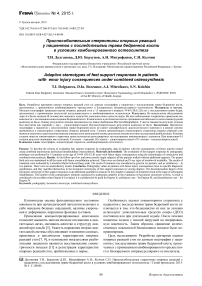

Степень уменьшения величины заднего толчка на больной конечности соответствовала снижению функциональной активности большой ягодичной и икроножной мышцы. Степень снижения переднего толчка – функциональной активности прямой мышцы в составе четырёхглавой мышцы бедра, обеспечивающей амортизацию переднего толчка и последующее разгибание в коленном суставе в фазу опоры [6]. Слабая или полностью отсутствующая функция средней и малой ягодичной мышц с соответствующим нарушением активного отведения бедра являлась причиной переваливающейся «утиной» походки – на подограммах регистрировали отсутствие типичного рисунка проекции общего центра давления (ОЦД) в виде «бабочки» (рис. 1).

00 03 0$ 09 12 15 1 7 20 23 26 29 32 35 30 41 44 47 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 62 64 87 90 93с

Рис. 1. Подограмма пациентки Я., 32 лет, до оперативного лечения. Диагноз: неправильно сросшийся перелом правой бедренной кости, укорочение правой нижней конечности 5 см, комбинированная контрактура правого коленного сустава. Ходьба без дополнительных средств опоры

Точка восьмеркообразного перекреста ОЦД не дифференцируется (1). Асимметрия временных параметров цикла шага – 15 %, асимметрия силовых параметров цикла шага – 30 %. При ходьбе коэффициент асимметрии нагружения стоп 16,2 % с опоропредпочтением правой стопе. Асимметрия длительности переката через стопу (2) 18 %, S>D. Справа, слева – увеличение длительности двуопорного периода ходьбы (3), отсутствует демпферный провал (4), «одногорбый» тип кривой – передний, задний толчок не дифференцируется.

Регистрируемые типы компенсаторных реакций стоп [3] у пациентов с последствиями травм бедренной кости не имели специфического диагностического значения и в разной степени проявлялись в локомоторных стереотипах в зависимости от индивидуальных особенностей пациентов. Анализ процентного распределения проявлений типов компенсаторных реакций у пациентов до и после лечения представлен в таблице 1.

До лечения при ходьбе без дополнительных средств опоры частота встречаемости компенсаторных проявлений в стереотипах локомоторной активности более 50 % была отмечена по критериям: асимметрия нагружения конечности, асимметрия временных параметров цикла шага, отсутствие демпферного провала на боль- ной и интактной конечностях. После снятия аппарата, в условиях интрамедуллярной фиксации уменьшается встречаемость асимметрии временных параметров цикла шага до 25 %. Сохраняется частота встречаемости компенсаторных проявлений более 50 % по критериям: асимметрия нагрузки на конечности, отсутствие демпферного провала, снижение силовых параметров цикла шага.

Количество регистрируемых типов компенсаторных реакций определяет степень декомпенсации локомоторного стереотипа. Отсутствие или регистрация только единичного компенсаторного элемента опорных реакций стоп при ходьбе расценивалась как отсутствие декомпенсации локомоторного стереотипа. Регистрация двух-трех типов компенсаторных элементов опорных реакций соответствует I степени декомпенсации локомоторного стереотипа опорных реакций стоп. При II степени – четыре-пять компенсаторных элементов, при III степени – шесть-семь компенсаторных элементов. Восемь и более компенсаторных элементов опорных реакций стоп соответствуют IV степени.

Динамика компенсаторных элементов иллюстрирует позитивные изменения в локомоторных стереотипах у больных после оперативного лечения (табл. 2).

Таблица 1

Частота встречаемости типов компенсаторных реакций до и после лечения

|

До лечения (%) |

Результат лечения (%) |

|

|

Болевой синдром, снижение опороспособности конечности, увеличение регуляторных затрат на поддержание баланса тела при ходьбе |

||

|

1. Снижен темп ходьбы |

47 |

38 |

|

2. Асимметрия нагружения конечности в статике более 20 % |

68 |

75 |

|

3. Асимметрия нагружения конечности в динамике более 20 % |

42 |

75 |

|

4. Увеличена площадь траектории ОЦД более 40 усл.ед. |

16 |

13 |

|

5. Асимметрия временных параметров цикла шага более 10 % |

58 |

25 |

|

6. Увеличение длительности двуопорного периода ходьбы |

37 |

38 |

|

7. Отсутствует демпферный провал на больной конечности |

74 |

63 |

|

8. Отсутствует демпферный провал на обеих конечностях |

63 |

50 |

|

9. Вариабельность траектории центра давления более 25 % |

15 |

12 |

|

10. Асимметрия длины траектории центра давления более 10 % |

53 |

37 |

|

Снижение функциональной активности мышц |

||

|

11. Снижены силовые параметры цикла шага на обеих конечностях |

47 |

63 |

|

12. Регистрация отношения задний/передний толчок менее 1,0 |

31,5 |

25,0 |

Таблица 2

Сравнительная оценка регистрации различной степени декомпенсации локомоторного стереотипа при ходьбе до и после оперативного лечения

|

Степень декомпенсации локомоторного стереотипа |

До лечения n=9 (без ДСО) |

До лечения n=4 (с ДСО) |

Через 12-15 месяцев после операции (n=8) |

|

0 |

– |

– |

10 % (1 человек) |

|

I |

10 % (1 человек) |

– |

40 % (3 человека) |

|

II |

20 % (2 человека) |

– |

50 % (4 человека) |

|

III |

35 % (3 человека) |

32 % (1 человек) |

– |

|

IV |

35 % (3 человека) |

68 % (3 человека) |

– |

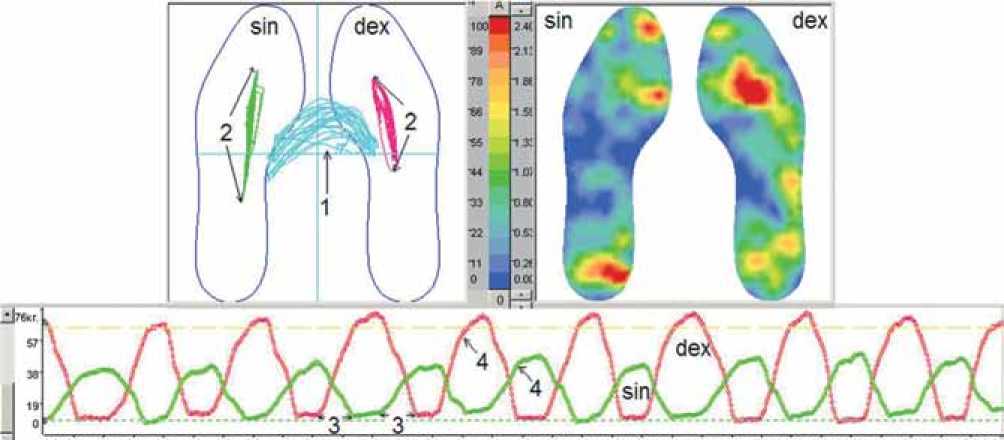

Нужно отметить, что до остеосинтеза отсутствовала 0 степень декомпенсации, а после лечения в одном наблюдении регистрировали подограмму, соответствующую параметрам нормы (рис. 2).

Точка восьмеркообразного перекреста ОЦД расположена по центру оси координат (1). Асимметрия временных параметров цикла шага – 2 %. Асимметрия силовых параметров цикла шага – 10 %. При ходьбе ко- эффициент асимметрии нагружения стоп 14 %. Асимметрия длительности переката через стопу (2) 3 % Плавность графика суммарной нагрузки на правой, левой стопах сохранена, определяется передний (3), задний (4) толчок и демпферный провал (5).

До лечения при ходьбе без дополнительных средств опоры регистрировали 3 и 4 тип декомпенсации в шести наблюдениях, после лечения 3 и 4 тип отсутствуют.

ЗВ 40 41 43 44 45 47 49 50 51 53 54 56 57 59 60 Б? 63 65 66 68 69 71 72 73 75 76 78 79 81 8? 8 4 85с

Рис. 2. Подограмма пациентки Н., 39 лет, контрольный осмотр. Диагноз: неправильно сросшийся перелом левой бедренной кости, укорочение правой нижней конечности 4 см, разгибательная контрактура левого коленного сустава. Ходьба без дополнительных средств опоры

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показатели подографии у пациентов с последствиями травм бедренной кости не имеют специфического диагностического значения и в разной степени проявляются в локомоторных стереотипах опорных реакций стоп.

Степень декомпенсации локомоторного стереотипа опорных реакций стоп является дополнительным количественным показателем в комплексной оценке результата лечения на этапе последующей реабилитации. В оценке степени тяжести локомоторного стереотипа ле- жит количество регистрируемых на подограммах компенсаторных элементов. При выявлении 0-I степени результат оцениваем как отличный, II степени – хороший, III степени – удовлетворительный и IV степени – неудовлетворительный.

Использование интрамедуллярной фиксации позволяло сохранять функцию смежных суставов, что способствовало восстановлению симметричности походки.

Список литературы Приспособительные стереотипы опорных реакций у пациентов с последствиями травм бедренной кости в условиях комбинированного остеосинтеза

- Борзунов Д. Ю., Митрофанов А. И., Колчев О. В. Использование чрескостного и интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза при лечении пациентов с последствиями переломов длинных костей//J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2011. Vol. 23, Nо 3. P. 17-22.

- Некоторые количественные показатели биомеханических параметров походки у здоровых обследуемых/Д.В. Долганов, Т.И. Долганова, Н.В. Сазонова, В.А. Щуров//Вестн. новых мед. технологий. 2008. Т. 15, № 3. С. 123.

- Долганова Т.И., Долганов Д.В., Буторина Н.И. Типы кривых графиков суммарной нагрузки на стопы при компенсации двигательного дефекта при ходьбе//Всерос. вестн. гильдии ортопедов-протезистов. 2009. № 4. С. 58-62.

- Экспериментально-клиническое обоснование комбинированного остеосинтеза при замещении дефектов длинных костей (предварительное сообщение)/А.А. Еманов, А.И. Митрофанов, Д.Ю. Борзунов, С.Н. Колчин//Травматология и ортопедия России. 2014. № 1. C. 16-23.

- Ефимов А.П. Информативность биомеханических параметров походки для оценки патологии нижних конечностей//Рос. журн. биомеханики. 2012. Т. 16, № 1. С. 80-88.

- Скворцов Д.В. Диагностика двигательной патологии инструментальными методами: анализ походки, стабилометрия. М.: ЧП Андреева М. М., 2007. 640 с.

- Cкворцов Д.В. Концепция анализа патологической походки//Рос. журн. биомеханики. 1999. Т. 3, № 2. С. 104-105.

- Смирнова Л.М. Программно-аппаратный комплекс для оценки анатомо-функциональных нарушений и эффективности ортезирования при патологии стопы//Мед. техника. 2009. № 6. С. 22-26.

- Сравнительный анализ походки у больных со стабильным и нестабильным эндопротезами тазобедренных суставов/А.С. Тряпичников, О.К. Чегуров, Т.И. Долганова, А.Л. Максимов, Э.Г. Нифтулаев//Врач-аспирант. 2014. № 1.3 (62). С. 446-452.

- Диагностическая значимость подографии у больных с гонартрозом/В.И. Шевцов, Т.Н. Долганова, Н.В. Сазонова, И.А. Меньщикова//Вестн. РАМН. 2009. № 6. С. 32-36.

- Pelvic motion in trans-femoral amputees in the frontal and transverse plane before and after special gait re-education/C. Sjödahl, G.B. Jarnlo, B. Söderberg, B.M. Persson//Prosthet. Orthot. Int. 2003. Vol. 27, No 3. P. 227-237.