Приватизация. Временные компромиссы и отложенные проблемы

Автор: Симачев Юрий, Радыгин Александр, Кузык Михаил

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Тренды и прогнозы

Статья в выпуске: 8 (112), 2011 года.

Бесплатный доступ

Приватизация, приватизационная политика, группы интересов, федеральное имущество

Короткий адрес: https://sciup.org/142170214

IDR: 142170214

Текст статьи Приватизация. Временные компромиссы и отложенные проблемы

Предпосылки «новой приватизации» Можно выделить две группы предпосылок к «новой приватизации» в России. Первую группу образуют факторы, не связанные непосредственно с недавним экономическим кризисом и носящие в целом фундаментальный характер:

-

• двойственность и противоречивость положения государства (как законодателя, регулятора и прямого участника крупных компаний);

-

• недостаточное развитие условий для справедливой конкуренции и повышения инвестиционной активности частного бизнеса в секторах с высоким прямым участием государства;

-

• активность крупных компаний с государственным участием по приобретению активов, в том числе по расширению непрофильных активов;

-

• объективные ограничения в принципиальном повышении качества корпоративного управления в компаниях госсектора;

-

• множественность субъектов госсектора, ограниченные возможности государства по эффективному управлению их деятельностью.

Однако радикальное изменение содержания государственной политики с 2010 года, акценты на ее структурной составляющей и разгосударствлении крупнейших компаний, отдельных секторов были связаны в большей степени с осознанием проблем, обусловленных недавним кризисом либо получивших в связи с ним особую значимость, среди которых:

-

• расширение участия (влияния) государства в экономике в кризисный период;

-

• риск посткризисного усиления участия государства в экономике вследствие неопределенности дальнейшей

модели государственного капитализма;

-

• четко проявившаяся недостаточная конкурентоспособность ряда крупных компаний госсектора, необходимость их реструктуризации и технологической модернизации;

-

• необходимость привлечения существенных внебюджетных инвестиций, в том числе для развития важнейших инфраструктурных секторов;

-

• усилившиеся сомнения в перспективах быстрого посткризисного роста российской экономики, расширение бюджетных расходов социальной направленности, как следствие — необходимость ужесточения бюджетных ограничений (поиска дополнительных бюджетных доходов).

В целом можно заметить, что существенно ужесточившиеся бюджетные ограничения делают неизбежным рассмотрение приватизации на государственном уровне в качестве инструмента получения дополнитель-

обеспечения структурного эффекта от приватизации для также на первом

— ции круп нейших приватизации, радикаль ному сокращению

По нашему мнению, в пользу структурной направлен ности приватизационной политики свидетельствуют не только официальные декларации, но и практические действия государства последних двух лет по изменению регулирования развития российской экономики плане «государственной повестки».

перечня страте гических предприятий, планированию приватиза-

Михаил КУЗЫК, к.э.н., руководитель направления Межведомственного аналитического центра

компаний госсектора, совершенствованию корпоративного управления в компаниях с государственным участием.

Во-первых, был внесен целый ряд существенных изменений и дополнений в законодательство о приватизации1, в частности:

-

• переход на среднесрочное планирование приватизации федерального имущества: определена возможность утверждения Правительством РФ прогнозного плана (программы) приватизации на срок от года до трех лет (ранее устанавливалась необходимость ежегодного формирования прогнозного плана);

-

• предоставление Правительству РФ права принимать решения о приватизации госимущества вне рамок «стандартных» процедур, определенных законодатель

ством о приватизации, «в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фон-

четверти) так или иначе связана с транспортом и соответствующей инфраструктурой.

В-третьих, были определены планы

предприятий и акционерных обществ2: число фигурирующих в нем организаций за 2010 год сократилось более чем вдвое — примерно до 200. При этом можно отметить, что существенная часть исключенных из перечня организаций (порядка по приватизации в период 2011–2015 годов пакетов акций 10 российских компаний и банков, занимающих лидирующее положение в отраслях экономики (Роснефть, РусГидро, Федеральная сетевая компания ЕЭС, Совкомфлот, Сбербанк России, Банк дового рынка, а также модернизации и технологического развития экономики»;

-

• определение возможности передачи Правитель-

- ством РФ функций продавца приватизируемого феде-

- рального имущества юридическим лицам;

-

• отмена института нормативной цены подлежащего приватизации имущества — минимальной цены, по которой возможно его отчуждение;

-

• упрощение приватизации некрупных объектов федерального имущества, расширение доступа потенциальных покупателей к участию в приватизации (определение возможности продажи госимущества в электронной форме; совершенствование процедуры продажи госимущества посредством публичного предложения; уменьшение размера требуемого задатка для участия в аукционе или конкурсе);

• кардинальное расширение требований к обеспечению про- зрачности процедур приватизации.

Во-вторых, в контексте расширения базы для приватизации необходимо упо- мянуть кардинальное сокраще- ние перечня стратеги- ческих

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

ВТБ, Объединенная зерновая компания, Росагролизинг, РЖД, Россельхозбанк)3. Приватизацию акций указанных компаний планируется осуществлять на основании отдельных решений Президента РФ и Правительства РФ, то есть по «индивидуальным» схемам. Было определено, что уменьшение размеров госучастия будет осуществляться не только посредством продажи части принадлежащих государству акций, но и с помощью проведения дополнительной эмиссии с целью привлечения инвестиций в деятельность компании.

В-четвертых, наряду с определением планов и подготовкой к продаже пакетов акций крупнейших государственных компаний и банков важно отметить активизацию процессов подготовки и проведения приватизации широкого круга менее крупных компаний и предприятий госсектора. Так, был кардинально расширен Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2010 год: в него были включены порядка 500 организаций, в том числе свыше 200 ФГУПов4. При этом следует особо отметить дополнение перечня рядом весьма крупных АО, действующих в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры.

Временные компромиссы

Таким образом, процесс формирования и реализации «новой» приватизационной политики — безусловно, среди приоритетов государства. Однако наряду со всеми позитивными наработками и решениями развивается этот процесс весьма непросто, сопровождается постоянным маневрированием и временными компромиссами.

На наш взгляд, в выработке идеологии «новой приватизации» и формировании соответствующей государственной политики можно условно выделить три различных (но не взаимоисключающих) подхода, так или иначе связанных с различными группами интересов в системе федеральных органов власти.

Первый из подходов — «бюджетный» — предполагает использование приватизации в качестве, прежде всего, инструмента получения дополнительных бюджетных доходов, а в конечном итоге — обеспечения текущей и среднесрочной макроэкономической стабильности; при этом, впрочем, предполагается существенно ограничить возможности текущего использования поступлений из невозобновляемых

\ ПРИВАТИЗАЦИЯ \

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ПОДХОДА К ПРИВАТИЗАЦИИ

Основные преимущества и риски различных подходов к формированию государственной политики в рамках «новой приватизации»

ПОДХОД

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ

«Бюджетный»

Снижение (отсутствие) барьеров для покупателей; целесообразность предпродажной подготовки;

ориентация на приватизацию крупнейших компаний; общее сокращение количества ГУПов и ОАО с госучастием

«Структурный»

Усиление инвестиционной направленности использования средств от приватизации; ориентация на привлечение стратегических инвесторов; реальное сокращение доли госсектора в экономике

Непринципиальность величины приватизируемых пакетов акций, возможность сохранения госконтроля в крупных компаниях; ориентация на продажу «беспроблемных», ликвидных активов; ориентация на относительно близкую перспективу

Неясность взаимных обязательств на перспективу; проблемы выбора эффективных стратегических инвесторов; ориентация на привлечение инвестиций преимущественно для сверхкрупных компаний; проблемы эффективного использования привлеченных компаниями внебюджетных средств

«Отраслевой»

Развитие и опережающая модернизация крупнейших компаний госсектора; повышение привлекательности крупных госкомпаний для потенциальных инвесторов; обеспечение социальной стабильности

Слабая мотивация к развитию секторального регулирования; сохранение (увеличение) прямого участия государства в экономике; риск неконтролируемого «разрастания» компаний с госучастием и ухудшения условий для конкуренции; риски «непрозрачных обменов», «административного торга»

источников, к которым относится и приватизация, на финансирование текущих расходов бюджета. Сокращение масштабов госсектора рассматривается в рамках данного подхода, в том числе как средство уменьшения числа «реципиентов» регулярной господдержки.

Второй подход — «структурный» — предполагает использование приватизации, главным образом в качестве инструмента обеспечения долгосрочной конкурентоспособности компаний — объектов приватизации, а также отдельных отраслей и секторов. В рамках данного подхода ключевое значение имеют не фискальные интересы, а привлечение стратегических частных инвесторов и внебюджетных инвестиций в деятельность приватизируемых компаний (в том числе с помощью проведения дополнительной эмиссии акций, сокращающей долю государства в ее капитале), повышение качества корпоративного управления, улучшение предпринимательского климата и т.п.

Наконец, третий подход — «отраслевой» — ориентирован на обеспечение социальной стабильности, контроль над текущей ситуацией, активизацию через прямое участие государства процессов модернизации отдельных секторов. Данный подход предполагает, по крайне мере на определенный период, сохранение, а в некоторых случаях — усиление прямого влияния государства на развитие отдельных, «чувствительных» для населения и развития всей экономики отраслей и секторов через участие государства в управлении некоторыми крупными и сверхкрупными компаниями. Базовые инструменты —

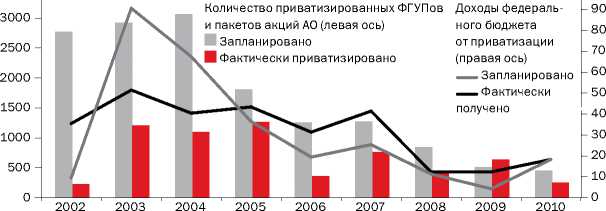

АКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2002–2010 ГОДАХ БЫЛА НИЗКОЙ

Динамика процесса приватизации федерального имущества в 2002–2010 годах

3500 Число объектов

Млрд руб. 100

определение стратегий развития таких компаний, их инвестиционных проектов и инновационных программ, создание подконтрольных государству (госкомпаниям) интегрированных структур и т.п.

Последствия конкуренции между группами интересов

Каждый из сформулированных подходов имеет значимые преимущества и в то же время сопряжен с определенными проблемами и рисками (см. табл.). Конкуренция за влияние межу выделенными группами интересов приводит к ряду последствий.

Первое — определенная периодичность усиления (или ослабления) влияния групп интересов на принимаемые решения в сфере приватизации, как следствие определенный «дрейф» приватизационной политики. «Нормативно-декларативно» существует приоритет «структурного» подхода, однако в течение 2010–2011 годов наблюдались периоды усиления «влиятельности» других подходов. В определяющей мере это зависит от ситуации (ожиданий) в плане обеспечения сбалансированности бюджета, от возникновения существенных проблем на отдельных «социально-чувствительных» рынках. Так, именно в период обсуждения параметров проекта бюджета (май–июнь) усиливается линия на повышение роли приватизации в формировании дополнительных доходов бюджета, а когда проявляются недостатки в регулировании определенных рынков — усиливается аргументация в необходимости сохранения прямого участия государства в соответствующих крупных компаниях для «компенсации провалов рынка».

Второе — компромиссность принятых решений и зачастую неполнота, иногда — противоречивость реализуемых мер. Здесь можно обратить внимание на следующее:

-

• позитивное решение о расширении представительства независимых директоров в компаниях с госучасти-ем пока не дополнено принципиально важными мерами по повышению роли и ответственности советов директоров, по изменению порядка назначения высших менеджеров в этих компаниях;

-

• возможность привлечения инвестиций для развития предприятия в ходе приватизации (разгосударствления) пока существует для узкого круга сверхкрупных компаний, на основе индивидуальных решений, а для других компаний соответствующие инструменты не развиты;

-

• отказ от использования в качестве организационноправовой формы госкорпораций сопровождается постановкой задачи по проработке новой формы «юридического лица публичного права»5.

Как следствие возникает необходимость осуществления периодических воздействий на высшем политическом уровне в плане развития приватизационной политики (например, по дальнейшей приватизации крупнейших компаний, работающих в конкурентных секторах).

Третье — это преимущественно скрытый характер лоббирования интересов в рамках приватизации, расширенные возможности принятия индивидуальных решений при неясности нормативных рамок, неразвитость официальной аргументации принятых решений. Мы полагаем, что некоторая «размытость» условий приватизации, особенно крупных компаний, — это, в известной мере, оправданные издержки в силу стремления изменить в разумные

Основное внимание, административ-

ные ресурсы государства сосредоточе

ны на крупных компаниях.

Отмеченные выше риски не представляются фатальными — существует широкая совокупность возможных мер для их минимизации. Что касается дальнейших шагов в сфере государственной политики по управлению госсобственностью и приватизации, то, по нашему мнению, важно учитывать ряд аспектов.

Существует несколько спорных представлений (ино-

РИА-НОВОСТИ

Определены планы по приватизации в период 2011–2015 годов пакетов акций 10 крупнейших российских компаний и банков.

сроки ситуацию, при наличии высоких административных барьеров, согласования (между группами интересов) четких норм и правил приватизации. Но это же приводит к усилению «соперничества» различных подходов к приватизации и снижению предсказуемости условий приватизации уже на уровне каждой отдельной крупной компании.

Применительно к перспективам приватизации, обеспечению позитивных эффектов для социально-экономического развития, отмечая важность ряда принятых политических решений в этой сфере, необходимо выделить некоторые сохраняющиеся существенные риски.

Во-первых, это риск расширения государственного (ква-зигосударственного) сектора на фоне приватизационных процессов. Во-вторых, принципиальным для среднесрочной и долгосрочной перспективы представляется риск того, что при недостаточности усилий по развитию отраслевого регулирования приватизация крупных компаний в последующем приведет к усилению неформального воздействия на них со стороны государства. В-третьих, нечеткость условий, критериев приватизации крупных компаний с привлечением для их развития инвестиций, индивидуальность решений в будущем могут создать предпосылки к расхождению государства и собственников таких компаний в представлениях о взаимных обязательствах, к расширению возможностей политиков по апеллированию к части общества, которая традиционно отмечает «несправедливость» и «дешевизну» приватизации.

гда — иллюзий) о наиболее значимых, требующих первоочередного внимания проблемах в сфере управления госсобственностью и приватизации. Комплексная реализация мер, связанных с приватизацией, требует значительных административных затрат и существенного политического ресурса, как следствие — крайне важен выбор приоритетов по направлениям действий, определение их последовательности во времени. В этой связи более важными представляются меры по сокращению экономической роли госсектора в хозяйственных отношениях, приватизации крупных и сверхкрупных компаний, нежели формальное радикальное сокращение его субъектного состава.

В силу разнородности состава госсобственности применение «типовых», универсальных подходов малопродуктивно и сочетается с высокими рисками. По этой же причине можно пытаться (в очередной раз) нормативно определить цель, назначение и функции госсектора, но это, скорее всего, слабо повлияет на принятие практических решений по приватизации компаний в силу неизбежной концептуальности определений. Более рационально — установить необходимость регулярного представления развернутых и структурированных аргументов для сохранения той или иной компании в госсобственности (при отсутствии планов приватизации), обеспечения публичности данных документов и проведения процедуры их регулярной независимой экспертизы.

Наряду с расширением предпосылок для приватизации предприятий принципиальные срочные задачи — создать систему существенных ограничений для разрастания госсектора и входа компаний с госучастием в конкурентные сектора, сформировать стимулы для вывода непрофильных активов, определить процедуры конкурсной продажи активов компаниями с госучастием, ввести мораторий на новые масштабные проекты слияний, объединений, альянсов, создания интегрированных структур с государственным участием.

Приватизационная политика, общая ориентация на сокращение госсектора должны учитываться в отраслевой политике, при этом особенно важна синхронизация с развитием регулирования на отдельных рынках. В этой связи необходимо, чтобы в долгосрочных концепциях, программах реформирования и развития отдельных отраслей и секторов экономики принимали во внимание долгосрочные планы по оптимизации госсектора и на этой основе

-

1 Федеральный закон от 31 мая 2010 года №106 «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».

-

2 Указ Президента РФ от 4 августа 2004 года №1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».

Включение стратегических предприятий и акций стратегических АО в Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества возможно лишь при условии их исключения из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.

3 См. Прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и основные направления

приватизации федерального имущества на 2011–2013 годы, а также опубликованную Минэкономразвития информацию о планируемых продажах акций крупных компаний, занимающих лидирующее положение в отраслях российской экономики, в 2011–2015 годах (http://www.economy. /minec/activity/ sections/ investmentpolicy/

doc20101123_08).

-

4 Изначально в Прогнозном плане приватизации на 2010 год унитарные предприятия отсутствовали вовсе.

-

5 См. План-график мероприятий по преобразованию и ликвидации госкорпораций и госкомпании «Автодор», утвержденный Председателем Правительства РФ 29 декабря 2010 года, №6793п-П13.